十萬黑户在柬埔寨:前已無通路, 後不見歸途_風聞

环行星球-环行星球官方账号-2021-02-01 08:00

文/胖丁

圖文:審稿-孫綠、排版-文琪

封面圖:©Tamara Kushch / Shutterstock

從暹粒市中心驅車40分鐘,就到達了洞裏薩湖。

柬埔寨鮮少柏油馬路,土路上塵土飛揚,沿街都是些低矮棚户,很像以前中國的城鄉結合部,路雖不寬,倒還算平坦。

會説中文的司機小牛在一個岔路口停下,路邊有幾輛特別破舊的卡車,車和人都蒙着一層厚厚的塵土。小牛説了幾句高棉話,一個看上去十三四歲的男孩跳下車,朝我們揮了揮手。

“跟他走就可以了。我會在下船的地方等你們。”小牛説。

我們走在一條黃土路上,男孩赤裸的脊背異常精瘦,甚至反射着太陽晃眼的光。我們來到一個看似港口的地方,一堆小船擠在岸邊。

男孩跳上其中一艘,像猿猴一樣在這些船之間攀爬起來。他兩手分別撐在兩條船上,再用腳努力將船向兩側推開。很快,他示意我們可以上船了。

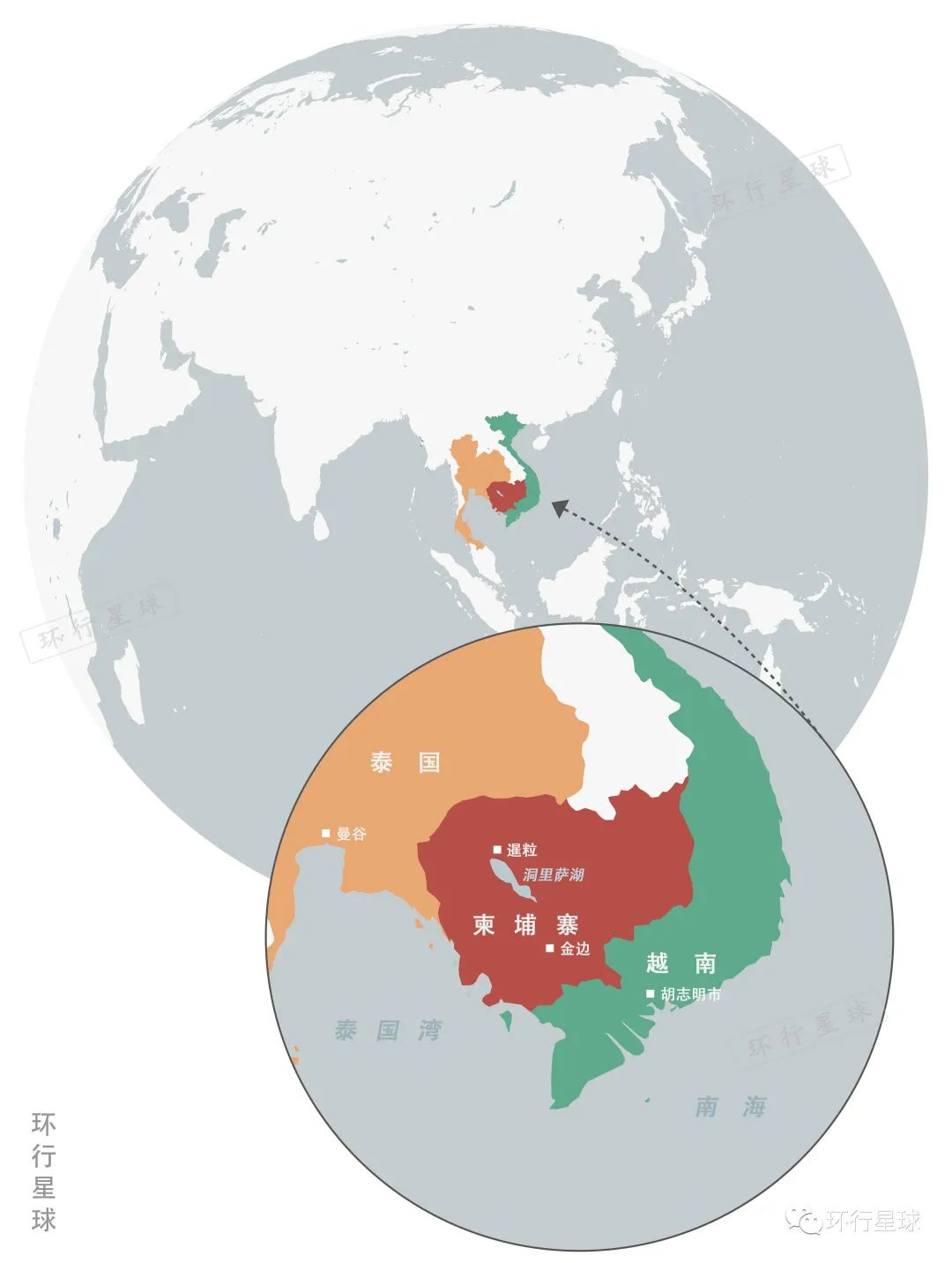

製圖:孫綠

大概由於英文水平有限,一路上男孩子話很少,他把我們送到浮島上去,比劃着告訴我們,快日落的時候會來送我們到湖中央去。上浮島後可以再坐小船去湖上森林,這裏水生植物太過密集,一人寬的船艙坐上去視線狹窄,彷彿誤入了巨人的世界。

船孃的女兒只有四五歲,坐在船尾上笑容明朗。這些小船上大多都坐了這樣一個孩子,因此經過售賣零食的小艇時,店家就會説:“買點零食送給孩子嗎?”或是“買本書給孩子吧。”

船孃的小女兒長得很漂亮,清亮的大眼睛一直期待地盯着一瓶脈動,小手扭成麻花搓來搓去,黑很快心軟了:“你想要嗎?我給你買。”

得了獎賞的小女孩很快就活躍起來。她教我們説高棉話,指着森林裏的某樣東西,一遍遍地發出有趣的音節,並且期待地看我們的反應。“con ca”她説,指着船下的湖水,“很多很多conca,吃conca。”

“她的意思是魚嗎?”我問黑。

“con ca?”

“con ca!”小姑娘手舞足蹈起來,瘋狂點頭,“很多conca!”

森林裏售賣零食和飲料的小艇,拍攝:胖丁

“洞裏薩湖上住的大部分是越南人。”小牛在回去的路上和我們説,“只有少部分人是柬埔寨當地的,看長相可以分辨出來。”

小牛是暹粒當地人。**他説洞裏薩湖的這些越南人“過得很慘”。**由於早些年受到戰爭的迫害,這些人在柬埔寨沒有合法身份,不能享受醫療和教育資源,甚至沒有電和飲用水。他們終生活在水上,不能合法地踏上土地,只能依靠打魚和開船勉強維持生計。

網絡上與這些人相關的中文資料很少,留存的少數遊記,都暗指這一羣遺留在洞裏薩湖的越南族人為“ 軍隊後裔”。搜狐的兩篇文章,採用了上世紀50年代紅色高棉時期“和“越南企圖稱霸東南亞而留存在柬的軍隊“兩種説法。另外一些營銷號,遊記等文章,則更多模糊地指向“戰爭難民”這種説法。

這些互相洗稿的故事聲稱,這些數目不明的士兵、難民在紅色高棉時期來到柬埔寨境內,戰後試圖返回越南時卻被拒絕,從而成為了兩邊國家都不承認的黑户,不得不逃入洞裏薩的水上浮村。他們大多以捕魚和旅遊表演為生,生活困苦,且終生不得上岸生活。

然而事實是否如此呢?

製圖:孫綠

01 難民,士兵,柬埔寨人

根據Minority Rights Organization(簡稱MIRO)組織2018年的補充報告,柬埔寨境內有180690個越南裔柬埔寨人,來自48675個家庭,其中大部分生活在洞裏薩湖一帶的水上浮村中。

這些數據並不完全準確,主要因為這些浮村零散分佈,有些還藏於湖泊深處難以尋覓。加之這些人沒有合法的身份登記,人口統計數據更是困難重重,只能得出一個大概數據。

關鍵是,這些人的自我認知並非越南人,而是柬埔寨人。

越南裔柬埔寨人的自我認知。

你想成為柬埔寨公民嗎?你想讓孩子去哪裏上學?你想在哪裏了結餘生? 你想在哪裏工作賺錢? 你想在哪裏永久居住? ——柬埔寨!

這些人的祖輩大多早已紮根於柬埔寨。

自1620年起,便開始有越南僑民移居柬埔寨的風氣,所形成的聚落被稱為**“下高棉”**。1830年代,在越南方面的鼓勵下,每年平均有5000越南人移民柬埔寨。

而最大的移民風潮,並不是許多文章所宣稱的越柬戰爭時期,而是在1880年代的法國殖民統治時期。從1860至1930年間,越南裔柬埔寨人暴漲至20萬之多。

這些人將柬埔寨認作是他們的祖國,而將自己的越南血統認作是柬埔寨的少數民族。

然而,越南在十七世紀對柬埔寨的統治歷史,滋生了本土高棉人對越南血統的仇恨。柬埔寨於1953年獨立後,就一度頒佈法令,限制越南裔柬埔寨人入籍。

這種強烈的民族情緒很快被政客利用,終於在紅色高棉時期爆發了種族屠殺。1975年前後,大量的越南裔柬埔寨人或被軍隊驅逐,或是自發逃難,據稱有兩百萬越裔柬埔寨人在這一時期被趕出柬埔寨。而沒有離開的,至少有20000人遭當局殺害。

隨着1979年赤柬政府的倒台,越南裔柬埔寨人開始逐步返回柬埔寨。MIRO組織2019年的一項調查顯示,91.2%的受訪”移民“表示自己的家族是於1980年代返回柬埔寨的。雖然他們95%出生於柬埔寨,但只有不到1%的人有柬埔寨的身份證明。

移民身份調查

值得一提的是,這些人在離開柬埔寨之前,是世代生活在陸地上的;在歷經戰亂和政治迫害後,他們選擇回到自己祖輩生活成長的土地上,卻因為時局變化,成為了所謂無國籍,無身份的水上“黑户”。

在這裏,他們缺水、缺電、為了生存起早貪黑,還時常面臨移民局的威脅和驅趕。當地高棉人時常的襲擊和勒索,也使生活愈發艱難。

柬埔寨人的希望:

42%的受訪者希望自己能夠合法地生活在柬埔寨內

洞裏薩湖很淺,在洪水期和非洪水期,範圍變化很大,本質上是一個調蓄湄公河水量的大水坑,所以在淺灘部分是可以在河裏扎高腳屋的,湖上就會出現“村莊”,而由於湖水範圍會變化,村莊有時候也會拆了遷徙,是洞裏薩湖的特色。

浮村的高腳屋

圖:Altrendo Images / Shutterstock

02 移民證,有用麼

從法律角度出發,他們中的大部分人是有資格獲得正式國籍的。

柬埔寨1996年國籍法頒佈後,理論上1996年後在柬埔寨出生的越南族人都滿足法律規定,能夠登記成為柬埔寨公民。即使1996年前出生的,仍能根據1954年柬埔寨國籍法中的jus soli原則(根據出生地決定國籍)而有較大可能性獲得國籍。

而實際情況是,90%的越南裔柬埔寨人沒有公民身份和權利,僅作為移民生活在柬埔寨。

2015年,當局開始對浮村的人員進行登記,發放一種名為“外國移民永久居住卡”的證件。該證件每兩年需更新一次,並且每張需要花費約62.5美刀(當地貨幣250000瑞爾)的費用,對貧窮的浮村居民來説,一個四口之家生活之餘,每兩年都需要籌措出250美元以維持自己的合法居留身份,實屬高昂。

困境之下,2019年5月的調查報告稱,受訪的當地人都由非盈利組織承擔了100%的身份證件費用。

而這證件帶來的,僅僅是不必再被移民局無理由的傳喚,扣押和驅趕。

所謂的移民證

更嚴重的是,一部分柬埔寨人對他們越南裔的鄰居依然抱有歷史的偏見,尤其是精英和當權階層。甚至有研究指出,柬埔寨城市中的種族偏見比在偏遠村莊更加嚴重。他們認為,因為越南對柬埔寨的侵略和殖民,讓這一部分越南族人一生生活在水上,是一種“柬埔寨的傳統”。

2013年大選期間,反越南的情緒被用作政治宣傳手段,導致洞裏薩湖一帶屢屢爆發對越南裔柬埔寨人的襲擊。大選結束後,柬埔寨當局對洞裏薩湖一帶的“黑户”採取了遣返+登記的策略。僅在2014-2017年間,共有11661名“非法移民”被強制遣返越南。

比這更可怕的是兒童的命運,哪怕從小出生,生活在柬埔寨,也依舊要被定義為“外來移民”。移民證並不能帶來應有的社會保障和福利證明,而既然是“移居而來”,就無法在柬埔寨當地取得出生證明。沒有這一紙證明,意味他們沒有上學的權利,也就沒有希望和未來。

簡陋的學校

俯瞰浮村

圖:CamNet / Shutterstock

03 孩子們,太難了

儘管柬埔寨的兒童教育整體都掙扎在掃盲第一線上(聯合國組織UNDAF最新的報告顯示,柬埔寨全國的初中升學率只有55.3%),但水上浮村的兒童是其中更加艱難的一部分。

現在,水上浮村的居民裏,只有9%的兒童能夠上學,大部分“黑户”子女因為沒有出生證明等合法文件,無法享受國家的義務教育。即便有機會上學,也往往因為貧窮和承擔家務而選擇退學。

1989年聯合國孩童權利公約(UNCRC)第7、8條款明確指出,出生登記是一項基本人權,不受任何因素制約。因為這是唯一保障他們的人權不受侵害的憑證,否則這些孩子就不能接受基本教育,不能合法就業,甚至不能合法結婚。

在MIRO組織的2014年調查報告中,預估在磅清揚省生活的931個越南家庭(共4760人)中,只有57個越南裔兒童被出具了出生證明,37個兒童註冊了學籍,而其中只有10個還會日常來學校上學。

931個家庭,每家平均2個學齡兒童。只有10個在堅持上學。

難民兒童的自白:

我想和其他人一樣去上學,但我沒有出生證明!

如果我可以選擇

我不想出生在越南裔的柬埔寨家庭

因為我們窮困潦倒,而且生活在浮村裏

我的父母無法給我和我的兄弟姐妹搞到出生證明

這裏沒有玩耍的地方,高棉人也看不起我們

他們稱我們為”Yuon“(含有種族歧視的稱呼)

我也想出生在一個富貴的家庭裏

可我無法選擇

我現在只能每天幫助我父母出去捕魚

我還有機會嗎?

雖然不能入學公立學校,但他們也有別的選擇:基督教學校,或是由NGO組織架設的臨時小課堂。

MIRO的2019年兒童專題報告顯示,有55%的家庭宣稱自己讓孩子接受了教育——其中70%前往村裏NGO的社區學校,25%前往基督教學校,只有2%的兒童成功入學公立學校。

兒童教育調查

而剩下沒有上學的兒童中,75%在幫父母捕魚,其餘的孩子或是照顧兄弟姐妹,或是忙於家務,甚至有4%的兒童在垃圾堆裏收集廢品。

這些父母也有苦衷。菩薩省境內的一個浮村,接受採訪的Nguyen Yang An先生説 :

“我擔心的是我的孩子們不會捕魚。與其送他們去上學,不如每天帶着他們出去打魚。我不希望他們過得比我差,但在這裏他們沒有任何找到更好工作的技能。我想打魚就是他們未來最好的工作了。”

房子前站着幾個無法上學的難民孩子

當地正在學習游泳的小女孩

圖:L@rRy / Shutterstock

04 難以上岸

2018年起,在MIRO,VN和聯合國人權組織等機構的共同努力下,柬埔寨政府開始對洞裏薩湖的浮村進行整治,督促浮村居民返回陸地。準確地説,是強制搬離。

柬當局聲稱,強制性陸地回遷是為了環境和美觀。2019年的柬中新聞報道,“柬方主張不讓任何人在洞裏薩湖上生活,柬埔寨的政策旨在保障人民過上更好的生活……要搬遷的居民仍可以照常在洞裏薩湖上進行水產捕撈或水產養殖等活動。柬方將確保搬遷居民的醫療和教育服務。”

這樣一刀切的政策後果卻是災難性的。2018年的MIRO調查顯示,Kampong Chhnang地區的2397個家庭,共10087個居民,被要求在2019年底強行搬遷到洞裏薩湖外共40公頃的陸地上。這些陸地遠離他們熟悉的湖水和魚羣,他們不得不反覆回來甚至拒絕搬遷,以維持全家的生計。

圖:le Point du Jour / Shutterstock

雪上加霜的是,即便生活在陸地上,浮村居民對自己腳下的土地卻沒有任何合法的權利。現有法律下,這些越裔柬埔寨人無法在柬購置房產,政府可以收回他們生活耕耘的土地。事實上,隨着強制安遷政策而來的,是越來越多的土地糾紛。

2019年MIRO的年度報告顯示,過去十年中,來自8個省份的9749個家庭捲入了與政府或開發商的土地糾紛,涉及面積共21184.62公頃。截至2019年底,沒有一起糾紛得到妥善解決。

類似例子不勝枚舉:遷居到陸地上的浮村居民在擴建時,使用了國家宣稱預留的生態保護地,居民被罰款和勒令搬離;或是外國開放商想在當地辦礦廠,而與村民商量拆遷事宜,被拒絕後與村民展開拉鋸。這些居民沒有對土地的合法權益,只能通過苦苦堅持,做釘子户,來對抗當局和資本力量。

2014年的一起案例中,68個家庭試圖開墾周邊的土地,被政府以生態保護的名義制止。隨後村民發現,當地的開放商有意將同一片土地開發為商業用途。糾紛中,三名越裔村民因佔用國家土地,多次被法庭傳喚,最後被處以7400美元的天價罰款。種種糾紛猶如一塊爛瘡,經年累月無法痊癒,只能反覆潰爛。

水上浮村,拍攝:胖丁

樁樁件件,最終都回歸到身份證件上面:柬埔寨的身份ID,是公民得到醫療保障、基礎教育、購產置業的必要憑證,是一張僅兩年有效的永久居留證明無法替代的。沒有ID,就沒有任何法律來保障越裔柬埔寨人的基本權利。而在柬當局普遍仇越的風氣下,敷衍和惺惺作態不知何時才會轉變。

**而即便解決了身份問題,遷居到陸地上的漁民,還是如同被放到砧板上的魚,任人宰割。**與祖輩不同,他們早已失去了生活在陸地上的生活技能。他們也難以融入當地社會,找不到合適的工作。捕魚,是他們現在唯一可靠也可行的生存方式。

而改變命運、跨越階層,一代人是不夠的,他們需要時間學習捕魚以外的知識;需要時間將一切傷痕抹平;需要時間改變柬埔寨對他們的看法。直到那時,他們或許才能真正上岸。

當地的兒童導遊,拍攝:胖丁