西歐的宗教分裂,深刻的影響了大清的對歐取向_風聞

文渊紫光-2021-02-22 22:46

一、 前言

中國古代的封建王朝大都重視天文曆法,視其為皇權天授的象徵,每每改朝換代都要頒佈新曆,以示順應天意。

同時,曆法對農事活動具有重大指導意義,農民需要根據曆法來安排農活。

欽天監是清代專門研究天文曆法的機構,具有特殊地位。欽天監執掌制歷、觀象、報時等事務,具有科學功能;同時,它又職司選定歷注、出具佔語、選日擇地等事務,具有社會功能。因而欽天監的活動是清代天文學研究的重要組成部分。

清初順治年間,德國傳教士湯若望(Johannes Adam Shall von Bell,1592-1666)就因治歷有功被賜予“通玄教師”的美名。此後一直到道光六年(1826),一直有傳教士在欽天監任職。在這些西洋傳教士中,葡萄牙傳教士佔有很大比重。在清代擔任過監正、監副(包括“治理曆法”)的外國人共有二十位,其中十一位是葡萄牙人。

清朝的對歐取向,是伴隨着歐洲宗教分裂和在華傳教態度的變化而變化的,也直接導致了歐洲抹黑大清和大清對決歐洲的局面。

曾經支撐列強訓斥大清冥頑不靈的理論批判,今天已經化作對中國傳統文化的甚囂塵上批判。

如此持久的餘波,唯有消散歷史的迷霧才能滌盪。才能迴歸啓蒙運動時中國是美好還是邪惡的再討論。

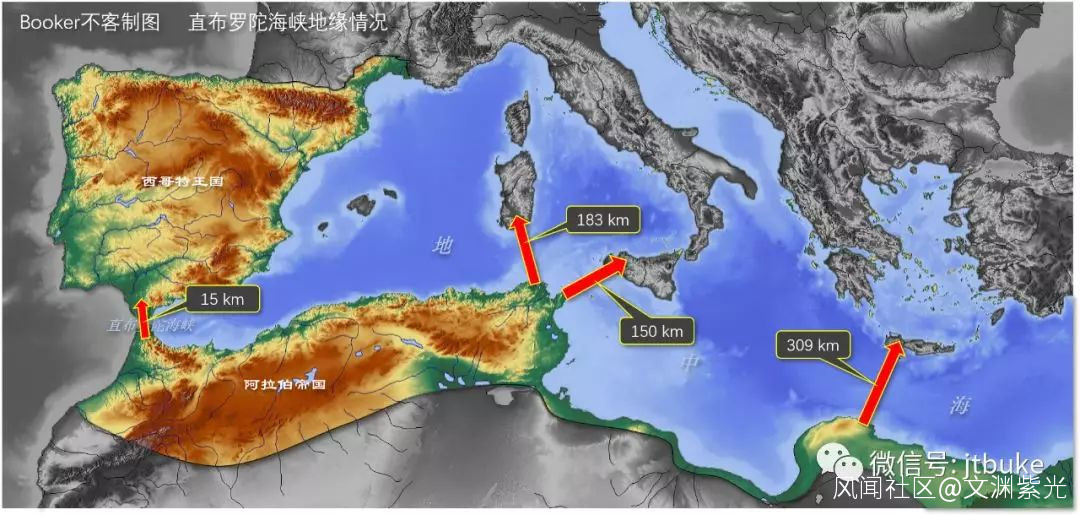

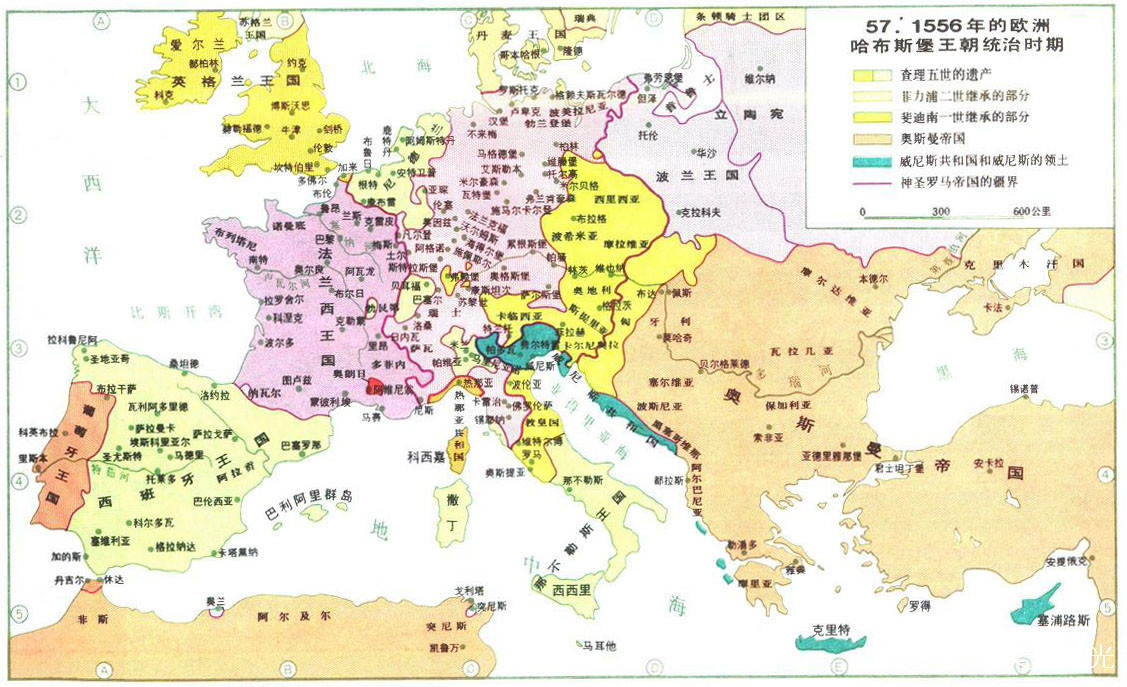

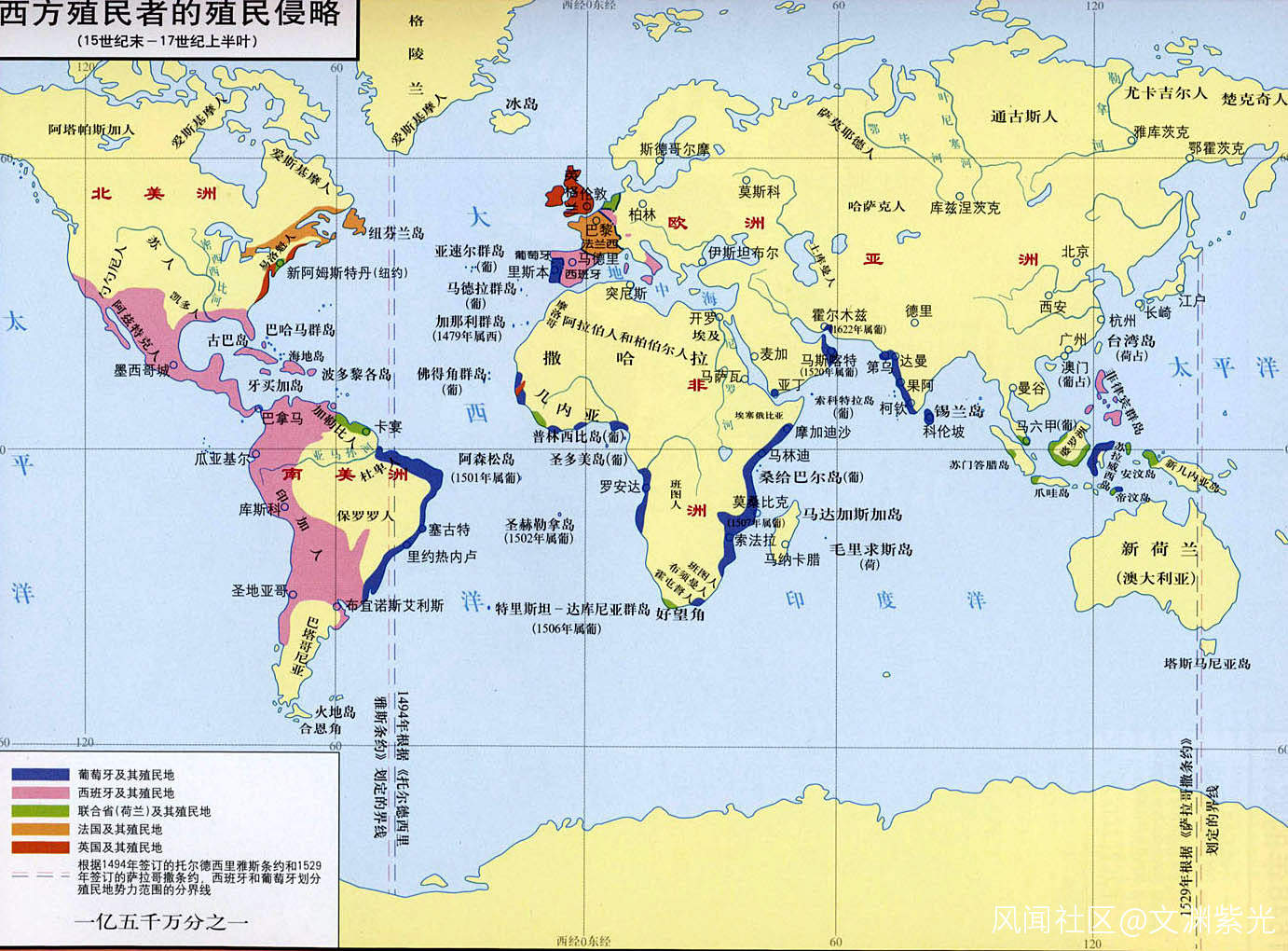

二、大清以前的歐洲形勢

三、“利瑪竇傳教規矩”

1517年 馬丁路德發表《95條論綱》,聲勢浩大的西歐宗教改革和鬥爭上演;

1540年 教宗保祿三世批准成立耶穌會,耶穌會類似維護天主教的“保皇維新派”;

1541年 耶穌會士方濟各.沙勿略啓程前往印度;

1551 耶穌會羅馬學院建立,即今天的耶穌會格里高利大學;

1552 方濟各.沙勿略病死於中國上川島,未能如願踏入大明陸地;

1557 西班牙耶穌會士奧維耶多前往埃塞俄比亞傳教;

1565 方濟各.波爾日亞任耶穌會第三任總會長;

1573 範禮安為耶穌會遠東教務視察員;

1579 範禮安至日本;

1582 利瑪竇奉範禮安命前往澳門;

1582年(明朝萬曆十年),距離大明亡國尚有62年。耶穌會意大利籍傳教士羅明堅及利瑪竇抵達廣東肇慶,為近代天主教入華揭開序幕。

1601年(明朝萬曆二十九年),意大利耶穌會傳教士利瑪竇抵達燕京,一度自喻為“西僧”。

但他旋即發現中國文化由儒家士大夫牢牢掌握。他相信要中國人接受天主教,必須從士大夫階層着手。他於是改稱為“西儒”,研習儒家文明,穿起士大夫服飾,向中國人介紹記憶術、地圖、天文等西方技術,以此表明他們並非文化低落的“西夷”。

1607年, 利瑪竇、徐光啓合譯《幾何原本》前六卷。科技敲門磚奏效,明朝萬曆皇帝准許其北京常駐並傳教。

利瑪竇在明朝傳教,容許中國教徒繼續祭天、祭祖、祭孔的舊俗,利瑪竇主張中國人所謂的“天”和“上帝”本質上與天主教所説的“唯一真神”沒有分別,故祭天並無問題。

而祭祀祖先與孔子,這些只屬緬懷先人與敬仰哲人的儀式,與信仰也沒有什麼干涉;只要不摻入祈求、崇拜等迷信成分,本質上並沒有違反天主教教義。利瑪竇的傳教策略和方式,一直為之後到中國傳教的耶穌會士所遵從,是為**“利瑪竇傳教規矩”。**

四、誰破壞了“利瑪竇傳教規矩”,迫使中國禁教?

1)明清易代,西歐新教諸國與天主教諸國的三十年戰爭,誕生了《威斯特法利亞條約》和民族國家概念,神聖羅馬帝國被強制碎片化,直到晚清的普魯士才黏合為統一的德意志。

2)“利瑪竇規矩”之爭的驚魂平復

1610年,利瑪竇去世,死前指定意大利人龍華民接任教會職務。他主張廢除“天”、“上帝”、“天主”等詞,一律採用譯音,並指“天”是指蒼蒼之天,而“上帝”並不是代表造物主,主張應將“天主”依拉丁文音譯為“陡斯”;也有人主張只許用“天主”,而不能用“天”與“上帝”之稱。

耶穌會教士雖然對兩派主張意見分歧,但為避免紛爭鬧大,耶穌會決定焚燬五十多篇反對利瑪竇的作品,統一了該會立場,延續“利瑪竇規矩”。

當時耶穌會受葡萄牙國王保護,基地是葡萄牙佔據的澳門;

道明會受西班牙國王保護,基地是西班牙佔據的菲律賓馬尼拉。

然而葡西兩國在海上對抗嚴重,關係緊張,故而兩會在華的傳教規矩 勢不相容。

1644年(清朝順治元年)清兵入關時,天主教入華已62年,現屬德意志的傳教士湯若望,協助編制曆法,獲清廷信任,天主教得以迅速發展。

==========康熙年間==========

1662年,康熙帝即位。

1664年,耶穌會駐院共38所,耶穌會士來華人數累計82人,全國的教堂已經有156座,全國天主教徒達二十四萬五千人之多 。

1665年,楊光先發表《闢繆論》,批評湯若望曆法不準,當時顧命大臣鰲拜不滿外國人蔘議朝政,於是支持楊光先,把湯若望收押獄中,天主教在華髮展直挫,史稱“曆獄”。

1667年,因“曆獄”而被羈押在廣州的包括耶穌會、道明會、方濟會會士共23人召開了一場長達四十天的會議,討論在華傳教的方針。最後通過的決議之一,是遵守1656年教宗的裁定,延續“利瑪竇規矩”。然而道明會士閔明我, 始終持不同意見,在獲釋後立即返歐。

康熙帝親政期間,禁錮鰲拜,重新起用外國人。南懷仁利用西方發明 貢獻清朝,不斷建立天主教士的聲望,又與利類思和安文思共同上奏,為湯若望平反。

1669年(康熙八年)9月5日,康熙頒旨:“惡人楊光先捏詞天主教系 邪教 ,已經議復禁止。今看得供奉天主教並無惡亂之處,相應將天主教仍令伊等照舊供奉。”康熙八年,成為傳教士在中國的蜜月期。

1676年,道明會士 閔明我,在馬德里出版《中國歷史、政治、倫理和宗教概觀》(西班牙語:)一書上冊,三年後出版下冊,抨擊在華耶穌會士的傳教方式,羅馬的耶穌會總會於是緊急將該書寄至中國,並要求各地的會士傳閲並提供駁斥的論據。羅馬教廷經過討論,決定不更改1656年的命令,延續“利瑪竇傳教規矩”。

1687年,法國國王路易十四,派遣耶穌會士洪若翰、李明、張誠、白晉、劉應,以“國王數學家”的名義赴華,在經歷與葡萄牙籍傳教士的鬥爭後,耶穌會在華法國傳教區終於成立,首任會長為張誠。該會成員大多贊成所謂“利瑪竇規矩”。只有劉應 持反對意見。

1689年(清朝康熙二十八年),清朝與俄羅斯帝國準備劃訂疆界,商議《尼布楚條約》,精於拉丁文的傳教士負責代表中方與俄國人溝通,這條條約最終以拉丁文簽訂。南懷仁等亦協助清廷鑄造火炮,平定三藩之亂。他們準確預測日食,使皇帝可以為相關祭奠做好準備;一些耶穌會傳教士則成為宮廷畫家。

1692年(康熙三十一年),康熙下達一道容教令,標誌着傳教士的勢力攀上高峯:

“查得西洋人,仰慕聖化,由萬里航海而來。現今治理曆法,用兵之際,力造軍器、火炮,差往俄羅斯,誠心效力,克成其事,勞績甚多。各省居住西洋人,並無為惡亂行之處,又並非左道惑眾,異端生事。喇嘛、僧等寺廟,尚容人燒香行走。西洋人並無違法之事,反行禁止,似屬不宜。相應將各處天主堂俱照舊存留,凡進香供奉之人,仍許照常行走,不必禁止。俟命下之日,通行直隸各省可也。”

3)“利瑪竇規矩”之爭的再起波瀾和一發不可收拾

1693年(康熙三十二年)3月26日,巴黎外方傳教會的顏璫主教,突然打破各方妥協,在他所管轄的福建代牧區內,發佈了禁止中國教徒實行中國禮儀的禁令。

自此爭議迅速擴大,由純宗教學術問題,逐漸演變成為清王朝和羅馬教廷之間的國家政治之爭。

康熙年間,新來中國的多明我會(Dominicans)及方濟會(Franciscans)教士反對明末以來耶穌會教士容許中國教徒祭天、敬孔、祀祖等禮俗,爆發禮儀之爭。

1704年12月20日,克萊蒙十一世下諭禁止祭祖祭孔:

教宗諭令,這決議由鐸羅,安提阿教區主教和中國及其他東印度國家教皇巡視員帶去,並隨帶另外一些看來是必要和適當的指令。目的是要讓他和大主教們,主教們,或者其他那些已在當地,將至當地的逗留者、傳教者,仔細地閲讀這份決議,以便讓各傳教修會現在哪裏,和無論何時在哪裏居住的傳教士們共同遵守,而不管他是屬於哪一個修會——哪怕是耶穌會。他們必須保證讓那一地區的所有基督徒都遵守決議。不守此令者,將被處以絕罰。

1705年(康熙四十四年)特使鐸羅到華,

1707年鐸羅在江寧(今南京市)發佈禁令:

中國的傳教士,都應該按上面的指示(教宗諭令)去答覆(康熙皇帝和地方官關於中國禮儀的問題)。敢有自作主張,不按指示去答覆的,立即受到絕罰。絕罰的赦免權,由聖座和特使加以保留。

康熙帝令將鐸羅押往澳門交葡萄牙人看管。康熙還嚴斥:

“眾西洋人,自今以後,若不遵利瑪竇規矩,斷不準在中國住,必逐回去。”

1710年,鐸羅死於澳門監獄中,康熙為澄清中國禮儀之爭,派遣法國天主教傳教士艾若瑟,出使羅馬教廷,樊守義隨行。兩人到達羅馬後,將康熙帝關於鐸羅來華及中國禮節問題和西洋教務問題的旨意,詳細向教宗呈述。

1715年,教宗克萊蒙十一世頒佈《自登基之日》()宗座通諭,重申1704禁令:

一、西洋地方稱呼天地萬物之主用“鬥斯”(拉丁語:Deus) 二字,此二字在中國用不成話,所以在中國之西洋人,併入天主教之人方用“天主”二字,已經日久。從今以後,總不許用“天”字,亦不許用“上帝”字眼稱呼天地萬物之主。如“敬天”二字之匾,若未懸掛,即不必懸掛,若已曾懸掛在天主堂內,即當取下,不許懸掛。二、春秋二季,祭孔子並祭祖宗之大禮,凡入教之人,不許作主祭、助祭之事,連入教之人,並不許在此處站立,因為此與異端相同。三、凡入天主教之官員或進士、舉人、生員等,於每月初一日、十五日,不許入孔子廟行禮。或有新上任之官,並新得進士,新得舉人生員者,亦俱不許入孔廟行禮。四、凡入天主教之人,不許入祠堂行一切之禮。五、凡入天主教之人,或在家裏,或在墳上,或逢弔喪之事,俱不許行禮。或本教與別教之人,若相會時,亦不許行此禮。因為還是異端之事。凡入天主教之人,或説我並不曾行異端之事,我不過要報本的意思,我不求福,亦不求免禍,雖有如此説話者亦不可。六、凡遇別教之人行此禮之時,入天主教之人,若要講究,恐生是非,只好在旁邊站立,還使得。七、凡入天主教之人,不許依中國規矩留牌位在家,因有“靈位神主”等字眼,又指牌位上有靈魂。要立牌位,只許寫亡人名字。再者,牌位作法,若無異端之事,如此留在家裏可也,但牌位旁邊應寫天主教孝敬父母之道理。以上我雖如此定奪,中國餘外還有別樣之理,毫無異端,或與異端亦毫不相似者,如齊家治國之道,俱可遵行。今有可行與不可行之禮,俱有教王之使臣定奪。有與天主教不相反者,許行,相反者,拒決斷不許行。

1718年,羅馬教宗收到康熙皇帝硃筆文書才放艾若瑟返回中國。

1719年(康熙五十八年)羅馬教廷派遣嘉樂(Carlo Ambrogio Mezzabarba)特使來華,

1720年(康熙五十九年)清廷決定禁教(未嚴格執行)。12月31日起,嘉樂來華後康熙接見嘉樂宗主教前後共十三次,禮遇很隆,對於敬孔敬祖的問題,當面不願多言,也不許嘉樂奏請遵行禁約。嘉樂宗主教因有了鐸羅的經歷,遇事很謹慎。看到事情不能轉圓時,乃奏請回羅馬。

1721年(康熙六十年),康熙閲取羅馬教廷特使嘉樂所帶來的《自登基之日》禁約後説:

“覽此條約,只可説得西洋等小人如何言得中國之大理。況西洋等人無一通漢書者,説言議論,令人可笑者多。今見來臣條約,竟與和尚道士異端小教相同。彼此亂言者,莫過如此。以後不必西洋人在中國行教,禁止可也,免得多事。欽此。”

耶穌會士為此頗為擔憂。因此在嘉樂宣佈教皇諭旨時,附加了八條變通的辦法,此為“嘉樂八條”:

“一、准許教友家中供奉祖宗牌位;牌位上只許寫先考、先妣姓名,兩旁加註天主教孝敬父母的道理。二、准許中國對於亡人的禮節;但是這些禮節應屬非宗教性質的社會禮節。三、准許非宗教性質的敬孔典禮。孔子牌位若不書寫"靈位"等字,也可供奉,且準上香致敬。四、准許在改正的牌位前或亡人棺材前叩頭。五、准許在喪禮中焚香點燭,但應當聲明不從流俗迷信。六、准許在改正的牌位前或亡人棺材前供陳果蔬,但應當聲明只行社會禮節,不從流俗迷信。七、准許新年和其他節日在改正的牌位前叩頭。八、准許在改正的牌位前焚香點燭,在墓前供陳果蔬。”

但這並沒有使康熙皇帝改變主意,傳旨曰:

“中國道理無窮,文義深奧,非爾等西洋人所可妄論。”

1721年3月,嘉樂離華返歐。

1722年12月20日,康熙帝駕崩。

==========雍正年間==========

1723年(雍正元年),清世宗雍正帝開始嚴格執行禁教,

再加上之前傳教士介入世宗與兄弟爭奪皇位之事,還有擔心民眾信奉天主教後,國家命令無法貫徹,且會被西方天主教國家控制,因此清世宗下令除留京任職的傳教士外,其餘一律送往澳門,各地天主堂被拆毀,或改成公廨,屢下禁令,不許民間信仰。

1733年,北京的兩位主教向教徒宣佈“嘉樂八條”及1715年宗座通諭《自登基之日》,令其遵守。

1735年,教皇克萊蒙十二世認為“嘉樂八條”與教義不合,宣佈廢除。

同年10月8日,雍正帝駕崩。

==========乾隆年間==========

清高宗乾隆年間,取締傳教活動尤烈,因此傳教活動幾乎消失。

1775年,中國耶穌會接到1773年教皇克力門十四世《我們的上主和救主》通諭 、並隨之解散。

嘉慶、道光兩朝繼續執行禁教政策,中國天主教只能地下發展。從此,中國出現了百年禁教的局面。

直到西歐列強通過鴉片等一系列戰爭再次強行打開中國傳教之門。

五、大清禁教的同時留下了宮廷御用洋人

康熙末年中國開始實行禁教政策,但此後仍允許通曉天文曆法或其它技能的傳教士進京效力。在這種情況下,一些熟悉天文曆法的葡萄牙傳教士陸續到達中國。

乾隆十五年11月18日(1750年),西洋人朗世寧(Giuseppe Castiglione,1688-1766)、劉松齡(Augustin de Hallerstein,1703-1774)、鮑友管(Antoine Gogeisi,1701-1771)、王致誠(Jean-Denis Attiret,1702-1768)等上奏:

“臣等今接澳門來信,知本年七月間 波爾都 噶爾亞國 (Portuguese)洋船來到,有西洋人高慎思能通天文算法,錢德明 通曉律呂,羅啓明 通外科、調和藥料,三人情願進京效力。倘蒙皇上俞允,伏祈勅下廣東督撫照例令其派人伴送來京。為此具摺請旨,謹奏”。

乾隆帝“準其來京”。懂得天文歷算的葡萄牙傳教士先後進入欽天監效力。

乾隆十八年(1753)葡萄牙傳教士傅作霖被授予欽天監監副一職。

後從乾隆三十九年(1774)至道光六年(1826年)的52年間,欽天監監正全為葡萄牙人,無一例外。他們依次是

傅作霖、

高慎思、

安國寧(Anoré Rodrigues,1729-1796)、

索德超(José Bermardo de Almeida,1728-1805)、

嘉慶時期,在華耶穌會傳教團被教宗解散。自此,欽天監監正、監副職務不再由耶穌會士擔任。索德超是最後一位在欽天監任職的葡萄牙耶穌會士。他去世後,葡萄牙方濟各會士繼任監正,後又由葡萄牙遣使會士繼任。

湯士選(Alexandre de Gouveia,1751-1808)、兼管國子監算學館。

福文高(Domingos Joaquim Ferreira,1758-1824)、兼理算學館

李拱臣(Jóse Nunes Ribeiro,1767-1826)、兼理算學館

高守謙(Veríssimo Monteiro de Serra,d.1852)

畢學源(D. Caetano Pires Pereira,1763-1838)。

畢學源,葡萄牙遣使會士,道光三年至六年(1823-1826)任監副,為欽天監僱用的最後一個外國人。畢學源1838年11月2日逝世於南堂,年71歲,死後由俄國東正教主教代為殯葬於柵欄。

在這些葡籍傳教士中,於天文方面最有成就的是首任傅作霖。其號清晨,1728年5月1日進入耶穌會學院,1737年到澳門,1738年5月1日以天文學家身份到京,乾隆四十六年四月二十九日(1781年5月22日)死於北京,享年69歲。傅作霖參與《儀象考成》編撰,著《西藏天文觀測》。乾隆九年(1744年),欽天監為了編制精確的星表,奏請製造新儀器,並於乾隆十九年(1754年)製成“璣衡撫辰儀”,現仍保存在北京古觀象台。“璣衡撫辰儀” 的性能和用法編入了天文著作《儀象考成》。傅作霖參與了此項工作,位列參與人員名單之上。

19世紀初的葡萄牙遣使會士,接手耶穌會傳教團的工作後,曾一度被視為“葡萄牙東方傳教團恢復其在北京的影響的希望”。他們以數學知識聞名。有學者説,“(這些葡籍遣使會士)因為其廣博的知識、尤其是編制高精度曆書而被皇帝封為官員”。但欽天監的檔案中並沒有記載他們編制曆書的具體情況。

而且這時無論在東方還是西方,葡萄牙都面臨西方其他列強越來越大的威脅,疲於應付。傳教士的主要精力都用於維護國家的政治、經濟利益,科技活動也受到影響。例如,19世紀初葡萄牙任命北京教區主教時,就讓北京主教作為“代表葡國利益的大使,同時,面對外國的種種企圖,應恢復教區長和葡萄牙東方傳教會的權威,但在教義上可以表現出和解的姿態”。這個指示説明,來華葡萄牙傳教士的使命此時已經改變了。

六、轟開國門傳教 所激起的民憤

鴉片戰爭爆發以來,清政府被迫與西方列強簽訂了一系列不平條約。

直接結果有三:

1、中國大量的財富被直接搶劫,《清史稿》:

“賠款,始於道光壬寅江寧之約,二千一百萬兩。咸豐庚申之約,一千六百萬兩。光緒辛巳伊犁之約,六百餘萬兩。乙未中日之約,並遼南歸地,二萬三千萬兩。至辛丑公約,賠款四萬五千萬兩而極。以息金計之,實九萬萬餘兩。”

自此,“自給自足”的中國,再也不能“自給自足”,而是將千年積累送給洋人之後,再舉國為洋大人打工,終至百業凋敝,民不聊生。

2、鴉片交易合法化。這姑且不論。

3、精神鴉片---傳教士深入中國各個角落。

1842年,清政府懾於洋大人的槍炮,被迫簽訂了喪權辱國的不平等條約。自此,耶穌的傳教士們開始闖入中國的各個角落,進而成為近代中國社會中一股特殊的邪惡勢力。

洋教士們發誓:要在中國“每一個山頭和每一個山谷中都設立起光輝的十字架”。

如果以為耶穌的傳教士們在中國僅僅是傳教,那就大錯特錯了。

本來這些傳教士的祖師爺,便不是專業的傳教士。

裨治文(Elijah Coleman Bridgman),是美國基督教美部會(後稱公理會)派往中國的第一位美國傳教士,於1830年到達廣州。當時,在廣州的外國傳教士只有英國倫敦會的馬禮遜一人。早在裨治文離開美國前,上級就要求他凡事向馬禮遜請教(組織嚴密吧)。裨治文到廣州後,立即拜馬禮遜為師學習漢語,並執行相應的指令。1832年5月起,根據馬禮遜的要求,裨治文開始主編一份英文的月刊:“The Chinese Repository”,一般譯作《中國叢報》或《中國文庫》。

鴉片戰爭之前的幾年間,《中國叢報》使出吃奶的力氣,研究、論證了中國軍事力量不堪一擊,積極鼓吹對中國發動戰爭:“如不(對中國)使用武力,就沒有一個政府與之保持體面的交往”,“採用低聲下氣的請求,我們必將一無所獲;倘若我們希望同中國締結一項條約,就必須在刺刀尖下命令它這樣做,用大炮的口來增強辯論”。

隨他們之後的傳教士,同樣是無惡不作,終日忙於走私鴉片、巧取豪奪、充當間諜、收羅亡命等等。在列強侵略中華的過程中,洋傳教士們,一直扮演着極其惡劣的角色。

眾所周知,山東是孔孟故里,是中華民族的精神聖地。

截止到1900年,山東全省,無處不是洋教士們的據點。他們把山東分為北境、南境、東境三個教區, 108個州縣中,有72個有基督教會的活動,“共大小(教堂)一千三百餘處,教士一百五十餘人,各洋人文牘、函電幾無日無之”。

山東原是受法國保護的天主教方濟各會的教區,德國在荷蘭史泰勒成立了聖言會。1879年派安治泰和福若瑟兩名教士來華傳教。19世紀80年代,安治泰獲得聖言會主教教職後,一方面,大量招致大批德籍教士來山東,另一方面,吸收山東的地痞流氓入教,擴大聖言會在山東的勢力。

安治泰通過德國使館,於1893年迫使清政府授予其三品頂戴,次年改授二品頂戴,在政治上與中國的總督、巡撫平行。

1896年,安治泰就慫恿德國瓜分中國。他“激烈地要求政府為教會的利益做一次有力的行動”,為此,他利用一切機會收集情報、查勘地形、瞭解政情民情,提交給德國政府。

1897年,安治泰向德國政府“申説佔領膠州是個重要關鍵的問題,不但有關在華教會的發展,而且有關教會的存亡”。

1897年11月鉅野教案發生時,安治泰正在荷蘭史泰勒,他聞訊後立即來到柏林,要求德國外交部乘機奪取膠州灣,他説:“我們現在應該利用機會佔據膠州,它對我們在各方面是個最好的、最能發展的據點”。他覲見德皇威廉二世,強調膠州灣有比上海更大的發展前途,鉅野事件是德意志帝國在東亞取得屬地的機會。

洋教士、土教民,無不插手中國官場,干涉中國內政,這在十九世紀末的中國,司空見慣,在山東更為突出。安治泰撈得二品頂戴後,命令山東各級地方官服從教堂指揮;傳教士則肆意欺壓人民。洋教士包攬詞訟,甚至私設刑庭;武城十二里莊、禹城韓莊等百餘座教堂公然購置槍炮,建立武裝。

信洋教者,即所謂“教民”,本來多是一些流氓地痞,在洋教士的支持下,平時,他們便橫行鄉里。更有甚者,如山東省汶上縣教民,在洋教士指使下,在教堂裏私設公堂,欺壓良善:“聚百餘人捆縛平民,口稱拿獲紅拳會,擅送濟寧教堂,並有毆人勒索情事”。在處理教民案件時,地方官被迫“袒教抑民”。

極其惡劣的是,傳教士竟然強行:

1、“滅我聖教”。1898年3月22日,孔孟子孫17人和山東省舉人103人向朝廷呈文曰:“正月初一,德人率多數,闖入即墨縣文廟,破壞聖像四體,抉取先賢仲子雙眼,肆意踐踏。”大年初一那天,洋教士竟然率領一羣流氓地痞的教民,搗毀了文廟,摧毀了孔子像!

2、攤派差役。各教堂儼然以官府自居,“片紙下鄉,中業傾產”,強迫當地百姓為教堂“義務勞動”。

3、擅自收税。如,山東鄒縣西南鄉教堂的教士,竟然以官府自居,向當地過往的商賈,徵收高額的税賦。

4、肆意掠奪。如,1861年,天主教教士江羅思,假造地契,在濟南霸佔十三畝六分土地和民房三百多間,強修教堂。

5、欺行霸市。如,郯縣神山教堂,德國傳教士戈巴德和布恩溥勾結起來,囤積大批糧食,乘糧價高時牟取暴利。

6、放高利貸。如,滕縣美籍傳教士放高利貸給貧苦農民,進行剝削。

如此等等。

中國百姓,歷史週期律聽書也都聽得多了,一旦忍無可忍,便會產生實際行動。

於是,山東基於本有的拳會組織,鬧起了義和團、搗毀教堂設施。周邊省份羣起響應,義和團運動一發不可收拾。

洋人坐不住了,於是組織了八國聯軍,聯合侵華彈壓。

清政府本來以為 絕處恰逢生路,救帝國於倒懸。可惜這是帝國百姓 最後**本能的自救,**怎能勝得了有組織的暴利。

八國聯軍雖然打了勝仗,但是,心有餘悸。本來為了圖利,眼看就掉進無休止的管控泥潭。

除了劃些租借,列強們不得已開啓了在近代反覆培植代理人的模式。直到攪動國家內亂紛爭,疲弱時受到倭人貪婪的致命猛擊。

七、後記

自從1840年簽訂城下受辱條約,到1949年雄壯的人民共和國屹立。 中華兒女在一百年的時間裏,用錚錚鐵骨和任勞任怨、勤奮踏實的家風,築起了我們物質上的鋼鐵長城。

然而曾經強加給我們的宗教規矩,以及由此衍生的羈縻中華文化的蠢動狂妄,

包括至今一部分西方人和國人 還固守的文化偏見餘波,我們是否要進行有力的批駁教育?