世紀初的“兄弟情”雜誌,映襯着一個時代的底色_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2021-02-24 21:40

“非主流”文化的境遇,

更能映襯出一個時代的底色

2017年以來的耽美IP改編,好像是一個萬能的風口。

@8號風曝

而如今站在風口兩側,“耽美"這個曾經小眾的文學體裁,像一個被吊在懸崖上的螞蚱,手裏緊攥着資本吹出來的氣球,進一步難以乘風破浪,而退一步大概也無法海闊天空。

一些受眾認為,這是耽美出圈的一個好機會。

而原教旨主義者覺得,資本看中這塊蛋糕是在殺雞取卵,等風頭過後,剩給這個小眾領域的,只會是一地雞毛。

彷彿在現在的文化環境下,這必須是一個諱莫如深的東西,如此般大張旗鼓,只會縮短它在公共文化領域裏的壽命——

在他們眼裏,404的未來彷彿是可預見的。

之前網傳某知名作者鋃鐺入獄時,有網友站出來説,耽美作者需要偷偷摸摸自己做書,都是因為出版不開放,書號太難搞。

我猜這個讀者年紀可能有點小。

因為,站在此處回望21世紀的第一個十年,誰能想到彼時的耽美讀物,也曾擁有過合法的發行身份呢?

emm……可能也不那麼合法。

1.

耽美現在也能出版,只不過需要洗成“社會主義兄弟情”。

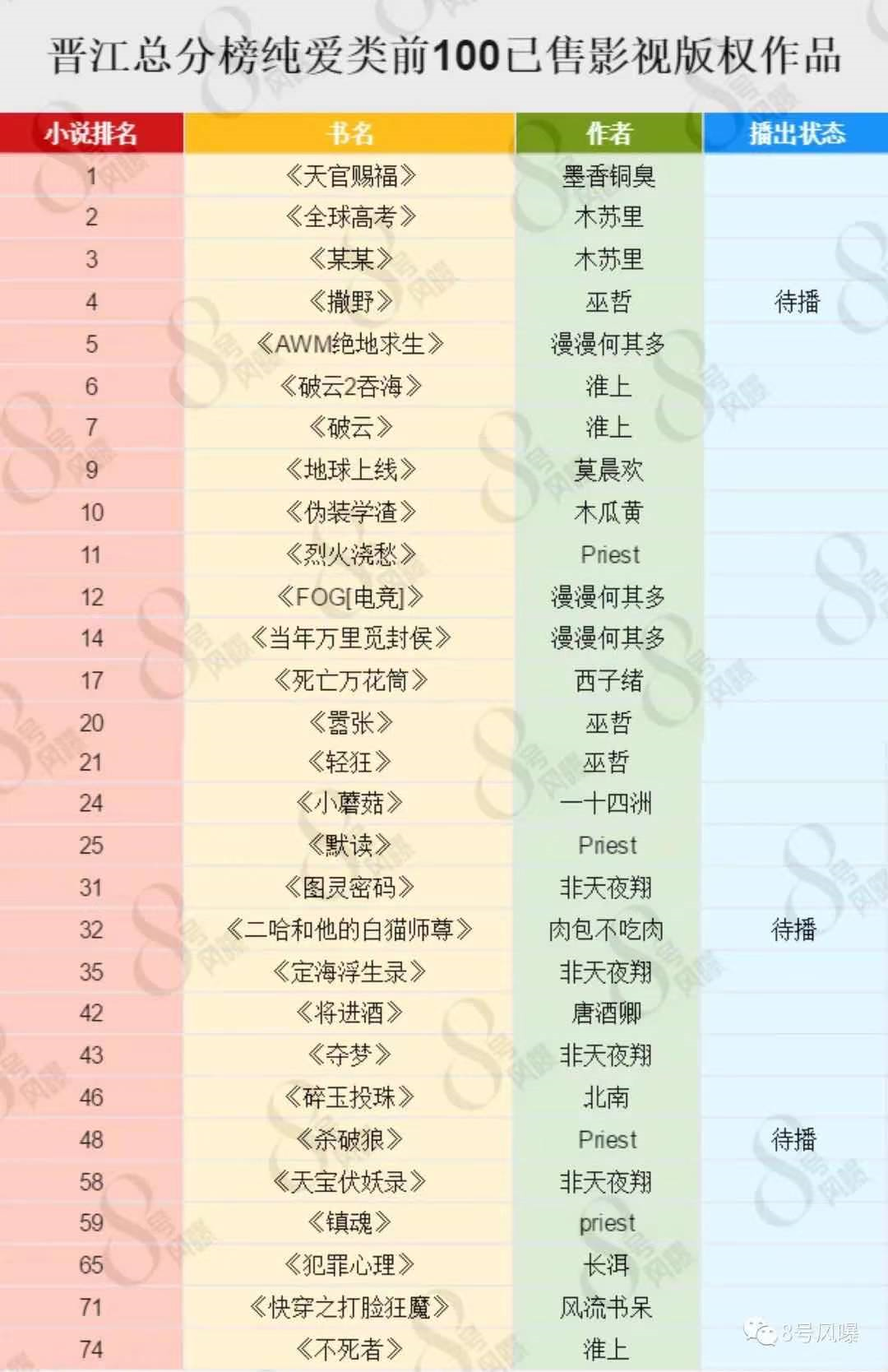

這畢竟是一塊資本看中的蛋糕,總有影視公司在嗷嗷待哺。

所謂有買賣就有殺害,在這種前提下,很多圖書公司的IP事業部甚至會專門開闢一條耽美產品線。

而某些作者的版税甚至能高達千萬級,“招投標"現場彷彿搶灘登陸。

但這不是我們今天要説的內容。

對老一輩耽美讀者來講,比起這幾年突然平步青雲的幾個千萬級晉江賬號,和霸總小嬌妻的文藝復興——

本世紀初遍地開花的耽美雜誌。才更值得喊一聲"爺青回”。

其中,《非天》《wings翼》和《菠蘿志》可能是其中的翹楚。

2003年,現在這些起步180邁的老色批們還頗為淳樸。

看不懂李小狼對雪兔是哪種喜歡,也get不到後者其實是他嫂子;弄不明白星史郎為什麼對皇昴流充滿執着,也搞不懂草燈的耳朵為什麼就沒了。

但這不併不妨礙腦子裏長歪了一根筋的老同人女們,對兩個帥哥談戀愛這件事充滿某種嚮往。

《非天》這個雜誌,主要搞一些十一區翻譯小説(沒版權的那種),然後給你配一盤載有那種"嗯嗯啊啊"的日文抓馬的CD-ROM的小光盤(依舊是沒版權的那種),需要相應的CD、DVD機或高級電腦光驅才能取讀的那種。

實話説,我覺得這個雜誌當年能活那麼久而未被家長舉報,跟光盤內容取讀的高門檻有一定關係。

畢竟,在零幾年,有幾個大富之家能擁有這麼豪華的設備呢?就算是有,對於長期搞地下文藝工作的一代人來説,藏匿一張光盤也並非難事。

而且,就算是被抓住了,沒有隨書贈送的翻譯小冊子,也很難明白音頻裏這幾個日本人説的是什麼。

不過,讀不了音頻,還可以選擇讀書。

比起光盤內容,這本雜誌文字內容的刺激性一點不少,很多人也是在這上邊第一次認識了木原音瀨和山藍紫姬子。

什麼欠了上司錢需要肉償的公司職員,被學生PUA到在講台上下跪(咦?)的離異中年男教師,每天被搞但心裏還是想着黑道大哥的平安時代花魁……

行文基本上是看兩眼就忍不住雙腿夾緊,讓海棠直呼爸爸的那種。

就還是不懂為什麼能生苟了那麼多年。

畢竟,相比五顏六色的《非天》,被家長們聯名舉報的《菠蘿志》,可以説是一汪清水。

比起《wings翼》和《男朋友》這類主打小説的刊物,《菠蘿志》更像一個耽美圈的資訊志,內容多為一些日本耽美番的新番資訊,內容盤點,以及漫評之類的,偶爾還會有一些本土話題,比如《盜墓筆記》。

相比其他同類產品,它的內容普適性更強、安全性更高,致力於服務那些只是想YY倆帥哥的年輕讀者,而不是深耕領域十幾年的老色批。

這也讓它成了活得最久的本土耽美刊物。

但不幸的是,在發行了39期之後,這本雜誌被人舉報整改,儘管在2012年成功渡劫一次,不過發行5期之後,又被再次叫停。

從此,江湖上再也沒有一本叫《菠蘿志》的雜誌,只有百度百科裏還留着關於它的傳説。

如果説上邊那兩本抱緊了十一區的大腿,那曇花一現的《wings翼》就是不走尋常路的那個——它是一本本土小説志。

像風弄、少紫、蘇特、自由鳥、白芸這些天朝耽美文學史上拓荒者的名字,都曾出現在這本雜誌上。

最早的華語耽美文出現在灣家。台灣的出版行業非常鬆散,以民營為主,其中有幾家專門以出版耽美讀物聞名,比如威向和龍馬。

而大陸早期的耽美作者,很多都是在海峽那邊以繁體出版物作者的身份出道的,以至於後來還會被錯認是灣家人。

相比一言不合就"大漢淋漓"的十一區文學,本土作者的作品人情味兒更濃。

你可以在這本雜誌裏看見穿着校服的青島小哥兒,談一段橘子水兒味兒的甜甜的戀愛;也可以看見少年將軍策馬江湖,跟敵方將領一眼萬年;還可以看見鐵血的小皇帝和冷血的攝政王相愛相殺,在大野地裏你死我活;還有永不過時的霸道和小嬌妻的恩愛情仇;野性船長和他念念不忘的人魚王子……

相比外國人,可能真的是本土作者才更能猛擊國人的G點。

雖然這本雜誌的正刊只出了11期,行文充斥着世紀初的復古感,但至今還有人念念不忘。

2.

耽美雜誌在報刊亭橫行無忌的原因,是沿襲自上個世紀的魔幻往事。

《非天》的出版單位是長春電影製片廠銀聲音像出版社——對,沒錯,音像出版社。

這是一個不折不扣的陰間行為,因為:你買到的,其實是一張禁止連續發行的光盤,而那本薄厚適中的雜誌,其實是光盤附帶的説明書。

這其中自有原因。

1999年之後,我國的連續出版物號申領變得非常困難,幾乎沒有新增。

但在互聯網還沒有全面普及的當時,辦雜誌算得上一條好出路。

而且,21世紀初的企業化改革,催生了大把大把為了KPI撓頭的老出版社。

想辦刊有沒有刊號,想掙錢的沒有路子,這怎麼辦?二者一拍即合,催生出了無數陰間套路。

第一種,瞅準一個銷量不好的雜誌,跟對方的主管單位"租借"一個刊號。

比如,上邊提到的另一本耽美雜誌《wings翼》就是這麼做的。

“wings翼"是它的副刊名,它真正的刊名是上邊那個透明度不足80%的"青春歲月”。

如果去查的話,會發現這原本是一本河北共青團主辦的學術刊物。

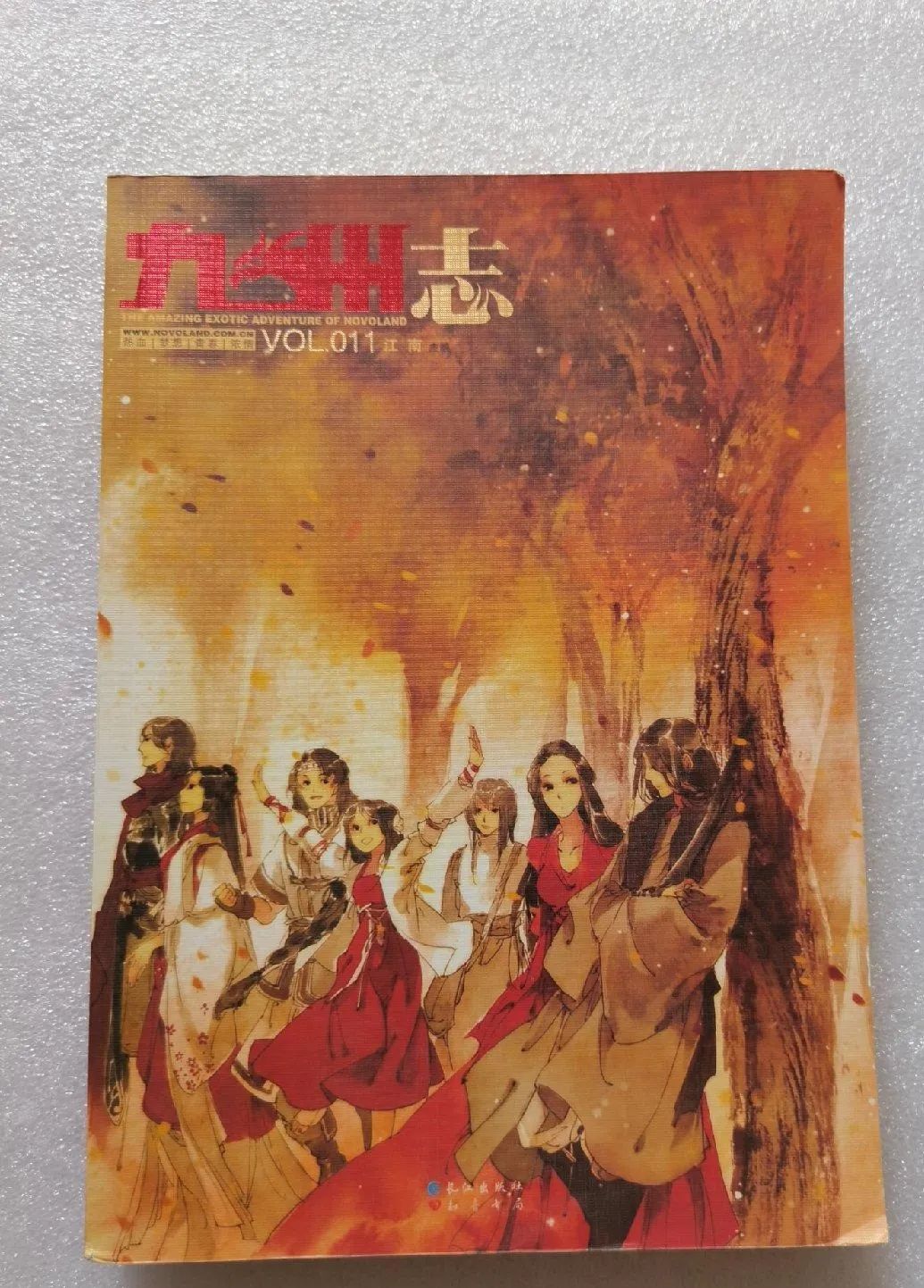

第二種,以書代刊,每個月申領一個非連續出版物號,也就是書號,然後像雜誌一樣按月發行。

一般來講,我們把這種玩意叫雜誌書。

當年漫友文化旗下的耽美讀物《男朋友》,以及一部分人比較熟悉的《九州志》就是這麼幹的(雖然主編行為可疑,但沒有説《九州志》是耽美讀物的意思)。

第三種更騷一點。找一個音像社合作,用音像號李代桃僵,以出版光盤為名義,行雜誌出版之實。

像《非天》和《菠蘿志》都是這麼幹的。

除此之外,還有老二次元熟悉的《主流》和《動感新勢力》等動漫資訊志,以及被北方搖滾樂迷奉為傳奇的《我愛搖滾樂》。

證據就是,在它們的條形碼上面,寫的不是常見的"雜誌定價"而是"光盤定價”。 或者書上標着“隨CD附送”。

以上雜誌都“隨CD附送”

如果講道理的話,對不起,以上幾種,都是犯法。

但因為市場監管不嚴等原因,這些刊物夥同一些盜版台版小説,以及盜版四拼一漫畫,製造了一個虛假繁榮的耽美讀物市場。

當年的出版物內容審核還沒有這麼嚴,在此之後,一些實體書也跟風上線。

桔子樹的《奢侈品男人》

和E伯爵的《天鵝奏鳴曲》

不但保持了談戀愛的核心目的性,

甚至能有點肉丁

這就有了現在耽美出版的雛形。

只不過當時的內容,還可以保有"談戀愛"的角色動機,而不是帶着兄弟一起拯救世界。

3.

無論是曾經搞得滿城風雨的,還是悶不做聲就無疾而終的,到了21世紀第二個十年的盡頭,都變成了互聯網盡頭的一地廢數據。

隨着出版體系和內容審查的逐漸嚴格,20世紀所留下的那個出版物亂象的長尾,逐漸在網絡世紀土崩瓦解。

在如今的語境下,無論是耽美這個詞本身,還是天生自帶狗頭的"兄弟情"一詞,都帶上了過度娛樂化的味道,早已經脱開了"同性戀"這個原始身份所帶來的沉重而壓抑的社會學氣息。

如果從丹麥電影

《Broderskab》的中文譯法來看,

“兄弟情"這個詞沒準意外地到位

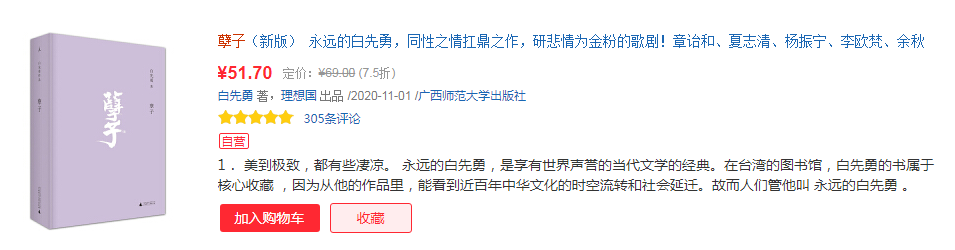

雖然白先勇的《孽子》依然在不斷再版,《莫瑞斯》的引進版版權幾易其手,音樂劇《Q大道》時隔不久就要巡演……文藝界彷彿從未放棄對這一社會現象進行探討——畢竟,愛和自由,是人類文明概念上無條件的正確。

《孽子》的2020新版

但在更為大眾化的公共文化領域,有些話題卻是愈發地諱莫如深。

如果説八十年代的"文藝復興"是一種長久壓抑之後的釋放,那九十年代乃至世紀之初的文藝環境,更像一場舒緩而從容的賢者餘韻。

雖説缺少干預的自由可能是危險的,但大浪淘沙本就是一個漫長的過程,時間會替我們選擇,哪些該留在沙灘上,而哪些該沉進河牀的泥沙裏。

前提是,要給時間以權力。

如今的現實是,你十年前能在學校閲覽室輕鬆借閲的雜誌,到現在,卻不能在搜索引擎磅礴的數據中搜到半點有用的信息。

相關內容就像一紙打了碼的泛黃過去,以大腦皮層作為封緘,只在聽見別人驚呼"怎麼這個還能出"時,以一笑致意。

我們經歷的一切文化現象,都並非孤立地存在着。

一葉知秋,這些耽美文學出版物興盛的十年,留給一代人的文化生活記憶是豐富多彩的。

當年的電視只有二十幾個台,但我們竟然還能在電視上看見《鏘鏘三人行》這種讓人倍感鮮活的談話節目,以及屬於青年文化的《遊戲東西》。

《鏘鏘三人行》中,與林奕華聊同性戀的那期,竇文濤説:”我挺喜歡同性戀者,因為我們沒有競爭。"

一度找不到視頻的我

只能從豆瓣小組裏扒了個文字版,

不然不知道啥時候這個也沒了

我們正在經歷記憶的丟失與歷史的改寫

現在,家家的智能電視都能收到幾百個頻道,翻過一圈之後,卻只能尷尬地停在電視購物的界面上,因為足夠熱鬧。

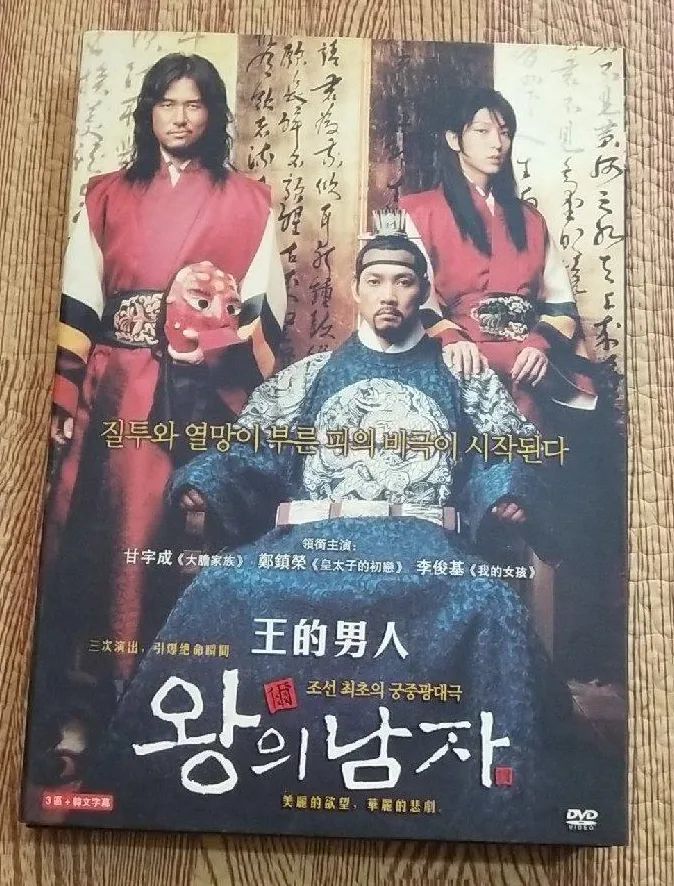

十幾年前,像《春風沉醉的夜晚》和《王的男人》這種電影,還是一張打着ISRC號,可以公然擺上新華書店電子音像貨架的正規音像製品。

而在信息傳播速度越來越快,卻難以推行分級化的當下,無論原作是什麼文豪,又得過什麼獎,也只能落得一句"網盤見"的命運。

《春風沉醉的夜晚》讓很多人認識了秦昊,

也讓陳思成這輩子無論幹啥都離不開

江誠的誠、秦昊的秦和秦昊的昊

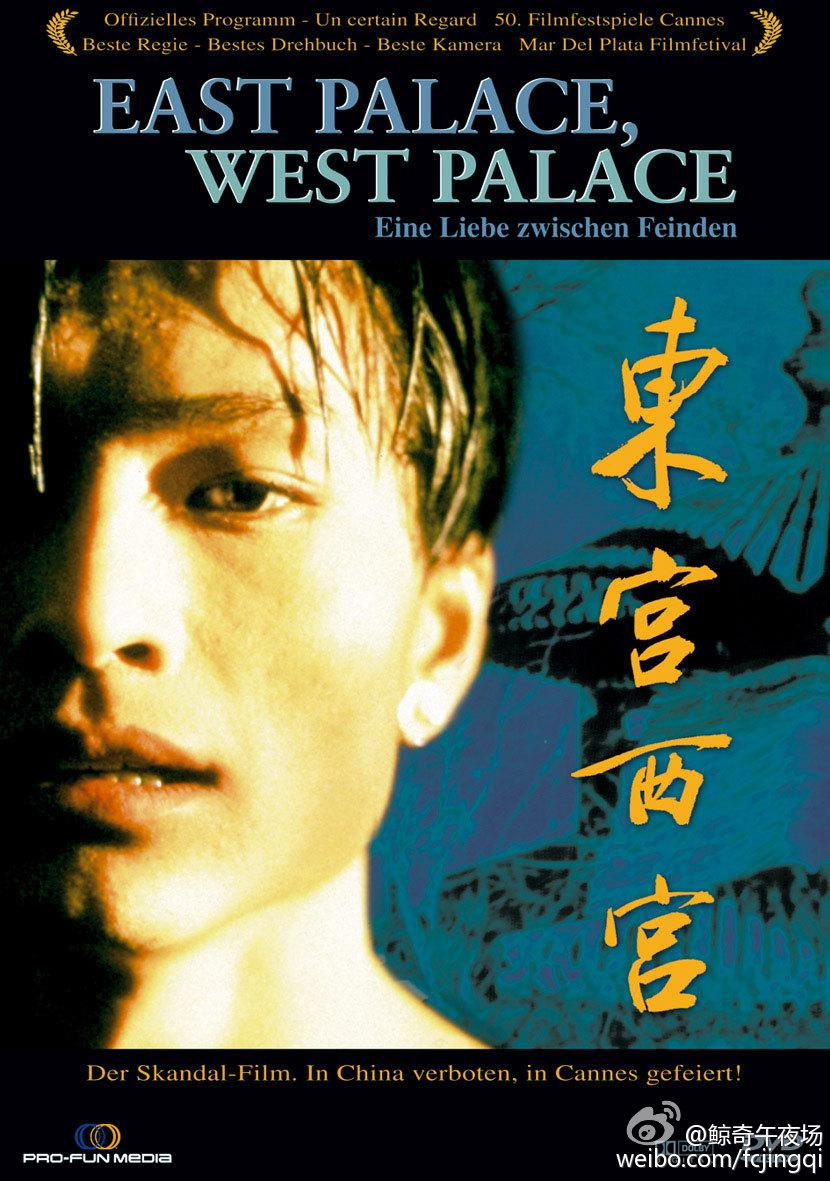

我還記得自己小時候在電影宮門口見過《東宮西宮》的海報,在大學的影音鑑賞課上看過《王爾德》《單身》和《些許塵埃》,而等到畢業之後去影院看《雲圖》,卻只能兩眼發直地咂摸着中間的那段劇情空白,質疑自己的智商是不是有問題。

有人説,物資匱乏的年代,什麼都是好的。

這可能是真的。

然而時間更能告訴我們,好的就是好的,不因物質條件而發生改變。

畢竟,看過電視台播放的日本動畫,買過報刊亭出售的耽美小説,知道岸本齊史的弟弟岸本聖史是畫《火影》耽美同人出道的這種冷知識,可能是80、90後獨有的"傲慢"了。

主流敍事,以及身邊的大多數人,都習慣了用“新時代”來描述每一個當下,同時定義未來。

但許多流行與變化只不過是披着新的外衣,它們並不能為我們帶來任何解放。反而會以極具欺騙性的景觀,束縛住那些可能具有破壞力但更有生命力的躁動。

就像許知遠對薇婭説的那樣,“流行不一定是新鮮,有時候流行是陳舊。”

反而是那些非主流文化的境遇,更能映襯出一個時代的底色——它是否足夠包容,足夠多元,不去隨便定義誰正常,誰是異類,是否能為解構、創造與重塑提供空間與土壤。

如果不能,這樣的時代又憑什麼説自己新?生活在這個時代裏的人又憑什麼對過去存在優越感?

而就像很多童年零食長大之後再吃會食之無味一樣,現下坐擁龐大文娛市場的年輕人,也不知道還能繼續快樂幾年。

最後還是要説一句,一期一會,且看且珍惜。