它是京都動畫災難的「倖存者」,也是災難創傷的訴説者_風聞

动画学术趴-动画学术趴官方账号-2021-02-25 08:16

作者/ 思思

編輯/ 若風

“在新媒體前所未有擴張的這個時代,幾乎是影視教會了我們何為戰場、何為創傷。”

《紫羅蘭永恆花園》(後稱《紫羅蘭》)最新的劇場版在2020年9月於日本上映,不僅在東京國際電影節的動畫單元展映,並且獲得了2021年日本電影學院獎最佳動畫獎。我們驚歎於《紫羅蘭》精美的畫風與感人的故事,但同時也不乏對其搭建的角色與戰後世界觀的展開討論。

從2018年的TV動畫、2019年的外傳,再到2020的新劇場版,歷時三年,作為觀眾的我們看着主角薇爾莉特從一個戰爭廢墟中走來的少女,長成了如今美麗、知性的職業自動手記人偶(專門替人撰寫信件)。

2020年新劇場版

與此同時,《紫羅蘭》也見證了京都動畫(後稱京阿尼)的噩夢與重生。2019年7月京阿尼遭遇縱火災難,造成了大量人員傷亡和資料損失,但因為《紫羅蘭》的數據大都存放在未被燒燬的電腦和服務器中,得以倖免遇難。

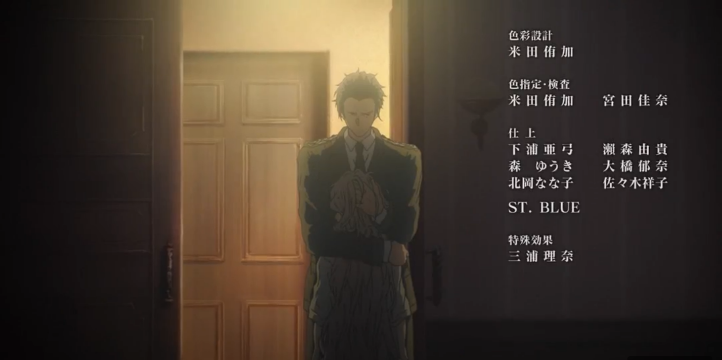

同年9月,《紫羅蘭》的外傳劇場版《永遠與自動手記人偶》成為縱火事件後京阿尼首部登上大銀屏的作品,影片結尾更是附上了事故中傷亡者的完整名單,以表紀念與哀悼。

某種意義上,薇爾莉特象徵着京阿尼。他們都在災難中倖存,帶着過往留下的傷口繼續奮力生存。

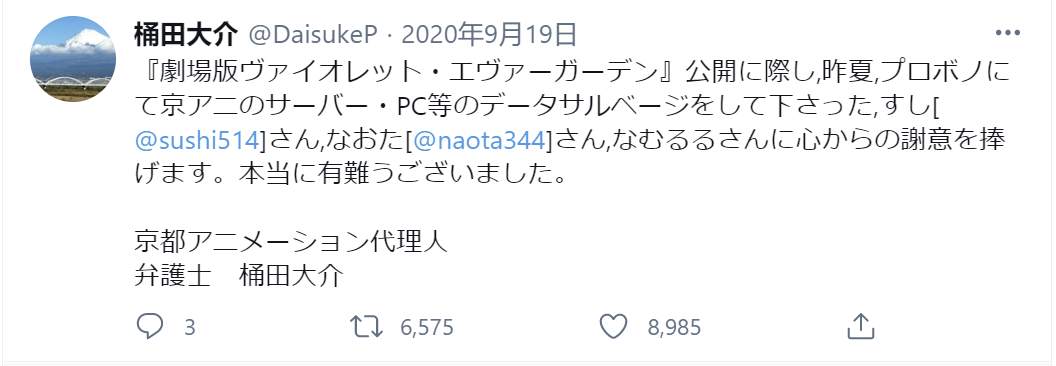

京阿尼的律師桶田大介在推特感謝了去年幫助京阿尼恢復電影相關數據的技術人員。

京阿尼縱火案後的廢墟 & 《紫羅蘭》中戰爭後的廢墟

《紫羅蘭》可以被歸類為一部戰爭題材作品。它聚焦於薇爾莉特個體的故事,通過展示她的精神創傷治癒過程,表現了人性的美好與對和平的訴求。但是,它是否是一部真正的“反戰題材動畫”或許還需要進一步討論,而面對不斷出現的日本戰爭題材影視作品,如曾在日本大受好評,但在國內卻飽受爭議的**《在這世界的角落》**等作品,我們應該如何去看待?

而這篇文章筆者便試圖以《紫羅蘭》為引子,提出一些個人的觀點僅供大家參考。

戰爭的傷痛

戰爭類型片是一個不可忽視的影視類型。兩次世界大戰催生出大量戰爭題材作品,歷史記錄片、軍國主義宣傳片、戰後反戰影片等等。電影方面我們可以看到斯皮爾伯格的**《辛德勒的名單》、諾蘭的《敦刻爾克》,歐洲有阿倫·雷乃的《廣島之戀》、歐容的《弗蘭茲》,而國內也有張藝謀的《金陵十三釵》和馮小剛的《芳華》**等等。

而在動畫方面,除開早年德國和日本的軍國主義宣傳動畫,我們也可以看到1983年的**《赤足小子》講述了主人公阿元二戰期間親歷廣島核爆後的殘酷生活;1988年的《螢火蟲之墓》給我們展現一對兄妹在二戰中相依為命的悲劇故事;再到2016年獲得日本電影學院獎、電影旬報大獎等多個獎項的《在這世界的角落》,影片用精緻的畫面給我們敍述了天真的女主角鈴**從廣島嫁到吳市,在戰爭中經歷食物短缺、戰機空襲、親人遇難等戰爭大後方的故事。

戰爭題材日本動畫

和平年代中,即便現實不再有戰爭,但每一部以戰爭為題材的作品,其實都隱含着作者對戰爭的思考、見解與再輸出。

在這個範疇下,京阿尼的《紫羅蘭》無疑也是一部以戰爭題材動畫作品,但它為我們講述的是一個不太一樣的戰爭故事。《紫羅蘭》建立於一個虛擬的戰後大背景,它的時間空間設定與真實歷史並無聯繫。然而,虛擬之上它又着重筆墨探討非常真實的、戰後倖存者們所經受的心靈與肉身的痛苦。

作品中的薇爾莉特曾是個流落戰場的孤兒,被少校吉爾伯特收養,起名“紫羅蘭”。自此之後兩人不僅在軍中成為上下級,在戰場上也成為了相依為命的夥伴。

長久的相伴滋生戀情,少校在臨死前對薇爾莉特説出“我愛你”,但彼時的薇爾莉特卻全然不知“愛”為何物。

被少校收養的的薇爾莉特

戰後,薇爾莉特成為手記人偶,幫助他人撰寫信件。她走遍各地,遇見形形色色的人,從他們的口中得知一個又一個感人的故事,而這一切只為追尋少校口中“我愛你”的真正含義。

可以説少校是戰爭留給薇爾莉特的一個傷口,是久久纏繞至今邁不過去的心結——愛人為護己死於戰場,為情人留下一方回不去的記憶;而生者只能時刻揹負哀悼與自責,在現世生存、苟且、徘徊。

少女心中揮之不去的”鬼”

“創傷理論,讓學者與敍述者們能夠從一個更宏觀的視角思考戰爭、記憶、社會、文化與受害者之間的關係。

在戰爭為背景的世界觀下,《紫羅蘭》的內核是“創傷”,而薇爾莉特是戰後創傷長久的受害者。戰爭創傷也是日本戰爭動畫最常表現的主題,如《螢火蟲之墓》的清太失去妹妹,《在這世界的角落》的鈴失去外甥女晴美。“創傷”的視角一方面可以規避掉正面描寫戰爭的場面,更重要的是可以將故事聚焦在日本人擅長講述的領域:個人和家庭。

在英文學術界,“創傷”(trauma)一詞運用於精神分析層面至今有着大約100年的歷史,經歷了一個從醫學、心理學,到戰爭、理論、文化的發展歷程。創傷最初只用於形容外在物理性的傷口;在19世紀後期,西格蒙德·弗洛伊德和皮埃爾·珍妮特開始把“創傷”應用於癔症(hysteria),隨後才有了心理學上對“創傷”的定義。

再往後,圍繞“創傷”一詞發展出了臨牀與理論兩方面的應用。臨牀方面的“創傷“注重於真實事件對受害者造成的直接影響,就如戰爭場景下的士兵、受害者、目擊者等等倖存者在戰後所經受的情感障礙;而在更抽象的層面,**“**創傷”形成了創傷理論,讓學者與敍述者們能夠從一個更宏觀的視角思考戰爭、記憶、社會、文化與受害者之間的關係。

在《紫羅蘭》中,薇爾莉特所經歷的便是典型的戰後創傷。薇爾莉特在戰場被上失去了雙手,取而代之的是一對冰冷的機械手臂,這是她肉體上的創傷;但更令她絕望的是在戰場上失去的少校,這是精神上的創傷,而且這種心靈上的缺失幾乎沒有替代品,無從癒合。

《在這世界的角落》也是一樣,鈴在一次爆炸中失去了手臂,血淋淋的外傷固然疼痛,但總有癒合的一天。而在爆炸中她還失去了晴美,或者説,整個家庭失去了晴美,這讓鈴在承受肉體傷痛的同時經受內心的煎熬,時時刻刻把自己的疏忽歸結于晴美的死因,同時她與徑子(晴美的母親)的隔閡也就此築起,晴美成了籠罩在整個家庭的陰影、不能聊的禁忌。

失去手臂的肉體創傷

失去親人與愛人的心靈創傷

在弗洛伊德的定義下,“創傷”所指的是“一種無法在心理上被處理的經歷。而這些未經處理的經歷無法被忘記,嵌在腦中,導致了一個人記憶、情感、行動上的障礙”。

還記得第一次踏進郵局的薇爾莉特嗎? 從戰爭走來,此時的少女是“失語的”。她無論人前人後都是身體站得筆直,目視前方,板着一張沒有表情的撲克臉。

一起做郵差的貝內迪克特給她介紹説:“東西放這裏”

少女説:“明白了。”

貝內迪克特説:“制服,換上。”

少女説:“明白了”。

在這個戰後的世界,薇爾莉特依舊以一種戰場的行為模式活在戰後的世界裏,無需交流,沒有朋友,腦中接收到的只有命令,而語言裏也只有“明白”和“沒有問題”。

對於戰後“失語”,歷史上曾有過兩種解釋,一種是二戰大屠殺倖存者與研究專家亨利·克里斯多所提出的,戰爭創傷阻礙着親歷者們重新感受、辨別並傳達情感,他們缺失了想象與創造美夢的能力。

但隨後霍伊賽·麥克杜格爾又提出,創傷受害者們缺少的其實並不是情感,而恰恰是因為情感過多過於複雜,他們無法對這些情感加以管理與掌控。

對薇爾莉特而言,我們其實難以界定是前者還是後者。那一幕,當薇爾莉特和克勞迪亞走在街上,看着眼前這個曾經的戰爭機器少女,克勞迪亞心疼又若有所思得説出:“你還不知道,自己曾經做過的事,會給自己引火上身,漸漸燃盡自己。”

但薇爾莉特不懂,低頭看了看自己,説:“並沒有燃燒起來。”

克勞迪亞:“已經燒起來了。”

薇爾莉特:“並沒有燒起來,莫名其妙。”

克勞迪亞:“不,燒起來了。”

我們都懂克勞迪亞所謂的“燃燒”是一種比喻,指殘酷的往事對人內心的煎熬,但此時薇爾莉特的認知裏沒有比喻和想象,她以為“燃燒”便是物理上的燃燒,她也因此讀不懂寫在克勞迪亞臉上的擔憂與心疼。

但薇爾莉特的無感有一個例外——少校。當她第一次聽到同事嘉德麗雅為別人寫信時,薇爾莉特徑直闖進辦公室問道:

在聽到“我愛你”時薇爾莉特內心翻湧起感情,但這令她困惑。影片以一組極快的蒙太奇呈現了薇爾莉特的記憶——少校把她收養抱入懷裏,少校帶她在身後行軍出征、少校下令讓她衝去前線… 薇爾莉特不懂愛,但唯獨對少校的執念極其強烈。

戰場上相依為命的壯烈愛情、與他死去我卻還活着的愧疚感已然淹沒少女。這讓她在還未習得愛為何物的時候已經身陷愛情。

薇爾莉特的記憶

創傷理論中還會把過往灰暗的記憶形容為“鬼”——它們已死,卻還存在於現實(once alive is now dead, yet still present)。活着的人在心底裏總是期許所愛之人還倖存是世界的另一個角落。藉着這種念想,死者寄生於生者的腦海,一次次重現並驚擾(haunt)着現世。

這裏的“鬼”沒有恐怖的意味。“鬼“的存在,是一種對亡故於戰場的愛人的思念之情,這也是長久貫穿於許多戰爭動畫的一個主題。

就像《螢火蟲之墓》,清太帶着妹妹努力在日美戰爭裏掙扎存活。戲裏,源於放不下的思念與疏於照顧愧疚,清太至死都懷抱妹妹的骨灰;而戲外,《螢火蟲之墓》實則是作者野坂昭如的半自傳小説,野坂是將自己想象成了故事裏的清太,懷着對自己妹妹的念想書寫了整部作品。 無論戲裏戲外,妹妹承擔的便是“鬼”的角色。

《螢火蟲之墓》開場,清潔人員發現清太懷中的糖果罐

而在《紫羅蘭》中,少校便是薇爾莉特的“鬼“。象徵之一是薇爾莉特永遠掛在胸前的綠寶石,這是少校在集市上送她的禮物,少女自己也説,這個綠寶石是少校眼睛的顏色,看着它就像看着少校一般。

更甚,源於思念,**薇爾莉特還重返戰場廢墟,再一次體會彼時少校死去的場景。**不好説這是薇爾莉特由於過於念想的一時衝動,還是希望通過重回戰場而告訴自己少校真的已經離去。但這些通通説明“鬼”還在作祟、驚擾,薇爾莉特的內心一直無法和“失去少校“這個事實和解。

《紫羅蘭》歷時三年,薇爾莉特成長、療傷,也通過寫信治癒了周圍許許多多的人,但唯獨這個名為“少校”的鬼一直趕不走。時至今日,少女的一切還是為了少校而活。

記憶是“鬼”——它們已死,卻還存在於現實

在弗洛伊德的理論中,創傷有外部與內部的成因。最初研究者們僅着眼於外因,如戰場、如槍擊、如所愛之人在眼前亡故…… 是這些實實在在發生的慘烈的人事物導致了創傷的形成。但隨後弗洛伊德提出了創傷的內部成因,即人腦中的幻想與慾望。

人腦並不單單儲存記憶,它還能編排、幻想、重構,一個個輾轉難眠的夜晚,便是腦子在不斷回閃,並給予絕望、希望、再一次絕望以此不斷往復的時刻。這一系列精神上的活動,或許早已脱離創傷事件本身,但它們對一個人產生的精神傷害可以遠甚於外部真正發生的人事物。

就像在預告片裏嘉德麗雅説的:“薇爾莉特依然忘不掉少校,這樣下去,我擔心她會被她自己的這份感情所傷。”

(《紫羅蘭》新劇場版預告片)

預告片也以此巧妙地建立起一個懸念。它告訴我們這是薇爾莉特最後的一封信、最後一段旅程,而少女在啓程時所不知道的,也是作為觀眾的我們所不知道到的,是大海另一頭的島嶼上到底是否有少校在等着她。預告頻頻讓我們看見少校的身影,但我們無從得知這是真實發生的故事,還是少女腦中思念到極致的幻想。

預告結尾薇爾莉特流着淚説出了一句不完整的話:**“已經/不用再…(もう…)”**她想説的是“已經不可能了少校真的已經不在了”?還是,“我已經不用再彷徨了因為我愛的人終於回來了”?

(《紫羅蘭》電影版預告片)

少女在此刻體會的是希望還是絕望?我們無從得知。預告片用一個多義的”もう…”為觀眾埋下了兩種差距極大的劇情發展的可能性。而這個懸念也讓我們短暫地擁有了薇爾莉特,一個戰爭倖存者的視角,去感受一個不存在的人在我們腦中激起的,希望與絕望交織的彷徨。

美化的“戰爭元記憶”

“日本戰爭電影通過對‘戰爭景觀’進行主觀性再現……將戰爭美化、浪漫化,形塑為沒有‘戰爭元經歷’的‘想象共同體’”。

《紫羅蘭》的故事固然是美好的,我們陪同薇爾莉特一同成長,尋找關於愛的故事碎片。但是如果我們跳脱開故事情節,將視野稍微拉大——回到開頭的提問,《紫羅蘭》是否真的是一部反戰題材作品?或許可以説是,但也不全是。

在《紫羅蘭》以戰爭故事的基礎上,京阿尼給我們造了一個童話般的世界。而區別於《紫羅蘭》與大多數戰爭影視的,恰恰就是這份“童話”感。

少女與戀愛感十足的最新海報

《紫羅蘭》的世界構建於一個虛擬的時空。時間上,雖説影片的服飾、建築風格好似坐落於維多利亞時期,但影片並沒有將它的“戰後”依託在一場歷史中存在的戰爭之上;空間上,影片提到的昂謝爾王國、阿斯特賴亞國等等也更是我們現實中不曾有過的國家。換言之,《紫羅蘭》的故事發生於一個架空的世界——這是一個非常巧妙的設定。

這樣的時空設定賦予影片的是一種普適性——《紫羅蘭》創傷與反戰的內核本便是普適的,對和平的呼聲與追求可以正確地作用於絕大多數觀眾。**在此之上,虛擬的時空讓觀眾不必代入真實的戰爭歷史,以及其附帶的戰勝戰敗國立場。**在虛擬世界裏,觀眾可以不帶顧忌地觀賞、吸收、理解、爭論,這讓《紫羅蘭》達到了政治立場上的普適。

精美的畫風勾勒出童話般的世界

再有,京都動畫操刀《紫羅蘭》,將他們過往擅長的“精緻”、“童話”、“少女”的視覺風格充分展現在了《紫羅蘭》的製作上。這種童話畫風和對戰爭場面省略性的描繪讓影片除了政治立場的普適外,還達到了年齡上的普適,這在日本動畫中可以説屢見不鮮。

例如前文提到的《在這世界的角落》,影片立於二戰與廣島遭受核爆的灰暗歷史,但與戰爭的殘酷形成巨大反差的是影片童話般的畫面——矮矮的磚瓦房,綠油油的田地;浪花被畫成歡騰跳躍的兔子,連戰機發射的導彈都變成了紙上豔麗的色彩;鈴是一個普通家庭傻里傻氣的少女,小小的身子,有着一副又奶又甜的嗓音,一犯傻兩眼一眯小腦瓜一歪,整個畫面温暖到讓人覺得這是一個復古的烏托邦世界。

天然呆鈴(《在這世界的角落》)

《紫羅蘭》和《在這世界的角落》,以及《當風吹起的時候》《喬瓦尼之島》等等影片,它們的共通之處在於用一種温馨的畫面包裹殘酷的戰爭故事。如此的處理讓影片可以面向低齡觀眾傳播,讓他們在不被傷害的同時對戰爭有所學習。

但從另一個角度上看,**虛擬化與童話化的表現形式可以看作是一種對戰爭的模糊化處理。**作為二戰的侵略方與戰敗方,日本在歷史舞台上是應被問責的。但日漫對戰爭題材習慣性的處理方法——小人物、低齡化、虛擬化、童話化,好似讓問責不再成立(或者説,讓觀眾忘記問責)。

加之,日本戰爭電影或者動畫對戰爭的選擇性呈現,如《螢火蟲之墓》的背景事件神户大空襲、《在這世界的角落》中鈴目睹的廣島核爆、以及**《永遠的0》**中在太平洋戰爭裏陣亡的飛行員… 不可否認這些事件對民眾和家庭來説是苦難,但頻繁聚焦於此的影視作品則是在有傾向性地將日本塑造成戰爭的受害一方。

《在這世界的角落》鈴眼中的廣島核爆

日本人習慣性地站在受害者的角度講述個人生存和家庭之間的故事。甚至很多作品中都故意隱去了戰爭、暴力的施行角色,我們需要知道反戰敗≠反戰。

就如日本戰爭電影研究學者陶賦雯所提:“日本戰爭電影通過對‘戰爭景觀’進行主觀性再現……將戰爭美化、浪漫化,形塑為沒有‘戰爭元經歷’的‘想象共同體’”。

當然,反戰的核心與美化的視覺一定程度上是匹配的。美好的畫面讓觀眾在理解內容之前,已然心生了一種對和平的嚮往。但這是否表示戰爭的殘酷與錯誤不再需要被記住?而戰爭題材的日漫是否也因此失去了戰爭影視應有批判與鋒芒?

當美化的戰爭(不需被問責的戰爭)主導國民記憶,真實的戰爭歷史將被抹去,至此“美化後的戰爭”便成為了真正的“戰爭元經歷“。

結語

時至今日,大量的文學與影視作品回扣於戰爭與創傷的大母題。作品的目的種種,為了記錄,為了反思,為了教育,以及許多更加商業化政治化導向的理由,就像《紫羅蘭》《在這世界的角落》這些近年出現的並帶有一定影響力的動畫作品,將視角對準戰後的個體和家庭,展現這些人的精神創傷治癒過程。它們無疑在一定程度上都是反對戰爭、追求美好的優秀作品。

但需要注意的是,這些作品的批判性往往可能不夠深刻,且帶有主觀美化的嫌疑。在21世紀的當下,越來越多的觀眾不曾親歷戰爭,我們的戰爭記憶不是親眼目睹的戰爭記憶。我們所擁有的“想象的共同體”,是一種由教育、書本、影視所共同構建的畫面。而在新媒體前所未有擴張的這個時代,幾乎是影視教會了我們何為戰場、何為創傷。

就像電影學者Joshua Hirsch曾用這樣一句話描述電影塑造歷史記憶的作用,它也同樣適用於動畫——“電影既是歷史上創傷的傳遞者,也是一種後創傷時代的歷史記憶。”