犧牲1800多個扶貧幹部,值嗎?_風聞

酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-2021-02-26 10:15

世上很少有真正的感同身受。

就如同北上廣和三四線,前者覺得後者“身在福中不知福”,後者覺得前者太過矯情。

這個世界,最不能感同身受的,是窮。

儘管目光所及,幾乎你看到的所有人都在強調自己是“打工人”。

(圖源:界面新聞)

朋友圈大年初五“求財神”的文案,要遠遠多於除夕。

但人們看到這樣的數據時,還是會莫名詫異——中國,還有“這麼窮”的人?

10億人沒坐過飛機,12.6億人沒有護照,全民本科率4%,90%的人沒有喝過星巴克,5億人沒用過馬桶……

51.1%的網民月收入不足3000元,15.3%的網民有收入但月收入在1000元及以下。

當然,還有那句引起最多討論的:

6億人口月收入不足1000元。

這些,一直是公知們用來編排“大國小民”最好的素材,什麼“天天發射火箭飛船,解決民生問題,比登天還難”,什麼“只知道給非洲減免債務,對國內的情況視而不見。”

(圖源@北京人不知道的北京事兒)

好在這是2021年,經歷過新冠疫情,看過了2020年一整年世界各國的魔幻操作,這樣的聲音,終究還是沒了市場。

但我們不得不承認,當下的中國,還有很長的路要走。

沒辦法,我們的底子,太薄。

新中國成立前,中國的人均國民收入只有27美元。中國人當時的樣子,神情麻木,面黃肌瘦。

所以,新中國剛成立時,美國國務卿艾奇遜才在《美國與中國的關係》中寫道,“新中國解決不了5億中國人吃飯的問題。”

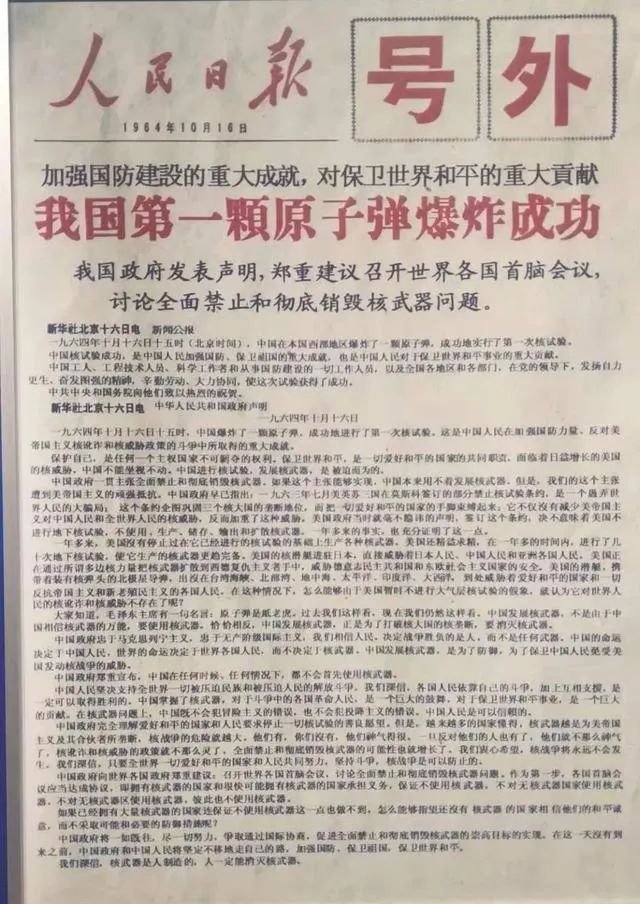

確實很難解決。回過頭再看,為了解決温飽,我們得“跨過鴨綠江”,我們得研究原子彈,得用幾代人的熱血,去換取……

(圖源騰訊網)

即便如此,貧困,仍積壓在我們身上。

事實上,這是一個世界性難題。

1930年,著名經濟學家凱恩斯發表《我們後代的經濟可能》。在文中,他樂觀預測,人類將在100年後徹底擺脱貧困。

他給出的理由是,“隨着科技革新和資本積累”,直白一點説,富人摳出指甲縫裏的一點,也能讓窮人吃飽。

但91年後,他們不僅“不摳”,還想把窮人“過次油”,把骨頭嚼碎吃了。

正如美國得州正在上演的一幕:

數百萬人飢寒交迫,等待政府援助,但市長卻説,只有強者,才配生存。

(圖源鳳凰網)

也就在得州“陷入黑暗”的這幾天,中國在開一場表彰會——全國脱貧攻堅總結表彰大會。

這個曾經擁有世界最多貧困人口的國家,徹底擺脱了絕對貧困。

這是世界上任何一個國家,都沒有做到的事。

在人類文明史上,都絕無僅有。

我不知道別人會怎樣定義,但我想説,這是一場理想主義者的勝利。

01

超1800餘人,這是截至2020年底,犧牲在脱貧攻堅一線的工作人員人數。

理想主義者,從不畏懼犧牲。

他們留有的,是遺憾。

黃文秀犧牲後,我們才開始瞭解她的故事:

黃文秀的父母都患有重病,沒有勞動能力。而她的家庭,也剛剛脱貧,不到三年。

讀書那幾年,她沒有回過一次家,打工、攢錢,然後接自己的父親,來了一趟北京。

也是在那一天,父女兩人,認真討論了黃文秀的未來。

沒有人知道,這位一生與大山作伴的老人,如何説得出這樣一句話:

“你入了黨,就要為黨工作,要回到家鄉來,做一名乾乾淨淨的人民公僕。”

(圖源觀察者網)

這場談話之前,黃文秀是擁有更好選擇的北師大碩士。

這場談話之後,黃文秀的選擇,是成為廣西百色樂業縣新化鎮百坭村的第一書記。

1年2個月20天裏,黃文秀帶領村民,把百坭村砂糖橘的產量,從6萬斤,提升到50萬斤,她還為這些特產,找到了銷路。

百坭村,第一次有了路燈,第一次有了產業園,第一次使用電商平台……這些,都是黃文秀帶給這座村莊的變化。

但黃文秀,覺得自己做的還不夠多,不夠好。

她的電腦屏幕,是一張百坭村被洪水淹沒的玉米地的照片。

而她生前發送的最後一條消息,是“希望還有吸取教訓進而改正的機會。”

黃文秀,沒等來這個機會。2019年6月17日凌晨,她在返回樂業縣途中遭遇山洪,因公殉職,年僅30歲。

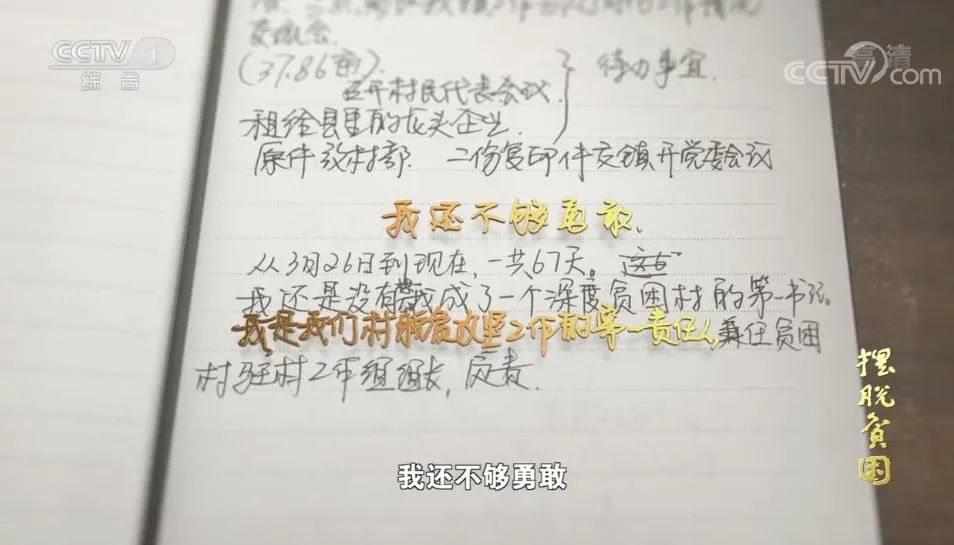

她犧牲後,我們在她的日記中,找到了這樣一句話,“我還不夠勇****敢。”

(圖源央視網)

因為“不夠勇敢”,村裏的脱貧產業路,還沒有修好;幼兒園,還沒有新建;村集體公司,也還沒有成立。

這些,都是黃文秀生前最為掛念的事情。

2019年12月,在黃文秀犧牲三個月後,百坭村的產業扶貧路修通;2020年11月20日,黃文秀犧牲622天后,廣西自治區政府宣佈樂業縣脱貧。

這也宣告着百坭村103户474名貧困户,全部脱貧摘帽。

時間的跨度,不止於此。

黃文秀是通過國家的助學政策,完成的學業。

1999年5月,中國人民銀行、財政部、教育部出台相關政策,助學貸款,正式登上中國高等教育的歷史舞台。

考取大學的貧困學生,每年可申請無息助學貸款,最低8000元,最高12000元——這也意味着,以往讓一個貧困家庭“砸鍋賣鐵”的學費,得以解決。

再加上學校的助學金、勤工政策,一個人的命運,就此改變。

截至2019年底,助學貸款已經幫助1400萬貧困生,走出了溝溝壑壑,踏上了平坦的人生。

黃文秀,就是這1400萬分之一。這份理想主義的種子,也就此埋下。

(圖源新華網)

所以,在徵得家人的同意後,黃文秀義無反顧地回到了家鄉,成為一名第一書記。

薪火相傳,莫過於此。

和黃文秀一樣,餘永流也在助學政策的幫助下,從村裏走出。

大學畢業後,他同樣選擇回到家鄉。2018年3月5日,距離餘永流女兒出生僅有一個月時,他主動申請前往貧困村駐村。

2021年12月1日,餘永流在工作期間突發疾病不幸離世,年僅33歲。

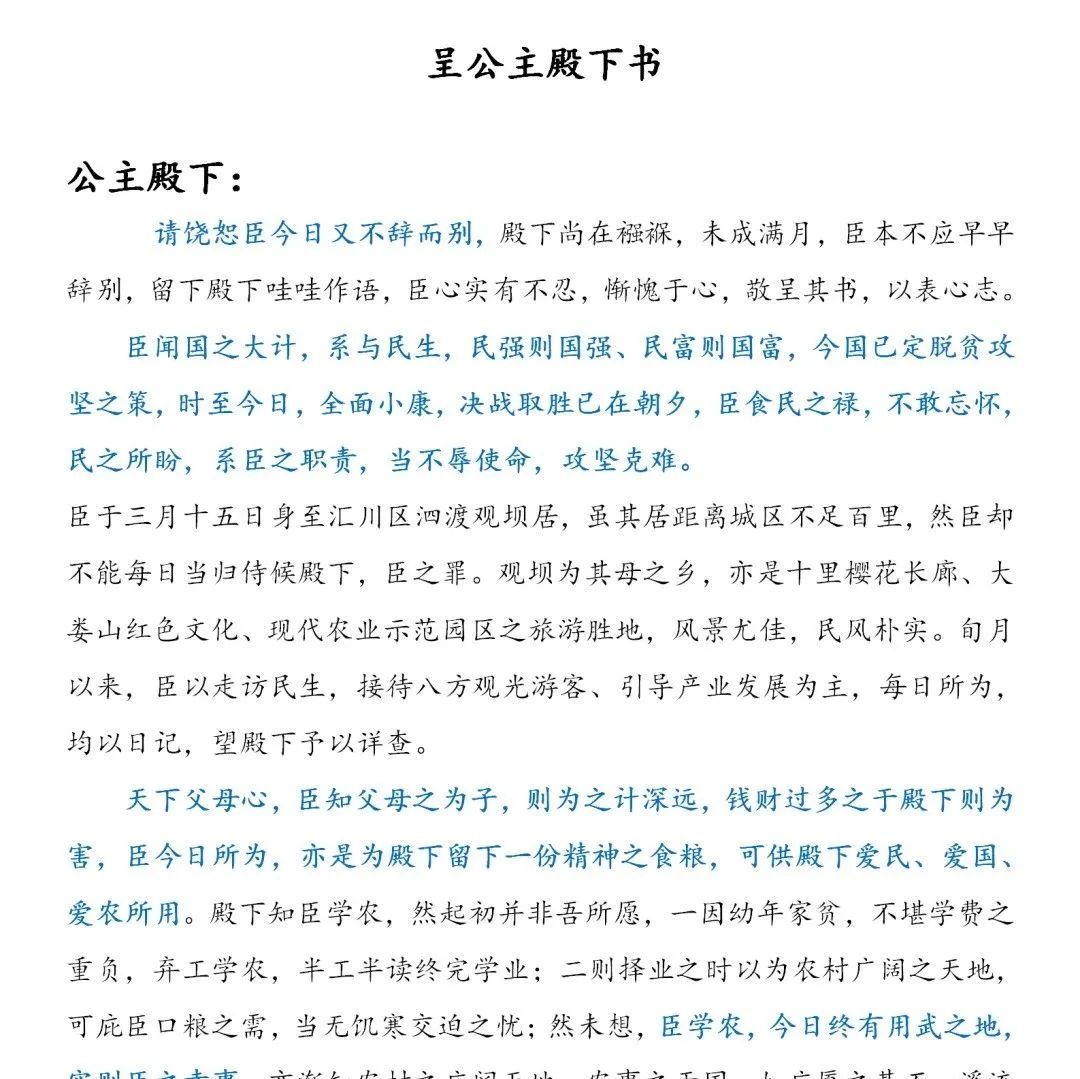

人們在整理他的遺物時,在他的電腦中,找到了一封未曾發出的家書。這封信,寫於他女兒出生後的第21天,題目叫做《呈公主殿下書》:

“請饒恕臣今日又不辭而別,殿下尚在襁褓,未成滿月,臣本不應早早辭別,留下殿下哇哇作語,臣心實有不忍,慚愧於心,敬呈其書,以表心志。

沒能等到殿下茁壯成長,是遺憾。但餘永流的不辭而別,是為了“不遺憾”:

“如今國之力日益強盛,諸般利好之政策普惠於民,寒門學子不再有無錢就學之惑,疾者不再有就醫之難、貧者不再有危房之憂、進出不再有道路之艱,諸如各類就業擇業培訓如雨後春筍,臣之力亦在其中,臣之樂亦在其中。”

(圖源新浪財經)

為了這些願望,他願意傾其所有。

黃文秀,也是這樣。那1800多名倒下扶貧一線的扶貧幹部,也是這樣。

2012年以來,全國累計選派50多萬名幹部擔任第一書記,派出300多萬名幹部駐村幫扶。

每一支燭火,便是一把火炬。穿破雲霧,照進大山。

02

理想主義者總是先行者,即便這條道路孤獨而崎嶇,且無人問津。

2019年的諾貝爾經濟學獎,頒給了三位“在減輕全球貧困方面的實驗性做法”有貢獻的經濟學家。

瑞典皇家科學院給他們的評語是,“今年的獲獎者提出了一種新方法,以獲得有關消除全球貧困最佳方法的可靠答案。”

(圖源FT中文網)

這些被“吹得”神乎其神的答案,包括什麼?

比如,要為貧困人口提供免費的預防性醫療措施。

他們在人類發展指數排名全球倒數第二的國家尼日爾做了隨機實驗。實驗的結果表明,提高學生成績最快速、最顯著的方式不是修學校、捐書,而是給孩子們打抗蛔蟲藥物。

這一舉措會使學校缺勤率下降25%,是真正意義上的“低成本、高效率、影響深遠”的方法。

但這一辦法,新中國在剛剛成立時,就已經用過。

曾經代表中國“赤腳醫生”在1974年世界衞生會議上發言的王桂珍曾經講過,霍亂需要打預防針,有的病人為了插秧不願意打,我們就去田頭幫他們打。

無論如何,一定要做到一針不漏。

面對血吸蟲病,也是如此。1952年,中國有1000多萬吸血蟲病人。

為了根治這一傳染病,又是全民出擊。

我們今天調侃的“多喝熱水”,也是為了預防疾病——生水細菌太多,這是成本最低、最簡單直接的方法。

(圖源中國科學院亞熱帶農業生態研究所)

就是憑藉着這樣的決策力與強大的全民動員,新中國成立後,中國人民先後戰勝了霍亂(1957年)、血吸蟲病(1958年)、天花(1960年)、瘧疾(1970年)、肺結核(1975年)等多種傳染病。

而中國居民的人均壽命,也在短短的三十年間,翻了一番——由1949年的35歲,升至1981年的67.8歲。

這成就,無論從哪個角度看,都值得幾個諾貝爾獎。

這三位經濟學家中,有一對夫妻檔,這一觀點其實在他們的著作《貧窮的本質》中就有提及。

他們在書中提到,窮人的錢更多的花在了治療而不是預防上。

而新中國的領導人,早在一開始,就認識到了這一點。

上世紀50年代到60年代初,中國進行了3次強制性全民種痘和2次接種行動。

5億中國人,一共收到18億支牛痘疫苗,都是免費的。

而當天花在中國幾近絕跡時,1959年,世衞組織才在全球範圍內開展了消滅天花的運動。當時的中國,甚至都不是世衞組織的成員。

而1980年前出生的中國人的左臂上,都留下了那個時代的印記。

這種印記在今年也曾被提起——《唐人街探案3》裏,小林接種的是卡介苗。

1950年起,新中國開始為兒童接種卡介苗,後來,又普及至新生兒。

(圖源網易健康)

《貧窮的本質》裏還有一個觀點,缺少信息來源會導致貧困。

為了打破這種社會壁壘,1999年起,中國開始了“村村通工程”。公路、電力、電話、電視、互聯網……

城市有什麼,鄉村,也在跟進配套什麼。

你一定看過“懸崖村”的相關報道——它是四川涼山彝族自治州昭覺縣支尓莫鄉的一個村莊。

山底小學到山頂村莊的海拔高差約為1000米,進出的方式,只有一片落差800米的懸崖。

2015年,四川省撥款100萬元,為懸崖村的84户貧困户,修建了一條鋼筋結構的梯道。

2017年,懸崖村有了通訊信號。同年,進山貨物索道也開始運營。

這個“天生”與世隔絕的村子,開始與外部社會同軌。

2020年,懸崖村作為易地扶貧搬遷的受益羣體,搬進了位於縣城集中安置點的新家。

(圖源每日頭條)

為84户人家,拉一根電線,修一條路,建一座通信鐵塔,值得嗎?

在理想主義者的眼裏,有些東西,不能用價值去衡量。

2017年,單是深度貧困地區,國家就投入資金超過3400億元。

其實,根本就沒有人去算過這筆賬。從“一個都不能少”的承諾開始,成本這一概念,就已經不存在。

這個過程,不需要什麼評論去溢美,不需要什麼獎項去證明。

因為它保障的,是每一箇中國人,平等而有尊嚴地活在這片土地的權利。

03

1984年6月24日,《人民日報》頭條,刊發了一篇名為《窮山村希望實行特殊政策治窮致富》的信件。

(圖源人民網)

這是一名叫做王紹據的新聞科長的採訪紀實——他去往的下溪村,因為貧困,只剩下81人。

原本是一方水土養育一方人,但現在,下溪村叫天不靈,叫地不應。

回到家後,王紹據根據見聞,寫了一篇稿子送往省城。當時的編輯勸他,你這是在給改革開放的大好形勢抹黑。

思索一夜的王紹據決定,把稿件,寄往《人民日報》。

正是這一封信,開啓了新時期扶貧開發工作的序幕。

大幕拉開,前路卻漫漫。

1990年,根據世界銀行每人每日生活費1.9美元的標準測算,全世界共有19億極端貧困人口,其實80%,集中在東亞和太平洋地區以及南亞地區。

中國,更是當中的“重災區”。

東西幫扶、轉移支付,各種“中國經驗”,被不斷創造出來。2012年,在歷經20多年的扶貧開發工作後,中國的脱貧工作,到了最後的“攻堅階段”。

9899萬,這是中國2012年的貧困人口數量。作為中國脱貧的“最後一公里”,他們是誰,他們在哪,如何幫他們脱貧,這些問題,都擺在了眼前。

(圖源央視新聞)

2013年11月3日,精準扶貧,被首次提出。

2015年,中國動用了200多萬人,對這9877萬人進行了重新識別,補錄了貧困人口807萬,剔除識別貧困不準人口929萬。

現在,他們是誰,他們在哪,我們已經瞭如指掌。

接下來要做的,就是實現脱貧。

也是在那一年,聯合國可持續發展峯會在美國紐約召開。會議宣佈,到2030年,要消除一切形式的貧困。

還是那一年,中國承諾,要在2020年,實現“農村貧困人口實現脱貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困的目標。”

而接下來的故事,屬於黃文秀,屬於餘永流,屬於9899萬奮鬥拼搏的中國人。

屬於近300萬的理想主義者。

2020年,受新冠肺炎影響,全球有1億人會陷入極端貧困,這是世界銀行自1990年編制該數據以來,增加幅度最大的一次。

(圖源AcFun)

與此同時,2020年11月23日,貴州省宣佈最後9個貧困縣均脱貧摘帽。至此,脱貧攻堅,取得根本性勝利。

這是理想主義者的勝利,更是人類文明史上的奇蹟。

尾聲

還記得剛剛提到的王紹據麼。

因為那封信,1989年7月,一沒大學文憑、二沒辦報經驗的他,被當時的寧德地委書記,任命為《閩東報》的負責人。

當時的寧德,也很貧困。

有些種子,在那時,已經埋下。

甚至更早,早到1921年,早到那個照耀中國大地的理想主義者。

那個理想主義者曾説過,“為有犧牲多壯志,敢叫日月換新天。”

這個理想主義者曾説過,“我將無我,不負人民。”

這些承諾的兑現,是理想主義者,獨有的浪漫。

人民萬歲!