張藝謀的女郎,陳凱歌的饅頭_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-03-19 20:38

“總想着下山後就揚名立萬,但下山後,才發現苟活已屬艱難。”

前段時間,在電影《你好,李煥英》票房破46億大關,成功躋身中國影史票房前三的當天,《流浪地球》片方發來“賀電”:

“中國電影加油!中國電影人加油!”

從《泰囧》票房超越《捉妖記》開始,這樣的接力延續至今。飛速成長的中國電影馬不停蹄地傳遞着榮譽,薪火相傳的背後,是幾代電影人的生生不息。

截至3月19日上午,相關數據顯示,《你好,李煥英》的票房已經飆至52.87億。

在國內電影票房動輒幾億、十幾億的今天,國產影片似乎正漸漸脱離外國“大片”的圍剿,一場眾人期待已久的狂歡已緩緩拉開序幕。

前人栽樹,後人乘涼。

回看中國電影的成長,是一場有關榮光和夢想的革命,而將這場變革推到高潮的,理應是曾被譽為“中國導演最輝煌一代”的第五代導演。

從他們開始,中國影壇開始與“新”同行。四載攻讀,第五代電影人一個接一個地走出象牙塔,十年憂憤,終於變為才華一瀉而出,隨着改革開放的洪流一路高歌猛進。

時勢造英雄,於是便有了張藝謀與陳凱歌的故事,一段與第五代導演電影夢榮辱與共的過往。

張藝謀至今從不敢以“名導演”自居。

因為在他看來,褒揚與成績都是外人給予的肯定,他對自己的認知則始終停留在“陝棉八廠”——那個賦予他屈辱,也教會他隱忍與從眾的地方。

1971年,剛剛結束了插隊勞動的張藝謀,被分配到陝西咸陽市棉紡八廠當工人。

因為 “家庭成分不好”,張藝謀努力了7年也沒能成為團員,走到哪裏都好像矮別人一截。

那時候廠子裏開大會,領導發話讓不是團員、黨員的同志先離場。全車間600多號人,唯獨瞧見張藝謀站起身,貓着腰一路小跑地離開了座位。

類似的事情發生多了,最後乾脆不用別人開口,張藝謀自己就主動離開了——憋屈,實在憋屈。

在棉紡八廠的張藝謀(左一)

最開始,張藝謀在廠子裏做苦力,吭哧吭哧地扛了幾年麻袋,才被批准進入織襪車間工藝室搞宣傳。

恰逢法國出品了一則《還我自由》的廣告,領導想讓張藝謀照葫蘆畫瓢給工人拍攝一組宣傳照。接到任務後,張藝謀沒説話,轉身蹲在牆邊,歪着腦袋琢磨:平常挨擠兑,如今拍自由,這算啥意思?

想到這兒,張藝謀狠狠地往地上“唾”了一口,抄起相機,集合了幾位同樣受打壓的工友,氣勢洶洶地跑到樓下空地。為了充分調動工友的拍照積極性,他還給各位模特設定了一個“地下黨”的身份,一頓比劃一頓説,如此才幫大家找到了感覺,此時還沒人知道,其實這就算指導演戲了。

1973年秋天,張藝謀在八廠運轉樓西南角土牆下成功拍攝了“還我自由”,導演生涯從此起點。

這一年,張藝謀23歲,距離他導演出自己的第一部電影作品,還有整整10年的光景。

張藝謀攝影作品《還我自由》

出生與成長在高原之上,他喜歡熱烈的紅色,這是一種從泥土裏生長出來的生猛和血性,也是他一直在強調的文化尋根。

“鄉土氣”,張藝謀作品中的靈魂之一。然而陳凱歌所循的藝術道路,似乎一直帶着浪漫的悲涼底色。

作為正兒八經在北京城書香門第里長大的孩子,陳凱歌打小就知道藝術的魅力,周遭也始終漂浮着文人並不落地的光芒。

當時,他的父親是電影導演,母親是文學編輯,耳濡目染間,陳凱歌也愛上了古典文學和西方小説。

記憶中,童年是如夢幻一般的存在。藥鋪前曬太陽的老人、屋檐上飛遠的鴿羣、衚衕裏你追我趕的孩子,以及在玻璃缸裏自由自在游泳的金魚……

“那時的北京城彷彿護城河裏故宮角樓的倒影,夢一樣安詳着,小風吹過,晃動了,卻不破碎。它的古松和早梅,庭院和街道,都顯出古老和平,而且驕傲。”

曾幾何時,陳凱歌覺得這樣的“踏實”可以永遠,然而好光景僅過了十來年,便被攪了個天翻地覆。

童年陳凱歌(左一)與家人合影

再回憶起那段時日,陳凱歌仍能感受到黑雲壓頂的絕望。

在那個人人近乎瘋魔的時間裏,搞文藝的陳家在浩劫中首當其衝。父母遭了難,14歲的陳凱歌也成了眾矢之的。

風起時,樹葉的命運已經被決定了。於是除了順從,他別無選擇。

陳凱歌仍記得站在人羣中推搡父親的場景,也記得眾人破門而入衝進家中時母親的惶恐,更記得自己的無助,年幼的他甚至不敢站在母親的身邊幫她擋下訓斥。

自責、遺憾、懊悔……舊時光留給他的傷痕,在日後一部分幻化成了恐懼——時至今日,陳凱歌仍對劇烈的敲門聲感到害怕;另一部分,則嵌入了他的電影中,成為了其寫給那個時代的輓歌,《霸王別姬》便是其中之一。

17歲那年的秋天,陳凱歌離家遠行到雲南,此後8年不得見父母。在將近2年的時間裏,陳凱歌住在茅草屋裏,四處漏風不説,還有毒蟲叮咬。夜晚他望着天,腦子裏還沒等想什麼,眼淚就先一步吧嗒吧嗒地往下掉。

這樣的日子什麼時候才是個頭?這個陳凱歌想了無數回的問題,終於在1971年有了答案。

那年一位陌生的軍人走進陳凱歌午睡的草房,問他願不願當兵。陳凱歌沒猶豫,點點頭,第二天連行李都沒收拾,就兩手空空地走進了軍營。

在部隊陳凱歌待了5年,被告知可以退伍回北京的當天,他和戰友在昆明翠湖公園又蹦又跳了一下午,緊接着就大病了一場。

後來這成了陳凱歌生命中最幸福的時刻之一,用他的話來説,娶陳紅的時候都沒這麼高興過。

當兵時期的陳凱歌(右)

這是1976年——

陳凱歌退伍,回到了心心念唸的北京,本想着和父親拍電影繼續搞文藝,卻陰差陽錯地被分到了北京電影洗印廠當工人;

彼時的張藝謀還在陝西做襪子,偶爾被使喚着拍幾張照片、畫板報,大多時候都在委曲求全。

他們本來毫不相干,但命運卻偏偏為他們安排了一場足以被時代銘記的相遇。

1978年5月,北京電影學院恢復高考。

一心想出人頭地的張藝謀得知消息後,趁着出差的機會到了北京。那時候他的揹包裏揣着精心準備好的攝影作品集,在招生辦門口考察了半天,確認了別人的水平都不如自己後,他才小心翼翼地把畫冊遞給了老師。

負責報名的攝影系老師一看,心裏一驚,壓根不相信這是一個農民能拍出來的東西,數量多不説,而且這一看就有天賦。若放在武術界,此人可算骨骼驚奇,日後定能練成絕世神功!

想到這兒,老師開口問道:小夥子,多大啦?超過22歲可不能報名了呀。

話音剛落,張藝謀的心涼了。報考電影學院時,他已經28歲了,整整超出最大年限6歲。沒有報名的資格,那就算把仙人掌拍成紅牡丹也上不了大學呀!

因着年齡的事兒,張藝謀被北影拒絕了好幾次,現實反覆打擊着他的自信心,但當事人倒越挫越勇。

為了考學,張藝謀四次進京,抱着自己的攝影冊子敲響了好幾家老師的房門,還曾找過畫家黃永玉幫忙。折騰了大半年,同事給他指了條明路:把作品和求學申訴信一起寄給文化部部長。

死馬當活馬醫,張藝謀照做了,沒成想還真換來了個破格錄取進攝影系的機會,唸書的事兒才算成了。

“當時就想上大學,管他什麼大學,上了再説。”

青年張藝謀

這邊張藝謀為考北影急得上躥下跳,那邊同樣準備藉着高考改變命運的陳凱歌,卻壓根沒瞧上藝術院校,人家想去的是北京大學。

前頭也説了,陳凱歌愛好浪漫,喜歡寫文章。天上的雲、街邊的草、屋裏頭的爹媽,在他看來都是極好的寫作素材。哪怕是碰上了十年動盪,他都能用“我的日子和玫瑰、百合都不相干”來描述那段暗無天日的時間。

因為自覺作文寫得不錯,陳凱歌在高考恢復第一年就報考了北大中文系。考前胸有成竹,考時兩眼一黑,“發現根本門兒都沒有”。

和張藝謀一樣,也是有一個朋友建議他,興許電影學院可以呢?藝術院校不考數理化。

陳凱歌信了,隔年就走進了北影的考場。面試老師問他什麼是電影節奏,他心想這題我會啊!我爹就是拍電影的!於是當着主考官的面,他侃侃而談半小時,結果一頓操作猛如虎,一看成績不及格。

陳凱歌懵了,這是什麼情況?在家待了幾天,北影又寄來一封信,説電影學院擴大招生,叫他去參加複試,如此陳凱歌才邁進了北影導演系的大門。

雖説成功入學了,但陳凱歌還是對頭回落榜的事兒耿耿於懷,有次他去問老師為什麼,老師答:你什麼都知道了,學校還教啥?

憶往昔,陳凱歌表示就算再來一次,他還是會做出同樣的事,哪怕上不了大學,“因為我是個有文化的人”。

青年陳凱歌

進入電影學院之前:

張藝謀十年沒接受教育,一窮二白地來到北京,滿腦子都是如何在夾縫中生存,渾身上下最值錢的,就是那部砸鍋賣鐵買來的海鷗牌4A照相機;

陳凱歌年滿26歲,飽讀詩書,骨子裏有文人的傲氣。

站在那個時間節點向20世紀的盡頭張望,他告訴自己時間尚早,一切都來得及。可現實卻是,時間本就是落花流水無情物,人走茶涼的事兒其實每天都在上演。

在大學痛痛快快地讀了4年的書,轉眼到了畢業的時候。

1982年,30歲的陳凱歌被分配進了北京兒童電影製片廠,32歲的張藝謀則進了廣西電影譯製廠(如今的廣西電影製片廠)。

廣西電影譯製廠在哪兒?廣西壯族自治區南寧,距離陳凱歌所在的文化中心北京足足有2500多公里,擱古代這就算發配邊疆了。

當時和張藝謀一起到廣西的還有3個人,第一天報到時,他們幾個人拎着飯盒站在空地上,望着製片廠百廢待興的樣子,心裏説不上來是什麼滋味——

這是來拍電影呢,還是又下鄉了呢?

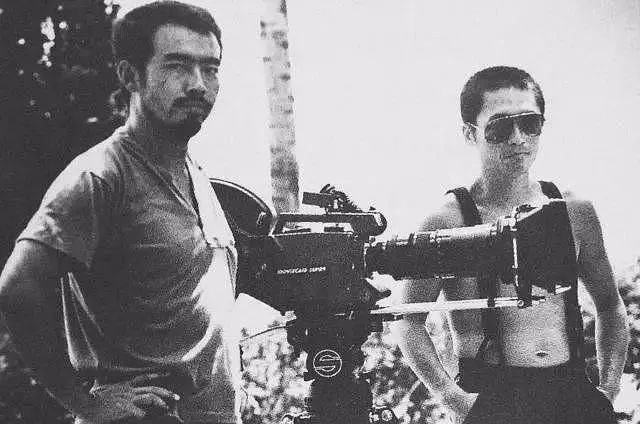

張藝謀年輕時在片場

晃晃悠悠快一年,有天廠裏開大會説,破格批准以張軍釗、張藝謀、肖風、何羣四個應屆畢業生為主體,成立全國第一個“青年攝製組”,拍攝一部電影,也就是如今被稱為第五代導演“開山之作”的《一個和八個》,而當時的主演之一便是29歲的陳道明。

陳道明《一個和八個》劇照

消息確認後,張藝謀極為興奮,急赤白臉地拍了5個月,本想借此一鳴驚人,然而萬萬沒想到,片子被送到文化部審查時,正碰上當時文藝界大批“人性論”,《一個和八個》愣是被批成了“精神污染”。

好嘛,砸手裏了。

《一個和八個》工作照

左起:何羣(美工師)、張藝謀(攝影)、肖風(攝影)、張軍釗(導演)

官方對於《一個和八個》的評價兩極分化嚴重,但好在還是有部分領導覺得電影不錯,好説歹説地才讓電影通過審核,如願上映了。

羣眾的眼睛倒是雪亮的,電影播放後,觀眾一片叫好,張藝謀也憑藉着打破常規的拍攝手法,成了業內公認的“天才”。

張藝謀火了,陳凱歌驚了。上學的時候二人交集不多,説白了,他壓根沒把這鄉下人放在眼裏,沒成想這小子還有這能耐!

別琢磨了,趕緊合作。

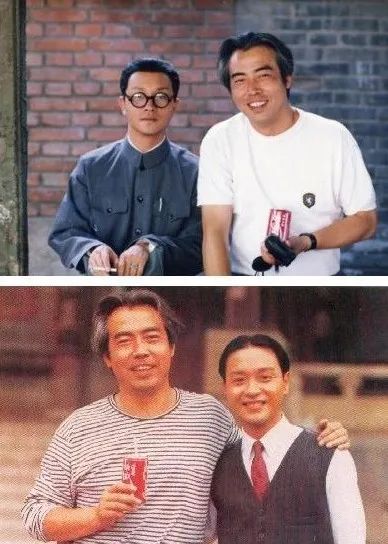

1984年,陳凱歌和張藝謀在電影《黃土地》裏成功會師,前者是導演,後者是攝像。

工作時,陳凱歌管張藝謀叫“張大師”,偶爾還叫他“張黑臉”,因為但凡聽見有人説“藝謀又黑臉了”,意思就是拍攝出問題了。

那時候他們一起到陝北採風,幾個人坐在破麪包車裏,一路吹着零下20度的北風,顛簸着到窯洞裏聽民歌,拉家常。

到了夜裏,陳凱歌和張藝謀睡在一張炕上,光着膀子談藝術,聊了一個多月,《黃土地》才正式開拍。

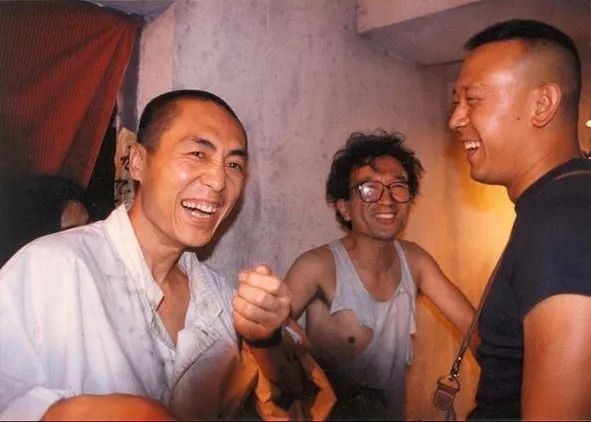

陳凱歌(左)、張藝謀(右)

《黃土地》拍攝現場

回憶拍攝《黃土地》的日子,陳凱歌覺得無比有趣。

有一次劇組路過黃帝陵,陳凱歌一下車便望見了門口寫着的“文官下轎,武官下馬”,沒由來的,他膝蓋一軟,“撲通”跪地,嘴裏唸唸有詞:“保佑我拍戲順利”。

也是那一年六月二十日,劇組在陝北佳縣補完最後一批鏡頭,返回北京時突遇暴雨,不得不改變原定路線捨近求遠才換得平安。

這時張藝謀忽然大喊“停車”,在眾人錯愕的目光中跳下車,恭恭敬敬地將穿在腳上的鞋放在公路中央,説了一句:“你跟我不易,現在戲拍完了,我把你留在這兒了”。

如今看來,張藝謀和陳凱歌的舉動略顯魔幻,可卻是對電影事業一種極為純粹的敬意。

34歲的張藝謀在《黃土地》拍攝現場

在熱血沸騰的八十年代,電影藝術是沒有雜念的創作,一羣極賦求知慾的年輕人前仆後繼地投入時代之洪流,以赤子之心擁抱巨浪、推動革新。

他們不求票房、不盼出名,機器一開,眼前和腦子裏就只剩下了作品,現在想想倒也悲壯。

《黃土地》之後,張藝謀與陳凱歌又合作拍攝了《大閲兵》,期間還傳出了張藝謀看見UFO,並被外星人“吸”走了記憶的傳言。

而對此陳凱歌表示:“我的確在場,但我只能説我不知道。”

1985年靜謐的夜晚,不明飛行物有沒有帶走張藝謀的記憶無人知曉,但那年夏天的消亡,卻實實在在地讓張藝謀和陳凱歌走上了兩條完全不同的道路。

陳凱歌(左一)、張藝謀(左三)

《黃土地》拍攝現場

《大閲兵》之後,二人分道揚鑣,此後多年王不見王。

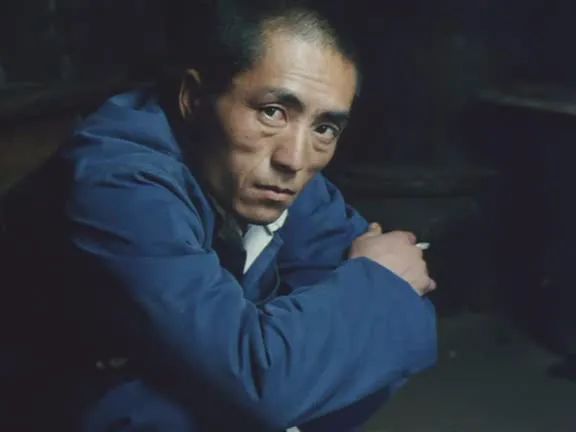

張藝謀抽空做了次演員,參演了《老井》。為了表現出導演要求的人物形象,他整整三天不進油米,險些將命交代在拍攝現場,最終拿下了金雞、百花兩個影帝。

張藝謀《老井》劇照

進組前為了解悶,張藝謀帶了本書。書中字裏行間透露出的生命力,和男女主人公的生猛勁兒深深地打動了他,翻到首頁,書皮上赫然寫着《紅高粱家族》,作者莫言。

幾天後,張藝謀火急火燎地衝到了北京,按照當時國家的規定,他花800塊錢買下了這本小説的改編權,後來又花60萬拍成了電影《紅高粱》。

在張藝謀忙活着種高粱時,陳凱歌已經將目光放到了三尺講台上,他拍了《孩子王》,一部安安靜靜講教育的片子,多年後,張藝謀也拍了《一個都不能少》。

在拍攝《紅高粱》時,男主角姜文不小心踢碎了莫言家唯一的暖壺。為了化解尷尬,莫言説:“我討個口彩,這個電影要得獎。”

果不其然,《紅高粱》獲得了1988年的柏林電影節金熊獎,中國電影人首次在歐洲三大電影節上獲得最高獎項。

《紅高粱》主創團隊

鞏俐(左二)、張藝謀(左三)、姜文(左四)、顧長衞(右三)

同一年的戛納電影節上,《孩子王》遭遇滑鐵盧。

因為中西方文化的差異,該片被一羣不懂中國教育的電影記者簽名評為“最令人厭倦的影片”並授予“金鬧鐘獎”,陳凱歌一時顏面掃地。

他不服,心想你們都給我等着!

1988年,陳凱歌與演員謝園

攜《孩子王》出席戛納電影節

下了台,製片人徐楓主動約他會面,為的是説服他執導一部李碧華的小説。彼時陳凱歌已有了出國深造的打算,所以只匆匆看了幾眼便將小説擱置在一旁,直到4年後,才重新拾起。

而這部險些被陳凱歌錯過的電影,便是在1993年幫他在戛納電影節上一雪前恥,一舉拿下最高獎項金棕櫚大獎的《霸王別姬》。

《孩子王》之後,陳凱歌消失了一段時間,他出了國,娶了洪晃,整整2年不問江湖事。

再回頭時,中國影壇已被張藝謀的“紅”,徹底浸染了。

1992年,《大紅燈籠高高掛》在北美上映,不僅被提名了奧斯卡,還以260萬美元的票房創下當時華語電影在北美的最高票房紀錄。

陳凱歌不吭聲,悄麼聲地回了國,攢着勁兒籌備起“假霸王”與“真虞姬”的愛恨情仇,結果沒幾天就在片場遇見了張藝謀探班鞏俐。

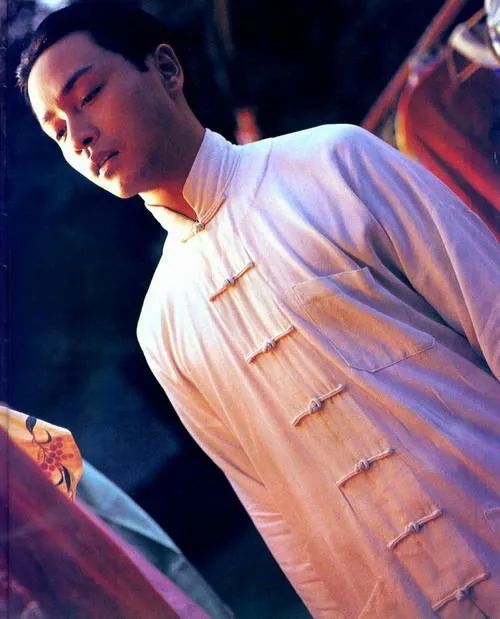

張藝謀、張國榮在《霸王別姬》劇組

當時,陳凱歌找到張國榮,沒帶劇本,光靠一張嘴叭叭説了2個小時,就把香港的 “哥哥”,變成了北京四合院裏的程蝶衣。過程中,陳凱歌主動與張國榮聊起影片中的同性愛情:

“這個電影不好弄,因為它講的故事有些敏感,但好在現在是92年,不是29年了。”

説這話時,陳凱歌剛好40歲,對未來有着諸多期許。有關電影,也無關電影。

多年後,這些期許有的成了真,有的落了空。對於那些實現的理想,他認為“變化是為了不變”,反之他則冷眼旁觀,當然,這都是很久之後的事情了。

陳凱歌與張國榮

時間回到1992年,42歲的張藝謀拍出了《秋菊打官司》,毫不費力地將緋聞女友鞏俐,變成了首位獲得威尼斯電影節最佳女主角獎的華人演員;

《秋菊打官司》(1992)

陳凱歌開始了“不瘋魔,不快活”的梨園生活,抱着不給後世留下任何鉅作的心態,拍出了後輩至今無法翻越的高峯《霸王別姬》。

當時,他們相信輝煌從這一年開始;

後來,他們發現夢想也從這一年支離破碎。

《霸王別姬》(1993)

2001年,陳凱歌做了一個奇怪的夢。在夢裏,張國榮穿着程蝶衣的戲服,用極為標準的戲曲腔調對他説:

“咱們從此別過了。”

這之後2年,張國榮於高樓之上一躍而下。

此後,這個夢讓陳凱歌久久無法釋懷。他隱隱覺得這理應是一種暗示,包含了張國榮的結局,也預言了自己的未來。

《霸王別姬》陳凱歌陪張國榮試妝

《霸王別姬》之後,陳凱歌曾短暫地一葉障目,不知世態。

他離了婚,和倪萍在一起,深陷“高級文人”的身份不可自拔。曾和他一同合作拍攝《風月》的編劇王安憶回憶:

“我從頭至尾都沒有對《風月》發生過貼膚之感。有時候,與陳凱歌為一個問題爭論,爭到激烈處,他會説:這是我的東西!我就噎了一下,説不出話來。”

“現在回想那幾個月,真有些後怕。事情簡直亂成了麻,一不小心就會走上歧路。陷阱也很多,險象環生的樣子。”

《風月》(1996)

類似的事情還發生過很多回,以至於編劇蘆葦自《霸王別姬》之後便再不和陳凱歌合作。

他投奔了張藝謀,緊接着就創作出了中國電影的第二座高峯《活着》。

張藝謀説,年輕時夾着尾巴做人的經歷讓他明白了永遠不要高看自己,所以他無論拍什麼,都帶着質樸的生命力。

當時,觀眾管這個叫“文藝”,是主流,但漸漸地很多東西都不一樣了。

《活着》(1994)

上世紀九十年代後期,電影圈裏發生了兩件大事兒。一是張藝謀和鞏俐分手,説來也巧,這時候陳凱歌和倪萍也分手了;二是陳凱歌的父親去世。

興許是巧合,經歷這些生離死別之後,兩位名導的藝術之路也從此來了個急轉彎。

1997年,張藝謀頂着罵、逆着潮流拍攝了一部商業片《有話好好説》,業內一片唏噓。

《有話好好説》劇組

張藝謀、李保田、姜文

顧不上解釋,他又開始了新一輪創作。為了圓自己一個武俠夢,張藝謀用3年的時間,攛掇出一部《英雄》,剛準備開拍就聽見了李安的《卧虎藏龍》拿了奧斯卡:

“一下就傻了,不想幹了,這時候拍出來也沒人看了,觀眾肯定覺得是跟風,多丟人。”

3年心血眼見付諸東流,已經和張藝謀合作了多部電影的製片人張偉平着急了。他説,珠玉在前,咱得瞅準時機抓緊趕上啊。擔心票房,咱就把張曼玉、梁朝偉、李連杰、陳道明都請來,有了這些大腕還怕沒人看嗎?

如今想來,當年《英雄》的選角思路和《小時代》有一拼,都是流量至上。

聽了張偉平的話,張藝謀妥協了,風風火火地拍了幾個月,一上映就收割了2.5億的票房,佔了當年全國總票房的四分之一。

毫無疑問,張藝謀開啓了中國電影的“大片時代”,可與成功一起到來的還有質疑。

互聯網時代,電影藝術也可被稱為娛樂消遣,可陪伴着第五代導演成長起來的觀眾,仍習慣以嚴肅文學的角度審視一切。

在這一批觀眾看來,張藝謀不深刻了,甚至還有點投機取巧了,接二連三地質問他,怎麼開始為票房不擇手段了呢?

對此,張藝謀沉默,直到多年之後,導演完成了北京奧運會開閉幕式之後才憤憤不平地説:

“問這話的人都是站着説話不腰痛,中國導演為什麼做不到深刻,你不知道原因嗎?誰也別妄想超越時代。”

張藝謀在《英雄》片場

2002年以後,張藝謀因為“商業”與“深刻”的矛盾時刻處於風口浪尖。他一度被評價為第五代導演藝術夢的“叛徒”,也就是在這時,陳凱歌“拯救”了他,拍了《無極》。

作為一部至今網絡評分不超過5.4分的作品,《無極》帶給陳凱歌的影響,或許遠比眾人看到的還要深遠。

電影上映後,某網友將其重新剪輯,以無厘頭的對白和滑稽的片段分接,拼湊出了一部惡搞視頻《一個饅頭引發的血案》。此後,該短片火遍大江南北,下載率甚至遠超《無極》本身。(視頻不便上傳,唯恐收到律師函)

《無極》(2005)

《無極》火了,因為惡搞,這無疑觸碰到了驕傲的陳凱歌的逆鱗。看到短片後他勃然大怒,脱口而出“我覺得人不能無恥到這樣的地步”,並一紙訴狀將視頻製作者告上了法庭。

網絡時代,萬物娛樂,但顯然陳凱歌不願假意逢迎。他開始憤怒,也開始失意。也許就是從那一刻開始,他被萬丈紅塵裹挾,他不再只在意藝術,開始相信世俗的言論有時也能“殺死”一個人。

同樣的際遇,張藝謀在拍攝《長城》時也曾遇到過,只是比起老校友的激烈,他倒顯得異常平靜:

“電影是個名利場,大家將它作為文學去看的時代已經過去了。”

對於張藝謀和陳凱歌來説,成長和老去都是宿命。

那些對着天空高呼“看我的”日子早就過去了,現在輪到現實對他們説“聽我的”。

張藝謀、劉德華在《長城》片場

這些年裏,除了一同客串出演《大宅門》,北京奧運會開閉幕式創意方案競標儀式,是張藝謀和陳凱歌為數不多正面交鋒的時刻。

《大宅門》張藝謀、陳凱歌客串片段

和當年二人首次合作一樣,競選奧運會導演一職時,會面仍發生在春夏時節,北京城裏祥和安穩,只是同一束陽光照耀的人們,已不再年輕。

這是2005年,張藝謀與陳凱歌從“戰友”變為“對手”,那些為中國電影並肩奮戰的日日夜夜一去不復返,彼時距離《黃土地》誕生剛好20年。

陳凱歌、張藝謀拍攝《黃土地》

《滿城盡帶黃金甲》之後,張藝謀息影2年,因為北京奧運高於一切;

陳凱歌拍攝《梅蘭芳》,同為梨園題材,卻未能復刻曾經的輝煌。外界依舊喋喋不休,但他全然接受。

他説“我把想説的都説完了”,“過往”咱們就此別過了。

張國榮《霸王別姬》

幾年前,北影78級同學舉行畢業30年聚會,張藝謀到場,陳凱歌缺席。

這時,陳凱歌忙於《搜索》,備受關注;張藝謀憑藉《金陵十三釵》提名奧斯卡,再次坐回“大師”寶座,算得上風光無兩。

當天,在劇組的陳凱歌於微博之上寫下這樣一段話:

“因為是78班,就寫了七十八個字,送給每一位同學:不用追憶已去的青春,不必感嘆時光的易逝。只須追問:對於當年的單純與天真,誠摯和勇氣,真的後悔了嗎?我們還能不能繼續威猛前行?電影帶給我們的美好是否仍在心中!”

這一年,張藝謀62歲,陳凱歌60歲。

北京電影學院攝影系78班合照

張藝謀第一排右一

回看過去的歲月,有些“巧合”格外有趣。

比如:

在張藝謀為北京奧運會肝腦塗地的那2年,《瘋狂的石頭》上映,甯浩、徐崢、黃渤“鐵三角”成功集結;

此後,《人在囧途》上映時碰見了《山楂樹之戀》;《我不是藥神》石破天驚時,又遇見了《影》。

對此張藝謀表示:這些都是好題材,可惜自己沒遇到。

《影》(2018)

再比如,陳凱歌決心花6年建造一座城,還原盛唐奇觀拍攝《妖貓傳》時,吳京轉行做了導演,執導的《戰狼2》又與《妖貓傳》同年上映。

《妖貓傳》(2017)

長江後浪推前浪,太多的人看到了後浪的崛起,也有太多的人懷念前浪的兇猛。

去年,張藝謀的新片《一秒鐘》上映,好評不少,票房慘淡。

輿論一股腦地將流量都給了新任“謀女郎”,對於電影只問了一句“張藝謀的時代過去了嗎?”

陳凱歌開始嘗試參與綜藝。

媒體整日盯着他,一會兒寫他和誰誰引發了罵戰,一會兒問他如何看待當下演藝圈的浮躁,對此他一笑了之,留下一句條條大路通羅馬,大家都別較真了。

站在21世紀20年代的門口,他們仍在張望1978年的自己,只是他們都不能回頭了。

張藝謀説:

“別懷疑,我們這些前浪一定被拍死在沙灘上。第五代導演摘金奪銀,逢獎必贏的時代早就過去了,不是我們的水平退步了,是他們的眼光變化了。”

陳凱歌説:

“中國電影第五代的這棵大樹,慢慢地會枝葉飄零。”

“很多年以後,會有人問,誰是第五代?第五代究竟是些什麼人?其實我們不過是在少年時見過些社會民間的大疾苦,經歷過一點個人的小磨難,卻仍然熱愛自己的國家、熱愛這個國家的文化,在風雲際會、雲破天開之際,被那一道歷史縫隙中的陽光照亮的一羣小孩子,被朱辛莊的春花秋月浸潤過的一羣頑童,被藝術着迷的一夥痴情人和40年的改革開放一起飛徙的一對不死鳥。”

輝煌,總會過去的。春天,總會到來的。

只是有些人的春天,已經很遠了。

部分參考資料:

1、陳凱歌自傳《少年凱歌》

2、《十三邀》陳凱歌、張藝謀專訪

3、《魯豫有約》陳凱歌專訪

4、華西都市報《陳凱歌:北大落榜生“二輪”進北影》

5、陳凱歌《秦國人**——**記張藝謀》

6、《楊瀾訪談錄》陳凱歌專訪

7、陳凱歌北影40週年聚會講話

8、《可凡傾聽》陳凱歌專訪

9、王安憶《陳凱歌與風月>》

10、張藝謀自傳《張藝謀的作業》

11、黃曉陽《印象中國張藝謀傳》

12、紀錄片《張藝謀的2008》

13、1095電影網 國片志

14、周曉楓《孤獨:張藝謀宿命》

圖片來源:豆瓣電影、《十三邀》、電影截圖、網絡等