從對施展先生的批判談起:淺談複雜經濟學思維_風聞

合川老农民norlanseed-亚琛工业大学车辆工程与运输专业硕士-嘿嘿嘿,戏雕!2021-03-31 12:30

前幾天對施展教授的觀點提出了一些反駁意見,在與風聞的小夥伴們進行了深入的交流後,我仍然意猶未盡。加之今天在觀視頻看了山高縣關於鄉村振興的觀點,就突然想把兩者雜在一起,給大家嘮叨嘮叨,講講我與施展教授這樣的主流專家們在思考問題的方式上有什麼區別。

開始嘮叨之前,我先聲明以下觀點僅我一家之言,大家取其精華去其糟粕。

當我們從經濟角度去認識這個世界並且反推中國的發展時,應該先想清楚以下兩個問題:

1. 中國當下的發展處於怎樣的一個階段?

2. 資本主義模式下經濟發展是被怎樣的基本矛盾所推動的?

1.複雜經濟學思維

我們先説第一點:

在分析國家發展問題時,有一種思考模型是需要忌諱的,即將西方在某個發展階段的數據抽象地提煉成一種規律並予以線性迴歸,從而得出一種看似普世的規律並以之反套中國的發展。

最典型的例子,莫過於陸銘教授的燈光城市模型以及被他視為“城市發展普世規律”的齊夫法則。

為了看出其中的端倪,我認認真真地品味了陸教授的研究方法,發現了不少邏輯上的不足。其中預設“必定存在一條全世界普世可行的城市化規律”就是最大的問題。

為什麼陳平老師説新古典經濟學,或者一些經濟學者研究經濟的方法像是在做神學?

因為在神學的世界中,預設上帝存在是一個最基本的前提。同理,神學式的研究方法論裏,預設一個普世存在的規律那也是必要的。

其實我們仔細想想,神學思維沉澱在西方社會的方方面面,自由民主這種普世價值的推廣就是最經典的具現。

這主要還是一神教對西方主流文化的影響實在是太深,這種思維的烙印即便是到了科學崛起的年代,也很少有人能做到像馬克思那樣用唯物辯證的方法去看待問題。

説回到經濟學問題上,市場經濟學的基礎邏輯裏有着一個非常致命的缺陷,即對於市場某種神奇的均衡功能的迷之篤信。這種篤信雖然達不到像信上帝那般絕對,但仍然像智子一般鎖死了部分經濟學家對於經濟本質的探究。

為何習主席強調大家要用政治經濟學的思維來看待經濟問題?因為政治經濟學選擇的參照系要遠比市場經濟學全面,其辯證性也比之更加完善。

而順着政治經濟學的邏輯衍生下去,經濟學的參照系還能上升到生態層面,這也就是今天我們所追求的生態文明建設的底層邏輯。

那麼看待一個國家,一個文明的發展階段,應該用什麼方法才符合唯物辯證?

首先像陸銘教授這種類神學的方法就不合適了。在這裏我相對認同陳平、温鐵軍二人的思考範式,即將技術&生態、政治、市場的多重作用變量加入其中。

簡單地説,我對文明發展的理解可歸納為如下幾條:

1)技術水平決定文明的動靜分佈

狹義地講,動指的是城市化的產業能力;靜是指鄉村振興帶來的生態效益和文化思想效益。這點我在《城鄉關係的終局思考:動靜兩側》已經具體闡述過,有興趣地可以去看看。

廣義地講,技術水平將決定一個國家的產業如何分佈,產業與生態之間如何平衡。

在這裏舉兩個極端的例子方便大家理解:

a)當人類的技術水平逆天到歸零者那個層面的文明,也許生態效益可以完全由其掌握的技術來產生,這時候搞什麼鄉村振興,搞什麼耕地紅線,搞什麼環保,咱們直接把宇宙撥回原點回檔重來。這有點像《鬼谷八荒》中的第一大門派“風靈月影宗”,當“鐺”的一聲想起時,你閉着眼滾鍵盤也可以暴打整個世界。

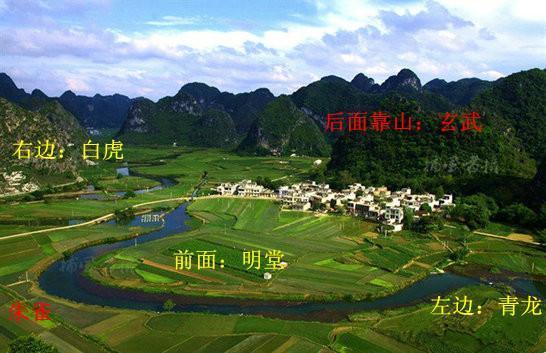

b)當人類的技術水平相對低下,面對生態環境漲落很無力的時候,我們修房子都要看看是不是會被自然神們給端了,這種底層邏輯發展起來,最後就成為了我們熟知的風水術。

技術水平對於文明的發展有着極為深層次的影響。這種影響自然會滲透到城市化的進程中區。簡單地忽略這個底層要素,單在別國的發展歷程中截取一個靜態的片段予以歸納,進而形成一個所謂的普世規律---這種研究方法本身就不夠嚴謹。

所以我才會認為像陸銘教授把東京這樣的大城市的發展路徑抽象化,線性迴歸,然後得出一條適用於中國的城市發展曲線的思路是不夠辯證的。

畢竟,東京都市圈形成的時候,有5G技術革命嗎?有像當今這樣蓬勃發展的人工智能與信息技術環境嗎?

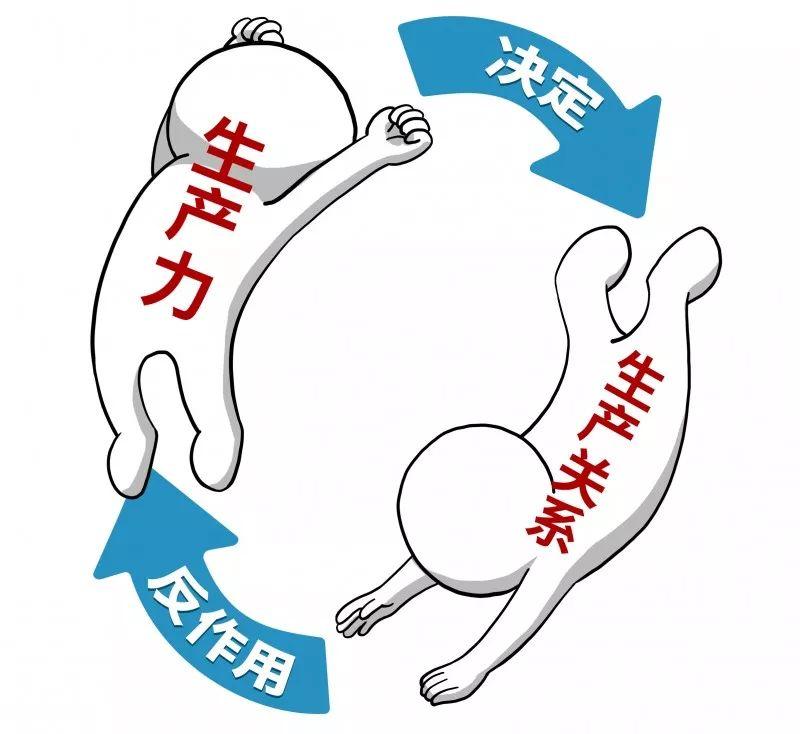

其實技術對於國家發展的影響可以在政治經濟學裏找到一句非常樸實的話,即:生產力決定生產關係。

什麼叫生產關係?在這裏我不單將其理解為資本家與勞動力的關係。在我看來生產關係不僅作用於人,也作用於產業,更作用於環境。即在生態系統與人類社會這兩個超複雜系統的交集處來看待生產力發展對於生產關係的影響。

這其中就包含了三個層次:

1)資本與勞動力的關係

2)產業結構的內在關係

3)人類社會與生態之間的關係

2)地緣幣緣格局決定經濟運轉的目的

我們回到施展教授身上。

對於他所提到的“商業秩序”我已經做出了批判。而施先生的問題在於忽略了經濟運轉過程中地緣格局與幣緣格局對之的影響。

首先我們應該明確:在資本主義這種基本的人類社會現代經濟模式下,政治本身與資本運作高度融合,故而商業行為很難與政治行為分家。或者説任何所謂的商業行為其實背後都有地緣政治與幣緣政治的影子。

相關的例子不勝枚舉,遠的可以説到鴉片戰爭,近的可以説到美國對華為的打壓。對於當今的經濟現象,越是到宏觀層面就越要用政治經濟學的思維去看待。這是因為兩緣格局與資本運轉之間深度影響,不可分割。

在此我必須再強調一點:中國今天所面臨的發展問題,結合其時代背景(國際環境,技術背景)來看是前所未有的一條路,因此能借鑑的經驗並不多,更多的時候需要自己去摸索發展道路。

3)生態是經濟運轉的底層變量

無論是基於地緣的產業資本,還是基於幣緣的金融資本。就目前來看,其運轉對於資源的需求是存在的。即便你處於產業鏈再高的位置,產業鏈底層的資源漲落亦會對你造成實打實的影響。

這點,即便是創造出虛空剩餘的金融衍生品體系也難以倖免。

狹義的生態指的是自然生態,廣義的生態指的是人類社會與自然之間交互作用的超複雜系統。在運用政治經濟學的基礎上,我們把生態學的思維導入經濟學分析,這就更加完整。比如陳平老師的《代謝增長論》就是典型的集合了生態&技術+政治+市場的複合經濟學理論。

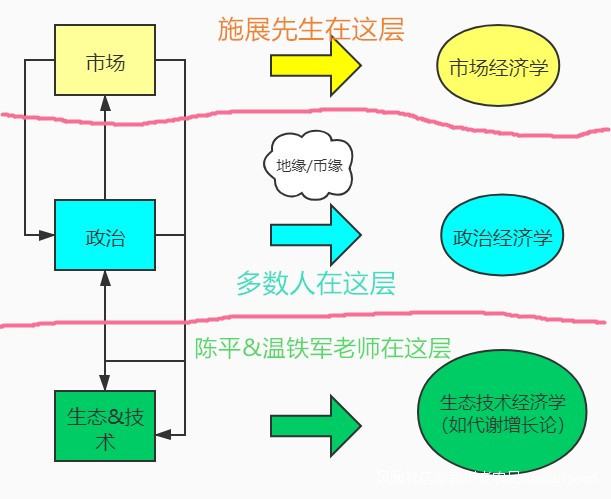

在此我做一個總結:如下圖所示,簡易的複雜經濟模型有着三重結構:市場,政治,生態&技術。

市場對應着市場經濟學理論,政治對應着政治經濟學理論,生態&技術對應着代謝增長論這樣的代入生態&技術波動的經濟學理論。

這三者的辯證統一,才是複雜經濟學該有的樣子。

明確這條思路之後,當我們分析中國當下的發展時,就可以對號入座。

比如我們現在處於怎樣的生態&技術背景下?處於怎樣的地緣/幣緣戰略格局中以及擁有怎樣的市場環境?

先明確三者的基本情況,再對中國未來的經濟發展做出判斷。

而當下我們主流的對待經濟學的思維,卻往往只停留在市場這一層,稍微有點水平的也能想到政治這一層,但要上升到生態&技術,那幾乎是寥寥無幾。

工業黨們與陳温兩位教授的爭論,很大程度上也是基於此。但如果我們把這三層要素放在一起來分析的話,就會發現其實大家不過都是在管中窺豹,各説各話罷了。

因此為了防止學術內卷,作為一個旁觀者,我提出以上觀點,僅供大家參考。

2.資本主義的內生性矛盾

接着説第二點:

看過我文章的人就知道,我向來不單方面地排斥城市化,而是將城鄉關係變化納入一套動態平衡的分析中。故而在我的視角里,並不存在像山高縣所説的那種所謂的城市必然殺死鄉村的現代化規律。

既然不是現代化的規律,那是什麼?

在我看來,這是資本主義經濟模式發展的自身規律。

如何見得?

在觀察資本主義經濟模式演化的過程中,我發現了一個很有趣的現象,那即是隨着生產力的不斷發展,其整體的演化邏輯是排斥勞動力的。

當然,這種排斥的程度受技術水平制約。

比如在工業革命初期,即便有了蒸汽機,英國的工廠仍然需要大量的勞動力去輔助這種機器的使用,於是乎就在短時間內出現技術增密,親和勞動的短暫現象。

這本質上來説是**“人力作為直接生產主體的功能轉變為了操作機器輔助生產的功能”,**而因為機器的複雜性,使得操作機器的人工需求的增加蓋過了人作為生產主體需求的減少,從而造就了工業化對於就業的一種繁盛現象。

然而隨着人類文明進入信息化時代,加上人工智能的崛起,操作機器的需求逐漸被AI給吃下去,於是乎人工的功能又逐漸從**“粗放的操作機器”轉變為“精細化地操作機器“甚至“設計人工智能程序”。**

這樣的過程,其實就是陳平老師所説的產業新陳代謝對於勞動力需求的變化。而****基於當下特有的技術層級,我們可以很清晰地看到增加無法蓋過減少的事實。

於是乎有人就會疑惑了,為什麼同樣是產業新陳代謝,在工業革命初期可以增加就業,到了今天就反而拉跨了呢?

在這裏就請大家回想我在第一節裏提到的方法論,即技術變量對於經濟發展的影響作用。在經濟學研究中我們很少將技術作為一個主變量引入模型,這就使得我們經常把經濟理解為一個線性的發展過程。

陳平老師提出的技術小波,本質上就是將技術這個節律波動放入經濟學模型中,研究其對於經濟演化的影響。

而循着這個思路,我所看到的現實是,當下的技術層級背景下,產業升級過程對於就業的淘汰效應是極高的,這背後可能是一個指數增長的關係。

同理,產業升級帶來的就業增加效應也存在類似的關係,在這裏我將其簡化為下面這個傻瓜公式,其中H指的是技術層級對於產業升級去人工率的加權指數,M是技術層級對於產業升級吸納新就業人口的加權指數、

技術層級~產業升級去人工率

技術層級變化~H&M

產業升級去就業~H*就業人口

產業升級新增就業~M*人口基數

產業升級對社會的穩定係數:N=((1-H)x 就業人口+M*人口基數)/人口基數

顧名思義,當受技術層級制約的新增就業人口數量與淘汰剩下的老就業人口數量的總和與總人口基數之間的比值(即N)越趨近於1,就説明這個產業升級越是良性;而當這個數字越趨近於0,則説明產業升級帶來的社會失業動盪很大,因此呈現出惡性。

在這裏我只是簡單地闡述出一條數學關係,現實中影響H與M的因素可能不止技術這一條。至於這個指數具體是多少,那是經濟學家的事情,我就是一個打醬油的老農民,能力也僅侷限在提供思路這一塊。

在技術層級制約的前提下,產業升級會對就業人口會造成一組節律波動。這種波動於工業革命初期是向上的,於進入信息技術革命時代之後是向下的。

於是乎我們在西方發達國家的人口演化上看到了一個非常有趣的現象,即在長週期的觀察區間來看:

社會越發達,人口越凋敝。

如何理解這種現象?在這裏需要導入生態學的思維來看待這個問題。

**如果我們把社會經濟系統看作一個複雜的生命體。**那麼,當這個系統中的產業對於就業的容納在不斷減小時,為了平衡大量失業可能帶來的“產能過剩”,社會經濟系統則會通過減少人口容量的方式來避免這種情況發生。

這也是為何西方社會會出現少子化,甚至人口負增長。在當下的技術層級制約下,一個國家越是往產業鏈的高端遊弋,就越會出現這種人口減少的情況。在這裏,我們可以把這種現象理解為資本主義經濟模式下,社會經濟系統的一種自我平衡。

這是基於其自身底層邏輯的一種演化趨勢。

然而這種演化卻遇到了一個極為致命的難題,這也是我認為資本主義制度具備先天邏輯缺陷的關鍵點,那即是:**經濟的發展不僅依賴於生產力的發展,也同時依賴於消費力的兜底。**用我的耍耍模型的觀點來看,即投資+就業+消費形成一個產業資本運動的閉環。

這種缺陷的具體體現為:

在特定技術&生態條件的制約下,產業升級帶來生產力提升,同時技術增密排斥勞動,使得大量低端勞動力失業。為了適應產業升級,社會這個大生態系統會自發地降低人口來緩解產業新陳代謝帶來的矛盾。

但是當這個生態演化過程完成後,本國的人口下降就導致消費力的不足。這時候,一邊是不斷提升的生產力,一邊是不斷凋敝的消費力。

於是我們看到,在地緣時代,資本主義國家解決這種問題的方式就是不斷對外擴張打仗,搶奪有效市場。

而在幣緣時代,通過佔據金融的制高點,強行將自身的產能分配到全世界,然後再以極地的成本對全世界進行物質收割。

生產力與消費力的此消彼長是導致資本主義體制動盪的核心原因。而為了應對這種消費力的危機,存在科幻與現實兩種手段。

科幻的手段就是通過技術爆炸來徹底解決消費端的問題,這可以是人類基因的批量生產,可以是未知產業對於就業的無限吸納,也可以是殖民外星創造出的無盡市場。

科幻手段的底層邏輯是打破技術&生態的底層制約。當然這種想法還是比較賽博朋克,在短時間內很難實現。

而回到現實,我們見到的手段更多是基於時間與空間層面的消費爭奪。

對外是外部市場的擴張,特別是當本國消費力嚴重不足時,消費大量轉移到外部市場,形成所謂的**消費轉移;**對內則必須盡一切可能地發掘內需空間,於是乎宏觀層面的投資拉動,微觀層面的超前消費就應運而生。

這種現象,放在馬克思眼裏就是產能過剩,只不過在當下的經濟結構面前,這種過剩是多重的。

可以説,多重產業的多重過剩是生產力與消費力此消彼長變化的結果。

而沿着資本主義的經濟邏輯演化,我的確看不到比賽博朋克更好的辦法。對此我始終是有些悲觀的,這種悲觀源於無法確定能為人類未來創造出剋制這種內生性經濟矛盾的可能性的技術爆炸何時能到來。

其實當我們回國頭來看看我國當下最核心的三個戰略規劃:都市圈構建,鄉村振興,一帶一路,我們就會發現這其中有很明顯的,與這種矛盾鬥爭的痕跡。

都市圈的建設是為了整合城市發展,使其城市間形成產業命運共同體,以促成內循環。

鄉村振興是為了應對糧食安全,經濟波動,以及維護生態效益,所以叫做應對國際挑戰的壓艙石。

一帶一路則是為國內產業擴展海外市場,避免人口下降帶來的消費力不足對本國經濟造成衝擊。

在我看來,中國特色的社會主義發展必須想法去避開資本主義經濟制度的這個邏輯死結,這樣的難題沒有現成的答案可抄,這是一條人類迄今為止誰也沒有踏上的未知道路。

結語:

複雜經濟學思維+洞悉資本主義模式下的底層邏輯缺陷,這是我分析經濟問題的方法,並不專業,但是用起來也算是順手。

這也是陳平與温鐵軍兩位老師,還有我在風聞的懂友,從事生態學研究的推兄給我最大的啓示。從山高縣那裏學到的則是一眼看清死線的底層邏輯的運用。

當我回看還選擇性停留在市場經濟這一層的施展先生與其口中的“商業秩序”論時,我感慨他的天真。

畢竟在真實的世界裏,恰恰是由資本主義內生性矛盾(生產力與消費力的此消彼長)拉動地緣+幣緣秩序,而在地緣與幣緣秩序相對穩定的空間範圍內,再演化出所謂的商業秩序。

商業秩序只是絢爛世界的表象,動態演化的靜態截面。施先生把這樣一個截面拿出來堂而皇之地教育、啓蒙中國同胞,這確實有點太不實在了。

説回到山高縣這邊,我跟他看法略有不同。在明確了上述底層邏輯之後再來看城鄉的人口變化,就不難發現農村的人口凋敝是資本主義經濟模式下,為了解決城市發展、產業升級帶來的消費力下降而產生的虹吸。

畢竟城市人口的消費能力遠在農村人口之上,當生產力發展導致嚴重的產能過剩時,這些低消費能力的人口向高消費能力人口的轉變過程,就成為了資本主義模式下的一種自然現象。

但這種現象,這種規律,只是在資本主義經濟模式的框架下,卻遠達不到人類文明發展的普遍規律高度,更別説到達“道”的高度。

因為道是辯證的,道是邏輯自洽的,道是生生不息的。

而一個在夸父追日般不斷饕餮中躁動的資本主義規律裏,我們看不到這樣的生命力,也摸不到屬於人類文明的生門。

最後,中華民族王道天下之情懷,必須再重振,戲雕!