打臉無數的美國世紀疫情全景圖(上)_風聞

guan_15657700882217-2021-03-31 04:20

坐時光機其實挺好玩的。

在12年前的2009年,H1N1在美國爆發時,美國人民人人搶購N95口罩、消毒洗手液,有個咳嗽就立刻湧去醫院看病檢測,生怕自己暴斃。

到了2020年,善忘的美國人們就被美國無良政客和媒體洗腦洗成井底之蛙了:戴口罩等於限制人權、危害民主,檢測等於侵犯隱私。白領、大學生也一樣被洗,

這種隨需而變 On-Demand的全球洗腦的功力,是相當值得認真學習的。

2009年的時候,拜登還是副總統,總統是奧巴馬,他表示H1N1值得關注,但不足以拉響警報,然後轉身去打高爾夫球了。

然後,他們兩位靜靜地啥也沒幹,坐看H1N1 演變為全球疫情,蔓延到214個國家和地區,導致近20萬人死亡。美國CDC複核,其中美國發生6000萬例感染,1.2萬例死亡。

事後有人把這次疫情稱為“美國流感”。這種説法後來銷聲匿跡了。因為美國拳頭大。

本來,傳染病是個公共衞生問題,病毒溯源是個科學問題,都不應該也不能被政治干擾。但是並非人人都會實事求是。

2020年多個政客、媒體的的種種上躥下跳就不贅述了,單單這個月,BBC在李顯龍專訪炒作疫苗政治化,華爾街日報看到WHO新冠溯源調查結果不合己意就炒作調查不客觀,各種謠言和錯誤信息數不勝數……對亞裔人士的仇恨攻擊在美國更是磬竹難書。

如果我們再坐時光機回到40年前的一次全球大疫情時發生的時候,其實也會發現存在同樣的問題:伴隨着疫情的謊言、無知和偏見隨處可見,真相被利用,科學被政治化……導致傳染病完全不是一個純醫學問題,病毒溯源也不再是一個純科學問題。

歡迎來到複雜的現實世界。

那一次全球大疫情,就是40年前在美國爆發的艾滋病。當時多個國家、甚至中美洲、南美洲的一些國家領導人,把艾滋病稱為“美國性病”。一位日本專家甚至對美國人説:這種“美國瘟疫”是美國的恥辱,我們日本沒有這種病,因為我們沒有同性戀。後來,“美國性病”、“美國瘟疫”這些説法都不了了之。因為,美國的拳頭大啊。

即使到今天,在艾滋病疫情爆發的40年後的今天,即使有了數十年的研究,已經有了多種治療手段,致死率已經大幅降低,但是艾滋病的死亡數字依然很巨大。根據WHO的數據,在2015年一個年度內,全球因艾滋病及其併發症而去世的總人數是110萬。

作為對比,根據美國霍普金斯大學的數據,新冠疫情爆發的第一年,截至2021年1月16日,全球新冠死亡人數大約是200萬。

起源

當年的情況,在1970年代的早期,最早發現有點異常是紐約的醫生。他們發現一些年輕的看上去挺健康的男性會突然快速死亡。查來查去也沒什麼頭緒。就是這些死者都有一個特徵:他們都是同性戀。

根據一名親歷者回憶,70年代的紐約,是挺墮落挺放蕩的,完全開放無限制無節制的羣體性活動是可以的,那是個濫交的年代。在同性戀圈子裏瀰漫着一種氛圍:如果一週裏面,你出去廝混了2個晚上,你會非常有挫折感!因為這意味着這7天裏面你有5天沒有出去搞!是可忍也,孰不可忍也!絕對不能容忍這樣浪費生命的情況發生!

今天,你到美國,在美國的一些大城市的近郊或者大城市的副中心的商業區,還能發現有澡堂這一有點特別的事物存在。我見過有一家,就是70年代的建築,當地還沒有經過大規模城市更新,所以留了下來。我當時就好奇了,美國當年家家户户也有洗浴設施啊,並不像中國北方某些城市一樣將澡堂作為公共的生活基礎設施,為什麼會有澡堂呢?同行的美國朋友朝我一眨眼,一邊偷笑一邊説:Well you know你懂的……性產業的一部分啦……

那時感染人數也不多,侷限在同性戀圈子裏,大概感染人數每年翻一番這個樣子。好像也沒什麼傳染性。

所以,對病因的追查毫無線索。

到了1976年,這種疾病傳播到了西海岸的舊金山。在舊金山市首次發現這樣的病人。所有人也都還不知道發生了什麼事。

當時,大家對這樣的情況的認知是,如果你是同性戀,到了某個時候,你身上可能會長一些紅疹和紫斑,那是卡波西肉瘤(Kaposi Sarcoma)。這是一種比較少見的皮膚癌,但是在男同性戀中比較常見,也被稱為“同志癌”。無論身上有卡波西肉瘤還是沒有,同性戀都有可能很快去世。這樣的情況反過來促使大家抓緊及時行樂。

在這樣的大環境下,一位帥哥登場了。

當時有一位英俊的小夥子,叫Gaëtan Dugas(蓋坦 杜加斯)。他1953年2月出生在加拿大的魁北克。魁北克作為加拿大的法語區,有大量法裔生活於此,口音、生活習慣依然保留着法國風格,杜加斯就是這樣的一員。他中學畢業後就去受訓做理髮師。

1974年的時候,加拿大航空開始招聘男空乘。航空那時還是新興行業,杜加斯自然嚮往無比。於是他抓緊機會,成功當上了加拿大的空乘,這時候他剛21歲。他並沒有掩蓋他的同性戀身份,工作時常常和女同事分享化妝心得,甚至經常和她們進行小小的競賽:看誰可以最先把飛機上最帥的男乘客勾搭上。

年輕英俊的外型、聽起來優雅的法國口音、緊身的空少制服、無限制無節制的性活動……杜加斯的魅力迅速征服了整個同性戀圈子。他還搬到紐約居住,更方便他出去玩。到了70年代末,距離他開始當空乘還不到6年,他的名聲已經傳遍了千里。在美國各大的城市中的同性戀圈子裏,無論是在機組休息室,還是在市區的澡堂,從紐約到洛杉磯,大家紛紛談論着他,他就是傳説。

1980年,在紐約的杜加斯身上開始長紅疹和紫斑。去醫院一查,是卡波西肉瘤。杜加斯也認了,腫瘤就腫瘤吧,反正這在同性戀中都是常見的,一切照舊,該吃吃,該玩玩,該那個就那個……唯一的變化就是每隔一段時間就去醫院做做化療。這個時候,他27歲。

1980年這年,33歲的Michael Gottlieb(下面我們叫他戈醫生吧)剛剛完成所有醫學院的訓練,來到加州大學洛杉磯分校(UCLA)醫學院當助理教授。

聖誕節前,戈醫生在蒐集免疫學教學用的病例資料,發現了當時在醫院內的一位肺炎病人比較怪異。這位病人是一位年輕的同性戀患者,反覆高燒,其實是患了艾滋病,當時被診斷為卡氏肺囊蟲肺炎。這種肺炎是比上面我們所説的卡波西肉瘤更罕見的疾病。而且怎麼治療都無效。

面對如此棘手的病例,戈醫生找了不少同行諮詢。結果不問還好,一問就發現這種罕見的卡氏肺囊蟲肺炎當時在洛杉磯竟然還有4例。這不科學啊,不應該有這麼多,而且這些人都是同性戀。

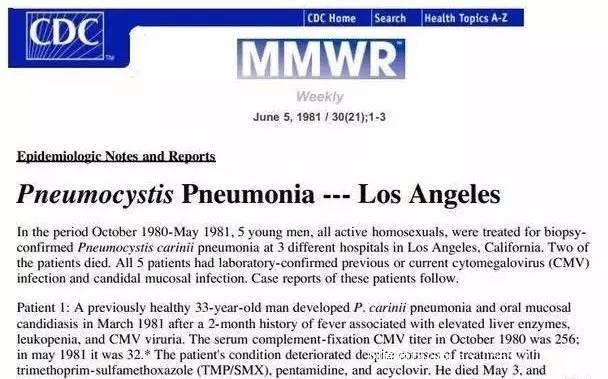

戈醫生跟蹤治療了他們好幾個月,從冬天到春天,依然束手無策,其中一些病人甚至很快死去。於是戈醫生把這種疾病的特徵和分析整理好,寫了一篇論文,寄給了北美四大頂級醫學期刊之一的《新英格蘭醫學期刊The New England Journal of Medicine》。對,就是這次新冠疫情中中國科學家爭相投稿的期刊。當時,該期刊完全看不上戈醫生的報告,傲慢地據了。於是戈醫生把文章發給了美國CDC疾控中心的每週一期的期刊《Morbidity and Mortality Weekly Report發病率與病死率週報》上。這個時候是1981年6月5日,離戈醫生接診那個病人已經過去8個月了。他們發現的病人也增加到26個了,而且傳染人數還在不斷增加。

疾控中心CDC於6月5日刊登了這份洛杉磯的同性戀的神秘的病例分析報告。

有資料説這是最早的關於艾滋病疫情的文字資料。這是錯的。

在一個月前的5月初,紐約的同性戀小報《紐約本地人》就發佈消息,説有神秘疾病在紐約出現,患者都是同性戀,大家要小心。這才是關於艾滋病的最早的文字記錄。《紐約本地人》這份小報在之後的艾滋疫情中大放光彩,我們稍後再談。

紐約市衞生部立刻跳起來闢謠,説是謠言。疾控中心CDC也配合紐約市衞生部,在5月18日發了一則“闢謠“公告。在公告裏CDC是這麼説的:上週在紐約有傳言,説紐約同性戀社羣正在流行一種怪病。這是謠言。紐約市衞生部的菲利普醫生認為每年有那麼12到24個這樣的病是很正常的,沒事沒事。

紐約市衞生部是翫忽職守,忙於掩蓋疫情。而疾控中心是輕信加官官相護。

美國CDC接到戈醫生的報告,對洛杉磯發生了什麼毫無頭緒,並且完全沒意識到紐約和洛杉磯的同性戀的兩項怪異病情是有關聯的。於是就派了一位醫生William Darrow來進行研究:為什麼洛杉磯的這幾位年輕同性戀男性會患上這種罕見疾病而死。

Darrow醫生飛到洛杉磯對這些患者進行調查。在問到性生活歷史時,大家一開始都是拒絕的。這是我個人隱私,不説不説就不説,打死你我也不説。

再問一下,有3位患者提及他們和一位法裔空少搞過,其它人的名字Jack啊Jim啊Peter啊什麼或許已經忘記,但是這位法裔空少的名字他們都沒忘記:Gaëtan Dugas 杜加斯。

再三問一下,有8位患者都確認他們和杜加斯搞過。

Darrow醫生再問,你們幾位能否把你們搞過的列個名單出來?大家遮遮掩掩就是不願説,有的就託辭記不住了記不住了。

Darrow醫生回去後,聯繫上杜加斯,請求他前來位於亞特蘭大的CDC總部,看能不能為疾病的研究提供一些幫助。

杜加斯和其它人不同,他非常合作。他很快飛到了CDC總部。首先捐了半升血,供Darrow醫生做各種實驗。然後也非常願意提供所有信息,而且他記憶力也特別好。他告訴Darrow醫生,在過去3年(1978~1981),他大約有過750個性伴侶。不過呢,這750人的聯繫方式他自己也沒有完整的。他還推測,可能其中有些人和他一樣都得病了。於是,他從他的通訊錄裏找出了72人,他把這份72人的名單交給了Darrow醫生。Darrow醫生根據這個名單一查,果然又發現了不少同樣的患者。

Darrow醫生迅速把這些病例歸檔,杜加斯是病例第57號。

之後,Darrow醫生和杜加斯展開合作繼續研究。

杜加斯在3年裏有過750個性伴侶這件事,是不是很誇張呢?有親歷者事後回顧,説數字看上去很多,實際上,在那個年代,只是比當時普通同性戀稍多一點而已,並非很突出。

1981年就這樣過去了。同性戀癌的研究並沒有什麼進展,是什麼引發了疾病不清楚,怎麼傳播的也不清楚,怎麼治療也不清楚,疾病溯源更毫無頭緒。

當時還有一件小事,一位和杜加斯同齡的同性戀:蘭迪•希爾茨(Randy Shilts)進入了舊金山的一份主流媒體《舊金山紀事報San Francisco Chronicle》當記者。希爾茲1951年出生,比杜加斯大兩年。大學時就已經出櫃了。1975年大學畢業時成績很好,但是畢業後因為同性戀身份所以在媒體行業找不到工作。他搬到了同性戀聚居的舊金山,也只能為同性戀小雜誌寫寫文章,這段時間他抽空寫了一本書:舊金山的一位同性戀政客的傳記。憑藉他的努力,終於在1981年拿到舊金山紀事報的全職Offer,這也是美國主流媒體大報社首次讓一名公開同性戀擔任記者一職。他野心勃勃,要在這一行幹出大事來。他入職時角色是國內新聞記者。但是他發現艾滋病疫情似乎是個需要關注的問題,於是他和領導商量,成功讓自己全力報道艾滋病疫情,而不用跑其它新聞。

1982當時,在科學、醫學領域,對這種疾病有各式各樣的説法。美國疾控中心CDC和癌症研究所認為共有的症狀是患者的免疫系統崩潰了。美國FDA還不相信有這樣的疾病存在,認為是疾控中心CDC是撈取資本準備竊取FDA的管轄權而在誇誇其談。

大部分美國人,包括很多研究人員、專家,都更願意相信一些簡單而直接的理論。那個時候,研究機構裏,主流的猜測是同性戀中普遍使用的催情劑或精液引起的,分為催情劑派和精液派。

美國國家癌症研究所的科學家們於是就設計各種方案,給老鼠注射催情劑和精液,試圖找出催情劑或精液導致免疫系統崩潰的證據。

還記得本屆拜登政府的國家情報女總監嗎?Avril Haines(艾薇兒·海恩斯),她92年到98年在巴爾的摩經營情色書店。書店單靠賣書是賺不了錢的。情色書店常常都會賣些配套產品,例如催情劑。所以80年代的時候,國家癌症研究所的科學家們就常常打發他們的實習生到情色書店買入各種品牌的催情劑來做實驗。

紐約時報就比較吹捧精液派,認為是患者體內存在多人的過量的精子,從而使得人體的免疫系統受到抑制……

研究機構裏不是沒有聰明人,有的人提出也許是某種致病因子例如某種病毒導致。只是這些想法被認為是異想天開,不符合主流看法,於是不被接受,寫了論文也沒地方發表,得到的迴音都是拒信。

Darrow醫生和杜加斯的合作研究也進展有限。當時在CDC有12位醫生參與研究。杜加斯的症狀是皮膚癌。這12位醫生對皮膚癌研究來研究去,實在沒發現皮膚癌和免疫抑制有什麼關聯……

由於科學上尚沒有結論,於是在美國各種傳言蜂擁而出。

有些同性戀發現他們的玩伴當中,有些一兩年前還一起玩過的,現在很多人都死掉了。

有人猜是美國政府在進行秘密部署,對他們同性戀羣體進行集體滅絕。

有人猜是有人在酒吧、俱樂部的酒水、食物、空氣中投毒……或者是那些空氣淨化器、空調等等會噴東西的裝置有什麼致命物質感染了他們……

患者的種類也開始多了起來。有些不是同性戀而是吸毒者,患病了。然後是一些接受過輸血的血友病患者也患病了。再然後,普通異性戀也開始患病了。在美國的海地黑人出現羣體感染。

最神奇的是,紐約的嬰兒也中招了。紐約的布朗克斯區,有位醫生收治的患病嬰兒竟然達到了11個。他就病情做了分析,把報告發給了最權威的學術期刊《新英格蘭醫學雜誌》。雜誌審稿審了6個月,拒了。審稿人打死也不相信這些嬰兒所患的病是那種“只有同性戀才會得”的艾滋病。

CDC倒是相信這位醫生的分析,但是不敢公開支持。因為只要CDC的説法有那麼一點點破綻,其它政府衞生機構就會跳出來攻擊CDC。因為包括CDC在內的這些政府衞生機構的戒備心非常重,生怕其它機構借莫須有的疾病之名來分他們的科研經費和竊取自己的管轄權,所以日常就是張牙舞爪、渾身長刺,護着自己碗裏的,盯着別人盤子裏的。

美國CDC開始覺得,這種“同性戀癌”可能會出大問題,應該單獨立項加速研究。於是向上頭申請經費,得到回覆:沒錢。

為什麼呀?因為當時是總統里根在執政。

里根在幹嘛?里根正在”讓美國再次強大Make America Great Again”,在搞“星球大戰”計劃,在減税以討好上層富人階級。星球大戰計劃要花錢,還要減税,政府手裏就沒什麼錢了。所以,那些在里根眼裏不重要的、不會讓美國再次“強大”的事項,統統都沒預算。艾滋病研究就是這種不重要的事項之一。而且,里根政府還打算砍掉國家衞生研究院和CDC疾控中心的1000個正在進行的疾病研究項目,並減少流行病情報學服務部門的人手。

因此,白宮是一直對艾滋病疫情的爆發熟視無睹,裝作看不見,雖然沒直接否認,但是絕口不提,裝作疫情不存在一樣,被問到了就裝聾作啞。這是邊緣人羣的陰暗事情,不要拿幾粒老鼠屎來污衊我大美國!我美國沒有這樣的事情,不存在這樣的疫情!一切都很正常,一切都在控制中!都是捕風捉影的假消息Fake News!

嘖嘖,看看這手法,是不是和川普很像?要是這兩人見面了,會不會相擁而泣:你懂我……

於是,美國人有種説法,説里根總統在歷史上有一件事會被人記住:他放任艾滋病在美國蔓延而無所作為,當需要採取果斷行動時,里根將政治放在美國人民的健康之上。

説到經費,1982年的時候,里根政府給衞生機構的經費有多少呢?國立衞生研究院NIH當年的預算是40億美元。NIH下面的癌症研究院拿走了40億裏面的10億美元。公共衞生部下屬的疾控中心CDC,2億美元。那NIH當年給艾滋病研究的撥款有多少呢?零。後來實在不好意思,經過一系列聽證會,改為給100萬美元。而當時對某項疾病進行研究,常規是有1億美元的年度預算。同時,上層還指望科學家們如果想繼續這方面的研究,可以自己挪用其它項目的經費和人力物力來研究這項疾病,如果想直接申請經費,沒門。

錢不但少,而且還拿不到。這些經費實際等了一年都沒發到一線。導致一線的研究人員也是沒米下鍋,沒資金做研發。

上面我們提過,加州大學洛杉磯分校(UCLA)的30歲出頭的年輕助理教授戈醫生備受忽視,大期刊把他的研究論文都拒了。加州大學的另一家分校舊金山分校(UCSF)有位44歲的大叔, Jay Levy列維,助理教授,混得更慘,不但自己窮得響叮噹,還申請不到研究經費。學校已經通知他,要是再申報課題不成功,拿不到政府科研經費,就趕緊滾蛋。他設立了一個研究中心,他是中心負責人,聽上去挺高大上的,實際就他一個人,還有一個兼職技術員和一個兼職秘書。平時連給兩位下屬發工資的錢都沒有,只好時不時去找他的一位有錢朋友幫忙捐點錢來渡過難關。他的研究領域是腫瘤,包括卡波西肉瘤。然後,他發現,如果要繼續深入下去並研究艾滋病,他得買一個1500美元的過濾設備,這下更是死活找不到錢。最後他非常曲折地走後門託關係,才拿到了批條,但還得等6個月才能真正拿到錢。

研究的進度就是或這樣或那樣被大幅拖慢的。

艾滋病的感染人數也越來越多。

到了9月份,疾控中心CDC正式把這種疾病命名為AIDS艾滋病,並確認可以人傳人。

同時,疾控中心CDC發現,血庫可能會出大問題。有些接受輸血的普通病人患了艾滋病。需要經常輸血的血友病人忽然成為感染艾滋病的高危人羣,有5名血友病人在接受輸血後患上艾滋病。

CDC嘗試走訪可疑的獻血者,看看他們是否艾滋病患者。血庫官員拒絕,説是獻血者隱私受法律保護。

CDC施壓,説想確認一下這些人的健康狀況,否則出了事你們要賠償。美國最大的血庫紐約血液中心的官員説會跟進但不允許疾控中心接觸,後來回覆説所有的獻血者都很健康,什麼問題都沒有。

CDC深感血庫很可能有問題,萬一問題規模太大了,那是影響全美國的事情。於是想推動政策改動,限制高危人羣獻血。血庫官員不幹了,認為你CDC就想誇大其辭,獲得公眾關注,好拿到更多政府經費。血庫的上級監管部門美國FDA也對CDC虎視眈眈,認為CDC在嘗試奪走FDA對血庫的監管權和血液政策的主管職責,覺得這是明目張膽搶班奪權啊,必須嚴防死守。因此,FDA上電視説沒有證據表明輸血會傳染艾滋病,暗示CDC的説法只是一面之詞,不可採信。

秋天的時候,華盛頓的國家衞生部官員發表了一番套話空話。部長級官員布蘭特醫生指示美國公共衞生服務機構“加緊行動”,“強化研究”,“加快技術評估”,呼籲國家癌症研究所”儘快行動”……但是,一涉及到關鍵點,他就開始掩蓋問題了:我國的血液供應不存在問題,沒有證據説明患者使用的血液製品和艾滋病之間有聯繫……

美國的官員是這樣子,那些獨立的私營的無政府背景的美國媒體就開始鼓吹正能量了。我們知道CDC有12名研究人員撲在艾滋病項目上。《Newsweek新聞週刊》就説他們是一個75人的大型工作組,正在加班加點努力工作。《Time時代雜誌》更離譜,説這個團隊有120人……至於大本營就在紐約的全國第一大報《紐約時報》,他們對這個在紐約本地肆虐並蔓延到全美的大型傳染病,基本不予理睬,整個1982年只有寥寥3篇豆腐塊,都放在不起眼的版面的邊邊角角。

都是做做樣子,艾滋病疫情到底發展到什麼程度了,要如何應對,他們並不關心。

這個年代,作為媒體,對艾滋病報道最充分的,不是紐約時報這種大報,他們高貴,他們壓下消息不發,也不是紐約郵報,他們是八卦小報,也不是舊金山紀事報,雖然那裏有年輕的同性戀記者希爾茨在全職報道艾滋病,而是紐約的《New York Native紐約本地人》。該報紙是雙週出版的同性戀小報。紐約是全美同性戀人口最多的城市,艾滋病在紐約同性戀羣體中首先爆發,直接導致他們這個羣體的報紙成為最早最直接最深入的見證者。

《New York Native紐約本地人》也是歷史上第一次刊登艾滋病疫情的媒體,比疾控中心CDC發佈戈醫生的報告還要早兩週。並且,他們在報道上既包括艾滋病疫情的醫學解釋,也包括政治影響,也包括同性戀社羣的討論。我認為後來讓舊金山記者希爾茨聲譽鵲起的疫情全景式描寫方法其實是源自《New York Native紐約本地人》本身覆蓋面廣闊、豐富多彩的報道。

當時,同性戀社羣內開始分化,開始在《New York Native紐約本地人》上進行論戰。

一派主張節制性行為,關閉澡堂。當時紐約有位知名的同性戀醫生Daniel C.William威廉醫生。他也是全美最早公開出櫃的醫生之一。他平時就經常為同性戀患者行醫,治各種性病什麼的,也收治了不少同性戀艾滋病病人,但是用了各種方法都沒有治好。他很早就認識到艾滋病是可以通過性行為傳播的。所以他在《New York Native紐約本地人》上發文章,呼籲大家在澡堂裏少搞一點,降低感染風險,並且要求澡堂張貼警告海報,普及艾滋病和濫交的關係。另外,有一位搖滾歌手Michael Callen卡倫和Richard Berkowitz也發表文章《We Know Who We Are我們知道我們是誰》,文章標題引用莎士比亞的名言:“我們知道我們是誰“,莎士比亞的後半句是:”但是我們不知道我們將會如何“。副標題:和濫交宣戰。作者自述説自己已患艾滋病,平時經常去性愛夜場和澡堂玩,曾感染過多種多樣的性病和寄生蟲病。他認為自己也是通過同樣的途徑染上艾滋病的,因此呼籲關閉澡堂。

他們這一派是極少數。

他們的呼籲引起了另一派的瘋狂攻擊。他們認為節制派是同性戀裏的叛徒,是在製造恐慌、散佈恐懼,必須開除出去。有位知名的舞蹈評論家Charles Jurrist 查爾斯就反戈一擊,發表了《In Defense of Promiscuity為濫交辯護》文章,説同性戀因車禍死亡的數字比因艾滋病死亡的數字高多了,以避免艾滋病之名禁止性自由是不人道的。

在艾滋病疫情更嚴重更廣為人知的1987年,有美國大學教授發表文章《如何在(艾滋)大疫情中進行濫交》。在離今天更近的2008年,福布斯雜誌一位女編輯,發表文章《為濫交辯護》。她擁有哥倫比亞大學國際關係學碩士學位。

把他們視為“進步的左派人士”或許能更好理解一點。

回到1982年,當時這派瘋狂反擊的核心理念是:性是美好的自由的,澡堂是性解放運動的標誌,是同性戀長期奮鬥得來的勝利果實,讓澡堂繼續開放就是“政治正確”,張貼海報暗示性交有風險是錯誤的路線。

左派同性戀雜誌《Body Positive》更進一步指責威廉醫生的“少搞一點”言論是在宣揚保守落後的一夫一妻制,與進步思想不一致。

威廉醫生對這樣的指責感到震驚,但是也表示理解,因為他知道人類有一種偏見,就是當面對無可避免的悲劇時,首先會作出的反應是否認它,並且否定那個把壞消息告訴自己的信息來源。誰告訴他們壞消息的,他們就恨誰。所以,當一個老闆是普通老闆的時候,絕對沒人願意告訴老闆壞消息,當一個皇帝是普通皇帝的時候,絕對沒人願意告訴皇帝壞消息或者告訴他他沒穿衣服。

還有的派別是閉嘴派,他們認為討論艾滋病、關閉浴場等等,都會吸引公眾注意力,給同性戀羣體造成負面影響,所以應該立刻閉嘴,什麼都不討論,裝出一無所知的無辜樣子,讓風暴靜靜地過去後就會一切都好起來。

澡堂老闆聞風而動,趕緊開始給各種艾滋病組織捐錢,並遊説説自己和艾滋病組織都是一夥的,警告海報意義不大就不用張貼了。

其它商人也不會放過賺錢的機會。各種保健品如雨後春筍般冒了出來,紛紛宣傳自己含有多種天然維生素和礦物質,能夠提高免疫力,能大幅提高性活力和性能力。吃了就去澡堂玩,快樂和安全兩不誤。這些保健品在同性戀社區都迅速熱賣……

1982年也恰好是紐約州州長競選年。民主黨推出的候選人叫馬里奧科莫(Mario Cuomo)。對,他就是今天的紐約州州長、和弟弟在電視上演戲爭論“誰是媽媽最喜歡的兒子”、現在人設崩塌被指隱瞞新冠疫情、面臨六位女士性侵指控的安德魯科莫(Andrew Cuomo)的爸爸。

當時紐約和舊金山是美國兩大同性戀聚居地。舊金山的選民有25%是同性戀。紐約的同性戀人數雖然更多,但人口占比要低得多。馬里奧科莫的競選對手恰好是長期單身。馬里奧科莫抓住這一點,在競選海報裏指控對方是同性戀,並明目張膽地在海報上寫着:“投票給科莫,不要投票給基佬”。

最終,馬里奧科莫贏下選舉,於1983年上任,一直擔任紐約州州長到1995年。上任時,他的兒子安德魯科莫剛26歲,決心以父親為榜樣,後來從2011年開始擔任紐約州州長。

1982年年終的時候,艾滋病疫情已經蔓延到12個國家。美國國內病例被上報到疾控中心CDC的超過900例。而只要患病了,致死率基本是100%,區別只是早死還是晚死。

在這混亂的1982年,唯一的好消息並不在美國國內,而在法國。因為法國醫生髮現,5年前,有歐洲人和非洲人從非洲感染了這種疾病,當下又有歐洲人與紐約同性戀接觸後感染了同樣的疾病。於是有法國醫生在法國巴斯德研究所開始了研究,他們比較過這兩種渠道的艾滋病病例後,決定從淋巴細胞入手。而這,是一條正確的道路。

1983

如果説1982年是艾滋病疫情走向失控的一年,1983年就是繼續失控的一年。

艾滋病的醫學研究雖然有很多進展,但是因為沒有最終結果,所以這些進展缺乏可見性。疫情繼續愈演愈烈。

疾控中心CDC和血庫的鬥爭也在繼續。

俄亥俄州約100名血友病患者中,已經有6人死於艾滋病,3人出現症狀,也就是大約10%的血友病患者被感染了。疾控中心CDC據此要求血庫篩查獻血者的健康狀況,還要對血液加入一個艾滋病檢測環節。

血庫覺得這些證據太牽強,而增加檢測環節會令其損失收入的10%,會嚴重影響其利潤,也拒絕。血庫的上級主管單位FDA支持血庫的看法。

同性戀團體支持增加檢測環節,但是反對對獻血者進行篩查,認為會對同性戀羣體污名化,影響同性戀的人權。

血友病團體反對同性戀團體的看法,認為是罔顧血友病患者的人權,必須把同性戀排除在獻血人羣之外。

於是,大家在泥地裏撕咬,誰也説服不了誰。

每次開會,要做什麼或者制定什麼新政策,一到投票表決環節,各方總是沒法達成一致。於是一次次的會議無疾而終,什麼決定都沒做出來,什麼行動都沒有,什麼改變都沒有。

而疫情,則一天比一天嚴重。

這個時候,當官員們、CDC、媒體還在糾結如何和公眾説明艾滋病的傳播途徑。CDC想説“精液和血液”。但大家都不想説“精液”,因為似乎“精液”太粗俗,是有教養的人不會説的詞組,血庫和FDA拒絕説血液,因為會影響自己。官員們提議,那麼我們説“體液”吧…… 問題是“體液”的範圍相當不好把握,引起了更大的混亂。於是,這些混亂的信息使得普通民眾覺得日常接觸也會感染艾滋病。

這個時候,有個我們的熟人:安東尼 福奇博士出現了。他在NIH國家衞生研究院工作。

當時,有篇論文根據患艾滋病的嬰兒的案例,推測家庭日常近距離接觸就能傳播艾滋病。

福奇博士非常積極地跳出來,在著名學術期刊寫了篇社論推薦該論文,並且,還特意向新聞媒體大規模發佈了新聞通稿,説這論文具有重大意義,“如果日常近距離接觸可以傳播艾滋病,艾滋病就出現了一個全新的維度。”“如果非性接觸、非血液傳播也可致病,那麼該綜合徵的影響範圍可能將極大。”

既然頂級機構NIH國家衞生研究院的醫學博士為“日常接觸就能傳播艾滋病“理論背書,這下全美國都相信了。大規模的恐慌開始了。

獄警和法警開始拒絕接觸艾滋病犯人。每次迫不得已要接觸時,都把自己包裹得像到了月球的宇航員一樣從頭裹到腳。

電視台的攝影師拒絕和來做節目的艾滋病患者處於同一個攝影棚內,進行罷工。調音師拒絕為艾滋病患者戴上麥克風。

加州兩名護士拒絕接觸艾滋病患者而辭職。紐約護士表達了同樣的意見。

陪審團因為其中一名成員是艾滋病患者而向法官提出集體抗議並要求退出。

殯儀館的工人拒絕處理艾滋病患者的屍體。

發生羣體感染的海地裔美國人遭受了明顯的種族歧視、謾罵和攻擊。商店不讓他們進入。餐廳拒絕接待他們。

有些紐約的海地人為了找工作,還謊稱自己不是海地人,而是海地隔壁的法屬馬提尼克島人。

在這樣的社會大環境下,媒體上常常可以看到某某醫生宣佈自己對治癒艾滋病進行了非常成功的嘗試。

福奇博士可能很喜歡媒體。他又跳出來,找了費城的一家報紙,出了一個長長的系列報道,説他創新地使用了白細胞介素-2 來治療艾滋病,療效顯著,非常成功啊。全國媒體紛紛轉載,集體稱讚這是正能量啊正能量啊,全美第一神醫啊,治癒艾滋病有望了。

等到這個系列報道連載到了最後一篇,在其中一段,記者提到接受這種療法的這名患者失明瞭,並且死了。

這個時候,紐約的知名編劇、同性戀作家,Larry Kramer克萊默,站了出來。克萊默是1969年電影《Women in Love戀愛中的女人》的編劇,獲得奧斯卡最佳劇本提名。他後來在1988年確診患有艾滋病,不過得益於後續的治療,他於2020年84歲去世。

他在《New York Native紐約本地人》上發了一篇影響甚廣的文章《1112 and Counting》。標題的含義是已經有1112人死於艾滋病,死亡在繼續,疫情也在繼續。

這篇文章是一篇戰鬥檄文,全長6000字,行文淺顯直白,用詞18+,未成年人不得閲讀。

開篇第一句:如果本文沒有把你的屎嚇出來,我們就有了大麻煩了。如果本文沒有使你生氣、憤怒、狂怒、暴怒並行動起來,同性戀在地球上將不會有未來。

文章逐一指責了各色人等、機構的種種不作為,包括同性戀社羣自己,導致疫情一發不可收拾。從疫情爆發算起,已經3年了,一點曙光都沒有。

文章指責了所有人,指責NIH國家衞生研究院拖延經費發放,指責美國CDC響應緩慢,蒐集數據滯後,缺乏能力,指責醫生對病情一無所知,指責美國衞生官員翫忽職守,指責紐約市市長和官員掩蓋疫情,指責同性戀社羣自私自利,指責同性戀自己的媒體《Advocate倡導者》還不願承認疫情的存在,指責紐約時報和其它媒體故意壓着真實消息就是不發,指責同性戀人羣一談到放棄濫交就唧唧歪歪,指責有的人對生命那麼不珍惜而對“性器官“和菊花的快感卻那麼在意,指責還沒公開出櫃的同性戀,都1983年了,你們還躲起來不出櫃,你們明年都要病死了還不出櫃幹嘛?!……團結起來啊,不願暴斃的人們!

文章發佈後,毫不意外地一如既往地引來同性戀羣體不同派別的互相攻擊。但是,文章確實讓不少同性戀認識到了艱鉅的現實情況,並行動起來。

越來越多的人認識到,這是美國體制的整體失敗,是國家的失敗,一切只能靠自己。

記者希爾茨開始整理資料,撰寫他的第二本書,內容就是這個世紀大瘟疫。

最早開始接診艾滋病患者的在UCLA加州大學洛杉磯分校醫學院的戈醫生, 則遇到了難題。他的領導認為艾滋病研究沒經費、非主流、沒價值,研究上也是一片迷茫,什麼時候出結果也不知道,因此覺得戈醫生繼續研究艾滋病是誤入歧途,大力勸説他迷途知返,好好申報常規課題、拿政府科研經費,幹“正經“的研究才是。

戈醫生沒聽領導的話,認為疫情越來越嚴重,對社會危害越來越大,遂堅持繼續研究。他還設立了一個小小的診室,專門治療艾滋病病人。但是由於醫學院的阻撓,這個診室沒法放在UCLA大學醫學院內,只好放到了UCLA大學附屬醫院裏。

還記不記得上面我們説過,加州大學另一個分校舊金山分校(UCSF)有個不得志的大叔,44歲的列維教授去走後門要經費的事?戈醫生也面臨這樣的問題。他和好幾個同事在過去幾年一直從其它研究項目中偷偷摸摸挪用資金來做艾滋病的研究,現在也山窮水盡了,於是,他們結伴一起去走後門。

他們走後門的套路就是,通過自己的患者牽線,去加州議會,找議會的人談。上面我們提過舊金山的選民25%是同性戀。於是,議會里的人為了選票,也願意做這樣的事情。然後讓加州議會議長打電話給加州大學校長,以特批的方式獲得撥款。

錢是拿到了。但是這徹底激怒了加州大學的中高層領導。本來老子大權在握的,錢的事情我説了算,你這個30出頭的毛頭小夥子竟然搞搞震?!想造反了呀?!你死定了!於是,明面上就説戈醫生的這些資金是政治渠道的資金,不乾淨,不是學術界應該獲得資金的渠道,暗地裏就死命地排擠戈醫生,丟他去坐冷板凳。而且,不但戈醫生,連同和戈醫生一起去加州議會的那些同事,也都統統被打進冷宮。

那個帥氣的法裔空少杜加斯,病情加重了,他離開紐約,搬到舊金山生活了一段時間,後期意識到時日無多時,準備搬回加拿大。

1983年的杜加斯,30歲

杜加斯的頭髮由於化療已經逐漸掉光了

1984

新年伊始,科研方面相繼傳來好消息。法國和美國的三個團隊,相繼分離出了獨立的艾滋病毒(HIV)。

HIV病毒的成功分離在整個疫情的發展過程中,大概處於什麼位置呢?

以我國新冠疫情為例,2009年12月27日發現病人,12月30日開始收集病例,由中國疾控中心CDC、中國醫學科學院、中國科學院病毒所、解放軍醫學科學院四家單位互相獨立進行病原體分離,在2020年1月7日都成功分離出新冠病毒。

也就是説,我們中國大約用了7天時間,就把一種全新的傳染病識別出來並分離出病原體。

在艾滋病疫情中,美國從疫情開始到分離病原體,用了4年。當然,兩個年代的科技差距也要考慮進去。

所以,從科學的角度看,我國的病毒科研速度是非常快的。很多外國科學家都表示非常讚賞。日本NHK曾邀請一位日本女性病毒學家上電視台做專訪,主持設了個套這樣問到:“您覺得中國科學家分離病毒的速度如何?” 想借專家的口説速度很慢。該專家説:“非常非常快!這是非常快的一個速度。” 主持人驚歎:“哦~~~ 原來不是很慢,而是很快!“

我們再回到艾滋病疫情的時候。確切來説,三個團隊他們是1983年分離出HIV病毒,1984年宣佈並發表論文的。這三個團隊分別是:

1. 法國國家隊:巴斯德研究所的Montagnier蒙塔尼

2. 美國國家隊:NIH國家衞生研究院癌症研究所的Robert Gallo加羅

3. 美國加州大學舊金山分校(UCSF)那個窮得要問朋友借錢發工資、被1500美元器材費難倒了的大叔:列維教授

加羅團隊進一步證明了HIV就是艾滋病的病原體,並註冊了血液中HIV病毒檢測技術的專利。法國國家隊和美國國家隊開始就艾滋病毒(HIV)的發現先後、專利權開始吵起來,還打起了官司。這個吵架會一直吵到1987,最終在1987年,由美國總統里根和法國總理希拉剋共同宣佈雙方共享專利,收入雙方平分。後來1989年,一位調查記者John Crewdson克魯森揭露加羅的病毒是法國人的,暗示加羅剽竊。美國NIH啓動調查。1991年,加羅承認,用來申請專利的HIV病毒確實來自法國,是之前雙方交換病毒樣品時獲得的,但其它行為並無太大問題。最終在2002年,雙方釋然,加羅確認是蒙塔尼首先從艾滋病人體內分離得到HIV病毒,蒙塔尼確認是加羅首先證明HIV病毒是艾滋病的病原體。

美國除了和法國吵架,內部也在吵架。

吵架之一:加羅所在的單位是NIH國家衞生研究院下屬的癌症研究所,因為擔心科研成果和相關技術被美國疾控中心CDC搶走。舉例,本來可能因為自己的這些發現能發50篇文章、申請20個專利的,分享之後可能變成我只能發30篇文章、申請10個專利,而你從零雞蛋變成能發20篇文章、申請10個專利。那我不是虧大了?不行不行。於是美國國家隊拒絕為疾控中心CDC提供HIV病毒的試劑和抗體。雙方的關係越來越緊張。

吵架之二:美國衞生部不願意發表和承認法國國家隊的研究成果,認為這會有損美國的全球領袖形象。

吵架之三:美國衞生部也不願意發表和承認美國國家隊的研究成果。因為1984年是美國總統選舉年。共和黨的里根要尋求連任。民主黨一直在批評里根抗艾滋病不力。共和黨需要反擊。所以,艾滋病的任何研究進展不應歸功於癌症研究所或其上級NIH國家衞生研究院,而應該歸功於里根政府,是英明的里根政府帶領大家發現了病毒。於是,衞生部助理部長布蘭特醫生下令,美國國家隊包括NIH和癌症研究所不得宣佈研究進展,任何進展都將由衞生部部長瑪格麗特哈克勒宣佈。

第三個團隊:列維教授從個人來説,是非常了不起的成績,能靠一己之力和兩大國家隊打成平手。當然,有兩座大山在前,榮譽、專利等都沒他的份。他沒有因為做出了成績而被放到聚光燈下。在論文發表的一年後即1985年,他升為正教授,其後一直在UCSF任教。論文數據説超過600篇,還寫過14本書。

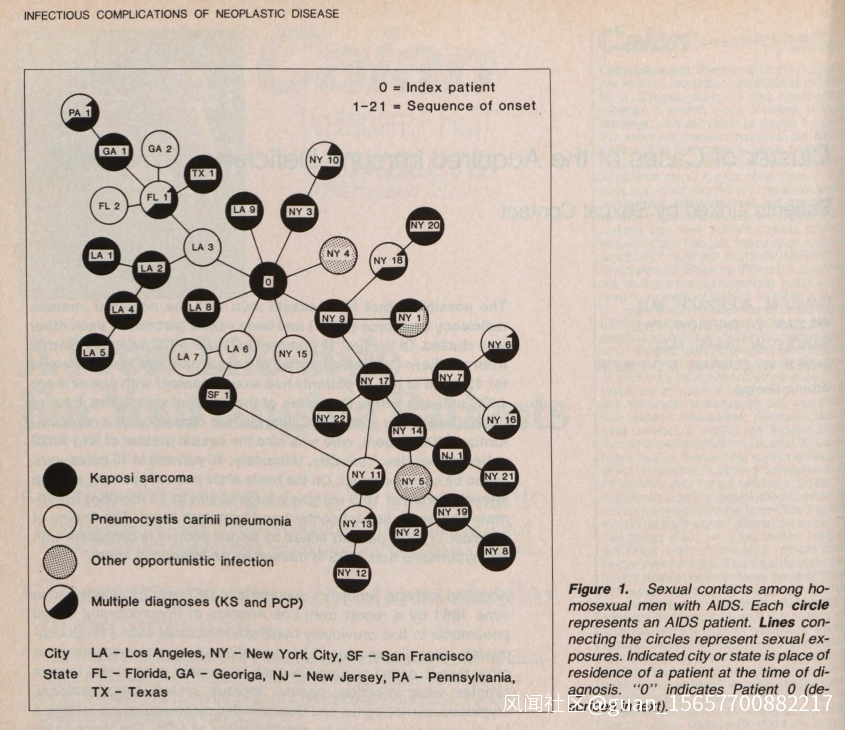

疾控中心CDC的Darrow醫生也發表了他的研究結果:通過研究艾滋病疫情爆發初期的病例,揭示出的傳播模式。卡氏肺囊蟲肺炎和同性戀中常見的卡波西肉瘤、即所謂的“同性戀癌”其實是艾滋病的不同併發症。

他的研究對象、法裔空少杜加斯也在同一個月在加拿大魁北克家鄉去世,年僅31歲。

在論文中,Darrow醫生不再使用病例編號來表示病人,而是按地區劃分。例如紐約的病人就稱為“紐約1號病人”、“紐約2號病人”。而那個對他研究貢獻良多的杜加斯,也不再是病例57號病人,而用“Patient O(病人O)”來代替,意思是“Out of California 來自加州之外的病人”。

但是,Darrow醫生在CDC的同事,包括和他合作寫論文的同事,就把字母O和數字零搞混了,他們以為Darrow醫生的意思是杜加斯既然是這項研究的基準點,所以把他稱為“Patient 0零號病人”。

Darrow醫生説他在論文最開始的版本用的都是病人O,但是多位同事對論文進行更新、修改、潤色後,更新了多個版本後,就出現了病人O和病人0並存的情況。

上圖是我從論文原文截出來的圖。大家看看原文寫的是“病人O” 還是“病人0”?還是兩者都有?答案是兩者都有。對不對?

上面我們提到那位野心勃勃的記者希爾茨,在採訪CDC的研究人員時瞭解到這項研究成果。他再一看這個圖,零號病人!心裏立刻驚叫:我抓到大新聞啦!零號病人就是美國艾滋病疫情的第一個病人啊!

雖然CDC的專家按照保護病人隱私的規定沒有透露杜加斯的名字,但是希爾茨通過一些簡短的特徵描述,猜到了就是杜加斯,畢竟在同性戀圈子裏,杜加斯的名聲太過於響亮。而希爾茨本人也是同性戀,非常瞭解。

於是,希爾茨開始在他的新聞報道中,或多或少地開始指責所謂的“零號病人”,説他不負責任的性行為,為廣大同性戀同胞帶來慘絕人寰的世紀災難,還散步此人故意到處傳播疾病、惡意擴散疫情的消息。這是對杜加斯的妖魔化。同性戀社羣開始以仇恨的眼光去看待這個特殊的病人。這個時候,希爾茨還沒有放出杜加斯的名字。

1984年是艾滋病疫情爆發的第4年,雖然毒株已經被分離出來,但是距離找到治療方法、研發出對應的藥物,還有漫長的道路要走。

這一年,FDA和血庫依然聯合起來,與疾控中心鬥個不休。依然沒有結果。依然沒有任何改變。依然沒有任何檢測艾滋病毒的手段或篩查艾滋病患者的做法被採納。

關於淫亂的澡堂要不要關閉的爭吵也在繼續着。

主流媒體繼續對着這全國性的大疫情儘可能地保持着沉默,裝作沒事發生,只要我不報道,疫情就不存在,也有人在假裝這就是一個大號的流感。

1985

洛杉磯那位被打入冷宮的戈醫生,他新設立的艾滋病診室開始人滿為患。

既然是在洛杉磯,病人裏就有着影視明星。

其中,知名度最高的一位,叫Rock Hudson洛克·赫德森。

赫德森是50-60年代好萊塢最知名的男神之一,多次斬獲觀眾最喜歡男演員獎、奧斯卡最佳男主角提名、金球獎等眾多獎項。

他和蒙哥馬利·克利夫特、馬龍·白蘭度三人並稱三大天王,是無數少女少婦的夢中情人。

其實,這三大天王裏,赫德森和克利夫特兩個都是標準的同性戀,和多位年輕英俊的男演員保持着親密關係。赫德森為了隱藏同性戀身份,還假結婚一次。

赫德森在20多歲時是青春愛情片的首選主角。帥不帥?

1985年,他走進戈醫生的診室時,已經59歲了。

戈醫生迅速確診了赫德森感染了艾滋病,但也沒法妙手回春。赫德森隨後飛到法國求醫也是同樣的結果。秋天時他主動宣佈自己患有艾滋病,並承認是同性戀。很快,10月2日,他就去世了。

由於赫德森是總統里根的好朋友。里根終於打破他對於艾滋病的沉默,在疫情爆發後的第五年,開始和公眾説艾滋病這個詞。

媒體也開始鬆綁,開始紛紛在報紙上刊登艾滋病疫情的各種消息。

各級專家、官員,也被迫開始和各種陌生人(包括但不限於媒體、問詢、聽證會、同事、路人)討論,哪種性生活姿勢能夠增加或減少艾滋病感染機率。

你完全可以驚歎,一位明星的確診,竟然可以如此影響全國上下,可以讓整個疫情的可見度發生鉅變。

但是,這個時候的疫情,已經發展到很嚴重的地步,全美有數十萬人感染了艾滋病,1.2萬人死亡。而這本來是完全可以避免,不發展到這麼嚴重的地步的。

1986

這一年的大事是葛蘭素製藥公司研製出了抗艾滋病藥物AZT。1986年9月,FDA批准其上市。一上市就被吹成神藥。

這種藥並非能完全根治艾滋病,而是控制艾滋病的病情,然後逐漸減輕,所以需要患者長期服用。

葛蘭素製藥公司為AZT定了一個天價:1萬美元1年。成為有史以來最昂貴的藥。

大多數人是負擔不起的。於是眾多艾滋病患者、同性戀羣體紛紛上街,要求藥廠降價,要求FDA批准更多新藥上市。

記者希爾茨去醫院做了艾滋病檢測。他之後自稱要求醫生暫時不要告訴他檢測結果,等他寫完書再告訴他,“以免影響他的客觀態度”。

但同時,他開始花大價錢買入並服用AZT。也就是説,所謂的“讓醫生不告訴自己結果以免影響自己的客觀態度”是純粹的忽悠。,主要是為了避免別人説他因為自己得了艾滋才去批評“零號病人”杜加斯的。

其它的艾滋病患者發現他們無法繼續等待下去,他們發現整個體制已經崩潰,他們無所依靠,只能靠自己。藥廠不會理會他們的死活,唯一上市的AZT也是天價。你愛美國,美國愛你嗎?於是,他們紛紛聯合組織起來自救,在全美建立了數量眾多的買傢俱樂部來。

這些買傢俱樂部的人們結伴抱團,學習醫學知識,研究各個國家已批准和未批准的各種抗艾滋病處方、藥物、治療方法,並一起湊單,到法國、歐洲其它國家去採購艾滋病相關藥物,例如Peptide T, Albendazole, Oral Amphotericin B 等等,然後走私回美國。

這些藥物有沒有效果,他們並不確定,也要靠試,這些藥物給了一些他們能買得起的希望。

在全國這麼多自發的自救組織中,達拉斯的買傢俱樂部的故事,就被改編成電影《達拉斯買傢俱樂部 Dallas Buyers Club (2013)》