沈逸:把美國腦補成另一箇中國的人,既不懂美國,更不懂資本_風聞

观学院-观学院官方账号-微信ID:Guanschool-微博:观学院-2021-04-15 17:47

各位,今天這個世界正在發生怎樣的變化?

我們經常講説,歡迎來到一個未曾設想的新時代,我們設想過的新時代是怎樣的?

你設想過新時代嗎?當我們説,來到一個未曾設想過的新時代,理論上意味着有一個你設想過的新時代。我們講説這個世界出現了出乎意料之外的變化,那意味着你預期這個世界,有一些意料之內的變化。這個世界最大的變化,我想至少有一個東西,肯定是沒有預料到,它一體兩面像一個硬幣一樣。

這硬幣的正面是中國的發展。各位,中國的發展快還是不快?

衡量快和慢的標準是什麼?和誰比。各位,你什麼時候覺得中國發展得很快的?2020年之前,你真的相信中國發展的很快嗎?2020年之前,中國人的典型認知是中國有很多問題,發展的時間越長,問題越多。甚至我們慢慢地接受了那種帶戲謔性的調侃,中國是一路崩潰成為世界第二的,雖然你已經是世界第二了,但下一分鐘隨時就會崩潰。

沒有想到的另外一個面向是,你能想象美國和世界,或者説以美國和歐洲為代表的西方世界,變成今天這個樣子嗎?20世紀80年代,當時國內很有意思,我們的教材上面經常講西方資本主義世界是腐朽的、是垂死的。因為當時國門剛剛打開,雙方的這個物質力量和發展水平完全不在一個level上,有人就開始調侃説,西方資本主義叫做“垂而不死,腐而不朽”。現在大家對於垂死跟腐朽有沒有認識?一個社會叫腐朽的,不是説這個社會發展水平很low,而是它解決不了問題。

就像你手上出了一個傷口,這個傷口老好不了,在爛掉。這是挑戰認知的,挑戰的是從1648年以來,在整個西方主導的現代化進程當中,由西方的軟實力和硬實力,所共同建構起來的人們的認知。

這個認知什麼時候遇到了衝擊跟挑戰?馬克思主義基本原理,客觀存在決定主觀認識。西方世界出現了一個無法被解釋的,無法被“腐朽”、“垂死”這些概念以外的概念去解釋掉的現象。

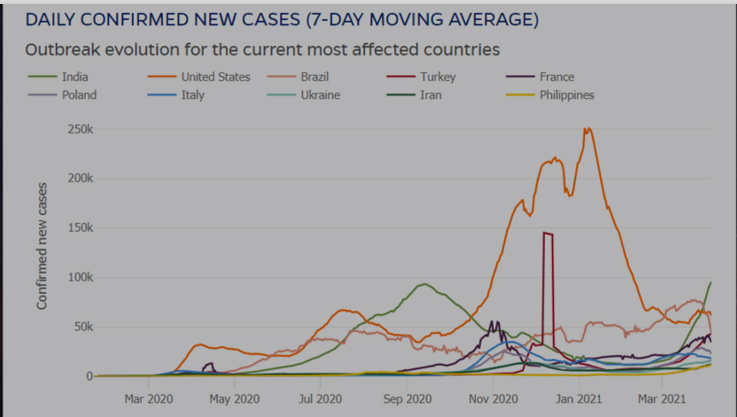

這個現象在2020年出現了,就是新冠疫情的防控。在新冠疫情的防控當中,出現了很多有趣的現象,大家對於美國的治理能力是有預期的。最著名的表現就是,美國瞬間跑出了很多艘醫療船。

我印象很深刻,突然間有人説,美國人一下子放出了十個方艙醫院,十個雷神山,十個火神山,我就很手欠地去搜了一下美國海軍的手冊。然後發現那件讓我震驚的事,美國海軍在編就有兩艘醫療船,那剩下八艘在哪?甚至有人説放出了三十五艘,後來發現那三十三艘全部停留在中國民眾的想象中。

這就是美國的軟實力作用的結果。但這種軟實力有一個特點,它叫一次性使用的不可再生資源,就是它能用一次。結果戳穿以後,對我們認知產生的另一個影響就是,現在我們對於美國很難形成以前曾經有的某種可以稱之為敬畏的感覺。

對於今天的人們來説,客觀上我可以認為美國很強、美國很大,美國有些地方很厲害。so what?在可見的將來我甚至可以趕上他,沒有什麼了不起的。即使不是在可見的將來,經過努力這種差距是可以縮小的。我拿我自己當樣本,1995年的時候我剛進復旦,十年以後2005年博士畢業。要讓我在那個時候説出這話,我沒那底氣。因為我覺得沒有任何可信、可見的證據支撐我的假設。

與此同時我們沒有想到的是世界,或者説西方國家主導下的,用他們的話講基於規則的自由主義國際秩序,所謂的rule based into liberalism intention order,對中國崛起的反應是這個樣子的,就是我不接受你的崛起。

在很久以前,曾經在中國流行一句話叫與國際接軌。這句話意味着很多重的意向。首先國際社會上面有一個標準應該是我們認可和接受的,我們需要與他們對標我們的行為;第二,對標以後會產生什麼結果?首先你自己會發展,另外非常重要的perception,也是當時他們告訴我們的遊戲規則,順着這個你所取得的成就我們會加以承認,會予以認可。也就是説,有人告訴我們,你可以過來跟我們一起玩,但我們玩的時候有一套規則,照這套規則你來跟我們一起。第二不管什麼結果,玩到最後哪怕是你贏了我們也認。

今天這個世界告訴我們什麼?這個遊戲只有一個規則,就是你不可以贏。遊戲的規則由“我”定,這個“我”是美國和他的盟友。如果“我”認為“我”在這個遊戲當中吃虧了,那麼“我”有兩個判斷:第一,你作弊了;第二,我改規則。改規則的標準是什麼?改到“我”贏為止。

這是我們沒有想到的,而且在改規則的時候可以極其不要臉。新疆棉花就叫極其不要臉,不要臉到心裏有病。就是拿着完全不存在的謊言,把它當成一個規則,然後説你違反了規則。

為什麼?壓力太大。現在我可以説一個判斷,當西方國家向全世界拿出這套基於規則的國際秩序,如果它有的話,這個規則只有一個規則,就是隻有西方國家可以永遠地贏下去。但凡不是這個結果,就叫不遵守規則。規則的解釋權歸他。

這種事情在人類歷史上能不能夠長期存在?在以千年為單位來計算的人類歷史上,這只是歷史的一個階段,這個階段就要被翻過去了,這就是現在我們沒有設想過的新時代。我們這個時代,從舊時代向新時代往前走的時候,遵循的規則是什麼?不是從零開始,另起爐灶,而是大家習慣性講的俄羅斯套娃,這是堆buff的。在前面那個時代的基礎上往前走,前面那個時代符合歷史前進趨勢的那些部分,在時代向前發展的過程中會留下來。

西方人有一點不好的就是他不停地創造概念,當一個概念對他沒用的時候,他就試圖把它丟掉。我們經常講要反對西方的話語權,或者説我們要獲得自己的話語權。在這個時候要避免陷入一個誤區,就是把話語權的爭奪簡單地理解為,凡是西方説的我們統統不要講。

我們要發揚馬列主義的基本優勢,實事求是。一個基本的歷史規律就是作為人類這個共同體當中的一員,西方國家在歷史發展前行的階段,當他們的國力高速發展的過程中,他們提出的概念一定有某些東西是符合歷史規律的,是部分地反應真相的。這個時候咱們要批判地繼承,不要簡單的因為是西方概念就通通不要。當然拿過來以後,我們要進行自己的改造。

所以今天這個世界之所以稱為未曾設想的世界,是因為有些東西並沒有因為西方國家不提了,它就停止了。世界是平的這句話美國人不提了,世界因此就變成彎的了嗎,世界仍然是平的,複合相互依存。

通過對於細小產業鏈的分析,中國跟美國在今天的世界中的位置是一種客觀態勢。這是由一個很簡單的規律所決定的,中國和美國處在這種位置,用這種方式互動後,他們能創造出最大的效率跟價值。到目前為止,這仍然是人類社會行動的主要動機,到目前為止沒有任何證據可以有效反制這種經濟規律的制約,不管基於何種理由,有些行動你可以理解為是嘗試,但是非理性的嘗試,最終會遭遇理性的校正,就是會賠錢。

經過2020年的發展,不要簡單、樂觀、盲目地認為只有好的東西會全球化,所謂的風險、威脅、挑戰也會全球化。全球化之後產生的成本和收益在不同羣體之間有不同的分配,所以對於全球化一定會有不同的態度。有一些人會認同全球化,有一些人會反對全球化,有一些人會對全球化沒有感覺,這和全球化作為一種客觀進程之間沒有關係。

因為全球化客觀存在,不以主觀認知的偏好為轉移,你喜歡它或者不喜歡它,這個東西往哪邊走的客觀規律,是不會變的。但是要變成一項戰略,變成一種政策,變成一種主張,讓人們去接受,那麼你要去考慮的是全球化過程中產生的成本和收益。

怎麼樣用那種非經濟的、非市場的、制度化的方式進行有效的管控,確保它的分配是公平合理的?美國精英的做法是,不去講分配問題,揪着那些反全球化的人不放,給他們貼一個民粹或者反制的標籤。因為對這些精英來説,基於帕雷託最優原理,他們不想去承擔成本,那隻能用另一種方式把這個成本解釋掉,無視這種成本的存在。能不能奏效?在短期、掌握話語權,通過有效的教育和信息的扭曲性傳播,可以取得局部性的效果,然後形成一些很奇怪的梗阻性的現象。

全球化進程中會產生一些議題,出現兩套不同的解決方案。一套解決方案是有效的,另外一套是形式化和表演性的。它的主要功能是進行情緒的宣泄,基於人的移情作用。比如説新疆棉花這件事,西方的一些媒體,需要一個假人,把人們怒氣合理地宣泄出去。美國警察哪年不殺幾個黑人,為什麼弗洛伊德死後,引發了這麼大的動靜。

美國早就普及移動互聯網,早就有Video Clip,只是因為內部的矛盾積累到一定點,就像高壓鍋上那個閥一樣要噴氣了。這個時候誰成為閥不重要,氣什麼時候累積到了很重要。弗洛伊德這輪是把Trump上台以後美國國內所有的,尤其是新冠疫情累積起來的情緒一股腦全宣泄出去了。

宣泄完了以後該幹嘛幹嘛,繼續回去挨欺負,等欺負夠了到這來撒氣,這就是民主的遊戲規則。你受欺負這件事是不能變的,但我給你提供一條排氣通道,在這個排氣通道里面,你以為自己已經不受我欺負了。回來之後,你在自己心甘情願地受我欺負。在此過程中所有出來敢告訴你,還有另外一種更加治本的解決方法的人,我統統幹掉,這是西方民主統治的經驗。

但是在此過程中,他們就會面臨一個問題,資本主義的內生矛盾問題解決不了,因此這個世界慢慢地走到了一個全新的階段。今天全球化的世界,各個國家在進行資源稟賦下有效的交換。比如説在美國有資本,在中國有中高端的製造。

美國的資本投在創新上的一些高科技的小玩意兒、實驗室裏面發明出來的東西,壟斷企業用資本進行金融投資。資本是為了獲取利潤和價值,利潤跟價值的來源是活的勞動。當活的勞動放到產品之後,通過銷售形成利潤,各個國家進行第一次分配,國家內部進行第二次分配。

第一次分配主要根據資源稟賦和經濟規律進行,第二次分配各個國家內部的政治體制發揮決定性的作用。在各個國家的資本和勞動,或者是市場和勞動之間進行第二次分配,甚至是第三次分配。而第二次分配跟第三次分配就跟經濟沒什麼關係了,更多的就看政治。

如果美國政府像中國政府一樣,説出來的東西后面一套執行方案都有了,而且執行的時候,政府部門一定要做到,從中央到基層,一竿子插到底,那美國是無敵的。但美國沒有,比如美國最近出台的二百八十頁的法案,大概在今年年底明年年初的時候,會在立法系統裏面通過。通過以後美國立法明年國會進行中期選舉。這是民主黨拿出來的法案,如果能贏,繼續執行,失敗的話,共和黨出來第一件事情就是重新拿一套法案。

所以有人説,這套法案只是美國人預想中對付中國七十套法案中的一套。我的第一反應是,如果我有錢一定要找到那家給美國國會供應辦公用品和耗材的公司,把它買下來。一個法案二百八十頁,美國國會五百個議員,上下兩院,五百個議員一人一份,再乘以七十,九百八十萬頁,這賣紙就能發不少財。二百八十頁法案在四年之內能執行多少,四年以後選舉結果是什麼,我大概率地説,四年以後他們會拿出新的七十套方案。再過四年,他們會拿出更加新的七十套方案。

所以不能把它理解成中國的五年規劃,我們的五年規劃是五年之後要執行、要回溯的。這個五年規劃,我們現在年終就要回溯一次,前面兩年你幹了啥要分解為量化指標的,每年完成哪些目標,它有一個路線圖,這種東西美國是沒有的。

美國是個聯邦制國家,不是我們中央跟地方的關係。美國的中央對於地方是沒有話語權的,但280套方案,在沒有美國地方政府的配合下,能落地嗎?所以當你心情不太好的時候,調出一些基建的圖,來調整一下自己的心情。

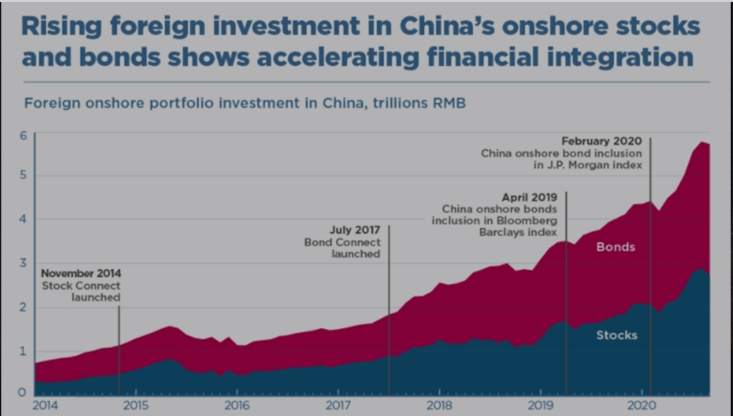

外資對於中國股市和證券的投資,從特朗普當選開始迅速走高,在特朗普敗選後回落。資本是應該做細分的,這些錢會向着能給它最安全、最穩定、相對性價比最高的收益的地方走。政治上面的領導人對中國搞件什麼事,判斷錯了在歐美他就下台,投資如果投錯了虧本,是真金白銀的。

瞭解水門事件的人都知道,水門事件爆料的那個深喉當年説了一句很有趣的話,跟着錢走“follow the money”。判斷國際關係當中大國的總體走勢,應該跟着全球資本流動的大錢走。不是對沖基金,是大筆在岸化的投資,因為他們要經過精準的理性計算,算錯了就虧本,虧本了就退場,是有直接後果的。J.P.Morgan不會因為認為中美關係發生重大動盪之後,就朝着不要美國的方向去走,中美關係未來的發展趨勢從這些流動當中是很清晰的。

當然美國政府也很清楚,2014《金融時報》中文網有一篇文章分上下篇,講金磚這個概念,裏面講到了一段很有趣的對話,一個美國國務院的官員對高盛説過這樣一句話,他説“你們這幫人,等到哪一天發現在上面掛美國國旗,已經不能夠讓你們的利潤最大化的時候,你們會毫不猶豫地把國旗換掉。”

這才是美國的戰略精英現在陷入到一種病態的心理、不健康的準精神病狀態跟中國死磕的關鍵,他們是會被拋棄的。他們是真正意義上的資本主義國家。資本是可以流動的,影響了賺錢就走了,換一家去達成生意,更適合賺取利潤。資本這個東西彈性很高,正當的利潤、超額的利潤、不應該拿到的涸澤而漁的利潤,你給它多少他都敢要。但同樣的,有本事把它壓在合理利潤範圍之內達成交易,它是可以共生的。

全球產業鏈,芯片,大家對芯片念茲在茲,因為我們被卡脖子了。沒有什麼好屈辱的,我們有資格進入這個舞台玩這種東西,一共才多少年。有人講五六十年代,我們就可以開始搞,沒錯,可以打基礎,但冷戰背景下,要了解巴黎統籌委員會當時在技術上進行了全面的高科技封鎖。

改革開放以後,我們全面融入全球產業鏈,以市場化的方式在產業鏈當中把自己的位置向上移動。而且這只是粗意義上的產業鏈,芯片是一個高度細分、複雜和精密的領域。現在中國要取得事實上的突破需要時間。同時,在中間設定中國目標的時候,要理解我們的需要,和所謂先進科技之間的辯證關係。

現在全球最先進的納米芯片工藝,對於一個國家來説,對於美國整天掛在嘴邊的中美戰略競爭,對於軍工概念來説,它關注的是芯片的尺寸和製程嗎?這個時候我們要緊張、要焦慮,但請適度緊張,理性焦慮。

20世紀80年代,里根政府提出星球大戰計劃,據説後來在蘇聯的解體過程當中發揮了作用,打亂了蘇聯發展的節奏,把原本已經稀缺的資源投入到了軍備競賽過程當中去,進一步加劇了蘇聯內部經濟的失衡,加速了它的解體。對今天的美國來説,它需要跟中國去拼先進還是不先進嗎?我們戰略競爭的焦點是雙方各自的發展,美國要做的事情是打亂我們的節奏,我們要做的事情是維持自己發展的節奏。

這種事情你也許想不明白,但是我們領導人早就想明白了。放棄幻想,準備鬥爭,我守住我的底線,劃清楚我的紅線,你過了底線我揍你,過了紅線我跟你進行博弈。然後我沿着自己的方向和道路,用自己的節奏向前走。我們的外交部的部長樂玉成寫文章,講“我們不會允許小人胡來,我們也不會跟他起舞。”但你過了紅線,我要揍你,我要反覆把紅線跟底線講清楚。

新冠疫情現在美國控制住了嗎?長榮號是一件極其搞笑的事,這是歐美發達國家推動的,上一輪全球化和全球治理留下的跟全球直接相關的關鍵基礎設施。蘇伊士運河為什麼那麼脆弱?因為那一輪全球治理是由私營資本推動的全球治理和全球化進程。只要能夠試航的情況下,以最低成本開挖就行。為什麼?蘇伊士運河是私人資本投資,要精準測算多少年能夠把它收回來的。

換中國試試看,國營企業挖個蘇伊士海峽出來,它一定是虧本的,但是它帶來了正向的外部性。就像我們的國營手機運營商,在4G和5G的投資上就是明虧的。設備更新換代,基建上去之後它收話費的錢還沒賺完,又已經升級換代了。這就是姓社跟姓資的區別,姓社就是社會的社,利益是往社會的方向去跑的,姓資是資本的資,是往資本的方向去跑。