申振鈺:我所見證的“特異功能”熱潮_風聞

国际邪教研究-国际邪教研究官方账号-珍爱生命,愿天下无邪!2021-05-08 16:42

澎湃新聞專訪申振鈺,聊她所見證的“特異功能”熱潮。

【以下是與申振鈺的對話】澎湃新聞:這次“熟蛋返生”事件你有關注嗎,當時看完後自己是什麼感受?申振鈺:很可笑,這些所謂的實驗報告不斷在網上有所發表,只是在最近才暴露出來,郭萍所在的職業培訓學校開展一些關於“意念識別胎兒性別”、“原子能量波動速度”、“超感知潛能全腦”項目,這些其實都屬於所謂“特異功能”的範疇。

【以下是與申振鈺的對話】澎湃新聞:這次“熟蛋返生”事件你有關注嗎,當時看完後自己是什麼感受?申振鈺:很可笑,這些所謂的實驗報告不斷在網上有所發表,只是在最近才暴露出來,郭萍所在的職業培訓學校開展一些關於“意念識別胎兒性別”、“原子能量波動速度”、“超感知潛能全腦”項目,這些其實都屬於所謂“特異功能”的範疇。

從上世紀70年代末興起特異功能熱潮,到現在,實際上壓根就沒斷過,只不過是起起落落。我感覺很無奈,因為我現在已經84歲了,我學術生涯中的一半時間都在從事反偽科學、反特異功能的學術工作,這是個長期的工作,一輩子的事。

澎湃新聞:再次看到關於偽科學的研究,會失望嗎?申振鈺:挺失望的。我的一個觀點是這個東西在少數人的圈子裏,他們願意把自己耗費在這個領域,把這種流行了幾百年都根本得不到驗證的領域當一個科學現象去研究,有人就是會願意一輩子貢獻給這種無謂的科學研究,那是他們個人的事情。我更關注會造成的社會影響,如果造成很負面的社會影響,説實話它不僅僅是一個科學本身的問題了,實際上是文化、社會層面的一種倒退。

澎湃新聞:你之前從什麼時候開始接觸特異功能研究?申振鈺:1979年3月《四川日報》發表了一篇關於大足縣12歲農村小朋友唐雨的報道,説他能用耳朵辨認字和鑑別顏色,我4月份就開始介入這個事件。後來四川醫學院派專家團隊來考察,對唐雨進行了為期8天、25次的調查測試。這25次測試除6次偷看未成,拒絕測試外,其餘19次都是偷看認出的,結果證明唐雨“耳朵認字”是假的。

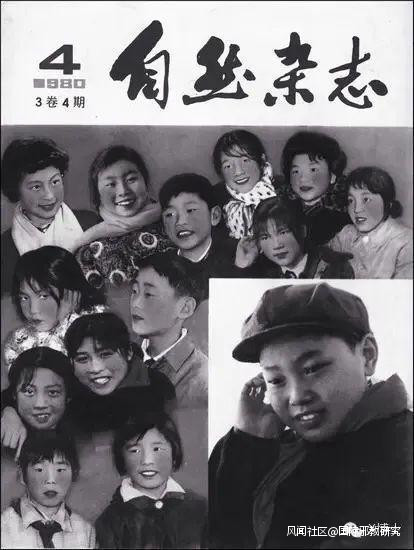

上世紀70年代末,“耳朵認字”的相關報道。1981年10月9日到10日,由國家科委政策研究室出面,召開了“尊重科學,弄清真相”的人體特異功能問題座談會,會上,由國家科委政策研究室、中國科學院政策研究室和中國自然辯證法研究會共同發起建立了“人體特異功能問題調查研究聯絡組”,由我擔任該調查組的負責人,負責對“特異功能人”進行具體的調查實驗。

我們調查研究組還做了一件事情,就是四川醫學院對聲稱有特異功能的兒童錄製了一個500多分鐘的測試錄像帶,我們送到國家科委。這個錄像帶裏這些“特異”孩子表演裏作弊、偷看的手段,看得特別清楚。我們再整理成55分鐘的一個帶子,按照科委的指示,發送給相關部委觀看。

澎湃新聞:你為什麼一開始就反對特異功能?申振鈺:我是在首師大的物理系畢業,又在北大進修理論物理兩年,是純牌的理科背景,長期受到嚴格的實驗要求和嚴密邏輯推理的訓練,我很重視科學事實的實驗驗證的判據和規則,所以一開始就抱有一種懷疑的態度。

澎湃新聞:那“人體特異功能問題調查研究聯絡組”具體要做哪些工作?申振鈺:調查聯絡組大體上做了三個部分的工作:第一部分就是出一本調查研究資料,除了刊登國內各地關於“特異功能”的表演和所謂的實驗報告,還介紹國外的所謂超心理學,中國就叫特異功能的歷史和發展狀況,我們翻譯了各國關於超心理學百科全書條目的解釋和發展狀況。實際上,就是十九世紀流行於歐美的靈學或者叫作心靈學研究,現在就叫超心理學。第二部分是發表我們的觀察和實驗報告,我還專門帶了國家科委和中科院研究生院的一個測試組到雲南、湖北這些地方測試、調研,科學院心理所負責人帶着一個組走北邊,去黑龍江、遼寧、吉林。

在這之前,我曾經多次去參加搞特異功能的人所謂的實驗和表演,北京當時有兩個最知名的(“特異人”),王強、王斌,新華印刷廠一個工人的兩個女兒。第三部分是關於一些理論論戰和處理羣眾來信。我們人體特異功能調查小組一共出了十本調查研究資料。

在這之前,我曾經多次去參加搞特異功能的人所謂的實驗和表演,北京當時有兩個最知名的(“特異人”),王強、王斌,新華印刷廠一個工人的兩個女兒。第三部分是關於一些理論論戰和處理羣眾來信。我們人體特異功能調查小組一共出了十本調查研究資料。

澎湃新聞:王氏姐妹當時引起了很大轟動。她們的表演是誰組織的?申振鈺:1981年,北京某研究所的科研人員,因為對方知道我對特異功能持反對的態度,所以也是為了説服我,在北京市委黨校大院裏觀看的王氏姐妹,之前也看過報道説兩人不僅能用身體的各部位認字,還能做到思維傳導,倆人只要一接觸就能通過意識告訴對方試樣裏的字。

澎湃新聞:後來你對她們做了具體實驗嗎?那是一個什麼樣的過程?申振鈺:試樣由做測試的對方科研人員提供,我們都算是觀眾,當然,觀眾也可以寫一些字,摺疊起來或放在火柴盒裏,然後讓兩姐妹去猜裏面是什麼字。測試期間兩人不停地走來走去,從不在一個固定地方,而且手裏拿的試樣不斷變化位置,一會兒放在腿上、一會兒放到耳邊、一會兒又放到腋下,時不時還要再看看現場觀看的叔叔阿姨,對他們使點眼色或鬼臉,當時會場上也有很多人鼓掌,但由於我嚴格按照特異功能研究者的方法緊緊盯着她們,所以我看到的完全是另一種場景,倆姐妹不停地在會場裏來回走動並且把試樣放在身體的不同部位,目的還是在尋找偷看的機會,包括逗大家笑也是為了分散注意力,但其實只要盯緊點就能很容易發現。

澎湃新聞:你提出你的觀察和質疑了嗎?申振鈺:我和對方科研人員也表達了我的想法,測試者後來提出給兩姐妹套上一個類似洗照片暗房裏的窗簾,上面還有很多窟窿。然後把我們寫的這些紙樣交給王強、王斌,倆孩子拿到這個火柴盒之後,我就盯着她們看。她們還是一樣,把火柴盒(拿)在身體不同的部位移動,兩個手不斷地交換,把火柴盒一會兒放在胸前,一會兒放在大腿上,眼睛就瞟着你,眨巴眨巴不斷看着你,好像還用眼神來企圖轉移你的目光。我還看到她兩個雙手交叉,我想就是在窗簾背後試圖打開火柴盒唄,再去尋找帶窟窿的地方,想辦法用眼睛去偷看。

澎湃新聞:這其實就屬於作弊,還是視覺功能。申振鈺:是的,所以我的結論就是不存在非視覺的認字,其實還都是眼睛的功能。後來我們還跟着北京師範大學某教授,到他的特異功能實驗室做了試樣,我們從字典裏取隨機翻出的字,把試樣放在裝膠片的暗盒,到家裏去測試這兩個孩子。大概在他們家待了不到兩個小時,10個暗盒她們説都看完了。回到實驗室拆封,一個一個打開,全是錯的。

王氏姐妹和唐雨的“特異功能”最後被實驗證偽。

王氏姐妹和唐雨的“特異功能”最後被實驗證偽。

澎湃新聞:所以這場表演其實是以失敗告終。在你看來,那些表演或實驗成功的案例有哪些共同之處?申振鈺:第一種是偷看,也就是還是視覺的功能;第二種是協同作弊,比如有同事給特異功能的孩子提供的試樣是一些他們不認識的字,他們就會描述一下,是一個什麼樣的圖畫,然後由主持人來幫着解釋(再讓他們猜);第三種是猜中的,特別是在特異功能早期的時候,人們都願意寫“人、口、刀、手”這些非常簡單筆畫的字,這些小孩子腦袋也都屬於挺聰明的,他就能猜出你寫的啥。我在早期現場看錶演的時候,看到寫字的人當着孩子的面,稍微背一點或者斜一點,就以為他們看不見了,其實孩子能夠通過你手的動作感覺到你在寫些什麼。

澎湃新聞:實地調研過程中有遇到過困難或阻力嗎?後來結果如何?申振鈺:在雲南調查時受阻了,我們待了一個多月,(當地)都不給安排一次測試,拒絕我們的理由是因為我們都是反對特異功能的人,而我們身上也帶有一種“抵制特異功能的能量”,叫“反能量”。那個時候做這種驗證的工作很困難的。其次,反對特異功能時,國家科委才撥給我5萬塊錢,這和研究特異功能的人(擁有的財富)相比是很少的,他們一搞就是幾十萬,我們到各地去調查都沒人給錢,都是單位拿事業費、研究經費去支持我們做這些工作。

最後這項工作在當時也得不到社會的認同,因為當時研究特異功能是主流,反對的是少數人,我們都把這些調查研究資料叫“抽屜著作”,寫了也發表不出去,公開出版社沒人敢給你出。所以我這些東西直到20年之後,“法 輪 功”事件之後,才能得到發表。比如《中國人體特異功能調查研究資料》《國外人體特異功能調查研究資料》《中國人體特異功能爭論始末》。

澎湃新聞:可以説那時候特異功能的熱潮持續了很長一段時間?申振鈺:到1982年4月20日,中央某部門下發了一個文件,文件精神是不要公開宣傳特異功能,5月又作出重要批示,也就是三不方針:不宣傳、不批判、不爭論,特異功能特別風靡的時代就暫時停止了。

但是這個三不方針恰恰是給從“特異功能”向“偽氣功”過渡提供一個良好的契機。所以後面遲遲都不能消退,一直到國家1999年取締邪教“法輪功”之後,偽氣功等特異功能熱才算暫時消停。

但是這個三不方針恰恰是給從“特異功能”向“偽氣功”過渡提供一個良好的契機。所以後面遲遲都不能消退,一直到國家1999年取締邪教“法輪功”之後,偽氣功等特異功能熱才算暫時消停。

澎湃新聞:特異功能熱潮的影響範圍也很大。

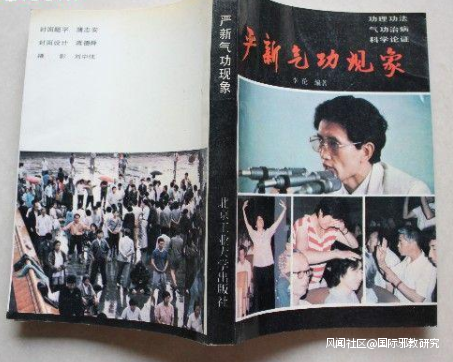

申振鈺:是的,幾乎全國各省都有“特異人”出現,波及的範圍很廣,各個社會階層、學術領域都在興起特異功能研究。(有人相信)用特異功能來看病,後來1984年,“氣功大師”嚴新冒了出來,號稱自己使用氣功參與了大興安嶺火災的滅火工作、還能用意念攔截原子彈等,當時人們都很相信啊。澎湃新聞:你後來還看過哪些“特異人”表演?

申振鈺:像張寶勝、張宏堡、嚴新、張香玉這些“大師”的表演我都看過,(他們)以氣功的名義,但這個氣功內涵完全還是特異功能。只不過已經開始叫神力了,都不能做試驗了。

他們都跑到北京來,我去實地聽過嚴新的帶功報告(編注:傳功人運用自己的“功力”,使聽眾邊聽邊受其“功力”的影響),太熱鬧了,在白石橋那個體育場,現場一片亂,“大師”讓哭就哭,讓笑就笑,讓跑就跑,讓跳就跳。其實是心理暗示,我都沒有感覺,覺得就是在忽悠瞎扯。

他們都跑到北京來,我去實地聽過嚴新的帶功報告(編注:傳功人運用自己的“功力”,使聽眾邊聽邊受其“功力”的影響),太熱鬧了,在白石橋那個體育場,現場一片亂,“大師”讓哭就哭,讓笑就笑,讓跑就跑,讓跳就跳。其實是心理暗示,我都沒有感覺,覺得就是在忽悠瞎扯。

張宏堡當時在外專局禮堂做的報告還吸引了部長、將軍和大學教授來旁聽;張寶勝表演時説自己能把別人的肉挖下來,中途跑到衞生間把肥皂藏在指甲蓋裏,因為肥皂有點像肉嘛,但事後都證明這些人都是騙子。據另一實驗組的同事反映,他們做的實驗結果,全都是當事人作偽作假。

澎湃新聞:那個時代為什麼特異功能能受到這樣的關注?申振鈺:大的背景是1978年十一屆三中全會開了之後,中國開始走向改革開放。從學術界來講,那時候比如科學哲學、科學社會學,比如庫恩的思想,各種各樣西方的東西都被翻譯介紹進來。但當時我們跟西方隔絕得太久了,有很多好的東西,同時也有很多糟粕被介紹到中國來,比如説西方的靈學、超心理學等。

那個時候“文化大革命”剛剛結束,還是改革開放初期,還在討論真理標準,好像什麼都是很新鮮的東西,社會各個方面都發生着巨大的變化。

那個時候“文化大革命”剛剛結束,還是改革開放初期,還在討論真理標準,好像什麼都是很新鮮的東西,社會各個方面都發生着巨大的變化。

小的背景就是這個小孩唐雨的事,其實本來就是兩個小孩玩戲法,孩子回去和家長説,家長當時也覺得瞎扯淡,但時間久了,唐雨父母不知道怎麼也覺得這孩子是有點特殊的地方,就報告給了農村的小隊裏,從小隊反映到公社,公社再到縣裏、省裏,一級一級反映上去,最後上報了中科院和國家科委。那個時候每天都有新的特異兒童新聞報道出來。澎湃新聞:怎麼會有這麼多特異兒童?

申振鈺:主要還是利益驅使,當時社會環境就是這樣的。我大學畢業了好幾年,在大學教了幾年書,一個月56塊錢,一拿拿了20年。但那個年代一個孩子表演一次(特異功能),會給他們營養補助,每表演一次都發30-50塊。所以當時很多人家,一有孩子説有這個功能,家長就趕緊往上報,往科協、科委、科學院、各級政府報,科學院每天都能接到全國來的“特異人”上百例,一兩年裏就湧現出“特異人”2000多人。

澎湃新聞:“特異人”是為了利益,你覺得公眾也為此着迷的原因是什麼?申振鈺:除了上面提到的特定時代背景外,還包括政府支持、科學家和科研院所做背書、媒體傳播推動等原因。還有從眾效應、名人效應,我們現在這種懷疑的精神始終沒有樹立起來。另外這些騙局的違法成本太低,所以這個現象始終不斷。

澎湃新聞:這一點我一直覺得挺奇怪的,你提到科學家會做背書,他們作為知識分子,為什麼會支持研究特異功能呢?申振鈺:科學本身還有很多未被認識的領域,有些現象還沒有得到科學的解釋。但是科學理論,必須是可重複、可驗證的。可是你要去做實驗證明也很困難,他們都不參與、真正去獲得實驗成果,而是功利主義驅動,他們可以利用這些名堂去申請課題,跟國家要錢,另外也有一些科學家沽名釣譽。這些人在科學界都有相當的影響,也會吸引一部分知識分子加入這個隊伍。再有一種就是純粹的草根科學家,他們有經濟利益的需求,去編造或者用一些手段來哄騙大眾,那時候大眾對科學的認知是很少的。中國科協每一年都有一個關於公民科學素質的課題報告,現在總的來看,與科學技術進步的一些國家相比,中國人的科學素質低於世界水平。

澎湃新聞:既然無法經過實驗證實,為什麼現在仍然會有人相信?申振鈺:因為特異功能的哲學邏輯是100次實驗不成功,不代表第101次不成功,他就是經驗論嘛,他會説還有101次、還有1001次、10001次。這也就是為什麼到現在還有很多人在做特異功能的研究,因為他們的理論就是,你做不出來並不代表現象就不存在,這也給了騙子可利用的空間。

北工大曾經做了一個“特異人”發出紅外線能夠使物體移動的實驗報告,邀請我去看,然後我揭露他們這個實驗報告不嚴格性在什麼地方。但因為我是反對者,人家説我是專門在挑毛病,説我也帶有一種功能,干擾了“特異人”的功能發揮,只要這些不相信特異功能的人去,做的實驗都不會成功,這也是他們的一個經驗論。所以揭露他們,是很困難的。

北工大曾經做了一個“特異人”發出紅外線能夠使物體移動的實驗報告,邀請我去看,然後我揭露他們這個實驗報告不嚴格性在什麼地方。但因為我是反對者,人家説我是專門在挑毛病,説我也帶有一種功能,干擾了“特異人”的功能發揮,只要這些不相信特異功能的人去,做的實驗都不會成功,這也是他們的一個經驗論。所以揭露他們,是很困難的。

澎湃新聞:特異功能熱給今後一段時間的中國社會帶來了哪些影響?申振鈺:它非常影響老百姓素質的提高,使得追逐神秘現象和各種愚昧迷信活動在各層面傳播、流行,影響是深遠的。四川的唐雨長大後説,年輕的時候把自己的精力都耽誤在了表演上,沒學到什麼本領。

申振鈺簡介70年代末80年代初,申振鈺在中國科協下轄的中國自然辯證法研究會編輯部任副主任。1979年10月,在時任自然辨證法研究會理事長、國家科委副主任于光遠的主導下,中國自然辯證法研究會成立了“人體特異功能調查研究聯絡組”,申振鈺成為聯絡組的負責人。1989年,她調入了中國科普研究所,依然關注着“特異功能”的信息。經過長達20年大量實地調查實驗後,她得出結論,“那些特異功能是不存在的”,並留下了上百萬字的歷史資料。1999年,邪教組織“法 輪 功”被取締後,國家下發了一系列文件,這場二十年來由特異功能引起的爭論才暫且告一段落,同年,經中國科協促進自然科學與社會科學聯盟委員會推薦,申振鈺赴由中國社會科學院主管的《科學與無神論》雜誌任常務副主編,負責歷史文章的收集發表等工作。