20多年過去了,對他們我還是罵不出口_風聞

影探-影探官方账号-美日韩剧资深鉴赏员,电影专业老司机2021-05-08 16:46

作者| 阿飛

來源| 影探

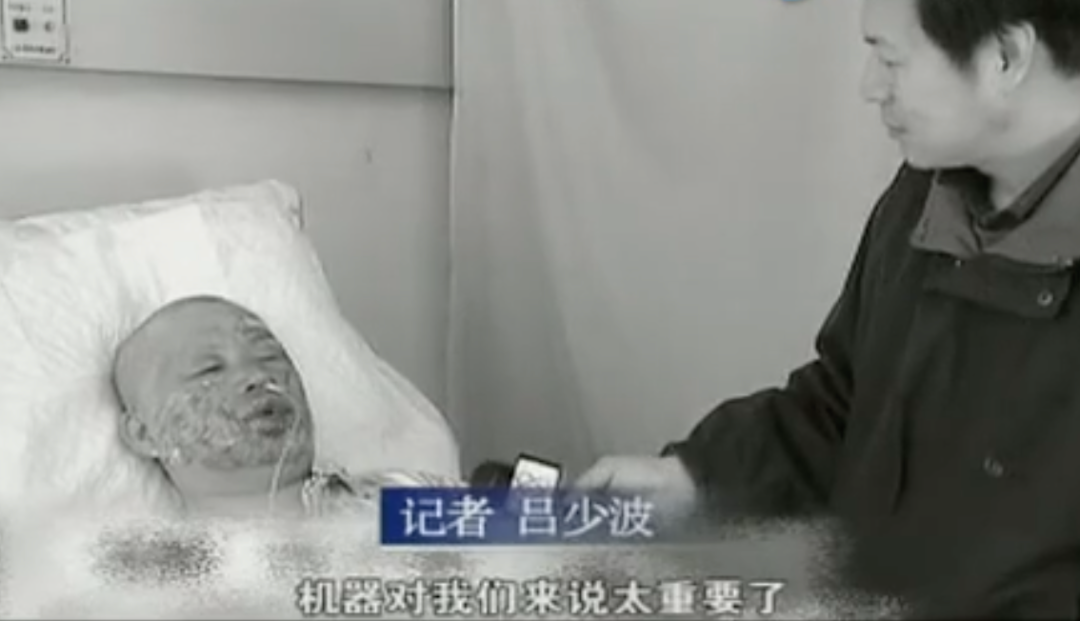

一段十年前的卧底暗訪,讓記者崔松旺的名字短暫地出現在了社交媒體。

視頻裏,崔松旺撿煙頭,吃垃圾,髒土塗滿身,半月不洗澡。

彼時的他,只有一個目的:

讓人販子誤認為他是智障,將他帶入黑窯。

深入虎穴,崔松旺探到了第一手資料。

想要逃出報警,卻比登天還難。

第一次,被抓回來,毒打一頓。

第二次,夜逃,跳進水渠躲避搜捕。

得救後,一個錚錚的漢子,抱着同事失聲大哭。

最終,他手攥血淋淋的事實,解救了30名奴工,讓8名黑窯廠老闆伏法。

驚險事蹟被網友們反覆咀嚼,震撼之餘,不由嘆一聲:

“這才是真正的記者吧!”

感慨背後,是網友們太多無處發泄的情緒。

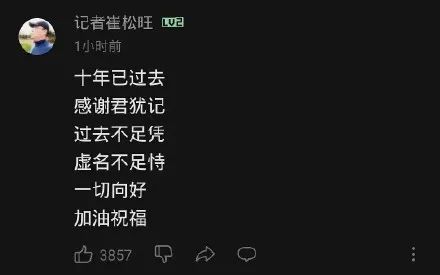

而事件主角崔松旺也不做任何評判,只留一句:

“十年已過去,感謝君猶記,過去不足憑,虛名不足恃,一切向好,加油祝福。”

陳年勇事,仿若不值一提的小事。

不邀功,不煽情,擺手笑過,就此作罷。

這份難得的瀟灑,久未可見。

未曾可知的是,還有太多的“崔松旺們”。

他們行過的事,做過的夢實在太耀眼,我們怎能忘記——

>>>>新太陽60分

“太陽每天都是新的。”

古希臘哲學家赫拉克利特的一句話,讓時任新聞採訪部副主任的孫玉勝茅塞頓開。

《新太陽60分》,多好一名字。

雖然後來胳膊擰不過大腿,節目名被否,但一夥兒人還是習慣這麼叫。

只是觀眾們更習慣叫它另一個名——《東方時空》。

1993年,時任台長楊偉光讓孫玉勝開一檔早7點的節目。

20萬啓動資金,5分鐘廣告時間,再加20平米的玻璃房,就是《東方時空》可以支配的全部。

孫玉勝靠着“連哄帶騙”從各個部門借調了六個同事,七人又拉人入夥。

照白巖松後來的話説:

“跟騙子的唯一區別,是認識的人推薦的。”

羣策羣力,節目有了眉目。

《東方時空》分四個子欄目:

《東方之子》訪成功人士;《生活空間》採百姓故事;《金曲榜》播流行歌曲;《焦點時刻》抓社會痛點。

一個月不到,節目改變了全國人民早八點才看電視的習慣。

持續見漲的廣告費,讓《東方時空》很快還清了台裏20萬。

那時,大街小巷傳起了順口溜:“吃方便麪,打面的,看《東方時空》。”

《東方時空》快速贏得百姓關注,只因一個——節目戳中了老百姓的心窩。

《東方之子》製片人時間最煩五種話:假、大、空、套、官。

編導的片子但凡有一點諂媚虛假,片子被斃不説,還要捱罵。

無論是濟鋼廠長馬俊才,還是後來的大師季羨林。

《東方之子》拍的成功人士,不倨傲,不作勢,始終與觀眾平視。

製片人時間

第二期,胡健採訪下海經商的作家張賢亮,一上來就是連珠炮提問:

“你怎麼在經商裏保持自己心靈的相對自由?”

“經商會對人格產生影響嗎?”

一個個針扎的問題,刺得張賢亮發毛:

“你到底是幹嘛的,一個主持人怎麼可以這樣。”

如果説,《東方之子》是拒絕仰視,那《生活空間》就是拒絕俯視。

製片人陳虻常把一句話掛在嘴邊:做片子,先做人。

主角是老百姓,鏡頭裏絕不能帶有一絲“何不食肉糜”的清高。

有一期,採訪賣水的大娘,記者問兩桶水賣多少錢,大娘説3毛。

記者下意識回了句:“才3毛!”

後來,這句感嘆刪掉了,記者坐在鏡頭前對着觀眾反思:

“我覺得我是在用一個城市青年的心理來衡量這三毛錢的價值,還沒有真正懂得這三毛錢對這位農村婦女意味着什麼。”

時時刻刻,《生活空間》都要求自己對得起那句標語——“講老百姓自己的故事”。

《東方之子》《生活空間》是決不粉飾的真,《焦點時刻》就是力透紙背的狠。

當年,洋河污染,殃及農田,《焦點時刻》記者跑去政府大樓採訪。

等了一上午,領導避之不見。

記者直接站在門口報道:“市長工作很忙,但我們以為老百姓的吃飯問題也是很重要的。”

話畢,鏡頭後響起了農民震天的鼓掌聲。

一年後,節目改版為每晚的《焦點訪談》。

工廠童工、陽泉溝礦難、注水豬肉、無影工程……一樁樁黑心事大白於天下。

《焦點訪談》被百姓稱為“焦青天”。

不過,“輿論監督”的這一記鐵錘,也砸得多少人現出原形。

記者們沒有一刻不在擔驚受怕。

一方面,他們要警惕,被斧子追着砍,被地頭蛇點名威脅。

另一方面,他們要快。

因為只要慢一分,就很有可能因為求情,將片子拿下。

用製片人趙海潮的話説,這叫“一快遮百醜”。

或許是受到《東方時空》的感召,當時也湧現了一批精彩報道:

《南周》報道扳倒惡霸,揭發高考舞弊案,揪出庸官……

中國第一揭黑記者王克勤,接連寫出《黑市狂洗股民》《公選“劣跡人”黑幕》《假疫苗》……

繁峙礦難,記者劉暢拒絕“賄賂金元寶”,如實報道死亡人數。

為了呼格吉勒圖案,記者湯計追蹤報道十年推動案件複查……

《南周》前主編江藝平曾説過:“總有一種力量,讓我們淚流滿面。”

這話從來不是理想主義者的矯情,它真的存在過。

>>>>東方之子

1994年,北京暴雨。

編導張朝夕正看着書,突然驚起,這牀墊子怎麼飄起來了。

一看,倒灌的雨水淹了《東方之子》的地下室宿舍。

一夥人沒二話,將所有家當全部堵在機房門口,一夜無眠,守住了片子。

沒編制,沒經費,沒場地。

當年,除了理想,一窮二白的《東方時空》給不了記者們任何東西。

臨時工的身份在台裏受辱,在外也挨擠兑。

打掃衞生的保姆拿着暫住證質問他們:“我有你們有嗎?”

一幫人説不出話來。

前《東方之子》編導周兵,紀錄片《敦煌》《故宮》導演

編導們剪片子累到睡走廊。

陳虻忙到沒空吃飯,經常順手就拿起桌上的剩盒飯往嘴裏扒拉。

時間胃疼到跪在地上,還堅持在演播室指揮編導切換鏡頭。

這樣的日子浸着滿滿苦水。

可每當他們回憶起,眼睛依舊在發亮。

對他們而言,那日子裏有太多比苦更有意義的事。

《陳寅恪的最後20年》出版時,時間給欄目組的每位同事都送了一本。

時間信奉陳寅恪先生秉持的“獨立之精神,自由之思想”。

他希望《東方時空》也能如此。

大家曾回憶,那時每天只做四件事:

幹活,吃飯,睡覺,吵架。

時間是出了名的狗熊脾氣,《東方之子》裏就沒他沒罵哭過的。

除了白巖松。

臉上還冒着青春痘的白巖松被師哥崔永元忽悠來了《東方時空》。

嘴不把門,天天和人吵:

“要是做這樣的節目,我從十樓上早就跳下去了,我都跳十回了,你們還好意思做這節目。”

話説的再狠,有用必須聽。

不講輩分,不看資歷,臉皮比節目重要。

愛罵人的除了時間,還有陳虻。

時間是着急上火亂撒氣,陳虻是直擊關鍵不留情。

相傳,南院(新聞評論部辦公區)一大景,陳虻審片。

八分鐘的片子,他能審一兩個鐘頭。

藏得再深的問題,陳虻一眼就能給挑出來。

都説,被陳虻罵,死的心都有。

前《生活空間》編導樊馨蔓,九屆《感動中國》導演

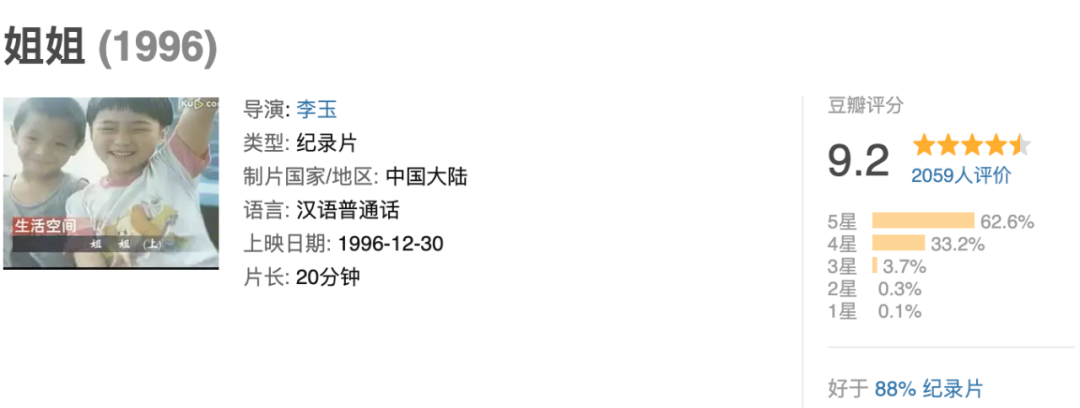

陳虻也能慧眼識珠,當年一位編導第一次拍的片子説放就放。

一播出,片子拿了節目金獎。

25年過去了,這個13分鐘的短片依舊還在被熱議。

片子的名叫《姐姐》,它的導演正是《觀音山》的導演李玉。

《南周》前記者陳菊紅曾寫了一篇祭奠南週歲月的《離開》,裏面有句話:

“那些金子一樣的日子,閃亮得讓人不敢相信。”

這樣的日子,紙媒英雄們擁有過,東方之子們也擁有過,

>>>>問路

少有人知,《東方時空》曾有個傳統,辦年會。

年會里,主持人敢把領導錢包掏出來,把錢扔向空中。

最多一次,白巖鬆散了領導錢包裏的兩千塊錢。

後來領導來不敢帶錢包了,或者只放幾十塊錢。

大家還改編老電影,然後套編輯部的故事:

“白巖松斯基”拿出扳手猛擊“水均益斯基”後腦,邊打邊罵:“我是十大傑出青年,奧運會我現場直播,香港迴歸、澳門迴歸我是主持人,我看話劇我坐第一排……”;

“崔永元斯基”因為不肯交出女編導而被當成奸細,被“關海鷹諾娃”打死……

最精彩的莫過於白巖松的RAP,這詞兒放到現在,不敢想。

80年代的電視沒有辦法看,80年代的記者沒啥事情幹。

大會小會開不完,電視要玩完。

回過頭咱數一數,新聞真操蛋……

視頻流傳出了網,有的人看得津津有味。

有的人開始發帖批判:

“一點兒正經都沒有”

“話裏有話嘛”

“為新聞工作者抹黑”

意見起了,沒辦法,指令傳了下來:

所有演出的VCD收回,海報、節目單收回。

今後年會必須陽光燦爛,四平八穩,不能惡搞,寧可不搞。

在那之後,白巖松很少再參加年會。

2010年,敬一丹給白巖松發了個短信:

“再也不是以前的年會了。”

也是在那一年,一個時代趨勢開始顯露:

網絡廣告規模邁向百億規模。

極速衰落的紙媒,再也趕不上新媒體的步伐。

當技術衝擊和理想圍剿同時湧來時,當年想幹到80歲的記者們,開始猶疑了。

2012年,曝光過三聚氰胺和楊永信的記者簡光洲宣佈離開媒體:

“理想已死,我先撤了,兄弟們珍重!”

簡光洲之後,不過一年。

黑社會500萬懸賞人頭都不為所懼的王克勤,在第四次被報社勸退後,累了。

此後,一心撲在了公益上,不再碰報道。

王克勤

2018年,長生疫苗事件曝光。

王克勤當年的簽發總編包月陽在微博上寫下了意味深長的一句話:

“有時候,時間能改變什麼。有時候,時間什麼也改變不了。”

這條微博被短暫地熱議,又快速地淹沒進了娛樂新聞中。

而揭發長生疫苗的獸爺,拿了那年的媒體獎。

人人都説,新媒體出一篇深度稿不容易。

少有人知,獸爺出身《南周》。

記者們總是最能敏鋭感知到時代浪潮朝向,他們選擇離開來換另一條生路。

“為了不在平媒大船沉沒中跟着沉淪,我必須走出這關鍵一步。”

文章《一個10年老記的心聲:我為什麼要離開》中的這句話説出了太多記者的心聲。

2001年,時間調離《東方時空》。

離開前的最後一個會,是柴靜進評論部的第一個會。

時間在台上默默地抽煙,半晌説了一句:

“我不幸福。陳虻也不幸福。”

説完,把煙按滅,走了。

>>>>新聞不死

08年,平安夜。

陳虻走了。

東方之子們基本都趕去了醫院病房,他們不知道離開了醫院還能去哪兒。

敬一丹和白巖松在陳虻的辦公室待了一夜。

沒趕到見陳虻最後一面的水均益問同事:陳虻最後説了什麼。

同事説,只有四個字:話語空間。

陳虻的追悼會來了很多人,八寶山擠滿了人。

時間在追悼會上痛哭:“如今戰壕沒有了,兄弟也沒有了。”

同事們在陳虻的辦公桌上放了一盆白菊和一張紙條,上面寫:

“懷念你,懷念一個時代。”

《東方時空》二十週年時,白巖松寫文紀念,提到了陳虻:

也許,陳虻還是幸運的,再也沒有墮落的可能,而我們卻都要格外小心,下墜的前方還有很大的空間。説來也怪,陳虻走了,總有人憑弔;可二十年裏,好的理想與精神,每天都在不同的人身上一一死去,怎麼從不見人傷感憑弔?

沒辦法,已經死去的和依然活着的,是同一個人。

不可否認,我想念那時意氣風發的他們。

但我更清楚,這份懷念不應該成為現在失望的理由。

因為,相信新聞的人會始終相信,這世上還有為我們抱薪取暖之人。

而一句“記者沒一個好東西”的隨意發泄,很有可能就成為壓垮他們的最後一根稻草。

《十三邀》裏,羅翔老師曾説過:

“在人類所有的美德中,勇敢是最稀缺的。”

而記者無疑是這個世界裏,最勇敢的一批人。

他們見到了那麼多黑暗,依舊篤信光明。

他們經歷過那麼多危難,依舊選擇涉險。

即便,後來的他們放棄了。

我們也沒什麼理由好苛責。

因為,美好的仗他們打過了,所信的道他們守住了。

陳虻説過:

不要因為走得太遠,而忘記為什麼出發