現在的飯圈算什麼_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2021-05-11 09:14

作者 | 南風窗記者 尤丹娜

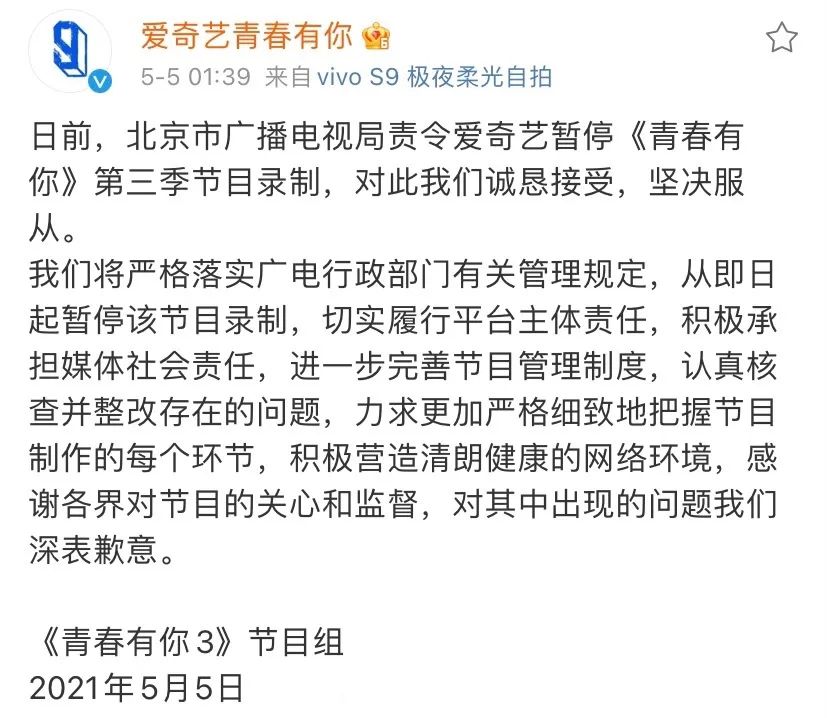

5月9日,愛奇藝青春有你官微發聲,節目組決定終止節目錄制,取消決賽。“倒牛奶”事件引起的輿論狂潮,沒有捧起明星,終於先一步“淹死”了節目。飯圈,也成為眾矢之的。

但回望歷史,追星瘋狂,由來已久,比之今日並無不及。

與單純的藝術欣賞不完全相同,捧角兒或追星的心理、或瘋狂或出格的舉動背後,不僅僅展現着某種審美傾向,也包含着更多的文化因素,聚合着社會生活的變遷,折射出“捧角兒家”“粉絲”們的多種心理結構。

1924年,梅蘭芳要在上海的“新舞台”開展為期一個月的演出。演出還未登場,《申報》的專欄倒是率先出場了。

在《申報》的“自由談”專欄,專門增設了“梅訊”一欄,用來更新梅蘭芳的相關訊息。這個“訊息”可不是一般的詳細,它不僅常規預告梅蘭芳的演出計劃,還大量涉及梅蘭芳日常個人言行、生活起居、人際交往等台前幕後的瑣事,更有家世傳奇、趣聞軼事等補充其間。

未見表演,先聞資訊;訊息龐雜,從舞台準備一路延伸到“不為人知的個性”“同款私服”,如起居注般地詳盡記錄下來——這一幕與如今各路明星工作室微博每月初發布的、排版精美的圖文“某某X月行程”“某某私服彙總”幾近無異。

追逐明星、熱衷行程、言語極盡溢美……這不是今天“追星”日盛才有的新鮮事。在清末民初,曾興起過席捲全社會的“捧角兒”活動,專指對梨園名角、京劇大師們的追捧、愛慕等一系列無原則的捧場行為。

梅蘭芳劇照

1928年的《戲劇月刊》曾這樣評議大師梅蘭芳鼎鼎大名的成因:“梅之紅半得色相歌舞、半得力於捧梅派之鼓吹者”。

捧角兒,到底有多厲害?

1

不計代價

對如今深諳飯圈文化的人來説,回看清末民初捧角兒的具體操作,可能會感到極為熟悉。總結起來,古往今來的極端愛慕,或許都圍繞着兩個核心,“不計代價的愛”與“不容沙子的排他”。

和今天規模龐大的粉絲後援會一樣,彼時的捧角兒也有一個較為固定的組織,依據自己追隨名角的姓氏或特徵,自稱“x黨”——比如梅蘭芳的粉絲“梅黨”、尚小云的粉絲“尚黨”,苟慧生的粉絲“白黨”(依其藝名“白牡丹”而取)……雖然比起今日五花八門的粉絲名少了些區隔,但個個以“黨”集結,足顯拳拳之心了。

到了具體的表現上,“不計代價的愛”環繞在所捧名角的台前幕後。只要是有自己所捧名角的舞台,“後援會”xx黨必迅速集結,排除萬難地帶上朋友家人,在台下造勢。

比如有一位叫蔣抑卮的金融家,是名角楊小樓的追捧者。即便因為患有嚴重的胃病平日足不出户,但只要楊小樓來上海演出,他定然要包上一整排座位,每日按時赴場,“不誤不耽”;嚴格要求自己還不夠,他還要求兒子兒媳、女兒女婿都要放下手頭的事情趕來造勢,有一個不到場就不高興。另有一位叫商笙伯的上海老畫家,去看楊小樓的戲,更是風雨無阻,哪怕買不到座位,也要站着看捧場……

楊小樓《青石山》劇照

“人場”捧足,氣勢也要跟上。待到自己捧的角兒一登場,這些追捧者及其親眷,就要立刻齊齊叫好,營造萬眾期待、震耳欲聾之勢;若是這位角兒的戲份演到了關鍵時刻,不待普通觀眾進入情境,帶頭鼓掌、叫好就先一步到來——這樣張揚地宣示愛慕與追捧,和如今的粉絲們靠應援色集結、舉燈牌造勢、包場支持偶像的電影、動輒買下幾百張虛擬數字專輯的行為,毫無差別。

同樣,除了登台表演時的歡呼造勢之外,幕後的維護與熱愛也不能缺席。比如苟慧生的“白黨”們,會專門在其上海的下榻處組成一個“捧角兒秘書處”,守在那裏幫助苟慧生處理演出及生活相關事務,甚至,他們會在散場時與其一起討論當天演出中的表現,排布第二天的戲碼、組織到場“捧角兒”的相關事宜。

除了力所能及的支援之外,極端些的追捧者們,就是給子女起名字也不曾忘記自己的捧角兒“事業”。《大公報》社長就曾説起自己的一位羅姓好友,因一生欽慕楊小樓,為自己的兒子起名“慕樓”,字“思訓”。“慕樓”顧名思義,而“思訓”正是楊小樓本人未從藝時的號。不知這位攜帶着父親傾慕的孩子,會怎樣用一生理解這份愛意?

轟轟烈烈地表示愛意,“不容沙子的排他”也時刻證明着這份“捧”的絕對純潔:在戲院中,只要捧的那位角兒的戲一結束、人一下場,“捧角兒集團”及其家屬,要立刻跟着集體退場,留下幾大排空曠的座位,向他人昭示着:“我們只看他的戲,別人的,連‘順便’都不會賞臉看一看”;戲院外,因“排他”而起的言語干戈、打架鬥毆更是時有發生。

電視劇《鬢邊不是海棠紅》片段

和今日在網絡上隨時興風作浪、罵戰不停的粉絲羣一樣,捧不同角兒的人也熱愛在言語上羞辱對方,互相“拉踩”:“梅黨”被喚作“梅毒”、“白黨”被斥為“白濁”……言語猶嫌不夠,那就“線下約架”,用拳頭説話。

民國初年,天安門前的樹林裏,不知見證了多少場因捧角兒而起的鬥毆事件。鬥毆雙方都面目模糊,彼此只記得對面捧的角兒與自己的摯愛不共戴天,個人生活、法律道德全都拋諸腦後。

一場架打完,慘敗者得當眾承認自己捧的角兒不如對方的心頭肉;勝利者耀武揚威,即便出了樹林就會被治安處罰,也覺得是為自己的角兒“做了大貢獻”。

2

捧角兒家

如同今日追隨明星的人被統稱為“粉絲”,這些為了名角“拋頭顱灑熱血”的人們,也有自己的名字——捧角兒家。

清末民初,捧角兒家的組成多元,結構複雜,“捧角兒”儼然成了一個跨越彼時固化階層的“大眾娛樂”項目,一場各取所需的養成遊戲。

最普通、基數也最龐大的當屬普通市民了。這些真摯的人們,如同今日為一張入場券、一次見面會殫精竭慮的普通粉絲一樣,沒有更多的資金用來揮霍,也無太多渠道以花籃、匾額等物投贈名角,只有滿腹的熱情與衷心,用來購買最便宜的戲票、擠在離名角最遠的三層樓上,為自己捧的角兒無條件叫好、與“對家”對罵、在小樹林約架……這些普通但熱鬧的羣體,構成了捧角兒的堅固地基,使之可以成為一種現象級的社會文化活動。

對商界、金融界的名流們來説,捧角兒是一項心靈與財富的雙重投資。在商戰中廝殺的商人們,靠在戲園子——這個“銷金窟”全身心投入捧角兒的時間來放鬆緊張的神經,也通過揮霍自己最大的優勢——金錢,來近距離接觸自己看中的名角,許他一份前程似錦。中國銀行首任總裁馮耿光,是梅蘭芳的頭號捧角兒家。他為梅蘭芳帶來的,可不僅僅是幾聲叫好、幾次維護。他是梅蘭芳的經濟支柱,更有實力促其出國留學精進演技。

1935年,梅蘭芳率團訪問蘇聯,開始為期一個多月的巡迴演出

而捧角兒的另一重大陣營,則在文人墨客。文人沒有一擲千金的能力,但卻有足夠揮灑的文筆,坐擁引發輿論潮水的場域。無論是怎樣的角兒,經過文人的妙筆,總能多幾分曼妙的詩意。四大名旦中的苟慧生,是文人妙筆一手“描摹”成角的;而一時失意的名角言菊朋,也能靠着《上海畫報》一期《言菊朋特刊》,在一整本的畫作、吟詩、散文中重新塑造動人形象,在名利場中扳回一城。

能出特刊,自然意味着新聞出版界也是捧角兒的重要力量源泉。各式報刊雜誌,幾乎是今日論壇與微博的雛形,承載着不同的“黨”為自己所捧的角兒撰文作評、口誅筆伐的別樣“黨爭”。在一團漿糊的“傳媒黨爭”中,依託於上海《民立報》《中華民報》《小説時報》等幾家著名報刊而起的“馮賈黨爭”最為著名。

1909年,南社於蘇州成立,柳亞子前往蘇州參會時,恰好觀看了旦角馮春航的演出,一見傾心,便在南社主辦的報紙上頻頻撰文捧角兒,極盡溢美之能事。

此時,正值北京的名旦賈璧雲到上海演出,“賈黨”擔心自己所捧之角兒在上海受到冷落,特在《小説時報》專出一期《璧雲集》專刊,叫板柳亞子及“馮黨”。不甘示弱的柳亞子很快集合南社成員編輯出版《春航集》專刊,比《璧雲集》厚上100多頁,還包括了十幾頁的“精美劇照”。這樣一來,“馮黨”與“賈黨”的隔空對罵、暗地較勁循環往復,曠日持久的筆戰不只炒熱了兩位角兒,更一度上升為北方保皇立憲派與南方資產階級革命派的意識形態鬥爭。

電影《霸王別姬》劇照

捧角兒家,自文藝中來,終究還是難免迴歸到社會熔爐中去。

3

共赴山巔的同謀

捧角兒抑或追星,簡單的行為背後,暗藏的都是一種複雜的文化現象。與單純的藝術欣賞不完全相同,捧角兒或追星的心理、或瘋狂或出格的舉動背後,不僅僅展現着某種審美的傾向,也包含着更多的文化因素,聚合着社會生活的變遷,折射出“捧角兒家”“粉絲”們的多種心理結構。

從社會變化的角度來看,清末民初的動盪與複雜,讓看似瘋狂的捧角兒成為可能。彼時,社會發展行至一個岔口,東西文化併入,漫長的帝制覆滅,民國初生,儘管依舊軍閥混戰,但人們已經開始渴望“政通人和”的安樂,和諧盛世的美滿。

觀看精美的喜劇、追逐眉目温潤的妙人兒,對普羅大眾來説,無疑是個無限接近美好的便捷方式。據1923年12月21日《申報》記載,每每梅蘭芳來上海演出,誰都想到他的旅社門口一睹“芳容”:“聘他的舞台階下,人頭濟濟,都想一睹梅先生的風采,究竟比天上的安琪兒勝過幾分?”

梅蘭芳《遊園驚夢》劇照

對捧角兒家個人來説,狂熱地追捧告白、幾近瘋癲地詆譭對家、於戲台前吶喊、將豐沛的情感付諸筆端……這些方式都是一種“移情”,將自己的某種人格嚮往,對應到某個“角兒”身上,再通過不斷地強調、宣傳,強化這種“合理的可視幻想”,得到“假想的滿足”,完成圓滿的假設。

而現代傳媒出現,也提供了一個具有共識的“粉絲場域”,讓包括梅蘭芳在內的名角被人熟知,有了聚斂捧角兒家的機會。如同今日的微博超話,報紙、特刊給了文人墨客捧角兒的土壤,也給了京劇名角展示花邊新聞、逸聞軼事的機會。飽受詬病的“梅訊”,既是捧角兒者的殷勤,也是忠實記錄名角生活、投市民所好,加速角兒“大紅大紫”還是“遺臭萬年”的催化劑。

對這些名利場中翻滾的角兒來説,順應並吸引捧角兒家的“捧”,是與精進技藝同等重要的安身立命之本。隨着民初旦角的興起,商演出現了,戲班的酬勞體制發生了演變,決定演員收入的不再是包銀製的“大鍋飯”,而變成了戲份制——每日按照規定比例從演出收入中提成,受歡迎者多得。

於是,原本同舟共濟的戲班成員開始有了身價與地位的明顯區分:頭路角、二路角、三路以下角……頭路名角可以擁有最好的資源與扶持:私人琴師、鼓師、昂貴的服裝與精緻的妝容,也自然能得到最優厚的分成。**拿民國6年的一場演出來看,頭路名角梅蘭芳當晚的演出所得為大洋80元整,而最底層的龍套演員只有小洋6角的收入。**巨大的利益差、漂浮的身世感,角兒們只能希望追捧之風越盛越佳,助自己扶搖直上。

電影《霸王別姬》劇照

當角兒投入“求捧”的洪流,當捧角兒家羣體極度放大捧的行為,當無數次重複起“打投”“吶喊”,最終,捧角兒就變成了一門生意——如同我們今日常常詬病的粉絲經濟。

捧角兒家與“角兒”,成為了一條繩上的螞蚱、共赴山巔的同謀。

“梅黨”馮耿光成為中國銀行總裁後,第一件“豐功偉業之事”,不是維持鈔票、不是精進業務,而是讓梅蘭芳入股中國銀行,讓其持有大量股票,成為股東——而這一行為,亦讓梅蘭芳即刻身價倍增,“揚名於劇界”。捧角兒裏的投資與收益,由此可見一斑。