我們這些年就是心裏的怪物跑出來了,變成大地上充滿了怪物_風聞

观察者网用户_239515-2021-05-14 14:09

龐偉,景觀設計師。

説起植物,這個社會特別有問題,植物也要反映尊貴,什麼貴算什麼,你們知道什麼植物貴嗎?那種頂尖的富豪別墅一般都種羅漢松,特別貴,十幾萬、幾十萬都有,便宜的幾萬。

然後在公共空間種什麼呢?特別有一種棕櫚情懷,明明我們温帶地區不合適種,偏要種。然後冬天就打點滴、穿棉襖。

做景觀

2021.04.17 上海

我做了20年景觀了,做了這麼長時間景觀之後,我要坦白我自己的一種情緒,我越來越覺得那種流行的景觀挺煩的。

其實你們發現沒有,很多那種新的地方,尤其是新區,你們去張江、去天府新區看看,那些景觀好像跟我們的內心沒什麼關係,就是一種樣式的泛濫,一種特別大強度的不斷複製。

我甚至覺得有時候委託方讓我去看項目,我去場地覺得挺美的,雖然那些地方可能會破敗一點,但是環境都是真實的。而且那些舊的東西里面有信息,它有話要説。但是你看我們現在新做成的一些景觀,有多少話要説?沒有話,它互相臉對臉,都是空的。

我今天來,站在一個做景觀的角度,可能要跟大家一塊討論一下,就是我們到底做錯了什麼事情。到底錯的是景觀,還是其他什麼東西?我個人的想法是,一切的景觀其實都是內心世界在土地的投影,我們實際上做的都是心相。

如果説一個東西是怪物的話,它是你心裏面的怪物跑出來了。實際上我們這些年就是心裏的怪物跑出來了,變成了大地上充滿了怪物。

我要討論幾個詞,我們剛才説觀念,觀念出來了就變成了大地上的景觀,那麼我們來講講觀念吧。

創新保守

創新,創新是不是特別好的東西?一定特別好,好多論壇想不到名字就叫創新論壇,基本上就沒有錯了,創新這個事倒好像變成了一個宗教,只要講創新就一定對。

我覺得創新是一定要有的,在科技、藝術,甚至建築上都應該創新。但是土地,土地是一個千萬年的承載,如果土地都那麼創新,正像我們有位詩人叫于堅,他説他在昆明住了幾十年,經常找不到家,他不是在説自己變傻了,而是説微地理的日新月異。

我們創新得太厲害之後,心裏面一些穩定的東西就沒有了,而這些穩定的東西是形成健康人格特別重要的東西。

所以我在想保守,“保守”在現代漢語裏面似乎是一個負面的詞,指阻礙社會進步,完全不接受新事物。但是我們是不是也要給它一點正面的含義?有些東西是不是可以維繫下去?

人作為特定的一種生靈,記憶對我們是多麼重要的東西,當把記憶都抹平,一味地奔向前就叫創新的話,那我覺得那樣的社會是非常不健康的。

所以有機會我們一塊醖釀着開個保守論壇好不好?不要都是創新論壇了。

而且我們在不斷引入那麼多優秀的國外大師去做各種設計的時候——人説要把中國變成一個建築實驗場,這一定程度上沒有問題,中國太缺試驗了,但是另一方面我們可能也需要有一些基本的,能讓我們記得住自己是誰的東西。

地球表面有那麼大的面積,我們的同行説,把它全做成設計吧。我真的害怕那一天到來,不管這些同行們有多優秀。我覺得設計這個事情,主要還是,就像西方人説的,是上帝做的,我同意這個觀點。

地球上大多數地方應該還是原來那個樣子,它已經是一個精妙無比的設計了,那些空氣,那些海洋,那些山,那些樹木。當地球表面全部被設計師做成設計的那一天,一定就是地球滅亡的那一天。

中式地方性

然後我要講中式和地方性。昨天到上海,有一個朋友説請我吃飯,我問,吃什麼飯?他告訴我,咱們吃中式飯。你聽這麼有毛病的事情,為什麼我們在各種領域大聲地説?這些年,裝修中式的,景觀中式的,還有新中式、舊中式之分。

中國太大了,我們身在其中,但我們不能拿這麼一個粗淺的思維和邏輯來説話。從時間上,宋元明清各有不同,都是中國。在地方上,江南跟東北能一樣嗎?中原跟嶺南能一樣嗎?

所以我們在這個地方講文化,怕的是講一種大而空的文化,一種本身弱智的文化,不願意做邏輯的基本演練和概念的辨析,這不是一種很差的思維嗎?但是我們到處都在講所謂的中式。包括過節的時候,到處都是中國結。

然後我們一説色彩就是中國紅。其實中國人對顏色的領悟力是很強的,比如遠山如黛,所謂黛就是墨黑色。然後你看春天,初春跟暮春的綠色是不一樣的,從一開始的鵝黃嫩綠到最後濃蔭的墨綠,我們有各種各樣的色彩,但是就籠統地説成一箇中國紅,我覺得這些都是跟我們的景觀審美有關的事情。

網紅 日常

然後再説網紅。當然有些人覺得網紅膚淺,我覺得不能這麼看。網紅是什麼?網紅是人民羣眾,尤其是年輕人,對那種大一統的無趣設計的一種反抗,是一種突圍。它告訴我們,大家從人性上喜歡眼前一亮。

但是我現在害怕的是,網紅也會變成一些無趣的人想要去打造的東西。網紅能生產嗎?創作的規律如果被生產的規律代替,那這個創作就不能被稱為創作。創作一定是相對數量少的,充滿靈光的。今天很多網紅帶來商業賺錢效應的時候,一些人試圖大批量地生產網紅,可能最後這種網紅也就沒法網紅了。

如果説網紅是好的,那麼網紅的反面,日常好不好呢?我覺得網紅不一定是日常的反面,日常非常好。

我們也看到,有一些地方官,有一些大老闆,他們是日常的敵人。古代有個詞叫“引車賣漿”,就是説拉大車的、賣豆漿的,那就是老百姓,老百姓的生活充滿了人間的温情和熱度。但是這些在他們的眼睛裏就變成了髒亂差,一定要改造,一定要換成所謂高大上的東西。

但是你看看,中國有幾個新區是温馨的?充滿了巨物,過不去的馬路,暴曬的廣場。我們對日常太缺乏一種要呵護的認知了,我們崇拜着一些我們自己都不明白的東西,我們拿怪物的感覺代替了真實的本心。

權力 權利

然後權力和權利,我不知道還有哪一種語言能把兩個相反的詞語用一種發音發出來。現在我講權力(利)的時候,你們知道我講的是哪一個麼?實際上在我們的社會觀念中,對這兩個截然相反的觀念也是多麼的漠視。

大家講到後一種權利,通常會講到比如兒童遊戲的權利,殘疾人行走的權利,比如説盲道。它講的是從弱小到強大的這麼一種反向的東西。

但是第一個權力正好相反,我們今天看到的蠻不好的事情是,前一個權力太大了。

比如某著名高校的學生,他們培養的設計學生做作業的時候都講到後一種權利。他講要做一個高速公路一定要留一個涵洞,讓動物能穿過,然後他講一個地方要讓低收入者得到關懷。多好的想法,這些學生多棒,去評圖的時候都要點贊這些孩子們。但是畢業的時候他們基本上都投向了前一個權力。

我講一個最極致的例子,第三帝國的希特勒,那就是權力到了極致了。他的審美品質並不低,有個紀錄片叫《意志的勝利》,裏面就講第三帝國的審美,那種宏大是權力美學的集大成者。

其實納粹的軍裝、工業設計都是很棒的,但是非常危險,那是屬於前一類權力的,那裏面聽不到人健康的聲音,聽不到一個人自己的尊嚴。

所以這個東西要小心,不要看到無比巨大的高樓、馬路、廣場,我們就跟着樂,那是不對的,人在裏面沒有安身立命的基本座標。

有個領導講,你看我們做的那個廣場多好。其實我看的很清楚,那個廣場糟極了,就是剛才我批評的那種權力的廣場,對着政府中間,光禿禿的,夏天日曬的時候完全沒有辦法坐。

但是他説,你看,那麼多人去。

為什麼那麼多人去呢?因為大家沒有地方活動,所以只能去。不能把只能去的地方説成是好,對不對?

你看房地產商,房地產商的權力。不是説中國的房地產商都不好,但是我經常撞到他們狂妄到什麼程度?他們要求説,樹落葉不好看,你們能不能儘量讓樹不要落葉?

其實大自然的造物,四季的樹都很美。我們不能説落了葉的樹就不好看,我們也不能説月亮缺了一塊就不好看。月亮有權陰晴圓缺,樹有權落葉。

不要以為我們剛剛有點富裕,有點物質資源,就盛氣凌人到對大自然,對上帝的造物都説三道四、掐三揀四,這是一種非常狂妄的集體無意識。

不種植物的公園

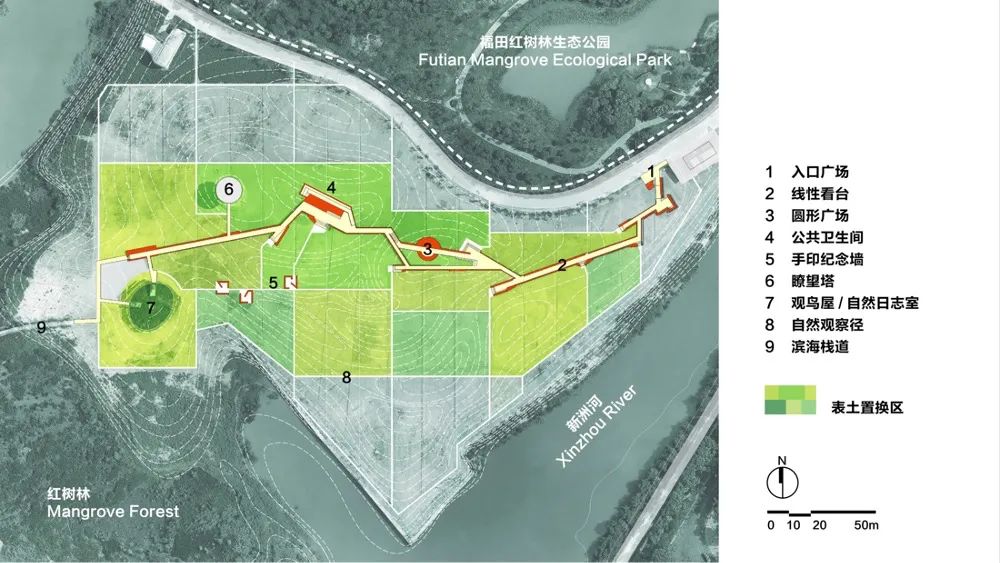

我下面講一個公園,是在深圳,建成時間是2019年,就是新冠疫情前,我們是被委託方。它是為第19屆國際植物學大會做的,植物學大會是全球頂尖的植物學家聚集起來,討論植物學重大問題的大會。

它是一個紀念公園。大家知道紀念這件事又是一個觀念的套路重災區。紀念一般都跟什麼詞相關?它的關鍵詞一般都是中軸線,一般都是端莊、肅穆,然後還會有一些名人,尤其是領導人,這都是跟紀念有關的。如果不這樣就不能紀念了嗎?

我們也想有所突破,另外很重要的是它是植物學大會的紀念公園,我們做什麼好呢?種很多大家沒見過的植物嗎?

説起植物,這個社會特別有問題,植物也要反映尊貴,什麼貴算什麼。你們知道什麼植物貴嗎?那種頂尖的富豪別墅一般都種羅漢松,特別貴,十幾萬、幾十萬都有,便宜的幾萬。

然後在公共空間種什麼呢?特別有一種棕櫚情懷,明明我們温帶地區不合適種,偏要種,然後冬天就打點滴、穿棉襖。

列奧波德被稱為“生態倫理之父”,在他的推動下美國建了很多國家公園,他有很多重要的觀點。他説,他反對不完整的人類挑選,那些因為沒有商業價值被忽視被排除的大地社會成員,往往是土地系統完善功能的基礎。

我就想到我們有個詞叫觀賞植物,為什麼要把植物中的一些排除掉,然後説它們是觀賞植物?什麼植物不能被觀賞?

列奧波德還説,植物不是作為土地的裝飾,甚至遮蓋、否定,而應該成為土地意志的流露和讚美。

對比一下現在外面的畫面,植物不就是裝飾城市的嗎?不對,植物是生命,不能老把植物當做裝飾,然後就特別愛用那些紅的、紫的、變態的金黃色的,調色盤,叫模紋花壇,花特別多的錢。

説回做紀念公園,這個場地對面是香港米埔,原來是建築材料的填埋場,狀態就這樣,是不適合種東西的。

我們做了這麼個方案,甲方就很生氣説,你們簽了合同收了定金,然後就做這麼簡單個方案,植物呢?那些綠的是什麼植物?什麼植物都不是。那些灰的呢?灰的也不是植物。

這在現代漢語裏叫糊弄。但是我在這兒講,我們真的呼籲糊弄。我們今天設計的問題不是糊弄,是過度設計。

為什麼我一個做景觀這麼多年的人説我見了景觀挺煩的,太多的人工物,而且這些人工物跟排泄物差不多,我們這代人的美學並不是很好,我們就拼命地創新。

我們中國古人做了幾千年也就做了幾個大屋頂,幾個亭子,做的形式非常好,但是我們現在每一個學生出來之後都想做一次創新,然後我們全社會就去接受他的半成品。所以這些創新不要講太多了,真的做少一點,不要過度設計。

包括我們的燈光,原來我們説社會不發展,改革開放前進個村子黑咚咚的。今天我們到一個城裏面那叫光污染,很多地方刺的你,你又不是犯罪分子,把你的眼刺的看不見。

我們做了這個之後,甲方説找你們就是覺得你們生態植物做的不錯,怎麼就沒有樹,沒有植物,連草都沒有。

我們就解釋説,別急,會有的,我們人不種,它也會有的,風種,鳥種,昆蟲種,我們只改良土壤。

我們説了植物是馴化的,我們做了千百個公園,上海現在講公園城市,一定有無數公園,但是哪一個公園不是領導,或者植物學專家,這個説,我喜歡玉蘭,那個説,我喜歡銀杏。它們都是人的意志,尤其是那些有權有勢的人的意志。

但是真的有個風飄來的種子,殺無赦,立刻把它鏟了,這就是現實,上海沒有一個公園真的是自然的意志。中國所有的公園也都是這樣,沒有自然的意志。

所以我們想做一個實驗,或者説像昨天有個攝像師在我講的時候説的話,他説這是個行為藝術吧?我説你就當它是吧。一個植物不種,咱們就全信任老天爺了好不好,然後看它長成啥樣。

但是專家們多數是反對的,他們提出外來入侵品種會一統天下,沒有我們説的那種博弈,説這個地方以後看不到我們説的生機勃勃的樣子。

這種情況下,當專家不行了,你們知道在中國會怎麼辦呢?領導。非常感謝深圳領導的開明,聽了我的彙報以後,他説,植物學大會有兩件事:一件事就是對植物的利用,從植物裏提煉治瘧疾的藥,提煉做輪胎的橡膠,這個事沒完,千百年還在做;另一個就是這個大會實際上是一個哲學,它在討論我們人跟植物的倫理關係、哲學關係。他説,我看你們抓住了這一點。

我老淚縱橫,然後就真的做了,我們從深圳各個有代表的地方去取土樣,把它都放到這個地方。真的就是不種草,不種花,不種樹,只是取土樣,但是土樣裏面可能藏着種子,那就由它吧,都是自然的結果。

然後出來之後,我們只做了一條看台,我們當時説是“思想的閃電”。

一般一個項目做完後是最輝煌的時候,這時候就會剪綵,但是我們這個項目剛做完就是最荒涼的時候,什麼都沒有。我那時候説段子,我説嶺南這個地方,雨水又充沛,陽光又充沛,土壤也不貧瘠,你把個鐵鍁靶插到土裏,過兩天都能長成一棵樹。

果然你看,這是剛開始,然後慢慢地長出一些來了。那下面藏着一個生態廁所,沒有做建設,一個梯形看台就是人的觀察徑,這個大觀徑鏡分成了很多更小的觀察徑。

這都是老天帶來的種子,它們自己綠了起來。

這是入口,就把人的東西做到了最少。

這是我們的植物設計師在調研,在看發生了什麼,什麼植物是最早來做客的。然後他們説外來入侵品種,我説也別那麼害怕外來入侵這個事兒,你想外來,上海有幾個本地人,廣東有幾個本地人,這個公園應該要有這個胸襟。

深圳出台了一個叫“2121計劃”,他們在我們這個植物學大會的紀念園,將要進行一個為期百年的自然科學實驗計劃,讓非政府的科普組織、讓青少年持續觀察植物的演替,觀察大自然的運動軌跡,我覺得這個特別好。

剛才説到惡性入侵品種,深圳覺得不能清一色原教旨地讓我這麼折騰,他們讓青少年去做一個叫“打綠怪”的科學活動,就是辨認出這裏面的惡性入侵品種,然後予以剷除,這是對這個事情做了一點折中。

最後我想説,你們別把我當成做景觀的。整個社會是一個豐富的完整的有機體,我覺得我們有個很不好的東西就是,每一個人因為自己的職業把自己放到了一個深巷裏面,不跟別人溝通,一來就拿自己的職業定義自己,我是做景觀的,我是做化學的,我是做塑料的。

有個法國人叫蒙田,他説我是人,我關心一個人關心的一切。我覺得説的特別好,其實我們乾的所有事情,關於所有人,也關於你們。

謝謝。

策劃丨麗穎

剪輯丨大凱

設計丨CiCi