低生育率時代,中國的出路在哪裏?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2021-05-16 09:04

烏鴉校尉作品

首發於微信號 烏鴉校尉

微信ID:CaptainWuya

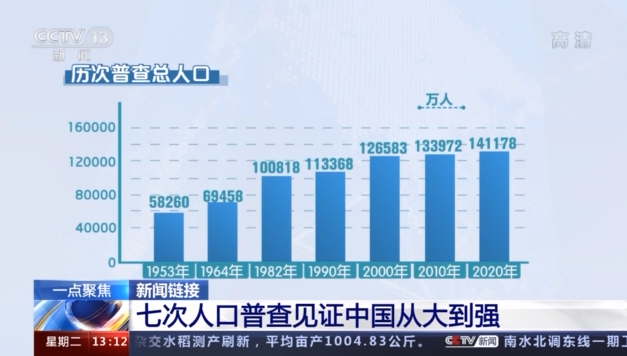

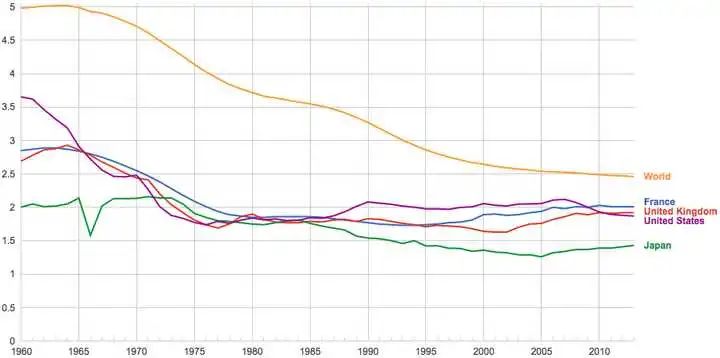

第七次人口普查的數據出來一段時間了,2020年,中國新出生人口為1200萬,比2019年下降了18%,而總和生育率更是跌倒了1.3,不僅低於北歐地區,甚至低過了日本。

於是,社會輿論席捲而來,大家討論的無非三個問題。第一,低生育率究竟是什麼造成的?第二,它到底是好還是壞?第三,未來的出路在哪裏?

這也許不是單純的一個人口問題。我們不妨先搞清一個概念,那就是現代性危機。

“現代性”在學術界沒有明確定義,大家泛泛的共識是追求理性、崇尚科學,以及建立一套自由民主的制度。

現代性與現代化密不可分,可以説前者是後者的結果。

當人類從農業社會邁向工業社會時,就開始了現代化的進程,蒸汽機被髮明,電燈電話通向千家萬户,汽車奔馳在縱橫交錯的公路,互聯網打開了信息時代,這一切都是現代化的圖景。

1

現代性就是建立在現代化基礎上的意識形態。作為商品經濟化妝師的廣告,最能體現這一點。

比如,你常常可以看見這樣的廣告,畫面上是一瓶高檔礦泉水、一支有質感口紅、或是一個潔白的馬桶,旁邊往往會有性感的女模,搔首弄姿,笑語盈盈,文案則寫着“生活態度”“人生夢想”之類的話。

如果不做任何聯想,它們就是平平無奇的普通商品而已。但人偏偏會聯想,你會想到自己也擁有這樣一位嬌妻,住在大城市的百平住宅裏,衣着光鮮,彬彬有禮,和大人物談笑風生,往來絕對沒有白丁。

盧梭在浪漫主義小説《新愛洛伊絲》中寫道,年輕的主人公邁出探索人生的一步,從農村走到城市,在給情人的信件中,表達了一種困惑和恐懼:

“我開始感受到這種焦慮和騷亂的生活讓人陷入的昏亂狀態。由於眼前走馬燈似的出現瞭如此大量的事物,我感到眩暈。在我感受到的所有事物中,沒有一樣能抓住我的心,但它們卻擾亂了我的情感,是我忘記了自己的身份和應當歸屬的對象。

我不知道自己下一次終於會愛上誰……我僅僅看到了自己眼前的幻象,但只要我試圖抓住他們,他們馬上就消失了。”

這種感受放在今天的中國依然不過時。回想一下,當你剛剛踏入都市叢林,看着街上的車水馬龍,聞到商場裏刺鼻的香水,目睹五顏六色的大屏廣告,陣陣轟鳴穿透耳朵,你是不是感到自己像走進了萬花筒,從而感到“眩暈”。

用“眩暈”來形容現代性極為妥當,這是一種身體超然、呼吸急促、意識模糊的狀態,讓你想入非非,讓你馬不停蹄,越快越刺激,根本停不下來。

現代性塑造的資本主義景觀,通過視覺、嗅覺、聽覺等滲透進你的感官,從而來指導和規範你的生活。

馬克思説,一切堅固的東西都煙消雲散了,一切神聖的東西都被褻瀆了。生產的不斷革命,社會關係不停動盪,永遠的不確定,消費變成符號,算法控制人心,廣告製造幻覺,這是後工業化時代區別於過去一切時代的特徵。

對於剛從農業社會中走出來的中國人來説,我們是很樂意擁抱這樣的生活的,於是一味追求“發展才是硬道理”,搞錢搞經濟被提上日程 ,大規模建工廠,建流水線,招海量工人,和全世界貿易,日子也是蒸蒸日上。

但時間久了,出問題了,咔地一下,手指斷了,啪地一下,跳樓了,“一顆螺絲掉在地上,在這個加班的夜晚,垂直降落,輕輕一響,不會引起任何人的注意”。

而火遍白領階層的打工人梗,也讓大家心有慼慼焉,今天辦公室猝死了,明天擔架抬走了,覺得活着沒意思。

工廠和官僚化的辦公場所不僅是生產、再生產的中心,更是將我們轉化成物品的意識形態機器。這種生活是一種被動的體驗,因為人需要成為的是一個機械系統中的零件。

這是現代性的必然,因為它包含三種制度層面的東西:資本主義、工業化及伴生的意識形態。

從生活的載體上説,現代性更容易在城市中體現出來。因為資本主義和工業化為了效率,必然要求現代權力、資源和管理越來越高度集中化。

這就導致城市的人口密度越來越高,而東亞的人口密度在全世界又是靠前的,表現出來的就是節奏異常快。

2

城市的節奏很難具體來形容,一定要説的話,可能是人們起牀後上班前的緊張動作,是通勤時的步伐速度,是奮力追趕公交車的氣喘吁吁,是等待紅燈時內心的焦躁程度。

香港,作為世界人口密度第三大的城市,在超級地租的瘋狂壓榨下,底層人生活令人窒息,一家人擠在十多平方的房間裏,吃飯在這裏,如廁在這裏,睡覺在這裏,壓抑程度可想而知。

另一方面,它又是密密麻麻的霓虹燈、起起伏伏的股票K線構成的電子荒原,對人敲骨吸髓後,然後又輸入精神養料,完成一種循環。

可以説,這是資本權貴與金融食利階層聯手打造出來的畸形怪胎,也是工業文明與剝削機器製造出來的致幻樂園。

對岸的深圳也正在一步步向香港靠近,曾有人問,北京是帝都,上海是魔都,那深圳應該叫什麼?

最風趣的回答,當屬“戾都”。“戾”由户和犬組成,源自深圳兩大著名現象:房和狗。

房,自然説的是房價高,年輕人接盤不易。狗,則代表禁止吃狗肉,以示與國際接軌。此外狗還代表畜牲,即社畜。

吃狗肉人士與不文明養狗人士的對抗,以及城市新地主階級與無產階級的對抗,產生出了嚴重的戾氣。過於稠密的人口在城市聚集,不可避免地會產生矛盾、摩擦和烈度更高的階層衝突。

僅僅因為噪音這件小事就可以產生無數的紛爭。媒體報道,在上海,兩家樓上樓下的鄰居,因為水管老化滲水影響到了樓下,由於沒有好好溝通,遂反目成仇。

樓下購買震樓器進行反擊,一震就是五年,攪得整棟樓都不得安寧。

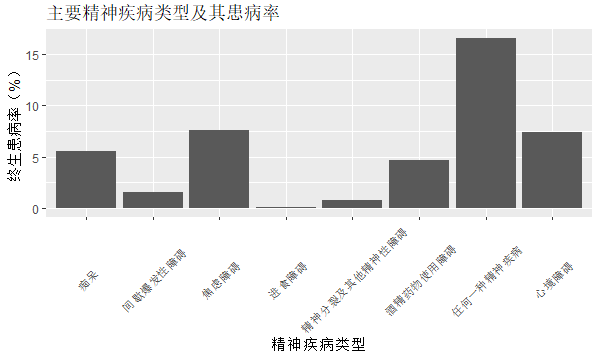

精神病學專家馬茲達·阿德里在《城市與壓力》中認為,在城市當中長大的孩子,成年之後,患精神分裂、抑鬱症的風險是農村孩子的2-3倍,越是大城市,患病的概率也就越大。

仔細回想,這些年來,我們生活中有哪些東西消失了?

人與人之間的那種開懷大笑,正在以驚人的速度從這片土地上消失,曾經遍佈街頭巷尾的嬉笑怒罵的場景再也不見了。

我們無法想象,五十年前日本還是那個開朗外向的民族,三十年前香港還是那個人人爽朗的地方,十多年前的內地還猶有歡聲笑語的温存。

而多出來的尷尬又是什麼呢?

你可能會有這樣的經歷,在路上迎面遇到像你一樣的社畜,你從他畏畏縮縮的眼神中就可以判斷出來。你們同時向左,又同時向右,最終差點撞到一起。

只要沒有明確的規則指導,社畜寸步難行,瞬間就失去了對這個世界本能的反應能力。

人們臉上的表情逐漸變得麻木、呆滯、尷尬,情感的表達越來越單一,語言功能慢慢喪失,開始抖音化、日語化、縮寫化。

西方國家也碰到過這些問題,所以**“逆城市化”**浪潮逐漸興起。20 世紀80年代,歐洲城市化水平比較高的西北歐,以及地中海中部地區的意大利,農村基礎設施建設水平已比較高。

搬到城市的郊區去,在鄉間小鎮,在野嶺山坡,遠離城市的喧囂,享受着新鮮空氣和自然風光;有兩三個孩子,養一雙貓狗;時不時地露台上舉行晚餐宴會;節假日就參加社區活動,與鄰居們交談、歌唱,舉行有趣的比賽。

正是這樣,曾經被稱為低生育樣板地區的北歐國家,在前些年反而逆勢出現一波生育率顯著攀升。

不過,這樣的資產階級生活方式看似愜意,卻要付出高昂的基建成本,而且即便如此,它本身也沒有逃離現代性的桎梏。

二戰以後,社會學家開始對現代性開始進行反思,英國學者齊格蒙·鮑曼在《現代性與大屠殺》講到,現代性有兩個重要指徵,一個社會生產造成了普遍的道德冷漠與道德盲視,沒有人覺得自己有罪,卻都是共謀,最典型的莫過於奧斯維辛的大屠殺。

另一個是理性,要進行大屠殺就需要對猶太人完成身份建構,這需要權力、管理和技術的高度融合。

哲學家馬爾庫塞認為,發達工業文明一定會導致極權主義,這不止是那種政治上的恐怖氛圍,更是一種經濟上的控制。

這個不難理解,當生產力把社會上所有人動員起來時,個人往往就顯得微不足道。

3

作為政治象徵的國家力量逐漸退場,散漫自由的社會力量也慢慢退場,取而代之的是無孔不入的經濟組織力量。

更致命的是,作為複合型的高技術企業,對人才的要求越來越高,專家們整天吵吵着説中國要從人口紅利變成人才紅利,這不僅意味着競爭烈度變高,還帶來了更可怕的問題。

不斷湧現的新技術讓人們的學習時間不斷延長,而人的生育發育速度是趕不上資本萃取的速度的。二十多歲畢業,三十五歲報廢,資源利用壽命僅為15年不到。

作為一顆小小的燃料,大家本來是有着成為灰燼的覺悟的,但若説多年的人口紅利(人才紅利)被一些人當成了理所當然,不加珍惜地竭澤而漁,用後即棄,那誰頂得住啊?不要説生育了,連生存都艱難。

工業化剛興起的時候,珠三角每年切斷十萬根手指,到了後工業化時代,打工人被困死在996。唯一的區別在於,前者還能有所選擇,後者在現代化網絡的絞殺下,根本無處可逃。

農耕文明時代,農民被鎖死在萬古如長夜的土地剝削制度上,而工業文明時代,勞動力伴隨着機器一起消磨成廢渣。從一種循環到了另一種循環。

區別在於,在過去,農民的想象僅僅止步於小米粥和金鋤頭。到了如今,底層人也窺見了權貴與富豪們的生活一角,這當然會刺激他們衝破階層桎梏,嚮往美好生活。

農業時代積攢下來的龐大人口,在資源不斷集中、技術不斷向前的工業化過程中,只能以過度的學業競爭、慘烈的就業競爭、自我絕育與自我消耗的方式,完成財富的原始積累。

而嗜血的資本聞到了這股高烈度碰撞中的血腥味,不僅不會制止,還會推波助瀾,不斷篩掉那些不願主動加班、不肯“拼搏進取”、身體素質較差的“劣質”燃料;而所謂的“優質”燃料,以為沾沾自喜獲得了一點點勞動補償,實際上已經和魔鬼簽訂了契約,將肉體和靈魂雙雙獻祭。

所以,工業化固然是後發展國家想要成功的必經之路,但不是説單憑工業化就能高枕無憂。

相比於農業時代,工業文明提供了更充足的“安全感”,起碼可以讓絕大多數人免於死亡的威脅。但安全感的提供,往往也成了馴服最重要的要件,因為你必須被納入某個體系內。

法國哲學家福柯敏鋭地提出,一旦你進入這些體系,就必須被觀察,監視,衡量,評估,打分,分類,矯正,訓練,懲罰,優化。

想想現在很多公司不僅有周報、日報,甚至還有小時報,有晨會、午會還有晚會,通過把時間進行不斷細化地切割,對員工完成不間斷地監視。

這是技術和制度造成的,在無處不在的攝像頭和網絡監控下,一不小心拍了張照片就被公司開除,在QQ上閒聊幾句數據立馬被抓包,HR小姐姐當場警告。

某種程度上,這樣打工人甚至還不如過去的佃農,至少他們可以扯兩句嗓子、抽抽煙解解乏。

這或許就是我們過早接近K值的代價,它來自於數學家韋呂勒提出的邏輯斯諦方程:dN/dt=rN(K-N)/K。

其中,N代表某種生物現有數量,t代表時間,r代表沒有環境限制下的自然增長率,K代表這種環境可承載的數量上限。這個公式代表的含義是隨着人口數量接近人口上限,人口增長率會不斷下降,直到趨近於0。

隨着科技進步和社會發展,K值會不斷上升。不過,到了一定階段後,以最低限度的生存來看,地球的人口承載量雖然大大增加,但人們想過上更舒適的生活,K值反而會緩慢下降。

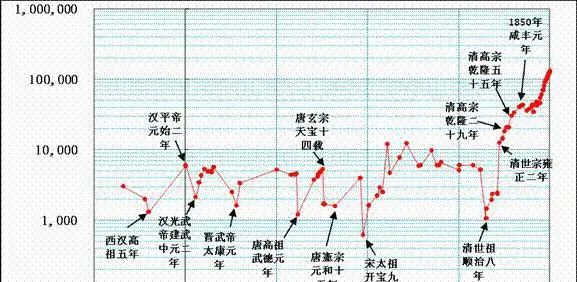

在封建社會,解決這個問題的方式有兩種,一種是通過瘟疫、戰爭、屠城來主動消滅人口。

這種方式不僅很殘忍,而且往往不受控。比如東漢末年,全國陸續爆發十多次大瘟疫,幾十年間,全國人口由5600萬減少一大半,到晉武帝時只剩1600萬。哪怕連貴族都難以避免,建安七子中的徐幹、陳琳、應瑒、劉楨四子,也在大瘟疫中死去。

當然,資本主義社會也沒好到那裏去,華盛頓、丘吉爾和希特勒都是著名的種族屠殺分子,在國家機器和現代技術的加持下,殺人如割韭菜,遍地人頭滾滾。

另一種方式更加合理,而且副作用小。我們要知道,當資源不足時,不僅是羊太多了,也可能是狼太多了,太貪婪了,狼羣越來越大,羊無法持續為他們輸血,生態循環難以為繼,帝國慢慢崩塌。

歷史上,雄才大略的君主遇到這種情況,通常會親自下場,以雷霆手段殺掉一批狼,於是,帝國又可以重新煥發生機,這就是所謂的王朝中興。

當我們在討論人口問題時,不只是在討論問題本身,而是在關注着我們將要走向何方。

我們現在遇到的情況是怎樣的?現代性危機讓全球性資本主義的擴張已到盡頭,無產階級可以預知的未來已經被資產階級買斷,羊羣嗷嗷待哺,狼羣虎視眈眈。

對中國來説,出路無非兩種。

第一種是建立國家資本主義,在暴風雨來臨前,將科技樹全部點亮,用金融資本和科技資本和西方爭霸,這就是所謂的**“入關”**。

第二種是創造出全新的制度,對內公平分配,在危機到來前守住防線,然後平穩地對外進行輸出,和資本主義分庭抗禮。

未來如何走向,只能取決於我們的選擇。

烏鴉校尉整理編輯

首發於微信公眾號:烏鴉校尉(ID:CaptainWuya)

如需轉載,請後台留言。

分享給朋友或朋友圈請隨意

參考資料:

《城市與壓力》,馬茲達·阿德里

《新愛洛伊絲》,讓·雅克·盧梭

《單向度的人》,赫伯特·馬爾庫塞