讀中文系的“廢物”_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2021-05-18 09:18

作者 | 南風窗記者 尤丹娜

央行論文提到的“文科生太多”,無論以怎樣的標準劃定“文科生”的範圍,中文系,都是那個“最文科”的專業。

作為一種文化基因,“中國文辭”是傳統中國文化價值的凝練,是技藝,更是修養。

作為一種知識體系,中文系曾在“表達民族意識、凝聚民族精神,以及吸取異文化、融入‘世界文學’進程方面”,發揮了巨大作用。

作為一門專業,中文系常被認為是沒用的廢物。

事實果真如此嗎?中文系是否真的是“無用的文科”中最無用的那個?中文系到底為學習它的人帶來了什麼?

南風窗記者採訪了五名身處不同階段的中文系學生,與他們聊了聊中文系的學習經歷、有關求職與生活的思索:無論哪個年代,無論某個專業的“黃金時代”有沒有退場,那些認真學習過、感受過基礎學科的人,總會再次在社會中、人生裏找到心安之所,不會輕易崩塌。

1

“門檻很低,堂奧極深”

高考後,比起經濟、金融、傳媒等內容清晰、目標明確的專業,選擇報考中文系的孩子,大多難以避免和父母的一番爭論。如今正在讀現當代文學專業研究生的唐金,形容本科報考中文系時的自己時“目前為止人生中少有的堅定時刻”。

喜歡看書、喜歡文學,就“一心只想報中文系”,就業面、人均工資什麼的全部沒有考慮——但唐金的爸爸在替她考慮這些,覺得中文沒有什麼明確的方向,想要她報金融、法律等專業。

“我一直以來算是很聽他的話,盡力去滿足他的期待。但這次我就做一點自己喜歡的事情。當時也是對他吼了一通,就像是五四新青年,‘我要自由!’‘挑戰權威!’‘做自己!’這種。”

與唐金相反的,媽媽是語文老師的奚法,是在爸媽的要求下被迫填報了中文系。在奚法的爸媽看來,中文系是一個女孩子應該學習的那種專業,“學起來壓力會小一些”,而且今後無論是做老師、主持人還是記者一類的工作,總會有想象中的體面。

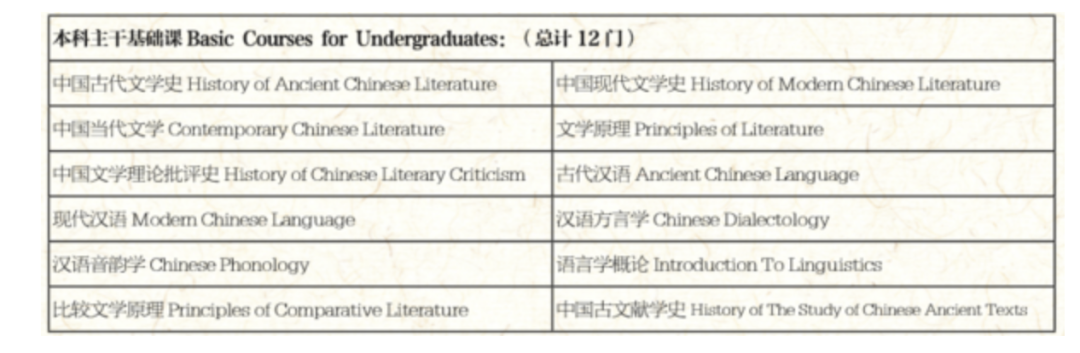

北京大學中文系教授的課程內容(圖片來源:北京大學學校官方網站)

無論是反對還是同意,中文系帶給外界的感受無外乎兩種:“中文”,還用學嗎?“中文”,不就是看小説?那是不是還蠻輕鬆浪漫的?

北京大學中文系教授陳平原曾在有關中文教育的論著中概括中文系的特點——門檻很低,堂奧極深。

事實上,無論是一心想進中文系、愛讀書的唐金們,還是一心想要孩子進中文系的父母們,都鮮少有人知道,被草草稱作“中文系”的中國語言文學系,包含了語言和文學兩大類。

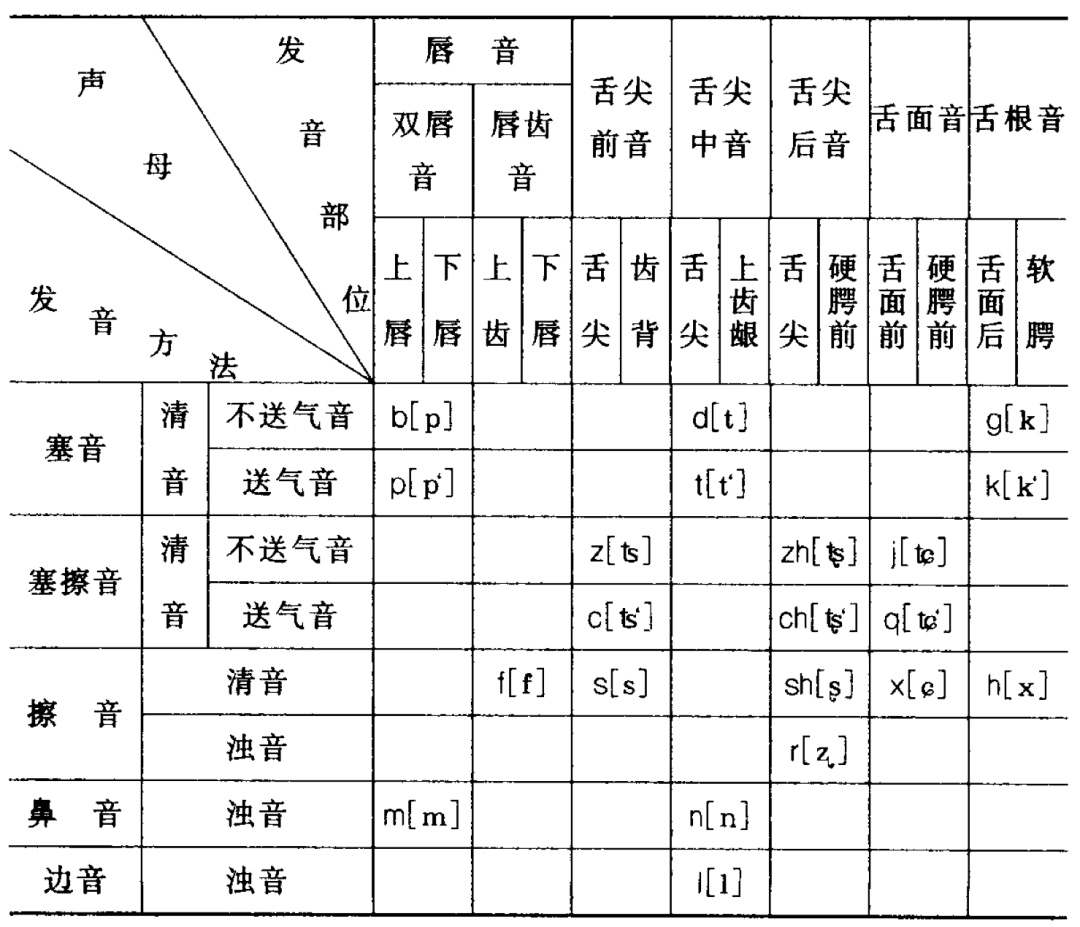

文學,是世人熟悉的那部分;而語言,則出離了公眾對“中文”詩意的理解,更像是“理科”——比如語言學要學習人在發音時舌頭所處的位置,要繪製舌位圖……可以説,僅中文系包含的“語言”部分學習,便能回答這個疑問:中文還用學嗎?用的,而且學起來不算容易。

那麼,中文系等於風月,等於無限的輕鬆浪漫嗎?

北京大學未名湖春色

最初,抱着一腔堅持進了中文系時,唐金覺得的確如此—中文很浪漫、文學很美。但是真正開始讀了中文專業,風月、美與浪漫似乎還在,但又越來越遠了。“我一直在想中文究竟是什麼,然後我在整個大學其間逐漸找到了答案。”

大一,唐金上一門古代漢語課。任課老師不苟言笑,在中文系是出了名的倔強。結課時,老師在黑板上寫“非學何立 非書何習 終以不倦 聖賢何及”,然後他走下講台,鄭重其事地對學生們鞠了一躬。“那時候,我覺得中文系教我要成為一個有風骨的人。”

大三,唐金上一門當代文學課。課堂以“文學史+推薦閲讀”為主。老師推薦了作家弋舟的《隨園》,唐金很喜歡,課餘時間找了這個作家所有的書來看,常常看得拍案叫絕——那是學習任務之外,“太多產生情感共鳴的時刻了”。

在中文系課堂系統推薦的當代書目裏,唐金看到了當代作家書寫的那些“生命尊嚴被踐踏、生存權利被忽視、生活幸福被剝奪的悲劇”,和掩藏在其後的,“在殘酷現實中堅守尊嚴的人”。“那時候,我覺得中文系能幫我們尋得屬於自己的體面和尊嚴。”

作家弋舟

大四,保送研究生的唐金去旁觀文學院的新生開學典禮,看新一屆的中文學子帶着自己或爸媽的期待踏入這“堂奧極深”的領域。“那時候,我知道了中文系是接地氣的,是可以在很多方面書寫自己的傳奇的,是可以經世致用的。”

2

沒有標準

中文系是可以經世致用的。這樣的表達有些令人無奈,彷彿用四年的學習時間,只得到一個“可以用”的結果。這可能源於中文系的一個困局——沒有標準答案,所以哪怕是“可以用”這樣的結論,似乎也要反覆舉證,充滿懷疑。

被迫學了中文的奚法,在保研時選擇了徹底轉換方向,攻讀法律。在她看來,中文和法律最大的區別,或許就是“標準”。

奚法記得,本科時,她很喜歡文學理論,但有一次,她與老師爭論“美是主觀的還是客觀的”,彼此都無法説服對方,她覺得很茫然。但法律不同,法律是有所依仗的,無論是板上釘釘的法條,還是確鑿無疑的規定,它們讓學習者、從業人的判斷有跡可循。但中文不是。

這種“無所依仗”帶來的困惑,也在今年碩士研究生畢業求職的汪夏身上出現。

和許多畢業生一樣,汪夏的“夢想工作”也是互聯網大廠。但是投遞簡歷求職時,汪夏發現,自己沒有太多互聯網需要的技能、互聯網固有的思維,也沒有亮眼的大廠實習經驗。並且,汪夏發現,“中文學科如果想要進入互聯網,由於學科限制,其實都是一些邊緣支撐性崗位”。

“有明確指向性的互聯網”和“不那麼明確的中文”碰撞在一起,變成了幾次碰壁的經歷。在投遞互聯網行業無果後,汪夏便轉向了考老師和公務員——一切忽然變得格外順利。無論是網絡上廣為流傳、薪資水平令人豔羨的深圳教師,還是前景可期的北京選調生,汪夏都能輕鬆地摘得名額,獲得廣泛的肯定。

2017年重慶市巫溪縣公務員招錄職位表,其中中國語言文學專業畢業生可以報考司法助理及綜合管理崗位(圖片來源:重慶市公務員考試信息網)

在中文系“曾經輝煌”的這些行業,如今的中文系畢業生也依然能夠憑藉自身的努力,輕鬆找到自己的位置。

“中文的基礎性其實意味着就業的方向還是挺多的”,走過了整個求職季,汪夏覺得,包括自己在內的大多數畢業生的求職焦慮,其實遠無關乎學的是什麼學科,而是缺席的職業教育,讓大家沒有想清楚“自己要成為一個什麼樣的人?選一個什麼樣的職業安身立命?”

因為不瞭解行業,也不瞭解自己,就會出現什麼行業熱,大家就蜂擁至什麼行業,而不考慮自身的特點與專業的性質。“職業選擇也有雙向性,某些職業不要我,或許是因為我本來就不適合那個職業,而有的職業面試很順利,那可能是我比較適合這一類。”

找到自己位置的中文系畢業生,偶爾也還是會在工作中面臨“無所依仗”的困惑。

同為中文系本科、語言學專業研究生畢業的倪贊贊,已經在某大專院校教授《公文寫作》《演講與口才》等公共語文課兩年了。雖然所學專業與從事的工作幾乎算是無限接近了,但她還是常常感到“沒有那種能勝任的感覺”。

《演講與口才》這樣的課程,她可以借鑑上學時學習的《現代漢語》課程,將“有標準”的那些—比如舌位圖、元音輔音、語法等,“老師當初怎麼教給我,我就怎麼教給我的學生。”而更多的時候,“大學學到的東西,能直接運用到工作中的內容很少,而且也都不是什麼‘具體的事’”。

普通話輔音聲母總表(圖片來源:《現代漢語》pdf)

有一次,在講授《應用文寫作》課程,講到“調查寫作”時,倪贊贊想起讀書時老師講的一個例子:著名的拉波夫“紐約市百貨公司(r)的社會分層”。

這個調查,是在紐約的一間百貨公司各樓層,向各種被調查人問“女鞋部在哪”(預設答案為“the fourth floor”),然後裝沒聽清再問一遍。拉波夫的結論是:保留r音的富人比窮人多,白人比黑人多,女人比男人多,職位高的比職位低得多。在這個語言現象的背後,折射的是二戰中各國的統治痕跡。

一個發音,反映一個時代、一種歷史,倪贊贊對此印象深刻。她將這個故事複述給自己的學生聽,但年輕的孩子們反應平平。這彷彿是一個“人類的悲歡並不相通”的教學版本,讓“沒有標準”“難以捉摸”的中文教學,再次在新一代中文系教師身上上演。

3

中文的價值

汪夏有時候會和同是中文專業的同學互相自嘲。“自古就有‘百無一用是書生’嘛。”

這種自嘲,一方面來源於汪夏個人對自我能力貢獻的不信任感,“覺得如今推動社會進步的、能夠在實際意義上改善人類生活的,好像不是我們這種學科”。另一方面,則是無意識地在迎合社會的評價體系,“畢竟理工科看起來確實比我們‘有用’”。

而最大的問題是“我相信大家未來教育孩子、對孩子的期待,肯定就會想讓他/她從小沉浸在人文氛圍更濃厚的氛圍裏薰陶吧?但現在,文科、中文,作為一個進入龐大社會運作體系中的一員,這個大體系,卻是以‘有用’來作唯一標準評判的”。

中文,真的“沒用”嗎?

在北京大學中文系教授陳平原看來,當今中國以“積累知識”為主軸的文學教育,呼喚那些壓在重牀疊屋的“學問”底下的“温情”“詩意”與“想象力”,“既是歷史研究,也是現實訴求”。

陳平原教授

對大環境而言,中國自古以來“詩教”源遠流長,讀書反思、作辭章詩賦,是所有“識字者”“讀書人”的底層修養,在“古人言語文章無別”的古代社會,人會一代代消逝,聖賢豪傑的光芒會殞沒,但“惟文不死”,便沒必要專闢一個“專業”來錄取學生,授課經營。

但如今,社會極速發展,言語和文章之間判然有別、讀書與修養之間似無相關,中文開始成為一個專業、一門學科,在“合理化”和“專業性”的浪潮中重新啓航。

作為一種知識的“文學”,作為教授“文學”的中文系,確實有着它的特殊性。其它的基礎學科,比如物理、化學,如果沒有系統地接受過高等教育,很難在專業領域“自學成才”,但中文不同——“上大學不一定就能學好,反過來,不上大學也不一定就學不好。”

學“中文”的個體,在其間得到了什麼?

2012年諾貝爾文學獎得主,莫言

現當代文學研究生畢業、讀了7年“中文系”的薛然,沒有選擇直接運用“中文”的工作崗位——比如語文教師或文字綜合類公務員,而是選擇了從事新聞行業。

中文和新聞,前者站在歷史之中,聖賢絕學在前;後者唯“快”不破,重在傳播與“完成”,有太多無法共融的地方。但薛然覺得,每一次工作,他依然在運用中文系教給他的思考方式,“我的知識體系,整個大廈的地基就是中文的,新聞反而成了讓我懷疑和不牢靠的部分”。

似乎更“有用”的新聞,遠遠看來是一條條的線,作為從業者,如果想挖掘當事人的內心、將枯燥的消息變得更易讀,把線變成層次豐富的“面”,就需要中文的知識體系來做這個“翻譯”。

每當被誇獎採訪提綱列得有邏輯、文字處理有風格、思考角度更深入,每當他能夠更快地吸收與消化龐大的信息,快速梳理其中的邏輯,薛然都會覺得,中文系帶來的教育與滋養,它打下的那個穩當、踏實的基底,始終託舉着自己在新的人生階段前行,從未遠離。

電影《華盛頓郵報》截圖

事實上,即將入職公務員崗位的汪夏觀察到,隨着網絡時代的發展,包括中文系在內的人文社科並沒有什麼“衰退”,其影響力反而正在“以網絡為線地擴大了”。

比如曾經常在分數線墊底、接收各種“服從調劑”學生的社會學專業,近來就非常“出圈”:“這段時間很火爆的討論,比如項飆老師的爆紅,比如內卷,比如外賣騎手之類的調研……”此外,針對某一問題的思索、某種現象的審視,建立“系統性批判”,或許還是要靠中文這樣的專業來完成。“系統性的反思比起片面的爭論更有價值。”已經做了律師的奚法説。

項飆,牛津大學社會人類學教授(圖片來源:節目《十三邀》截圖)

而無論選擇了怎樣的職業、無論在過怎樣的人生,文科始終是給社會提供另一種可能性的存在—尤其是文學,它本身就是討論想象和可能性的。

“我覺得中文學習對我的改變是,使我看世界的心態更開闊包容,心底更懷有温情和敬意。我知道了萬事萬物,不過是‘各正性命’,不會以自己狹隘的一己之見去固化地理解世界;中文學習也讓我的目光不侷限於眼前的一隅,而是去關切更具有普遍性的問題。作為偶然的生命,除了關心自己瑣碎的日常,更懷有對時代、人類命運的關懷。”

汪夏講起本科時候,自己和好友被問起有什麼理想。年輕的姑娘們沒有具象哪一種未來,而是一起説了中文系學到的句子:為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平。

電影《黃金時代》劇照

“雖然似乎顯得十分幼稚,但中文學習或許就是,站在往聖先賢之後,無論多久,也能被一代代人的偉大理想打動的那種永懷‘理想主義’。”汪夏説。

“中文系或許就是在教我們‘不受限地體驗世界的能力’和‘將生活過成一首詩’的能力吧。”唐金最後概括。

“如果一個人譴責文學是無用的,説中文不是個專業的話,那還蠻可憐的,”唐金説,“不懂中文的價值,就像不懂為什麼會有人在生活困苦的時候仍然在桌面上擺上一枝鮮花。”