「印度疫苗之王」,困在豪賭裏_風聞

观察者网用户_242884-2021-05-20 15:07

封面圖|《白虎》劇照

文|風馬牛 (微信公眾號:馮侖風馬牛)

「我要在倫敦呆很長時間,因為我不想回到那種處境下,一切都壓在我肩上,但我一個人根本解決不了!」 4 月末,印度血清研究所的 CEO 阿達爾·波納瓦拉(Adar Poonawalla)接受《泰晤士報》的採訪時沮喪地説。

氧氣短缺、黑市猖獗、恆河浮屍……日均新增病例突破 30 萬的印度,一幕幕慘劇仍在不停上演。在天災人禍的雙重推動下,印度正成為全球疫情的「新震中」,此時加快新冠疫苗的接種速度,對遏制疫情擴散非常關鍵,印度血清研究所是其中最重要的一環。

作為印度最大的疫苗製造商,印度血清研究所(Serum Institute of India)不僅是「牛津-阿斯利康疫苗」的主要生產方,同時還擁有其它 4 種疫苗的生產線,如果開足馬力生產,它所生產的新冠疫苗將佔全球供應量的一半。然而,就是一家如此重要的公司,面對洶湧的印度二次疫情時也顯得非常無力,其 CEO 甚至攜家帶口「逃」到英國。

印度素有「世界藥房」之稱,就在 3 個月前,總理莫迪還驕傲宣稱「印度已經控制了疫情,準備向其它國家輸送抗疫經驗」,印度血清研究所是「印度製造」(Made in India)的重要力量。那麼,這到底是一家怎樣的公司?身處發展中國家,它是如何崛起為全球最大疫苗製造商,又是怎麼陷入眼下這個新冠疫苗困境的呢?

1

薄利多銷賣疫苗

印度和疫苗的淵源由來已久。

1897 年,法國猶太裔微生物學家沃爾德瑪·哈夫金(Waldemar Mordechai Wolff Haffkine)在印度孟買研發出世界上首劑鼠疫疫苗和霍亂疫苗,並創立「孟買細菌學實驗室」,為印度的疫苗事業打下了地基。

1947 年,印度剛發佈《印度獨立法》不久,就加入了 WHO (世界衞生組織)。為了在國際上提高影響力,在 WHO 的倡議下,印度政府開始刻意引導發展國產醫藥產業,疫苗產業也在其中。

奇怪的是,在印度獨立後的 30 年間,印度一方面做出積極響應 WHO 和聯合國兒童基金會的態度,另一方面卻並不主動制定兒童接種疫苗的計劃。沒有政府方面持續穩定的投入,印度國有疫苗企業根本無力研發當時全球流行的疫苗,只能依賴進口現成疫苗,重新包裝後分發給各地醫院。

哈夫金紀念郵票

國有企業的不作為,讓一批有經商頭腦的人蠢蠢欲動,印度血清研究所的創始人塞勒斯·波納瓦拉(Cyrus S.Poonawalla)便是其中之一。

塞勒斯祖上也是闊過的,但家族人數太多,龐大家產分到他祖父那裏時,只剩下一棟房屋和一片牧場,再傳到他父親,家裏就得靠繁育賽馬為生了。

塞勒斯出生於 1941 年,很小就趕上了印度獨立,對獨立後的印度經濟變化深有體會。在他看來,賽馬這項運動在英屬印度時期很流行,所以這項生意有利可圖,但在獨立後的印度,沒有那麼多人再花費重金買馬、養馬、賽馬了。那些駿馬最後的命運,都是被賣到研究所,作為培育血清的活體容器。

1966 年醫學院畢業後,塞勒斯接過家業,一咬牙就把日薄西山的賽馬事業停了,改為「印度血清研究所」,專門從事基礎疫苗生產,技術全從國外「拿」來。成立第二年,開始生產破傷風抗毒素和破傷風疫苗。八年後,生產百日咳-白喉-破傷風三聯(百白破)疫苗。成立整整十年,印度血清研究所才有了第一家自主科研機構。

塞勒斯·波納瓦拉

塞勒斯採取的生存策略很簡單:先投入成本,買來最基礎的疫苗技術,投產盈利後,再謀求自主研發。由於破傷風疫苗、白喉疫苗、百日咳疫苗都是全球當時已經非常普及的技術,購買成本低,但幾乎每一個人都有機會接種。

在國有疫苗企業毫無競爭力的背景下,塞勒斯以遠低於進口疫苗的價格,佔領了大片印度市場。不僅如此,塞勒斯還學着印度政府,積極與 WHO 、聯合國兒童基金會聯繫,率先刷足了存在感。

於是,印度血清研究所開業不久就有了非常可觀的利潤,而資金,正是一家醫藥產業發展壯大的必要條件。塞勒斯用零售界常見的薄利多銷策略,闖進了門檻極高的醫藥市場。

2

巨頭「棄子」帶來的奇妙機遇

1990 年,一種神奇的疫苗在印度普及開來。

那是一種專門給公牛做絕育的疫苗,只需要不到 1 盧比(約合人民幣 0.31 元)就能讓公牛絕育,不開刀、不上麻藥、不影響雄激素分泌,簡單輕鬆地解決了印度「牛」口氾濫的問題。當時許多國家的農學院都以此作為案例,但很少有人意識到,「公牛絕育疫苗」這種巧妙實用的技術誕生,正標誌着印度疫苗市場的爆發。

1990 年代,印度經濟自由化程度加大,墨守成規的國有疫苗企業徹底被市場淘汰了。此時,全球頂尖醫藥公司,如輝瑞、默克、賽諾菲都在攻克高端疫苗,霍亂、百日咳、肺結核這樣的傳統疫苗生產線漸漸被淘汰,全球供應量嚴重不足,像印度血清研究所這樣專門生產傳統疫苗的生產商便抓住機會,脱穎而出。

1994 年,靠着早年間和 WHO 、聯合國兒童基金會建立的關係,以及多年來生產傳統疫苗的實力,印度血清研究所產品開始正式供應聯合國機構。僅僅 4 年後,這些疫苗就出口到了 100 多個國家和地區。

1999 年,印度血清研究所成為全球最大的麻疹疫苗和百白破疫苗生產商。

在不發達地區普及傳統疫苗,是 WHO 和聯合國兒基會的重要工作

塞勒斯在商場得意的同時,還不忘培養自己的接班人。

2001 年,阿達爾·波納瓦拉從英國威斯特敏斯特大學畢業,正式加入印度血清研究所。阿達爾·波納瓦拉是塞勒斯最看重的兒子,從小就送到英國讀書,回家後,這位年僅 20 歲的繼承人就被任命為 CEO ,塞勒斯自己退居董事長,同時掌管家族的其它事業。

「留洋」多年的阿達爾給印度血清研究所帶來了發展新思路。阿達爾明白,傳統疫苗是公司最大的收入來源,但在此基礎上,資本雄厚的研究所已經有實力去夠一夠高端疫苗市場了。

2004 年,印度血清研究所推出全球唯一的吸附性液體狂犬病疫苗。2007 年,推出流感嗜血桿菌疫苗以及應對膀胱癌的卡介苗。2010 年,推出 H1N1 流感疫苗。2012 年,併購荷蘭生物醫藥公司 Bilthoven Biologicals,成為全球僅有的 4 家能生產注射型脊髓灰質疫苗的企業之一,順利攻入歐洲疫苗市場。

在阿達爾的經營下,印度血清研究所不僅擁有龐大的傳統疫苗生產基地,還有了進一步生產高端疫苗的實力。

更重要的是,進入 21 世紀後,印度血清研究所超過 85% 的收入來自海外,在兒科疫苗領域有很高的佔有率,全球有 65% 的兒童至少接種過 1 次來自印度血清研究所的疫苗。「從出生開始提供保護」成了印度血清研究所的口號。

重基礎、敢花錢、國際化,在「創二代」阿達爾的手中,印度血清研究所連續多年被認定為印度第一大生物科技公司。當印度以仿製藥打出「世界藥房」的名頭時,疫苗,成了「印度製造」最能拿得出手的金字招牌。

3

新冠疫苗,一場豪賭

2012 年 5 月 31 日,比爾·蓋茨在 Facebook 上興奮地説:「受塞勒斯博士和他兒子阿達爾的邀請參觀印度血清研究所,我太榮幸了!」這次短暫的參觀,讓比爾·蓋茨意識到塞勒斯父子倆所做的事業和比爾-梅琳達基金會努力的方向有重合之處。

2020 年全球疫情爆發之後,新冠疫苗的研發和生產成為醫藥企業關注的重點。很早之前,印度血清研究所就已經是 GAVI (全球疫苗聯盟)的成員之一了,比爾·蓋茨也是 GAVI 的知名捐助人。

由於新冠疫苗研發-生產非常複雜,印度血清研究所便向幾大主流疫苗研發商遞出橄欖枝,願意作為生產商參與其中。這無疑是一場豪賭——

首先,每一種疫苗的生產、儲存條件都不同,印度血清研究所無法利用現有生產線改裝,必須投資建新廠房,鉅額投資從哪裏來?這是一個大問題。

其次,誰都知道新冠疫苗緊俏,但新冠病毒是曇花一現,還是將長期存在?這意味着新冠疫苗投產後價格走向會不會呈拋物線形態,萬一病毒曇花一現,那麼生產商能不能收回前期鉅額投資?

最後,新冠疫苗研發時間太短,安全性和用了幾十年的傳統疫苗根本沒法比。如果使用過程中出現大量不良反應,或者生產原料緊缺,都可能被迫停止生產,一旦競爭對手快速補位搶佔市場,此前的投入都將打水漂。

明知有如此大的風險,印度血清研究所還要押下重注,賭的就是「人無我有」的獨特性。

一開始,僅靠印度血清研究所自己的資本,完全無法在短時間內建立新廠房。這時比爾·蓋茨就率先表示,願意支持一部分資金。緊接着標榜「印度製造」的印度政府也出面,願意投資。廠房有了,阿達爾又利用自己在英國多年的人脈,談下了「牛津-阿斯利康疫苗」的合作協議。

似乎一切都在朝着阿達爾希望的方向走。儘管「牛津-阿斯利康疫苗」因為大量不良反應被質疑,但在更多迫切渴望擺脱疫情的地方,印度血清研究所生產的新冠疫苗被一針針注入人們的身體。不久之後,又有幾種疫苗研發方決定和印度血清研究所合作,幾乎可以預見,這家從前以傳統疫苗見長的企業,將成為全球新冠疫苗最大的生產商,《經濟學人》、《金融時報》都對此發表了積極的看法。

印度血清研究所疫苗生產流水線

但世事總不遂人願。

由於美國疫情反覆,拜登上任後一直沒有叫停特朗普下達的「疫苗原料出口禁令」,今年 4 月,有印度媒體預測,如果禁令再不解除,印度生產的疫苗將因為缺少 37 種關鍵原料而停產。供應鏈高度國際化的印度血清研究所自然也不例外。

這時,空有廠房卻無米下炊的阿達爾已然焦頭爛額。他透露自己被一些關鍵人物給電話威脅了,現在生產出來的疫苗「如果給了X,就不能給Y,Z也在旁邊等着」。為了保證他的安全,印度政府派出 5 名特戰隊成員貼身保護,他則帶着全家飛往英國。

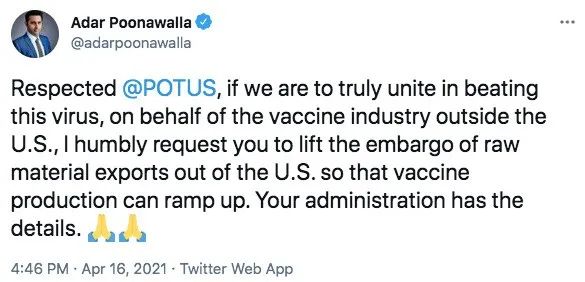

「逃」離印度後,阿達爾還在 Twitter 上發文,@拜登,希望他儘快解除「疫苗原料出口禁令」,推文下面的評論中,一些人怒斥美方是「疫苗黑手黨」,還有一些人堅決支持拜登,認為「美國優先」是正義的。

阿達爾的推文

時間流逝,阿達爾擲下重金的賭局,漸漸滑向被動停產這一邊。但此時遠在倫敦,身家超過 130 億美元的波納瓦拉父子倆仍有機會翻盤。人口 3.3 億、已經完成 37.7% 疫苗接種的美國哪怕非議纏身,也仍有足夠底氣自稱「自由的燈塔」。只有恆河邊伴着火光的幽幽哭泣,紀念着那些本該有機會留下來,卻再也留不下來的人。

商業得失、民粹主義和萬千生死離別,統統匯聚到了印度血清研究所生產的一瓶瓶疫苗身上。

回顧印度血清研究所前後五十餘年、歷經兩代人的創業,不得不讚嘆一句「有眼光、好手段」,正因為這些大大小小的私有企業,印度才撐得起「世界藥房」這個稱號,莫迪自豪的「印度製造」也才有底氣。

然而,印度血清研究所眼下的困境又告訴我們,越到危急時刻,政治博弈的權重就越大,國際化程度再高的企業,最終也不得不依託於母國的實力。生命本該是壓倒一切的砝碼,可現實並不總是如此。