幽靈軍團:從戒靈到女巫丨混亂博物館_風聞

观察者网用户_241334-2021-05-21 15:13

儘管古人對黑夜傳説裏的神怪有着各種豐富的想象,但在橫向對比各地區這些文化符號後,我們卻可以看到其中的共性,以及演變的軌跡。事實上,無論是戒靈、狂獵、幽靈軍團還是女巫,這些如今被我們熟悉的影視、遊戲形象的最初版本,自誕生後就接受了漫長的改造,經過歷史學家、故事收集者、民間乃至教會之手,甚至會走向一個完全誤解的新版本。

-文字稿-

夜間漫遊 Night Wandering

——夜晚中游蕩的,是重獲自由的靈魂

隨着「魔戒」的重映,在高清畫質加持下,戒靈(Nazgul/Ringwraith 又稱墮落的王Fallen King,黑騎士Black Rider),所喚起的恐懼猶如佛羅多(Frodo)在風雲頂(Amon Sul)上所受的劍傷,歷久彌新,深入骨髓。

亡靈軍團

戒靈的靈感來源於民間傳説中的「幽靈軍團**(Ghost cavalcade/ Phantom armies)**」。這是一個由來已久的文化符號,廣泛地存在於各個不同的社會團體之間。

在那個夜晚依舊充滿神秘和未知的年代,人們通過口口相傳,留下了那些令人恐懼的名字。如死於非命的祖先,含恨而終的勇士,遭受詛咒的貴族等。隨着時間的推移,這些名字累積得越來越多,集結成團。

為了在唬人吹水的內卷中爭取更大的影響力,人們開始給這些團體按幾個名聲響亮的領袖(通常是半神或者真神),比如沃坦(Wuotan 即 Odin),赫拉王(Herlathing , Hellequin)等。

於是就有了如今我們所熟知的「狂獵(Wild Hunt)」—— 它被視為災難的象徵,戰爭的預兆。如果有人不幸遇見這亡者大軍,將會死去併成為其中一員。

一種較為流行的觀點認為,這種文化符號是「死亡恐懼(Death anxiety)」和「先祖崇拜(Ancestor worship)」,兩種常見原始信仰混合後的產物。從凱爾特到波羅的海,一個共同的印歐傳統輪廓就是——亡者是人與神之間溝通的橋樑,同時掌握着土地和牲畜的豐產。

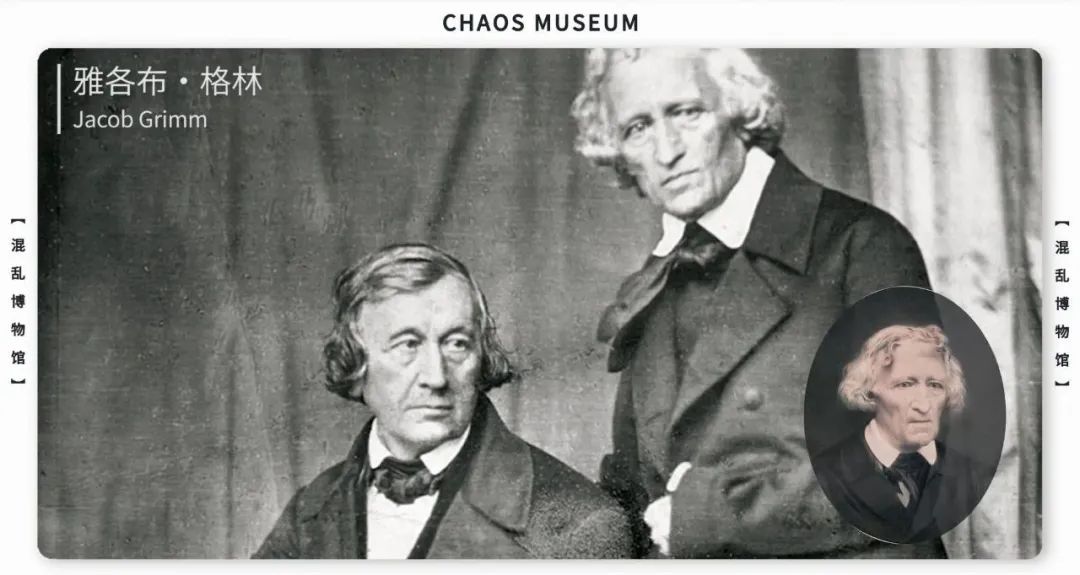

我們的老熟人,雅各布•格林(Jacob Grimm)就是這個論調的強力支持者。他相信歷史上各種不同的宗教、信仰應該有一個原始、統一、古老的共同起源;而現代的民間傳説則可以被看作是史前儀式和信仰的殘餘。

因此,只要能夠找到明確的證據,證明這種傳承關係的確跨越千年,就可以説一種現代的「習俗」是對過去特定「傳統」的復現。他在其1835年發表的**《日耳曼神話》**中塑造了「狂獵(Wilde Jadg)」的形象——一羣異教神明和他們的女性配偶帶領着亡故英雄於夜間騎行,並正式提出這是一種對「古老豐產儀式」的重建(Reconstruction)。

而這樣的論述背後,是日耳曼(German)和斯堪的納維亞(Scandinavia)地區發生的現代德國民族主義運動,他試圖通過一個「共同原型」來為德意志的統一提供文化根基。

儘管格林在構建「狂獵」的過程中一如往常地收集,整合了大量不同地區的民間傳説和文學創作,但遺憾的是,他並沒有找到那個明確的證據。和當時很多其他的學者一樣,他犯了個典型錯誤——太低估普羅大眾對於文化方面的能動性和創造力(這一點直至今日仍很有啓發性意義)。「幽靈軍團」除了有「亡靈軍團」的一面外,還有「超人類女性漫遊者」的一面。

女性漫遊者

這類形象最早可追溯至公元前2世紀的美索不達米亞,在一份關於驅魔儀式的碑文中記載有七個名字裏包含「lil」的魔鬼(4雌3雄)所構成的團體。他們能與人夢交,使人精疲力竭,並且會危害處於孕期和分娩期的女人。腓尼基人則將「lili」稱為「暗夜中的飛行者」或者「夜之女王(The Queen of the night)」。

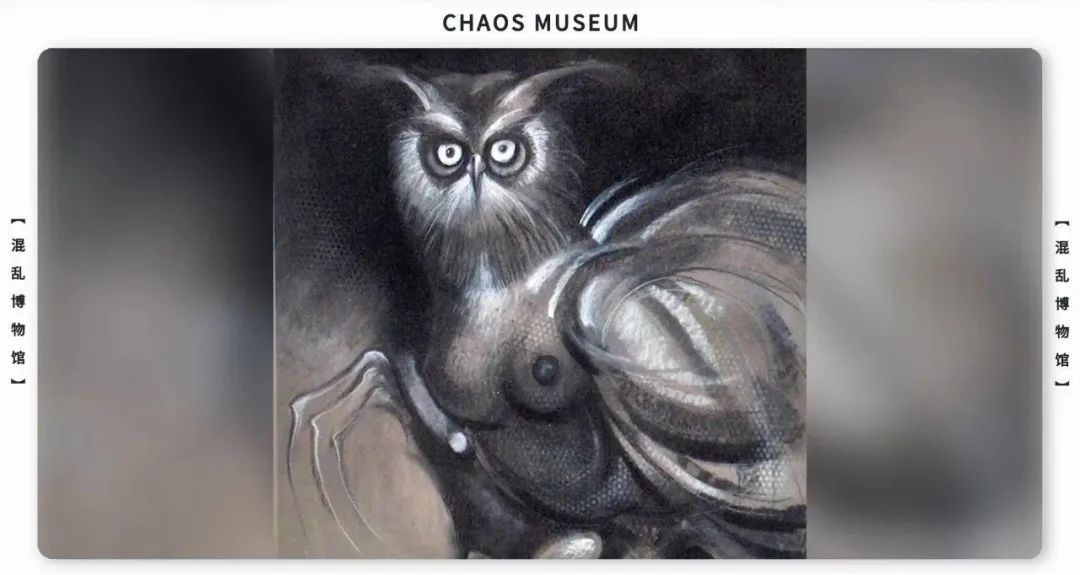

她們的共同之處是擁有鳥類特徵(羽翼和利爪),夜間飛行,人面,這很難不讓人聯想到貓頭鷹。這些嚶嚶怪在夜晚發出的叫聲像極了哀嚎的女人,搭配其頭部詭異的扭轉角度和兇殘的猛禽捕食習性,讓人類的恐懼想象充分發酵。這可能就是「聖經」 中莉莉絲(Lilith)的由來,一隻尖叫的貓頭鷹(Screech owl)。

到了中世紀,情況則發生了改變。在**《主教教規》,這部9世紀著名的教會文獻中記載到,許多婦女會在特定的夜晚與異教女神狄安娜**(Diana)一起騎着動物穿行世界 。而在隨後的幾個世紀,文獻中關於領隊的名字又增添了諸如希羅底(Herodias) ,赫拉(Hera),霍爾達(Holda)等幾位與前面提到的男神幾乎同樣地位顯赫的女神。

而關於這些「幽靈軍團」的描述也不再像先民時期那樣,只是一羣幾百年沒洗澡的臭男鬼,苦於一場漫無目的的狩獵而不得掙脱。有的婦女描述:當她們晚上睡着時,精神能夠化為靈體脱離軀體,穿過緊鎖的門,飛行在夜空裏,和敵人交戰於雲中 。

這些參與了夜間漫遊的婦女,往往還會宣稱自己魔法高明,可以誘發愛情和仇恨 。此外,在激戰之餘她們還會和女神一同前往信徒的家中吃點小食補充能量。如果房子裏預留的食物和飲料令她們滿意,她們還會為這個家庭帶來好運 。

因此在民間,這類團體也有「善意夫人(Good Ladies)」的雅號。一些流浪漢和小偷也會男女結伴,或男扮女裝,打着這個旗號去別人家騙吃騙喝。由此可見,古人並不愚鈍,早早地掌握了流量變現的財富密碼,只是苦於信息傳遞的方式沒有升級,在規模上不成氣候。

從12至14世紀,漸漸地,傳教士口中的這些「軍團」不再是什麼「善意夫人」帶着眾多婦女在夜裏逛街;而是一些頭腦發狂,受魔鬼蠱惑的夜遊者。他們不僅會殺害無辜的路人,還會殺死嬰兒以飲其血。

傳教士們還添油加醋地解釋了為什麼希羅底是夜行軍團領袖。在教典中,希羅底因為錯誤的愛上了施洗者約翰而導致約翰被希律王砍頭。然後滑稽的部分來了,約翰的頭被砍下後並沒有落地,而是螺旋昇天,扶搖而去。原本想要親吻愛人頭顱的希羅底則漫遊在無盡的黑夜中尋找這顆頭顱。按今天的眼光來看居然還有點小浪漫,這真是個恐怖愛情故事。

儘管關於這些女性漫遊團體的描述有好有壞,但是總體上在9~13世紀,教會和精英階層在記錄這些時,沒覺得它們有什麼反基督的,褻瀆的部分;只是將其當做一種民情調查和無聊的消遣,並且認為自己有教化那些愚民,消除他們荒謬妄想的必要。

畢竟記錄中的大部分參與者都是些普通人,尤其是和「善意夫人」相關記錄中的主要訴説者,往往是窮人和老年人。她們在夢境與幻想中體驗平時享受不到的樂趣,並且用那些她們所宣稱的「技能」賺取一點酬金和食物。而對於那小部分,情況則要更復雜一些。

文化符號何以存續

Was vernünftig ist , das ist wirklich ,

合乎理性的東西都是現實的

und was wirklich ist , das ist vernünftig

所有現實的東西都是合乎理性的

我們常聽人説「存在即合理」,但是當我們去看這句話的原文時,就會發現這個翻譯省略了一半 ——「即是」不能代表「充分必要」。在黑格爾的理念中,「現實」與「理性」之間是等價的,且更接近於我們現在所説的「統計學規律」,而離散分佈在這條規律周圍的隨機點不能稱之為「現實」,而是現實的「偶然性」。

當一些人為自己的行為辯護時,往往會扭曲其含義,解釋成「只要發生了的事就是合理的」。這恰恰是黑格爾所諷刺的那些,沒有意義的,可有可無的「偶然」。

但是,誤解版本的廣泛流傳作為一種長期而普遍的現象,實際上指向了另一個「現實」——個人和羣體需要為自己偶然的不合理行為尋找辯護的需求,是一種人性的客觀規律。用這個觀點回頭審視「幽靈軍團」中所藴含的兩面:如果説「亡靈軍團」反映的是死亡恐懼和先祖崇拜,那麼「女性漫遊者」反映的是什麼?

原始「母性」,或者説女性的特質,一直是多樣的。除了温柔,體貼,善於照顧,創造生命外,還有如超越理性的靈性直覺,隱秘的誘惑與死亡,自然般陰晴不定,命運般不可逃避等其他形象。世界各地的原始崇拜中都有這類「母神」形象的文化符號。

隨着社會進程的發展,權利的逐漸集中,「因果」和「理性」在眾人心中埋下的種子發芽了——一件事情的發生一定是有什麼人或事物要為此負責。從此,「母神」墮落為「魔女」,「女性」特質完整性就此被割裂。社會和宗教結構傾向於讚揚,誇大其中慈愛,軟弱的一面而醜化,壓制剩餘的部分。

被壓抑的「自我」中,那原始的衝動和本能在不斷的累積,最終化作化作荒謬的集體瘋狂。正如中世紀傳教士所記載的那種介於幻想與現實的描述,「夜間漫遊」更像是一個隱喻,一個有缺憾的隱藏文本,讓那些可憐人在清醒時能夠應對既定的,使他們弱勢的社會範式。比如「小姐」「淑女」還有「母親」。

社會的構成需要巨大的共識,建立共識則需要有人編故事。女性在這種敍事中被迫承擔起驅動力的角色。比如,在一個典型的傳統故事中,若沒有女人的犧牲,男人的精神則無法完成淨化。

男人通過女人的犧牲和消隱而成長,但是女人自身被留在了原地。有多少人在呼喚「媽媽」,「妻子」的時候,心裏隱隱的相信「她」永遠會在家中等你,在需要的時候就會照顧你。

一層光鮮的綵衣遮住了我們不想看見的一面,也阻斷了真正瞭解的機會。於是乎,壓死駱駝的最後一根稻草,可能只是一句遲到的感謝。在某個早上,冰的碎片落進「她」的眼睛,一切平日裏的事物都變得可憎可鄙了起來。「她」會捨棄一切,去追尋冬之女王。

這種持續幾個世紀的壓抑狀態終於在14世紀中後期被打破。由於教會中進取派擴張的需要逐漸增大,宗教本身的壟斷性和排他性使得信教者認為一切異教都是邪惡且應當被消滅的。原本分散的民俗,文化,信仰被統一按上正教最討厭的兩位異教女神名號後,卻反而被凝聚到一起,有了一定程度上的共識。

畢竟,鑄就偉大需要與之相匹敵的對手。至此拉開了轟轟烈烈的「女巫之錘」運動序幕。但那就是另一個故事了。