河清答北大郭女博士——兼敍西醫祖宗是“中國的兒子”_風聞

河清00-2021-05-22 16:44

河清答北大郭女博士

——兼敍西醫祖宗是“中國的兒子”

一週前,幾位朋友在微信羣艾特我,轉給我《觀察者網》發的北大歷史系女博士質疑我的文章——《聊一聊“偽史論”的慣常邏輯》,讓我回應。我掃了幾眼説:“讀書讀傻了,不值一駁”。

拙書稿《歷史的陰謀》,兩年還沒有寫完,眼下正在寫“中華醫學西傳”一章,考證西醫祖宗阿維森納(Avicenna,980-1037),阿拉伯本名伊本·西那(ibn Sina)(圖1),實際上是以“中國”為姓,意為“中國的兒子”!(潘吉星先生最早點出)這裏簡要劇透。

圖1 伊本·西那(ibnSina),本姓“中國”(秦)

西那就是秦。秦就是中國。秦帝國是人類歷史上第一個真正大一統的帝國,第一個疆域遼闊的大塊頭,給中國周邊的小國小部落,造成了深遠的歷史迴響。不管中國換了多少朝代名號,中亞西亞南亞諸國人民(個別例外)一律稱中國為“秦”。除了俄羅斯和烏茲別克斯坦稱中國是“契丹”,我去過的伊朗、土耳其,還有阿富汗、巴基斯坦(烏爾都語)、印度(印地語)、泰國(發“jin”)、老撾、柬埔寨等國,一律稱中國為“秦”。今天阿拉伯語稱中國發Siyn(辛)的音,也是“秦”。

拉丁拼音就成為:Chin、Cin或Sin。加後綴聲哦(e)啊(a),秦就成了“秦呢、秦哪”:Chine-China、Cine-Cina或Sine-Sina。這些聽上去是“奇呢-奇那”或“西呢-西那”,法語的Chine(希呢)和英語的China,實際上都是指秦呢秦哪。

全世界的人都叫我們中國人是“秦人”,只有我們自己自稱“漢人”。因為我們似乎有些忘記了第一帝國“秦”(暴政惡名),只記住了第二帝國“漢”,自稱漢族。

玄奘最早把秦寫成“至那”,佛經梵文(Cina)為“支那”,拉丁拼音為“西那”(Sina)。所以,伊本·西那並不是某W百科所謂“西那的兒子”(英文版:son of Sina,法文版:fils de Sina),而是“中國(秦)的兒子”!

伊本·西那是昭武九姓(今烏茲別克斯坦地區)安國的後人,極大可能具有中國人的血脈。當地九個中國人建立的小國國王不忘祖籍甘肅昭武,都以“昭武”為姓,也許可以解釋伊本·西那要姓“中國”(秦)。

另外,伊本·西那青少年時期生活在喀喇汗國。汗國早期首都在李白出生地碎葉城附近(今吉爾吉斯斯坦)。國王可汗認同中國,自稱“桃花石汗”或“秦之王”,自認是中國人的君王,並向北宋朝納貢,恭稱北宋為“東方日出處大世界田地主漢家阿舅大官家”。因此喀喇汗國是中國的附屬國,或中國西部的“地方割據政權”。從法理上講,他甚至都可以算是一箇中國人。

伊本·西那的《醫典》,百萬字,深受中醫影響,西傳歐洲,直到17世紀一直是西方醫學院校的經典。所謂古希臘名醫希波克拉底和古羅馬名醫蓋倫,都是虛構故事(另論)。

在今天,伊本·西那不僅被烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、伊朗三國引為國家的驕傲,在土耳其、阿富汗、巴基斯坦、印度、甚至菲律賓,也都有以他名字命名的大學或醫學院。巴黎大學也有“阿維森納醫學系”,大廳懸掛他的畫像。月球上有一個環形山口是以他的名字命名。這位“東西方都認為是思想史上最偉大的人物之一”,波斯阿拉伯最偉大的醫者和學者,中亞南亞西亞乃至歐洲都尊崇的“中國的兒子”,在中國卻鮮為人知,實在令人太息……

寫書才是要緊的事,沒空搭理。

但近日發現,郭女博士的文章被澎湃、騰訊、網易等媒體平台廣泛轉載,對我漸成討伐之勢。無奈之下,只好被迫回應幾句。

2017年,擁數百萬粉絲的網紅晚晚罵上門來:“浙江大學教授黃河清真的適合當教授嗎?”我曾回應一篇“河清答晚晚”(有網友贊為“字字珠璣”)。這次回應郭女博士,也採用同樣體例,逐條回答。

説明一下,我指稱不認可的對手,慣常都是用其姓的拉丁字母代稱。比如拙文“人造石,人造石,人造石,埃及遺址只是橫店影視城而已——兼答《觀察者網》L先生”。拙著《藝術的陰謀》裏,也是以字母代稱那些中國“當代藝術”的紅人。這次本來是稱G女博士,現稱郭女博士,是給了比L先生高一個級別的待遇。

回應之前,想做一點術語澄清。郭女博士把我稱為“偽史論”或“偽史派”,我以為這樣的稱謂有些含混,容易發生歧義。因為我們有時也把信奉西方歷史的人,稱為“西方偽史派”。所以“偽史派”的帽子,郭女博士好像也可以戴。實際上,我們同道從2019年起就已經有了自己公開的名稱——“西史辨偽派”。網名“長門文軒”寫過一篇“西史辨偽派是如何誕生的?”對西史辨偽派,做了非常詳盡的考證,讀者可以參看。

我想建議,用“西史辨偽派”來相對西方正史派,或簡稱“辨偽派”和“西史派”,來作為兩派名稱,是否更為明瞭?

郭女博士的問題,首先是過於自信,用年輕人的網絡用語叫做“蜜汁自信”(迷之自信)。當初晚晚以為我是一位僵化愚笨的老頭子,可以隨便虐,結果踩到地雷上,後果很鬱悶。郭女博士也一樣,以為老夫觀點荒誕不經,指責起來口氣好大。第二是外語水平欠佳。她犯了荒唐大錯正是外語理解出錯所導致。另外還有缺乏邏輯,譁眾取寵,迷信西方歷史到天真爛漫……不一而足。

言歸正傳,作答如下。

郭女博士:(奧斯曼旅行家艾維亞)“親眼看到了還沒有經歷最嚴重損壞的雅典衞城以及帕特農神廟……用來建這座要塞(衞城)的都是些拋光後閃亮白色大理石,每一塊都有一頭大象或是浴室穹頂那麼大。”“60根高聳但比例完美的白色大理石柱子環繞清真寺……根據他所記錄的關於其地形、方位,具體建築的位置、大小,甚至內部構件特點,我們基本可以斷定就是今天的雅典衞城和帕特農神廟。”

河清答:艾維亞説有60根柱子。而今天的雅典巴特農神廟一圈柱子是46根:南北側17根,東西8根。明顯不一樣啊!但郭女博士竟然説“基本可以斷定就是今天的雅典……帕特農神廟”!郭女博士不至於小學數數沒有學好,應該是沒去數一下神廟的柱子,説明做學問還不夠認真。至於雅典衞城圍牆,都是用“一頭大象”那麼大的大理石塊建造,也與今天完全不符。

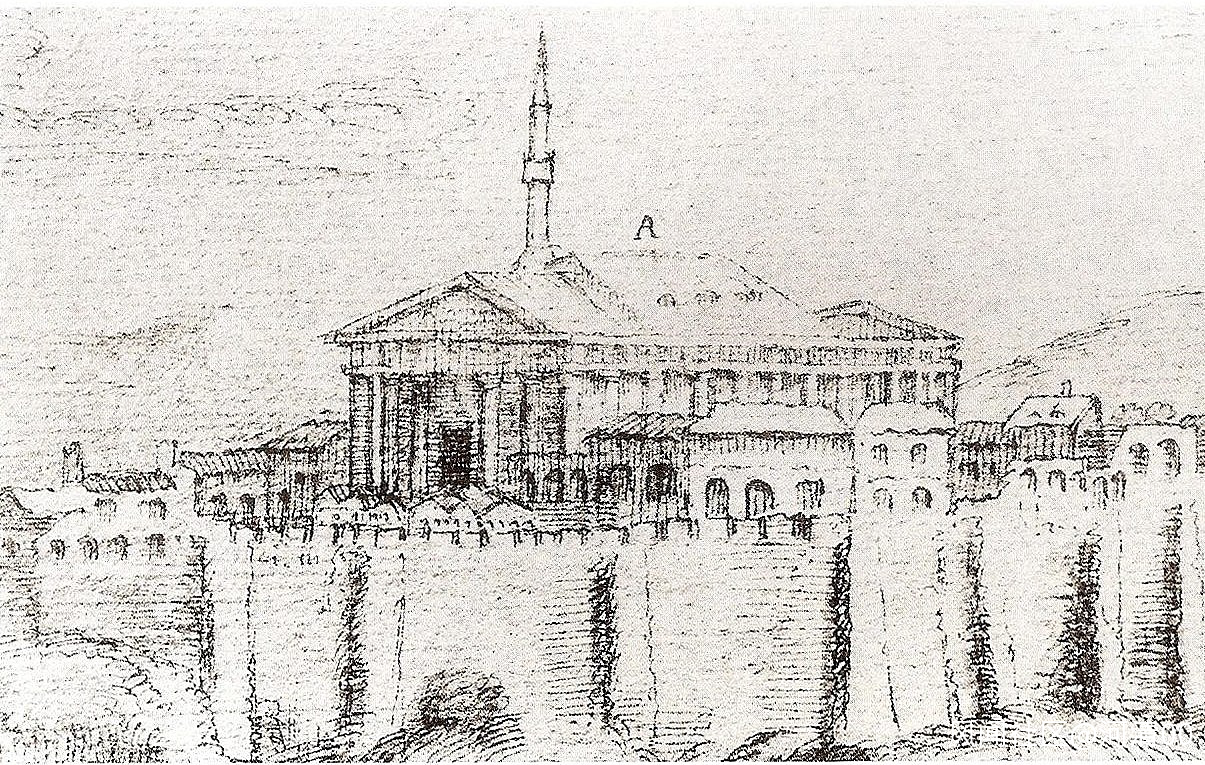

事實上,我的直播講座明確説,同時期遊歷雅典的法國人巴班和斯蓬,他們在書中描寫巴特農神廟—清真寺,並配了插圖,完全是臆想出來的,屬於“東遊記”的虛構。結論:當時雅典衞城山上,根本不存在巴班、斯蓬和卡雷所畫的清真寺(圖2-3),也不存在今天這個巴特農神廟。

圖2 巴班的巴特農神廟—清真寺,1674年(正門4根柱子)

圖3-1 斯蓬的巴特農神廟—清真寺,1678

圖3-2 法國畫家卡雷的巴特農神廟—清真寺,1674(正門6根柱子)郭女博士理直氣壯端出艾維亞的遊記,其實與我所舉的巴班和斯蓬的遊記是一回事,都是“東遊記”胡編故事。所以艾維亞對巴特農神廟的胡亂描寫,不僅不能否定我,反而是給我增加了一個論據:艾維亞的描寫與今天的巴特農神廟完全對不上,正好説明當時根本不存在今天這個巴特農神廟。

照道理,駁斥別人應該舉與別人論據相反的例證。但郭女博士好像極賣力幫我忙,給我送炮彈轟她自己。無獨有偶,2017年,也是一位女博士洋洋幾萬言提供大量證據,幫助我證明中央情報局確實“陰謀”製造了美國抽象表現主義。我回應了一篇“河清再答王瑞芸女士”。原先草稿的副標題是“一位可愛的傻大嬸”,雜誌主編認為不妥,後改為“打歪的空炮”。

艾維亞的故事也可以提醒學界朋友,對於阿拉伯文獻,尤其是經過西方人手編譯的阿拉伯文獻,一定要持必要的保留和懷疑態度。對於西方歷史學製造出來、中國史籍毫無記載的中西亞國家,所謂“帕提亞帝國”“薩曼王朝”等,也要質疑。今日中國史學界已被西方偽史製造的中西亞地名、族羣和王朝名稱深度污染。

郭女博士:“戴維多維茨是法國的一位材料化學家……其‘人造石’假説是這樣的:從採石場採集天然石灰石,粉碎後浸泡……黃教授在這裏搞錯了兩點,第一,人造石是以天然石灰石為原料的,所以依然需要從採石場採集,只不過戴維多維茨認為這個採石場離金字塔建築工地不到一公里,原料易得,這同黃教授提到的類似沙土的原料根本是兩回事”

河清答:郭女博士英語水平跟不上趟,讓她犯了一個災難性的致命理解錯誤:戴維多維茨資料中所謂“石灰石混凝土 ”(limestone concrete),她竟然把其中的“石灰石”( limestone),理解成天然石灰石。

而實際上,這裏指的是一種“軟性石灰岩”(soft limestone),就是石灰岩砂土,在吉薩金字塔南邊不遠的旱谷裏可以輕易獲取。我講座課件裏寫的是“軟質石灰岩顆粒”。戴維多維茨正是使用這些含有高嶺土的石灰岩砂土,在水坑中浸泡,用石灰作粘合劑,現場表演製做人造“假石頭”。

但迷之自信的郭女博士,硬是認為外語科班出身的我犯了外語錯誤,以為挖到了一個大瓜,對我大加批評。自己錯了,反説別人錯了。

郭女博士一旦誤把 limestone當成天然石灰石以後,就在錯誤的道路上一路狂奔。既然是天然石灰石,那麼就需要有“採石場採集”呀,然後還需要“粉碎”呀。她稱“採石場離金字塔建築工地不到一公里”。蒼天在上,一個北京大學的歷史學博士,竟然連吉薩大金字塔附近根本就沒有天然石礦採石場這個常識都不知道。

不由得我要為她可憐的英語水平潸然落淚。

郭女博士:“戴維多維茨認為埃及的天然石灰石富含高嶺土……”

河清答:這是説石頭裏面含有土?真是令人腦洞大開。這個“認為”栽不到戴維多維茨頭上,還是出於郭女博士“天然石灰石”的誤解。如果她稍微有一點邏輯思維,石頭不可能含有土,只有泥土才能含有高嶺土,她就會發現錯誤。

郭女博士:“(巴索姆)的實驗也表明了並沒有發現石塊樣本中有鹼和氧化鋁的富集,而這兩種恰恰又是戴維多維茨的‘地質聚合物’合成配方中的關鍵成分。”

河清答:這話簡直是太學術了,但讓人抓不到邏輯,莫名其妙。我都懶得去追究這個“鹼和氧化鋁的富集”説辭是從哪裏來的。只是明確知道,巴索姆與戴維多維茨完全一致:認定埃及大金字塔是混凝土。他用電子顯微鏡發現,金字塔石塊樣本中含有二氧化硅。而二氧化硅只有水泥才含有,天然石灰石沒有。巴索姆還明確認為:法老的文明是建立在黏土(clay)之上,金字塔主要是用泥土建造。

郭女博士:“(巴索姆)對‘為什麼埃及人只對金字塔的底部進行澆築’做出瞭解釋,因為這樣做‘非常昂貴’。在一個原始社會,要生產數百萬噸的人造石絕非易事,而且同時還要粉碎數百萬噸石灰石談何容易。”

河清答:天哪!郭女博士竟然認為澆鑄混泥土石塊,要比開採天然石更昂貴,“非常昂貴”,“絕非易事”,所以古埃及人只是在金字塔“底部很小的一部分”澆鑄了混凝土塊,金字塔上部則是用天然石材……

為什麼她會認為生產人造石要比開採天然石更“昂貴”?噢賣糕的,原來“生產數百萬噸的人造石”,是需要“粉碎數百萬噸(天然)石灰石”呀!她怎麼不去進一步想想,“原始社會”的古埃及人是靠什麼工具,什麼樣的碎石機器,來粉碎天然石材?

她哪怕用腳指頭想一想,開採天然石灰石,將其粉碎,再來做混凝土石塊,這是多麼可怕的反常識!

此時此刻,我禁不住對郭女博士錯謬所達到的荒誕程度,再次淚流滿面。

郭女博士:(引用了一位印度裔美國岩石學家否定戴維多維茨)“戴維多維茨的‘人造石理論’從本質上講就是一個科學假説……黃教授試圖利用這個假説給自己的‘偽史論’增加一層‘科學’包裝,就只能是‘搬起石頭砸自己的腳’”。

河清答:郭女博士是憑什麼底氣宣告戴維多維茨的人造石理論是一個“科學假説”?這位印度裔美國學者的一家之言就能否定戴維多維茨?戴維多維茨和巴索姆兩位都是國際最著名的頂級材料學家(大咖業績不再重複)。他們各自用嚴謹的科學實證,徹底證明埃及大金塔是混凝土人造石。

埃及大金字塔是混凝土人造石,其實在專業界已經真相大白。最終必定是郭女博士自己搬起石頭,砸了自己的腳。

郭女博士:“黃教授對斯蓬的‘澆鑄石’定義,只引了前半句話,那後半句是什麼呢?——‘事實上,可以肯定的是,這種質地極為堅硬的水泥已經被古代人廣泛應用,我們已經通過古代遺蹟認識到,火燒刀砍都無法穿透它。’(En effet,il est certain que le ciment ,dont les Anciens se servaient, était d’une extrêmedureté;ce qu’on reconnaît parles démolitions antiques, qui font presque impénétrables au fer & au feu)原來,斯蓬自始至終説的都是古代‘混凝土’啊!”

河清答:首先申明,她指控我引用斯蓬“只引了前半句話”沒引後半句,完全不存在。倒是她自己,不引用我的“前半句”,只給出她“後半句”,讓讀者無法進行比較做出判斷。這才是非常不厚道的做法。

我的“前半句”:“(澆鑄石)成分是一些小圓石混入一種很強的水泥,澆入模子,然後就成為一塊很硬的塊體,全然就像一塊石頭一樣。”

郭女博士的“後半句”,準確翻譯應為:“誠然,古人使用的水泥非常堅硬。人們可以從古代建築殘跡中看到這一點,幾乎刀火不侵。”

看清了吧,這兩段話完全不是一個不可分割的整體。我的引用,定義完整。澆鑄石用什麼材料,像天然石一樣堅硬,非常清楚。而她的後一段,講的是古人的水泥也很堅硬。全然是兩個話題。

北大博士語文總過關的吧?把這樣兩個不同的陳述説成是一個定義,並誇張誤導讀者説我只引用前半句,遺漏後半句,這已不止是譁眾取寵,而是一種學術不誠實。

氣人的是,斯蓬解釋澆鑄石,是他在日內瓦看到過的那座用澆鑄石做的十字架,被雷擊毀後的碎片,完全是17世紀的澆鑄石。但郭女博士卻煞有介事地喟嘆:“斯蓬自始至終説的都是古代‘混凝土’啊!”

真想問她一句:你讀過前邊的文字沒有?讀過,又讀懂了沒有?

另外,郭女博士的法文翻譯也有誤。原文並沒有古代水泥“已經廣泛應用”這個意思。這個“廣泛應用”是她憑空增加的內容,犯了翻譯之大忌。

前不久我去北京參加我老師、著名翻譯家許淵衝先生百歲壽宴(圖4)。許先生自誇起來非常“狂”。宴席上還朗誦他用法文翻譯《詩經》的幾句得意之譯:“昔我往矣,楊柳依依……”我也用先生譯詩要押韻的理論,中譯法,押韻翻譯了一本中國詩歌集《古井水》,在法國出版,巴黎蓬皮杜國家圖書館有收藏。

退休在即,我也要學學先生的狂傲自誇一句:在中國,用押韻的方式將中文詩翻譯成法文並出版,除了許先生,未聞有第二人!學先生,也在這裏放一首我押韻翻譯的詩——張雨《題聽雨樓》:

雨中市井迷煙霧 Dans la pluie, la rue aux brumes s’éblouit.

樓底雨聲無着處 Sous le pavillon, le bruit de pluie s’enfuit…

不知雨到耳根來 On ne sait pas si la pluie vient à l’ouïe,

還是耳根隨雨去 Ou c’est l’ouïe qui s’en va avec la pluie…

譯詩忠實原文,押韻工整。詩行末尾是兩個陽韻和兩個陰韻(e結尾),而且尾韻都是富韻(rime riche)。詩行中間還反覆出現內韻,增加音樂感……懂法文的朋友,膜拜吧?

事實上,本人的法文水平,北大法文系主任董君和南大法文系原主任許君,見到我也要拱拱手。郭女博士敢在我面前秀法文,也夠無畏的。

圖3-1 我與老師許淵衝先生,百歲壽宴上

郭女博士:引用一位芝加哥大學亞述學助理教授的話:“泥板是你可以想象的最堅硬的書寫材料,如果城市被焚燬,它們就會因被火烘烤而被保存下來;如果建築物坍塌,它們也能倖存;它們可以在潮濕的泥土中留存,也可以在沙漠氣候裏完好無損。”又陳述:“有些泥板的表層和內核是分別構成的,表層的黏土像麪皮一樣包住了內核,這種處理手法也在一定程度上加強了泥板的韌度。良好的韌度使得大量的泥板能歷經千年風霜保存下來。”“那些記錄正式公文的泥板,大多會**配備一個同為泥質的‘信封’**將其包裹起來,防止泥板上刻錄的文字受到破壞。”

河清答:用水捏、自然晾乾的泥板塊塊,竟可以在地底下“潮濕的泥土中”埋數千年而不化。對於這樣違反常識的胡説,郭女博士都是無條件地相信。只要是西方學者説的,那就是真理,理直氣壯引以為據。她也相信泥板外邊可以再套一個“泥質的信封”。德國人在19世紀編的《希臘銘文大全》中收錄了建造巴特農神廟的賬目明細,買石材木材,花了都少錢,她也完全相信。人家怎麼説,她就怎麼信。

我忍不住為她這種迷信西方歷史的天真爛漫,第三次掩面而泣,以至痛哭失聲……

郭女博士:(文章末尾)“黃教授所謂的‘文化自信’似乎就是爭個‘第一’或‘最早’……”

河清答:郭女博士歪曲我倡導“文化自信”是爭第一:“長城是古代文明遺蹟,不可以,一定得是最早的遺蹟!所以金字塔肯定是新修的。”將如此幼稚的推理,加到了我頭上,讓人哭笑不得。

不過,郭女博士找我説道“文化自信”,算是找對了人。再自誇一回:本人是近30年中國學界最早提出“文化自信”的概念。

1990年底完稿的拙著《現代與後現代——西方藝術文化小史》(1994年出版)“題外話”中有:“中國人的文化自卑感,是當今中國的頭號大患”,由此反覆提出“文化自信”和“文化自尊”,呼籲為中國文化正名。30年來,本人一直倡揚“文化自信”……

郭女博士文章還有一些問題,不再例舉。不管怎麼説,郭女博士儘管有些狂妄,但對學術的執着還是精神可嘉。她比網絡上一幫宵小之徒的謾罵,還是要正規得多,擺開陣勢來戰,值得肯定。

在此敬告學界朋友,不要輕易把我們西史辨偽派都當成是思維錯亂、頭腦有問題的人,或者是一些不值一駁的“民科”。我們都是正常人,只是比迷信西方的對手們,多了一份文化自信,敢於懷疑西方偽史而已。

還想敬告《觀察者網》,希望今後能派一二高手來過招。在本人做了“以圖證史:從希臘出發追索西方虛構歷史”直播講座(B站和騰訊視頻都有)之後,《觀察者網》連續發了三篇攻擊本人的文章。第一篇是某乎平台的L先生,被我反駁後不再做聲。第二篇是網名“伊斯托利亞”寫的,還沒等我回應,就被網民們罵得倉皇宣佈在觀察者網封筆,不再寫作。第三篇就是郭女博士這篇。可嘆的是,三位都不是高手,讓我感到勝之不武。

郭女博士頂着“北大”的馬甲(有人歡呼“終於有專業人士”出來懟我),但其水平令人對“北大”的金字招牌發生了懷疑。

《觀察者網》第二篇文章標題為“證明西方‘偽史’就是文化自信嗎?”,這次郭女博士,也在文章最後結論部分質疑我“評判西方偽史是為了讓中國人產生文化自信”。看來我呼籲“文化自信”,讓該網站某些人很不舒服。“文化自信”像夢魘一樣糾纏着他們。

我跟《觀察者網》的掌門人李世默先生曾在北京一起開過會,也有過郵件往還。我頗為贊同他的觀點。但《觀察者網》內部好像有不同於他路線的主事者,對西史辨偽派連出陰招,耐人尋味。哪天我倒要質詢一下李世默先生,這到底是怎麼回事?

不過也沒關係。《觀察者網》有關主事如還不服,儘管去找槍手,放馬過來,本人恭候。只是事先提醒,不要小覷本人。小心踩上地雷。炸爆了,賣相將會很難看。

最後發一條啓事:我想把上次直播講座的內容先作為一本小書出版。哪位有見識有魄力的出版社長或總編願意出版,請聯繫我:微博“河清00”,或聯繫浙江大學藝術與考古學院轉我(電話:0571-88273633)。

辛丑孟夏 於杭州西子湖畔