白海豚大逃殺_風聞

观察者网用户_243785-2021-05-24 13:51

白海豚大逃殺

文 | 史中

Cross my fingertips for arriving sun

Mr. Hiroshima gonna sing along

With no tears

With no tears

獻給不得不獨自歌唱的人

(一)

2018年7月盛夏,汕頭近海碧波萬頃。

不遠處的海灣大橋上車流如織,人們操縱着鋼鐵軀殼,眉頭被瑣事堆壘,脖子被領帶緊勒,無暇把目光投向腳下湧動了幾十億年,曾温柔吐納祖輩漁船的大海。

在波瀾之間,隱隱綽綽出現兩個光點。

由遠及近,光點化為兩片白色的背鰭。它們忽而一轉,露出了夾在中間另一個小小的黑鰭。

這是一種名為“中華白海豚”的生靈。它們世代生活在中國近海,剛出生時身體是黑色,而長到成年就通體變成白粉色,無論是萌度還是稀有度,白海豚都不亞於大熊貓,所以,它們又被稱為“海上大熊貓”。

眼前是一個白海豚的“三口之家”,兩隻成年海豚帶着剛出生一週的幼崽,正在教它如何捕食。確切地説,是如何鋌而走險深入人類的領地去尋找越來越稀有的食物。

鄭鋭強 攝

就在海豚身邊50米,飄蕩着一艘快艇。

船上的一位老哥正躡足潛蹤,用一個“炮筒”悄悄瞄準它們。。。

別誤會,他並不是在偷獵,而是在用高精度的科研級相機為他們拍照。

此人叫做鄭鋭強,是專門研究白海豚的科學家,彼時是他在汕頭大學做博士後的第二年。2018年,是他做白海豚保育的第九個年頭。

老哥獨立船頭,蓬頭垢面,多年的海風已經把他的皮膚吹得沉暗,唯有鼻樑上的眼鏡閃閃發亮。有限的研究經費,已經都被他用來租船出海搞科研,餘下錢的甚至不夠為自己置辦防曬霜。

鄭鋭強是如假包換的科學家,但他卻給自己起了個諢名:“最不體面的科學家”。

白海豚是很“矯情”的動物,極度挑食,對水質要求高,還奉行“只生一個好”的信條。結果就是,在中國沿海大概只剩下幾千頭白海豚,妥妥的瀕危;令人唏噓的是,由於環境艱苦,且研究費時耗力極難出成果,經費又極其緊張,“神經稍微正常”的學者都不會走這條路,中國研究白海豚保護的頂級科學家人數恨不得兩個巴掌就能數得過來,妥妥地比白海豚更加“瀕危”。。。

2018年那個晴朗的早晨,鄭鋭強和白海豚一家的隔空相望,簡直就是兩個憑實力瀕危的物種在探討病情。

鄭鋭強端着相機的手都在顫抖,他不敢相信眼前的景象。

當時在整個汕頭海域,其實只剩下了13只白海豚。對於大多數哺乳動物來説,種羣下降到這個數量,等待他們的只有一種命運——隨着時間推移一隻一隻死亡,直至種羣滅絕。

鄭鋭強 攝

而科學家上一次發現這羣白海豚產下幼崽,已經是十年前了。不幸的是,那隻幼崽在2008年出生後不久就夭折了。

鄭鋭強一早就接受了這個殘酷的事實——自己給這羣海豚拍的每一張照片都是遺像。可想而知,當發現居然新出現了一隻海豚寶寶的時候,他的心裏有多麼激動。

他靈機一動借用了同事的名字,給這隻小海豚起名叫做“福星”——多子多福,家族希望。

可是,茫茫大海中的那隻小海豚對這一切一無所知。恐怕福星並不想做任何人的希望,它只想做一隻海豚,在某個浪頭的轉角邂逅所愛之豚,終老一生,做一個不為任何人期待而活的自由生靈。

但它終究別無選擇。

鄭鋭強 攝

(二)

1983年,廣東潮州義橋村,香煙繚繞的祠堂旁,老鄭擺了一頓樸實但熱鬧的滿月酒。他是村長,也是村裏唯一一所小學的校長,如今家裏添了二兒子,起名鋭強。

那個年代,所有人頭頂都籠罩着貧窮的陰霾,捱餓是常事。即使貴為“村長兼校長”,也免不了要去打工貼補家用。但老鄭骨子裏流淌着潮汕人倔強的血液,他堅信,只要勤勉努力,命豈不能改。

而目之所及,改變家族命運最寬闊的路,就是“知識”。

年幼的鄭鋭強總是瞪大雙眼,對一切都好奇。只是他並不知曉一個殘酷的事實:那個年代每一家的錢都只夠供老大讀書。作為弟弟,他的命運劇本里就從未寫着“上學”兩個字。

轉折發生在五歲的那個午後。

從隔壁祠堂玩回來的鄭鋭強在院子裏拿着樹枝歪歪扭扭地寫出了四個字:“三山國王”。媽媽看到,驚奇地問:這是誰教你的?他眨眨眼睛:我照着神龕上寫的。

那之後不久,忽然有一天,媽媽把一個書包交在他手上。“你應該去上學。”她説。

鄭鋭強成了全村唯一一個有資格上學的二兒子,這個資格有多昂貴,父母雖然從沒説出口,卻鄭鋭強心知肚明。每個學期,父親負責把學費拿給鄭鋭強,鄭鋭強負責每次考試都拿第一名,將來出人頭地。

一場承諾如樹生根。

次次考第一,鄭鋭強真的做到了。

只有一次,他考了第二名,被爸爸狠狠打了一頓。那是他記憶裏少有的幾次父親對自己動手。

還有另外的理由讓鄭鋭強無比需要這個第一名。他的相貌和同學不太一樣,瞳孔是灰色的,頭髮有些卷,又很瘦弱,是壞孩子欺負的首選目標。

只有考第一,他才能獲得班長的職位,而班長有權利拿到代表正義的教鞭,壞孩子是忌憚的。

如此,他可以依靠自己的力量劈開前路荊棘,把笑臉留給家人。

三餐吃番薯,次次考第一,日復一日,鄭鋭強咬着牙長大,進入了全市最好的高中。如一枚軌道精確的火箭,他的人生沒有,也不允許有絲毫差池。

在少年意氣的鄭鋭強看來,命運這條惡龍馬上就要被他馴服在腳下,未來的門已然分開一條縫隙,光芒洶湧傾瀉。直到高二那年,媽媽遞給他一張檢查報告。

爸爸患了胃病,是胃癌。

嚴霜一夜間查封了他生命的河流。鄭鋭強沉默不語,但他命運的船頭正在調轉方向。

高考時,鄭鋭強把所有的志願都換成了醫藥方向。他進入了中國最頂級的醫藥大學——中國藥科大學。沒日沒夜地一邊學化學,一邊學醫藥,他發誓要親手做出最好的靶向藥物,從時間手裏搶回爸爸的生命。

但世界從來只會對痴人報以冷笑。爸爸在他大二那年還是離開了。山水相隔,命運弄人,在南京上學的鄭鋭強甚至沒能趕到見爸爸最後一面。

爸爸臨終前把大兒子叫到面前:“你要讓鋭強一直讀書,讀到盡頭為止。”

至今兩兄弟誰也沒有開口提過父親的遺言。這句話是媽媽告訴鄭鋭強的。

手握着最高科技的製藥技術,面前卻空空如也。未竟的承諾被卡在時光裏,永遠無法完成了。鄭鋭強心中只剩下一句話:讀書,讀到盡頭。

鄭鋭強大學畢業時正在世紀之交,是廣東經濟突飛猛進的黃金時代。

潮汕人憑着靈活的頭腦和吃苦的精神,迅速撲進市場經濟的大潮。老家開始有人做生意,陡然暴富。

也有親戚朋友勸鄭鋭強和自己一起下海經商,憑着他這麼聰明的腦袋,賺錢就是灑灑水。

鄭鋭強推掉了所有人的好意,只是説:“我要讀書。”多一個字都不解釋。

漸漸地,他成了親戚和同學眼中的怪人、書呆子。

2006年,他考取中山大學的博士,本來期望的研究方向是從海螺中提取蛋白質,用以研製抗腫瘤靶向藥物。但是就在他報考之前,名額被人搶佔了。他面前,陰差陽錯地剩下一個非常冷門的方向:白海豚的保育。

面對這種情況,恐怕傻子才會割捨已經研究了很多年,又大有“錢途”的醫藥方向,哪怕託關係找後門,哪怕再等幾年也會堅持。但鄭鋭強就是那個“傻子”,他向白海豚伸出了手——曾經想救的那個人已經不會給他機會了;而面對白海豚這個美麗卻在沉沒的生靈,他也許還能做些什麼。

我從沒期待別人能理解我的選擇。

多年後,鄭鋭強平靜地對我回憶。

鄭鋭強 攝

這個項目是中山大學和香港大學聯合進行的。由此,鄭鋭強認識了他日後的博士後導師,港大的賈力誠教授。賈力誠是他的中文名字,他其實是金髮碧眼的地道的波蘭人。

嚴謹、正直、變態,是鄭鋭強給這位老師的評語。他對於出海巡航的路線規劃,對於照片精度的要求,對於數據的純度,研究方法的精細,都嚴格到難以想象的地步。鄭鋭強在他手下,就像每天蹲馬步的少林武僧,稍有鬆懈便會挨一棍子。

賈力誠教授

Dr. Leszek Karczmarski

正是這樣的變態訓練,把鄭鋭強磨成一把鋼刀,直接插入了這個領域的最深層。

在和我的聊天中,鄭鋭強沒有像一般博士生那樣把這位導師稱為“老闆”,而是稱為“老師”。

老闆是老闆,老師是老師。

説完,他挑挑眉毛,看着我。

鄭鋭強

(三)

第一次出海,鄭鋭強在船上吐了21次。

無數次嘔吐的間隙,他勉強站起來扶住船舷,一羣白海豚猛然進入視野,在船舷附近暢遊。雖然曾解剖過死亡的白海豚,但這是他第一次在真實的野生環境裏看到它們。

“真是太。。。”鄭鋭強的感嘆還沒抒發完。一個浪頭就打過來,他趴在船上繼續吐。

不過,鄭鋭強“命裏有船”,隨後幾次他吐的回合越來越少,等到第五六次出海,已經可以在船頭跟同學們談笑風生了。

廣闊的海洋,和海洋中精靈的身影,開始浸潤他的世界。

傳統的研究白海豚的方法,屬於非系統性取樣。簡單來説就是選取幾個白海豚可能出沒的地點,然後守株待豚,碰到哪些海豚就記錄哪些海豚。

但賈力誠老師卻要求學生們採用最嚴苛的方式——“截線調查”。把一大片海域分割成棋盤一樣的區域,然後設計一條路線,把所有的區域像掃描一樣都走一遍,不能有任何遺漏。這種方法可以保證最大限度地拿到區域內所有海豚的全景數據,從而得出比別人更深刻的洞見。

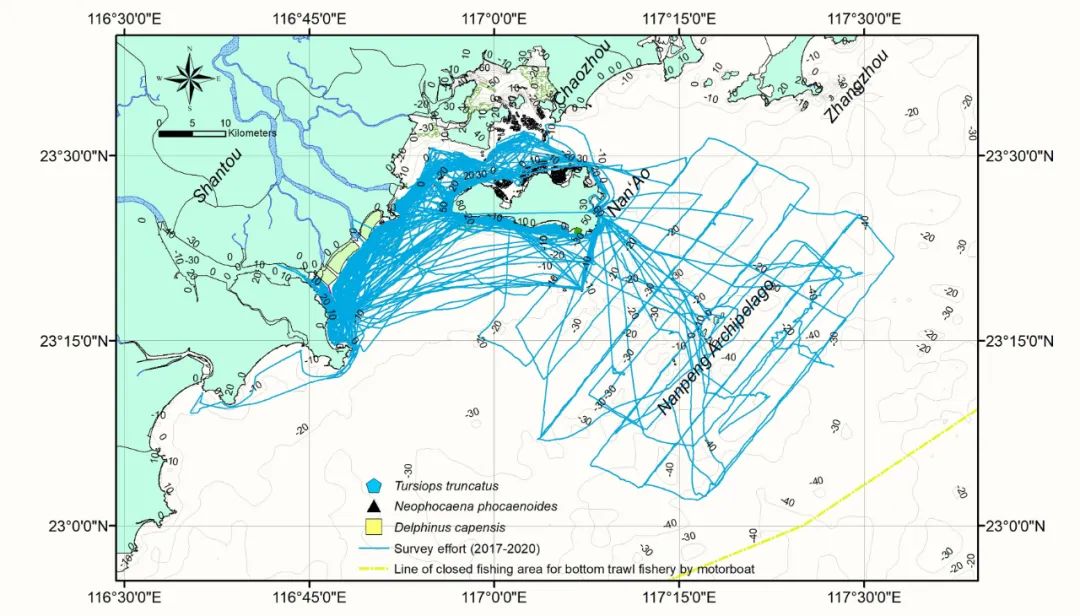

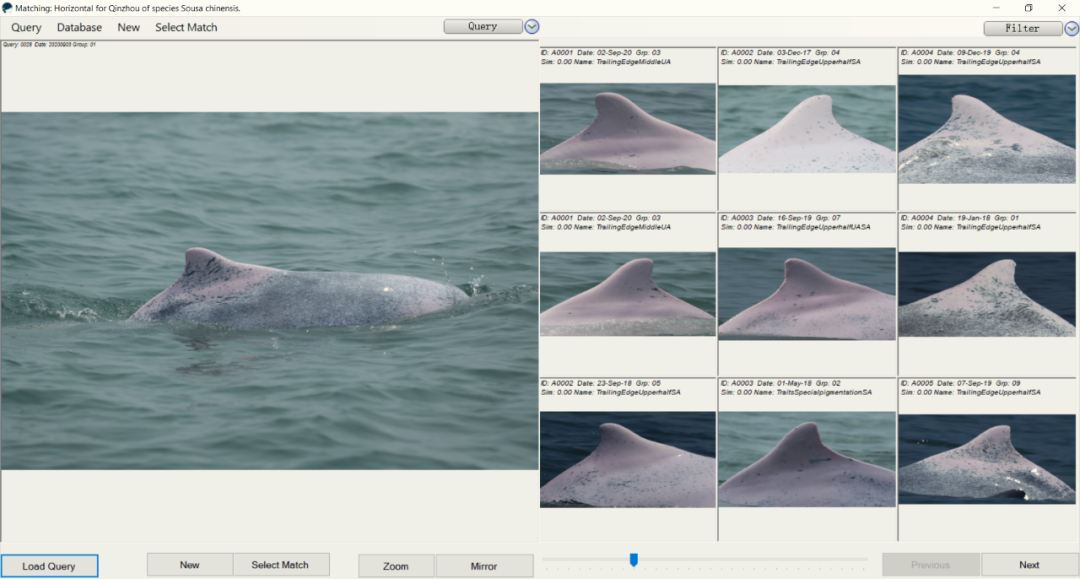

比如下面這兩幅圖,上圖藍色的就是調查的路線,下圖粉色的點是發現白海豚的點位。

問題就在於此,野生海豚身上又沒有定位器,如果沒有一雙“鷹的眼睛”,很容易在海上和它們擦肩而過。

找海豚是一件技巧、耐心和運氣並存的操作:船頭要站三個人,每人負責60度視野,像雷達一樣地毯式搜尋,循環往復,一秒都不能走神。

這種工作非常耗心力,正常情況下每過半小時就要替換掉一個人。

一旦發現某處露出了白海豚的背鰭,快艇就要馬上跟過去,科學家們掏出長槍短炮,從幾個特定的角度拍照取樣,順便記下當時的地理信息和水文數據。

這幾乎就是出海的全部工作內容。

“如果是第一次出海,肯定很開心,但日復一日地做這件事兒,恐怕太無聊了吧。”我吐槽。

“如果出海你都覺得無聊,那回去之後要做的工作只會更無聊。”鄭鋭強笑。

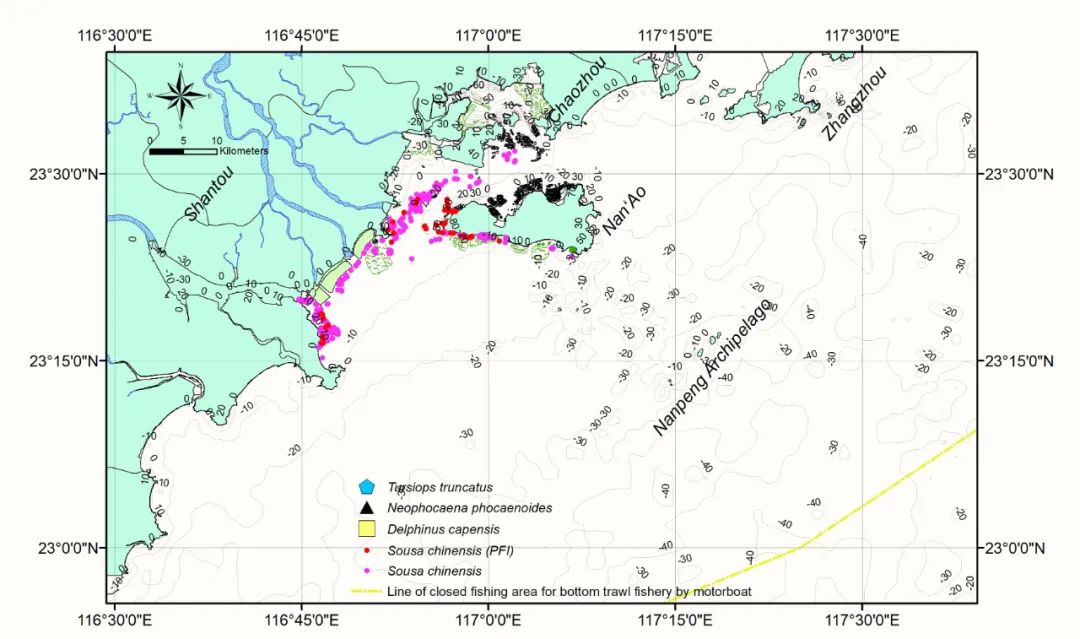

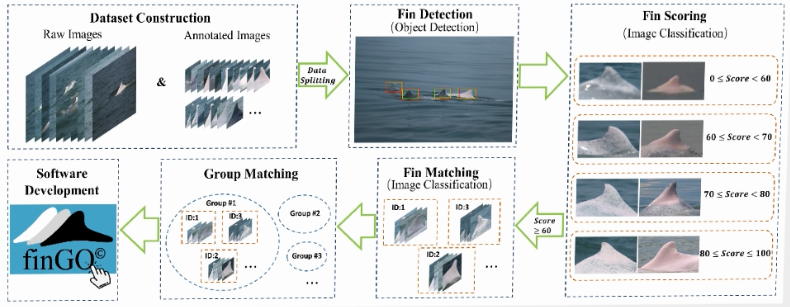

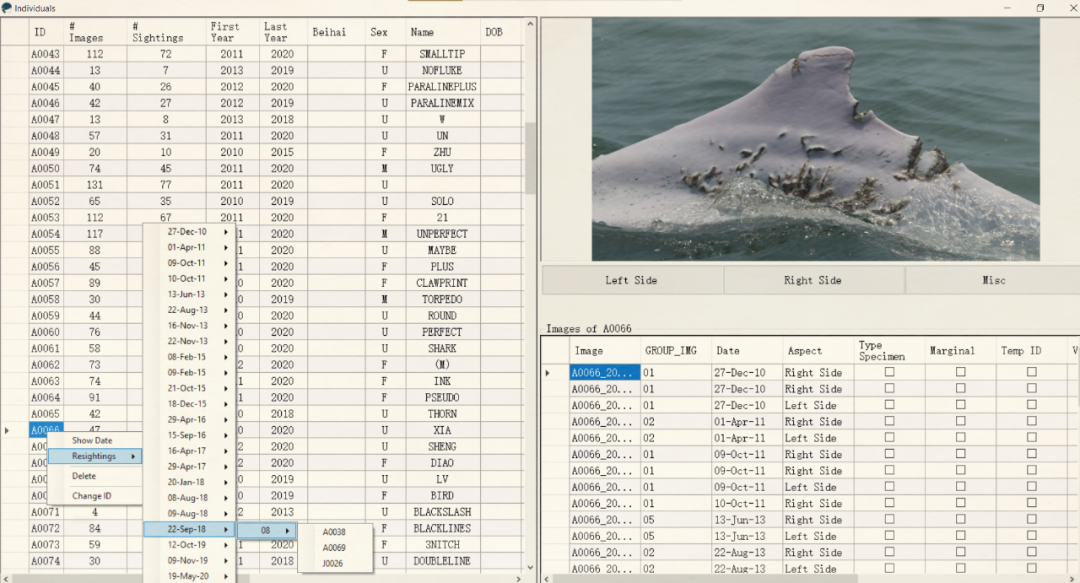

每次出海,考察隊大概會帶回去1000-2000張照片,而這些照片分屬於不同的海豚,要把每一張和系統數據庫裏已知的海豚個體做比對,如果對應某個編號的海豚,就把他們歸檔在一起;如果是新發現的海豚,就要為它建立檔案。

海豚游泳的時候,很少把頭露出海面,但是背鰭會一直立在海面上,而每隻海豚的背鰭就像人的指紋一樣,是有差異的。所以靠“背鰭識別”完全可以分辨出海豚個體。

鄭鋭強要做的,就是從圖像裏把背鰭部分摳出來,然後肉眼去和數據庫裏幾千頭海豚做對比。理論上説,如果這次拍到的圖片有2000張,數據庫裏有2000只海豚,那麼需要對比的次數就是二者相乘,4000000次。

雖然拍回來的照片會有幾張同屬一個海豚,也有熟悉的海豚看一眼就知道是誰,不用一一比對,但平均下來,一張照片還是需要1-2分鐘,這就堆壘成了讓人望而卻步的工作量。

每次出海一天,回來整理數據要一個星期。

鄭鋭強回憶。

但數據正是科研的燃料——通過對數據常年積累和分析,科學家就能知道白海豚的社交、求偶、捕食習性,也能把海豚“人口”的遷徙、流動和環境之間的關係掌握得一清二楚,從而為白海豚的保育制定科學方案。

研究最緊張的時候,鄭鋭強一年有四五個月的時間都在海上。但即使是這樣,他拿到的數據仍然是杯水車薪。

假如他的學術生涯是兩手臂展那麼長的進度條,每次出海積累的數據只能把這個進度條推進頭髮絲那麼多。因為從科學的角度,要想研究一個物種得出可靠結論,最少也要觀察它的一代個體。而白海豚很長壽,平均生命大概有40-50年。。。

我有時候很羨慕那些做果蠅研究的科學家,他們的研究對象7天就產生一代。而我研究的對象太能活了,我都怕熬不過他們。。。

鄭鋭強笑。

這是當時賈力誠教授團隊開發的用來比對照片的軟件。雖説是軟件,但也只起到幫助歸檔分類的作用,對比海豚照片還是要靠人眼。

也正是因為野外條件極其艱苦,數據整理工作非常枯燥,出成果的週期又是以十年二十年計算。所以幾乎沒有科學家原意研究白海豚。難出成果,就意味着很難拿到研究經費,連換個好點的電腦、相機,都要仔細斟酌幾個月。

但以上這些,鄭鋭強樁樁件件都忍下來了。

他唯一不能忍的,是“數據”之間的高牆。

剛才説過,研究白海豚用到的每一張高清照片,都是科學家辛苦出海拍來的,這幾乎是每個研究白海豚的科學家最寶貴的學術資源。

博士後期間,初出茅廬的鄭鋭強手裏拿着自己搞出的白海豚研究創新方法,興高采烈地找到一些前輩,準備把大家的數據摻和在一起研究。

可是,對方卻有點扭捏——幫忙可以,但一聊到關鍵的數據合作,就各種推脱。

鄭鋭強覺得,理論上,物種數據應該是公共數據,但當時,一些關鍵數據卻被當成了某些人或者利益團體的私有財產。

這波操作讓他感到措手不及——理想中的學術研究是公平開放、多元參與的,可眼前的景象卻是家家户户門頭掛鎖。

可行的操作只有一種:數據交換。

盤了盤手裏的“貨”,從數量上來看,那時候鄭鋭強的數據確實不如老炮兒多,但是每一張照片都是坐最小最晃的快艇,離海豚最近,用最高清的設備最嚴格的標準拍出來的頂級數據;而其他人手裏有些老數據,都是坐着大號巡航船,用傳統設備拍攝的,根本達不到鄭鋭強的“潔癖”要求。

雞同鴨講,反正談不攏。

鄭鋭強各種奔走呼號,但很快他就像電視裏的演講家一樣被按下了“靜音鍵”。圈子裏的話語權根本不在這個初出茅廬的新人手上。

時間分秒流逝,研究必須繼續。最後,鄭鋭強只能妥協,通過錢數、、簽署數據協議的方式,去整合儘可能多的數據——畢竟只有更高精度的數據,才能提供更準確的科學結論。

博士期間,鄭鋭強還參與了很多白海豚救援工作,這是2012年他在佛山一條水溝裏救助迷路的海豚,還上了新聞**↓↓↓**

為了拿到更多版權屬於自己的數據,他只有咬牙不斷出海,一次次衝向波浪,一次次追逐這些生靈,一次次按下快門,為自己的進度條推進一根根頭髮絲。

很長一段時間,鄭鋭強早晨睜眼第一件事就是看潮汐和天氣數據,然後根據情況迅速規劃行駛路徑,租船出海,乘着北風一直向南,隨着洋流的湧動追尋精靈的身影。

雲淡風舒,斬浪劈波,陽光剛猛,滄海一粟。

其實我喜歡出海,一個人的時候,可以想很多事情。

鄭鋭強對我説。

除了為每隻海豚科學編號以外,他還喜歡給熟悉的海豚起人間的名字。

比如有一隻海豚名叫“亮叔”。亮叔其實是載鄭鋭強出海的船長的名字。這隻海豚在這片海域生活了很久,亮叔説在23歲第一次駕船出海的時候就見過它。斗轉星移,無論是船長還是海豚都成了名副其實的“叔”。

箭頭指的就是亮叔,它的背鰭不知什麼時候被折斷了。

還有海豚被鄭鋭強稱作“神鵰俠侶”,這不是兩隻海豚,而是四隻海豚,分別叫“神”“雕”“俠”“侶”。因為它們四個膽子大,不怕船,而且總在一起活動,吃飯睡覺躲貓貓,從來不分開。

神鵰俠侶中的兩隻

還有一隻海豚叫做“豚堅強”,它曾經被漁網纏住,渾身都是巨大的傷口,但是帶着這麼多傷疤,這隻白海豚卻堅強地活到了如今。

豚堅強

常年和海豚在一起,鄭鋭強總結出了一套“動物禮儀”。

就像小時候村裏的小牛,如果你挺胸站在那裏,小牛就會害怕,但如果你蹲下來,比他低,他就會好奇地湊近你,親近你。

鄭鋭強説。

每每觀察海豚的時候,他總能通過“行禮”(嚴格遵照標準的船隻追蹤指南)讓海豚放鬆下來,不會被快艇這個奇怪的東西打擾。

不過,親近是有限度的,看到海豚過於貼近自己船舷的時候,鄭鋭強都會用棍子戳它們。驅趕他們遠離船隻。

“我不能讓他們覺得人類是可以親近的,這是個極端危險的習慣。”鄭鋭強説。

“可是你總趕他們,海豚不會恨你嗎?”我問。

“恨就恨吧,總比被螺旋槳劈斷背鰭強。”他説。

那段艱難的日子,鄭鋭強不僅交了很多海豚朋友,還認識了兩個重要的人。

一位是他在香港的房東,是個老太太。在粵語統治的地盤,老太太操一口純正到讓人起雞皮疙瘩的普通話。

這位太太名叫宋思慧,是北京人,天主教徒,因為某些時代原因,遠走他鄉,來到國度的南麓。

她曾留學海外,師出名門,本可以像上流社會一樣生活,卻選擇把自己的後半生奉獻給小學生的心理輔導工作。

在鄭鋭強的笑容背後,她敏鋭地發現了一個雙拳緊握孤獨的孩子。

她問鄭鋭強,是不是有什麼事情,一直難以釋懷。

鄭鋭強微笑着搖頭:沒有沒有。

她説,如果有些事情你不想對我説,沒關係。但是,一定不要對自己撒謊。把那些東西時常拿出來,好好看一看,再放回去。一次再一次,你終究有機會釋懷的。

那天之後,鄭鋭強有時會坐在窗前,靜靜地思索。他把低垂的目光抬起來,爸爸就坐在前面,一如從前那樣嚴厲又殷切。

如這片土地上的大多數父子一樣,爸爸生前幾乎和他沒什麼面對面的長談,無數情感都深埋在歲月和心底。但現在,他終於鼓起勇氣開口,父子倆彷彿把一生中沒來得及説的話都説了。那天,他彷彿聽見爸爸的聲音:“小子,你讀書讀到了頭,光耀門楣。餘下的日子,是時候為自己生活了。”

鄭鋭強抬起頭,屋裏空無一人,窗外秋葉已成春花。

那年,他遇到了第二個人,是位姑娘,也是如今他的妻子。

鄭鋭強的妻子是醫生,走的正是他曾經放棄的醫學路,憑着這個職業,她生活富足衣食無憂。她喜歡聽鄭鋭強講故事,講他不願提起的過往,講他在每一個路口抉擇的理由。她喜歡面前這個男人的用情至深和無可救藥。

妻子總説,你搞科研能養活自己就很好。可人終究吃得少,理想卻吃得多。

每一次出海,都在消耗有限的經費。鄭鋭強面前彷彿有一個一直流逝的沙漏,每天睜眼都會少一截。他開始四處申請項目基金,尋找公益資助。2019年博士後兩年合同到期以後,靠着桃花源基金會以及OPCF(香港海洋公園保育基金)的資助,才把自己的研究勉強撐下去。

萬沒想到,2020年春天,疫情襲來。

本來就脆弱到極點的研究工作更是雪上加霜。連續幾個月,鄭鋭強無法出海,“沙漏”眼看見底。

他面對的複雜和無奈遠不止於此,常年在汕頭大學做研究,動不動就出海,和在廣州的妻子難得見面,妻子急病住院時他還漂在海上。

一邊是海豚,一邊是妻子。一邊是未知的結果和永無止境的掙扎,一邊是他絕不能再失去的家人和妻子眼中的期盼。

這些年,雖然每個月都至少一次想放棄白海豚的研究,但畢竟每一次都堅持了下來。難道這一次,是真的要説再見了嗎?

那年秋天,他最後幾次出海,碰到叫得出名的海豚,就輕輕揮揮手。他提交項目報告,退還剩餘資金,把十幾年的資料封存起來。

2020年底,鄭鋭強向汕頭大學提交了辭呈,買了一張開往廣州的單程票。

(四)

鄭鋭強加入了朋友韓寒(這是另一個韓寒,是位女士)創辦的關注可持續漁業的公益組織“智漁”。

智漁總部設在海南,廣州辦公室算是“飛地”,裏面一共只有兩個人,除了鄭鋭強,另一個人叫劉剛。

劉剛曾經是一家互聯網廣告公司的技術負責人,手下幾十號兄弟,團隊風生水起。可是,當女兒十歲的時候,他恍然發現自己錯過了女兒生命中所有的美好時光,而這些再也無法彌補。

他做出了決定,用未來的人生多陪伴家人,把時間花在更有永恆質感的事業上。眼看公司已在上市前夕,但他還是辭職,加入了智漁。

兩個怪咖就這麼在廣州相遇了。

鄭鋭強給劉剛講起了白海豚的故事,劉剛驚訝得合不攏腿。這個大男孩就像打開了新世界的大門,吵着要鄭鋭強帶他去看海豚。

鄭鋭強撇撇嘴:我現在已經告別白海豚了,不一定有機會。

可是劉剛發現,鄭鋭強的身體很誠實——不管吃飯睡覺,只要閒下來就拽着他説白海豚。

反正我覺得鄭鋭強在心裏根本沒有告別白海豚。十幾年的感情,怎麼可能説放棄就放棄?再説,在我看來他根本沒有到了非放棄不可的程度。雖然眼前還沒有專門保護白海豚的科研項目,但事在人為啊!

劉剛笑起來滿臉陽光。

劉剛

果然讓他説中了,機會很快就來了。

智漁啓動了一個NGO聯動項目,是對小學生進行“海洋多樣性的平等教育”,還嘗試與藝術家進行國內兒童科普創作。簡單來説就是要用各種方法,讓小朋友感受到我們人類和海洋裏的動物是平等的,需要相互尊重。

海洋裏的動物,白海豚就是啊!白海豚不僅是海里的動物,還是海里的大熊貓呢。

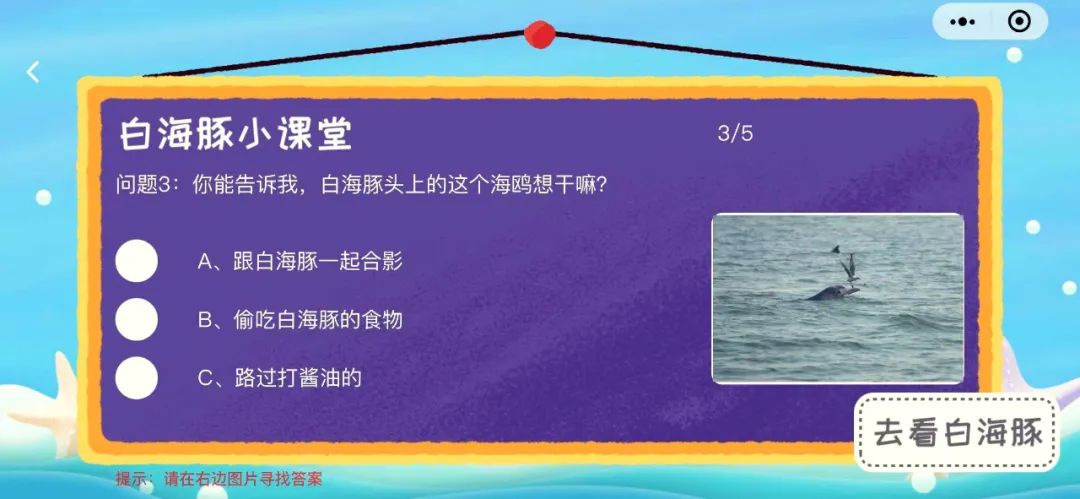

他倆一拍即合。畢竟是個“有技術的男人”,劉剛趕製了一個叫做“wa白海豚”的小程序,只要一點進去,迎面撲來就是一個短片,由鄭鋭強這些年拍攝的海豚視頻剪輯而成,美麗而震撼。小程序裏面還介紹了白海豚愛吃的魚,生活習性之類,最後還有個小測驗幫你鞏固知識。

“wa白海豚”小程序

果然,效果出奇地好——小朋友們不僅學到了知識,還都喊着要坐船去和白海豚交朋友。

劉剛多年的產品直覺告訴自己,這個事情有搞頭。要是以這個小程序為藍本,多做些功能,讓更多人有辦法參與白海豚的保護,慢慢擴大影響力,那鄭鋭強的研究事業沒準就能繼續下去了啊!

正在劉剛冥思苦想的時候,突然有一天,他在微信上看到了一個“招募貼”。

這是一個騰訊發起的公益創新挑戰賽,叫“騰訊Light”。

簡單來説,參賽者需要提交一個公益目的的小程序,其中需要調用騰訊雲上的AI能力。(騰訊雲開放了人臉特效、文字識別、人臉識別及語音技術之類的AI接口,大部分來自優圖實驗室。)

有三個賽道任選其一:“適老化”無障礙設計,未成年人網絡保護,野生動植物保護。如果得到了某個賽道的一等獎,還有10萬塊的獎金拿,如果拿到“公益之星”大獎,獎金是50萬,還會得到騰訊雲的資源包和其他支持。

這是比賽簡介的一段話。

劉剛一看,卧槽,“wa白海豚”不正好在野生動植物保護的賽道上麼?

得獎就給錢給資源,給的還不少,這個世界還有這樣的好事嗎?劉剛翻來覆去看了半天參賽協議,感覺主辦方也沒想從這些參賽者身上得到什麼,確實是出於善意做公益,他於是放心了。

午飯的時候,劉剛就給鄭鋭強一通安利,晚上,他倆就報名了。

只不過,現有的“wa白海豚”功能還有些簡單,怎麼才能用到AI能力呢?

其實,這正中了鄭鋭強的下懷。早在2018年,他就開始推進一個“神秘計劃”——用人工智能的方法替代人眼,加速海豚的照片比對。

之前説過,鄭鋭強每次出海,帶回來一兩千張照片,都要花一個禮拜才能歸檔完成。而這些枯燥的工作其實靠人工智能也能完成得不錯。

但鄭鋭強自己並不是專業的人工智能研究員,當時只好求助於項目組裏的一位碩士生。然而,人工智能模型計算和調優需要消耗大量的計算力,由於經費緊張,連好一點的電腦都沒有,雖然算法做出來了,但是比對一張照片需要兩分鐘,並沒有碾壓人類的優勢。

後來鄭鋭強離開大學,研究“智能識豚”的工程就擱置了。

作為理想主義的技術人,劉剛有“數據潔癖”,他訓練人工智能,最喜歡用的就是那種純到不能再純的數據。這不巧了麼,鄭鋭強這麼多年仔細收集的海豚數據就屬於這種。他在腦子裏估摸了一下,這個工作他能幹,他想幹,他一定要幹。

這麼大的工程,一個人是幹不過來的,他還得找幾位幫手。

在技術圈摸爬滾打這麼多年,劉剛有不少好朋友都是技術大牛,唯獨有一點他説不出口——因為這是公益項目,又不確定能不能拿到獎金,所以大家很可能是白乾的。。。

“如果想做技術賺錢,那各位天天都有機會。但像這樣一起投身一件公益事業,這種機會錯過了可就很難再找到了!”劉剛一臉真誠地“忽悠”朋友們。

沒想到,並不需要死拉硬拽,幾位兄弟聽完鄭鋭強和白海豚的故事,全部同意“入夥”。只不過,大家白天都有本職工作,只能晚上加班。

他們把這個識別系統起名為 iDOLPHIN,説幹就幹!

那段時間,每天晚上9點,劉剛把女兒哄睡,就衝向電腦開始拉會議。項目組的同事無論當時正在出差還是在休息,都要硬着頭皮披星戴月改代碼。

鄭鋭強當然也參加會議,但只有涉及領域知識時劉剛才讓他發言,等到技術宅們討論具體實現的技術時,鄭鋭強連話都插不上。

客觀上説,之前幫助鄭鋭強的那位研究生已經打好了不錯的底子,劉剛他們需要做的是:把一整套智能識別的算法從物理機移植到騰訊雲上,並且繼續做大幅改進優化。

作為公益小程序,他們肯定不可能像商業公司那樣有大把預算買很多雲計算資源,所有的錢都要自己個人墊付。他倆咬咬牙,只夠租下一台高配的雲主機兩個月時間。

塞翁失馬,焉知非福。計算力不夠,反倒逼迫這羣技術宅瘋子似的不斷裁剪模型,極致優化算法。

好在騰訊雲主機的速度還是相當給力的,一個月過去,他們終於把一張照片的比對時間從兩分鐘壓縮到了20秒。劉剛不滿意,又逼着大家使出吃奶的勁兒,把時間降低到10秒。同時,即便做了這麼多算法壓縮,在識別準確率上, iDOLPHIN 人工智能系統僅僅比人眼低一點點。

那些日子裏,兄弟們都恨瘋劉剛了。錢也沒有,要求還賊高。雖然表面上還是對劉剛説:行行,知道了,我再弄弄。凌晨合上電腦估計腸子都悔青了,自己當初為啥要接這個活。。。

終於要到“交作業”的日子了,劉剛把成品拿給鄭鋭強。鄭鋭強一副科學泰斗+唐僧的表情:你這識別還不夠快啊,準確率也還能更高吧。。。聽到這兒,劉剛從背後抄起兩把砍刀。鄭鋭強趕緊説:別別,挺好的,以後我們再慢慢改進。。。

提交作品不久,他們收到騰訊項目組的通知,“wa白海豚”入圍決賽,5月7日將在杭州現場路演答辯,角逐大獎。

兩個人對視點點頭,誒,有戲!

在鄭鋭強眼裏,獎金神馬的根本不重要,重要的是那個獎盃——如果騰訊這麼高舉高打的公益計劃能認可白海豚研究的意義,那他就多了一分籌碼繼續説服別人,也有希望繼續申請新的項目資金。

“要是我們有機會上台領獎,我就拿那個獎盃。”鄭鋭強説。

“那我就去拿獎金。”劉剛笑。

5月7號,在“騰訊Light•公益創新挑戰賽”的決賽現場,台下互聯網大佬、野生動物專家還有各大基金會負責人全部列席,鄭鋭強上台演講。

面對黑壓壓的觀眾和評委,他自我介紹:“我是個白海豚的研究者,過去幾年,我和海豚在一起的時間,比和我老婆在一起的時間都長。”

台下鬨然大笑。

我不知道,那一刻鄭鋭強心裏是什麼滋味。

“智漁隊”一路過關斬將,不負眾望,拿到了野生動植物保護賽道的一等獎。

領獎的時候他倆無比默契,鄭鋭強一把拿過獎盃,劉剛則笑吟吟地捏着十萬塊錢獎金牌——他終於可以給死去活來幫了一個多月忙的兄弟們一點兒回報了。

站在領獎台上,恐怕並不是故事的結束。這甚至不是結束的開始,而僅僅是開始的結束。

在做“iDOLPHIN”的時候,鄭鋭強發現密密麻麻的代碼竟然成為了一套全新的武器。

你還記得鄭鋭強做博士的時候面臨的那個巨大困擾嗎?沒錯,就是多個科學家聯合研究的時候,數據版權歸屬很難協調。

用人工智能做海豚背鰭比對,其實意義遠不只是替代了人工的枯燥工作,它還有可能另闢蹊徑解決數據版權的問題:

過去研究者的矛盾在於:如果是人來“看圖識別”,想要兩方數據聯合研究,就必須由一方把照片給到另一方,這樣一旦把原始數據交給對方,就脱離了自己的控制,版權無法保護。

現在如果是人工智能來識別,那麼兩方數據可以都交給計算機,由計算機抽象出數據的特徵,這個特徵是一串串抽象的數字,沒辦法挪於他用,也就不會引起數據版權人那麼大的擔心了。

鄭鋭強解釋。

這麼多年過去了,雖説鄭鋭強已經從當年一無所有的新人變成了數據相對豐富的“老炮兒科學家”。但他心裏還有那個夢想——有朝一日能建立一套成熟公平的數據共享機制,讓後浪白海豚研究者不用像他當年一樣窘迫。

鄭鋭強還提到了一種叫做“公民科學家”的人。

簡單來説,公民科學家就是以普通人、愛好者的身份為真正的科學家收集數據的人。這樣的人在美國有很多,在中國還很少。

以白海豚為例。

在廣東,有一些白海豚愛好者就喜歡租船出海,為白海豚拍照。他們拍的照片雖然不如科學家專業,但卻是有實際科研價值的。如果把他們的照片也納入整體的數據庫,有可能讓科學家得到更好更全面的研究成果。

我們已經把白海豚的數據庫放在了騰訊雲上,一旦條件允許,我們就會開放接口,讓所有的公民科學家都可以通過小程序輕鬆地上傳他們收集的照片和數據。

鄭鋭強很興奮。

一次公益比賽,卻掀開了一幅廣闊的畫卷一角。人工智能和雲計算,很可能是展現在鄭鋭強和整個白海豚研究者面前嶄新的可能性。

科技的善意,由此舒展。

(五)

2021年,鄭鋭強終究還是帶劉剛去看了一次白海豚。

在鋭強這樣的科學家面前,我當然是個菜鳥,只能作為普通人來感受白海豚。當我第一眼看到這麼美麗聰明的動物時,我腦袋裏的念頭很簡單,就是想待在他們旁邊,一直陪伴他們,就像陪伴我的家人那樣。

劉剛説。

在出海的船上,劉剛像個孩子,激動地問這問那,各種小白問題。但鄭鋭強卻不耐煩,他一邊給白海豚拍照,一邊讓劉剛別多嘴,抓緊時間幫他測量水文數據。

看着這傢伙專注的樣子,我覺得他這一輩子都不可能離開白海豚。

劉剛悄悄對我説。

這是劉剛用手機拍到的一隻白海豚。

但白海豚在離開我們。

鄭鋭強告訴我,東南沿海最大種羣的白海豚數量正在以每年2%的速度減少,而小種羣白海豚個體減少的速度達到了每年10%。

18年出海時,鄭鋭強又見到了永遠黏在一起的那四隻海豚——“神鵰俠侶”,可是,其中的一隻“俠”身上出現了嚴重的傷口,初步判斷很可能是不小心掛在了人工養殖生蠔的鋒利的杆子上,傷到了脊椎。

“俠”的傷口數據

這是受傷之前的樣子

再後來,鄭鋭強又遇到了這羣海豚幾次,可是,它們剩下了三隻。

根據經驗,如果一個受傷的海豚連續一年沒有被觀測到,我們就可以在他的資料庫裏標註“死亡”了。

鄭鋭強説。

像這樣的別離,鄭鋭強見證了無數次。

在汕尾附近的海岸,種羣也許只剩下了兩隻海豚,而從某一天開始,當地漁民只能找到一隻了。可能分開了,也可能死了。那麼大的一片海里,只剩下一隻海豚,最近的其他種羣也在幾百公里以外,它們不可能相遇了。

我説出這些的時候,心裏是沒有波瀾的。作為一個人,我當然也會感傷,但我知道,比感傷更重要的,是從中得到的勇氣。西西弗斯不會因為石頭終將掉下來,就放棄把石頭推上山頂。你有很大的失敗幾率,但只要你的努力還在,這件事情就是永恆的。

我的老師曾經一直做這件事,然後他教會了我做這件事,我也希望教會更多的人來做這件事。

鄭鋭強説。

有人會把鄭鋭強稱為“動物保護主義者”。但鄭鋭強特意糾正,他保護動物,其實並不是為了動物,而是為了人類自己。

有句話叫“生生不息,年年有餘”,只有海豚和海洋生態生生不息,人才會年年有餘(魚)。

文明的發展,讓我們越來越難以繞過那個終極問題:我們究竟應該如何看待自己和自然的關係。

基督教説,人是上帝的牧羊人。如果你真的把自己視為地球主宰,萬物之靈,是牧羊人,那麼你就不能只吃羊,你要努力護佑羊羣,讓一切延續下去。

他説。

鄭鋭強告訴我,比起“生物”的多樣性,他更在乎的其實是“希望”的多樣性。

我小時候去田頭玩,樹棍一打就會飛起一堆螢火蟲,森林裏有各種動物的身影。對於小孩子來説,大自然帶給他們美的感受是不需要前提的。

而如今再回村子,曾經的樹林都沒有了,小時候熟悉的動物也都不在了。

如果人們都看不到鳥,那麼鳥就不可能是“神的化身”了,如果人們出海沒有被雷嚇到,那也就沒有“雷公電母”的傳説了。人們心裏,總會有一部分希望會隨着這些動物的離去而消失。

就像村口的老狗,如果它死了,就不再有人一起討論它了;村子裏面的那棵神樹,如果它被砍了,就再也沒人因為對它的信仰而聚在一起了。

只要白海豚還生存在這個世界上一天,就會有人因為喜歡它們而聚在一起,為共同的希望而做些什麼。

這才是白海豚對我的意義。

鄭鋭強攤開雙手。

這次得到“騰訊Light•公益創新挑戰賽”大獎,白海豚的故事被很多媒體報道。也許如從前一樣,人們會聚攏過來,誇讚一番白海豚的美麗,憂心幾句白海豚的現狀,然後離去各自奔忙。

但鄭鋭強大概不會離去。在時光堅硬的夾縫中,他曾用肉身衝開荊棘,身上有血,身後有路。

於是我知道,有些故事,終究未完待續。

告別後不久,鄭鋭強在微信上告訴我,他又申請了幾個白海豚的研究基金,最近可能要批覆了。這意味着他又可以繼續他的白海豚研究了,這也意味着,他可能又要開始海上漂泊,和妻子聚少離多了。

但總之,在長長的文字後面,他打出了一個笑臉。

我腦海中又閃現出鄭鋭強的臉,隨着海浪起伏湧動。他的腳下總有一艘船,在日月輝映的海面穿行,他不想靠岸,他無法靠岸。

總有遺憾永世無法填補,那個沒有告別的世界也只在童話中傳頌。

但生命終究是一場見證,有人要在黎明啓航,穿過暴雨和彩虹,獨自歌唱,沒有眼淚。

**注:文中出現的白海豚照片,**如無特殊標註,均為鄭鋭強拍攝。