高齡產“父”,該喜?該憂?_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2021-05-27 10:53

撰文 | 阿拉蕾(同濟大學醫學院內科學碩士)、曉蕊(上海交通大學醫學院婦產科學博士)

由於社會、經濟、工作壓力、高學歷教育等因素的影響,夫婦結婚、生育的年齡越來越晚。近年來,我國逐步放開計劃生育,有意願生育二孩、三孩的男性也越來越多。眾所周知,隨着女性年齡的增加,生育力逐步下降。但是,年齡對男性生育力的影響,似乎關注度較低。在我們的傳統中,男性常有“先立業,後成家”的思想,也常拿出一些名人的例子來:賭王78歲生女,齊白石79歲得子……能不能生,似乎主要看女方的因素。

事實真是如此嗎?

男性的生育年齡真的沒有上限嗎?

男性終生具備生育能力——理論上是

“理論上”!

一切要從精子的發生説起。精子來源於睾丸,嚴格意義上,來源於睾丸的精曲小管。精子的發生始於幹細胞的分化,幹細胞(stem cell)中的“幹”,意義為“起源”,即“起源細胞”,具有無限的自我更新和分化潛能。精子的發生過程可以簡單歸納為:幹細胞→精原細胞→初級精母細胞→次級精母細胞→精子細胞→精子。只有當精原細胞的總體數量顯著減少時,幹細胞才會進入分化階段。男性精子的發生在性成熟後持續進行,直至個體死亡。

年齡增加,尤其是到了50歲以上,精子質量有變化嗎?有關睾丸組織學以及精液質量,在這方面缺少具有代表性的數據,現有數據之間也存在差異,因此難以給出圓滿的解答。

組織學方面,並未發現老年人的睾丸體積有普遍萎縮的情況;精液質量方面,由於各研究所納入人羣的特徵不同,精子活動能力、精子濃度、精子數量等指標結果存在差異。有研究顯示,60歲以上生育過的老年人,各指標(例如睾酮水平、精子數量等)與年輕父親之間無明顯差別;也有研究顯示,在25~50歲的人羣中,精子濃度隨年齡增長逐漸降低[1]。總體來説,與女性絕經期相比,男性的生育功能不會突然喪失,從理論上來説,男性終生具備生育能力。

為什麼説“理論上”?

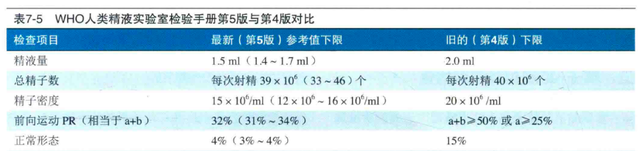

精子的發生過程受許多因素的影響,包括基礎疾病(例如:慢性腎功能/肝功能不全、糖尿病等)、內分泌水平、電離輻射、藥物、重金屬、吸煙、飲食、飲酒等,也與特發性因素有關。前面的都好理解,什麼叫“特發性因素”?就是説人羣中精子質量已經發生了系統性改變。根據既往研究,當精子濃度<30~55×106/ml時,生育能力開始下降。但是,過去15年內的多項研究報道,年輕男性(18~21歲)的中位精子濃度為41~55×106/ml,這説明相當比例的男性精液質量不佳,而這種普遍的下降趨勢已經持續了幾十年[2]。甚至,世界衞生組織(WHO)人類精液實驗室檢驗手冊更新[3]時,把部分精液質量指標進行了下調。

中國的數據也不容樂觀。在15年(2001~2015)的觀察期內,研究者共對30636名青年男性(平均年齡21.6歲)進行了精子質量評估。結果顯示,精子濃度由68×106/ml下降至47×106/ml,正常形態比例由31.8%下降至10.8%,合格捐助者的比例由55.8%下降至17.8%[4]。

此外,很多與精子生成本身無關的男性疾病也會影響受孕的成功率。例如輸精管疾病、陰莖勃起功能障礙(ED)、射精障礙等。説起不孕不育,人們會自然的把目光首先投向女方。事實上,雖然關於不孕原因的數據在各地區有所差異,但總體來説,單純為女方原因的佔約1/3,單純為男方原因的佔約1/3,男女雙方都有問題的佔約1/3。

沒有任何疾病

沒有任何不良生活習慣

是否就代表“老來得子”不是難事?

但是,生娃,

也希望要生一個健康的娃!

讓我們先來看一組數據。

首先,是婦產科領域的權威雜誌 Human Reproduction update 在2020年發表的一篇Meta分析。眾所周知,高齡女性會對生育造成不利影響,而這項分析結果顯示,高齡男性同樣與自然流產的風險增加有關。30~34歲、35~39歲、40~44歲、≥45歲年齡組,流產風險分別增加4%、15%、23%和43%。與女性相比,可能男性年齡增加帶來的影響沒有那麼明顯,但也同樣需要引起重視。[5]

第三,在現實生活中,如果孩子在生長發育過程中出現問題,人們會首先把目光投向母親。但是要知道,父親的精子對受精卵也有一半的貢獻,不能把鍋都甩給母親。例如,自閉症是廣泛性發育障礙的一種代表性疾病。有研究對132271名兒童進行回顧性分析,發現父親年齡超過40歲,子代自閉症的發病率是父親年齡<30歲的5.75倍[7];另有一項研究,對14 231名自閉症患兒與56 924名健康兒童進行分析後也發現,40歲以上男性所生育子代的自閉症發病風險是20歲男性的3.3倍[8]。不僅是自閉症,男性高齡生育與子代患精神分裂症、情感障礙、白血病、中樞神經系統疾病等風險增加也多有報道。

等一下

不是説,男性“終生”具備生育能力?

就算精子數量、濃度上有所降低

那也就是“量”的變化

為何還會造成上面説的這些不利影響呢?

沒錯,除了量變,還會有質變!

我們就重點談談基因的那些事兒!

基因是個體的遺傳密碼,而染色體是基因的載體。基因異常,會增加不育、胎停、流產、出生缺陷的風險。高齡女性不孕的原因中,非整倍體(即:染色體數目異常)是重要原因之一。什麼叫“非整倍體”?精子或卵子的染色體為23條,以n表示;胚胎細胞的染色體是46條,以2n表示,是整數倍。“非整倍體”是指細胞內染色體數目增加或減少了1條或數條。例如,某號染色體少了1條,就叫單體型(2n-1);某號染色體多了1條,就叫三體型(2n+1)。(詳見《生娃有危險?怕娃不健康?凍卵可取嗎?破解“高齡”女性生育難題》)

和卵子相似,精子也會出現非整倍體。出現非整倍體的主要原因也是在減數分裂期,染色體未正確分離。有數據顯示,非整倍體精子的發生率為5%~7%;年齡和非整倍體發生率之間的關係,尚缺少質量較高的研究,現有研究結果並不統一。

在自然流產和先天缺陷中,非整倍體可以來源於父親、母親,也可以來源於受精卵最初的幾次分裂。隨着人類基因組工程的進展,現有研究發現,除了少數幾種染色體異常的類型,84%~100%常見非整倍體異常來自卵子染色體數目的異常,只有0~7.7%來自精子[9]。因此,與女性相比,男性非整倍體精子對後代的危險性較小。

既往對精子質量的常規檢測,主要包括精液量、精子數量、精子密度、正常形態等。近年來,精子DNA碎片(SDF,sperm DNA fragmentation)成為評價精液質量的新指標。SDF是指各種原因下,精子核DNA或線粒體DNA發生單鏈或雙鏈斷裂,導致父源基因完整性受損的情況。造成SDF的具體機制尚不明確,目前主要有精子成熟障礙(注:精子對自身DNA修復的能力和環境適應能力降低)、精子凋亡異常(注:細胞通過某種方式逃過了正常的凋亡途徑,而產生了異常精子)和氧化應激(注:外源性、內源性活性氧的影響)3種學説。

精子碎片化率(DFI,DNA fragmentation index)對男性生育影響的研究也不斷增加,在這裏舉幾個例子。

1、DFI與男性不育。有研究顯示,正常精液中,DFI為13.0±7.3%;在不育男性精液中,DFI達到40.9±14.3%[10]。此外,DFI與常規精液檢查指標(精子計數,精子形態,精子向前運動率)呈負相關[11]。就是説,DFI值越高,常規的精液檢查指標也越差。

2、DFI與反覆流產。國內有研究顯示,有反覆流產史患者的丈夫,有37.5%的精子DFI>30%,而正常生育者的丈夫中僅有25.8%有這樣的情況。[12]

3、DFI與胚胎髮育及子代健康。對於自然受精的胚胎,較高DFI可能導致胚胎遺傳不穩定,子代出現遺傳性疾病或先天性疾病的風險增加;對於輔助生殖技術培育的胚胎,還可能會降低移植成功率。

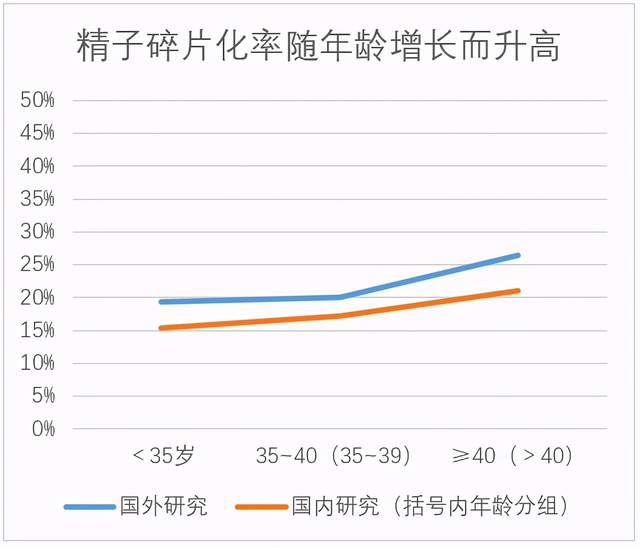

年齡與DFI之間的關係,較多研究均已證實。國外研究顯示,45歲以上男性精子DFI水平為32.0%,30歲及以下男性則為15.2%,前者是後者的兩倍。40歲以後,精子DFI水平快速增加,30~35、35~40、40~45歲男性的精子DFI分別為19.4%、20.1%、26.4%[13]。國內的研究結果與國外的趨勢基本相符,<35歲、35~39歲,>40歲男性的DFI分別為15.4%、17.2%和21.1%。[14]

總 結

的確,與女性相比,男性生育力可以維持的時間較長。戒煙、戒酒、生活規律、適當鍛鍊、有病治病的情況下,身體狀態在一定程度上還是可以靠努力保持。然而,衰老是無法避免的,年齡增長是不可改變的事實。高齡喜得子女的例子的確存在,但同樣伴隨着“概率”和“風險”。隨着輔助生殖技術的發展,高齡男性可以通過體外受精(IVF)或卵胞漿內精子注射(ICSI)等方式來助孕。

但是,輔助生殖技術並不能保證可以排除所有可能存在的遺傳學異常,尚有許多問題等待人們去解答。還是那句話,除了在準備生育前進行孕前諮詢和相關醫學檢測,最好的辦法就是“在合適的時間,做合適的事”。

參考資料

[1] 主編 郭應祿,辛鍾成,金傑. 男性生殖醫學(第2版).北京大學醫學出版社.2016.

[2] Helena E Virtanen, Niel Jorgensen, Jorma Toppari. Nat Rev Urol. 2017; 14(2): 120-130.

[3] 谷翊羣等 譯. 世界衞生組織人類精液檢查與處理實驗室手冊(第五版). 人民衞生出版社. 2011)

[4] Chuan Huang, Baishun Li, Kongrong Xu, et al. Fertil Steril. 2017; 107(1): 83-88.

[5] Nadia A du Fosse, Marie-Louise P van der Hoorn, Jan M M van Lith, et al. Hum Reprod Update. 2020; 26(5): 650-669.

[6] Yash S Khandwala, Valerie L Baker, Gary M Shaw, et al. BMJ. 2018; 363: k4372.

[7] Reichenberg A, Gross R, Weiser M, et al. Arch Gen Psychiatry. 2006; 63(9): 1026-1032.

[8] Buizer-Voskamp JE, Laan W, Staal WG, et al. Schizophr Res. 2011; 129(2-3): 128-32.

[9] 史慶華,許波,楊慶嶺,等. 中國科學技術大學學報. 2008;38(8):883-889

[10] Sergerie M, G Laforest, L Bujan, et al. Hum Reprod. 2005; 20(12): 3446-3451

[11] Oya Sena Aydos, Yunus Yukselten, Fuat Kaplan, et al. Turk J Urol. 2015; 41(4): 191-197

[12] 劉成軍,王藹明,商微,等. 中華男科學雜誌. 2011;17(7):619-621.

[13] 2Sergey I Moskovtsev, Jennifer Willis, J Brendan M Mullen. Fertil Steril. 2006; 85(2): 496-9.

[14] 乜照燕,吳海峯,張娜,等. 中國計劃生育學雜誌. 2012;20(1):30-36.