從《三體》與吳國盛的爭議談起:文明演化的模型思考_風聞

合川老农民norlanseed-亚琛工业大学车辆工程与运输专业硕士-嘿嘿嘿,戏雕!2021-05-29 21:48

起語:

最近,清華大學吳國盛教授對於《三體》的一段點評引起網上的熱議,尤其是他在對之進行批判時還順帶拉了金庸先生的作品來做對比,這又引起了網上一波金庸作品的批判熱潮。

首先不論這熟悉的二元對立的味道,更不用去表達“為何肯定《三體》就一定要去踩金庸”這種邏輯上崩裂的操作。畢竟這種對立是吳教授自己不經意間樹立起來的,已故的金庸先生若是在九泉之下見了,相比也會非常尷尬。

1. 吳教授應唯物地看待《三體》這部優秀的作品

其實吳教授對於《三體》的批判,其根源在於對人性的表達上。從這個角度來説,因為《三體》所選取的敍事角度以及大劉特有的電工氣質,它註定是無法在吳教授的標準中得到中肯的評價的。

畢竟黑暗森林背後的宇宙文明生存競爭的殘酷性是《三體》整個故事的基調,這本來就是建立在一種底線思維之上的敍事邏輯。我們在閲讀《三體》的時候,應當首先接受大劉這個最基本的設定,在大劉所設的局裏去思考推繹,這樣才能感受到其作品之魅力。而若是一開始就以一種局外人的心理去看待,把是否表達人性作為評價一部科幻小説是否優秀的絕對標準,這就極容易先入為主,更像是一種掀桌子的行為。

其實我理解吳教授想表達什麼。他説的是一個更為宏觀層面的東西,但他卻沒有以整體論的思維去表達出來。我不清楚吳教授所學的哲學是什麼哲學,但大概跟西方的還原論表達有一定的關係。

畢竟吳教授對於《三體》的評價是相對微觀卻有一定唯心的,這種東西在現實中很容易碰上一個名為“因人而異”,或者説“蘿蔔青菜各有所愛”的現狀。站在吳教授個人的標準上,對於人性欠缺表達,對於技術進步欠缺反思的《三體》自然是不達標的。

但對於經歷了百年恥辱,甚至剛從中美貿易戰中緩過來,見識到被無端拘留得孟晚舟,走得離奇的張首晟先生的中國老百姓來説,《三體》中反應出的文明競爭的底線思維反而更加真實。

對於道的追求不能脱離現實最基本的經驗,這是唯物的特性。即便表達人性在理念層面是美好的,但我們仍然要尊重人們看到的現實。

從這個角度來説,吳教授對《三體》的批判是有失偏頗的,沒有意識到科幻作品的設定是架空的,特別是外星文明的“人性”對於我們來説亦是未知的。這不是鬼的問題,因為鬼尚在人性的敍事框架中,就像鬼有《咒怨》裏那種惡鬼,也有《倩女幽魂》裏那種風流鬼。

地外文明的人性我們不可知,也許他們有着更為高貴的生命情感,但也許他們比我們更加兇狠貪婪。這種模型的構建完全取決於其文明所處的環境。就像三體人處於三星環繞的恆紀元與亂紀元的交替中,動不動就脱水早已激發了他們對於生存的渴望。基於這種惡劣的生存環境,其“人性”的表達亦會有所不同。

我之前在談日本文化時非常贊同王德峯先生所説的,日本沒有道家文化,無法懂得真正的天人合一。這主要是因為日本這個國土處於地震帶,動不動就被大自然收拾一下的經歷如何讓他們相信人與自然能夠真正地和諧相處呢?因此日本所處的環境一定會演化出悽美的櫻花情結:生命短暫易逝,所以生要生得華麗,死要死得悽慘。

與我們一衣帶水的日本尚因為地理環境的不同而產生如此巨大的文化差異,更何況在如此浩渺宇宙中的兩個未知文明?

所以我一度懷疑人性在宇宙層面的普世性,這其實也是大劉所懷疑的地方。很多充滿人性關懷的科幻作品,比如著名的《ET》,總會把外星人描繪得跟人類一樣,這其實是一種天真爛漫。這種善意當然是美好的,但這種善意能作為指導人類羣體生存的唯一標準嗎?

《三體》用程心的故事告訴我們,人性在一個黑暗森林狀態的宇宙中是如此的微茫。這是大劉基於理性推導出的宇宙的終極面貌,這樣的結果的確很冷酷,的確讓人難以接受。但對於像我這樣一個對真實宇宙一無所知的人來説,我沒有像吳教授這樣的信心去否定大劉的冷酷。

思想之繹,如設棋局,當我將宇宙放在這盤棋局中時,我是迷茫的,對於未知的迷茫,對於人性的迷茫。方外之物,不可知也,也許是比藍星還要璀璨還要和諧的生命之海,但也許是一根根灰色的死線貫穿了低光速黑域的殘骸。

而當我將自己放在人類文明這一局中時,我又深感人性的可貴,生命情感的深邃。

兩種矛盾的情緒糾纏在心中,這也許就是人類渺小的真實寫照。宇宙的真相是什麼?誰知道呢?即便心懷生命情感的豐富,我仍然得尊重大劉的底線思維。

2.用合川農民之文明演化耍耍模型來剖析大劉與吳教授的分歧

如果真的要批判《三體》,我只能説他作為一部人類的科幻作品不夠完整。就像我在《生命情感:文明演化中被忽視的力量》一文中所提到的,文明演化的兩種力量:技術與生命情感的演化應該是同時存在的。

當我們將宇宙假設為一種黑暗森林狀態時,那也不過是基於人性中生存本能的最保險的做法。你説他代表了宇宙中所有文明的演化狀態?這不好説,因為神級文明用人類的道德觀去判定時,它可以是仁慈的,亦可以是殘忍的。

但我仍然假設宇宙文明的演化存在**“技術”與“生命情感”**兩種路徑。因為當生存作為一種強大的羣體意識而貫穿整個宇宙時,這樣的極端狀態是無法長久存在的。

甚至黑暗森林狀態是如何從兩個文明的猜疑鏈傳遞到整個無遠弗界的宇宙,這始終也是一個值得存疑的事情。

如果把黑暗森林狀態視為一種宇宙文明演化出來的均衡態,那這就像熱力學熵增到極限的熱寂一般,達到這種文明演化均衡態的宇宙必然是會走向死亡的。

當然《三體》中歸零者重啓宇宙的計劃似乎也印證了我這個判斷。也許在大劉的認知當中,原來的十維田園宇宙才是宇宙的生命力所在,而他筆下的三體宇宙,是一個在演化層面走入了死局的垂死之物。

對此,我把三體中的宇宙視為一個演化失敗的宇宙模型,對於這樣的模型當然有着深刻的觀測價值。這就像我們看拉美的經濟發展一樣,可以從中汲取教訓。

而對於我們當下所處的宇宙,其演化狀態究竟如何?從一個相對理想的遐想來説,我自然是希望它在大體上具備**“生命情感”與“技術進步”**相協調的演化反向,這其實就是我們中國哲學裏所信奉的天道。

技術進步為文明帶來更強大的生產力,能高效的能量利用率;而生命情感的演化使得文明的宏觀追求逐漸高於生存目的,帶來更為高級情感追求。可以説兩者相輔相成,構成一個雙相的演化波動。至於哪一種演化特徵更明顯,這取決於這個文明所處的環境以及這個文明中個體對環境的依存程度。

文明的環境決定了資源的上限,生存環境的惡劣。而文明個體對環境的依存程度又決定了這些個體有多大的動力去擺脱這個環境,進行星際殖民。

這兩點我們可以作為一種觀測文明演化的模型基礎,最有特徵性的就是對農耕文明與遊牧文明的研究。農耕文明能在極為狹小的土地上對在地化資源做最大限度的利用,這點,只要你去一趟中國的農村,看到那高速公路邊上滿種的蔬菜就能瞬間明白;而遊牧文明則因為其高消耗的特點(依賴於畜牧)而無法長期停留在一片固定的土地上,因此遷徙就成了一種剛需。

陳平老師將小亞細亞生產方式稱為**“節約資源,消耗人力”,將歐美的生產方式定義為“消耗資源,節約人力”**,這與我上述描述也是類同的。

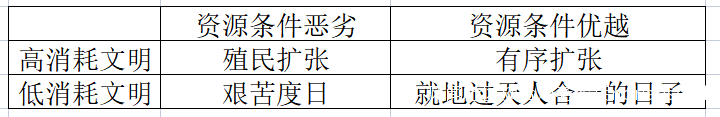

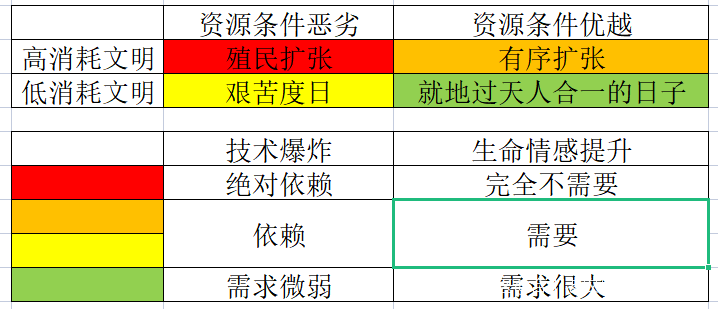

而當我們將這種模型放到宇宙文明尺度上,則可以大致地勾勒出宇宙文明演化的一種矩陣表達式:

其中資源條件惡劣與高消耗的重疊是一個反生態的極端態,技術爆炸成為解決其文明的唯一手段,生命情感在巨大生存壓力面前的價值為零。這點,三體文明就是一個最好不過的例子。而資源條件優越與低消耗又是另一個極端態,對於生命情感的追求會壓過對於技術爆炸的需求,阿凡達裏的外星人恰恰就是這個極端的典例。

而另外兩個交叉選項則是一種混沌的常態,也是大多數文明演化的基本狀態,即無論是對於技術爆炸還是生命情感演化,都有着一定程度的需求,至於哪個突出,取決於哪種狀態到達臨界值。

在這樣的一個文明演化的模型中,我們可以看到《三體》所描述的世界觀很明顯處在技術爆炸作為大多數文明的絕對剛需的層面。這裏説大多數文明,是一個概率分佈的統計,即大多數文明具備這種殖民擴張的剛需,才會導致宇宙處於黑暗森林,甚至《死神永生》中無盡征伐的狀態。

明確了這樣一個演化模型之後,無論是對於《三體》的評價,還是對於吳教授的態度,我們就都沒必要再進行二元對立式的處理。因為吳教授的思維很顯然停留在綠色模型的那一側,而大劉所描述的世界卻是以紅色模型為基本框架。

參照系的選擇不一樣,得出的結論自然不一樣。但無論是以哪種模型進行演化,他們之間仍然具備併為一個整體的可能性。

話盡於此,二元對立也可休矣。而金庸先生的無辜躺槍,更是反映了中國互聯網當下的浮躁。

萬物皆可撕,萬物皆可對立,但對立之後能統一嗎?演化到熱寂的宇宙又能否從歸零者逆向撥動的指針中重生?

誰知道呢?但我們總是該把格局放大點,把思維抬高點,形成思維的結構,形成整體論的認識,這才配得上中華文明的恢弘氣度。

如果始終跳不出二元對立的怪圈,總是厚此薄彼自己人懟自己人,那還不如愉快地組隊戲雕了,不是嗎?