如何看待這個笑話:一個村婦誤入博士羣?_風聞

死理性派-死理性派官方账号-“死理性派”是一种信仰,致力于从荒诞中寻找理性,从虚无中看到……2021-05-31 15:34

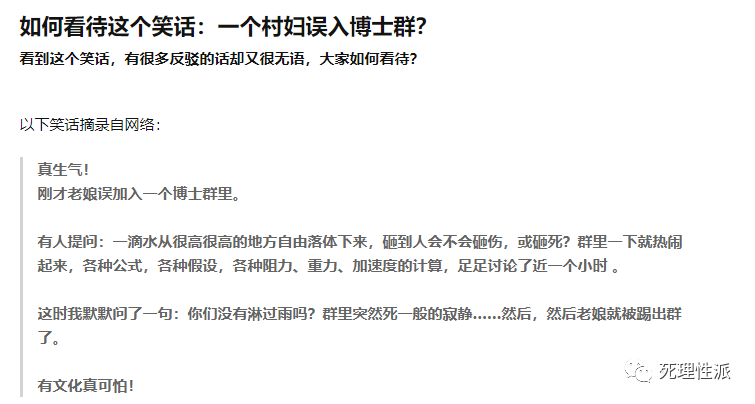

在知乎上看到這樣一個問題:

大概是因為知乎用户的學歷比較高,下面的回答有很多是從科學角度嘲諷編這個笑話的人一定是低學歷。不過我覺得這背後還有很多可以討論的東西。

首先,這類笑話已經成為一種大眾文化,它有一個關鍵特徵,就是塑造農民與高學歷者/知識分子之間的對立,故事的敍事方式往往是這樣的:農民雖然不懂很多知識甚至不識字,但往往能憑藉“農民的智慧”,以一種極為樸素的方式把握問題的本質,而高學歷者則喜歡咬文嚼字,高談闊論,但往往偏離實際,最後反而被打敗。

在今天,大家認為這類笑話以及背後所代表的羣體是反智的、愚昧的。不過如果把時間往前追溯幾十年,“農民的智慧”則是一個非常神聖的概念。被劃為右派的劉乃元曾畢業於上海聖約翰大學,他因為自己的出身和經歷而遭受批判。劉曾在書裏寫到,當時他非常羨慕一個蹲着吃飯的學員,這個人雖然只有初小水平(小學三年級文化水平以下),但卻被上級安排做了領導,因為“蹲着吃飯”説明這個人出身窮苦階層,作風優良,這一點比文化水平重要得多。在當時,像這類推崇“農民的智慧”,嘲諷知識分子迂腐的故事和宣傳數不勝數,那個時候農民雖然生活貧困且受到很深的束縛,但在宣傳上卻被捧得很高。

近幾十年來,農民逐漸從原先的“同盟軍”的高位上跌落,成為了發展的背景色。“農民性”不再具有神聖的意味。“農民羣體”成了與“先進性”相反的,“連讀書有用都不知道的天生反智”的邊緣羣體。農民羣體既無文化資本(考不上學),又無經濟資本,更無政治資本,成為絕對意義的弱勢者。中國主流輿論和廣告所營造的“精緻的中國式生活”與他們關係不大。這使得農民羣體有着強烈的失語感,當然這並不意味幾十年前就不是“失語”的,只是在對比之下這種失語感更加強烈了。此類嘲諷高學歷者的故事之所以層出不窮,正是由於它起到了一種心理補償作用。

文本對不同的羣體有着不同的意義。布爾迪厄認為,文化的功能之一是區分不同的階級羣體。高雅文化往往是抽象且複雜的,這種複雜性被用來與淺顯易懂的低俗文化相區隔,最終目的是為了區隔人羣。對於相當多的弱勢羣體來説,自由落體定律、流體阻力這些知識對他們的現實生活並沒有什麼直接意義(其實對於很多高學歷者來説,這些知識的意義也只有區隔別人的意義,自己並不覺得這些知識本身很有趣),不僅如此,這些知識反而不斷喚起了自己的被排斥體驗:也許是想到了自己因為成績差而被老師勸退,也許是因為這些東西在上學的時候就看不懂而產生了自責情緒。

(有人會説,這些知識在中學課本上都寫過啊。言下之意是説,凡是課本上寫過的每個學生都應該記住。然而事實遠不是這樣,課本上寫過的東西能夠被記住並且在考試後還能應用在生活中,這其實需要一個人有相當高的心理帶寬、良好的記憶力和愛思考的習慣。而這背後需要的家庭條件是很高的,不是單純的有錢能行的。一個整日為課業和家庭出身而自卑焦慮的學生記不住這些是很正常的,但並不是因為他這個人本身就反智。)

總之,這些知識不斷提醒着自己:我是一個在既定社會秩序下的失敗者。主流話語將這些知識定義為“智”與“理性”的代表,反之則是“反智”和“非理性”,這套話語喚起了暫時無力改變現狀的人羣強烈的失敗感和被排斥感,失敗感越是強烈,這類文本所引起的共鳴和快感也就越強烈。快感來自於創造和對抗,來自於對主流話語的顛覆。

然而,這種顛覆也就僅此而已,並不具備真正的顛覆性和激進性,因為從這類故事中獲取快感的人並不會在現實中把這個當真,只是在絕望又無力的生活中獲取一些安慰罷了,這並不是多麼可恥的事情。主流輿論在看到“反智性”的同時,還應該看到反智背後的種種不平等才是決定性因素(畢竟沒有人是天生反智的),如果無視這背後的不平等,那麼某些東西確實可能走向激進(對農民性的極端追捧與民國在經濟和文化上將農民排斥在外有直接的關係)。或許更應該問的是,許多人之所以認為那些知識很重要,重要到足以成為鑑別智商的標準,這究竟是出於愛智慧愛思考呢?還是因為恰好生活在一個條件不錯的羣體或者社區所導致的羣體壓力?自己的思想是否真正超越了自己的圈子和環境呢?這個問題不好回答,但我們可以注意這樣一個事實:這類故事中的知識分子角色大都是理工科或者工程師背景(比如學自動化的博士設計探測器VS農民工用風扇吹香皂盒),而極少看到藝術以及人文社科方面的。也就是説,主流意識所強調的“理性”,似乎主要指的是工具理性,而很少涉及到對價值觀進行思辨的那種理性。