一位新華社老記者,悄悄地走了!_風聞

牛弹琴-牛弹琴官方账号-2021-06-03 07:37

資料照片,非老義本人

明天與意外,你永遠不知道,究竟哪一個先來!

忍不住感慨萬千,因為一位新華社的老記者,最近悄悄地走了。

他算不上很有名,在網上檢索他的名字,都沒能找到他本人的一張照片,只零星有幾篇他的文章。他走得太匆忙,從發現罹患癌症到最後離世,匆匆幾個月,享年只有65歲。

他就是那樣普通,那樣平凡,那樣低調,但對於當年的我來説,他卻曾是一個傳奇的存在。

他的名字也很特別——義高潮。

用他的名字搜索百度,跳出的第一條新聞,就是**“新華社駐南聯盟戰地記者義高潮、黃文火線入黨”**,新聞發自1999年6月11日,文中是這樣描述義高潮的:

義高潮是新華社布魯塞爾分社記者,黃文是波恩分社女攝影記者。

3月21日,他們接到總社命令後緊急奔赴貝爾格萊德,並多次去科索沃戰地採訪。

義高潮冒着生命危險,克服種種難以想象的困難,活躍在科索沃和貝爾格萊德戰地現場。每當防空警報拉響後,他都以最快的速度奔赴火光沖天的爆炸現場,用中文和英文向總社發回了大量稿件。

當導彈襲擊中國使館、一起工作的戰友遇難犧牲後,義高潮、黃文表示要踏着邵雲環烈士的足跡,以百倍的努力完成她未竟的事業。他們在前線向黨組織遞交了入黨申請書……

義高潮向黨表示:“在北約對南空襲兩個月的報道中,我們不僅在戰亂中學習如何戰地採訪報道,力盡所能做盡職盡責的新華社記者。通過這段時間的反思,深知距離一名共產黨員的標準尚遠,但我仍希望能夠最終成為這支先鋒隊中的一員。”

這是一段悲愴的歷史,他們都曾與和邵雲環並肩戰鬥,在中國人永遠無法忘記的“炸館事件”第二天凌晨,義高潮含淚發回了現場的特寫。

新華社貝爾格萊德5月8日電特寫:北約野蠻轟炸中國使館

新華社記者義高潮

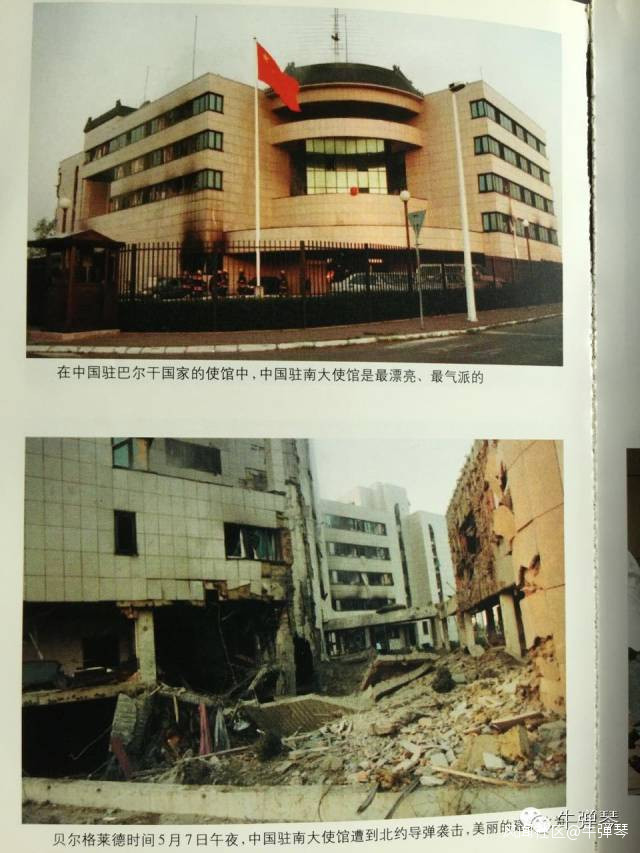

當地時間5月7日夜11時50分,在中國駐南聯盟大使館內,忙碌了一天的使館工作人員開始準備就寢,從現場採訪歸來的中國記者仍在趕寫稿件。就在這時,三枚北約導彈接連襲擊使館主樓和大使官邸。在巨大的爆炸聲中,5層高的大使館主樓開始倒塌,四處濃煙滾滾,烈火熊熊。

第一枚導彈將使館主樓樓頂炸了個大洞,第二枚導彈在使館主樓和大使官邸之間爆炸,第三枚導彈在大樓右側爆炸,把整個一面外牆炸飛……

大使潘佔林在使館門口清點了撤出和被搶救出來的人員,發現仍有三人下落不明。救援人員又衝入烈焰熊熊的大樓,搜索房間,翻動瓦礫,尋找失蹤人員,最後從坍塌的廢墟中先後找回了滿身血跡的新華社記者邵雲環和光明日報記者許杏虎及夫人朱穎,他們已光榮地以身殉職。

潘佔林大使站在被毀的使館廢墟前憤怒地指出,“這是對中華人民共和國主權的粗暴侵犯!”

……

22年過去了,他寫下的這些帶有硝煙的文字,讀來依然讓人感慨萬千。

22年前,被譽為“拼命三郎”的義高潮,就在南聯盟的槍林彈雨中,寫下一篇篇帶有新華社電頭的文字,告訴中國和世界,那裏發生的真相。

這種兇險,是國內和平環境下的我們,難以想象的。

就在5月7日“炸館事件”前幾天,當時的《新聞出版報》 曾刊發了一篇題為《在南聯盟戰場上的中國記者》的文章,這樣描述:

由於北約的電子干擾,造成移動電話大部分時間失靈……向國內發照片需要使用互聯網絡,可每次上網都得撥幾十次甚至上百次電話。人民日報記者呂岩松雖不信佛,但每次撥時常常神經質地雙手合十,祈求上蒼保佑,能夠順利將稿子發出去……

在南聯盟戰場,許多外國記者高價租用防彈裝甲轎車或豪華四輪驅動越野吉普車,這種車一天的租價為700美元。為充分有效地使用採訪資金,新華社記者義高潮、黃文選擇了一輛一天租價為40美元的小轎車,用它在科索沃省會普裏什蒂納跑動,從而為記者採寫第一手素材和拍攝現場照片立下汗馬功勞……

勇敢但卻敬業,低調卻又專業,這就是當時新華社戰地記者義高潮,給我留下的最深刻印象。

但他最讓人佩服的,還是英文報道,一篇篇新華社的英文電訊。

在新華社,中文好的記者很多,但中英文俱佳的記者不多。在他不幸離世後,我一位很尊敬的師長就感慨地説,在新華社,讓他佩服的英文記者中,義高潮絕對算一個。

寫完英文寫中文,拍完照片發照片,這就是當時的新華社記者。

這些年,因為寫牛彈琴公號,不少朋友詢問,你每天寫那麼多,苦不苦?

坦率地説,這不是我最苦的時候。最苦最累的時候,是我當駐外記者的時候。

作為駐外記者,我們要寫中英文報道,中文要寫快訊、簡訊、詳訊、綜述、新聞分析、評論、特寫,英文還有更多的滾動,往往寫到你看着電腦,就像看着前世的冤家。

在所有記者中,毫不誇張,最辛苦的就是新華社的記者了。當時我們特別羨慕報紙記者,報紙有版面,你寫太多也不會有那麼多版面,過了截稿時間也就不用忙了;哪像新華社,沒有版面的限制,沒有發稿時間的限制,你就是一個發稿機器。

但老義,卻能在極端壓力環境下,中英文同時一揮而就。這需要紮實的基本功,更需要毅力。事實上,他的英文外宣思維,又讓他的中文稿件,不管是體育稿件還是時政稿件,顯得更有細節更耐讀。

記者這個職業,門檻不高,但做好很難,待遇不高,付出卻要很多。但真正的記者,卻往往是向死而生。

他們也不是天生的戰地記者,只是當戰火逼近,當新聞就在那裏,一個記者的職責,讓他們義無反顧,走向戰場。

“炸館事件”後,也去南聯盟增援的新華社記者張鐵鋼,曾這樣回憶當年的幾位同事:

(1999年)3月12日,主動請纓赴南採訪的新華社波恩分社女攝影記者黃文和布魯塞爾分社文字記者義高潮趕到南斯拉夫,增援當時由首席記者楊成明和記者趙金河組成的貝爾格萊德分社……

緊接着,新華社記者邵雲環,不顧戰爭已經逼近,於15日從北京趕來。24日中午,即在北約開始空襲前幾小時,新華社莫斯科分社文字記者吳志強奉命飛赴貝爾格萊德。3天后,莫斯科分社攝影記者胡海昕也及時加入了新華社南斯拉夫戰地報道組的行列……

義高潮拍攝的黃文,在一顆北約啞彈前

請注意:主動請纓。

戰火襲來,人們在疏散,但新華社記者卻在集結。這不是衝動,而是一個記者的職責。

像老義一樣,他大可以在布魯塞爾繼續生活,但記者的職責讓他選擇了南聯盟。也就有了當防空警報響起,當普通人紛紛躲避的時候,老義等記者“以最快的速度”衝向爆炸現場,發回最鮮活的報道。

時光催人老。他們中有的人,已經退休在家;有的人,已經悄然故去;但有的人,還在駐外寫着稿件。

老義回國的時候,我也已駐外,先是在喀布爾,後是在耶路撒冷,感受着前輩們曾感受過的世界精彩,還有動盪、戰亂和殺戮。

真的,這不是一個和平的世界,我們只是有幸生活在一個和平的中國。

但人生總是五味雜陳。後來,只是知道老義又長期駐外了。他是大家心目中的英雄,但家庭感情的變故,又讓他選擇了似乎是自我放逐式的生活,他先是去了西藏工作,然後又去了遙遠的非洲,還有高加索……

從一個陌生的地方到另一個陌生的地方,從一個陌生的國家到另一個陌生的國家,這是工作,也是漂泊。

很多朋友豔羨駐外記者的生活,覺得很刺激,很異國情調。有時,確實是這樣,但如果只是幾周或幾個月的旅遊,我哪個國家都想去。但長達兩年、四年甚至更長時間的駐外,與親人分離,在前互聯網時代,這份孤獨,你也可以想象。

當然,這也是人生的財富。記者是一個清貧的職業,你最大的財富,肯定不會是擁有多大的房子、多少的錢財,而是獨特而豐富的人生閲歷,讓你某一天回想起往事時,會微微感覺,人生值得。

這就是很多新華社老記者的經歷。包括義高潮,他在戰火中經歷淬鍊,當他終於可以閒下來的時候,萬萬沒想到,癌症過早地奪去了他的生命。

最近幾年,猝逝的記者不少,身邊的同事就有多個。或許,這也跟職業有關。記者編輯,真不能太拼太熬夜,真要注意身體啊!

但義高潮真可以説是新華社的掃地僧,很普通,很平凡,很低調,他曾經寫下的文字,不會徹底消失。人們偶爾還會想起,感慨他的文筆,以及他在歷史風雲中的不平凡。

這樣的掃地僧,在新華社老一輩記者中,還有很多很多。

他們見證過歷史的風雲激盪,他們寫下過曾產生重大影響的文字,他們報道過一個又一個叱吒風雲的人物,只是當他們最終離去時,卻又是這樣的靜悄悄。

事了拂衣去,深藏身與名。

或許,這就是一個記者的最後告別吧!