《反新冠仇恨法案》——拜登政府創造的“政治符號”_風聞

海国图智研究院-海国图智研究院官方账号-海国图智研究院,新型、独立的国际关系社会智库2021-06-07 11:05

本文首發於微信公眾號“海國圖智研究院”

本文作者:

匡澤瑋 海國圖智研究院研究助理

據加利福尼亞州州立大學仇恨和極端主義研究中心發佈的報告顯示,2020年美國全國範圍內的仇恨犯罪率整體下降了6%,但針對亞裔羣體的仇恨犯罪率在美國最大的16個城市增長了145%,其中紐約市的“反亞裔”仇恨犯罪率的增長最高,“反亞裔”犯罪案件從2019年的3件上升至2020年的28件。隨着美國“反亞裔”的仇恨犯罪飆升,美國國會參眾兩院以壓倒性優勢通過了《反新冠仇恨法案(Covid-19 Hate Crimes Act)》。5月20日,拜登正式簽署該法案,並表示“我們不能讓這個國家的根基繼續被(種族歧視與種族仇恨)吞噬”。該法案的發起人、共和黨議員孟昭文(Grace Meng)在國會山與其他議員舉行的新聞發佈會上表示“亞裔美國人飽受種族主義攻擊而精疲力竭,亞裔羣體厭倦了生活在恐懼中”,並認為《反新冠仇恨法案》的通過以及對排外主義和種族主義的打擊“將把美國亞裔羣體重新帶回美國社會”。

該法案似乎被亞裔羣體視為“反亞裔歧視運動”的一個里程碑。然而,考慮到《反新冠仇恨法案》存在的缺陷以及美國社會內部存在根深蒂固的種族主義問題,該法案的通過對於拜登政府而言,政治上的象徵意義遠大於其實際功效。換句話説,與其將該法案視為“反亞裔歧視”的階段性勝利,不如看作是拜登政府創造出的又一政治符號。對於美國的亞裔羣體而言,“反歧視”與“反仇恨”的鬥爭之路道阻且長。

(圖片來源:新京報網)

法案通過背後的政治內涵

5月19日,眾議院以364票贊成比62票反對的投票結果通過了《反新冠仇恨法案》。儘管62張票反對票均來自共和黨議員,但是以壓倒性優勢通過的法案在美國政治極化的當下實屬罕見。此前,參議院則以94贊成比1票反對的結果通過該法案。從法案在國會內的情況來看,兩黨似乎在“反針對亞裔歧視與仇恨犯罪”問題上達成一致共識。然而,事實上,共和黨議員在一開始並不支持該份由民主黨起草的法案。共和黨議員反對的名義是《反新冠仇恨法案》規定“篩查關於疫情的種族歧視性描述”的行為侵犯了公民的言論自由權。但共和黨更深層次的顧慮是擔心民主黨會藉此機會針對包括特朗普在內曾使用過歧視性和煽動性語言描述新冠病毒的共和黨政客進行追責。因此,最初幾乎沒有共和黨人表達過對該法案的呼籲與支持。經過民主黨和共和黨的多次磋商和修改,《反新冠仇恨法案》的內容中沒有規定對相關責任人採取追責和懲罰措施。也正是在法案不對共和黨構成威脅的情況下,共和黨議員轉變了其最初“反對法案”的立場,與民主黨合作推動法案在國會的通過。由此可以看出,《反新冠仇恨法案》的通過本質上是兩黨在國會內妥協的政治產物。

但這一結果對於拜登而言則可以被看作是其政府向美國社會釋放出“拜登政府正在彌合兩黨分歧,解決美國社會問題”的進步信號。此前拜登就曾不止一次地呼籲美國社會團結,並將“彌合美國社會的分歧”作為自己任期內的為政方向。此次《反新冠仇恨法案》的通過一定程度上顯示出拜登政府正在努力尋求兩黨的“共識”。眾議院議長南希·佩洛西表示,“這項法案背後的兩黨合作表明解決該問題的必要性”。共和黨眾議員米歇爾·斯蒂爾(Michelle Steel)也稱“打擊仇恨(犯罪)是兩黨共同的責任”。顯然,各方都將《反新冠仇恨法案》的通過看作是兩黨的一次合作,儘管法案的效果尚存疑問,但是可以確定的是,法案的通過增強了外界對拜登“彌合兩黨分歧”的信心。

此外,最重要的是,《反新冠仇恨法案》的通過是拜登對亞裔選民的政治回饋。在2020年的總統大選期間,全國約有63%的亞裔美國人將選票投給了拜登,而特朗普只收獲了31%的亞裔選票。在佐治亞州,亞裔的選民投票率較此前增加91%,成功改變了該州的政治版圖最終助力拜登翻盤拿下該州擁有的16張選舉人票。長期以來,亞裔是民主黨選票的重要來源之一。2016年的總統選舉中希拉里·克林頓就獲得了65%的亞裔選民支持。因此,亞裔選民對拜登以及民主黨的選舉發揮着至關重要的作用。然而,從拜登的內閣構成上看,拜登並沒有在政治上給予亞裔足夠的重視。24名閣員中僅有副總統哈里斯、貿易談判代表戴琦(Katherine Tai)以及預算主任尼拉·坦登(Neera Tanden)屬於亞裔羣體,而在這三位亞裔羣體中也只有一位屬於東亞裔。因此,政治批評家和社會活動家批評拜登沒有實現“亞裔羣體在內閣中多元化”的承諾。此次拜登簽署《反新冠仇恨法案》,一方面是對此前亞裔羣體對拜登以及民主黨支持的回饋,另一方面,也通過支持亞裔羣體在仇恨犯罪中維權途徑繼續增強亞裔選民對其執政的支持。

《反新冠仇恨法案》的缺陷

《反新冠仇恨法案》可以説是自新冠疫情爆發以來美國國內第一次從立法的角度真正重視日益增長的“針對亞裔種族主義歧視和仇恨”現象。儘管對於支持“反亞裔歧視與仇恨”的團體而言,該法案的通過是美國“種族平等”運動的一次巨大進步,但是該法案存在的缺陷使其未來的執行效果尚存疑問。

一方面,法案沒有規定強制性和懲罰性措施,尤其是沒有對“宣傳亞裔歧視和仇恨的行為”做進一步限制和懲罰性措施。《反新冠仇恨法案》提出的具體措施有(1)由美國司法部部長向地方執法機構提供指導,提高社區對新冠疫情流行期間“仇恨犯罪”的意識;(2)向地方撥款以幫助其建立反仇恨犯罪“報告系統”和培訓執法人員;(3)建立多語言的熱線,為有語言障礙的羣體舉報“仇恨犯罪”提供便利等。從法案的內容可以看出,《反新冠仇恨法案》提出的措施主要是加強執法部門對“仇恨犯罪”的辨別和處理能力以及提高公眾對仇恨犯罪的意識。但是,該法案既沒有強化對“種族主義仇恨犯罪”的懲罰力度,也沒有對宣揚種族主義仇恨等其他具有“仇恨犯罪”傾向的行為採取措施與追責。換句話説,該法案沒有直接涉及“針對種族仇恨犯罪”的預防或起訴,而是更多的強調在“仇恨犯罪”猖獗的地方提供資源以保障受害者維權的途徑。

然而,這使得《反新冠仇恨法案》在打擊種族主義仇恨犯罪的問題上存在有效性的侷限。本輪針對亞裔的仇恨犯罪的根源在於新冠疫情流行背景下社會產生的挫敗感。美國心理學家和社會學家約翰·多拉德(John Dollard)認為,挫折導致了偏見和歧視。在美國政府和社會應對新冠疫情不力的情況之下,羣眾傾向於尋找替罪羊,不公正地指責另外一個羣體要為當前的不利局面負責。而特朗普對新冠病毒使用了帶有歧視亞裔的表達方式,以及對中國威脅的渲染等行為為美國社會提供了一種“輿論導向”,將美國羣眾的挫敗感和怒火引向華人羣體,激發了美國社會針對亞裔的仇恨犯罪。因此,從近年針對亞裔的種族仇恨犯罪的產生原因來看,《反新冠仇恨法案》中的措施既不能解決歧視與仇恨產生的心理根源,也不能解決政治因素作為直接原因影響社會對亞裔羣體歧視與仇恨的問題。該法案能否在“緩解針對亞裔的仇恨犯罪”問題上發揮作用值得懷疑。

另一方面,警察局在警務實踐中不向聯邦調查局報告仇恨犯罪阻礙該法案實際推行的效果。根據1990年通過的仇恨犯罪統計法(the Hate Crime Statistics Act),聯邦調查局對關於種族、宗教、性別、性取向等仇恨犯罪負有收集數據的責任,地方警察局應向聯邦調查局彙報相關案件。然而,從實踐上看,2019年71個人口超過10萬的大城市沒有向聯邦調查局彙報仇恨犯罪案件。2020年,在全國範圍內,近四分之一的大城市沒有報告一起仇恨犯罪,1萬5千多個地方執法機構中,超過80%的機構沒有向聯邦調查局報告任何一起仇恨犯罪。但在美國全國範圍內“針對亞裔的歧視和仇恨”的氛圍加重的情況下,“沒有種族仇恨犯罪發生”的結論很難不使人懷疑:地方警局沒有按照規定上報仇恨犯罪案件。

(圖片來源:Politico網站。對71個人口超10萬人且沒有上報仇恨犯罪的大城市進行統計,其中包括馬里蘭州的巴爾的摩(Baltimore)、加利福尼亞州的阿納海姆(Anaheim)以及德克薩斯州的普萊諾(Plano))

Politico網站的專家認為,出現這樣的問題很大程度在於人們不願意或者根本沒有意識到“仇恨犯罪”。另據全國受害人調查(The National Crime Victim’s Survey)顯示,全國有一半的種族仇恨案件沒有被上報,而上報案件中只有4%的暴力仇恨罪犯遭到逮捕。這一現象最顯著的例子則體現在“3·16亞特蘭大連環槍擊案”——造成8名死者中有6名亞裔女性——在這場惡性案件中警方在新聞發佈會上堅持聲稱“犯罪動機為‘種族仇恨’的結論還有待商榷”。國際猶太人非政府組織,反名譽侵權聯盟(Anti-Defamation League)的民權副主席史蒂文·弗里曼認為,很多警察局缺少相關培訓或政治意願報告仇恨犯罪,“因為一旦上報(仇恨犯罪案件),這會讓他們(的治理能力)顯得十分地糟糕”。因此,在維護自身聲譽的顧慮影響下,警察局缺乏上報仇恨犯罪,尤其是種族主義仇恨犯罪的動機。儘管《反新冠仇恨法案》提及對上報系統的建立與完善以及相關的警務培訓使執法部門“識別仇恨犯罪”,但正如法案的批評者所言“在缺乏警務改革(警務執法仍然深受種族偏見所影響)的背景下談反仇恨犯罪是不現實的”。

結語:反亞裔歧視的里程碑?

雖然《反新冠仇恨法案》的支持者對該法案給予了高度評價,但稱其為“反亞裔歧視與仇恨”的里程碑有些言過其實。除了特朗普政府煽動對亞裔羣體,尤其是東亞、東南亞裔羣體的歧視與仇恨之外,亞裔歧視與仇恨犯罪的產生還受社會因素的影響。

如果説美國社會對拉美和非裔羣體存在系統性歧視,那麼美國社會對亞裔的歧視則存在系統性忽視。一方面,由於亞裔羣體近年來收入不斷增加,教育水平相應的提升,相比於長期普遍生活於社會底層的非裔和拉美裔羣體而言,亞裔的社會境況普遍更良好。因此,部分亞裔羣體缺乏反抗現有社會體制的動力;另一方面,社會對亞裔形成的刻板印象——認為亞裔普遍擁有良好的守法記錄與“逆來順受”的温順性格——使美國社會缺乏對亞裔歧視的長期關注。更重要的是,刻板印象形成一種社會對亞裔羣體的期望,並一定程度迫使該羣體約束自身的行為以符合大眾對其的社會期望,即為了符合“温順、守法”的形象,亞裔在一次次的歧視與仇恨犯罪中選擇沉默。因此,社會輿論往往會選擇反抗程度最激烈的非裔羣體給予大量的關注與報道,而習慣性忽略亞裔羣體所受到的歧視。

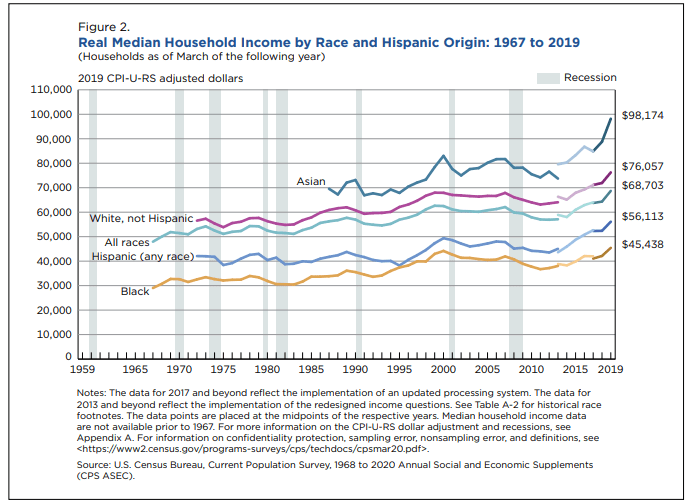

(表格轉自:Financial Samurai網站。圖表根據美國人口統計局發佈的從1967-2019年各種族收入數據繪製。數據顯示,亞裔羣體的家庭收入中間值始終處於其他族裔之上,2019年高達9.8萬美元。)

由此觀之,亞裔歧視與仇恨犯罪受社會因素和政治因素的雙重影響,然而從《反新冠仇恨法案》內容的缺陷和執法部門現存的問題來看,法案既不能引起美國公眾輿論對亞裔歧視問題的重視,也不能解決政治因素對亞裔歧視與仇恨的負影響,更不能依靠立法與執法部門強化對犯罪的打擊力度以遏制針對亞裔的歧視和仇恨行為。該法案的通過,對拜登政府而言,“宣傳拜登彌合美國政黨分歧”、“爭取亞裔選民支持”等政治意涵大於法案實際“反種族歧視”的作用。對於美國亞裔而言,法案不是反種族歧視與仇恨的階段性勝利,而是國會中共和黨與民主黨的又一次政治妥協,是拜登政府執政百天創立的代表“消除分歧力促團結”、“重視少數族裔權利”的又一政治符號。顯然,在“反歧視與仇恨行為”的問題上,美國的亞裔羣體還有很長的路要走。