獨家| 衝過奧斯卡,被賈科長相中,這位頭部女編導的故事要從考試説起_風聞

第一导演-第一导演官方账号-导演社群2021-06-08 10:39

採訪、撰文/法蘭西膠片

今天高考第一天,大家都把自己名字寫對了嗎?

在這需要打雞血的日子裏,**第一導演(ID:diyidy)**跟一位畢業十來年才真正當上導演的女編劇聊了一個下午,想給大家布點經,傳點道。

她在這個行業裏確實有點名氣,編劇作品**《滾蛋吧!腫瘤君》,票房口碑雙贏,還離奇地衝過那年奧斯卡。之後又寫了《後來的我們》**,提名過金馬改編劇本獎。

今年當上導演,拿出處女作**《明天會好的》,即便有賈樟柯**護航,但口碑和市場反倒不大盡如人意。

這中間必然有創作上的種種變數和閃躲,以及一個新導演在苦修多年後的圓夢時刻,突然發現逐夢與夢本身的區別。

她叫袁媛,一個從河南走出來,看起來並非天賦異稟,卻從未走偏這條路,但也談不上那麼熱血燃爆,反而很佛系的油田子弟。

我也是一名油田子弟,我和袁媛的成長軌跡,同步率甚高,很多事情能感同身受。

所以這次訪談不在於和導演一起對處女作問題進行復盤,而在於,我自己本人很想再梳理一下,80後一代進入電影行業的貫通之路。

你要是問,我也想入行,可以照抄她嗎?

我覺得,能不能,你都得先把這篇6000多字的採訪讀完,你會發現,它具不具備一針見血的啓發這件事並不重要,但,一定會有貼近彼此的參照感。

發稿前,順手查了查現在的高考規則,又有好幾個省市換了高考玩法,什麼“3+1+2”“3+3”的,一看就知道會有很多孩子被這種“自由”捆住了腳。

其實我們每個人,又何嘗不是夢想的小白鼠。

編劇、導演袁媛

01

重述80一代電影啓蒙

錄像帶、有線電視台、教室電視機和《看電影》雜誌

我從小油田單位長大的,到現在不會説方言,不會説河南話。我從小也是個影迷,對我影響最大,讓我突然對電影有一點感覺的,是我上五年級的暑假,我爸從他們單位抱回來一箱錄像帶,還拿回來一台錄像機,一堆電影,我現在能記得清的是《人鬼情未了》《八月狂想曲》,還有《蠅王》,它當時叫**《童年無悔》**。

我一看錄像帶寫着《童年無悔》,那就是兒童片吧,結果一看,這是啥啊!挺可怕!看《人鬼情未了》那更是了,雖然也有點兒童不宜的東西,但它很有想象力,拍你把頭伸到地鐵裏嘩啦啦過去,或者是你摸人摸不到的地方,從沒在中國電影裏見過這種場面。

那個夏天以前,我看電影也就是《霹靂貝貝》,嘻嘻哈哈,開心完了就完了。那個夏天以後,我會經常想那些電影,非常奇妙。

還有那部《八月狂想曲》,到現在我就只記得畫面上給我非常強烈的震撼,但是它具體講什麼我始終不明白。

那會兒,我們油田上有自己的有線電視台,所謂電視台,就是經常放電影,我也不知道他們哪來的資源,就反覆放各種好看的電影,什麼《異形》《終結者》,全是在那看的。每次放了之後,第二天小朋友們一上學就聊這個,説昨晚上看電影怎麼怎麼樣,可開心了。

2000年上高中的時候,我們班長突然在看**《看電影》**雜誌。那一本當時還挺貴的,10塊錢,只有班長買得起,我們就藉着看,我是借得最辛勤的,雜誌裏提到的很多電影你都沒聽説過。

另外我們學校每個班都有一台20寸的電視,高一文科班管得松,英語老師有時候會給我們放電影,當時看過《阿甘正傳》和《獅子王》,還記得看《泰坦尼克號》的時候,整個班烏漆麻黑的,就那麼一個電視在那閃着光,演到那段情節時,你想啊,一羣十七八歲的孩子,都很尷尬,覺得看也不是,不看也不是,全都屏住了呼吸。

當時我產生了一個意識,就覺得導演是個很牛逼的職業。但至於導演要做啥,他具體的工作是什麼,一無所知,只知道所有的電影都把導演先列出來,所有人都會反覆提他。

那時候最喜歡的導演自然是斯皮爾伯格,必須是斯皮爾伯格,他有《奪寶奇兵》,還有《侏羅紀公園》,看完以後我就已經驚呆了,我當時就覺得他是世界上最牛逼的人。

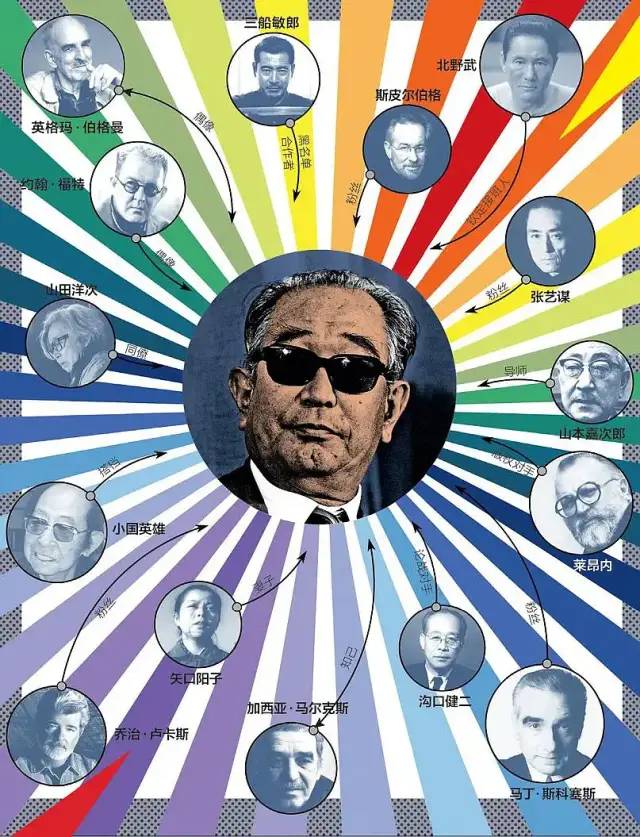

後來有DVD的時候,買過一個紀錄片叫**《黑澤明的電影人生》**,我才知道黑澤明畫畫這麼好,他都能把他想到的東西都畫出來,這個能力簡直太厲害了,就好像完成一部電影,有一半是你導演自己一個人能親自完成的。

《黑澤明的電影人生》

而我當時只畫過《美少女戰士》和美術課上教的素描,雖然我從小學到中學一直擔任美術課代表,但我從來沒有系統學過的。不像其他家長給孩子掏個幾千塊錢去上課,我沒那麼條件。

後來我爸發現我畫漫畫,嚴厲地批評了我,批得我哇哇大哭,以後再也不畫了。

02

挫敗之考學篇

學藝術是不務正業?是那股熟悉的家長味了

我爸媽都是普通工人,他們從來不會認為我們這樣的家庭和文藝能有什麼關係。但後來我才知道,我爸他小時候很喜歡音樂,他拉二胡還可以,笛子也會吹兩下,也沒人教他。這事一直到前幾年我才知道,他現在都退休了。

其實我高中的時候就打算考中傳的導演系,但父母不同意。因為我的高中是當地最好的學校,沒有特長生,沒有什麼學畫畫、學體育的,全是正統考大學的。

但是班上突然有一個女生説她想做主持人,要考北京廣播學院,她從北京帶回來一份招生簡章,在班上掀起了一陣小小的波瀾,因為大家都不知道,還有能提前錄取的大學。

我一看,這學校有導演系!那乾脆我也去考得了。其實當時我並沒有那麼篤定,就是大家很興奮,好像多了一個選擇,反正有棗沒棗打一杆子,萬一上了呢!

當時有20多個同學都説要去試試,學校也瘋了,説你們想去北京的學生,我們也不攔着,但要籤一份同意書,其實就是免責書,拿回家去給家長簽字,之後就可以請假離開了。

於是我這念想就被家裏給斷掉了,你騙不過去啊,你不可能當天去當天就能回來,還跟我爸大鬧了一場,我其實就想幹這麼一件事而已啊。

沒去成,回到學校,哭得眼睛又紅又腫的,上課還戴一墨鏡。當時我是一種誰來勸我,我都一副死樣子的感覺,我要與天下人為敵。

老師很給面子,也沒敢問,知道我肯定發生了什麼。同學還都特同情我,他們都説你父母不支持沒關係,我們支持你,大家湊錢給你,你就去吧。

我就記得那天晚自習我也沒上,有兩個同學,一個男生一個女生,就陪着我,在我們那個小城裏頭走路,一直走啊走啊走啊,繞着我們學校周邊走了好遠好遠,走了好幾個小時,然後我就釋然了,接受我爸的決定。

其實我們那年,去北京的一個考上的都沒有。好像也有一個,但是她轉學了,因為我們高中不教跳舞,她得學這個,就離開了我們學校。

我爸當時對我的要求就是,你就上鄭州大學,一來是211,河南省內最好的大學,二來,不需要離家太遠,上個新聞系,再回到我們這個地方,父母也都能幫得上忙,在報社或電視台之類的找個工作,穩穩定定的,再不行當個老師。

我當時選新聞系也有私心,很簡單,就以為新聞和電視有關,電視又跟電影有關。但去了以後才發現,我們這個新聞是紙媒,跟電視編導沒關係。

導演袁媛(中)工作照 《明天會好的》

我後來也沒在新聞行業裏待過,畢業實習階段也是去廣告公司,沒去新聞機構。正經的新聞實習,可能就那一次,去我們那個油田電視台,跟着攝影記者跑了一天,他就教我,應該怎麼拍,從左搖到右,從上搖到下,拍完怎麼剪,大概描述了一下。

那會兒記者地位還挺高,你去人家那採訪、拍攝、報道,人家都要招待你,完了以後送你點伴手禮帶回去。我們那送的是洗衣液,因為採訪的是化工廠,我把它帶回家給我媽了,這就是我唯一一次當記者的成果。

一點意思都沒有。

我還以為當記者一定要揭露點什麼。你讓我去拍他們工作,去寫點那種讚美的話,我就覺得好無聊。我寫什麼呢,有什麼可寫的呢。

03

導演研究生之夢

往後也沒有什麼奮鬥能和這段經歷相比

考研前夕,我原本是沒想到要去上中傳的導演系研究生的,大家考啥我也跟着考啥吧。

就在大三下半年的暑假,正好沒事幹,我就在圖書館裏待着,翻雜誌,那有《看電影》《電影世界》《環球銀幕》,全有,都是合訂本,好像學校裏只有我覺得這些東西是有意思的。

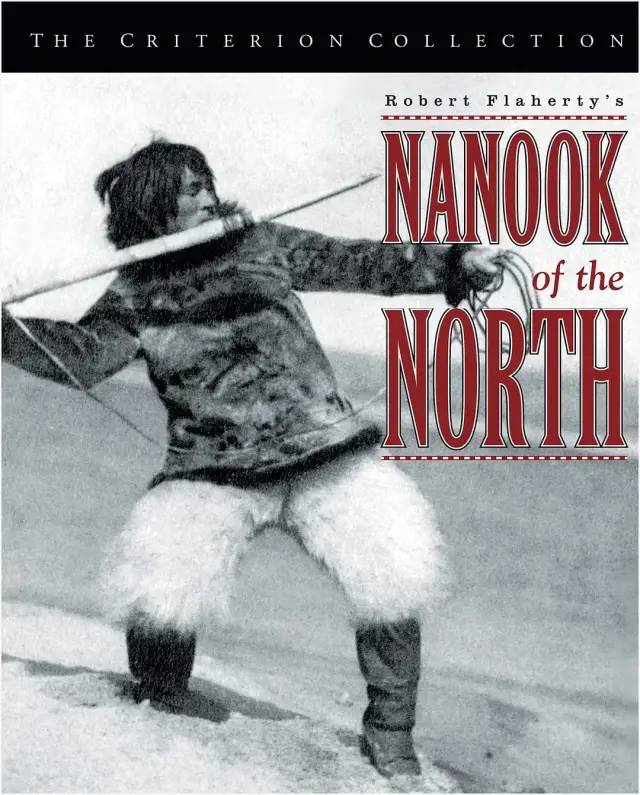

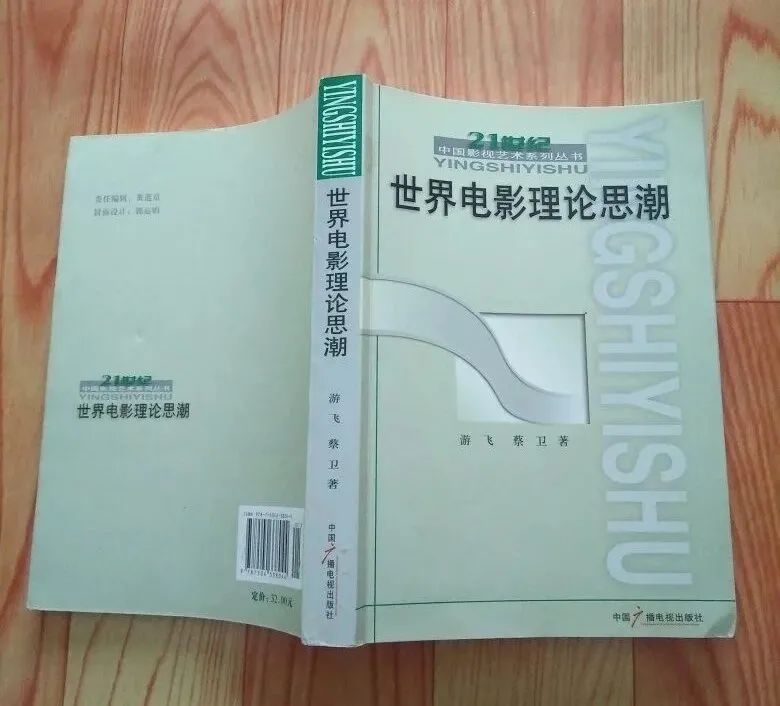

當時正好翻到一本理論書,叫**《世界電影理論思潮》,書裏面有一章講紀錄片,從羅伯特·弗拉哈迪的《北方的納努克》**開始講整個紀錄片的歷史,正好當時中央12套,也就是西部頻道,有一檔欄目叫《天地人》,它也在系統地講述紀錄片的發展歷程,每天晚上七八點的時候演,我正好看到了,這不就是我在書上看到過的內容嗎?就好像它又用影像,把那本書的那一章陳述了一遍,我就看進去了,覺得這個東西挺好看的。我就又想起來,之前還在央六看過一部電影,講的就是這個紀錄片之父的傳記,重現這個導演他當時是怎麼拍的,怎麼在北極拍納努克的這一家人,怎麼跟一羣愛斯基摩人交流。

《北方的納努克》

等於説,就這段經歷,書、影像本身、影像的改編影像,三種方式,重現一個故事,這讓我對電影本體的感受又重新找了回來。

當然了,真正要考中傳的導演研究生,又是因為一個同學去了北京,拿回來了研究生的招生簡章,然後我又一翻,呀,中傳導演系也有研究生啊!我就……

但最巧合的是,那個簡章會列出來每個系研究生的導師有誰,你要看的書目是什麼,正好就有這本《世界電影理論思潮》!作者遊飛!

我當時想啊,這本書,不難懂啊!其它要看的書我也都找着了,也都看了,我們同學又去北京買歷年考題,回來給了我一份,因為我考的那一年應該是中傳招導演系研究生的第三年,之前只有兩屆,2002年才開始,我一看歷年考題,我都沒怎麼進行系統性的複習,但一大半都能答得上來,填空題全會。

我在考之前,給遊飛老師寫過一封信。因為我特別激動,我這輩子還沒見過一個寫書的人。信的主要內容是我看了你寫的書,特別高興,我又在中央電視台看到那個紀錄片,把這段時間的感受捋了一遍,接着説我特別喜歡電影,希望能有機會接觸電影,看到您是研究生導師,我一定會努力,也希望到時候老師見到我的時候能注意到我,反正就這麼説了一句。

寫完,在最後註明了一句話,説,我也不知道這封信你能不能收到,你要是收到的話,望回我一封E-mail,告訴我你收到了就行。

我在他書上找到任教的信息,我也只知道這麼多,不確定能不能寄到。

結果,隔了幾天,真收到他的E-mail,算起來他應該是收到信之後,立刻就回復我了,只有幾個字,我記得特別清楚:信已收到,祝你好運。

這意味着他知道有我的存在,就是有一個人特別想考他的研究生,而且真的看過他的書,願意去跟他學。

回想起來,他當時可能覺得我稍稍有點特別吧,畢竟大部分學生都會直接找過去,請老師吃個飯,當面認識一下,我又沒這種渠道,就只能靠這種非常突兀生疏的辦法去給自己增加一點點印象。

後來去中傳面試,遊飛老師面了我好幾輪,有單獨的面試,也有幾個老師一起的面試,也有筆試,也要拍照片、拍視頻。

那次單獨對面的時候,他就見我第一面説了一句話:你就是袁媛?我説對。沒了。

然後英文口語面試也完了,複試也通過了,就順理成章報了他的系,再沒問其他老師。

那一年,整個考研期間,我真的比我高考還努力,我也沒告訴爸媽我要考中傳,等我考上了才告訴的,他們也就算了,不計較了,去吧。他們其實到那個時候已經無所謂你考什麼了,是個研究生就行。

那是我人生第一次讓我感到,我的付出居然得到了回報,我就堅定不移地相信,人只要努力,一定會有結果,這句話害了我很長時間,因為往後再沒有一件事的體驗能和考研這件事相比。

袁媛

04

現實一巴掌

畢業了,低谷了,尋找超越人精神之外的幫助

上研究生的三年裏,我也有拍作品,但拍得很差,也沒敢發出來過。更沒見過什麼大導演,就有一次馮小剛導演來學校講座,那還是面對全校師生的。

**也沒什麼機會跟組,完全沒有任何圈能讓我入,但是,我總覺得自己已經特別近了。**當時我們有一個老師還是陳凱歌的同班同學,你想我跟陳凱歌之間只隔了一個她,你説這得多近啊。

其實中傳在電影這一塊,底氣還是稍微沒那麼足。它底氣不足,我後來底氣也不足。

但從上了中傳,我確實就沒再離開過北京。期間去過一次美國,在俄亥俄州立大學交流了一個月,把學費給花了,我也沒找家裏要,所以剛畢業的時候,我還欠學校最後一年的學費。

正巧趕上延畢了半年,相當於上了三年半的研究生,最後找閨蜜借了一萬塊錢,趕緊把學費交了。

這就負債了。

負了債,你就得想着怎麼才能賺錢,得趕緊找個工作。那會兒有外地大學過來招募老師,或者杭州某個搞電視購物的來招人,就有這種工作機會,我就在那糾結,是去成都的郊區當老師,還是去杭州的郊區拍電視購物?

但是後來都沒去。太不靠譜了。尤其像成都這種少不入川,老不入川的,去了就一輩子在那了,我就很害怕這個。

不行,負了債我也要留在北京,我好不容易學了導演,我還做不了這個嗎?

就還真做不了。

當時和我的同學一塊寫了一個劇本,還是一個純商業的戲,都沒説要把它定位成一個什麼作者電影,抒發什麼,表達什麼,我覺得那都是靠後的,就説和同學一起把這個先給拍了。本子之後也得獎了,給你發了兩萬塊錢,我們想,這還不開始順風順水了。

做夢!太天真!你去接觸各種製片人,都説,你這個挺好,我們考慮考慮,接着就消失了。

**日子久了,只能把這個事先放一放,先解決一下生存問題。**其實幹別的也都是將將解決了生存問題,但會很無聊,不愉快,又不掙多大的錢,兩頭都沒落着,一樣是窮,那我為什麼還要在這個地方浪費時間。

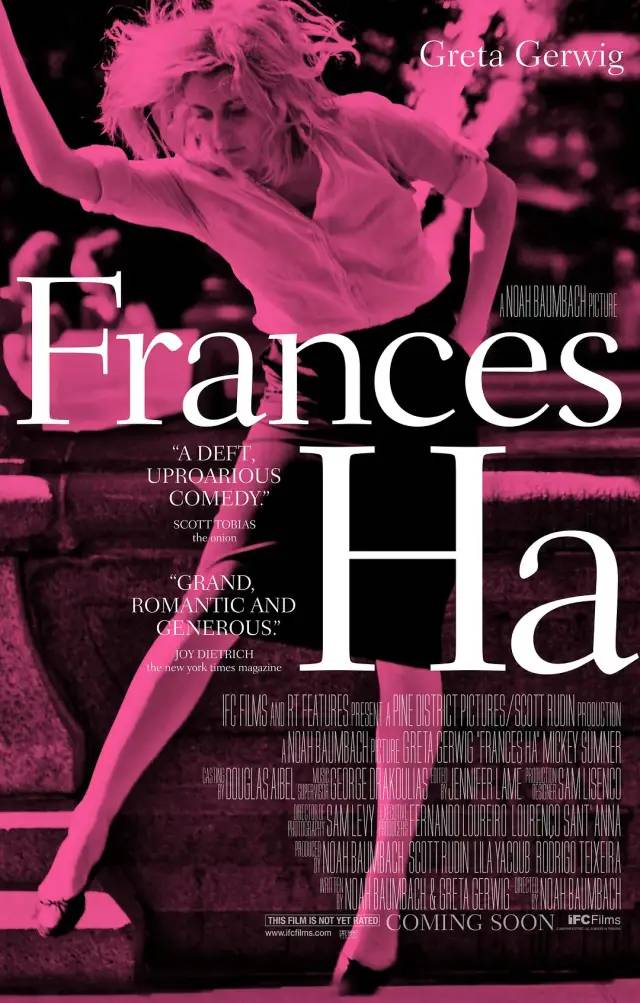

其實這些苦惱,在拍《明天會好的》之前就釋然了,要論《明天會好的》創作動機,它可能會顯得比較“偉大”,就是我在人生最低谷的時候,被一部電影的温暖到了,就是諾亞·鮑姆巴赫的《弗蘭西絲·哈》。

《弗蘭西絲·哈》

它其實講的不是愛情,它講的是“紐約漂”,女主角是一個跳舞的,我是一個寫劇本的,身份不一樣,但所處的境遇,我們的心情,對待世界的態度,我會覺得我跟她極度相似。

其實是想用一種自嘲的心態,把這個東西消解過去,就是不要讓這個負面情緒一直追隨着自己。

你還記得《明天會好的》裏面有三處佛像的鏡頭嗎,第一處是最開始papi醬去參加Party前,出門拜了一下,但就給了一個側面。第二處是一個專門對着佛像的空鏡,她住在那個小房間裏,然後那個佛像就放在她工作桌子的正中間,她天天就能對着看,那個佛像也一直跟着她。最後一個鏡頭就是結局的時候,那個佛像出現她的夢境當中。

《明天會好的》

它其實起到一個安撫到她的作用,因為我自己本身到最後,在人生低谷時能安慰我的,讓我支撐下來的,的確只有自己的精神信仰。

我是在崩潰邊緣的時候,在精神世界垮塌但還沒失常的時候,開始寫的《滾蛋吧!腫瘤君》。

人為什麼會需要這種精神依託,就是因為你的精神聖殿不能完全靠你自己去支撐。人的力量太渺小了,你要靠一種堅信不移的神秘力量把它支撐起來,這樣才能在其中生存下來。

有這個契機,也是我當時看了毛姆的**《月亮和六便士》**,我會想世界上怎麼會有這種突然有一天就好像受到使命召喚般的,拋下一切,跑去追求自己的夢想。在常人眼裏你就是個瘋子,你老婆不要了,孩子也不要了,説我要去畫畫,這就不是一個正常人啊,但他整本書描寫下來,我會崇拜這個人,會覺得一個人要是能有這種毅力和決心去做一件不求回報的事情,這個人太偉大了。

《明天會好的》就源於這種“偉大”。

05

圓導演夢

原來並不享受這種社交

其實,一直以來我內心對當導演是有恐懼的,導演要做各種各樣的決策,對接各種各樣的部門,那個事務特別複雜,我其實不是特別想張羅。我不太享受這種社交,會覺得是個負擔。

而且畢業這麼久以來一直做編劇,一心一意做個服務好導演的乙方,當乙方當習慣了,你突然變甲方,有點切換不過來。

在《明天會好的》組裏,我雖然是導演,但都是各個部門的主動性更多一點。比方説美術組,美術師的意圖永遠是希望場景看起來好看、精緻,的確會包含他很多有意思的小東西,比如papi醬租的房子,一開始不是一個開間,是一個有層次的設計,但我把他那個設計給否定掉了,因為這和我接觸到的生活不一樣。還有就是地板太亮了,我不知道為什麼,是他們沒時間做舊,還是別的什麼原因,整個房子都舊舊的,唯獨地板看上去那麼新,我這時候才有點生氣,因為第二天就要拍了,你們只有一晚上的時間,我不管你們怎麼去實現,你們去給把這個事完成。這就是我做導演能給到的最大的壓力。

我還記得開機第一場戲是拍廟裏,在安吉,正好開機儀式不都要拜一拜麼,就順便把廟裏的戲拍了。

當時我還有一點緊張,先拍哪個鏡頭,這個事是由我來決定還是攝影指導來決定?得找攝影指導問問。她覺得應該先拍哪個機位的什麼什麼,再拍什麼什麼,然後就把這個定下來了,這就是一開始。

結束的殺青戲,是補拍papi醬在火邊跟年輕一點的自己對話。原本那場戲拍過,但效果不好,就決定最後回來重拍一次,為此我們又租了一台很貴的攝影機,它需要拍兩次,先拍一次成年papi醬説話,再一模一樣地按剛才的運動軌跡拍另外一個年輕的papi醬,一般攝影機想在現場做到完全重合是不可能的,但那個機器就能做到。只不過重拍這個鏡頭的時候我們沒有回南方,而是在北京香河附近找了個相似的地方。

殺青之後,總有種遺憾的感覺。其實,《明天會好的》在製作過程中,產生了方向上的變化,目前這個結果,實際上是變了氣質和調性的。

變在哪呢?之前調性會更喪一些,沒有旁白,也沒有那麼多蒙太奇,就挺賈樟柯的。所以我們最初開拍前就找他做的監製,他當時看完本子對我還是很認可的,後來因為資方也好,市場需求也好,在拍攝完畢之後,做了這方面的調整,我都覺得有些慚愧。

這種調整從難度上對我來説沒那麼大,你唯一要克服的難度,就是它跟你原來想的完全不一樣,你原來是要那樣的,現在人家要這樣的,你必須做出一個決定。

劇本我還會一直寫下去,但當導演這事,還是看緣分吧。其實很多人都來找我,聽説我已經開始轉導演,就問我能不能過去當他們的導演,有很商業的,也有很文藝的,幾乎都是偏女性一些的題材。我都替他們捏一把汗,我説你們還是先看看我這部吧。

我會對一種新觀念、新思維的東西感興趣,哪怕故事是老的,但你讓我去操作那種高概念,我也沒那個本事。我從來不覺得自己會成為大師,我能努力地成為一個匠人就很好了。

現在,我剛剛做完一個疫情題材短片集的劇本總監,回憶疫情環境下,大家價值觀的這種撕裂,有一天你突然會覺得,我跟你是閨蜜,怎麼我們的想法如此的不同,你從來不會覺得我跟你之間會有什麼鴻溝,會有什麼不可逾越的“你不懂我,我不懂你”的東西,但疫情就讓這種東西出現了。

你會發現,所有人跟人之間的這種關係,它其實都是有條件的,你只要條件成熟的情況下,朋友可以變成敵人,敵人可以變成朋友,你會有突然的這種意識,你一方面會覺得這拓展了你更多的認識,另一方面你又會對一些東西再次冷靜下來,不像以前那樣,以前還是在某方面比較天真。

這種東西可能不會特別直觀,我要用一個故事去傳遞這種理解,它會潛移默化地融入到我未來的作品中,會有一點點。