真的沒救了,先吐為敬_風聞

影探-影探官方账号-美日韩剧资深鉴赏员,电影专业老司机2021-06-09 13:35

作者| 甜茶

來源| 影探

是我沒見識。

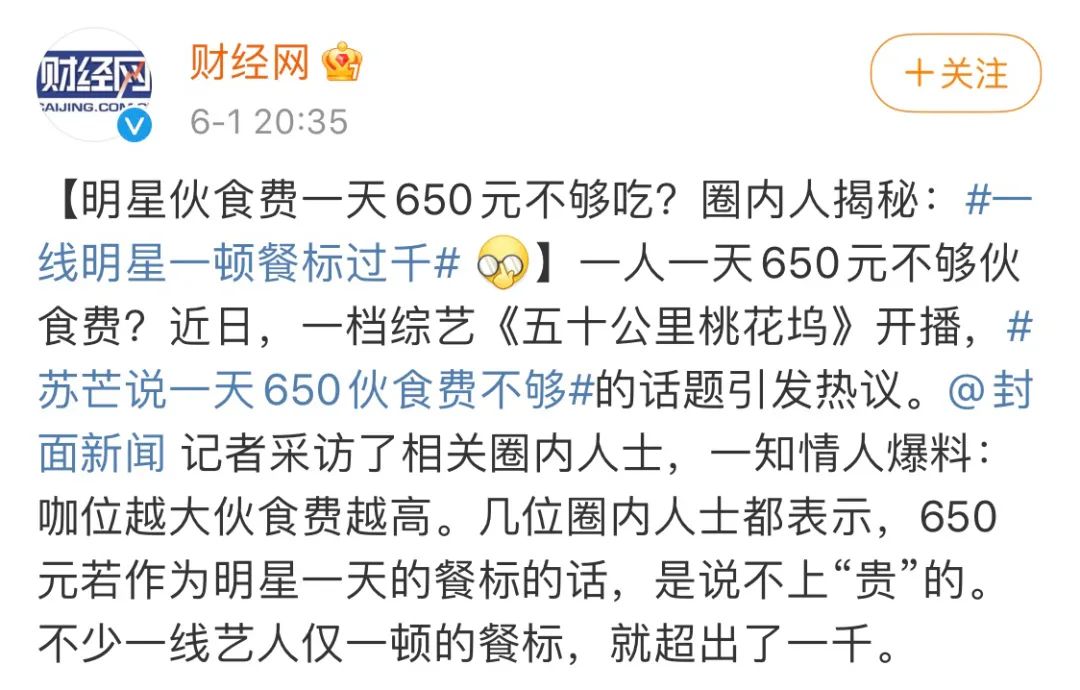

蘇芒説650元一天的伙食費不夠吃。

只是灑灑水。

業內人士透露:650元不算貴,不少藝人一餐超一千。

再聯繫之前。

一爽1.6億,一日爽208萬;年保養費7位數,月餐費7萬,水果要進口……

還有。

當演員好累,雖然隨便買輛車就超百萬;做明星好難,雖然家裏有旋轉門,用着滿屋愛馬仕。

以前不懂怎麼明星一上綜藝就掉馬,影視劇一拍十有九爛。

原來是因為這——

明星根本無法和普通人共情,貧富早就分割熒幕與觀眾。

>>>>真的嗎?我不信

《魯豫有約》有一期,採訪留守兒童。

鏡頭記錄,孩子們每日伙食只有米飯加鹹菜。

魯豫問他們,“為什麼不吃肉呢?肉很容易壞嗎?還是什麼原因?”

答案簡單,“肉價太貴”。

魯豫很不解,“肉價?你還知道肉價呢,我都不知道,你知道嗎?”

孩子一臉窘迫,反倒是魯豫一派天真。

她不懂。

是對弱勢者窮困的無法理解。

以及。

對普通人艱辛的輕慢遲鈍。

綜藝《我為喜劇狂》,曾經的無錫文科狀元為園電視夢,奮鬥多年。

他有一段自我剖白:

説實話,我高中三年賺的稿費就有好幾萬塊錢,我從2010年做電視到現在,賺了一共不到3萬塊錢,我媽説酒席錢都沒賺回來。

但是我是喜歡這個行業的,如果我不能做主咖,我可以做副咖,如果我不能開大屏,我可以管燈光,燈光也管黃過,我就是喜歡這個舞台。

他們説《我為喜劇狂》都是“蛇精病”,然後我就來了,我覺得我在這能有口飯吃,不至於像以前那樣,老是被罰錢餓死。

嘴是咧着笑的,手卻要擦掉眼角的淚。

台下坐着的評委謝娜,已經笑得不能自抑。

她也不懂。

15歲拍第一部電影,21歲開始主持《快樂大本營》……一路有貴人保駕護航,給她兜底。

當然不懂。

老實説,這還不算什麼。

對他人疼痛的鈍感,若再摻點自憐才顯得更加面目可憎。

綜藝《親愛的,來吃飯》。

孫藝洲大倒苦水,為家人定居上海,特意把房子買在機場附近,就為了出行方便。

而他們作客的這個素人家庭是滬漂。

買房?簡直做夢。

夫妻兩人,一人做廚師(早九點到晚九點),一人出夜攤(晚八點半到凌晨五點),工作時間幾乎錯開。

孫藝洲倒羨慕上了,“你可以選擇幾點出門,我不能…….”

明星和普通人之間是有“壁”的。

所以他們親民時的姿態像施捨,接地氣的關懷總露馬腳。

看一次,讓人心梗三回。

什麼叫接地氣?

《譚談交通》最引熱議的一集。

大爺拉了一車木材,上面還坐了個人,馱了條狗。

譚喬過去,第一句話是**“我看你第一眼,覺得你特別的酷”**。

他指的是大爺的墨鏡。

大爺一聽樂了,説自己也覺得特別帥氣。

後來,大爺説出自己的身世。

“我爸爸死了,死了十一年了,媽媽死二十多年,老婆難產死了,子女跟着一塊死了,還有個弟弟,傻的。”

現實版《活着》。

譚喬問大爺為什麼還能這麼樂觀,大爺給了三個字“向前看”。

譚喬聽罷愣了一下,繼而發自內心地表示敬佩。

譚喬進社會很早,練過攤、當過兵、進過工廠……見過眾生苦相。

他知苦、懂苦、識苦。

《譚談交通》的可貴,就在於譚喬從不以自我為中心,以權勢壓人。

2018年,《譚談交通》停播。

2021年,這段舊採訪被扒出來,攀上熱搜,公眾震驚。

背後是更殘酷的事實:

這樣的小人物,在熒幕上已經見不到、見不得了。

所以稀奇,所以震驚。

>>>>我心善,見不得窮人

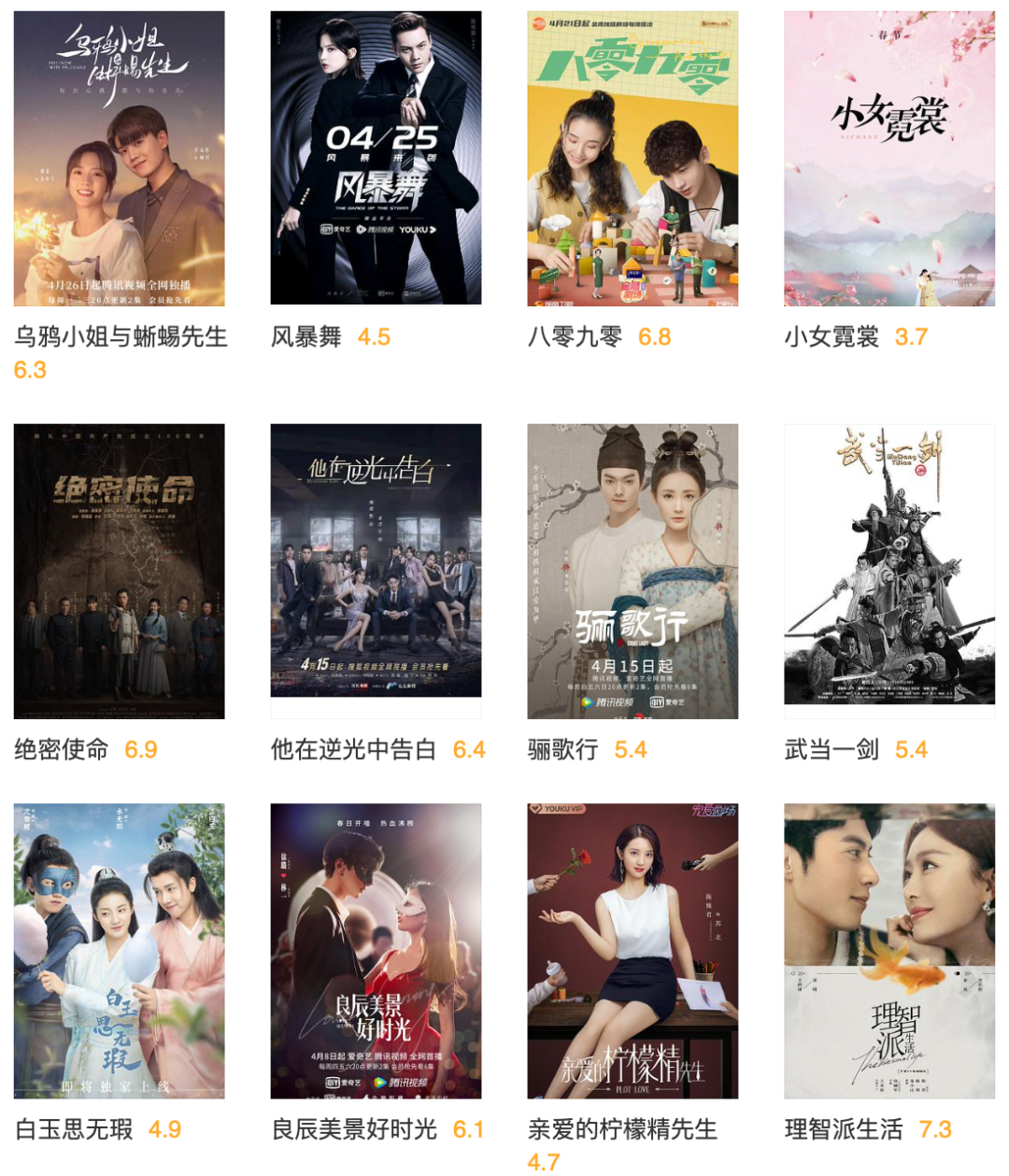

綜藝訪談拜高踩低,電視劇也嫌貧愛富。

特像郭德綱的一個段子。

于謙父親王老爺子家境富裕,立志做天下第一善人,放出話來“別的地方我管不了,但在我住宅方圓二十里之內不能有窮人”,然後他派人把附近的窮人都趕走了,因為他心善,見不得窮人。

你瞧。

古偶、職場、青春、奇幻盤踞熒幕,農村人、打工人近乎銷聲匿跡。

當然,還有存在。

打工人是富人的點綴,農村人來給城裏人拖後腿。

觀看他們的視角充斥着獵奇、意淫與嘲弄。

是腳底泥一般需要狠狠跺掉,像封建殘餘一樣需要立馬割席。

《歡樂頌》《安家》《完美關係》……無外如是。

《安家》

着墨不多,全是功能化、套路化的刻板醜態。

我不是反對“醜”的刻畫,而是反對“醜”背後成因的缺失。

曾經我們有這樣的劇。

2005年,《生存之民工》,豆瓣評分9.5。

除專業演員外,裏面有近五十名真實民工,他們是建築工、保姆、保潔、保安、髮廊妹、搓澡工……

主角之一,謝老大。

兒子生命垂危,他去問老闆張彪討薪,一分錢沒要到,頹喪之下拎了瓶白酒回工棚。

這段演技超神,謝老大借酒撒瘋:

“首先要學會被人踹、被人打,被人罵,這樣才領着工錢……張彪叔叔,張彪爺爺,張彪不給我錢…..”

大醉之後,謝老大醒來,照舊要為兒子醫藥費奔波。

他去獸皮廠幹活,整日腳泡在石灰水裏,為一天二十塊的工錢。

燒得腳腫腿粗。

可憐?

但他也有可恨之處。

謝老大收留無父無母的栓子,壓榨栓子工錢,騙栓子賣血。

還有個細節。

他自己去賣血,賣血前,就着水龍頭往肚子裏猛灌水。

“水喝多了血稀它不傷身子。”

視財如命,耍小聰明。

或許醜態畢現。

但,這正是他的生存邏輯與自保法則,以此對抗生活更猛烈的撞擊。

相似的。

《譚談交通》裏的大爺對譚喬謊稱自己六十九歲,實際只有四十九歲,為的就是能減輕處罰。

這是本能。

本能驅使,體面尊嚴無條件讓渡給“活着”,道德審判也在此碰了壁。

《生存之民工》對“民工之生存”有着令人心驚的赤裸呈現。

它不避諱於描述他們的短視、膚淺、得過且過、自我放逐。

但更重要的是它對民工這一外鄉人的細緻入微的體察,它關心這羣人從何處來,又將歸於何處去。

當年為了拍出真實狀態,所有演員與民工們同吃同住。

再看今日。

助理要跪着給藝人穿衣換鞋,拍戲時的井水要換成礦泉水,一天得吃三千元的飯……

想再出一部這樣的劇?

已經不是願不願意的問題,而是能不能。

能不能感受打工人的困境,能不能共情農村人的苦難。

能嗎?

那麼小人物被除名、被驅趕出熒幕,就有因可循。

>>>>好像,一條狗啊

把小人物拍得真誠,周星馳算一位。

他早有演員夢,卻星路不順。

曾為一個死屍角色浪費一升口水爭取,為補拍一個鏡頭給導演下過跪。

看《喜劇之王》時,我笑得開懷,但也受傷得很。

傷人的,是周星馳投射自我的創作心態。

場務損尹天仇:“屎,你是一灘屎,命比蟻便宜。”

尹天仇對柳飄飄説:“小姐,如果你非要叫我跑龍套的,可不可以不要加一個‘死’字在前面”。

他的卑微、自尊、自嘲自截,都是普通人式的,與我們沒有距離。

他共情他自己,我們共情他。

我也愛周星馳骨子裏藏不住的温暖爛漫。

安慰着所有人。

尹天仇和柳飄飄看着夜色下茫茫的海。

柳:“看,前面漆黑一片,什麼也看不到。”

尹:“也不是,天亮之後便會很美的。”

再説一位香港導演,許冠文。

他有一部公認的高峯傑作《半斤八兩》。

片頭高樓大廈林立,人頭攢動擁擠,仿若失去靈魂:

“我吔呢班打工仔,一生一世為錢幣做奴隸。嗰種辛苦折墮講出嚇鬼,死俾你睇。咪話冇乜所謂。”

當命與錢交鋒,命便迅速敗下陣來。

打工仔抱怨宿舍牀板比棺材難睡。

老闆:“(棺材)當然好了,一副棺材千百塊錢呢。”

還有那句:

“我總覺得這世界好像欠了我很多似的。”

“你出孃胎時連尿片都沒有一條,這個世界欠了你什麼?”

看這片子,笑着笑着就哭了。

人活着,真的好像條狗啊。

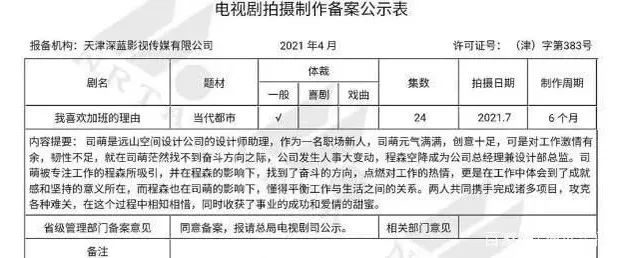

2021年,日劇《我要準時下班》翻拍,劇名改成《我喜歡加班的理由》。

同樣是講打工人。

有的劇戲謔打工人為狗,其實是把人當人看。

有的劇把打工人拍成人,其實是把人當狗看。

還有更可怕的。

去年年底,紀錄片《女子宿舍》再次進入公眾視野。

這是一部十年前的片子。

一羣無家可歸的女人租住在2元一日的集體宿舍。

十年後,“女子宿舍”竟然還在,日租金漲到3元-5元。

十年間,沒有關於她們新的報道、採訪與影像。

無人問津的十年,這羣人緩慢生長。

當整個影視、報道行業不再與小人物共情,屏幕將與現實產生難以逾越的鴻溝。

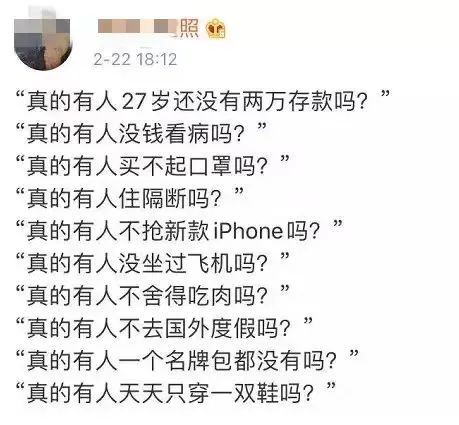

我們習慣了被特效衝擊、甜偶撒糖、宏大敍事取悦和撫慰,便認為真實世界就是這樣。

以至於看到這些活生生的人時,反而會發出魯豫式質疑:

真的嗎?我不信。

如此之下,便像戴錦華所説:

我們知道這個世界是不合理的,仍然是不合理的,甚至是更不合理的,但是我們不再相信我們能夠改變,我們甚至就乾脆告訴自己説:它就不應該被改變。

所有先鋒的、挑釁性的,冒犯性的批判性的東西也就整體的被拒絕,於是人們只要求娛樂,只要求撫慰,只要求值回票價。

影視創作、綜藝訪談之視角,本應:

上看風雲人物各有各的風流。

中看升斗小民活有活的精彩。

下看溝壑摺疊之處亦有生命。

當中下視角被遮蔽抹去,那普通人將失去談論自己的權利,以至於連歷史印記都無法留下。

可是又該如何抗衡呢?

而我們,至少別淪為辯護者簇擁者。

而我們,至少還有彼此共情的能力。