北京寶馬男,和他車裏的傷心故事_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-06-10 14:02

作者| 路子

來源| 最人物

如果你在任何一家腫瘤醫院附近觀察,都會看到很多戴帽子的人。57歲的王峯有一個龐大的夢想,他想讓這些人都不用再戴帽子。

戴不戴帽子,對於普通的健康人,只是無足輕重的問題,對癌症患者而言,卻關乎心態、尊嚴,甚至更好地活下去的資格。

賣假髮的王峯,12年來一直在學習做一個“好人”。他想給每一個患癌的客人戴上一頂真頭髮,還想給他們一台冰箱,和一架鋼琴。

舒庭假髮店,距離北京大學腫瘤醫院20米,從主幹道上,看到半空中醫院名字的同時,就會看到它的店招。這條巷子離醫院最近,商業店鋪不多,除了旅館、粥鋪,就是假髮店。衣、食、住,從某種意義上説,假髮,就是衣服。

店裏有一位看不出年齡的女客人,她光着頭,發皺的頭皮上,有灰白的絨毛、褐色的斑。筆者不敢直視她的頭皮,餘光掃到,都自覺窺探了她的隱私。對於這樣一位看起來身體狀況不佳的陌生女士,似乎一個眼神就冒犯了她。

過了一會,店員把頭髮做好了保養,重新幫她戴上。那是一頭烏黑、漆亮的長髮,垂到後背,讓人忍不住用最俗套的瀑布來做譬喻。

她察覺到旁人眼神裏的讚美,立刻回以一個自信的笑容。於是筆者知道了她的故事。

她70歲了,那頭長髮卻只有20歲。20歲那年,她把自己的長辮子剪下來,包在報紙裏,打算留個紀念。沒想到後來患癌,化療,頭髮掉光,就拿出來,找王峯做了一頂假髮。再後來,她病情好轉,頭髮漸漸長出來,卻還是剃光頭,就為了繼續戴這頂20歲的頭髮。每次到醫院複查,她都會到店裏,給頭髮做免費保養。

離開之前,她一邊對着鏡子欣賞自己的頭髮,一邊説:“我坐公交,用老年卡,之前好幾次,一轉身,司機就把我叫回來,以為我是冒用的。”

店員幫她撩起頭髮,把老年公交卡戴在脖子上,塞進衣領下。

“一會坐公交,人家又得把我叫回來。”

她走出店門,店裏人們看着她的背影大笑。

店內一頂待取的“黑長直”,紙片上寫着主人的名字。

要做一頂效果這麼好的假髮,並非易事。這裏面的門門道道,王峯用了將近兩年,才摸清楚。

頭髮跟人一樣,是有年齡的。王峯看到一頂頭髮,就能判斷它主人的年齡。年輕的頭髮更粗更硬,水分多,上了年紀,就變細,變輕,變幹,“浮起來了”。

所以收購時,他通常只收45歲以下的頭髮。一開始他從頭髮商手裏買,後來發現,從他們那收不到好頭髮,就僱人去各地收。

頭髮最好的是雲川渝和北朝鮮。前者氣候濕潤,水質優良,姑娘天生麗質;後者則是樸素,很少燙染,髮質天然。

王峯剛剛收來一頂8000塊的頭髮,80釐米,長在頭上,能及腰臀。他還想收一頂1米的,“1萬塊也值,即使一時半會沒人買,擺在店裏也好看。”

這些收來的真頭髮,經過消毒、過酸、去鱗、重新組合毛鱗片等一系列工序,才能用來製作假髮。髮網是塑膠做的仿真頭皮,工人們用鈎針,把頭髮絲一根一根地鈎織上去,要用上短則數日,長則半月。

店員在清洗假髮。

頭髮跟衣服不同的是,衣服可以穿大點,頭髮卻不行。

王峯記得一位38歲的女客人,戴一頂不夠合身的假髮。大風天,頭髮刮掉了,掛在樹枝上,路過幾個年輕小夥子,沒幫忙,還發出一陣不加掩飾的狂笑。女人蹲在樹下哭了半個小時。

想要做一頂合身的頭髮,王峯需要量三個數據,左右,前後,一週。三個數據下來,頭髮就會卡在頭骨上,像褲子卡在胯上,掉不下來。

但更多的時候,事情沒有那麼簡單。自然真實、合身舒服,只是客人們最基本的要求,對於身患重疾的人們,一頂假髮承載的期待不止這些。

一位來自河北的20多歲女孩,來店裏取她的頭髮。這頂頭髮已經修改過一次了,上次她嫌鬢角留得太長,“像兩個耳朵貼在臉上”。返廠修改後,女孩又嫌鬢角太短,她怕別人看出來是假髮,或者頭髮會掉下來。王峯向她解釋,頭皮牢牢卡在頭骨上,絕對掉不下來。

“安全感你懂嗎?這樣我很沒有安全感!”

女孩的語氣中帶着埋怨,王峯卻一直耐着性子,笑呵呵的。最後他決定,讓假髮再返一次廠,頭皮改大一圈,安全感會更多。

圖源 視覺中國

在那一頭烏黑的長髮中,還有一根白頭髮,也是王峯特意加進去的,為了更真。

到了中午,王峯領着河北女孩和她母親,來到隔壁的粥鋪,幫她們點好一份魚頭泡餅和八寶粥,結完賬,自己卻執意要去食堂吃。食堂是旅館的,假髮店員工們被允許在這裏“蹭飯”。米飯,燉豆角,簡單的一餐。

筆者問王峯,為什麼要請客人吃飯。他説,“遠道來的,到飯點了,應該。”

90年代,王峯就在北京開美髮店,做美髮成本低,以總監的身份剪一次頭,就是幾百塊。到45歲,他已經攢夠了養老錢,買了輛寶馬X5,準備開着回老家,享受生活。

而現在,這輛車被貼上“愛心車”的標誌,用於接送患癌的客人。筆者在店裏採訪的那一天,王峯用它接送了三趟客人。去10公里外的307醫院時,在北京的晚高峯裏堵了一個小時。

王峯的寶馬車

幾年前,在醫院附近的飯店裏,王峯看見一個落魄的男人。王峯有職業病,看人先看頭,那人戴着一頂蓬亂、髒舊的假髮,一下引起了他的注意。“如果戴的假髮,一看就是假的,那跟不戴有什麼區別呢?我一看到他,就知道他是我要幫的人。”於是,他把人家叫到店裏,送了一頂新的。

這種事情,是他年輕時想都不會想的。他形容自己年輕時,説不上壞人,但絕對不是好人,頂多算個普通人。“讓我幫別人?我會問那誰幫我啊?人不為己,天誅地滅。”

王峯的人生軌跡,在2009年前後發生了改變。美髮店旁邊的腫瘤醫院接診規模越來越大,患者越來越多,來店裏剃光頭的人,也多了起來。

剛開始,他和店員們對癌症都不太瞭解,甚至不確定這種病會不會傳染,給癌症患者剃完頭,總會多洗幾遍手。但不知從何時起,他們感到,自己已經完全理解、融入了這個羣體。

店員小楊始終記得一對夫妻。她給女人剃光頭時,就看到男人坐在一旁,使勁仰着頭,望向天花板,喉頭不住滾動。她眼淚往外冒,又不想給客人添堵,使勁忍着。後來,給人剃頭的時候,她都會把椅子轉上180度,儘量不讓他們對着鏡子。

王峯後來做的很多決定——轉行做假髮、開始做公益,都是基於這種莫名產生的共情。

一個年輕女孩戴了頂假發過來,嫌髮型不好,想讓王峯幫忙剪成自己原來的髮型。“那頂頭髮是化纖做的,不能燙、不能染,剪不出她想要的髮型。她説,那就簡單修一下吧。”

王峯伸手去摘她的頭髮,女孩突然説,“別動,你給我找個單間。”

女孩進了房間,把門關上,出來的時候,戴着帽子,把假髮交給王峯。“她不想讓人看到她光頭的樣子,連男朋友都不讓進去。”

另一次來的是母女倆,小女孩剃了光頭,媽媽説以後上學要戴帽子,小女孩一下就哭了,説再也回不了學校了。這件事讓王峯失眠,半夜裏還在想,“我要是能做假髮多好啊,要是我説,小朋友戴上頭髮就好了,不用戴帽子了,她不就不哭了嗎?小孩是很有尊嚴的。”

年輕的時候,王峯吃不得虧,客人兇他,他一定要兇回去,脾氣又硬又暴。做了半輩子“普通的利己主義者”,年過四十,這個男人發現自己的心,越來越軟。

“愛心驛站”就是這麼來的。

幾年前有個客人,在醫院打免費的實驗藥品。他早上來掛號,下午打針,中午沒地方去,就到店裏,坐在椅子上打盹兒。王峯心裏萌生了一個念頭,這些人需要個歇歇腳、喝杯水的地方。

6年前,下着小雨的一天,一個60來歲的女人走進店裏,手裏拎着大包小包,發出叮叮噹噹的鍋碗瓢盆碰撞聲。

“老闆,我過去在您這裏做過假髮,能把東西在這裏寄存一下嗎?”女人試探着問。

一問才知道,這個內蒙古來的女人是被房東趕出來的。她已經被肝癌治療耗光了,付不出房租。當時,店面後身的旅館裏,有一間假髮店的員工宿舍,王峯就把它騰出來,讓內蒙古女人住了半個月。

從此以後,這間屋子,就成了一個收留客人的驛站。

過了好一陣,店裏收到一件快遞,是從內蒙古寄來的奶糖。

王峯收到過不少這樣的禮物,來自東西南北的特產。他形容自己就像有來自全國各地的親戚,“遠道來的,過我家門,捎點特產,我也要有個地方招待大家。”

驛站裏,有一張牀、一張雙人沙發,還有一台冰箱和一架鋼琴。冰箱裏,存放着病人們的藥品。鋼琴是從一個音樂老師那裏買來的,“給他們彈着玩,心情能好點。”

如今,假髮店老闆王峯一邊做生意,一邊做好人。

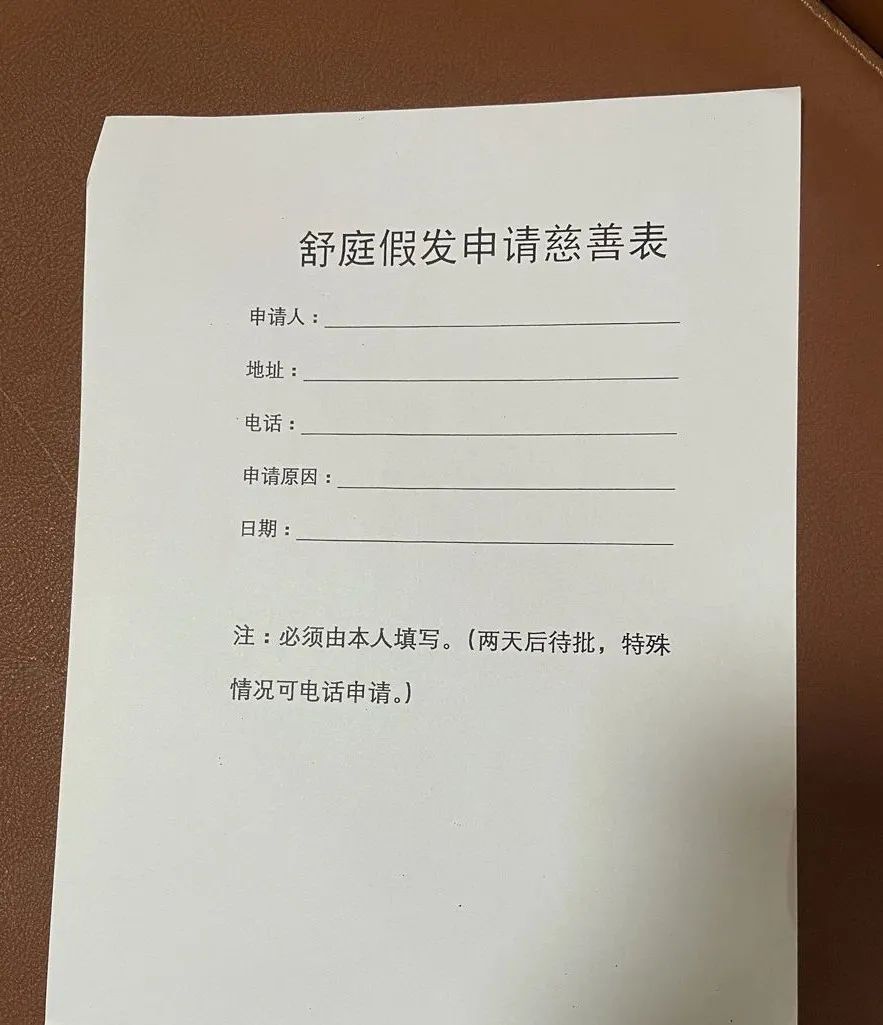

在舒庭假髮店裏,貼着這樣一些標語:“醫院患者免費理髮”、“特別貧困的醫院患者,買假髮需要救助的,請聯繫舒庭假髮愛心驛站”。

店裏還有個規矩,患癌的客人,如果是低保户,或者月收入低於3000,可以免費送一頂假髮。如果不屬於這兩種情況,但經濟確實困難,填一張表格,也可以申請補助。

王峯的“好人”名聲打了出去,但是,好人難當。

假髮店時常有各家媒體記者光顧。有過去的客人看了報道,給他打電話道謝;也有人慕名而來。

在另外一些時候,王峯被當成好捏的軟柿子。對於定製假髮生意來説,最大的風險莫過於顧客的反悔。定製一頂假髮,有時要等一兩個月,如果頭髮做好了,客人説不要了,王峯就要承擔成本的折損。大部分時候,他堅持按合同來,不予退貨。但有時,也會有人大鬧特鬧,鬧到消協、工商局,甚至法院。

“人家覺得你是一個心軟的人,都想讓你開這個口子。”他講起這些事,無奈,疲憊,也直言經常想放棄。

最近幾年,王峯自己的頭髮幾乎全白了。他像個陀螺一樣,不停地轉。房子租在假髮店旁邊,早上五點多起來,就上了發條。筆者所目睹的王峯的一天,給一位客人的假髮做了拉直,免費;給幾頂假髮做了護理和洗剪吹,免費;接送客人三趟,免費;請客人吃飯一頓,花費91元。晚上七點,他又要開車到20公里外的另一家店鋪,還有人在等他。

王峯在給一頂假髮做拉直

王峯的血糖達到了13點,還沒有吃藥。店員、客人、記者,都在催他去醫院檢查。

店員説他:“天天就知道忙忙忙,掙錢掙錢掙錢。”

他笑着問:“掙到錢了嗎?”

很多人以為王峯是個大款。

在北京開着十來家假髮店,開着寶馬接送病人,慷慨疏財,請吃請住,他符合人們對於“為富則仁”的想象。曾經有客人指着他的寶馬,問:“你是不是掙了很多錢?”

而實際上,疫情爆發之後,王峯幾乎養不起“愛心驛站”了。他的分店倒了好幾家,直到現在,還沒有扭轉虧損。他甚至把燕郊的房子掛上了出售平台。家人埋怨他,折騰了20多年,都沒在北京混上一套房子。快60歲了,還在租房住。

王峯的想法早就變了。做假髮遠不如做美髮賺錢,但是他現在工作更帶勁,更有成就感和價值感。

他的假髮店,現在更像是一個沙龍。不少客人成了他的朋友,每次到醫院複查,都要來坐一坐。

腫瘤醫院的很多醫生也是他的客人,他曾經幫着人生地不熟的外地患者,找到了主治醫生。一位社科院的經濟學老師,生病後找他做過假髮,現在每次複查,還會過來看他,給他開分店的事出謀劃策。

還有位北京大爺,做了新假髮後,非要把自己之前那頂留下,讓王峯幫忙捐給其他病人。“看了你的作品,別的都沒法看了。”讓王峯在某個臨界點撐下去的,可能就是這位大爺的這句話。

他靠着這些正反饋往下撐,他還要掙錢,因為他還想把“愛心驛站”養起來。在構想中,每一個分店,他都要在旁邊的居民樓上租兩套房,用來收留客人。

“如果我有一個億,就把醫院旁邊這一棟樓買下來,免費給病人們住。”説出這個想法後,他自己也很驚訝,不好意思地笑了。“年輕時哪會這麼想啊。”

王峯説自己一直在學着做一個好人,現在剛入門,遠遠沒畢業。因為能力有限,他時常覺得力不從心。

王峯在給一頂假髮做造型

那天,一位看上去40多歲的女士走進舒庭假髮店,沒有化妝,面色略顯疲憊,但衣着體面,黑色的長卷發有些毛燥,戴一頂黑色毛呢帽子。化療之後,頭髮掉得很急,她沒有提前做好準備,只好臨時在網上下單了一頂便宜的假髮。那頂頭髮不夠好看,在經驗豐富的人眼裏,一看便知是假的。於是她只好再戴上一頂帽子。

她慕名來到舒庭假髮店,想定製一頂更真的頭髮。按照常規,王峯讓她先選價位,價位決定髮質和工藝,“頭髮選好了,想要什麼髮型,我給你做。”洗、剪、吹、染、燙,他能做出客人想要的任何髮型,這是20多年髮型總監履歷給他的自信。

聽到這話,女士終於露出了笑容,“那太好了,我不用擔心要換髮型了。以前一直是長髮,這麼大歲數,突然剪個短頭髮,有點怪。”

但很快,這位女士又陷入新的擔憂。因為頭髮的長短,和價格息息相關。基礎長度是15釐米,每增加5釐米,都要漲一份價。她不是低保户,也不是月收入3000以下的貧困者,但是,“自費藥太貴了,我是因病致貧。”

王峯遇到過很多這樣的病人,他每一個都想幫,但他知道,幫不過來。

最後,那位女士聽他的勸,選擇了一頂短髮。

攝影:路子