海洋物種形成的“悖論”與“真理”_風聞

中科院之声-中国科学院官方账号-2021-06-10 07:35

海洋生物多樣性一直以來都是海洋科學領域的熱點問題。作為生命起源的搖籃,海洋生物的起源、擴散和演化研究將為地球生命的起源與演化問題提供重要線索。

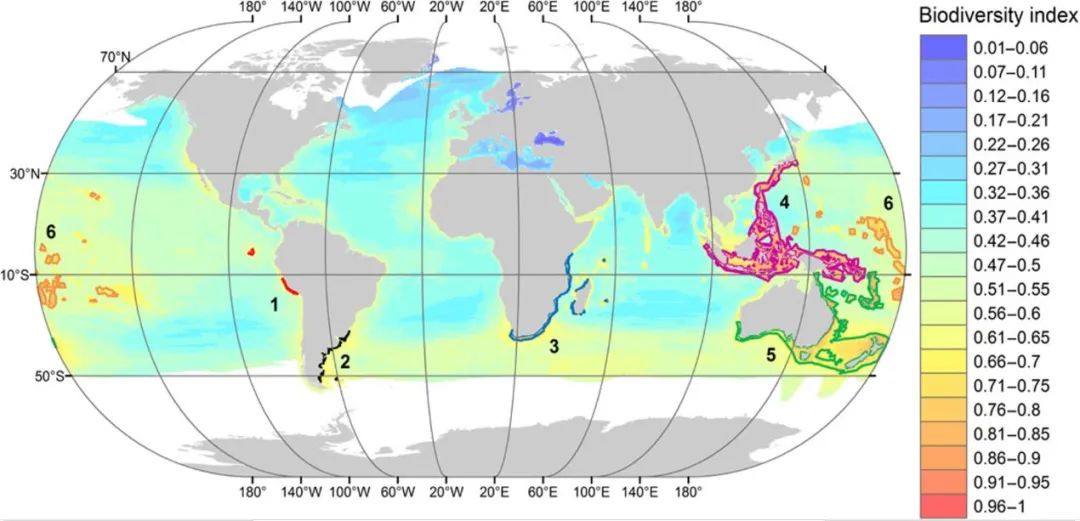

印度-太平洋近岸海域是全球海洋生物多樣性的核心區域(圖1),其多樣性的形成是地質構造過程、氣候與環境和生命過程的共同作用結果,既有內在的進化動力,又有外部的環境驅動。

圖1 全球海洋生物多樣性的分佈(修改自Ramírez et al, 2017)

海洋物種形成的“悖論”

相對於陸地生物來講,海洋動物通常具有較強的擴散與流動性,因為它們種羣數量大,基因流(基因互相轉移)水平較高,且由於種羣在海洋的棲息地之間通常是沒有阻隔的,這種連通性進一步促進了海洋動物種羣間的交流。但即使這樣,海洋中仍孕育了極為豐富的生物多樣性,甚至個別海洋魚類物種形成的過程僅需要短短的2400代。這樣看起來,豐富的海洋生物多樣性和海洋地理隔離下的物種形成過程是相互矛盾的,因此衍生出了海洋物種形成的悖論。

西北太平洋近岸海域是生物地理學研究的“天然實驗室”

西北太平洋近岸海域具有長期的地質歷史和劇烈的板塊構造,在這個漫長的過程中,形成了生物環境豐富多彩的大面積淺海,同時也孕育了獨特的生物區系特徵。我國近海毗鄰珊瑚金三角區域,是很多熱帶生物向高緯度海域擴散的必經之路。

在歷史冰期中,我國近海曾發生滄海桑田的變化,當海平面大幅下降時,東山陸橋(也稱為海峽陸橋,是一條從東山島到澎湖列島的淺灘,曾是連接兩岸的“橋樑”)、瓊州海峽陸橋(連接兩廣與海南島的“橋樑”)等成為了阻隔近岸物種擴散的地理屏障,並且長江沖淡水(長江入海口和外海水混合形成的水)巨大的徑流量(單位時間內通過的水流量)也是海洋生物譜系形成的一個重要影響因素。因此,把西太近岸海域作為海洋生物地理研究的一個天然實驗室,探究該區域海洋生物的歷史分佈、擴散以及物種分化特徵,將對海洋生物多樣性形成以及動物地理學研究提供重要思路。

目前的研究對海洋物種多樣性模式形成的動力機制仍然所知不多,並且因為相關物種形成假説缺乏化石證據,而使其歷史格局特徵難以洞察。但隨着測序技術和生態模型方法的不斷發展,基於分子系統學、種羣基因組學以及生物地理學的交叉研究有助於解決這些問題。

近日,中國科學院南海海洋研究所熱帶海洋生物資源與生態重點實驗室研究員林強團隊聯合日本北海道大學張志新博士、意大利國家研究委員會水資源研究所 Stefano Mammola 博士和美國佛羅里達理工大學 Adeljean Ho 博士開展合作,系統解析了西北太平洋近岸海龍種羣的生物多樣性及其地理分佈格局形成機制,提出了“生態位分化和棲息地本地適應共同驅動海洋魚類種羣分化”的觀點,相關研究在線發表於Diversity and Distributions(《多樣性與分佈》)。

通常,一個區域內的生物種類越豐富,物種間為了共同食物、生活空間或其他資源而出現的競爭就越激烈,某一特定物種佔有的空間,也就是生態位就可能越來越小。於是,在進化過程中,兩個生態接近的物種努力佔有不同的空間(棲息地分化)、吃不同食物(食性分化)、有不同的活動時間(時間分化)和一些其他的生態習性分化,從而使兩個物種形成平衡而共存,這是“生態位分化”的主要概念。

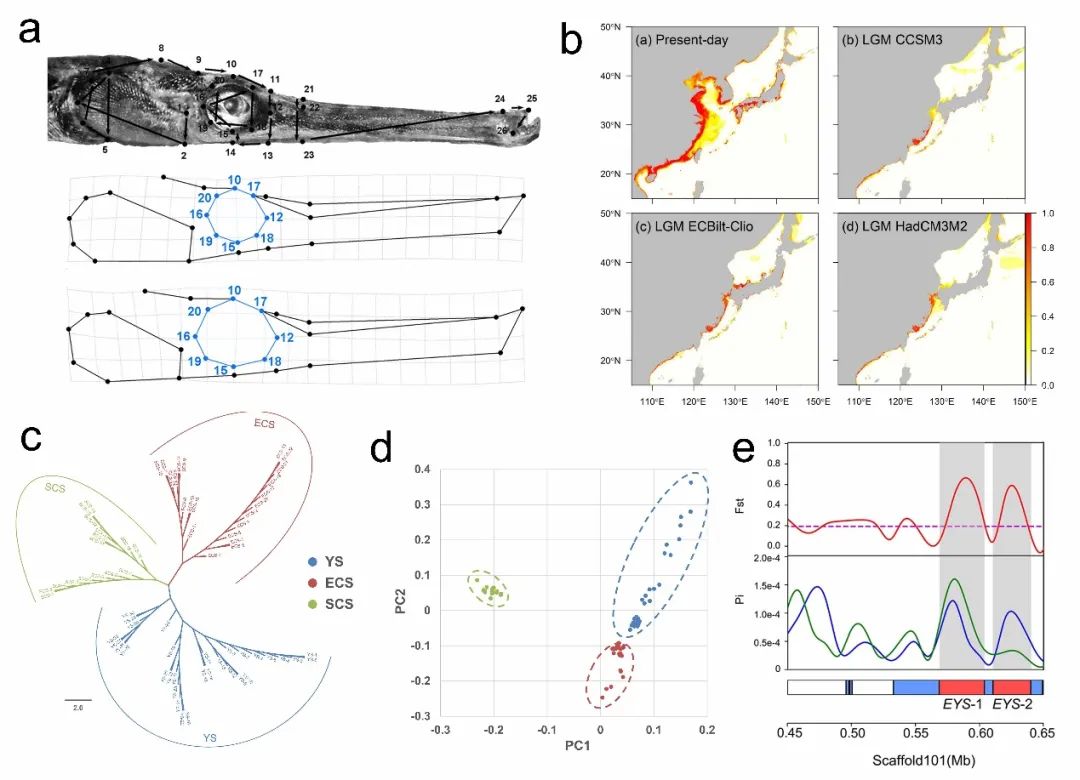

研究人員以西北太平洋近岸海域廣泛分佈的薛氏海龍為研究對象,通過結合物種羣體遺傳分化、生態位模型預測和幾何形態學分析的方法揭示了其種羣分化與生物地理格局的形成特徵。薛氏海龍(Syngnathus schlegeli)是一種小型海洋硬骨魚類,隸屬於海龍目(Syngnathiformes),海龍科(Syngnathidae),海龍屬(Syngnathus)(圖2),與我們熟知的海馬具有非常近的親緣關係。

海龍科魚類目前已有報道300餘種,廣泛分佈於全球温帶、亞熱帶和熱帶近岸海域,被認為是全球擴散非常成功的魚類類羣之一,其中海馬屬和海龍屬魚類又是海龍科中物種數量最多、擴散範圍最廣的兩個類羣。

薛氏海龍是我國近海分佈的一種非常優勢的海龍科魚類,資源量豐富,常在拖網漁業中被兼捕,和海馬一樣,也具有典型“雄性育兒”特徵,發育有結構完善的育兒袋結構,是名副其實的“超級奶爸”。因其具有窩卵數明顯少於多數卵生魚類、游泳能力弱等生活史特點,在其種羣擴散和演化過程中更易保留歷史生物地理特徵,是研究海洋生物地理學的理想物種。

圖2 薛氏海龍照片(王信 供圖)

研究人員採集了大量的來自黃海、東海和南海海域的薛氏海龍樣本,通過幾何形態學分析,發現來自不同海域的薛氏海龍眼睛有大有小,存在明顯的形態差異,呈現從北向南由大變小的特點:北邊黃海羣體的眼睛大一些,南邊南海羣體的眼睛最小。推測可能與南北不同棲息地的海水水體透明度和餌料類型相關。

與之對應的是,隨後研究羣體基因組時也發現了不同種羣的薛氏海龍在不同棲息地環境下進行適應後的關鍵基因頻率變化,包括與生長、冷適應以及與其眼睛形態變異相對應的調控基因,揭示了這些種羣為了適應本地棲息環境而形成的基因使它們更加不願意走出本地的“舒適圈”,從而削弱了不同地理羣體交流的潛力。

羣體進化的結果顯示,黃海、東海和南海海域的薛氏海龍羣體是3個相對獨立的遺傳譜系,尤其是南海海域的羣體與北部的羣體分化十分顯著。基於物種分佈模型的預測結果顯示,在末次冰期(LGM)海平面急劇下降的時期,位於台灣海峽的東山陸橋形成了物種分佈的“斷點”,使以其為分界線的南北羣體相互阻隔,只能夠“隔橋相望”,這也成為了解釋其遺傳譜系分化的歷史證據(圖3)。

圖3 薛氏海龍的形態特化、遺傳譜系分化和歷史分佈 (王信 供圖)

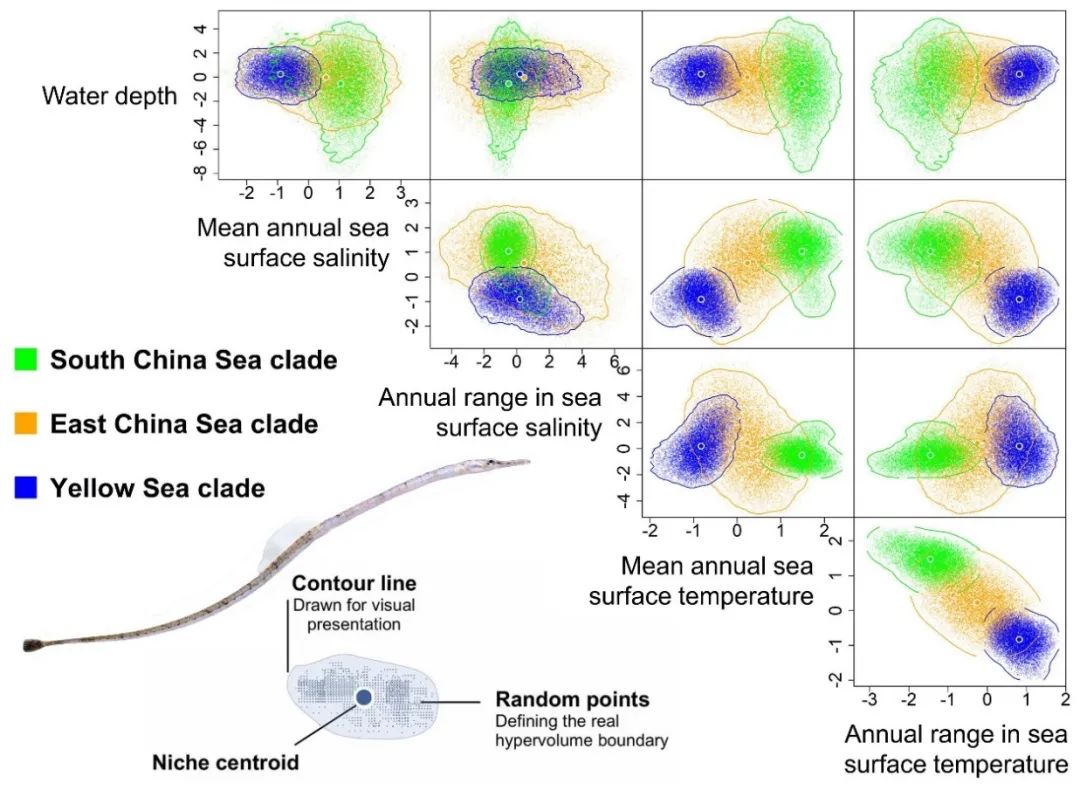

基於棲息地環境的生態位模型預測結果顯示,黃海、東海和南海海龍羣體的棲息地環境在海水錶面温度、鹽度等多個關鍵因素上均存在明顯差異(圖4)。綜合所有證據,伴隨着生態位的顯著分化、歷史氣候變化以及生物自身本地適應性的發生,薛氏海龍不同地理種羣在形態和遺傳水平上均發生了顯著分化,最終形成了當前的生物地理譜系特徵。

儘管看似缺乏地理阻隔的海洋環境成就了當前高基因流、高連通性的海洋生物種羣結構,但是考慮到歷史的地質變遷、氣候劇變、環境生態位的分化以及生物自身本地適應性的快速發生,就不難洞察海洋生物種羣快速分化、適應進化乃至物種形成的痕跡。因此,研究人員認為當前高度連通的海洋棲息地環境與海洋物種的豐富多樣性之間並不矛盾,而是應當以歷史的眼光從多個角度看待物種多樣性的形成過程。

圖4 薛氏海龍的生態位分化 (王信 供圖)

王信助理研究員、張志新博士為論文共同第一作者,林強研究員為論文通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金項、南方海洋科學與工程廣東省實驗室(廣州)人才團隊引進重大專項、廣東省特支計劃等項目的聯合資助。

相關論文信息:

Wang X#, Zhang ZX#, Mammola S, Ho ALFC, Zhang YH, Qin Geng, Lin Q*. Exploring ecological specialization in pipefish using genomic, morphometric, and ecological evidence. Diversity and Distributions. 2021. https://doi.org/10.1111/ddi.13286.

參考文獻:

1. Bierne N, Bonhomme F, David P. 2003. Habitat preference and the marine-speciation paradox. Proceedings of the Royal Society B - Biological Sciences, 270(1522):1399-1406.

2. Francisco Ramírez, Isabel Afán, Lloyd S. Davis, André Chiaradia. 2017. Climate impacts on global hot spots of marine biodiversity. Science Advances. 3: e1601198.

3. Gang Ni, Qi Li, Lingfeng Kong, Hong Yu. 2014. Comparative phylogeography in marginal seas of the northwestern Pacific. Molecular Ecology. 23:534-548.

4. Paolo Momigliano, Henri Jokinen, Antoine Fraimout, Ann-Britt Florin, Alf Norkko, Juha Merilä. Extraordinarily rapid speciation in a marine fish. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.114(23):6074-6079

5. 徐奎棟. 2021. 印太交匯區海洋生物多樣性中心形成演化機制研究進展與展望. 海洋與湖沼. 52(2):262-273.

來源:中國科學院南海海洋研究所