日本文豪大江健三郎的魯迅情結_風聞

心之龙城飞将-2021-06-15 11:21

九局按:大江健三郎是日本文豪、諾貝爾文學獎獲得者。但許多人不知道的是,他對中國和中國文學有着極其深厚和特殊的情感,對於中國文學的豐碑之一魯迅尤為傾情。

今天,九局請到大江健三郎在中國的重要譯者、大江先生的好友、中國社科院研究員許金龍為我們獨家撰文,講述日本文豪少為人知的魯迅情結。

“父親教我茴字的四種寫法”

大江先生曾回憶,自己的確是從少兒時期、大致是從十來歲開始閲讀魯迅作品的,尤其喜歡《社戲》,故事中充滿童趣,因而自己特別喜歡。讓自己最痛苦的小説莫過於《藥》了。他回憶説,叔叔當年在中國東北做些小生意,回日本時就來探望我母親和我們孩子,在家裏做了東北大饅頭當晚餐。吃完晚飯,叔叔問起自己最近在讀什麼書,聽説讀了魯迅的《藥》,叔叔便惡作劇地説道:你知道什麼是饅頭嗎?今天晚上你吃的就是饅頭,就是《藥》裏那種沾血的饅頭。自己一聽就吐了起來,拼命地嘔吐,心臟感到劇烈絞痛,有生以來第一次感到那種生理性絞痛,好像自己吃了那血饅頭一般。直至半個多世紀後,大江先生還極為清晰地記得這段往事,邊説邊用雙手作出用力擰毛巾的模樣,表示心臟的劇烈絞痛。

當然,這並不是少年大江第一次知道魯迅其名其小説。據大江先生之後回憶,他與魯迅文學的邂逅是在1944年11月一個特殊的日子。大江先生説,那是父親在世的最後一天,自己陪坐在父親身邊和父親聊天,便聽父親説起中國有個叫魯迅的大作家非常了不起。自己由此知道,父母曾於整整十年前的1934年經由上海去了北京,住在東安市場附近,小旅店老闆娘的丈夫與父親閒聊時得知眼前這個日本人喜歡閲讀魯迅作品,還曾讀過《孔乙己》,便將作品裏“‘茴’字的四種寫法”教給了父親。就在這父親在世的最後一天,大江先生聽父親介紹了魯迅這位“中國大作家”和小説《孔乙己》,父親還隨手用火鈎在火盆的餘燼上一一寫下四個不同的“茴”字。

*大江健三郎在北大附中與學生和本文作者合影

*大江健三郎在北大附中與學生和本文作者合影

最後,老作家要求在座的學生們與他共同背誦魯迅《故鄉》最後一段話語以結束這次講演。於是,上千名中學生們稚嫩嗓音的漢語與老作家蒼老語音的日語交匯成一段富有節奏感的巨大聲響在會堂裏久久迴響--

我想:希望是本無所謂有,無所謂無的。這正如地上的路;其實地上本沒有路,走的人多了,也便成了路。”

“魯迅先生,請救救我!”

大江先生2009年1月來華交流訪問。1月16日下午,我們在首都機場一接到大江先生,他就急切地表示:由於目前已陷入抑鬱乃至悲傷的狀態,無法將當前正在創作的長篇小説《水死》續寫下去,想要到北京去找許金龍先生和陳眾議先生,找莫言先生和鐵凝先生等老朋友們相聚,到北京後還要去魯迅博物館汲取力量,這樣才能振作起來,繼續把《水死》寫下去……

當大江先生髮現眾議和我為這種意外變化而吃驚的表情後,便放慢語速仔細告訴我們,之所以無法繼續寫作《水死》,是遇到了三個讓自己陷入悲傷、自責和抑鬱的意外情況。

其一,是市民和平運動組織九條會發起人之一、日本著名文藝評論家加藤週一先生於2008年12月7日去世,大江先生痛失一位可以傾心信賴和倚重的師友。

其二,則是2008年12月底,他的老友小澤征爾為平安夜音樂會指揮完畢後,歸途中帶着現場刻錄的CD到家裏來播放給兒子大江光聽,希望能夠聽到光的點評。大江光有先天的智力缺陷,但卻有極好的樂感,誰知這次久久不願説話的光在父母催促之下,竟然説出一句表示“無聊”“無趣”的詞語,使小澤先生陷入了苦惱,及至晚些時候大江先生帶着光去醫院體檢,這才得知兒子的一節胸椎骨摔成了三瓣,從而回想起前些日子光曾在院子裏不慎摔了一跤。這種骨折相當疼痛,可是兒子是先天智力缺陷,自小就不會説表示疼痛的詞語而以表示無聊的詞代用之,自己作為父親卻未能及時發現這一切,因而感到非常痛心,更感到強烈自責。

至於第三個意外則比較直接,是因為寫作《水死》所需要參考的重要文獻意外缺失,因而《水死》幾乎已經無法再寫下去了。在這接二連三的沉重打擊之下,自己想到了魯迅,想到要來北京向魯迅先生尋求力量……

到達北京的翌日凌晨,大江先生很早就睜開了睡眼,站在國際飯店臨街的窗前看着樓下的長安街。橙黃色街燈照耀下的長安街空空蕩蕩,遙遠而黑暗的天際卻染上些微棕黃,然後便是粉色的紅暈,再後來,只見太陽的頂部躍然而出,將天際的棕黃和粉色一概染為紅豔豔的深紅。怔怔地面對着華北大平原剛剛探出頂部的這輪朝陽,大江先生神思恍惚地突然出聲説道:“魯迅先生,請救救我!”當回過神來意識到自己的話語及其語義時,大江先生不禁打了個寒噤,渾身皮膚起了一層雞皮疙瘩。當天傍晚,他在對莫言和鐵凝這兩位老朋友説起此事時表示:“……在眺望太陽這一過程中,我情不自禁地祈禱着:魯迅先生,請救救我!至於能否得到魯迅先生的救助,我還不知道。”

懷着這種忐忑不安的心情,大江先生來到了此行的目的地之一、位於阜成門內的魯迅博物館。面對魯迅先生的大理石坐像,老作家不禁淚流滿面……其後在孫鬱館長、陳眾議所長等人陪同下參觀魯迅先生的書簡手稿時,大江先生戴上手套接過從塑料封套裏取出的第一份手稿默默地低頭觀看,但是很快便將手稿仔細放回封套內,不肯接過孫鬱館長遞來的第二份手稿,獨自默默低垂着腦袋快步走出了手稿庫。

*大江健三郎觀看魯迅手稿

*大江健三郎觀看魯迅手稿

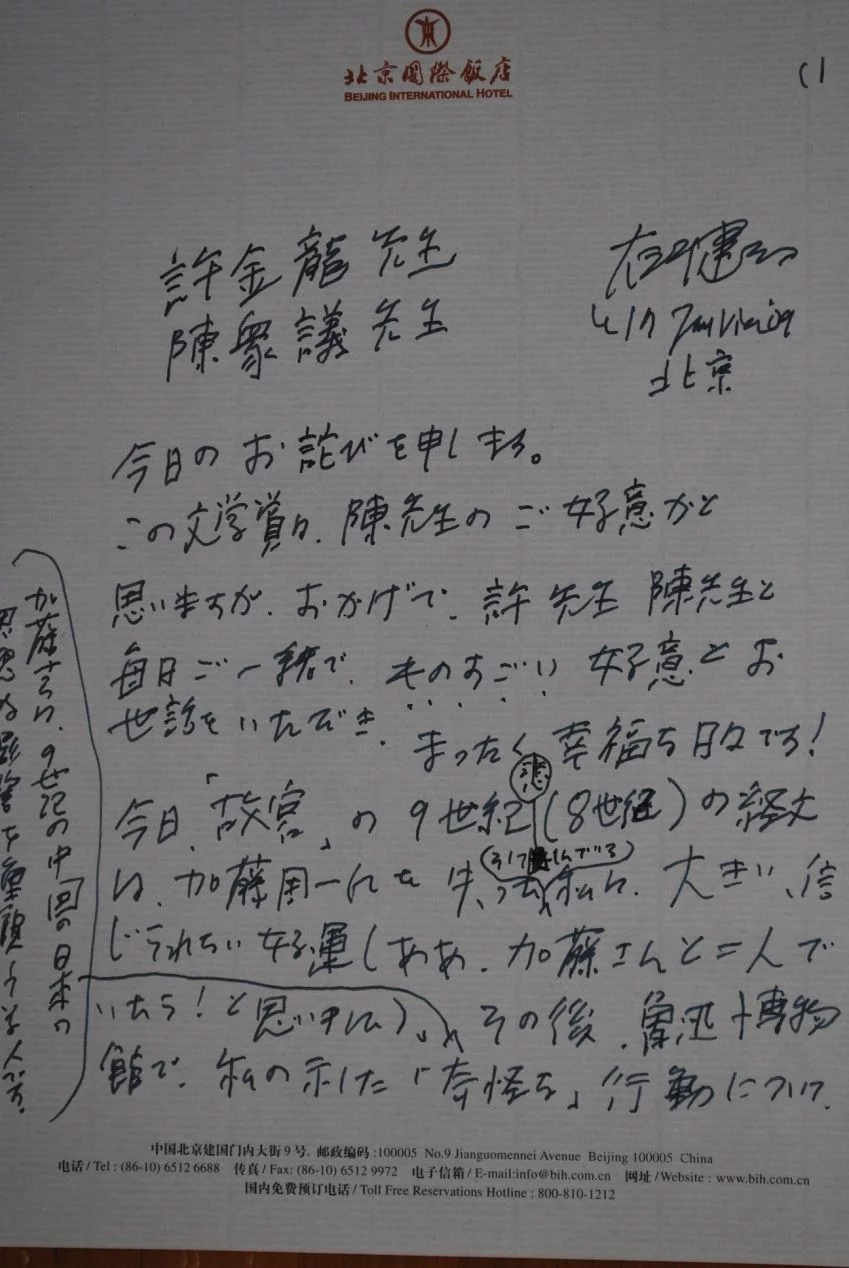

當天深夜1點30分,住在大江先生隔壁的我的房門下塞入一封信函,用“北京國際飯店”的信紙擬就的內文裏有這樣一段文字:“……我要為自己在魯迅博物館裏顯現出的‘怪異’行為而道歉。在觀看魯迅信函之時(雖然得到手套,雙手儘管戴上了手套),我也只是捧着信紙的兩側,並沒有觸碰其他地方。我認為自己沒有那個資格。在觀看信函時,淚水滲了出來,我擔心滴落在為我從塑料封套裏取出的信紙上,便只看了為我從盒子裏取出的那兩頁,沒有再看其他信函。請代我向孫鬱先生表示歉意。” 在後來向我講述當時的情景時,大江先生表示淚水完全模糊了雙眼,根本無法看清信紙上的文字,既擔心抬頭後會被發現流淚而引發大家為其擔憂,又擔心低頭時淚水若滴落在信紙上將造成“無法挽回的損失”,如果繼續看下去,自己一定會痛哭流涕,只好狠下心來辜負孫鬱先生的美意……

在回飯店的汽車上,大江先生嘶啞着嗓音告訴我:許先生,請你放心,剛才我在魯迅博物館裏已經對魯迅先生作了保證,保證自己不再沉淪下去,我要振作起來,把《水死》繼續寫下去。而且,我也確實從魯迅先生那裏汲取了力量,回國後確實能夠把《水死》寫下去了。

*塞入門縫的“便籤信”

*塞入門縫的“便籤信”

時隔整整十一個月後的2009年12月17日,長篇小説《水死》由日本講談社出版。翌年(2010年)2月5日,講談社印製同名小説《水死》第三版。該小説的開放式結局,在為讀者留下想象空間的同時,也留下了彌足珍貴的希望。

*大江健三郎在魯迅博物館

*大江健三郎在魯迅博物館

(人民日報中央廚房·文藝九局工作室 作者為中國社會科學院外國文學研究所研究員,曾赴日本北海道大學文學部和東京大學文學部作長期學術訪問,近期主要從事大江健三郎及其文學的研究和翻譯工作。其中翻譯自大江健三郎的作品《別了,我的書》獲第四屆魯迅文學獎優秀文學翻譯獎。)