人間再無「許淵衝」_風聞

视觉志-视觉志官方账号-你陪着我的时候,我没羡慕过任何人2021-06-21 08:19

作者| 山野

來源| 視覺志

圖片來源:網絡

6月裏最難過的一天,就是我們永遠的失去了許淵衝。

這位享年一百歲的老先生逝世前,很多人只是通過《朗讀者》才瞭解到他。

其實,作為中國最著名的翻譯家之一,他還是「書銷中外百餘本,詩譯英法唯一人」。

今天便聊聊這個「唯一人」,一個「狂而不妄」的許淵衝。

01

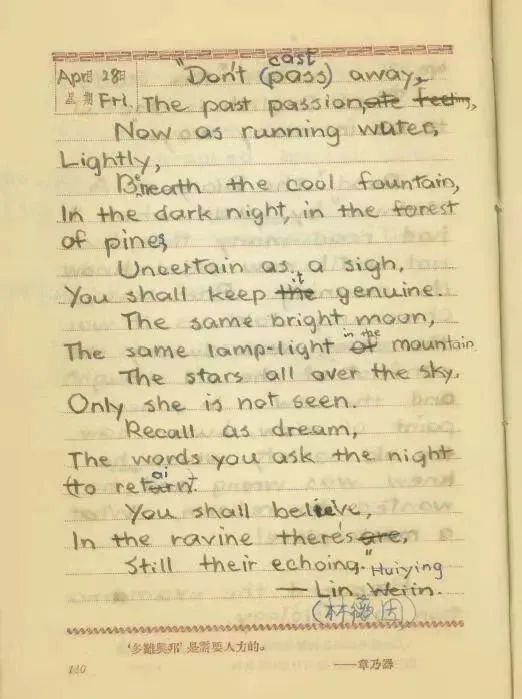

1932年,故地重遊的林徽因為了追憶徐志摩,寫下一首詩《別丟掉》。

一樣是明月,

一樣是隔山燈火,

滿天的星

只有人不見,

夢似的掛起,

你向黑夜要回

那一句話——你仍得相信

山谷中留着

有那回音!

1939年,在西南聯大讀書的許淵衝將此詩完整翻譯,並送給心儀的女同學。

The moon is still so bright;

Beyond the hills the lamp sheds the same light.

The sky besprinkled with star upon star,

But I do not know where you are.

It seems

You hang above like dreams.

You ask the dark night to give back your word,

But its echo is heard

And buried though unseen

Deep, deep in the ravine.

那是一個戰火與覺醒交織的年代,一切都充滿變數。可想而知,這封信寄出後便沒了回聲。

直到五十年後,對方通過新聞聯繫到許老,雖然一切早已物是人非,但這段時隔半個多世紀的「迴響」讓許淵衝感慨萬千。

他説——

“有時候失敗有失敗的美,這個事情我並沒有成功,但我回想當年還是很美的。我認為這是人生最大的樂趣,就是創造美,發現美。”

如果概括許老接下來的人生,大概就是在翻譯領域發現美、創造美的過程。

02

西南聯大時期,是許淵衝經常追憶的「逝水年華」。

在這裏,他和楊振寧成為同窗好友。

畢業後,兩人斷了聯繫。直到楊振寧回國後,兩人互贈書作。楊振寧送的是自己的文選,而許送的是寫完沒多久的《追憶逝水年華》,扉頁上寫着:

科學是多中見一,藝術是一中見多。

西南聯大五才子、理文法工五堵牆

左起:朱光亞、許淵衝、楊振寧、王傳綸、王希季

許淵衝凡事追求極致,當年楊振寧是理科第一,他就要爭文科第一,甚至對「對方總分比自己高一分」這件事也會耿耿於懷,經常拿出來調侃一番。

“我96歲才拿獎(北極光傑出文學翻譯獎、翻譯界最高獎項),楊振寧1957年就拿諾貝爾獎,比我早了50年。我們成績差那麼多啊,我們在大學的時候他比我多一分。”

其實在1999年,許老就曾被提名諾獎的候選人。

諾獎評委在看到他的作品後特地回信,稱其翻譯的唐詩宋詞是「偉大的中國傳統文學的樣本」。許老看到後,一方面欣喜若狂,另一方面卻「狂而不妄」地回應——

諾獎一年一個,唐詩宋詞流轉千年。

這句話,讓我想起他翻譯的老子的「道可道,非常道」。

Truth can be known;

but it may not be the well-known truth.

真理可知曉,

但未必是你認識到的真理。

是啊。諾獎確實很權威。

但誰又能保證,它能真正欣賞、理解中國五千年文明的精粹和內涵呢?

03

許淵衝的譯作,到底有多妙?

1941年,美國飛虎隊來昆明幫助中國抗日,許淵衝為其擔任翻譯。

招待宴會上,美方想理解孫中山提出的「三民主義」到底是什麼意思。可在場官員的翻譯實在是讓他們摸不着頭腦。

這時許淵衝站了出來,他引用了林肯的話,讓美方感受到中國語言是「簡潔中帶着深刻」。

of the people,

by the people,

for the people.

民有,民治,民享

你看這段翻譯,便會感受到許淵衝彷彿有一種魔力。

相比直白、機械的翻譯,他可以將中國文化的美感和內涵,用外文表達得淋漓盡致。甚至在某種程度上,打破了中文世界和歐美國家的精神隔閡。

許淵衝(圖左四)

這讓我想起他翻譯的李白的《靜夜思》:牀前明月光,疑是地上霜。舉頭望明月,低頭思故鄉。

Before my bed a pool of light;

I wonder if it’s frost aground.

Looking up, I find the moon bright;

Bowing, in homesickness I’m drowned.

許淵衝有過留學經歷,無數個月夜下,他都無比思念自己的祖國。所以當我看到「異鄉人沉浸在如水的鄉愁裏」的時候,強烈的畫面感湧上心頭,讓人心有慼慼。

我也想起紛爭時代,他一邊遭遇不解,一邊翻譯了毛澤東的「不愛紅裝愛武裝」。

To face the powder and not to powder the face.

一查解釋,原來Face the powder 是「面對硝煙」的意思,而Powder the face 則有「塗脂抹粉」的意味。

形意神兼具,實在是妙不可言。

04

許淵衝的妻子照君,是一名俄羅斯語教師。

她參加過淮海戰役,在西柏坡做過密碼破譯工作。兩人在同學舞會上相遇,隨後便開啓了相遇、相知、相濡以沫的人生旅程。

工作上,許淵衝主導翻譯,照君會幫其整理校對。許老爆紅之後,照君更是成了丈夫的「經紀人」,婉拒蜂擁而來的媒體採訪,讓許老安心翻譯莎士比亞的作品。

生活中,照君的作息完全按照許淵衝的來。每天會幫他把甜瓜切成一小塊兒,然後用牙籤叉着吃。還會把許老愛喝的甜牛奶、愛吃的蛋糕準備好,事無鉅細地陪伴着他。

近60年的時光,照君陪伴許淵衝度過了最煎熬的時期,也見證了他的翻譯人生,執着、純粹、熱愛。

他們是夫妻,是同事,更是靈魂伴侶般的存在。

恰恰是照君無微不至的愛和體察,才讓許淵衝感受到真正的幸福,恰如他説——

“和喜歡的人在一起,做喜歡做的事,每天都能把每天的事情做好。這就是幸福。”

當然,我相信他也把自己對妻子的愛,藏在了無數篇譯作裏。

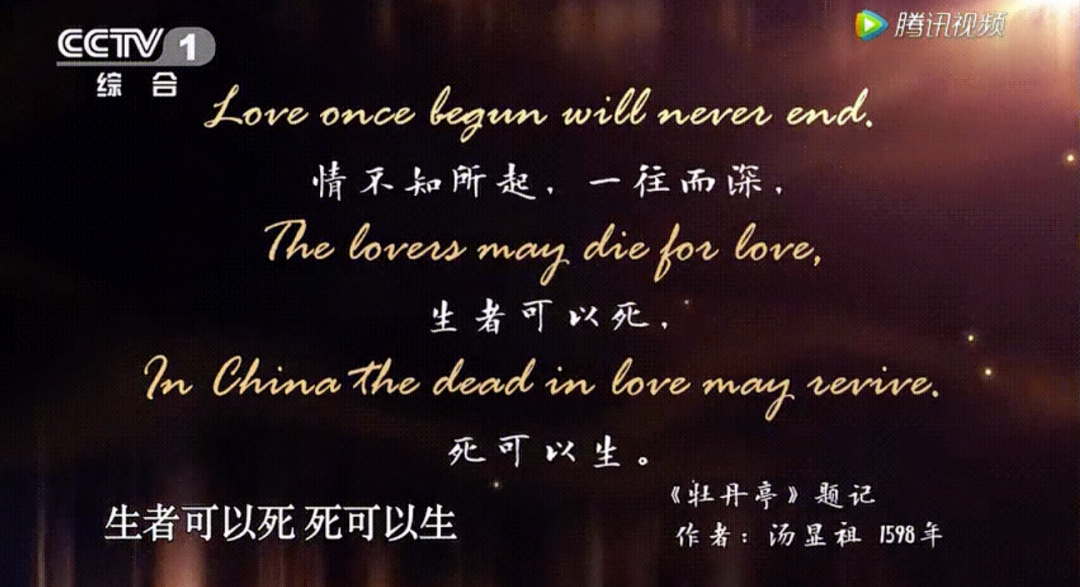

Love once begun,will never end.

情不知所起,一往而深。

05

2018年,妻子照君因病去世。

許淵衝悲痛萬分、痛哭流涕,從此獨身一人。

老友去家中看望他。結果進門後發現,許老正伏在案台繼續翻譯者莎士比亞的著作。年邁的他只能一隻手敲着鍵盤,一隻手拿着放大鏡審讀譯文。

吃力,卻專注。

沉浸在翻譯的世界中,這是許淵衝緩解喪妻之痛的唯一方法。

只有這樣,他才會短暫忘卻照君的離開,才會繼續筆耕不輟,努力把莎士比亞的作品,翻譯給更多中國人看。

每天的翻譯工作完成後,許老會讓人載着自己去公園坐一會兒。相比熱鬧的中心地帶和怡人景緻,他通常會找個四下無人的角落坐下,沉默地望向天空,或認真讀着報紙。

沒有人知道許老在想什麼。

只是看到這個畫面,我會猛然想起他翻譯的柳宗元的《江雪》:

From hill to hill no bird in flight;

From path to path no man in sight.

A lonely fisherman afloat,

Is fishing snow in lonely boat.

千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。

孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。

沒有華麗辭藻的堆砌,沒有精美詞語的羅列。有的只是清冷孤寂的意象,不留痕跡地躍然紙上,輕描淡寫地貫穿古今。

我也想起他在1984年,把自己曾經翻譯的《登幽州台歌》改了標題——

Loneliness

孤獨

那時很多人不理解他為何作此改法,但若將詩句中的情景與許老獨自生活的畫面聯繫在一起,我似乎理解了孤獨的意義——茫茫人海,知音不再。

Where are the sages of the past

And those of future years?

Sky and earth forever last,

Lonely, I shed sad tears.

前不見古人,後不見來者。

念天地之悠悠,獨愴然而涕下!

06

縱觀許淵衝的一生。

青年時期,在戰火中找到自己的燈塔,並在歐美面前照亮了中國文化。

中年時期,遭遇過誤解,經歷過波折,可他從未放棄自己熱愛的東西。

老年時期,依舊保持激情和昂揚,每天工作持續到凌晨四點,不捨晝夜。

人生的每個階段,似乎都承擔了那個年代賦予的挑戰和使命,但慶幸的是,他的愛人、師長、同窗、學生……始終陪伴左右。

愛一人,擇一事,終一生。

這個和時間賽跑的老人,雖然在生命的最後時刻開始與孤獨為伴。但他依舊相信妻子在自己身旁,恰如「情不知所起,一往而深」的後兩句。

The lovers may die for love,

In China The dead in love may revive.

生者可以死,死者可以生。

因為他,我們知道了哈姆雷特和包法利夫人。也因為他,外國人讀懂了李白和杜甫、李清照和湯顯祖。

所以我相信,置身孤獨的許淵衝,因堅持着自己熱愛的事業,而超越了孤獨。

所謂百年不孤獨,大抵如此。

百年人生不孤獨,

人間再無 許淵衝。

️點擊「視覺志」閲讀原文️️****************