爆紅4年,月薪2千_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-06-22 13:14

作者| 大咸

來源| 最人物

在詩人中,範雨素最喜歡杜甫。

她提到律詩《又呈吳郎》。詩裏,杜甫請求吳郎拆掉籬笆,不要阻撓隔壁的孀婦來打棗充飢。

“堂前撲棗任西鄰,無食無兒一婦人。” “已訴徵求貧到骨,正思戎馬淚盈巾。”

在一些名家眼中,這首詩用詞平白,宛如話家常,是杜甫律詩裏的下乘之作。《讀杜心解》説它:“若只觀字句,如嚼蠟耳。”

而範雨素説,她從中只讀出了一個女人的苦難,她心生憐憫。

範雨素似乎就是詩裏的那個女子。她一生隨着時代的波流起伏,橫衝直撞,獨自生活在北京的城中村裏。一句“貧到骨”便道盡了她的一生。

只是詩裏的女人又將自己的故事寫成了“詩”,她的“詩”火了,女人被燈光追逐。

她在自己的門前豎起籬笆,將名利和爭議都拒之門外。

故事常常在這便落下帷幕,人們以為她已經脱離困苦。而現實不是排摺子戲,4年來,範雨素一邊幹着體力活,一邊堅持在她的“桃花源”裏寫作。

如今,她決定再撿起打棗兒的杆子,為了孩子。

6點,伴隨着狗叫聲,皮村從沉睡中醒來。

範雨素鎖好家裏的門,走出院子。她在路邊的包子鋪買了豆漿和燒餅,跟隨着從四處湧出的人羣,腳步緊促。

她將乘坐989路公交,去到位於順義區的僱主家中,從7點半到12點半,做4個小時的家政活。

之後的時間是她最喜歡的,整個下午,她都能呆在自己10平米的房間裏,屋裏只有一張牀、一副桌椅、幾件衣服和幾千本書。她在這裏讀書寫作。

傍晚時分的皮村 圖/大咸

皮村處於北京朝陽、通州、順義的交界,近於北京的最東邊。這裏沒有高樓,四處都在施工,風一吹便捲起了沙塵。

皮村距離首都國際機場很近,每隔兩三分鐘,便有一架飛機從皮村上空劃過。網絡信號時常中斷。飛機的轟鳴聲,足以遮蓋人們的交談。

在這裏,本地村民只有1000餘人,但有着2萬以上的外來人口。各色各樣的人中,打工者居多,也有住在京郊的富人。

離皮村2公里的地方,便是一家著名的國際學校,學費超過7萬/年。

範雨素在皮村生活了近10年。

在外人看來,範雨素的生活枯燥而孤獨。她平時一個人住,小女兒在河北上學,一個月回來一次。院子裏住着十幾户人家,衞生間是公共的,鄰居都是老實厚道的人。

她與周圍的人保持着友好禮貌的距離,平日裏,鄰里之間誰也不敲誰的門。若是遇上熟人,相互間也只是點點頭,聊不上半分鐘。範雨素覺得,人人都生活在自己的圓圈裏。

“你看像我這樣的人,這一輩子除了窮困潦倒,別的什麼麻煩都沒有,我喜歡一個人待在這兒,有大量的時間可以看書。”她説。

在許多人的想象中,範雨素已經離開了皮村。她或許出了書,但反響不振;她或許靠着名聲,四處演講走穴,賺得盆滿缽滿;最不濟,她或許給雜誌寫着專欄,靠着稿費補給生活。

而實際上,範雨素仍過着和從前一般的日子。

因為寫作,她放棄了育兒嫂的高薪工作。她做着家政“小時工”,每個月賺兩三千,1000元供小女兒上學,700元交房租,剩下幾百元當作自己生活的成本。“沒有存款,但是夠花。”

而今,範雨素正在考慮重新做回育兒嫂,她早已萌生了這個想法。育兒嫂一個月能賺六七千,吃住都在僱主家裏,能省去自己這部分的開支。但全天的工作,就意味着她要放棄一部分寫作時間。

範雨素樂於清貧,重新做回育兒嫂的原因是,她想攢錢給女兒買個房。

在一篇文章裏,她寫道:“太陽昇起,太陽落下,太陽照常升起。我們活着,我們掙扎,我們照常活着。”

範雨素幾乎不用微信。一年到頭很少有人給她發信息。她今年接受了3個採訪。範雨素説,這些都是那次“沙塵暴”似的走紅留下的餘波。

4年前,幾乎在同一時間,皮村湧入了50多家媒體和出版社,人人都在尋找這個一夜成名的“育兒嫂”範雨素。

2017年4月24日,一篇自傳體文章《我是範雨素》全網刷屏,輿論迅速發酵,如一顆石子投入湖中,引發了不小的震動。

“我的生命是一本不忍卒讀的書,命運把我裝訂得極為拙劣。”

文章記錄了範雨素顛沛流離的前半生,有網友從中讀出了達觀和悲憫,有網友覺得文章乏善可陳。但學者認為,正是這種平白樸實的敍述方式,為文章添了一分粗礪的味道。

有文學評論家説,每個中國人都能在文章裏找到自己的影子。它以個人的視角,將“知青”“單親媽媽”“水庫移民”“初代農民工”“流動兒童”等社會現象濃縮其中,每個故事背後都有歷史的厚重感。

《我是範雨素》正文部分

範雨素後來和媒體打趣道,自己的出名是知識分子圈裏的“內卷”。

“在那之前,我連非虛構文學這5個字都沒聽過。”範雨素回憶道,當時是在懵懂和混沌的狀態下完成了寫作,“沒想那麼複雜”。臨交稿時,她還十分忐忑,不確定能不能被選用。

稿件發表後,她請皮村文學小組裏最年輕的工友幫忙轉發,“免得看的人太少,對不起稿費。”範雨素慶幸,自己在寫作時沒有編假話,沒有給編輯添麻煩。

文章在公眾號上的閲讀量達400萬,範雨素紅了。

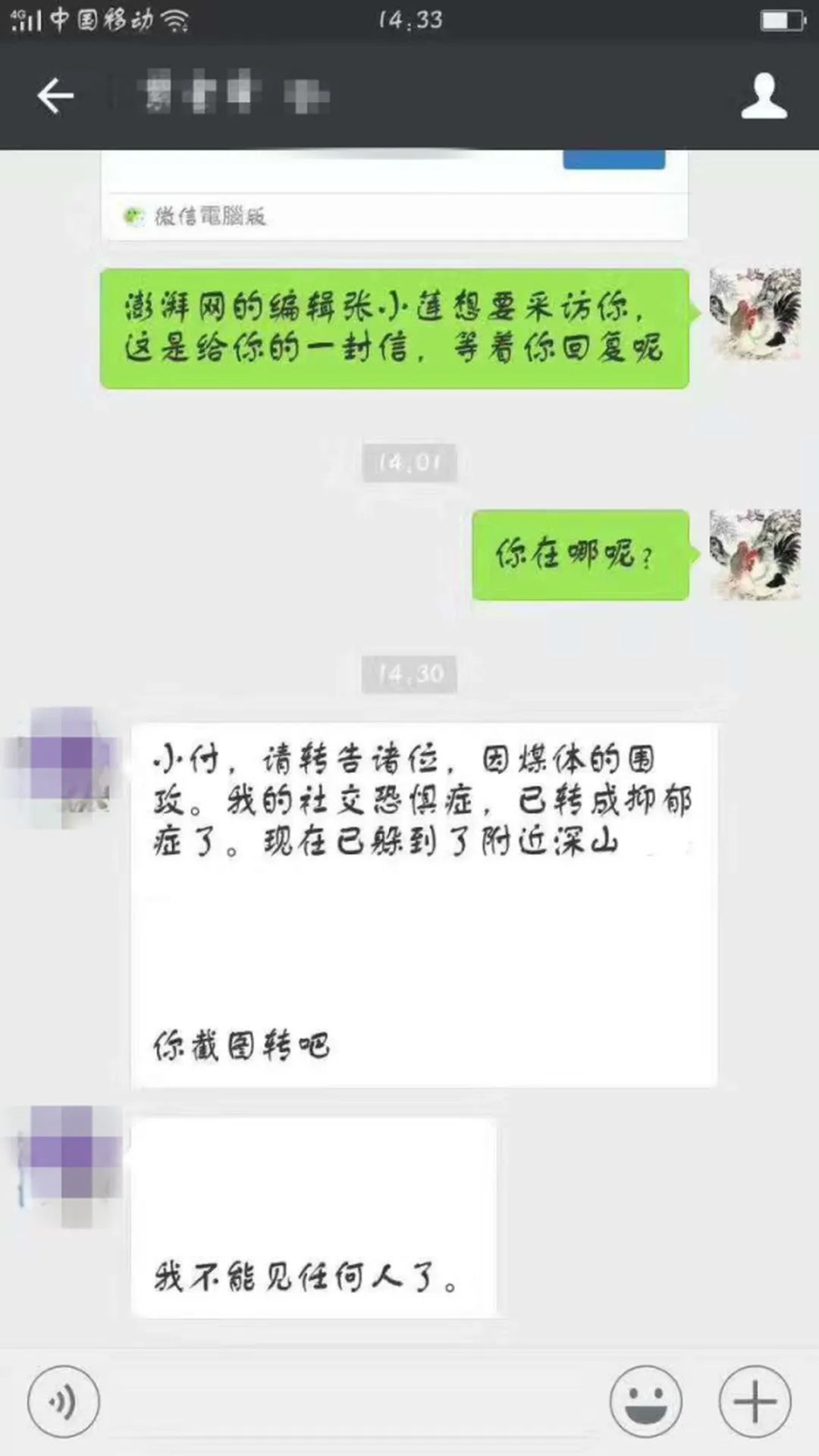

媒體湧入了範雨素的生活,沒有放過一個孔隙。

過了兩天,皮村文學小組召開了一場媒體發佈會,範雨素沒有來。她請文學小組成員付秋雲轉告記者。她的一條微信投影在了屏幕上:“因媒體的圍攻,我的社交恐懼症,已轉為抑鬱症了,現在已躲到了附近深山的古廟裏。”

其實那天,範雨素躲進了家中,手機關機,讀完了張岱的《夜航船》。她不愛與媒體交談,她擔心無心的話被聚光燈放大,“跟截屏似的”,給別人造成傷害。

“離開皮村”的橄欖枝隨之而來。理想國出版社希望與她簽約,網站育兒頻道邀請她來做文字編輯,有出版商拿着20萬現金出現在了範雨素家門前。

“這裏邊最有機會離開的就是範雨素,但是她沒抓住,還沒拿這個機會當回事。”皮村文學小組創辦人之一王德志説。

範雨素拒絕的理由不一:

她拒絕做編輯,是因為“做不熟悉的事情沒有安全感”。這份工作是相熟的記者介紹的,而她更習慣陌生人之間一次性的交往方式,不希望在工作裏摻雜人情世故。“我做不好的話,人家再不好意思辭退你,給別人添麻煩。”

而與理想國沒有成功簽約,最為可惜。

理想國希望她能繼續寫非虛構作品,這與大多數知識分子的期待相契合。她的文章顯現出她在非虛構寫作上的天賦,人們希望她再寫下去。對於打工詩人來説,他們經歷的苦悶現實和自身的“標籤”,也是作品能夠暢銷的密碼。

範雨素獲華東師範大學中國創意寫作研究院“年度致敬作家“

而範雨素不願這麼做。她不願一遍遍地重寫自己的過去,也不願分享苦難。4年來,她堅持在寫科幻虛構小説《久別重逢》。

“出個名也沒有給我帶來什麼,我每天要打工才能吃飯,我跟人不説話也不來往,像是水中飄萍,沒有人知道你出過名。名聲沒有給我掉下來一分錢。”她説。

和許多一夜爆紅的人相比,範雨素是特別的。她沒想過逃離皮村,沒成為新聞富礦,也沒有為了寫作去開採自己的一生,反覆地重温過去的苦難。她待在皮村的小屋裏,繼續為生活奔波,與鍾愛的書籍相伴餘生。

蘇格拉底的那句話,範雨素一直記着——

“原來這個世界上有那麼多我不需要的東西。”

範雨素從小在知識的轟鳴聲中長大。

她出生於湖北襄陽市打夥村,家附近有座鹿門山,詩人孟浩然生於斯長於斯,後又在此隱居。

村子裏崇尚“好學”,文化氛圍濃厚,範雨素從小便被父母教導“好好讀書”。

範雨素和二姐的名字,都是母親依據出生時的花所取。二姐叫範梅花,範雨素叫範菊人。後來範雨素在《煙雨濛濛》裏看到“雨素”二字,便作主給自己改了名字。

她在家中排名最小,從小便隨着哥哥、姐姐們看書寫字。

大哥半生追求文學,想成為作家,結果成了迂腐的孔乙己,後來忙於打工也再未碰過鍾愛的書籍。二哥自小聰明,有一份不錯的工作,但又深陷賭博,被高利貸壓彎了脊樑。只有二姐與範雨素最像兩朵雙生花,二姐才華出眾,初中時便被老師建議去給文學刊物投稿。然而因患腿疾,二姐留在村子裏教書,未曾離開過那個村莊。

而文學給了範雨素流浪的勇氣。

她愛看知青文學,也從中學會了逃票、偷紅薯的伎倆。12歲那年,她不辭而別,獨自前往海南。她身無分文,靠着撿垃圾桶裏的食物為生,這段經歷被她在文章裏描述為“美好的熱帶時光”。3個月後,她回到家裏,村裏人指責她“丟了臉面”。

後來,範雨素讀到了海子的詩。

“活在這珍貴的人間 / 太陽強烈 / 水波温柔。”

範雨素想,得出去看看,不能辜負這珍貴的人間。

她放棄了在老家能轉正的教師工作,隨着九十年代中期打工潮的大流,來到了北京。範雨素將進城打工,比喻為參加節目《變形記》。

“我是那個鄉間的黃雀,參與了這場全民演出的真人劇,我來到大城市,如鄉間蒙着眼睛的毛驢在城裏跌跌撞撞,跌得頭破血流。”

生活過得一地雞毛。範雨素一邊在飯店裏端盤子,一邊遇上了來自東北的丈夫。丈夫長期家暴,範雨素毅然決然地離了婚,帶着兩個孩子回了家鄉。然而三張嘴帶來的經濟壓力,令家人間的情誼變得淡漠。

範雨素又一次回到了北京,她明白這次回來就是背水一戰。因為沒有文憑,範雨素只能做最累最苦的體力活。

但範雨素並未覺得悽苦。她從小愛讀小説,在書裏她看過各色各樣的人生,文學為她做了苦難的預設。

“我是一個生存能力很差的人。”範雨素感受到這是一個物競天擇、強者生存的世界,她處於這個鏈條的底端。

文學構築的那個世界,便成為了她的“桃花源”。

範雨素在潘家園淘書

小時候,範雨素隨着父母一起收麥子。割麥子得長時間彎着腰,累得受不了,她便跑回屋子,但心裏又滿是對父母的愧疚。她便拿起一本書,很快就沉浸在這個光怪陸離的文字世界裏。

後來每當失意時,她便會回到文學這個避風港,“好像躲進了一個平行世界”。

“我是沒有自尊的,我是麻木的。”採訪中,範雨素常常説起這句話。

去別人家幹活,育兒嫂有時會被要求不能和僱主同桌吃,只能吃剩下來的飯菜。有工友自尊心強,一天便選擇離職。而範雨素覺得沒有關係,即便是小孩的剩菜剩飯,她也甘之如飴。

她有一顆強大的內心。往返於光鮮亮麗的都市和色澤暗淡的皮村,範雨素並未覺得生活在都市摺疊中,也很少感受到生活的反差和身份的撕裂。範雨素説,她覺得人性都一模一樣。

提到北京,她説這是一個有文化氣息的地方。

她仍然保持着去潘家園淘書的習慣,她愛看文史類的書籍。“一本書只要一塊二毛錢,白撿。”有媒體給她拍了紀錄片,在紀錄片裏,她捧着舊書,就像捧着寶貝。

她也在潘家園給孩子買了近1000斤的舊書,也總是帶孩子們去圖書館。

一天,首都圖書館響起“閉館”的喇叭聲,小女兒便學着武俠小説裏的橋段,喊着“打烊了”。範雨素抬頭對上管理員的視線,他衝孩子笑着,眼睛彎成月牙。

“你看我們現在堅持做這事的環境,在北京就挺荒唐。”王德志指向工友之家的院子,順着他手指的方向,有一棵枯朽的樹,日光已將樹葉曬得乾脆。

皮村文學小組被媒體視為“烏托邦”,王德志稱之為“窮歡樂”。

“沒有什麼好處,但還在堅持。”王德志覺得每個城中村都有一個範雨素,文學小組能幫助激發工人文學創作的潛能。

工人聚集在打工博物館門口

文學小組有一種特別的氛圍和吸引力。對於外來務工者而言,家鄉的人際網絡被距離切割,新的人際關係又難以形成。

“可能在北京待了10年、20年,都很難有交心的朋友。”王德志看到,一些工友前來,不是來學寫作,而是來找一分人情味。

在文學小組裏,大家彼此理解在城市裏漂泊的感受。

“人人都是世界工廠裏的一顆螺絲釘,而文學的意義,就是給螺絲釘鑲鑽。”範雨素説,皮村文學小組裏,每個人都是最普通的人。但是文學如燈塔,他們逐光而來。

“我們用操作過電批、焊鉗、扳手、掘進機的手,拿捏着細小的筆管撅起發澀的語言。”文學小組成員萬華山寫下了這些話。

範雨素的寫作就在這裏開始。

她的第一份課堂作業是寫“名字的故事”。她在打工子弟學校教書,看着花名冊裏別具一格的學生的姓名,有了靈感。過去在農村,很多女孩的名字還叫作“招弟”,而如今男孩女孩們都有了詩性而美好的名字。範雨素從中窺見了時代變化的一絲痕跡,便寫了散文《名字的時代象徵》。

文學小組自行印刷了一本刊物《新工人文學》,收納小組成員的文字作品。每一期的封面人物,都是皮村裏一個個普通人的掠影。

範雨素是這本刊物的主編,她負責撰寫每期的卷首語。大多作品表達的都是對苦悶生活和現實不公的憤懣,而範雨素不同,她像是一位隱匿在人羣中的觀察者。她文筆輕盈,寫起過往悽苦的經歷,字句間卻滿是幽默與豁達。

“我們經歷的便是我們的歷史,是社會和時代的縮影。如果人人都能提起筆寫作,人人就都可以書寫自己的歷史,我們就不需要別人代言。”範雨素認為,寫作無外乎是“我手寫我心”。

《我是範雨素》一文走紅之後,有不少女工特地從外地趕來,加入皮村文學小組。

陳蓉本在安徽家中務農。看到報道後,她專門乘火車,從安徽一路尋到皮村。

還有家政工施洪麗,她在四川老家時,就愛看意識流小説。“是不是覺得農村人看意識流小説很奇怪。就是給人貼標籤,戴上了太多有色眼鏡,才會這樣先入為主地想。”範雨素説。

新加入皮村文學小組的,還有王成秀。王成秀讀到小學五年級便因貧輟學,從河南來到北京打工,在北京待了30多年。她一直保持着讀書的習慣,言傳身教,如今女兒考上了天津大學。

範雨素説,孩子是父母的複製品。媽媽愛閲讀、愛寫作,孩子也能始終保持着強烈的學習興趣。“熱愛寫作和閲讀的人,有一種終身學習的習慣,這個習慣會改變幾代人的命運。”

範雨素曾談起文學的意義:“文學是心靈結構的共振,文學是人類困頓的書面化,文學是歷史觀,文學是一種介入方式。”

在北京呆了二十來年,範雨素唯一的朋友是一位70多歲的老人。

他名叫徐克鐸,是範雨素小女兒同學的爺爺,因為孩子的關係,兩家常常走動。他被範雨素形容為“傳統意義上的勤勞善良智慧的中國人”,他是一名工人,憑着自己的雙手,在老家買了一套房子。在範雨素眼中,他是一名“成功人士”。

老爺爺也愛寫作,在頭條號上發表了大量的文章。文字順着網絡,又回到了他的老家縣城。縣政府託人給爺爺捎口信,讓他再回老家時一定要去縣政府坐坐。

“寫作讓他獲得了認可,人人都知道他會寫,會表達自己。”範雨素説。

那年,範雨素紅了的消息,也隨風飄回了村莊。人人見了範母,都誇她女兒能幹。

但範雨素仍然覺得自己是“生活中的失敗者”。在農村,有房、有院子,首先要完成這層物質上的身份認證,才能受人尊重。

2018年清明節,範雨素回家為父親掃墓。那些存在於她文字之中的大伯、二伯、舅母,都已經離世。只有80多歲的母親仍待在那個小村莊。

後來,範雨素再沒有回過家鄉。她覺得,自己在那裏什麼都沒有了。

但她仍愛聽與湖北有關的歌。疫情時,她牽掛武漢,便把寶石老舅的《出征》、馮翔的《漢陽門花園》翻出來,一遍遍循環。

寫襄陽的歌,她也愛聽。她尤愛齊豫唱的《夢襄陽》。“我走過漢江龍堤北門的碼頭,望時空穿梭夫人守城樓,探北街繁華庭院錯落聞菊香……”

她把鄉愁寫進了小説《久別重逢》的定場詩裏。小説的定稿已交給出版社。

在漢水邊漫步

這是春天,有云

雲湧河漢,銀河璀璨

此刻,忘了我是仙人還是俗人

只有雲,雲動我的麥地,我的瓜棚,我的天河

這是春天,有晴也有柳絮

無我

關於鄉愁裏的母親,範雨素講了一個故事。説完,她流下了眼淚。

在範雨素過去生活的村莊裏,有一個從外地嫁來的媳婦,婆媳關係不好,在本地老是受人欺負。80多歲的範母總是像護雛一般,護着那個姑娘。

範母像是古樹,一代代地紮根在那個村子。而那個外縣來的媳婦,像是一株剛剛移植來的小樹苗,像眾多無處紮根的北漂。範母希望,女兒作為一棵移植到北京的小樹,也能受到善意的對待。

而範雨素也是如此。她接受採訪的原因,是希望善意地對待年輕人。同樣地,她希望在外地的孩子,也能被人善待。

在此刻,母愛顯得柔軟而真摯。“善意是流動的,就像一條莫比烏斯帶。”範雨素説。

範雨素與女兒的合影

範雨素有時也會感慨,自己的一生都隨着時代起起伏伏,與命運過招時,總是單打獨鬥。她覺得自己的人生沒有規劃,一直在接受命運的安排。“如果能重新來過,那時來北京就算是背水一戰,我去學門手藝,也能過得很好。”

只有一瞬,範雨素會感到有些遺憾。假如自己一直在農村待着,孩子的生活會不會順利很多,而不用隨着她從小漂泊。

範雨素曾在文章裏表達了對大女兒的愧疚。

因為育兒嫂工作,範雨素沒有太多的時間照顧大女兒,而小女兒還得姐姐來照顧。因為沒有北京學籍,大女兒沒能完成學業,14歲便被迫輟學。後來大女兒在全國婦聯的公益培訓裏學會了速記,如今成為了上海的白領。

範雨素想彌補這份愧疚,她打算重新做回育兒嫂,舍下一些寫作的時間,多攢點錢,為女兒存下房子的首付。

每當有人問起“為什麼沒把這次出名當作重新裝點命運的機會”,她説寫作和家政活就像一枚硬幣的兩面。

“靠寫作這條路,要寫得好、有讀者才能過好。你要寫得不好,沒讀者,都還不如做體力活賺錢多。我沒有那份自信。我沒有希望靠着文學能得到什麼,連這些名聲我都覺得是‘天降橫財’。”

第歐根尼(右一)與亞歷山大大帝(左一)

説起夢想,範雨素曾經想做“中國的第歐根尼”。

小時候,範雨素性格温吞。二姐從沈從文的《獵人故事》中看到,哲學家的象徵是烏龜,便喚範雨素為“哲學家朋友”。

9歲那年,範雨素有了第一個哲學家的理想。

她從一篇介紹希臘哲學的文章中看到,有位哲學家叫第歐根尼,他每天睡在垃圾桶裏,不慕榮華,但仍獲得了亞歷山大大帝等人的尊重和敬意。她便想成為“中國的第歐根尼”。

如今再談起,範雨素卻説:“小時候懶,總想着不用幹活。如果真做第歐根尼的話,我已餓死了好幾回。”

曾經那個逃跑的小孩,成為了那個為了生計、在麥田裏不停收割的母親。

只是,她偶爾還會想起小時候最愛的那棵國槐。

國槐不粗不細,範雨素三兩下便能爬到枝頭。綠葉能將她遮擋起來。她躺在一片綠色之中,枝葉間開着淡黃色的槐花。閉上眼睛,她很快便進入了夢鄉。

夢裏沒有北方漫天飄蕩的楊絮,沒有大風刺骨,沒有飛機會從頭頂飛過,留下一陣轟鳴。

(除標註外,其餘圖片來源於網絡)