專訪萬曉利:再見了,民謠_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-06-25 08:55

作者| 北方女王

來源| 最人物

最人物推出紀錄片欄目「最人物·見面」,以更真實的影像,讓讀者與鮮活的人物“見面”。

本期,我們帶着攝影機,來到了萬曉利的家。

外界眼中的萬曉利,帶着濃郁的孤獨隱士濾鏡,甚至有些清貧。

其實不然。

此次「最人物」跨越901公里與他在浙江諸暨家中會面,接受採訪時,萬曉利表示自己並不孤獨,他是一個享受獨處的人。每年到很多城市演出,也經常自己去買菜、洗碗,並未是大家形容的那麼不食人間煙火。

如今的萬曉利更願意和人交流,以前他是侷促地背對你,現在的他是打開自己與你對話。

他講話時的吐字讓人很舒服,不疾不徐,前一個字與後一個字被唇齒周密連接,像是雨後的清晨,乾淨又帶有一股泥土的氣息。

因前一晚通宵排練的緣故,萬曉利不停地揉搓自己的面部,來達到最好的狀態,給出最準確的回答。

他戒了煙酒,覺得自己越來越有人的味道,也開始着迷於莊子以及佛道的書籍,時常前往寺廟進行學習。

站在陽台上,筆者問萬曉利,去寺廟學習帶給他最理想的狀態是什麼樣的,他毫不猶豫地説,是平靜,而平靜包含了快樂。

北方的寒冷與陰鬱,已經離他越來越遠,萬曉利在温情而複雜的世界敞開心扉,靜候屬於他的平靜。

「最人物·見面」紀錄片·獨立音樂人:

萬曉利,迴歸的孤獨鳥

6月中旬的杭州,潮濕空氣中瀰漫着一股化不開的霧氣,有着下不完的雨,像極了某種説不出口的委屈。

從杭州開車到萬曉利諸暨的家中,需要一個半小時,2019年秋天他舉家搬到了這處更為僻靜的地方。

車開在路上之後,天越來越陰沉,從最初的飄然到瓢潑,雨水大滴大滴地掉落,透過車窗玻璃往外看,一切都不足以讓人掛懷。

圖 | 北方女王

水潭裏的水位漲了很多,長滿青苔的石頭錯亂地躺在土地上。

看着這濕熱的綠,筆者知道,萬曉利的家到了。

圖 | 北方女王

一位姑娘已經站在家門外進行等候,她是萬曉利的女兒,萬暢。女孩條兒順,氣質脱俗,聲音好聽:“我爸與貝斯手昨晚通宵排練,還沒起呢。”她這樣説道。

一個小時後,萬曉利輕輕走下樓,睡眼惺忪,他的臉上掛着熟悉的温和笑容,給每個人倒了一杯茶水,撓着頭説自己最近胖了。

他身上有一種氣勢,難以用具體的詞彙形容。所有的事情看起來都雲淡風輕,但都自成規矩。

圖 | 北方女王

這些年,外界對他有很多誤解,許多報道中的他宛若一位隱於山林、不喜與人交往的出世者,其實不然。

萬曉利沒有重回人間,他一直在人間。

年輕時的萬曉利,極其消瘦,一雙細長而亮的眼睛冷冷地看着這個世界,頭髮時長時短,也留過光頭,能喝酒喝到天亮。

1990年,萬曉利大專畢業後進入河北磁縣老家的酒廠上班,在父母的安排下結婚,妻子叫霞。次年,女兒萬暢出生。

在二十歲的年紀,萬曉利已經提前完成了很多人世俗意義上的大事,可是他並不快樂。

年輕時的萬曉利抱着女兒萬暢

圖 | 萬暢

他的內心有一股火在燃燒,關於音樂。

在很小的時候,萬曉利就發現了自己唱歌的天賦,讀書時期正值八十年代,沒有其他的娛樂方式,他每天都拿着一把吉他唱歌。

當時同在河北縣城的一個朋友,鼓勵萬曉利去將自己寫的歌發表,被更多人聽見。

1997年春天,他將自己攢的歌對着錄音機唱出來,然後錄成卡帶,之後帶着妻子女兒去往北京。

老狼説:“他是當時唯一一個把妻子孩子帶着演出的人。”

在北京時,萬曉利與妻子女兒 圖 | 攝影師安娜

萬曉利每年都去一次北京,將自己的小樣送到各大唱片公司,直到第三年,他才留下。

留下並不代表成功,北漂的日子很苦。他與妻女住在北京窄小逼仄的房間,冬天穿上大棉襖,戴上頭盔,騎一個半小時的摩托車去酒吧演出。

萬曉利第一天在酒吧唱歌時嗓子就啞了,他需要一個合適的發聲方式。

他想出專輯,卻沒有機會。

理想與現實之間的巨大鴻溝,讓萬曉利一度感到迷茫無措,心裏面的落差、失望與着急反覆折磨着他。

好在失落的日子裏,有家人的陪伴,妻子一直無條件地支持萬曉利創作音樂。

萬曉利與妻子

更為重要的是,當時正值90年代,校園民謠與搖滾樂出現,在北京,萬曉利認識了一羣志同道合的朋友,他最先認識的是鍾立風。

之後,野孩子樂隊在北京三里屯南街創辦河酒吧,對於那一代民謠人而言,那近乎是“母親河”般的存在。

北京不是他們的家,但河酒吧是他們的家。

河酒吧 圖 | 安娜

在物質貧瘠的生存狀態下,來自天南海北的年輕人相聚在此,將自己寫的歌唱給對方聽。

老一輩音樂人很多是從那走出來的,萬曉利每個星期三與歌手小河一人半場,在河酒吧唱歌。

那時,老狼在台上唱歌,萬曉利在一旁彈琴,彼時的狼哥已是中國校園民謠的代表人物,發行的第二張專輯《晴朗》,掀起了罕見的熱賣浪潮,媒體將這一年的國內樂壇,定義為“老狼年”。

萬曉利還在陌生的北京,摸索前進。

老狼與萬曉利

他們不是朴樹,也不是老狼,不是自小在北京長大的孩子,對於這座偌大的城市,萬曉利們的內心是沒有歸屬感的。

“我真的來到了北京,背的不是書包卻是吉他

媽媽一定很傷心,在那個過年的夜”

他們所唱的詞句有着強烈的代入感,刺痛過許多在北京揹着吉他的青年,原來音樂不是隻屬於那些美好的東西。

年輕時的萬曉利

那時北京的夏天,忽而陽光燦爛,忽而暴雨傾盆。

那是萬曉利最苦悶焦灼的日子,寫的歌無處可去,人也變得沉默寡言。那時每每站在台上唱歌的他,腳旁邊都放着一瓶酒,沒一會兒就全部下肚。

他説那是一段冰冷的日子,酒全部喝下去,身體也暖不起來。

很多聽眾都從萬曉利的身上讀到浪漫與詩意,詩意可能就源於痛苦。

有天下午他站在房間朝西的陽台上往外看,便有了《鳥語》中那句“夕陽染紅大地”。有人走過他的窗前,聽到他還在唱歌,那時的萬曉利是孤獨的。

他對自己説:“夕陽染紅了大地,你天天在這幹什麼呢?”

萬曉利/萬暢 現場版《鳥語》

當時的萬曉利最喜歡下雨天,偏愛那種陰鬱的感覺,陽光一出來就覺得特煩。

一到陰天下雨,那種為賦新詞強説愁的感覺就湧上心頭,那段人生對於他來説,是失落的。

只是最苦的日子裏,萬曉利都沒有放棄熱愛的音樂,孤獨漸漸成為了萬曉利的常態,像極了《孤獨鳥》那首歌裏寫到的:“甜蜜的孤獨啊,從不會讓人傷心。”

恰似我們深夜裏的悲從心來,淚流滿面。

2002年,在河酒吧的萬曉利 圖 | 安娜

回想起當年錄製《孤獨鳥》時以收音機的錄製方式,萬曉利説:

“這樣聽起來那個人就不像是我,因為當時我不好意思説自己是一個甜蜜的孤獨者、倔強的孤獨者。但是現在,我可以承認了。”

他不是個善於表達自己的人,接到問題後要思考幾十秒鐘才會給到回應,他在尋找最準確的答案。

在北京的那段歲月,他把自己困在北京五環外的閣樓裏,喝大酒到深夜,一個人與樂器和電腦死磕到底,萬曉利始終在極致的邊緣試探自己。

直到2002年,萬曉利在河酒吧駐唱期間,經尹麗川推薦簽約摩登天空唱片公司。

2002年 張瑋瑋,萬曉利,北京河酒吧

圖 | 安娜

那年12月1日,31歲的萬曉利發行首張個人專輯《走過來 走過去》,是在河酒吧錄製的,一首《狐狸》至今仍是他的聽眾最喜歡的歌曲之一。

那種披着童話色彩的,對於現世的反思與批判通過萬曉利獨特的唱腔呈現出來,荒謬中帶有報復的快感。

這首歌對他來説,是風格上的轉變。剛來北京時,他寫的是一些相對柔和、抒情的歌曲。

很多人從那時起,願意用“狐狸”來比喻萬曉利。

在他看來,狐狸並不是一種特殊的動物,它被人類賦予狡猾、複雜,從不輕易展示真實的內心,從某種意義上而言,萬曉利身上帶有狐狸的特質。

萬曉利現場版《狐狸》

在河酒吧錄製的首張專輯,同情下崗職工,疑問捉摸不定的愛情,記錄公共汽車上奔波的歲月,嚴肅自省。

他後來説那時的音樂是一種高昂的情緒,關注生活節奏和生活細節的一種東西。

2006年,萬曉利在新民謠運動音樂節上遇見老狼,他把自己寫的新專輯給他聽。

幾個月後,萬曉利接到老狼的電話,對方對於自己寫的新歌讚不絕口,最終通過獨立廠牌“十三月”順利發行,老狼還擔任了專輯的和聲。

名利接踵而來,萬曉利憑藉個人專輯《這一切沒有想象的那麼糟》,拿了獎,在華語樂壇佔有一席之地。

“十三月”投放了以“我認識萬曉利”為主題的多區域廣告。在北京地鐵1號線,復興門到大望路兩站之間鋪滿了印着他巨大照片的海報。

萬曉利走在路上非常侷促,生怕被別人認出來。

他逐漸被大眾熟知,甚至被稱為“後民謠時代的鮑勃·迪倫之子”。

萬曉利本人不喜歡這種説法,他是低調的。

對於歌曲中出現的鳥、狐狸、狗,外界賦予其不同的性格特質,他卻坦誠地説,“我僅僅是為了押韻”,萬曉利是一個消解煽情的人。

專輯中的《陀螺》《鳥語》《達摩流浪者》,被奉為經典,創作的時間跨度超過6年。

《陀螺》以鳥鳴開場,“在田野上轉,在清風裏轉,在飄着香的鮮花上轉”,極具節奏感的詞句唱的是人生的得到與失去,轉來轉去,最後總歸要回到自己本身。

只是,沒人知道萬曉利閉上眼睛唱歌時,他看見了什麼。

也許他為專輯寫的《空氣上的聲音》文案,能讓旁觀者知曉一二:

“整個下午,屋子裏都很安靜,尤其是在五六點的時候。不管有沒有陽光斜射進來,我大都坐在牀邊,低頭彈琴。偶爾抬起頭,隔着陽台的玻璃看看西邊的天空,烏雲或落日。這時候我能清楚的聽到房間裏流動着的空氣的聲音……”

這時的他很容易就會迷戀上一個空間,一種聲響。這張專輯裏,沒有了傻姑娘,沒有了啤酒和流氓,只有無限的遠空。

他悲憫着一隻在地上不停旋轉的陀螺,也想到了自己,像一隻陀螺旋轉在歡樂痛苦之間,旋轉在矛盾虛偽中,很不甘心,又不能停止。

出名後,萬曉利的精神狀態卻處在抑鬱的邊緣,面對各種媒體活動的邀約,他感到不適,最後選擇拒絕。

好友張瑋瑋曾評價萬曉利,説他是個很孤獨又很認真的人,大部分時間是自己跟自己死磕。

在最紅的時候,他逃離人羣藏身於自己的小屋裏搗騰實驗音樂 ,他不想重複,開始徹夜創作,整個過程只有他可以掌控。

“我想把我覺得好的給聽眾,而不是他們覺得好的。”

此後極具個人風格的《北方的北方》出現後,讓外界與萬曉利的距離越來越遠。

他的音樂沒有明顯的企圖心,也沒有按照大家想的那樣去流行化,反而愈發往自己內心出發,他是如此的不合時宜。

萬曉利曾説,東方是生,南方是養,西方是收,而北方則是藏。因此,他把內心的某種脆弱藏在北方。

面對台下熱情呼喊的聽眾,他顯得有些無動於衷,那段日子,他還沉浸在自己寒冷的北方。

從2014年起,萬曉利開始舉家從北京搬到杭州,在距離杭州二十公里的老餘杭山腳下,租了一間村裏的屋子。

這裏有着大片的竹林,遠離喧鬧的市區,上山的石階綿延而上,冬天能看到松鼠在樹上蹦來蹦去,沿着寺廟的石頭縫鑽來鑽去。

這個“懂鳥語”的人每天在此彈琴、行走。

圖 | 萬暢

萬曉利的作品中,反覆出現過鳥的形象,一首《鳥語》以至於讓他被認為是世界上唯一懂鳥語的人。

後來他説鳥可以是鴿子,可以是鳳凰,可以是山鷹,可以是麻雀。它們飛上天空,俯視我們這兒發生的一切。離人很遠,有時很近。

在杭州的他,梳理了早些年在北京一團亂麻的生活,變得比之前輕鬆,他喜歡這裏的環境,可以與自然互動,沒有隱居,朋友們會經常來看他。

在北京生活的那些年,他的身體出了問題,2013年11月5日,當時42歲的萬曉利開始戒酒,他清楚地記得這個日子。

“現在對我來説,喝酒那個階段,簡直是一個夢,我到現在也弄不明白,後來,我也不去弄明白了,就像原諒別人一樣原諒自己。”

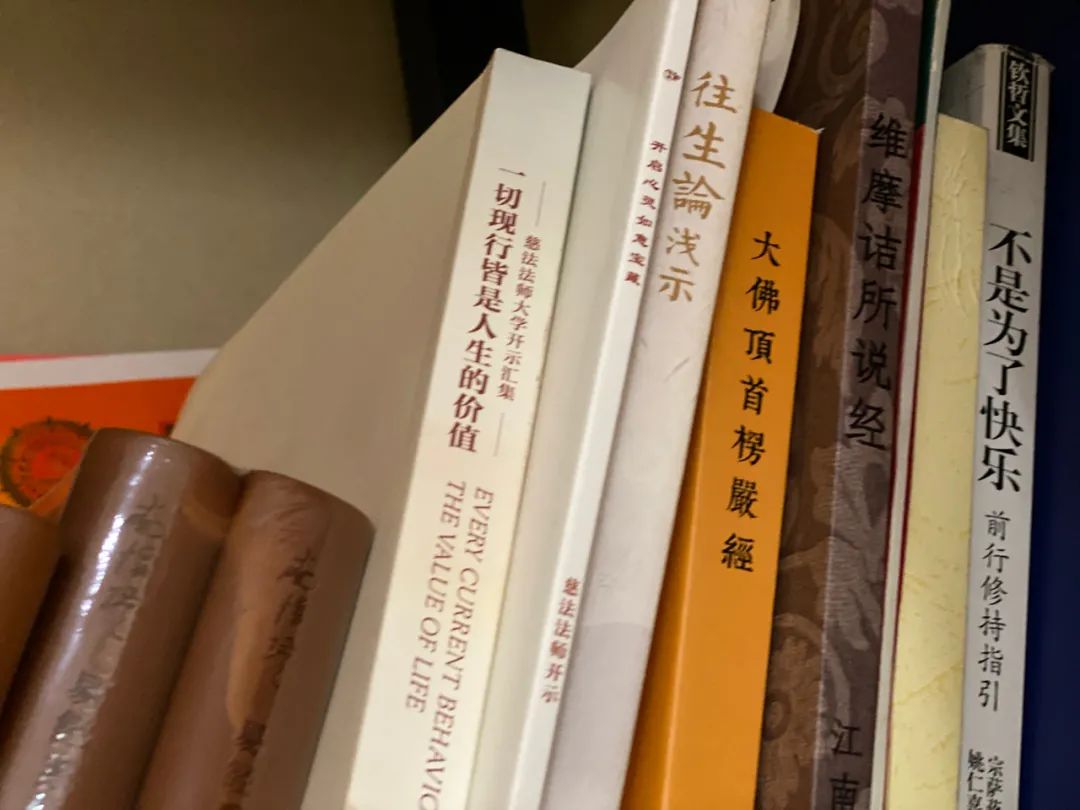

戒煙戒酒的同時,他開始着迷於莊子以及佛道的書籍,同時前往寺廟進行學習。

2015年春天,萬曉利在北京過年,之後回到杭州的山溝處,團隊的夥伴遇見了被遺棄的三隻小狗,全部帶回到了家中。

命途多舛,小狗們得了瘟疫,萬曉利為其各處奔波找醫生,最後只有小灰挺了過來。

“它不會哭也不會笑,不會吵也不會鬧

有個弟弟有個姐姐,滿街都是它大哥”

小灰長得胖嘟嘟,灰顏色的毛髮後來變成了黃色,給萬曉利一家人,帶來許多歡樂,也帶來了靈感,他創作《小狗布魯斯》連詞帶曲只用了十分鐘。

小灰

令人遺憾的是,2017年,萬曉利帶領樂隊成員巡演到成都站時,他在上台前接到了鄰居的電話,小灰走丟不見了。

萬曉利心裏咯噔一下,馬上就要上台了,那天晚上唱《小狗布魯斯》這首歌時,他內心是悲痛的。

後來,小灰一直沒有回來。

外界眼中的萬曉利,帶着濃郁的孤獨隱士濾鏡,甚至有些清貧。

接受採訪時,萬曉利表示自己從來沒有感覺到孤獨,他是一個享受獨處的人。每年到很多城市演出,也經常自己去買菜、洗碗,並未是大家形容的那麼不食人間煙火。

對於身上的種種標籤,他曾經想要一張張撕掉,後來發現是撕不掉的,他選擇坦然接受。

圖 | 萬暢

唯一能讓他內心有波瀾的,還是音樂。

有人説,聽萬曉利是有門檻的。這些年,他的歌越來越往內走,當然也越來越難懂,對此他似乎並不在意。

接受「最人物」採訪時,他説:“我沒抱奢望讓別人懂我的音樂,給別人寫歌多難啊,有時連自己想要的是什麼都不知道,就別去想別人喜歡什麼了,作品的傳唱度沒辦法強求,可遇不可求。”

如今的萬曉利更願意和人交流,以前他是侷促地背對你,現在的他是打開自己與你對話。

他講話時的吐字讓人很舒服,不疾不徐,前一個字與後一個字被唇齒周密連接,像是雨後的清晨,乾淨又帶有一股泥土的氣息。

圖 | 北方女王

與萬曉利聊音樂創作並不太有趣,他的個人世界是不需要被理解的。

很多人後來坦言,自己受到過萬曉利音樂的影響,他們在各種不同的舞台上,翻唱萬曉利的多首作品,談論他歌詞裏的意向。

李健曾在《歌手》舞台上,唱起了那首經典的《陀螺》,他説:“想把曉利推薦給更多人。”

宋冬野是萬曉利的頭號粉絲,當年第一次聽完《陀螺》的他淚流滿面,錢包裏放的都是萬總的照片。

2014年,韓寒拍電影《後會無期》,找到萬曉利,表明自己很喜歡他唱的《女兒情》,想用到電影裏。

萬曉利答應了,電影上映後,他唱的《女兒情》也隨之走紅,無數人湧去微博留言,他本人卻是一臉懵:“我手機上都沒裝微博客户端,不過大家都能喜歡我唱的歌,挺好。”

萬曉利現場版《女兒情》

這些年,大家稱萬曉利為民謠人,他覺得這不足以概括他這些年所做的音樂,在義烏隔壁酒吧一起唱歌的朋友曾形容他為“華北第一哥特”,他覺得還挺有意思。

從最初“一人一琴”的形式,轉變為如今樂隊化的演出,在萬曉利看來,這是一條順勢自然的路。

樂隊的成員們幾乎都是九零後,他因每天與年輕人呆在一起,狀態也越來越陽光。

萬曉利樂隊成員

萬暢是樂隊的一員,也是父親萬曉利的經紀人。

她第一次出現在父親的音樂作品中,是《鳥語》,女孩用稚嫩清透的聲音進行和聲伴唱,靈氣十足。

萬暢

2019年的《哦,及時行樂》是兩個人一起作詞作曲並演唱的作品,父親帶着女兒在成人的世界唱着輕鬆天真的歌。

最初,萬曉利寫了一版詞,女兒萬暢一看,説這樣寫不行,你要跳出來自己的思維。

最終,父女二人決定合作一次,共同參與了詞曲創作。萬曉利對筆者説,他還記得當時杭州山村裏,鳥兒清晨四點就開始叫,蜜蜂與花朵相處得很愉快。

“我不需要建造一個理想王國

我所看到的花兒全都是我的

清香的沙漠,風雪的顏色

哦,觸手可得”

萬曉利與女兒萬暢

彼時排練室的父女二人,又唱起了這首歌。

雨聲、笑聲、腳步聲,從萬曉利閉上眼睛清唱,到女兒萬暢輕輕和聲,再到貝斯聲與吉他聲伴隨着雨聲響起,一切都充滿了畫面感。

萬曉利將那幅畫面,稱之為流動的建築。

萬曉利與女兒萬暢

《孤獨鳥》中有這樣幾句描寫,關於萬曉利家鄉所在村子的景象。

“有一種鳥,見過野韭菜,見過布補丁

石頭楊柳,天上的雲彩,彎彎曲曲的小渠溝”

接受採訪時,他笑着解釋道,“布補丁是他河北磁縣老家的方言,是蒲公英的意思。我童年時農村的那條小渠溝給我帶來了很多快樂,中原地區有水非常難得,能玩水的感覺是難以形容的那種快樂”。

説到這的時候,他的臉上露出孩子般欣喜的笑容,雙手隨着身體輕微擺動。

他是那片北方大地上的異鄉人,卻從不否認自己的故土情結。

萬曉利對北方,對那座城市,對那片發生過很多故事的土地,有着不可替代的感情。

童年是一個人的故鄉,回不去的地方,最令人惦念。離開得越久,那份惦念越深刻。

後來的萬曉利每次回到家鄉,都有一種陌生,卻又想要走近了解的感覺。

在流量至上的快節奏時代,萬曉利是個低產之人,動作十分緩慢。

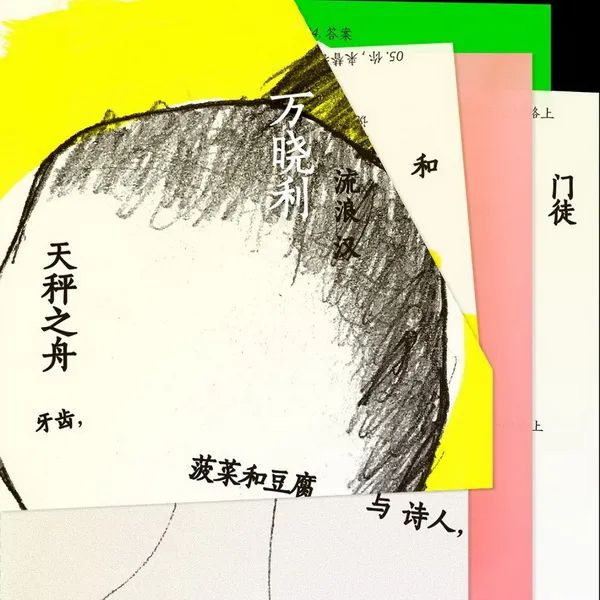

他幾乎保持着四五年一張專輯的速度,2017年,第五張專輯《天秤之舟/牙齒,菠菜和豆腐詩人,流浪漢和門徒》發行。

每個詞語看起來都毫不相干,又極具哲學意味,對此他這麼解釋:

“在一葉舟上,一邊是牙齒、菠菜和豆腐這樣的生活瑣事,一邊是詩人、門徒和流浪漢這樣的精神彼端,舟才能平衡前行。”

看似平淡的詞句其深意實則充滿了人文關懷,曲調平緩低沉,讓人可以在其中輕鬆呼吸,卻不綁架你的情緒。

他活在牙齒、菠菜和豆腐這樣的瑣碎日常裏,也想要到達詩人、流浪漢和門徒那般的精神世界裏。

萬曉利曾糾結於自我與世界的關係,現在已經和解了,他學會了自我治癒。

他願意為自己的音樂作品搗騰出點動靜了,萬曉利第一次組織了新專輯發佈會,幾乎民謠的半壁江山都來了,有周雲蓬、李志、小河、張緯緯、鍾立風……

2017年,萬曉利46歲了,從26歲那年來到北京在酒吧駐唱奔波,過去了整整二十年。

如果時間是列車,車已經駛出站很遠了,大家還站在原來的站台上,萬曉利卻對筆者説,自己不是一個經常懷舊的人。

然而那段千禧年前後在北京為音樂奔波,與張緯緯、小河、鍾立風等人在一起寫歌唱歌的日子,在他的心裏是珍貴的。

大家一起惺惺相惜,從那個時候走了過來,那種情誼不可替代。

曾經他們都愛喝大酒,如今幾乎都已戒酒戒煙,到了這樣的年紀,經歷過失意高光的人生,幸運的是,這幫曾經在北京一起唱歌的人,還在一起。

從河酒吧走出的萬曉利、張緯緯、郭龍、野孩子、周雲蓬……成為了一代人的記憶。

時間來到2021年,就要50歲的萬曉利與樂隊即將開啓名為“呼吸2021”的全國巡演,談起巡演名字的寓意,他對筆者説:

“很多時候,呼吸是一個被忽略的狀態,從生命上來説,是一個跟外界互換的過程,是最基本的人體需要的一個動作。”

這些年,萬曉利買了一些關於呼吸的書,他想要通過調節呼吸來跟情緒有一個更好的契合,也尊重與運用着自己身體的能量,從靈魂而不是社會性的層面,重新理解和釋放自己的內心。

圖 | 北方女王

去年疫情的爆發,讓呼吸擁有更為特別的意味,呼吸不再是個體的事情,而是人與自然的對話方式,也是人類、動物、植物生命相互關聯的一個紐帶。

萬曉利的大腦總是在哲學的最細枝末節處行走,他一直在尋找適合自己的方法:深呼吸、寺廟學習、打坐、讀禪修書……

他工作室的書架上,擺放着許多與禪修有關的書,令他印象最為深刻的是《關於這顆心》。

圖 | 北方女王

萬曉利承認自己現在還會有些許的擰巴,在持續修行的路上,也許當他的自我淨化到了某個程度,就會追求一種穩定性。

站在陽台上,筆者問萬曉利,去寺廟學習帶給他最理想的狀態是什麼樣的,他毫不猶豫地説,是平靜,而平靜包含了快樂。

北方的寒冷與陰鬱,已經離他越來越遠,萬曉利在温情複雜的世界敞開心扉,靜候屬於他的平靜。

圖 | 北方女王

萬曉利是一個不停旋轉的陀螺,一隻孤獨鳥,一位達摩流浪者,心裏懷着平靜與春天,渴望着在這處南方山林間做起一場大夢。

他的坐姿很周正,不頹癱不張挺,吃飯時亦是如此。

採訪當日,一起吃過午飯後,萬曉利走進廚房切起了薑片,不一會兒端出一小碗對着眼前這羣年輕人説:“下雨天,吃點兒醋泡薑絲祛濕,快吃。”

話音未落,他又返回廚房,洗起了碗。

萬曉利在洗碗

他是這樣一個有血有肉的普通人,不帶任何濾鏡的真實,樸素又結實。

對於即將50歲的萬曉利來説,在知天命的年紀,過着不虞匱乏的體面生活,日子安穩,內心日漸平靜了,女兒長大了,這一切沒有想象的那麼糟。

專訪結束那天,已是深夜十點半,南方的雨還在下,空氣依舊潮濕着。

萬曉利與女兒萬暢將我們送到樓下,在雨中告別,其實也沒有告別,尋常得就像一會兒還會在排練室見到。

直到車開到拐角處,拉下車窗還依稀看得見萬曉利的身影,他在擺手。

直至那隻手消失不見,雨還在下,這樣的光景讓人想到《達摩流浪者》中的那句,“沿着這條路一直朝前走,在不遠的地方就有一個路口,不去想下一步會在哪裏落腳”。

圖 | 北方女王

夜晚11點,我們在一段又一段公路上疾馳而行,返回杭州,恍惚間會覺得某一瞬將要飄乎乎地飛了起來。

一言不發的司機伸出手,把車裏音樂的聲音調大了一點。

粗糲的風和車鳴聲夾雜着萬曉利的歌聲,從耳邊呼嘯而過。

杭州的雨,終於停了。

圖 | 北方女王

感謝萬曉利、萬暢、辛七一等樂隊成員接受「最人物」專訪