我愛她,卻留不住她_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-06-28 13:15

作者| 聶洱

來源| 最人物

黃曦做了一個夢。

夢裏,她被一個模糊的影子逼到牆角,退無可退。她開始歇斯底里地怒吼,傾瀉內心所有的情緒……

夢境戛然而止。醒來後,她意識到,這是她生活的一個隱喻:得抑鬱症的這幾年,她好像被困在一個玻璃罩子裏,連帶着情緒和感受力也一同被禁錮。

但今年2月,31歲的她確診為癌症晚期後,反而有了強烈的求生慾望,她決心將此當作重建人生的第二次機會。她説,或許這是因為,在温柔的注視和陪伴下,她有了更多勇氣和生活下去的動力。

數據顯示,從1990年到2017年,多種癌症類型在年輕人中的發病率持續提高,15-49歲人羣的患癌比例,從0.35%增加到0.89%。

小數點後每一個數字,都代表着一段段鮮活的人生走入困境。

在過往的敍事中,癌症總是伴隨着焦慮、恐懼、絕望、批判與各種各樣的神話。但癌症的故事,不僅於此。

一個年輕的癌症患者要確診病情,並不只是做一個檢查那麼簡單。

今年年初,黃曦開始咳嗽,她以為只是受涼,沒有放在心上。但咳了一個月,怎麼也不見好。在媽媽的堅持下,她去醫院急診科拍了個胸部CT。醫生看了看電腦上的CT影像,按了按她胸前的幾個部位,確認她不疼之後,便得出沒什麼大問題的結論,很快結束了診斷。

回家後,媽媽放心不下,想着至少要把報告打印出來,第二天又去醫院,拿着報告找其他幾位醫生確認。事情突然變得有些嚴重,醫生都説,她胸腔內長了一個腫瘤。

黃曦立刻住進醫院,之後,她接到急診科的電話,對方告訴她,她的CT報告有誤,腫瘤的大小不是8毫米,是8釐米。她感到荒謬:“差了10倍。這個醫生也太不靠譜了,這都能寫錯。”

而這僅僅是個開始。

為了確定腫瘤的性質,她需要做病理診斷,得用一根針穿刺胸部取出腫瘤組織進行活檢。

第一次穿刺,失敗,針扎到了肺部。黃曦感到崩潰:“特別痛,整個人動不了。”咳嗽也變得越發嚴重,一説話,就會牽動胸部,還咳出了血。做第二次穿刺前,她害怕得整夜都睡不着覺。

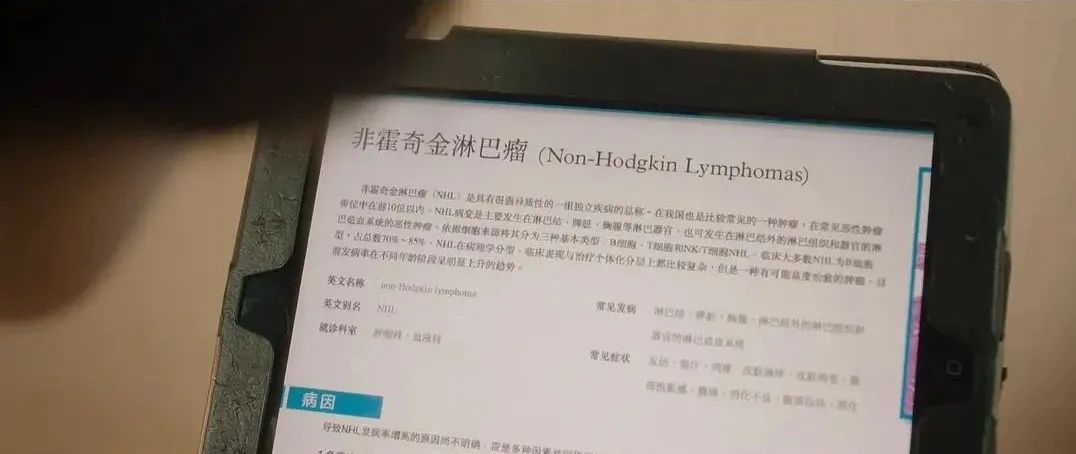

第二次穿刺後,黃曦被診斷為非霍奇金淋巴瘤。為了確定更具體的癌症類型和分期,她又做了第三次穿刺。終於,她拿到了檢查結果:瀰漫大B細胞淋巴瘤晚期,具體的亞型依然無法確定。

前前後後折騰近一個月,還沒開始治療,黃曦的身心已飽受折磨。因為咳嗽得太劇烈,她不敢大聲説話;結果遲遲沒有確定,也讓她擔心:在做穿刺的這段時間裏,癌細胞是不是又擴散了很多?

《滾蛋吧!腫瘤君》截圖

對於癌症患者而言,很多時候,等待未知結果是最難熬的。

24歲的陳琳瓊在今年1月下旬被確診為鼻咽癌。對她而言,從出現徵兆、確診到治療,其中最崩潰的時刻發生在第一次鼻咽鏡檢查時。聽到醫生説她可能患癌,建議她再做一個活檢,她一下子陷入慌亂,眼淚當即往下砸。

2019年的一次發燒後,陳琳瓊得了慢性咽炎,喉嚨總是有痰,時不時還帶有血絲。2020年4月,症狀變得嚴重,她去醫院做了個胸部CT,醫生診斷為急性咽喉炎,給她開了藥。

但吃過藥後,她的咽炎也不見好。因為那段時間吃辣比較多,她痰裏的血越來越多,顏色也越來越深,甚至會吐出來一口都是血的粘稠的痰。但她沒有設想過,癌症的可能性。

在珠海工作、檢查的她,哭着給潮汕老家的父親打電話,父親安慰她,讓她先做活檢。

接下來的十天裏,她和父母都為了一個懸在頭頂的未知結果煎熬着。父親在接到她電話的當天,沉着臉獨自跑去釣魚。母親在幾天後去廟裏拜神,找人詢問她的命運和病情。兩人整宿整宿睡不着覺,他們想不通,“為什麼我們沒有做過什麼壞事,(女兒)會得這種病?”

確診時,陳琳瓊的淋巴已經腫大

1月21日,陳琳瓊拿到確診報告,她平靜地接受了這個事實,父母的情緒反而也好轉,“那就治療吧。”

她立刻張羅起住院的事,選擇醫院、預約住院和進一步的檢查、社保、醫保、核酸檢測……這些紛繁而具體的事情佔滿了她,“忙起來反而不會想太多了。”

餘淼很能理解這種懸而未決的煎熬。她妻子阿寧從出現病症到確診,經歷了一段漫長的等待。

2019年12月起,阿寧開始頻繁地產生便意,總往廁所跑。到了2020年2月,她排便時還會感到不適,並且會便血。在餘淼的建議下,她決定去看醫生。

餘淼和阿寧都在美國工作。在美國,看病分為急診和門診,急診一般收治有即時生命危險的病人,且收費非常高昂;一般人看病會先預約家庭醫生,家庭醫生再根據病人的保險和病情來安排看診時間,如果需要更深入的檢查和治療,家庭醫生會在看診後將病人轉診到專科醫生。

2020年3月,阿寧才被家庭醫生接診。醫生診斷為痔瘡,給她做了痔瘡手術。但她的症狀並沒有緩解,家庭醫生在第二次檢查後,將她轉診到專科醫生。

因為新冠疫情爆發,美國很多專科醫生的診所都關門了,直到2020年7月,阿寧才看上專科醫生。在等待的這段時間裏,她的體重開始迅速下降,2020年五六月份時,她便秘的情況也變得非常嚴重,必須靠瀉藥才能上廁所,每天晚上還會冒虛汗,一牀被子都會被汗濕。

對照着這些症狀,阿寧和餘淼先在網上搜索類似案例,發現這些病症和直腸癌的表現很像。但她們想,阿寧才25歲,癌症應該是一件很遙遠的事,“不是很願意去相信這事兒,覺得不要自己嚇唬自己,有可能是腸子潰瘍之類的比較嚴重的症狀。”餘淼説。

餘淼找命理師算了一卦,對方説“沒有看到有手術的跡象”,判斷阿寧應該不是癌症。這也讓她們安心了一點。

(《機智醫生生活》)

2020年9月,在折騰近10個月之後,阿寧確診為直腸癌中晚期。這時,她的體重已經從85kg降到60kg,她意識到,情況已經很嚴重。

“我還能活多久?”她問醫生。

“我們會盡最大的努力。”

這個事實讓她們難以接受。但還有一個檢查沒有出結果,她們仍然不知道,腫瘤有沒有發生遠處轉移,癌症究竟是中期還是晚期——如果已經擴散到全身,生存率將會很低。

不甘和悔意湧上來。“為什麼?為什麼這件事情會發生在我們身上?為什麼(癌症)分期不是這麼好?為什麼沒有早一點去醫院?”想着這些,餘淼眼淚忍不住往下掉。

兩人坐在卧室的地板上聊了很久,不敢設想最壞的結果,“什麼都別想,先活下來。”

但擔憂的情緒難以壓抑,那幾天,她們怎麼也睡不着,直到得知最後一個檢查的結果——沒有轉移到遠處的臟器。

那一刻,她們鬆了口氣,開心得抱在了一起。

“至少沒有特別糟糕。”餘淼説。

確定分期後,治療開始了。阿寧需要完成6個療程的化療和30次左右放療。

化療開始後的第一個月,是整個治療期間最輕鬆的日子,除了不能碰涼水,阿寧的身體狀態變化並不大,她還能自己開車在洛杉磯散心。“其實好像也沒什麼,就是弄完就好了唄。”對於未來,她和餘淼都很樂觀。

這種相對輕鬆的日子沒能持續太久。第三次化療之後,阿寧開始出現發燒的症狀,便秘越來越嚴重,身體也越發虛弱。化療到後期,每天夜裏,她每隔一兩個小時就往廁所跑,睡眠質量變得非常差。

最難捱的還是痛。她每天只能靠含嗎啡的止痛藥來熬過疼痛,總把自己泡在浴缸裏,用温水來緩解痛苦。放療進行到一半時,瀉藥和止痛藥徹底失效。有十多天,她都上不出廁所,腸絞痛到了無法忍受的地步,每天晚上,她都被折磨得大聲哭嚎。

為了解決便秘和疼痛問題,醫生建議阿寧做一個臨時造口手術,即保留肛門,在腹部做一個人工開口,並把一段腸管縫到腹壁上,用造口袋代替肛門排泄。

對於患者而言,要接受造口手術並非易事。除了生活上的不便,更難跨越的是病恥感等心理障礙。

但阿寧已經顧不上這麼多——劇烈的疼痛折磨得她瀕臨崩潰。“已經沒有説不能接受這個事情,就是趕緊把這個做了吧,只要能不痛,怎麼樣都好,反正後面也會接回來。”餘淼説。

(《人間世》第二季)

今年2月,為了做造口手術,阿寧住進了醫院。等到3月中下旬出院時,她已經完成所有放療。

然而,病情的發展速度超出她們的想象。按照治療計劃,放療結束後2到4周,如果腫瘤縮小到附着在腸壁上像一層紙一樣,就可以做手術切除,但阿寧的腫瘤依然“厚得像一個甜甜圈”。

四月初,阿寧的病情又惡化了,主治醫生告訴她們,阿寧的腫瘤已經侵犯到其他器官,最好馬上做手術。為了防止復發,醫生還建議把子宮和卵巢一併摘除。

厄運似乎不會消失了。她們的情緒接近失控。“真的造化弄人。明明已經很努力了,為什麼結果還是會變成這個樣子?”

對於要不要接受手術,她們陷入了掙扎。臨時造口還可以復原,切除子宮和卵巢卻是永久性的,這讓她們產生了身體形象和個體認同上的焦慮。“有時候想,就算都切掉了,其實也沒有什麼關係。但還是會想説,那以後怎麼辦?她會説那她以後就不能説是一個很完整的人了。”餘淼説。

對身體和形象的焦慮同樣出現在陳琳瓊身上。剛開始治療時,陳琳瓊還會在社交平台上發佈視頻講述自己治療鼻咽癌的經歷和個人的生活。

為此,她會戴上假髮,遮蓋住自己因治療剪得非常短的頭髮,還會好好化一個妝,讓自己美美地出鏡。但放療開始後,她不能再化妝,也就不那麼願意出鏡了。

陳琳瓊

在漫長的治療過程中,她的心情也在樂觀和沮喪之間來回拉鋸。有時候,她會想象生活如果沒有因為癌症“暫停”,將會是怎樣的;長時間被困在醫院裏,她有時會覺得生活苦悶,無所事事;她會陷入無解的自我懷疑,在內心質問:“為什麼是我?我為什麼會這麼慘?”

按照原本的軌跡,她應該在1月18日——確診鼻咽癌的前幾天,去廣州的一家新公司辦理入職。但確診之後,她只能放棄這個工作。

生病之後,她和男朋友也分手了。得知她可能患癌之後,男朋友立刻飛到珠海陪她,還表示他做好要承擔所有醫療費用的準備,那時,她以為男朋友永遠不會離開自己。但開始化療之後,男朋友經常不回覆信息,還表示他的父母反對他過去看她。

陳琳瓊覺得,男朋友不夠愛她,“他的這些退縮,是他沒有辦法承擔你生病之後陪伴你的責任。”2月6日,她的第一個化療週期還沒結束,她就和男朋友分手了。她哭了整整一天,陪在她身邊的媽媽看着她哭,也跟着哭起來。

一場疾病似乎奪走她太多東西。對於家人,她也感到愧疚,覺得自己給家庭造成了不小的負擔。

雖然有醫保,但陳琳瓊為這場病還是花了十多萬。畢業兩年,她沒有什麼積蓄,錢基本上都是父母出的。她父親是潮汕老家一個村裏的中學語文老師,母親開雜貨店,為了承擔這筆錢,還借了外債。

拔牙這件在外界看來的小事,也讓她陷入痛苦之中。

由於放療階段開始後,她5年內都不能拔牙,第三次化療之後,她去照了一個口腔CT,發現有4顆智齒,其中只有一顆是歪的。雖然她牙齒從未痛過,但醫生建議,把這4顆智齒都拔掉。

拔牙那天,她身體虛弱,整個人又痛又暈,“身體難受到了極點”。她的臉和下巴也麻掉了,“吃東西都覺得好像是一個殘障人士。”她吃着午飯,忍不住就哭了。那幾天,她每晚都要靠安眠藥才能入睡。

事實上,她的媽媽和親戚都不贊成她拔牙,他們覺得,她的牙齒未必會發炎,沒必要遭這個罪。但陳琳瓊不想忍受長達五年的對不確定和未知的恐懼。“如果説之後我真的牙痛了怎麼辦?那這種痛苦還不是要我自己來承擔?”

從確診開始,黃曦就明白,癌症的代價不只是身體上的,它的影響也不會隨着治癒而消彌。作為一種社會身份和標籤,它將永遠伴隨她。

(《送你一朵小紅花》)

確診非霍奇金淋巴瘤那天,黃曦意識到,作為癌症患者,她這輩子都不太可能再買保險——即便是治癒之後。“基本上被大陸所有的保險公司拒保了。就是你以前得過癌症,健康告知直接就把你pass掉了。”

這種癌症帶來的不確定感和不安全感,在日漸加劇。

即便身處治療階段,她已經在考慮復發問題。她想着要學習投資、攢錢為再次治療做準備。她不打算在未來的招聘中主動把自己的病史告訴公司和同事,“就説自己身體比較弱不能高強度加班。不然肯定會被歧視的。”

對於活下去,黃曦原本沒有這麼大的動力。身患抑鬱症的她,在確診癌症之前,説自己“活不活無所謂”,甚至根本不想來到這個世界。

2019年春天,她每天只能癱倒在牀上,沒有心力出門,沒有辦法回覆任何人的信息,吃飯和洗漱都成為難題。

她形容自己就像被裝在一個玻璃罩子裏,她想在裏面大叫,外面的人卻什麼都聽不到;她想伸手觸摸這個世界,卻只能摸到一層玻璃。

第二年春天,在歐洲留學的她覺得自己堅持不下去了,給父親打電話。她向父親坦白自己的抑鬱病情,想回國休養,“什麼也不做,就在家裏蹲着。”父親反問她:“你想個理由,怎麼跟親戚朋友解釋?”

黃曦覺得家人不會接納自己,又獨自在國外熬了幾個月。過着黑白顛倒、成天癱倒在牀上的生活。一直到再也熬不住了,她才回到家裏。

剛回國時,她每天和父母吵架。確診癌症後,又和父母從家裏吵到醫院。過往的所有委屈一起向她湧來,她陷入暴怒的情緒中,罵髒話,罵自己,也罵父母。直到她向父母傾倒出自己全部的委屈和想法,和他們釐清“所有的宿怨”。

父母開始接納她的脾氣。她半夜躺在牀上哭,父親也會在一旁陪着她哭,甚至還向她道歉,“爸爸有很多做得不對的地方。”心結終於解開。

她也意識到父母對自己的付出。他們為她的病跑上跑下,給她買水果、做飯照顧她,父親因此瘦了十幾斤。“感受到了家人細緻的關懷,突然覺得自己好幸福。”

她有了強烈的求生慾望。“挺奇怪的,之前還愛活不活的。有可能是我爸媽非常努力地想救我,讓我感覺到被愛了。”

她不希望自己的生命就此被癌症禁錮。“我也不想因此就放棄,就不讀博了,或者説不去追求自己想要的生活了。”

(《機智醫生生活》)

四月,趕在化療的副作用還不嚴重前,她去考了雅思。「最人物」和她聊起那次雅思太難上了微博熱搜,她還心態很好地“凡爾賽”了一番,笑着説:“有嗎?我覺得還好。”

不去醫院化療的日子,她會起牀讀一會兒詩,跟着教程學一會兒摺紙,下午或晚上出門散散步。她説:“我也沒給自己什麼太大的要求。反正就吃好喝好休息好,有空閒的時間玩一下,或者是看看自己感興趣的東西就可以了。”

一場癌症,讓她對生命有了新的感悟,餘生,她説要繼續按照自己的意志活下去。

拔完智齒後,因為情緒崩潰,陳琳瓊去看心理醫生。醫生問她,對於未來,她還有沒有目標和念想。她的回答是:有。“我有去規劃自己未來的一些生活,也還是有目標的,而且我相信我以後肯定是會好起來的。”

她計劃今年12月考研,學心理學。身體沒那麼難受,精神也比較好的時候,她就會看書備考。如果考研順利,她打算讀完研後,結合之前的工作經驗,做一份營銷和心理學有關的工作。

陳琳瓊在社交媒體上的分享

看書的時候,她讀到過一句很喜歡的話,來自M·斯科特·派克的《少有人走的路》,寫道:“人生唯一的安全感,來自於充分體驗人生的不安全感。”她想,或許經受過更多的苦難後,她才能對生活遊刃有餘。

由於病情持續惡化,阿寧和餘淼越來越沒有餘力考慮未來。“我們想不了以後。真的就沒有用,我們倆真的就是(想她)能多活一天就賺一天。”餘淼説。

4月14日,阿寧接受了免疫治療。她們期待着,會有奇蹟出現。

然而,她們沒能等來好運。

「最人物」採訪餘淼時,是4月下旬,那時,阿寧已經出現惡性腹水的狀況,這意味着她的癌症已經到了末期。5月6日,還沒等到「最人物」採訪阿寧本人,就傳來她去世的消息。

阿寧曾設想過死亡。在接受免疫治療前,醫生讓她簽署一份協議,需要填寫她本人的意願,包括是否要求知曉全部病情,是否願意捐贈器官,選擇火化還是土葬。她還聯繫好律師,立下遺囑來處理她的房產,並且寫好了一篇文章,請求餘淼在她死後發在朋友圈裏。

餘淼去探望她時,醫生還問過阿寧,如果她心臟衰竭,她希望醫生搶救並用機器維持她的生命,還是讓她自然地死去。

她的表情很平淡,回覆醫生:自然地死去。

在一旁的餘淼眼淚直往下砸,她猛地抬頭看阿寧,嘴裏還是説:“你自己的生命自己決定。”最後,阿寧看着餘淼,改口説:“要不還是試一下搶救吧。”

“我感覺她其實已經到了那種都行(的狀態)。她想要被搶救,可能已經不是因為她自身想要被搶救,而是因為她不想看着我那麼難過。”餘淼説。

從2月因造口手術住院到生命的最後,阿寧只出過一次院——在餘淼生日前兩天。往年生日,她們會買好蛋糕,請朋友一起來家裏吃飯,阿寧還會親自為餘淼挑選禮物。今年的生日過得很簡單,阿寧也來不及挑選禮物。但那天,餘淼很滿足:“對於我來説,人在一起就可以了。”

(《浪漫的體質》)

(應受訪者要求,阿寧、餘淼、黃曦為化名)