吃過廣東臭屁醋火鍋後,北佬編輯們哭着説已經忘記前世_風聞

跳海大院-跳海大院官方账号-2021-06-30 14:50

微信公眾號:跳海大院/meerjump

每個城市都有自己極其害怕且意想不到的美食裏世界,食材通常樣樣都讓人出其不意:

豬蛋蛋,牛陰莖,白毛女一樣的豆腐…幾乎你能想到任何不能作為食物的東西,只要遇到願意賭上性命、用舌尖去吻它們的王子,都會童話般搖身變成某種特色小吃。

然而所有童話都有其無法示人的黑暗一面,等你長大了,才會發現happy ending都是小孩子才會寫的結局,成年人的世界裏幸福只是幻覺,打從第一眼看到廣東“臭屁醋”的時候,我就出現了幻覺。

作為廣東黑暗美食NO.1(本排行榜為編輯部北佬自嗨),臭屁醋具備了一種作案工具的全部優點。

它具有迷惑性,因為每個提及臭屁醋的廣東人,都會像打小就超愛聞臭屁那樣,露出隱隱壓抑卻又興奮不已的笑容。起初我們都以為這暗示着某種“越臭越香”的美食寓言,於是大林則提議不如加上小陸,讓我們三個北佬編輯去親自體驗一下這款南方黑暗美食。

但很快,我們就為當初想蹭選題公費吃喝的念想付出了代價。

在尋找臭屁醋初期,我們就發現了有點不對勁:所有兜售臭屁醋的農莊,都特別像是西遊記裏的妖精窩,幾乎都在市區以外,經常是前不着村、後不着店,啪就變出了一個農莊。你想這不奇怪嗎?

為啥人臭豆腐、臭冬瓜、還有幾千萬我這種臭土炮都能進城,單單它臭屁醋只許開展農村包圍城市的銷售戰術?朋友們,這合理嗎?

親眼見到臭屁醋罈子後,我認為這種安排十分合理,且道德。

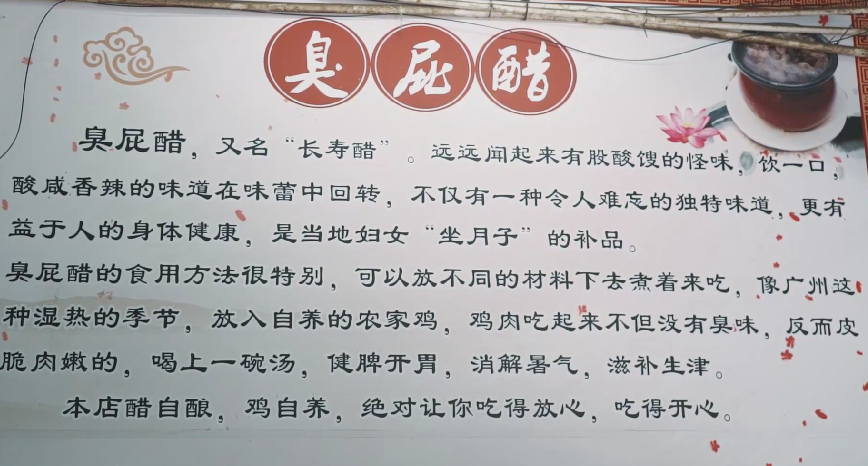

最開始抵達臭屁醋農莊時,餐廳上方掛着一大幅臭屁醋的介紹:“長壽醋”、“用農家大米自釀而成”、“叫臭屁醋的原因不是臭,而是喝完會一直放臭屁。”看到這的時候我長呼一口氣,心想太好了,看來此臭非彼臭,想必農莊自己釀的米醋會很香吧!

結果閒逛時,走進農莊臭屁醋的據點後,我再次產生了幻覺。

“2021年6月25日,天氣陰,跳海探險隊又往主墓室縱深了300米,遇到了一個奇怪的院落。裏面密密麻麻擠滿了瓦罐,頂部都壓着一塊石頭,像是在鎮壓着什麼東西那般,但是…我好像在另一個瓦罐裏看到了頭骨,天吶,這裏…”

如果不説這是農家樂,我一定會覺得自己發現了某種古人類的陷阱或者儀式。

沒等視覺衝擊結束,一股更為撕裂的刺鼻氣味便湧入了鼻腔,我們三個北佬險些集體陣亡。直到現在,我都想不到任何一種形容詞形容那種毒氣,它不是臭,它也不是酸,也不是酸臭。

那是一種…類似青春期19歲廣東少年剛踢完足球,他媽媽很愛他,於是拿他球衣當引子,發酵了一大鍋廣東汗水,被釀成了醋,汗的滋味,很地道。

常人如果是自己聞自己的汗味倒還好,多好帶點自戀的buff,陶醉一把就過去了。但如果是被摁在別人的體液裏無法逃離,絕對是噩夢——那一刻我明明還沒有吃到臭屁醋,靈魂卻早已被它透過氣味透穿了無數遍,鼻子此時也被汗味浸透,它背叛了我,不再是屬於我的器官。

嗅覺被重創的麻木一直持續到了午宴正式開始,土土安慰我:“剛那只是幻覺,等一會把醋燒開了,就一點都不臭了。”可能是怕我依舊不相信,她還補充“臭屁醋農莊在郊外,不是因為味道過於公害,僅僅是它過於鮮美、鮮嫩,路上運輸如果遭遇撞擊會讓味道變形。”

聽着土土高深莫測的解説,我覺得她一定是個哲學家。

為了用辯證的思維看待臭屁醋,我決定使用塑料吸管,首創對臭屁醋的“無縫孔對孔吸聞法”,進行全廣東最純正的臭屁醋吸食嘗試。

當吸管漸漸靠近蒸汽孔時,我其實有點怕臭屁醋燎了我鼻毛,不得不承認,面對臭屁醋我還是有點怯懦。但那股味道實在太他孃的大面皮帶勁了,臭屁醋飄出的每一滴水蒸氣都變成了子彈,集中射穿了我的大腦皮層,我甚至對“我從何處來”產生了懷疑,懷疑當初泡大我五臟六腑的不是我媽的羊水,而是面前的臭屁醋。

與此同時,一鍋被臭屁醋煮好的雞被撈了起來。

我不知道雞死後看到自己居然被臭屁醋褻瀆了會不會生氣,但在場的廣東人顯然很陶醉。

當我們都在糾結該不該動筷子的時候,對面的土土已經端起湯碗豪飲了三大碗,面容平靜,頗有狹路相逢勇者勝的氣勢。我被這種精神感動了,趕忙也舀起了一大勺滾燙的臭屁醋,小心分裝在了三個喝白酒的小杯子中——

“為我們的友誼乾杯!”那一刻我們三個北佬都對土土露出了禮節性的微笑,沒什麼,這是應該的,畢竟在這場變異的酒局中,土土才是那個可以痛飲臭屁醋千杯不倒的戰神。

但下一秒,禮節性的微笑還是瞬間坍塌了。我不知道該怎麼説,吃到嘴裏的臭屁醋其實已經沒有什麼味道了,它不是那麼酸,也根本不臭,汗味也沒有那麼明顯了,但就是有一種平平淡淡的餿味,很平淡,但揮之不去。

雞還是那股雞味,不腥,但就是一種雞味,但不知道為啥,有一種汗液的味道。有人説這是酵素的尾調,但在我吃來,就是拿廣東人的汗水煮火鍋而已。

小陸率先露出痛苦面具,桌上的王老吉和椰奶顯然已經救不了她了,她將希望寄託在了大招土炮身上:一種農家樂自己釀的米酒,我不確定它和臭屁醋是不是同袍異父的兄弟,但此時它醇厚的米酒氣息終於讓小陸的五官紅潤了一點,不再是像剛才那樣皺吧。

大林看了看滿鍋臭屁雞,開始趁機一塊塊把肉丟到地上,一邊請農莊的四隻貓幫忙一起吃屁,一邊默默給貓們道歉:“真是難為你們了,天天都得圍着這股味道出來化緣。”

為了撫慰他,我效仿小陸的思維,把臭屁醋兑在了土炮裏,趁他被幹趴時提醒他:“大林,該吃藥了,我們得試試以毒攻毒。”大林面露懼色,但還是架不住我把這臭屁土炮酒送入了他喉中,他靠在椅子上,終於還是離我而去了。

而我則不斷重複着喉頭吞嚥的動作,彷佛嗓子卡着一粒咽不下去的膠囊一樣,那股餿味就是卡着我的喉嚨不下去,有一瞬間,我甚至想做扁桃體切除術來了結這一切。有人曾經形容過嶗山白花蛇草水是一股“臭襪子草蓆子”味,那臭屁醋煮開後,應該就是變質後更變態一點的百花蛇草水。

不會有人能夠主動接受這股味道的,你説臭屁醋最初是發明出來驅邪的我都信。

飯局正酣,我也開始模仿大林偷偷把剩下的臭屁雞塊丟給貓吃,期間感覺自己就像是表面在迎合廣東人,背地裏卻靠和貓搞偷吃來緩解假裝鎮定的壓力。一旁的店主就像搞人類觀察一樣一直注視着我們這桌,我想她肯定也很新奇,第一次見到在臭屁醋下現了原形,如此活靈活現的北方人。

期間我數次崩潰,我對着鏡頭吶喊,老闆,為什麼要做這樣的選題,我們北佬的痛苦,難道你要買單嗎?“這頓飯確實是他買單的。”小陸依舊保持着理智,但説完後她也和我抱成了一團,一邊戰術後仰企圖逃離臭屁醋的霧霾,一邊流淚。

“你們不覺得煮出來的雞,因為是在醋裏煮出來的,所以很Q彈嗎?”

北佬們不知道該如何回應土土的靈魂發問,關於這場飯局,我只記得整個飯局中,被掃光最猛的還是那盤北佬們在飯前偷偷點的蒜香排骨。

最後給我們意外好評的,是這鍋醋鍋裏的番薯和粉腸。

番薯是甜的,配上臭屁醋的酸味,就像是小寡婦遇到了大粗漢子,靈魂一下子就昇華了,酸酸甜甜,哪怕是捏着鼻子也沒阻止口水加劇分泌,我連吃兩大塊,似乎理解了一點臭屁醋的美學。

粉腸也萬分Q彈,表面有一層薄薄的脂肪,入口第一秒是香,第二秒是酸脆Q彈,再次治癒我本來已經餿了的口腔。

後來我才知道,原來臭屁醋背後居然還有一段感人故事:據説元朝末年,四處兵荒馬亂,大家都四散逃命。有個叫麥福的bro,他媽媽病重快完球了哪也去不了,所以麥福捨不得他媽媽,也乾脆放棄跑路原地掛逼了。

掛逼後四處討飯,為了怕哪天沒飯吃餓死,麥福就撿了點穀子碎藏在缸裏當儲備糧。結果這哥們是真滴能藏,愣是藏了三個月,把好米藏成了發臭發爛的米,只好一邊哭着上氣不接下氣,一邊把餿了的米湯往親媽嘴裏灌。

結果在麥福噸噸噸灌了他媽媽好幾頓酸臭米湯後,他媽媽突然就醫學奇蹟抬起了癱瘓的左手左腳,健步如飛了起來。村民聽説這事後大驚,紛紛上門探個究竟,麥福他媽媽乾脆給餿米湯起名叫臭屁醋,做起了生意。

説實話,我聽完這故事第一反應是:“擦,我才不信這是臭屁醋的功效呢,我要是麥福他娘,遭到兒子天天灌這麼臭餿的湯汁,我也得為了求生立刻下牀啊草。”

但想想也正常,畢竟這麼反人類的食物,要是再不整點感人小故事,應該很難忽悠外地人來吃臭屁醋吧?

一邊想着,我一邊早已遠離了臭屁農莊。

結果無意間低頭聞自己衣服的時候,我突然兩眼一黑,一股比鍋裏還濃郁的汗味撲面而來,我差點以為我的短袖自己長出了汗腺,活見鬼,只能説是活見鬼了。

最後終於回到公司後,我、大林、小陸三個北佬終於長舒一口氣,尋思我們可算是逃離了臭屁地獄,尋思喝個冰可樂壓壓驚。

結果拉開冰箱的那一剎那,又是一股熟悉的汗臭味直衝面門讓我嘴角一激靈——

不知什麼時候,土土居然還意猶未盡打包了一整盒臭屁醋回了公司,還貼心的把它送去了冰箱裏吹冷氣。

慘叫在嘴邊被空氣裏的汗味逼了回去,我不想再呼吸了,最後只能硬摳鍵盤給大林還有小陸發去兩個字: