明末以降來華傳教士對古希臘、羅馬史的階段性塑造及其轉變_風聞

文渊紫光-2021-07-03 11:00

一、 紹述“古聖先王”,中華文化圈是引經據典的文化祖庭

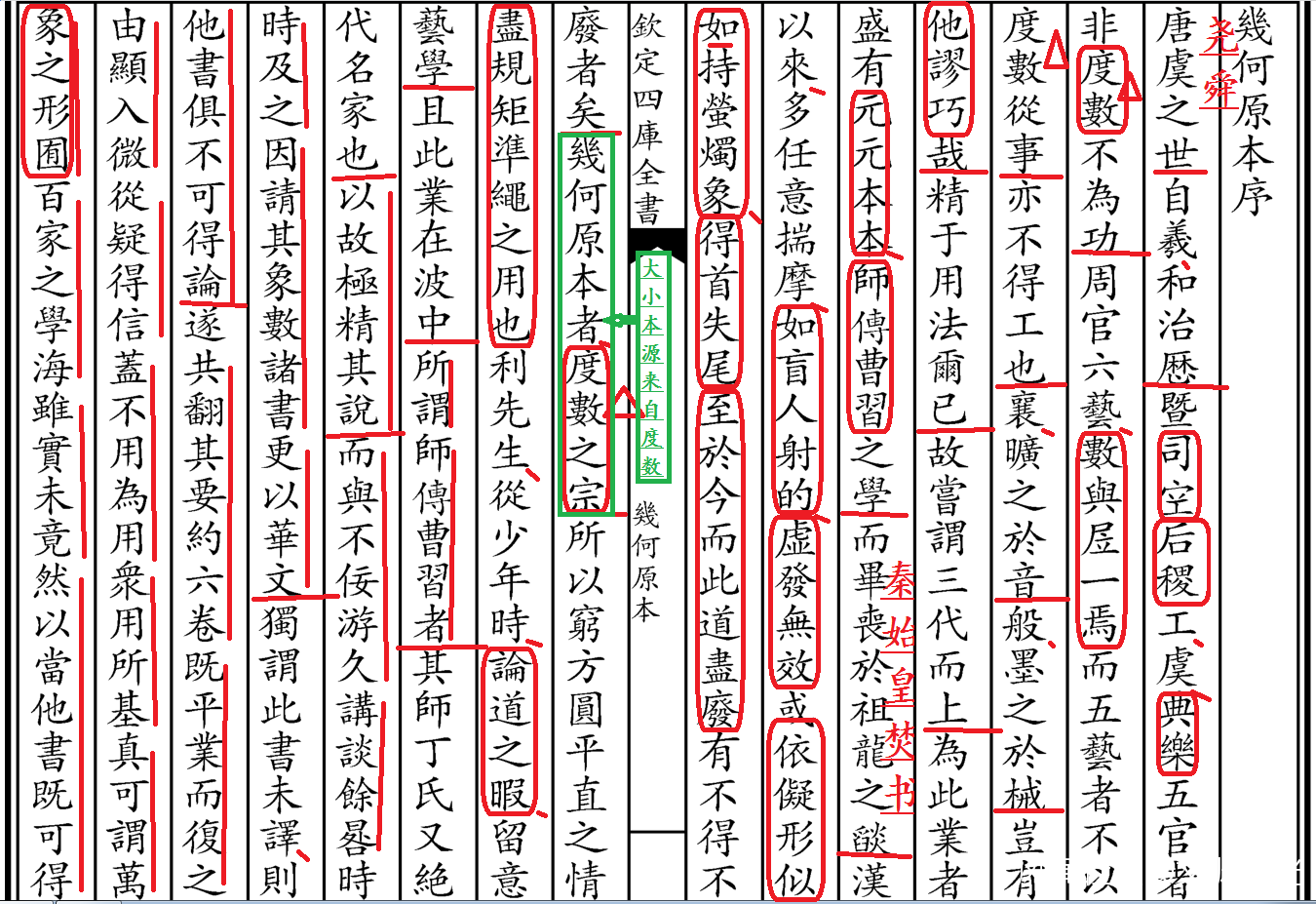

1、《刻幾何原本序》(徐光啓,明萬曆三十九年,公元1611年)

1606年,徐光啓與利瑪竇合著《幾何原本》刊刻時的徐光啓序言

2、《算學寶鑑自序》(王文素, 明.嘉靖三年,公元1542年)

《算學寶鑑》自序 (1542年)

明.嘉靖三年 王文素

原文:

竊聞 曩古,黃帝命隸首 作算數,其目有九,曰:方田、粟米、衰分、少廣、商功、均輸、盈朒、

方程、勾股。又立 度、量、權、衡 之名,九九乘除之法。

是乃 普天之下,公私之間,不可一日而闕 者也。

故《內則》載之 以 訓稚,《周禮》用之 而 教民,宜矣。

夫上古聖賢 猶且重之,況今之常人 豈可 以為六藝之末 而忽之乎!

愚是以 留心算學,手不釋卷 三十餘年,頗諳 乘除之路。

嘗取 諸家算書 讀之,其間 辭失旨者 有之,問答不合者 有之,

歌訣 包束不盡、定數不明、捨本逐末、棄源攻流、乘機就巧、法理不通,學者莫可適從,

正猶迷人 而指迷人 也!

又兼版簡模糊,謄書舛誤。

籲!愚者不能分別,智者弗與辦理,理者不肯盡心,以致算學廢弛,所以世人罕得精通,良可嘆也!

我朝 景泰 間,金台 金來朋 有志改正,**才論數題,即有二病,**不足稱也。

愚故不揣鄙陋,敢以醯雞井蛙 之見,歷將 諸籍所載題術 逐一測深探遠,細論研推,其 所當者述之,誤者改之,繁者刪之,闕者補之,亂者理之,斷者續之。

復增 乘除圖草、定位式樣,開方演段、捷徑成術,編為 拙歌,注以 俗解,凡二百條,三百十七訣,千二百六十七問,分為四十二卷,號《通證古今算學 寶鑑》。

於嘉靖改元,訓蒙 西城,暇中 又韻詩詞 三百餘問,分十二卷,以續於後。

故得 僭罪如青山,庶補 算學有毫末。

既成,憾其聞見之不廣,採輯之不多,而又愧 詞句之不工,音韻之不葉,淺見薄識,不無欠當。

待明算者改正,幸甚。

欲刻於版,奈乏公貲,不獲遂願。倘有賢公仗義捐財,刻木廣傳,而 與尚算君子 共之,愚泯九泉之下,亦不忘也。 不爾,徒為腐塵而已矣。噫!

嘉靖三年 歲次甲申 八月癸巳 朔(1542年)

汾陽 王文素 述於饒川 西城之館

二、****以怨報德,悖德立威1、矢志異域

1517年 馬丁路德發表《95條論綱》,聲勢浩大的西歐宗教改革和鬥爭上演;

1540年 教宗保祿三世批准成立耶穌會,耶穌會類似維護天主教的“保皇維新派”;

1541年 耶穌會士方濟各.沙勿略啓程前往印度;

1551 耶穌會羅馬學院建立,即今天的耶穌會格里高利大學;

1552 方濟各.沙勿略病死於中國上川島,未能如願踏入大明陸地;

1557 西班牙耶穌會士奧維耶多前往埃塞俄比亞傳教;

1565 方濟各.波爾日亞任耶穌會第三任總會長;

1573 範禮安為耶穌會遠東教務視察員;

1579 範禮安至日本;

1582 利瑪竇奉範禮安命前往澳門;

1582年(明朝萬曆十年),距離大明亡國尚有62年。耶穌會意大利籍傳教士羅明堅及利瑪竇抵達廣東肇慶,為近代天主教入華揭開序幕。

1601年(明朝萬曆二十九年),意大利耶穌會傳教士利瑪竇抵達燕京,一度自喻為“西僧”。

但他旋即發現中國文化由儒家士大夫牢牢掌握。他相信要中國人接受天主教,必須從士大夫階層着手。他於是改稱為“西儒”,研習儒家文明,穿起士大夫服飾,向中國人介紹記憶術、地圖、天文等西方技術,以此表明他們並非文化低落的“西夷”。

1607年, 利瑪竇、徐光啓合譯《幾何原本》前六卷。科技敲門磚奏效,明朝萬曆皇帝准許其北京常駐並傳教。

利瑪竇在明朝傳教,容許中國教徒繼續祭天、祭祖、祭孔的舊俗,利瑪竇主張中國人所謂的“天”和“上帝”本質上與天主教所説的“唯一真神”沒有分別,故祭天並無問題。

而祭祀祖先與孔子,這些只屬緬懷先人與敬仰哲人的儀式,與信仰也沒有什麼干涉;只要不摻入祈求、崇拜等迷信成分,本質上並沒有違反天主教教義。利瑪竇的傳教策略和方式,一直為之後到中國傳教的耶穌會士所遵從,是為**“利瑪竇傳教規矩”。**

2、痴心妄想

1610年,利瑪竇去世,死前指定意大利人龍華民接任教會職務。他主張廢除“天”、“上帝”、“天主”等詞,一律採用譯音,並指“天”是指蒼蒼之天,而“上帝”並不是代表造物主,主張應將“天主”依拉丁文音譯為“陡斯”;也有人主張只許用“天主”,而不能用“天”與“上帝”之稱。

耶穌會教士雖然對兩派主張意見分歧,但為避免紛爭鬧大,耶穌會決定焚燬五十多篇反對利瑪竇的作品,統一了該會立場,延續“利瑪竇規矩”。

當時耶穌會受葡萄牙國王保護,基地是葡萄牙佔據的澳門;

道明會受西班牙國王保護,基地是西班牙佔據的菲律賓馬尼拉。

然而葡西兩國在海上對抗嚴重,關係緊張,故而兩會在華的傳教規矩 勢不相容。

1644年(清朝順治元年)清兵入關時,天主教入華已62年,現屬德意志的傳教士湯若望,協助編制曆法,獲清廷信任,天主教得以迅速發展。

==========康熙年間==========

1662年,康熙帝即位。

1664年,耶穌會駐院共38所,耶穌會士來華人數累計82人,全國的教堂已經有156座,全國天主教徒達二十四萬五千人之多 。

1665年,楊光先發表《闢繆論》,批評湯若望曆法不準,當時顧命大臣鰲拜不滿外國人蔘議朝政,於是支持楊光先,把湯若望收押獄中,天主教在華髮展直挫,史稱“曆獄”。

1667年,因“曆獄”而被羈押在廣州的包括耶穌會、道明會、方濟會會士共23人召開了一場長達四十天的會議,討論在華傳教的方針。最後通過的決議之一,是遵守1656年教宗的裁定,延續“利瑪竇規矩”。然而道明會士閔明我, 始終持不同意見,在獲釋後立即返歐。

康熙帝親政期間,禁錮鰲拜,重新起用外國人。南懷仁利用西方發明 貢獻清朝,不斷建立天主教士的聲望,又與利類思和安文思共同上奏,為湯若望平反。

1669年(康熙八年)9月5日,康熙頒旨:“惡人楊光先捏詞天主教系 邪教 ,已經議復禁止。今看得供奉天主教並無惡亂之處,相應將天主教仍令伊等照舊供奉。”康熙八年,成為傳教士在中國的蜜月期。

1676年,道明會士 閔明我,在馬德里出版《中國歷史、政治、倫理和宗教概觀》(西班牙語:)一書上冊,三年後出版下冊,抨擊在華耶穌會士的傳教方式,羅馬的耶穌會總會於是緊急將該書寄至中國,並要求各地的會士傳閲並提供駁斥的論據。羅馬教廷經過討論,決定不更改1656年的命令,延續“利瑪竇傳教規矩”。

1687年,法國國王路易十四,派遣耶穌會士洪若翰、李明、張誠、白晉、劉應,以“國王數學家”的名義赴華,在經歷與葡萄牙籍傳教士的鬥爭後,耶穌會在華法國傳教區終於成立,首任會長為張誠。該會成員大多贊成所謂“利瑪竇規矩”。只有劉應 持反對意見。

1689年(清朝康熙二十八年),清朝與俄羅斯帝國準備劃訂疆界,商議《尼布楚條約》,精於拉丁文的傳教士負責代表中方與俄國人溝通,這條條約最終以拉丁文簽訂。南懷仁等亦協助清廷鑄造火炮,平定三藩之亂。他們準確預測日食,使皇帝可以為相關祭奠做好準備;一些耶穌會傳教士則成為宮廷畫家。

1692年(康熙三十一年),康熙下達一道容教令,標誌着傳教士的勢力攀上高峯:

“查得西洋人,仰慕聖化,由萬里航海而來。現今治理曆法,用兵之際,力造軍器、火炮,差往俄羅斯,誠心效力,克成其事,勞績甚多。各省居住西洋人,並無為惡亂行之處,又並非左道惑眾,異端生事。喇嘛、僧等寺廟,尚容人燒香行走。西洋人並無違法之事,反行禁止,似屬不宜。相應將各處天主堂俱照舊存留,凡進香供奉之人,仍許照常行走,不必禁止。俟命下之日,通行直隸各省可也。”

3)“利瑪竇規矩”之爭的再起波瀾和一發不可收拾

1693年(康熙三十二年)3月26日,巴黎外方傳教會的顏璫主教,突然打破各方妥協,在他所管轄的福建代牧區內,發佈了禁止中國教徒實行中國禮儀的禁令。

自此爭議迅速擴大,由純宗教學術問題,逐漸演變成為清王朝和羅馬教廷之間的國家政治之爭。

康熙年間,新來中國的多明我會(Dominicans)及方濟會(Franciscans)教士反對明末以來耶穌會教士容許中國教徒祭天、敬孔、祀祖等禮俗,爆發禮儀之爭。

1704年12月20日,克萊蒙十一世下諭禁止祭祖祭孔:

教宗諭令,這決議由鐸羅,安提阿教區主教和中國及其他東印度國家教皇巡視員帶去,並隨帶另外一些看來是必要和適當的指令。目的是要讓他和大主教們,主教們,或者其他那些已在當地,將至當地的逗留者、傳教者,仔細地閲讀這份決議,以便讓各傳教修會現在哪裏,和無論何時在哪裏居住的傳教士們共同遵守,而不管他是屬於哪一個修會——哪怕是耶穌會。他們必須保證讓那一地區的所有基督徒都遵守決議。不守此令者,將被處以絕罰。

1705年(康熙四十四年)特使鐸羅到華,

1707年鐸羅在江寧(今南京市)發佈禁令:

中國的傳教士,都應該按上面的指示(教宗諭令)去答覆(康熙皇帝和地方官關於中國禮儀的問題)。敢有自作主張,不按指示去答覆的,立即受到絕罰。絕罰的赦免權,由聖座和特使加以保留。

康熙帝令將鐸羅押往澳門交葡萄牙人看管。康熙還嚴斥:

“眾西洋人,自今以後,若不遵利瑪竇規矩,斷不準在中國住,必逐回去。”

1710年,鐸羅死於澳門監獄中,康熙為澄清中國禮儀之爭,派遣法國天主教傳教士艾若瑟,出使羅馬教廷,樊守義隨行。兩人到達羅馬後,將康熙帝關於鐸羅來華及中國禮節問題和西洋教務問題的旨意,詳細向教宗呈述。

1715年,教宗克萊蒙十一世頒佈《自登基之日》()宗座通諭,重申1704禁令:

一、西洋地方稱呼天地萬物之主用“鬥斯”(拉丁語:Deus) 二字,此二字在中國用不成話,所以在中國之西洋人,併入天主教之人方用“天主”二字,已經日久。從今以後,總不許用“天”字,亦不許用“上帝”字眼稱呼天地萬物之主。如“敬天”二字之匾,若未懸掛,即不必懸掛,若已曾懸掛在天主堂內,即當取下,不許懸掛。二、春秋二季,祭孔子並祭祖宗之大禮,凡入教之人,不許作主祭、助祭之事,連入教之人,並不許在此處站立,因為此與異端相同。三、凡入天主教之官員或進士、舉人、生員等,於每月初一日、十五日,不許入孔子廟行禮。或有新上任之官,並新得進士,新得舉人生員者,亦俱不許入孔廟行禮。四、凡入天主教之人,不許入祠堂行一切之禮。五、凡入天主教之人,或在家裏,或在墳上,或逢弔喪之事,俱不許行禮。或本教與別教之人,若相會時,亦不許行此禮。因為還是異端之事。凡入天主教之人,或説我並不曾行異端之事,我不過要報本的意思,我不求福,亦不求免禍,雖有如此説話者亦不可。六、凡遇別教之人行此禮之時,入天主教之人,若要講究,恐生是非,只好在旁邊站立,還使得。七、凡入天主教之人,不許依中國規矩留牌位在家,因有“靈位神主”等字眼,又指牌位上有靈魂。要立牌位,只許寫亡人名字。再者,牌位作法,若無異端之事,如此留在家裏可也,但牌位旁邊應寫天主教孝敬父母之道理。以上我雖如此定奪,中國餘外還有別樣之理,毫無異端,或與異端亦毫不相似者,如齊家治國之道,俱可遵行。今有可行與不可行之禮,俱有教王之使臣定奪。有與天主教不相反者,許行,相反者,拒決斷不許行。

1718年,羅馬教宗收到康熙皇帝硃筆文書才放艾若瑟返回中國。

1719年(康熙五十八年)羅馬教廷派遣嘉樂(Carlo Ambrogio Mezzabarba)特使來華,

1720年(康熙五十九年)清廷決定禁教(未嚴格執行)。12月31日起,嘉樂來華後康熙接見嘉樂宗主教前後共十三次,禮遇很隆,對於敬孔敬祖的問題,當面不願多言,也不許嘉樂奏請遵行禁約。嘉樂宗主教因有了鐸羅的經歷,遇事很謹慎。看到事情不能轉圓時,乃奏請回羅馬。

1721年(康熙六十年),康熙閲取羅馬教廷特使嘉樂所帶來的《自登基之日》禁約後説:

“覽此條約,只可説得西洋等小人如何言得中國之大理。況西洋等人無一通漢書者,説言議論,令人可笑者多。今見來臣條約,竟與和尚道士異端小教相同。彼此亂言者,莫過如此。以後不必西洋人在中國行教,禁止可也,免得多事。欽此。”

耶穌會士為此頗為擔憂。因此在嘉樂宣佈教皇諭旨時,附加了八條變通的辦法,此為“嘉樂八條”:

“一、准許教友家中供奉祖宗牌位;牌位上只許寫先考、先妣姓名,兩旁加註天主教孝敬父母的道理。二、准許中國對於亡人的禮節;但是這些禮節應屬非宗教性質的社會禮節。三、准許非宗教性質的敬孔典禮。孔子牌位若不書寫"靈位"等字,也可供奉,且準上香致敬。四、准許在改正的牌位前或亡人棺材前叩頭。五、准許在喪禮中焚香點燭,但應當聲明不從流俗迷信。六、准許在改正的牌位前或亡人棺材前供陳果蔬,但應當聲明只行社會禮節,不從流俗迷信。七、准許新年和其他節日在改正的牌位前叩頭。八、准許在改正的牌位前焚香點燭,在墓前供陳果蔬。”

但這並沒有使康熙皇帝改變主意,傳旨曰:

“中國道理無窮,文義深奧,非爾等西洋人所可妄論。”

1721年3月,嘉樂離華返歐。

1722年12月20日,康熙帝駕崩。

==========雍正年間==========

1723年(雍正元年),清世宗雍正帝開始嚴格執行禁教,

再加上之前傳教士介入世宗與兄弟爭奪皇位之事,還有擔心民眾信奉天主教後,國家命令無法貫徹,且會被西方天主教國家控制,因此清世宗下令除留京任職的傳教士外,其餘一律送往澳門,各地天主堂被拆毀,或改成公廨,屢下禁令,不許民間信仰。

1733年,北京的兩位主教向教徒宣佈“嘉樂八條”及1715年宗座通諭《自登基之日》,令其遵守。

1735年,教皇克萊蒙十二世認為“嘉樂八條”與教義不合,宣佈廢除。

同年10月8日,雍正帝駕崩。

==========乾隆年間==========

清高宗乾隆年間,取締傳教活動尤烈,因此傳教活動幾乎消失。

1775年,中國耶穌會接到1773年教皇克力門十四世《我們的上主和救主》通諭 、並隨之解散。

嘉慶、道光兩朝繼續執行禁教政策,中國天主教只能地下發展。從此,中國出現了百年禁教的局面。

直到西歐列強通過鴉片等一系列戰爭再次強行打開中國傳教之門。

三、衝擊與重塑(轉載節錄自裴艾琳)

———明末以降來華傳教士對古希臘、羅馬史的階段性塑造及其轉變

“西方文明始於古代希臘羅馬”,這樣的認識對於今日的中文世界來説並不陌生。在當下中國的世界史 學科體系中,西方古典史亦不失為一個重要的研究領域。① 然而在明末耶穌會傳教士來華之前,中國人對整個歐洲世界的認知都是極為模糊的。清人夏燮概論明以前中西交流故事:

歐羅巴……中國之所謂大秦,西人之所謂泰西也。自古不通中國,惟東漢時遣使一貢。範蔚宗立《大秦傳》,而歷代之史因之。……言大秦嘗欲通使於漢,而安息貪以漢繒採與之互市,故遮閡不得自達。至東漢桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外獻象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。大西洋之名聞中國,濫觴於此。②

范曄《後漢書》之後先後撰成的《宋》《魏》《梁》《晉》等書雖都有《大秦傳》,但內容“都不出其窠臼”。如論者所指出,“中國史料中對於羅馬的記載是通過許多中間渠道輾轉得來”,就連范曄本人都對所謂大秦國的傳聞疑慮重重。③ 夏氏總結明中葉以前的中外交通史時,不無遺憾地寫道: “方隅之可紀者如此。若其地理之分合,建置之沿革,則均不詳也。”④東方世界要想對於古代的希臘羅馬世界有真正的瞭解,最為必要的一個條件便是建立起中西方之間直接交流的通道。也正因此,直到明末清初西方傳教士來華之時,中文世界方能開啓對西方古典世界直觀而準確的認知。只不過,此時歐洲的政治實體早已不是羅馬帝國,而是一個個獨立的民族國家,無論希臘還是羅馬都已經成為歷史。

明末以降的“西史東來”並非新鮮的學術話題。西方傳教士的各類作品自有相當多的研究,亦有學人將“西史東來”置於整個“西學東漸”背景中加以呈現。① 鄒振環指出,西方史學的概念術語、著作體例以及學術觀點在晚清主要通過翻譯的形式進入中國。他選擇 1815 年至 1900 年間的西方歷史譯著作為考察對象,介紹了傳教士歷史作品中涉及古希臘、羅馬史的內容。② 此外,針對古希臘、羅馬的文明成就在中文世界的呈現,包括哲學、文學、史學等,皆有程度不一的專文論述。③ 在此基礎上,已有學人將近代早期中國人對西方古典文明的認識作出了整體性的梳理。④值得注意的是,不同時期西方傳教士在傳播西方古典知識時,採取的態度、偏重的方向各有不同。儘管有着同樣的傳教目的,來華西人對古希臘、羅馬歷史的整體塑造卻有着顯著的差異。最初進入中文世界的古典史書寫具有極強的神學色彩,這種神學觀念對史學的覆裹在兩百餘年後方才散去。本文試圖通過對這一變化過程中若干重要環節的考察,展現明末以來西方傳教士對古希臘、羅馬史塑造的不同特點,並就其變化原因進行探討。這種差異一方面與西方世界內部歷史觀唸的轉變息息相關,另一方面是傳教士的傳教策略選擇的體現。

1、 《職方外紀》所見羅馬基督教化史

明天啓三年( 1623) 耶穌會意大利傳教士艾儒略( Giulio Aleni,1582—1649) 編著的《職方外紀》一書,可以説是近代早期的中國人認識古希臘、羅馬史的第一把鑰匙。該書雖是一部地理學著作,但涉及歐洲政權更迭與版圖變遷,不可避免地對於古代希臘、羅馬的歷史變遷有所交代。⑤ 《職方外紀》卷 2《歐邏巴總説》中對歐洲地理有如下的概括:

天下第二大州,名曰歐邏巴。……共七十餘國,其大者曰以西把尼亞( 今譯西班牙) ,曰拂郎察( 今譯法蘭西) ,曰意大里亞( 今譯意大利) ,曰亞勒馬尼亞( 今譯日耳曼) ,曰法蘭得斯( 今譯佛蘭德斯) ,曰波羅尼亞( 今譯波蘭) ,曰翁加里亞( 今譯匈牙利) ,曰大尼亞( 今譯丹麥) ,曰云除亞( 今譯瑞典) 、曰諾勿惹亞( 今譯挪威) ,曰厄勒祭亞( 今譯希臘) ,曰莫斯哥未亞( 今譯莫斯科) 。⑥

這一概括是基於當時的歐洲地緣政治情勢而作。艾儒略所謂的大國大致是按照從西到東、從南到北的地理順序排列,意大利與希臘分列第三與第十一。在具體到各國情況時,除西北歐諸國合而為一外,其餘諸國皆以專章加以論述。⑦ 其中《意大里亞》一章篇幅最長。除照例對該國的地理位置、四至經緯加以描述外,對意大利半島的歷史着墨頗多。羅馬以意大利最大城市的形象呈現在東方讀者面前: “拂朗查東南為意大利亞……舊有一千一百六十六郡,其最大者曰羅瑪,古為總王之都,歐邏巴諸國皆臣服焉。”①他着重描述了晚期羅馬帝國以來,羅馬城的重要地位:耶穌昇天之後,聖徒分走四方佈教。中有二位,一伯多琭( 基督新教譯作彼得) ,一寶祿( 基督新教譯作保羅) ,皆至羅瑪都城講論天主事理,人多信從。此二聖之後,又累有盛德之士,相繼闡明。至於總王公斯璫丁( 今譯君士坦丁大帝) 者,欽奉特虔,盡改前奉邪神之宇為瞻禮諸聖人之殿,而更立他殿以奉天主,至今存焉。教皇即居於此,以代天主在世主教,自伯多琭至今一千六百餘年,相繼不絕。教皇皆不婚娶,永無世及之事,但憑盛德,輔弼大臣公推其一而立焉。歐邏巴列國之王雖非其臣,然鹹致敬盡禮,稱為聖父神師,認為代天主教之君也,凡有大事莫決,必請命焉。其左右嘗簡列國才全德備,或即王侯至戚五六十人,分領教事。②

不難看出,艾儒略對羅馬城的歷史描述是具有高度選擇性的。公元元年( 1 Anno Domini) 對應於羅馬建城紀年,是羅馬建城 754 年( 754 ab urbe condita) 。此間七百餘年的歷史,艾儒略以一句“歐羅巴諸國皆臣服焉”一筆帶過,而對於耶穌昇天之後的歷史則詳加闡述———後一段歷史對於基督教作為世界性宗教的建立而言具有至關重要的意義。儘管看似是在講述羅馬歷史,實際上羅馬城在艾儒略的歷史敍述中,充其量不過是個表演的舞台。主角不是別人,正是彼得( Simon Petrus) 與保羅( Paulus Tarsensis) 。彼得乃是十二使徒之首、教會權威的基石,耶穌基督曾對他説: “你是彼得,我要把我的教會建造在這磐石上,陰間的權柄,不能勝過他。”( 《馬太福音》第 16 章第 15 節) 保羅則是受耶穌基督“揀選的器皿”,“要在外邦人和君王並以色列人面前,宣揚我的名”。( 《使徒行傳》第 9 章第 15 節) 兩人對於早期基督教歷史都具有極為重要的意義,彼得更是被天主教會視為羅馬城的首位主教,亦即首任教宗。如艾儒略所言,教宗制度延續“至今一千六百餘年”,對歐洲歷史的走向具有不容忽視的影響。對這一制度的源頭,他必定要回溯和交代。

同樣值得注意的是,唯一一位出現在《職方外紀》中的羅馬皇帝是“總王公斯璫丁”,即君士坦丁大帝( Constantinus I,306—337 年在位) 。事實上,君士坦丁大帝乃是羅馬帝國基督教化過程中至關重要的一個人物。在此之前,羅馬皇帝曾多次對基督徒進行鎮壓和迫害,最著名的即 303—313年間進行的“戴克裏先迫害”( Persecutio sub Diocletiano) 。③ 天主教會認為,正是 313 年君士坦丁大帝和李錫尼( Licinius,309—323 年在位) 頒佈“米蘭敕令”( Edictum Mediolanense) 後,這場大迫害才算正式結束。④有學者認為,艾儒略所提供的只是有關羅馬歷史“零星的介紹”,無法勾勒西方歷史發展的線條。⑤ 其實並非完全如此。艾儒略在《職方外紀》中提示的乃是羅馬帝國基督教化的線索。無論是早期的使徒傳教,還是君士坦丁的皈依,都是這條教會早期發展時間鏈上的重要環節。儘管在中世紀,羅馬教皇的權力才最終一度達到頂峯,但若要述清教會組織與教皇權力的歷史淵源,則必須回溯晚期羅馬帝國基督教化的歷史。正是基於這樣的考慮,艾儒略對羅馬歷史的闡述有了自己的詳略剪裁。相較於《意大里亞》,介紹希臘史地情況的《厄勒祭亞》一章顯得單薄許多,與古希臘歷史相關的記述更是寥寥無幾: “厄勒祭亞在歐邏巴極南……凡禮樂法度文字典籍,皆為西土之宗,至今古經尚循其文字。所出聖賢及博物窮理者,後先接踵。今為回回擾亂,漸不如前。”①就連古希臘最富盛名的“聖賢及博物窮理者”,艾儒略也僅舉亞里士多德為例作了極為簡短的説明。他對於古希臘歷史的簡省程度不亞於基督教化前的羅馬歷史,原因也大致相同。總而言之,在艾儒略傳遞的有關古代希臘羅馬的歷史知識中,最為核心的,乃是與歐洲的基督教化相關的歷史進程。與之無關或關聯較弱者,都被置於次要位置,一筆帶過。

艾儒略揀選古希臘羅馬史上重要事件的標準無疑是從宗教出發的。他對羅馬帝國的強調,目的在於凸顯羅馬城的重要性; 而強調羅馬城的重要性,乃是為了凸顯教宗的權威與地位。如果從其宗教身份來考察,可以説艾儒略對古代歷史的這種揀選無疑是服務於其傳教目的的。楊廷筠在其為《職方外紀》一書所作的序中對此已有頗為明確的概括: “西士引人歸向天帝,往往借事為梯,注述多端,皆有深意。”②儘管艾氏對晚期羅馬帝國基督教化的進程有着較好的歸納和梳理,但宏觀來看,古典時代的歷史只是被作為中世紀曆史的一個背景和鋪墊引入到中文世界之中。如若將艾氏關於古希臘羅馬歷史的宏觀塑造放回到《職方外紀》的整體敍述,乃至放回到整個明末清初的西學東漸過程中來看,可以發現,將西學知識“納入到天主教神學框架之中”,可謂是來華西方傳教士的一貫做法。③ 其目的,在藉此對中國士大夫的思想和認知體系進行滲透,以達到播撒宗教種子的效果。儘管艾儒略等人第一次為中文世界帶來西方古典歷史的知識,但其中仍有許多重要的面向被遮蔽。

2、 《東西洋考每月統記傳》所見希臘羅馬帝王年表

中文世界將觀察的視野擴大到基督教化前的希臘、羅馬史已是 19 世紀上半葉的事了。1833 年10 月,來自普魯士的新教傳教士郭實獵( Karl Friedrich August Gützlaff,1803—1851) 在廣州創辦了中國境內第一份近代意義上的中文期刊《東西洋考每月統記傳》( Eastern Western Monthly Magazine) ,向中文世界傳遞西方社會歷史、地理、哲學、法律、文學、科學等諸多方面的知識。④ 而在每一期中,有關“歷史”的欄目均位列“地理”“新聞”等欄目之前,居於首位。其中最為重要的,即分 11期連載的“東西史記和合”專欄,作者系倫敦傳道會( London Missionary Society) 傳教士麥都思( Walter Henry Medhurst,1796—1857) 。⑤在這裏,編纂者借用了中國古典哲學中的“和合”理念,以上下兩欄對比的形式,將西史與東史( 即中國古代王朝史) 相對照,藉此幫助中國人瞭解西方歷史的進程。① 古希臘、古羅馬以“厄利革朝”“羅馬朝”的名義、按類似於王朝更迭的形式,兩相接續,編排入西方歷史之中。對“厄利革朝”的論述始於亞歷山大大帝( Alexander the Great,公元前 336—公元前 323 在位) :

亞勒山得( 今譯亞歷山大,即亞歷山大大帝) 乃厄利革大王,最善用兵。勝彼耳西亞及周圍列國,獨以色耳國不敢攻破。因聖書預言,亞勒山得能勝敵立國事,是故神之。在位八年。腓利百亞利地五士( 今譯腓力·阿里達烏斯,即腓力三世) 在位七年。亞勒山得以五士( 今譯亞歷山大,即亞歷山大四世) 在位十二年。是王死後,國遷於以至比多( 今譯埃及) 。

百多利米拉古( 今譯托勒密,即托勒密一世) 在位二十年。

……

革利阿巴得拉( 今譯克麗奧佩特拉,即克麗奧佩特拉七世) 為婦人。極美而無謀,故滅於羅馬。如是厄利革朝亡。在位二十一年。②

大體而言,“東西史記和合”以一種類似於君主年表的形式呈現歷史的線性發展。③ 姑且不論亞歷山大大帝以前紛爭不斷的希臘歷史,哪怕是亞歷山大大帝故後的希臘化時代( Hellenistic Period) 也被敍述成一種單線演進的故事。④ 亞歷山大帝國的分裂與繼業者王國之間的戰爭被省略,而直接以埃及的托勒密王朝作為希臘的繼承者。儘管從文化言,埃及的托勒密王朝確實保存了大量的希臘色彩,也是地中海世界中存在時間最長的希臘化國家; 但無論就疆域抑或法統來説,它都無法被視為亞歷山大帝國唯一合法的繼承者。

在“東西史記”的對比中,與這一段歷史相對應的“東史”乃是“平王東遷”的故事。⑤ 為幫助中國讀者更便捷地瞭解歐洲歷史的大致發展趨勢,麥都思以類似的國都遷徙式的表述對這一時期的紛亂混雜加以濃縮和概括,甚至不惜隱匿一些關鍵性的史實。在之後羅馬史的記載中,我們將看到更多類似的案例。為在有限的篇幅裏梳理出歐洲歷史發展的主軸,這樣的技術處理變得極為普遍。⑥ 在類似於“王朝更迭”的敍述框架裏,從“厄利革朝”到“羅馬朝”過渡的歷史敍述顯得頗為關鍵。如何對西方歷史加以改造以便東方人理解,但又不至於過分歪曲史實? 麥都思將所謂“厄利革朝”的滅亡定位於克麗奧佩特拉七世( Cleopatra VII,公元前 51—公元前 30 年在位) 即所謂“埃及豔后”的自殺,實際上以希臘化時代的結束作為“厄利革朝”終結的標誌。

這樣的處理看似過於牽強,實則具有一定的合理性。在“東西史記和合”的歷史書寫中,奧古斯都( Augustus,公元前 27—14 年在位) 被稱作“羅馬朝”的“始皇”。為了給讀者一種“王朝更迭”的觀感,勝朝的滅亡不能距離新朝的建立太遠; 如若所謂的前朝滅於當朝,那便更符合中國人有關王朝史的傳統認知了。由此觀之,厄利革朝亡於埃及豔后,新的羅馬朝由此奠定,似也是最為合適的書寫選擇。一方面,托勒密王朝亡於羅馬乃是歷史事實,另一方面,屋大維( Octavius) 被授予奧古斯都的帝號確實是在消滅馬克·安東尼( Marcus Antonius,公元前 83—公元前 30) 及埃及豔后的聯合艦隊之後。

至於羅馬歷史,從篇目結構來看,所對應的中國古代王朝乃是秦、漢。麥都思將奧古斯都稱作“始皇”,某種程度上也是為了與“東史”相對應,將之納入中國本土的知識結構。在他有關早期羅馬帝國曆史的描述中,奧古斯都、提比略( Tiberius,14—37 年在位) 、卡里古拉( Caligula,37—41 年在位) 三朝居於核心地位,篇幅也最長。不過自始至終,帝王生平事蹟都不是麥都思想要強調的核心,有關耶穌的降生、昇天以及基督教早期傳播才是敍述的重點,福音書成為所謂“羅馬朝”歷史書寫的基礎和核心材料來源。① 這樣的書寫背後是中世紀一種普遍的歷史思想,即認為奧古斯都一統海內,達成所謂的“羅馬和平”( Pax Romana) ,乃是為基督耶穌的降生創造條件。② 麥都思力圖讓中文世界接受的正是這樣一種對基督教而言頗為實用的羅馬史。在這樣的觀念支配下,羅馬帝國史成為早期基督教史的附屬品,失去了原本的獨立地位。

有趣的是,麥都思將佛教的產生也與基督耶穌的福音聯繫在一起。在他的描述下,耶穌的形象在“入天竺國”後,“被該處人錯聽亂傳,真假相摻,弄出佛教來”。東漢之時,“明帝使人入西求聖人,恨不識路,不知真本,逢遇沙門,隨引入中國,為禍不淺矣”。③ 他將“佛氏所言”斥為“大亂之道”,將佛教稱作“無父之教”,一方面如論者所指出,乃是為了迎合當時中國士大夫的胃口; ④另一方面,也是在論證基督教信仰的崇高性和正確性。麥都思將漢明帝塑造為負面典型,指斥他“為人之父而崇無父之教,居君之位乃容不臣之人”,乃“明教之罪人”; 緊接着,便在有限的篇幅裏着重描繪了君士坦丁大帝米爾維安大橋戰役前的神奇經歷,並將其獲得的勝利與基督教信仰建立起聯繫,作為正面典型案例。他寫道: “幹士但天( 今譯君士坦丁) 升位之時,有多敵手。或日要戰,帝求神天耶穌輔之。求畢,仰看天雲,有十字架之狀,上寫曰: “以此勝敵。”故帝用十字架為號,而敵大敗。”⑤這一歷史故事歷來為教會史家們津津樂道,他們將君士坦丁的勝利歸結為耶穌基督的相助,正如拉克坦西在《論迫害者之死》第 44 章中所描述的:

君士坦丁被一個夢所引導,將神聖的符號描繪在他士兵的盾牌上,就這樣投入戰鬥。他按照被要求的那樣去做,把字母 X 畫在盾牌上,並用一根垂直線貫穿它,再在頂端畫一個圓弧。這是耶穌基督的符號。有了這個符號,他的軍隊開始迎敵。……這場毀滅性的戰爭最終以君士坦丁被元老院和羅馬人民熱烈歡迎並承認為皇帝而告終。⑥在麥都思筆下,晚期羅馬帝國史儼然成了早期基督教史。其史料來源無外乎兩種,或是教會史家的歷史作品,或是當時基督教護教士的作品,信仰多神教( polytheism) 的古典史家及其作品受到刻意的冷落和忽視。⑦ 他努力地提升讀者皈依基督教所能帶來的潛在現實收益,並在基督教信仰與歷史人物的功過成敗建立起直接的因果聯繫。⑧ 可以説,在《東西洋考》的編纂中,宗教的地位從未“遠遠退居其次”。⑨ 相反,神學思想寓於文字書寫的背後加以傳達,編纂者思維中的宗教底色從未褪減。

總的來説,作為西方古典歷史在華傳播的重要一環,“東西史記和合”首次完整介紹了托勒密王朝和羅馬帝國時期的歐洲歷史。從屋大維開啓帝國時代,到最後一位受廣泛承認的西部皇帝尼波斯( Nepos,474—475 年在位) 被殺,幾乎所有的“奧古斯都”都覆蓋了。① 這對羅馬史知識在中國的傳播而言,無疑具有里程碑意義。然而,“東西史記和合”的編纂也留下了頗多遺憾。一來是囿於傳統知識結構,希臘與羅馬之間的繼承關係被刻意構建成“王朝更迭”的形態,在這樣的敍述框架下,有關亞歷山大大帝以前的希臘歷史、王政及共和時代的羅馬歷史不得不付之闕如; 二來是受制於編纂者的宗教情結和傳教需要,羅馬帝國史中宗教性事件的意義被過分誇大,史學受神學支配,使得歷史的宏觀發展趨勢反而被遮蔽。正因上述的種種缺陷,一部真正學術意義上的古希臘、羅馬史,才更為中文世界所需要。

3、 艾約瑟的學術傳教策略與西方古典學的引入

1880 年 12 月,時任中國海關總税務司的赫德( Robert Hart,1835—1911) 委託他駐英國及歐洲的代表,同時也是中國海關駐倫敦辦事處主任金登幹( James Duncan Campbell,1833—1907) 以總税務司的名義購買麥克米蘭公司( MacMillan & Co. ) 出版的“科學初級讀本”和“歷史初級讀本”兩套叢書,郵寄到中國。② 這一套叢書抵達中國後,時任中國海關總税務司翻譯的前倫敦會傳教士艾約瑟( Joseph Edkins,1823—1905) 受赫德委託,“於公牘之暇譯以華文”。③ 除譯著十五種外,艾約瑟自撰《西學略述》一種概述西學源流,合為“西學啓蒙十六種”,於 1886 年由税務司署刻印發行。④其中包括中國近代史上最早的兩部古希臘、羅馬史專書———《羅馬志略》和《歐洲史略》。⑤《希臘志略》( History of Greece) 原書作者系英國歷史學家查爾斯·法伊夫( Charles Alan Fyffe,1845—1892) 。該書作為古希臘史的入門讀物,在英國一經出版便深受好評,銷量頗豐。⑥ 《羅馬志略》( History of Rome) 的情況大體類似,原作者曼德爾·克賴頓( Mandell Creighton,1843—1901) 系劍橋大學首位迪克西基督教會史教授( Dixie Professor of Ecclesiastical History) ,同時也是最早的英語歷史學學術期刊《英國曆史評論》( English Historical Review) 的首位編輯。該書 1875 年初版後,同樣廣受歡迎。⑦

艾約瑟在翻譯兩部作品時,並未受中國本土知識框架的限制而對內容進行剪裁,而是保留了原書的敍述框架和結構。《希臘志略》從希臘族源講起,先描繪斯巴達、雅典兩城邦的政治、經濟發展,再介紹希波戰爭和伯羅奔尼撒戰爭,最後講述了從馬其頓興起到希臘化王國建立的歷史進程,總計7 卷。《羅馬志略》則以公元前 753 年羅馬建城作為起點,以 13 卷的篇幅,敍述了從王政,歷共和至帝制時代的羅馬歷史。其中政治與軍事的內容佔據了主要的位置。尤其是在前 8 卷有關早期羅馬歷史的書寫中,意大利統一戰爭、三次布匿戰爭( Punic Wars) 、對西班牙的軍事征服、共和國晚期的內戰皆以專卷呈現,格拉古兄弟針對羅馬土地問題進行的改革也被單列一卷着重探討。第 9 至 13卷講述羅馬自帝制肇始到東羅馬帝國滅亡的歷史故事,大致以羅馬帝國史上不同的王朝和歷史時期為卷節劃分的依據,在寫作上頗有“詳古略今”之感。① 相較於之前的希臘、羅馬史作品,這兩部書的一大顯著特點是宗教因素在歷史書寫中的主導性地位已不復存在,籠罩在歷史書上的神學色彩大致消弭。

這一點從希臘與羅馬二史的地位上,便可作出初步的説明。在《職方外紀》和“東西史記和合”中,有關希臘歷史的書寫無論篇幅還是完整程度,都遠不及羅馬歷史。《職方外紀》僅僅交代了希臘在禮樂、法度、文字、典籍方面“皆為西土之宗”,有關古希臘的歷史變遷無隻言片語; “東西史記和合”雖對亞歷山大大帝以降至托勒密王朝的君主有所羅列和介紹,但歷時更長的城邦時代卻未有提及。在傳教士看來,古希臘的歷史對於基督教世界形成並無直接的影響和意義,這部分的內容被極大程度地簡省了,相比於羅馬歷史的書寫,顯得更為殘缺和破碎。唯有到《希臘志略》中,這部分看似“無用”的歷史才被重新揀選示人,與羅馬歷史一樣,完整地加以表述和展現。希臘史地位的提升實質上是宗教因素淡化,政治、軍事、社會、思想等等多方面因素的重要性被充分認識的結果。從這一點來説,《希臘志略》的引進代表着西方古典學意義上的希臘史研究正式進入中國人的視野。

同時,在羅馬史的書寫中,有關基督教的記載,無論從篇幅比例還是神學色彩看,都大幅降低了。而以巨大的篇章對“異教”壟斷下的羅馬歷史被詳加描述。② 直到以“羅馬立帝之始”為題的卷9 中,方有一節以“耶穌教大興”為題,對基督教問題展開討論。③ 與《職方外紀》或“東西史記和合”形成鮮明反差的是,《羅馬志略》並不關注耶穌生平中的諸多神蹟,也沒有強調使徒傳教的重大意義,而是着重闡述了基督教興起的社會反響: 儘管“貧苦者入教尤多”,但因“教民皆不能隨俗所好,以進退俯仰”,“其教始為人所忿恨”。羅馬人的娛樂活動大多與異教信仰密切相關,因而基督徒們只能退而避之; 而帝國時代的“羅馬又有尊帝為神”的習俗,“教民不從”,故而被視為“違眾立異”、毫無忠君之心的社會異類。僅就這一段來看,便已傳遞出一個明顯的訊息: 《羅馬志略》的寫作已不再以正統基督教史觀為指導,而以一種更中立的視角兼容不同人對這種新宗教的不同看法。根據塔西陀( Tacitus,55—117?) 《編年史》( Annales) 的記載,當時的羅馬民眾普遍將基督教視為一種“有害的迷信”,基督徒被認為“作惡多端而受到憎惡”。對於基督教在羅馬城的流行,塔西陀抱怨道: “世界上所有可怕的或可恥的事情都集中在這裏,並且十分猖獗。”④能夠關注到古典史家的作品以及他們對於基督教興起的態度,已然與“東西史記和合”中以聖經故事和教會史家作品為依準的做法形成一種對比。

書中再一次提到有關基督教在羅馬的發展已是卷 12 中。⑤ 面對從尼祿到戴克裏先羅馬諸帝的迫害,基督徒“皆從容就義,志不少變”,“帝滅教愈亟,則教民愈固”。“至根斯丹典為帝,深悉耶穌教之盛勢已成,爰思立耶穌教為其國教,實為強國之上策也。”在這裏,君士坦丁的皈依已不再是耶穌基督神蹟支配下的產物,而是順應時勢做出的現實決定。《羅馬志略》所敍事重點,也已不是君士坦丁皈依對於基督教早期發展的巨大影響,而是基督教化對晚期羅馬帝國的人心歸一的現實意義。① 這與之前“東西史記和合”以“羅馬朝”為名,實際上以基督教發展為中心的歷史敍事形成鮮明對比。

羅馬史不再是基督教會史發展的鋪墊或附庸,這正是針對中世紀神學主導史學的一種反動。僅就《羅馬志略》的翻譯來看,這種反動“多大程度是艾氏自覺的選擇,實難判定”。② 但就中文世界對於羅馬史的接受與認知來看,這已然構成某種跨越。值得慶幸的是,譯者在忠於原文進行翻譯的同時,也進行了某種程度上“知識的再生產”,為後世研究者探尋其本人的希臘、羅馬史觀提供了門徑。在兩書中譯本正文之前,分別有“希臘志略年表”“中西羅馬年表”列舉古希臘、羅馬歷史上的重大事件。③ 原書兩年表並不存在,基本可以斷定乃是譯者所加。④ 在兩表中,艾約瑟將希臘、羅馬歷史上的重大事件繫於中國古代帝王的年號之下。⑤ “希臘志略年表”起於公元前776 年( 周幽王六年) “俄倫比亞會( 今譯奧林匹亞運動會) 初起”,止於公元前 30 年( 漢成帝建始三年) “埃及歸為羅馬省”; “中西羅馬年表”起於公元前 753 年( 周平王十八年) 羅馬建城,止於公元 1806 年( 大清嘉慶十一年) 末代神聖羅馬帝國皇帝弗朗茨二世( Franz II,1792—1806 年在位) 退位。艾約瑟所制年表大體遵循了原著所反映的歷史觀,有為數不多的幾處不同。⑥ 以長達 62 條的羅馬年表為例,其編寫大體以政治事件為綱,僅有一處提到“耶穌教”,內容為“根斯丹典為帝始立耶穌教為國教創建東都名曰根斯丹典城”,實際上是將“立耶穌教為國教”作為君士坦丁大帝國內政策的一部分加以介紹。① 使徒傳教、尼祿至戴克裏先諸帝對基督教的迫害,以及“米蘭敕令”等教會意義上的重大事件皆不專載。

從這一點上看,艾約瑟在有關希臘、羅馬史圖景的描繪中,並沒有因其自身的宗教立場而對新的歷史觀有所保留。如果説在兩部著作的翻譯中這一點表現得不甚明顯的話,那麼在兩張年表的編寫中,艾氏對神學史學的主動揚棄得到了更好的體現。這種選擇與他本人的傳教策略有關。儘管 1880 年艾約瑟便辭去了倫敦傳教會的工作,但他一直熱心於支持傳教士的工作,並身體力行前往教堂布道。在他看來,基督教的在華傳播並不應當以神蹟的過分渲染為主軸,而應將西方科學學術作為吸引中國信徒的工具。早在 1852 年,艾氏便在《北華捷報》( North-China Herald) 上提出,“知識就是力量”,“用地道的中國語言翻譯出版歐洲著作的努力……經過更好的引導,能為基督教在知識界的影響力開闢道路。若知識界不認同我們在知識上的優越性,則一切企圖將是徒勞的”。②儘管在表面上,將神學思想從歷史書寫中剝離出去的做法與基督教的在華傳播有相違背之處,但若將兩部古典歷史作品的翻譯置於艾約瑟對整個西方近代學術體系的推介中加以審視,便不難理解他尊重原著中的新歷史觀念的原因所在。新的歷史觀念與新的科學技術一同被艾約瑟視作基督教贏得中國信徒的知識財富。也正是在這樣的學術傳教的策略選擇下,中文世界第一部學術意義上的西方古典學著作得以問世。

4、結 論

受地理條件與交通工具的限制,明代之前的東方世界,對遠在“大海之西”的西方世界難有清晰的認識。③ 史家甚至懷疑,即使是所謂的“大秦王安敦遣使”都未必是真正的外交使節,而是“敍利亞商人所偽託”。同時期中國派往外國的使者,也“多屬求利商人”,並不肩負政治使命。④ 直到明末,這種中西間的隔離才被西方傳教士的東來所打破,對於古籍中曾出現過的“大秦”,中文世界方才開始有所真正的瞭解。

最早有關古代希臘、羅馬歷史的知識出現在西方傳教士編著的地理學作品之中。艾儒略《職方外紀》在描述歐洲地理格局( 尤其是希臘、意大利兩國) 時,對古代希臘、羅馬的歷史變遷有所提及。除對兩者的歷史地位有所定性外,對於基督教早期發展的線條進行了初步的勾勒。保羅和彼得的早期傳教、君士坦丁大帝的皈依等羅馬基督教化史上的重大事件首次呈現在中國讀者面前,成為艾儒略介紹中世紀歐洲政教格局的鋪墊和基礎。《職方外紀》對古希臘、羅馬史的塑造明顯以宗教為核心要素,與中世紀教宗制度形成無明顯關聯的希臘歷史被一筆帶過,僅有晚期羅馬帝國的歷史因其與中世紀教會史密不可分的聯繫而被擇要梳理。

到 19 世紀 30 年代,通過《東西洋考每日統記傳》中的“東西史記和合”,中國知識分子才接觸到有關基督教化前的希臘、羅馬史。“東西史記和合”採取一種類似帝王年表的形式,將西方歷史編排入東方讀者所熟悉的“王朝更迭”架構內。通過對歷史的剪裁和改造,亞歷山大大帝以前的希臘史以及奧古斯都以前的羅馬共和國史被隱去,希臘與羅馬被塑造成兩個在西方歷史時間軸上首尾接續的王朝,實際存在於兩個文明之間的共時性被掩蓋。此外,“東西史記和合”延續了《職方外紀》對於宗教事件的重視,並且更明顯地籠罩在一種神學氣氛之下。奧古斯都所造就的“羅馬和平”乃是為“神子”耶穌基督“降地救人”做準備; 德西烏斯欲“滅耶穌之名,但天意未然”,在位兩年便死於對蠻族的戰爭; 君士坦丁之所以能夠在米約維安大橋戰役中取得決定性的勝利,乃是耶穌基督護佑的結果……幾乎整部羅馬帝國史都以耶穌基督的神蹟貫穿,歷史的書寫名副其實地成為了論證基督教正當性的工具,服務於來華西人的傳教目的; 相反,歷史發展的真實趨勢被掩蓋,給中文世界認識古希臘、羅馬的歷史變遷製造了困難和阻礙。

正是在此意義上,1886 年《希臘志略》《羅馬志略》的翻譯出版顯得尤為可貴。這是中文世界最初兩部學術意義上的希臘、羅馬史著作。譯者艾約瑟在忠於原文內容和敍事框架的基礎上,主動接納並傳播了一種全新的歷史觀念。希臘與羅馬不再因其與基督教時代的遠近而被置於不對等的地位; “異教”統治下的歷史重新回到歷史書寫的中心,古典史家的作品也重新受到重視; 歷史書寫不再以單方面的記載作為依據,歷史人物亦不再僅僅因其宗教態度而被施以褒貶。政治史、社會史在歷史書中的比重明顯提升,成為與宗教史具有同等重要性的研究對象。一言以蔽之,《希臘志略》與《羅馬志略》所提供的,乃是基於古典意義寫作的古典,而非基於基督教意義寫就的古典。這種轉變的基礎是近代西方歷史學學術研究對中世紀神學史學觀念的擯棄,而直接推動力量則來自艾約瑟的學術傳教策略。明末以降西方傳教士所塑造的古希臘、羅馬史,唯有到此時方可稱得上是獨立之學問,成為可供中國學人進行學術探討的對象。