你被“躲漢子”笑抽了,有人在背後賺麻了_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2021-07-12 10:29

文:MrDisco 叮叮貓

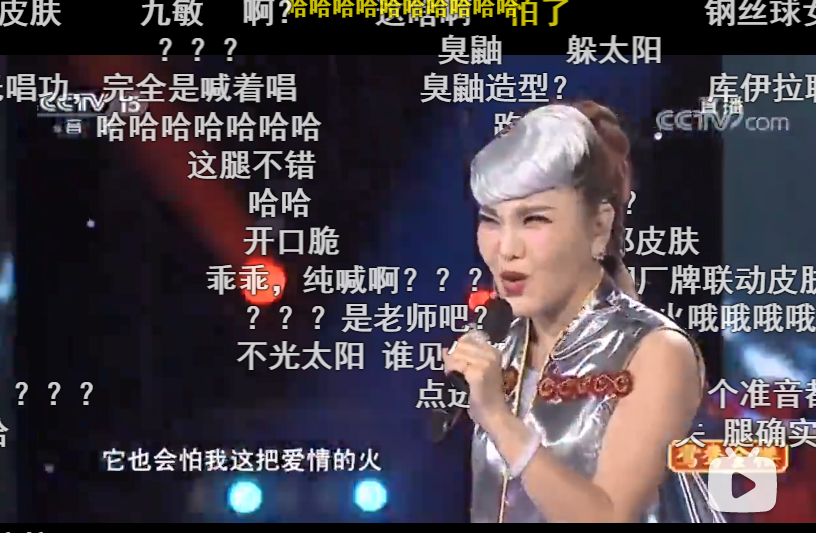

最近,B站鬼畜區誕生了一位天后級巨星:烏蘭圖雅,掀起的風暴之強烈,堪稱“歌壇馬保國”。

天后夢開始的地方呢,是她在央視唱了首草原情歌《套馬杆》,就此晉升鬼畜新寵,繼而迅速躥紅,成為歌壇梗王。

還沒看的可以學習一下

這個精華版

“套馬的漢子,你威武雄壯”——

對於備受大爺大媽喜愛的廣場舞金曲《套馬杆》,唱這首歌時,最重要的是連貫流暢,千萬不能斷,否則無法彰顯套馬漢子的氣勢。

然而這位大妹子老逆行了,到了全曲最關鍵的“套馬的漢子”,唱完“套馬的”,就立即把話筒甩向觀眾,讓底下一眾業餘選手接力唱“漢子”。

至於為啥“躲漢子”,是因為烏蘭圖雅害羞嗎?

那您可誤會了。原因是因為她氣不夠,唱不上去。躲漢子的實質,是在躲高音。

而且除了遞麥,她躲高音的妙招還有“拉麥”——比如第二次的“漢子”時,她把麥克風從嘴邊拉遠,假裝預防噴麥,實為再次躲漢子。這個行為藝術,得名“戰術拉麥”。

但再能躲,再能拉,她一首歌多少也得唱幾句不是?

就算她心裏想着全程都傾聽人民羣眾的歌聲,自己當個行走的麥克風,犧牲小我成全大我,觀眾也不允許她這麼謙讓不是?

所以一首歌唱下來,烏蘭圖雅躲避高音的遞麥、拉麥次數並不多,也就那麼五六七八九次吧,絕對不會超過20次,因此又被網友們盛讚“詳略得當”。

至於這詳略比例,我只能説,別人是往唱歌裏摻點互動,這姐妹是往互動裏摻唱歌啊。

可是,那些沒被她略過去的高音,就出事兒了——無一例外地都會破音,麥克風裏永遠都殘留着一聲吱吱尖叫,自帶電音效果。比如“給我一隻雄鷹”,就破成了“給我一吱雄鷹”,故而這位“蒙古之花”,又喜提全新諢號“蒙古吱花”。

由於這段整首歌下來,一直在“躲漢子”的風騷操作, 烏蘭圖雅加冕“躲漢子第一人”。

更神奇的是,網友們找來這個妹子之前的多場演出,發現她每次破音的地方都一模一樣,令人驚呼“何嘗不是另一種穩定發揮”的同時,也不得不懷疑,她的聲帶是否已經形成了固定的“肌肉記憶”,怎麼破音,在哪裏破音,都已經成了條件反射,生理本能了。

甚至連跟觀眾互動的台詞“朋友們你們好嗎,讓我聽到你們的聲音”“大家一起唱”“大家都是最棒的”,以及互動手勢都毫無差別。

躲漢子預警

烏蘭圖雅的肯定

網友已經get精髓

臉上也永遠洋溢着同樣“半永久微笑”,這樣的觀感,讓她如同一個在執行固定程序的機器人。

看背影都能自動腦補她是啥表情了

甚至做網絡直播,底下沒有觀眾的時候,她的操作都精準異常,照躲無誤:

説不定,她的真實身份,還真是某個神秘大廠出的全新版本歌唱機器人:草原機器歌姬。

而那個當年被郭達退貨的,則是90年代並不成熟的,定位也不同的家用版本。

這麼高精尖的科技,一定更是高度機密,千萬別説出去哈!

與上述“不變”形成鮮明對比的是,每次演出時或是參加典禮時,這位“機器歌姬”使用的“皮膚”卻千變萬化,堪稱“百變芭比”。

豆瓣網友罪樂感總結得就挺好:

原始皮膚,昆凌

↓↓↓

杜華娛樂 Kiki Tu

↓↓↓

硬核白月光(仔細看,還是三核的)

↓↓↓

草原郭采潔:刺金時代

↓↓↓

迪奧真我x妙脆角 聯名

↓↓↓

《女駙馬》高考季女性應援

↓↓↓

蒙古貞德,敏敏圖特爾

↓↓↓

電燈記

↓↓↓

紅蓮戰士

↓↓↓

金屬臭鼬

↓↓↓

許多人都費解,這樣一個本該在鬼畜區出道的寶藏車禍女王,為啥總能上央視唱呢?甚至還上了四次春晚。

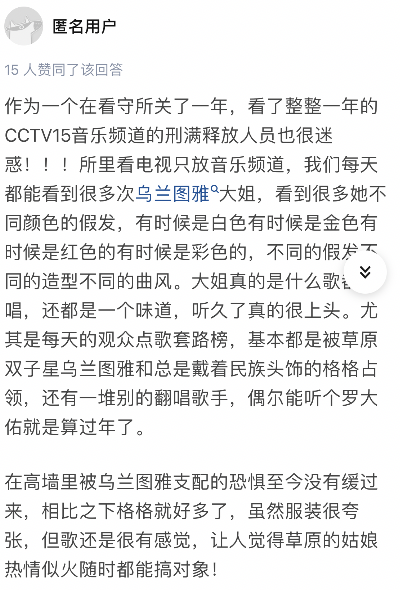

一個在看守所裏蹲了一年的帶兄弟,至今回想起這位AI歌姬,都忘不掉那深入骨髓的恐懼:

有人就評論裏辛辣嘲諷:“這姐分明是把中央台當自家KTV唱”。

説是嘲諷,但也相當現實主義,畢竟這位姐們上的是正規CCTV15——音樂頻道。

而她在央視演出時,儘管破音破成了一聲聲吱叫,但台上的嘉賓們依然給予真情的左右舞動,台下的觀眾也拍着小手只有笑容。

這種場景真是讓我想起了安徒生的經典童話——皇帝的新衣。

咱不得不迷惑:難道音樂頻道的歌手,是晚上擺攤現招的?

要是換成別的平台,還真未必這麼捧着她。比如2014年她參加華鼎獎發佈盛典時,也唱了《套馬杆》,但唱到一半時,主辦對她吱破雙全的表演實在忍不下去了,直接換成CD放原聲。

不過啊,換CD其實已經夠照顧她的了。這要是在我們東北的東方斯卡拉演成這樣,底下大哥的啤酒瓶子沒準都得衝她臉招呼上去了。

結果,混了這麼多年,大家到現在才發現:她在音樂頻道混真是屈才,應該早點來到B站鬼畜區釋放天性。

這也不禁讓人發出靈魂拷問:為啥這麼一個從來套不住漢子的機器歌姬,能把《套馬杆》唱到火遍全中國的地步呢?

懷着這個疑惑,我不免仔細調查了一番,結果意外發現,這背後牽扯出的,卻不止是她為何能霸佔《套馬杆》,更能看出資本對草原歌曲的侵蝕已經到了喪心病狂的程度。

1.真正唱火《套馬杆》的那個人,已經被遺忘了

為什麼烏蘭圖雅把套馬的漢子唱成了躲漢子,但在你的記憶中,《套馬杆》卻早就火了?

原因大半都該被歸功於一位叫烏蘭託婭的女歌手。

真正唱紅《套馬杆》的人,其實是她。

烏蘭託婭版《套馬杆》,建議大家洗洗耳朵

儘管名字很像,儘管都是來自內蒙古的蒙族女歌手,但我們絕對不能把託婭與圖雅“傻傻分不清楚”。

為了幫各位同學分清楚兩位烏蘭,也搞清楚為何《套馬杆》會有兩位“原唱”,班長把這其中的來龍去脈梳理如下:

2006年,烏蘭託婭以“梅露麗組合”報名參加“第12屆青歌賽”,雖然沒得大獎,但進入了全國前12名,此前一直默默無聞的她,終於讓更多人見識到了她兼具高亢嘹亮與多情婉轉的歌喉,大氣沉穩的颱風。

令人唏噓的是,已故歌手姚貝娜,也參加了這屆青歌賽。

2007年,烏蘭託婭與廣州新月演藝經紀公司簽約。而這家公司,當時從內蒙古地區採購了《套馬杆》《我要去西藏》《高原藍》《幸福花兒開》《火鳳凰》《七月的草原》等歌曲的版權。

2009年1月17日,烏蘭託婭發佈專輯《我要去西藏》,其中收錄了《套馬杆》。

值得一提的是,此後大火的《套馬杆》並不是這張專輯的主打歌,甚至只是一個充數的作品。如果不是在錄製工作就要結束的時候,烏蘭託婭覺得這首歌很好聽就錄了進去,這首歌很有可能繼續被冷藏。

而在整個2009年,烏蘭託婭也沒有任何機會在演出中演唱《套馬杆》。新月公司在那一年只為她提供了一次演出機會,還是去西藏唱《我要去西藏》。

明明擁有不俗的唱功與被更多人聽到的渴望,但烏蘭託婭在那幾年,卻處於“養老”狀態,每天的日常就是白天在出租屋裏看看電視、上上網,晚上去健身房。而新月公司除了為她提供房租和一千多塊錢的生活費,幾乎沒有任何宣傳推廣,也沒有任何演出、任何通告。

不論是考慮到職業發展,還是為了維持生活,烏蘭託婭都無法忍受這樣的狀態。

於是在2010年年初,三年合約期滿後,烏蘭託婭決定不再和新月續約。

可是就在這時,命運跟烏蘭託婭開了一個天大的玩笑。

2010年下半年,她唱的《套馬杆》在網上躥紅,被騰訊評為最受歡迎十大網絡歌曲之一,併入圍央視的“唱響中國”。

2011年3月,烏蘭託婭與《套馬杆》迎來高光時刻,在央視“唱響中國”頒獎典禮上唱響此曲。

但她能繼續唱《套馬杆》的日子,也就此進入倒計時。

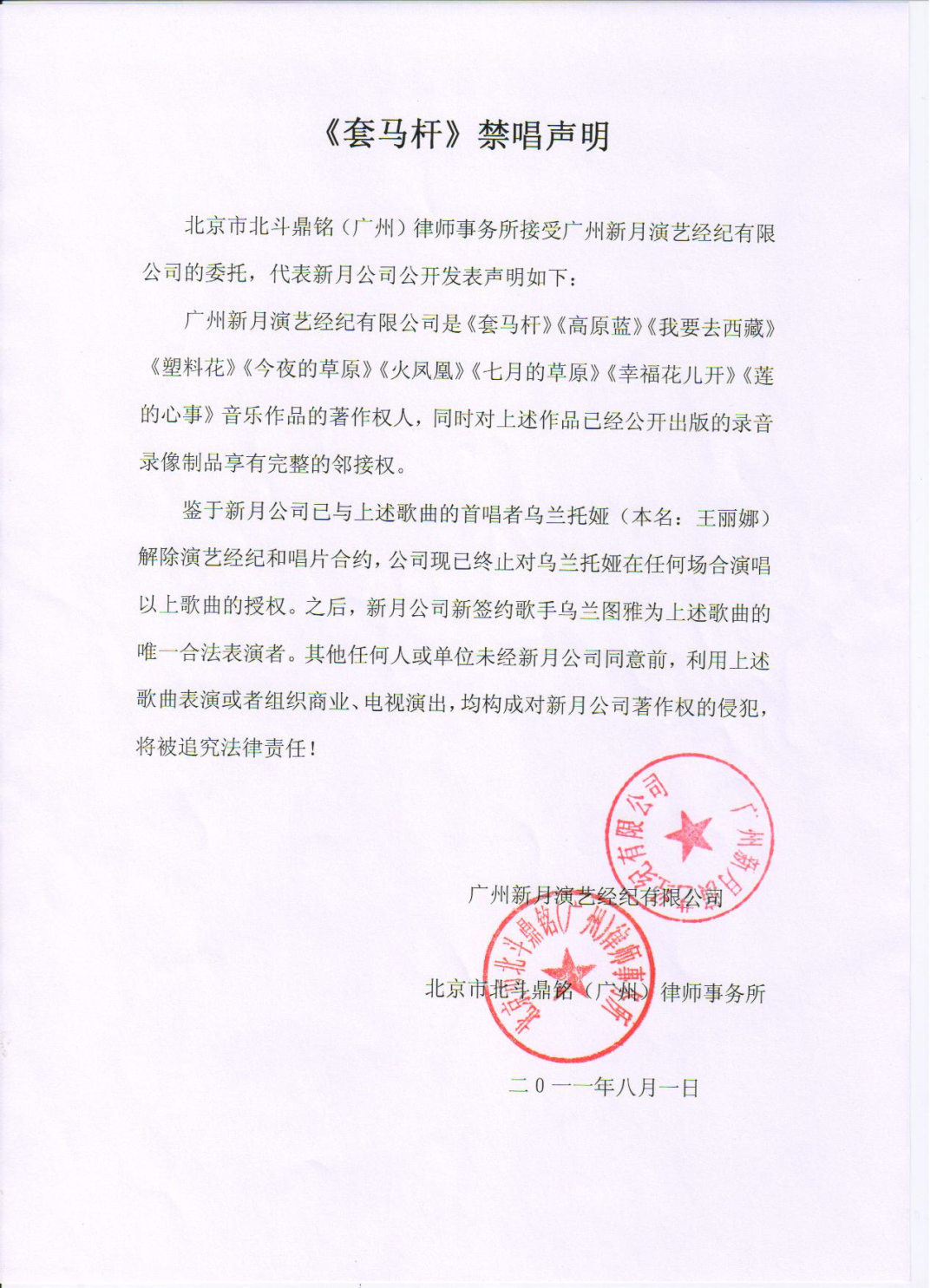

她的前東家新月公司出手了。

他們先是物色到了頂替烏蘭託婭的人選——

此前幾乎沒人認識,在北京一個蒙古餐廳賣唱的烏蘭圖雅,正是在這時登上歷史舞台,開始被新月公司一步步研發為繼續用《套馬杆》圈錢的機器歌姬。

2011年6月16日,新月將《套馬杆》作為烏蘭圖雅的出道主打曲目,重新進行錄製和包裝推向市場。

與此同時,新月公司給各大平台、演藝場所發佈聲明,宣稱禁止烏蘭託婭在任何場合演唱旗下一系列歌曲,其中當然少不了《套馬杆》,如果想唱這首歌,必須安排他們公司的烏蘭圖雅。

烏蘭託婭本以為,此事就算告一段落。即便不唱《套馬杆》,她也可以闖出一片天。

可是,在先後施展卸磨殺驢、移花接木等狠招後,新月公司並沒有停止對烏蘭託婭的圍追堵截,始終觀察着她的一舉一動,生怕這位“叛逃者”出人頭地。

比如2012年2月,烏蘭託婭發佈新歌《火紅的薩日朗》,新月幾個月後就為烏蘭圖雅打造了《紅紅的薩日朗》。

對於這樣的騷操作,我只能説一句

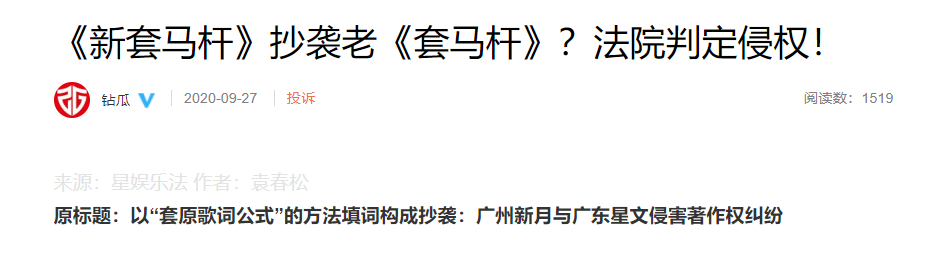

2012年9月,烏蘭託婭又推出《新套馬杆》。為了防止有人“高仿”,這首歌的詞、曲、演唱都由她一人完成,並拉高N個Key,憑實力防止盜版。

可是新月公司又對烏蘭託婭發起訴訟,《新套馬杆》被判定侵權。

在烏蘭託婭失去大熱曲目,苦苦地從頭再來時,被新月力捧的《套馬杆》二代目烏蘭圖雅,卻坐享這首神曲的熱度,步入人生巔峯。

2014年,烏蘭圖雅登上春晚演唱《套馬杆》,知名度大增,歌壇流傳美名“草原之花,烏蘭圖雅”。

吃着《套馬杆》大火的紅利,她可謂是順風順水,至今已經上了4次春晚,其它的央視演出、商演更是跑到腿發麻。

同時,她還斬獲了一系列很有排面的頭銜,長到連龍媽都得服:

中國蒙古族青年歌唱家、全國青聯委員、全國最美志願者、中國音樂家協會理事 、中國文學藝術界聯合會第十次全國代表大會代表、中宣部2019年第十五屆精神文明建設“五個一工程”獲得者、內蒙古文聯文藝志願者協會副主席……

在這裏不得不佩服,別看這姐妹唱功槽點滿滿,但在拓展人脈、混圈子這點上,卻是技能樹點滿。連唱火《吉祥三寶》的歌唱家烏日娜,都被她忽悠到當了她的老師。

互聯網時代,更讓她可以輕鬆地流量變現。

如今她的抖音商單報價,10W元起步;商演報價,唱3首歌18W。不過考慮到她遞麥、拉麥的次數,3首歌的密度也就頂別人1首半吧。

絕大多數人都想要的名、利,她都有了。妥妥開了自動瞄準外掛的人生。

不過,始終逃不掉與烏蘭託婭做對比的她,真的算是一位贏家嗎?

按名和利的標準,她當然是。

但如果按照藝術標準來衡量呢?她恐怕又不是。

客觀來説,烏蘭圖雅如果按照適合自己的路線發展,或許能夠成為一位不錯的女中音歌手。可是,因為同樣出身蒙族,名字也很像,就硬是被公司打造成了烏蘭託婭的替身,從此唱着始終上不去的高音,活在她人的影子之下。

而且烏蘭圖雅與新月公司,在合作期間同樣是矛盾重重,關係緊張。

2016年,烏蘭圖雅,也和被她扮演的烏蘭託婭一樣,向新月提出解約。

而這,也成了烏蘭託婭在這一年與新月公司冰釋前嫌,時隔5年後又拿回《套馬杆》演唱權的契機。

這一次,被剝奪《套馬杆》演唱權的,又輪到烏蘭圖雅。

不過已經積累無數人脈與資源的烏蘭圖雅,顯然擁有足夠的議價能力,在2018年又買了《套馬杆》的十年演唱權。所以自那之後,這首歌便有了烏蘭託婭與烏蘭圖雅兩個“合法原唱”。

為何明知自己聲音條件不適合《套馬杆》,也要不惜一切代價,延續這種捆綁呢?

看來,在資本帶烏蘭圖雅“搶走”《套馬杆》的那些年裏,她又何嘗不是被《套馬杆》牢牢套死。

被套了這麼長時間,她固然獲得了本不該屬於自己的名利,可是也在付出被套的代價。

我們肉眼可見的代價之一,便是她成了一個毫無靈魂的歌唱機器。她的半永久笑容,總是定時上演的破音,機械的肢體語言,充滿套路的互動,都是那些年裏,徹底放棄自我當個傀儡,僵硬地扮演“烏蘭託婭”造成的結果。

就連做訪談節目,想起自己當年在餐廳賣唱的日子時,哽咽流淚的時間點,都拿捏得恰到好處。

演別人演太久了,她很難找回自主飛翔的能力。更致命的是,她早已割捨不掉《套馬杆》給她帶來的利益。

可是,在這個網友不會放過一切笑料進行鬼畜的年代,她的破音、她拙劣的套路,註定難逃被無限放大、反覆公開處刑的結局。

一夜成名與一夜之間被打回原型,都是這個時代最常見的事。

你或許可以扮演一時的草原之花,但總有一天會暴露成草原呲花。

當然了,對於這樣被人嘲諷的結局,對於沒能兑現的歌唱天賦,對於有沒有達成什麼藝術成就,烏蘭圖雅可能早已無所謂了。

就像她在剛出道的時候,還説過這首歌是烏蘭託婭先唱的。可在習慣之後,她就不再提了。

更關鍵的是,就算她在B站被年輕人鬼畜到成了笑料。但她的主戰場是央視,只要央視不鬼畜她,她的基本盤就不會受一絲絲影響。

説到這裏,我翻了一下這位姐姐的抖音,果然不出所料,她沒有半點慚愧,都主動玩起躲漢子的梗了。

真是不以為恥,反以為榮啊。

在短視頻裏她雖然唱上去了,但網友顯然沒有央視底下的觀眾好糊弄,沒有陪她玩“皇帝的新衣”,而是説:您都降了3個Key了,可不是能套到漢子嗎?

同時她的經紀人還出面解釋:拉麥是互動需要。

可咱這明明是互動裏摻唱歌啊!

出賣靈魂,換回金錢與名利。烏蘭圖雅是贏是輸,她有她的答案,我們也有我們的答案。而且現在給出的答案,恐怕還不是最終的。

而因為烏蘭託婭喜歡上《套馬杆》的聽眾們,也在這場鬧劇中備受傷害,在這些年裏被迫聽一個劣質《套馬杆》。

當然,受傷程度最深的,還是最早唱火《套馬杆》的烏蘭託婭老師。

即便她在2016年拿回了失去五年的《套馬杆》,但這遲來的和解來得太晚了,烏蘭圖雅吃遍紅利,4登春晚、開全國巡演、風光頭銜越來越長的時候,烏蘭託婭卻成了被遺忘的那個人,只能在地方台、網絡平台裏跑通告,甚至在小商場裏走穴。

2014年,烏蘭託婭在湖北衞視接受訪談時,主持人還問她:看到烏蘭圖雅唱被你唱火的《套馬杆》,你會不會覺得心裏好崩潰?

烏蘭託婭淡然地説:我一點都不崩潰,我覺得她唱得沒我好。真的。

那一刻,觀眾和烏蘭託婭都笑了。可這背後吞過多少酸楚,感受過多少命運的捉弄,也只有託婭自己一人最清楚了。

2.草原神曲

到底是誰的財富開源代碼?

不論烏蘭託婭和烏蘭圖雅之後的發展是好是壞,但那些把歌手當棋子的經紀公司,以及通過神曲賺取流量、賺取收視率,卻把觀眾當傻子的各大平台,是穩贏不輸的。

至於誰唱得更好,誰更有藝術水準,他們根本不在乎。

他們無非是看中了這其中的“大好錢景”罷了——

在“草原神曲”批量生產的每一個鏈條,他們都可以以極低的成本,博取極高的收益。

比如,不論是寫出《最炫民族風》《自由飛翔》《荷塘月色》諸多“廣場舞聖經”的張超,還是做出《套馬杆》《我從草原來》《天籟傳奇》的郭永利,他們的作品曾經都在各大彩鈴網上穩居前茅,動輒幾千萬的點擊量,讓人覺得詞曲作者也能實現財務自由。

可實際上,收入分配,先由運營商抽,運營商抽完公司和中介方抽,最後剩下的才由歌手和詞曲作者平分。到了他們這裏,能拿到的錢,只夠添置一些音樂設備,絕無暴富可能。

但這些歌曲的創作,卻如流水線批量生產速食罐頭一般順滑。比如張超寫《最炫的民族風》,只用了3天。

從這樣的產出與回報比率來看,在資本眼裏,這絕對是一本萬利的生意。

而詞曲作者的境遇並無太多人關心,歌曲再火,他們也只能充當幕後的“影子教父”,名氣有限,議價能力也有限,對資本制定的遊戲規則無可奈何。

這種模式和如今盛行的一些神曲公司如出一轍。

而在批量製造草原神曲的時候,資本也在不斷地“生產”草原歌手,哪怕他們根本不來自草原。

特別是那些缺少資源的小歌手,在市場上沒有任何議價能力,十分好操縱,是資本最愛的獵物。

正因為歌手全面工具人化,被徹底操控,當年業界才有一句名言,叫做:“鐵打的版權,流水的歌手。”

《香水有毒》的原唱胡楊林也有這樣的遭遇。2015年,她與公司解約後,公司馬上找到新人桂盈盈繼續唱《香水有毒》,連藝名取的都是極為相似的“胡楊琳”,迷惑程度絲毫不輸雪碧與雷碧,康帥博與康師傅。

這樣以資本為核心,歌手與創作者成為附庸的模式,當然是不健康的,對聽眾們也是一種傷害。

3.草原音樂,不應只充當晚會的點綴與廣場舞的伴奏

説到這裏,班長不禁想發出心底的吶喊:別讓草原神曲,成為草原歌曲的唯一歸宿。

從時間來看,自建國以後,“邊塞歌派”就成為中國當代音樂史相當令人驕傲的存在。

以1952年《草原上升起不落的太陽》為開始,從50、60年代的《草原牧歌》《敖包相會》《草原晨曲》《讚歌》《草原之夜》,到80年代《美麗的草原我的家》《草原晨曦圓舞曲》《我那落地生根的故鄉》《乳香飄》,90年代《草原戀》《草原夜色美》《雕花的馬鞍》,這些出自一個個老藝術家之手的草原歌曲,在那個交通不便利的年代,承載着當時國人對於遠方的嚮往;到了90年代中後期,騰格爾等先鋒音樂人,憑藉《蒙古人》《天堂》《傳説》這些自己創作或參與創作的大熱作品,更是把草原歌曲納入中國流行音樂版圖,讓草原歌曲不再只是作為官方歌曲存在。

騰格爾的蒼狼樂隊

特別是60、70年代,是一個缺少情歌的年代,所以許多草原歌曲那大氣又不失婉轉的旋律,含蓄又有意境的歌詞,就成為咱爺爺奶奶那代人為集體奉獻青春之餘,寄託個人情感的珍貴載體。

比如《草原之夜》,“美麗的夜色多沉靜,草原上只留下我的琴聲,想給遠方的姑娘寫封信,可惜沒有郵遞員來傳情”,寫得就極為內斂、含蓄,是那個年代不被稱為情歌的情歌。

這樣的歌曲,真的是那一代人最寶貴的青春記憶之一。

而從審美風格來看,草原歌曲,也不應該僅僅成為晚會的點綴,更不應該僅僅充當廣場舞的伴奏。

它唱出過草原人的勇敢與無畏,它呼喚着人與自然的和諧,它向草原表達崇拜,它渴望着心靈的自由。

它更沒缺過憂傷的情緒,不迴避草原疾苦,充滿現實關照,你能聽到草原人對草原沙化的迷惘與心痛,草原勇士們對被迫遷徙的控訴乃至憤怒。

騰格爾用蒙語演唱的《又是大旱年》

我聽見母親的山谷在哭泣,我看見父親的草原出現黑洞,我看見動物死在鐵做的圍欄,我看見無聲的吶喊在蔓延”

——HAYA樂團《遷徙》

這些迷惘、憂傷、憤怒的草原歌曲,顯然不會被那些媚俗的勢力們選中。

但這些歌曲的背後,卻擁有草原人更深沉的熱愛。

這是那些永遠歡快、永遠堆滿笑容、只能充當玩物的“草原神曲”,不具有的更高級的審美品格。

從草原走出的音樂,也可以是神秘的,不受語言束縛的,可以是不屑於廣場舞而衝向世界舞台的。

比如將世界音樂與搖滾樂完美融合的杭蓋樂隊,重金屬風格的九寶樂隊,在被國內搖滾樂迷熟知之前,他們就憑藉神秘的呼麥,用金戈鐵馬般的滾滾重音,震撼過WOMAD世界音樂節,燥翻波蘭伍德斯托克,征服一大批歐洲樂迷。

九寶樂隊在波蘭伍德斯托克音樂節演出現場

有國外歌迷在他們視頻下面留言:當年蒙古人征服歐洲用的是鐵騎和彎刀,如今他們用馬頭琴與吉他就可以了。

杭蓋的視頻,在油管上不乏200W+的爆款

這是真正的文化輸出,可是在國內,他們的音樂卻始終只在搖滾圈內傳播。這些年偶有大眾層面的曝光,但得到的扶持,不能同兩三天就能上央視的烏蘭圖雅相比。

這些從草原走出來的,聽感上不那麼流行的音樂,值得被更多的國人聽見。它們是真正可以拓寬我們審美,讓我們見識到草原音樂獨一無二魅力的存在。

倘若它們能夠得到更多的曝光,大眾的審美能力能夠提升,不這麼喂啥吃啥,那麼資本與平台,也絕對不會如此輕易得逞,導致劣幣驅逐良幣。

不論如何,草原神曲不應是草原歌曲的唯一代表。

我也相信,真正承載愛與自由的草原歌曲,哪怕暫時被遺忘,也會在今後某個燃火的時刻再度被所有人合唱。

希望《套馬杆》引發的“躲漢子”狂歡,給我們留下的不僅僅是鬼畜帶來的一時歡樂,也能讓更多人就此真正關注那些從草原裏奔騰而出的好音樂。

THE END