6棟301房的故事_風聞

触乐-触乐官方账号-2021-07-15 08:23

來源:觸樂

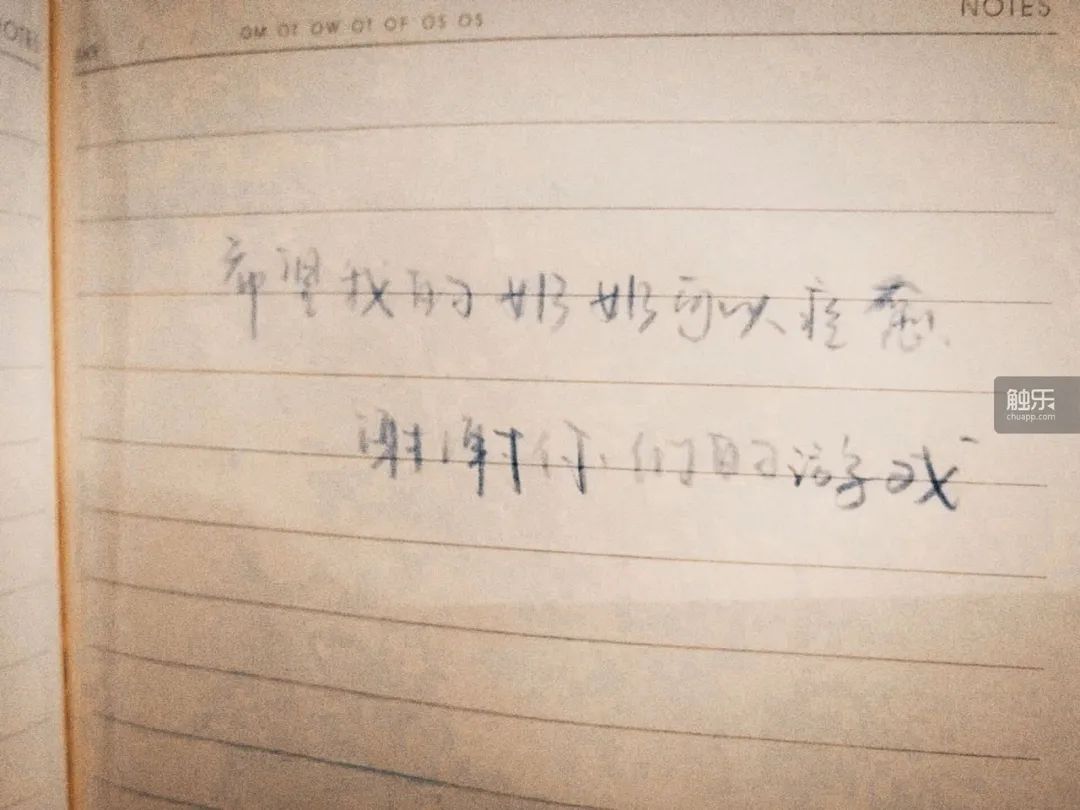

“希望我的奶奶可以痊癒,謝謝你們的遊戲。”

我參加了上個月的定福莊遊戲開發者大會。這是中國傳媒大學動畫與數字藝術學院遊戲系的老傳統,大四的畢業設計以展會的形式對外界開放試玩,還能跟開發者交流。最近幾年,它的名字規範了起來,叫做“中國傳媒大學遊戲系畢業設計體驗展”,去年因為疫情原因,展會停辦了,今年重新開張,對關注學生遊戲的人來説算個大事。我在逛展期間遇到一款遊戲,《6棟301房》,它是如此打動我,讓我在打車回家的路上就開始想給它寫點什麼。我和遊戲的開發者聊了聊,有關她的遊戲、學生作品和遊戲專業。

有些遺憾,行程匆忙,我沒能玩到所有的遊戲,也沒有詢問每一位開發者的名字,他們之中或許還藏着一些珍寶等待發掘。總之,以下是我當天的見聞。

1

展覽在中傳校內的廣告博物館舉行。從樓梯走上3層,是一間方形的大屋,裏面用桌子分成了4塊,桌上擺着筆記本電腦和iPad等待人們試玩。靠門的一側是大四的小組,更往裏的一邊是大二和大三的學生——在這裏,學生們三四人為一組進行畢業設計和聯合創作。

夏日午後有些悶熱,場館密閉,滿是筆記本電腦風扇的雜音。玩過一圈之後,我選擇去樓梯口透透氣。這半天時間我試玩了大約10款遊戲,一半是大二、大三同學“聯合創作”的作業,這個項目類似於畢業設計的熱身,通常在大三開始,時間不太充足,現場的幾個聯創作品也因為工期的原因顯得粗糙。另一半是大四的畢業設計作品,風格差異明顯,水準也有高有低。

展區地方不大,人卻挺多。實際現場比照片裏的看上去更暗一些

其中幾個畢設看起來不錯。一個是Roguelike卡牌《龜途》,試玩區排隊的人不少,我沒親手玩到,只好站着看了一會兒。美術挺好,玩法上有創新,添加了“九宮格”系統,讓牌跟牌之間產生聯結。在中傳官方B站賬號上傳的“遊戲系2021畢業設計展示”宣傳視頻下,《龜途》收穫了最多的好評。

《龜途》的美術自成風格,遊戲性也相當不錯

另一個看着不錯的是2D橫版動作遊戲,叫《Blood Engine》(即“血焰引擎”)。遊戲做了兩年多,從聯創前就開始了,組裏參與的成員來了又走。組長是個又高又壯的男生,叫雄大。其他同學還在忙着熟悉校園生活的時候,他就想着要做遊戲了。大二上到一半,系裏創作氛圍逐漸濃厚起來,他説:“我想做個動作遊戲。沒有什麼由頭,就是想做,而且一定是動作遊戲。”

後來,他真做起來了,就是《Blood Engine》,聯創、畢設,都是用它。除了雄大的組以外,人人都在做解謎、做塔防、做打牌、做建造,沒人做動作遊戲,因為工作量太大了。

我問他選動作遊戲的原因,他説:“我想做個酷的。”

我追問:“什麼是酷的?”

“難的、沒人挑戰的、自己喜歡的東西最酷。”雄大説。

《Blood Engine》的宣傳片被中傳的官方B站賬號上傳了,人們在彈幕裏留言“像是動畫專業做的”,雄大挺開心。他的作品在不少地方露了面,上過展會的宣傳視頻,參加過一些比賽,得了一些獎,在Steam也上線了頁面,一切似乎都在往好的方向發展。雄大告訴我,他想做獨立遊戲。他身上有股讓人信任的特質,好像什麼都能做到似的。我跟他説:“做獨立遊戲很難。”

他説:“我知道。”

現場玩家在試玩《Blood Engine》,畫面左側和椅子後的是遊戲開發者

下午5點是校方規定的撤展時間,我還沒完全體驗到所有遊戲,有些展位已經撤攤去吃飯了。門口有個老師有氣無力地招呼學生“下班下班,明天再來”,人們開始收拾東西,受到這種氛圍的影響,我也準備離開。

往外走的路上,我的目光移到了一個靠近門口的攤位。我注意他們已經好久了,每次看過去,試玩隊伍都有三四個人,每人都能玩上十幾分鍾。到了臨近撤展的時間,仍然有人在排隊。不管是看攤的開發者還是排隊的玩家都不怎麼着急,好像站着看人玩遊戲也是享受似的。我感到好奇,快步走過去加入了隊伍。

2

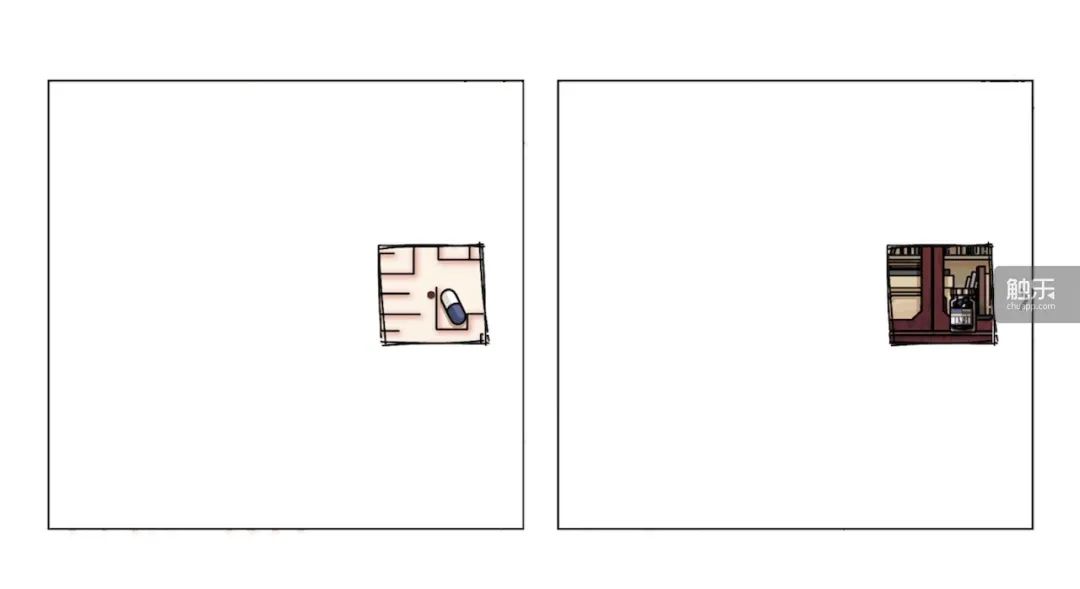

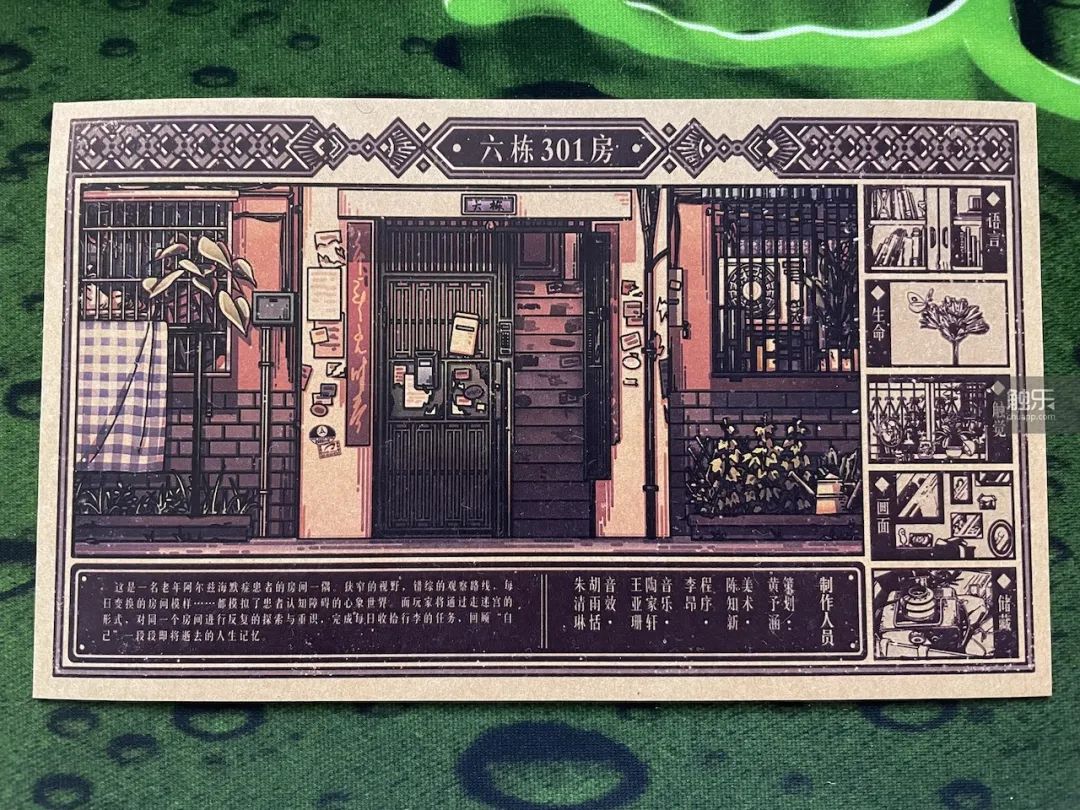

等待的時候,兩位開發者遞過來一張明信片,上面寫着遊戲的名字:《6棟301房》。明信片的背景是一扇舊門,像是七八十年代的老房子,側邊寫着“語言”“生命”“觸覺”“畫面”“儲藏”5個詞。我跟開發者們攀談起來,她們分別是美術陳知新和策劃黃予涵,程序李昂因為有事沒來。這是個3人團隊,成員都是女生。她們給我講了講基本設定——互動敍事遊戲,帶解謎要素。整個遊戲界面由兩個窗口組成,右側是一個房間的真實樣貌,左側是它的簡化版,由線條組成類似物品輪廓的迷宮,玩家控制的光標在其中游走,找尋現實之物在迷宮中的投影。

《6棟301房》的遊戲畫面,右側是現實畫面,左側是迷宮。玩家控制屏幕中的小圓點移動,尋找迷宮裏的物品

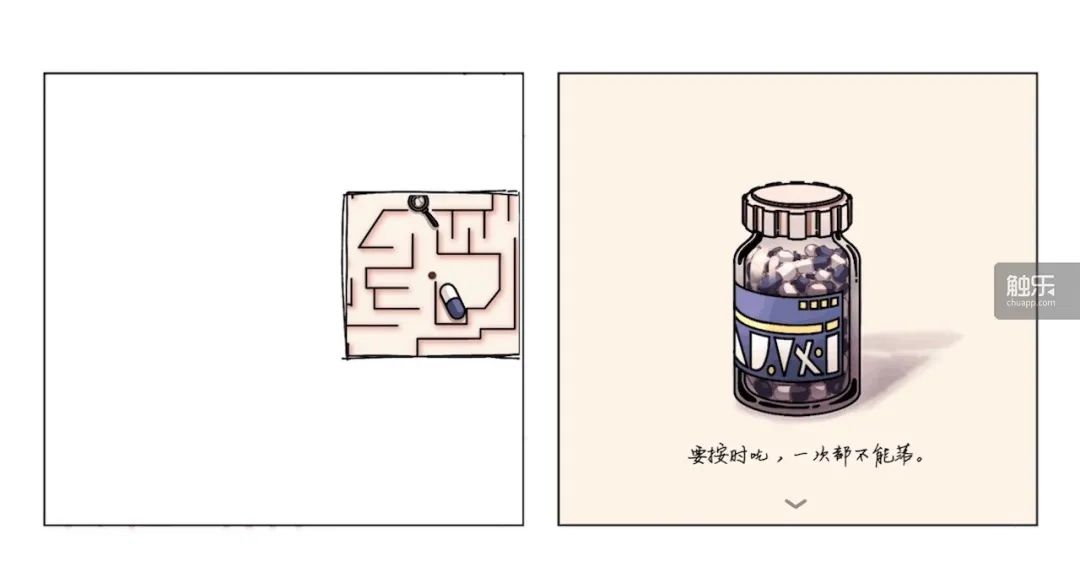

吃藥是每天必須做的事,每次吃完,視野就會大些,代表思維變得清晰

明信片最下面有幾行小字,模模糊糊地寫着:“這是一名老年阿爾茲海默症患者的房間一隅。狹窄的視野,錯綜的觀察路線,每日變換的房間模樣……都模擬了患者認知障礙的心象世界。而玩家將通過走迷宮的形式,對同一個房間進行反覆的探索與重識,完成每日收拾行李的任務,回顧‘自己’一段段即將逝去的人生記憶。”

《6棟301房》的明信片,初看不知道究竟是什麼樣的遊戲,但古舊的質感吸引人去玩

我和她們的聊天被頻繁打斷,試玩的人玩得不太順,每隔一會兒就摘下耳機回頭提問,叫走一個開發者。偶爾還有她們趕來捧場的朋友——相較於普通遊戲展,這次畢業設計展的來客並不限於遊戲玩家,更多是中傳校內其他專業的同學。

除了遊戲系在這辦展,動畫系也共享了廣告博物館的3層,兩撥人交錯參差,很多沒接觸過遊戲的同學也過來試玩。他們不瞭解輸入設備如何操作,遊戲玩家的圈子以外,“如何使用手柄”這種事未必是常識。我見到一個女生,她問看攤的開發者“玩你們的遊戲要錢嗎”,得到了免費的答覆後,她半信半疑,左右看了看,還是踱着小步走了。

試玩的人形形色色,來了又去。“一個關懷阿爾茲海默症患者的遊戲應該是什麼樣呢?”我這麼想着,在試玩者身後遠遠地看,只能看到一個模糊的輪廓——會像個紀錄片嗎?

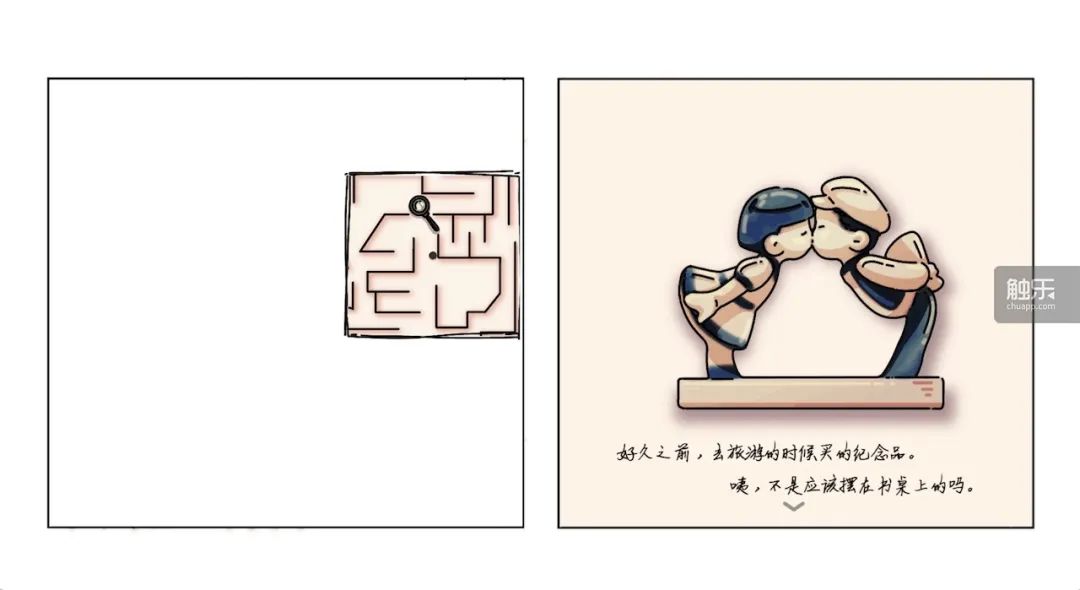

迷宮中的物品代表了往日回憶

“6棟301”是黃予涵外婆家的門牌號。外婆罹患雙向情感障礙和腦萎縮,症狀跟阿爾茲海默症類似,陳知新被老人帶大,對於這種細膩的情感,她們比大多數人更熟悉。“你會感覺一個熟悉的人逐漸離自己遠去了。”黃予涵告訴我,“不是忽然一下,而是一個漫長而痛苦的告別。”

這段經歷是黃予涵靈感的源泉,也是她的恐懼。這個病症有一定程度的家族遺傳性,她害怕母親將來也變成那樣,怕自己也是。

患病的老人無法訴説,他們甚至不知道自己遺忘了什麼。在自己的畢業作品裏,黃予涵、陳知新和李昂想讓玩家儘可能體會到這種無力感,體會記憶的流逝,一如淚水消逝在雨中——不是用紀錄片的形式,而是切實地讓玩家操控一個思維遲緩的老人,思考行動如走迷宮般複雜。這當然不是什麼修辭手法,而是真實的走迷宮。

整個遊戲只有一個場景,一間小屋。玩家扮演的老人通過走迷宮的方式找到那些充滿回憶的物品,把它們放進行李,等女兒來接她,哪怕她不知道為什麼要這樣。每天放在屋裏的物品都有變化,主題關於自己、愛人、孩子、學生,但房間依舊是那個房間。由於技術限制,迷宮設計相對固定,黃予涵考慮增加點難度,讓它動起來,更貼切地模擬阿爾茲海默症的遲鈍感——走迷宮的過程像是電信號穿梭於大腦,緩慢且時常卡死,需要不斷掙扎、回憶,找到新的出路……

許多電影和紀錄片都關注過阿爾茲海默症患者,黃予涵也看了很多,但她總覺得跟鏡頭後的世界有距離。她的母親是記者出身,小時候,母親總講些採訪時發生的事。黃予涵説:“我媽經常會出門採訪,對大部分採訪對象來説,記者和攝像的來訪會產生一種‘要去接待一個觀察我的人’的錯覺,這讓他們覺得正常生活和鏡頭前的樣子是被割裂開的,進而在潛意識裏展現一種不同的面貌。”她想消除這種差別,想把距離縮短。對她來説,遊戲可能是比紀錄片更好的媒介。

三人對《6棟301房》展台的氛圍塑造相當看重

在遊戲的結尾,老人會被一輛車接走。車子駛向哪裏,自己家還是養老機構?不知道。黃予涵解釋説,想讓一切回憶留在房間裏。

最初的版本里,接走老人的車上印着機構的名字,後來被抹掉了。黃予涵覺得,有些留白會讓結尾稍微遠離點現實,飄在空中,讓自己喘口氣。現實裏,把父母送到養老機構這件事,不管普通人還是阿爾茲海默症患者的子女去做,都不是個太罕見的選擇。人們總有些自私的理由,子女也好,父母也好,旁觀者也好。“我並不想評判什麼,也不是呼籲人們怎麼做。而且我儘可能地避免這種呼籲感,讓玩家自己體會。”黃予涵和陳知新説,她們把遊戲做成了一個解謎式的物品展示,以“收拾屋子”的方式還原曾經的記憶。在點點滴滴收拾東西里面,體會若有似無的詩意的感覺。

“不需要再去詮釋什麼了。”她們説。

3

我玩到了《6棟301房》,在經歷了一下午的等待之後,我用鑰匙打開了301的房門。光從天花板流向一面牆,再流到下一面、再下一面,直到照亮整個房間。音樂從降噪耳機裏傳過來,跟隨玩家控制的光點一起。右側的畫面由陳知新逐幀手繪,温暖明晰,左側模模糊糊地展現出一個輪廓,我在線與線之間遊走,找尋記憶的碎片。我從未知道阿爾茲海默症患者的世界是什麼樣的,就像不知道盲人的眼裏是否只有黑色。它一定不會像電腦左側屏幕上映着的畫面一樣,但又如何呢?這一切都顯得那麼和諧、優雅,像一捧奶油。

《6棟301房》的開篇,用一把鑰匙開啓了老房子的門

和諧是《6棟301房》的秘密,你可能玩過一些還不錯的遊戲,但它們在某個方面特別生硬,每一項都還湊合,每一項又都差一點,拼起來雖然感覺還行,但總覺得邊邊角角欠打磨。但青澀的《6棟301房》在這方面表現得很好,左邊的走迷宮解謎和右邊現實世界的聯結、劇情裏記憶殘片的設置、音樂音效的幫襯,甚至包括玩家控制的光標移動之緩慢,都能把人帶入一個活在回憶裏的、老人的視角。能知道她年輕時候的樣子,知道她如何與愛人相識相處,知道她有多愛自己的女兒,哪怕如今已完全認不出了。或許我們永遠無法知道真正的阿爾茲海默症患者究竟在回憶什麼,但那份沼澤般下沉的無力感卻能傳達到玩家的心裏。

當然,如果你用大型獨立遊戲的標準看的話,《6棟301房》也有一些不足。遊戲流程很短,整個流程在遊戲裏分為5天,每天差不多花費15分鐘,再怎麼拖沓,一個下午也能玩完了。故事推動的解謎遊戲很難再增加新的關卡,這意味着即使商業發行,遊戲的長度也應該不會有太多變化。

《6棟301房》身上有很多標籤,學生作品、嚴肅遊戲、女性開發者、遊戲系畢業設計、阿爾茲海默症關懷……拋開這些,吸引我的還是遊戲本身。

遊戲的所有場景設定在一間小屋中,在這個小小天地裏,遊戲迅速成熟。雖然黃予涵不斷説着“還沒做完”,5天的遊戲流程少了最重要的一天;雖然有些Bug還沒解決,細節的雕琢也不令她自己滿意。但從立意到程序完整度,再到美術資源的質和量……如果讓她們把缺失的劇情做完,然後直接上架Steam,我會直接購買包含原聲帶在內的豪華版——音效和音樂是她們找同學幫忙製作的。這裏從不缺少才華。

負責音效的同學在模擬從老房子的窗台上移動魚缸的聲音

黃予涵告訴我,她們從未當自己是學生團隊。一旦這麼想,就會不自覺地認為學生團隊是有極限的,有些事情註定做不到,她們不希望放棄任何一個想法、任何一個讓作品閃耀的機會。“哪怕我們是一個更大的獨立遊戲開發組,這個遊戲的樣貌也還會像今天一樣。”

4

這羣遊戲專業的學生似乎肩負了人們的期待。有些人想讓他們去當職業選手、當遊戲製作人、當賽事組織者……説真的,他們今後會進入遊戲行業嗎?數字娛樂專業的20個人裏,只有三四個人真去做了遊戲,去了“大廠”,更多的人分散到各個行業,今後可能不會再去做遊戲。即使是這些去了大廠的同學,他們也少有機會做完全屬於自己的遊戲了。

對於這些可能是他們最後作品的學生遊戲,我又該抱着什麼心態去玩呢?我應該期待什麼?中傳遊戲畢業設計展在各處宣發,微博、B站、公眾號……兩種聲音佔據了主流,“太好了,你們是中國遊戲的未來”和“就是市面上的遊戲換個皮,一羣人捧上天,無語”。二者之外的一些人,似乎對這些學生作品有些方向上的要求——創新的、實驗性的、有自我表達,還不能太商業。

但是,什麼是“創新”,什麼又是“實驗性”的?像《Baba Is You》一樣打破規則嗎?這不現實。創新一定程度是建立在試錯基礎上的,學生作品試錯成本低,可能不會消耗太多資金,給人一種“一定能創新”的假象,但實際上,錢的問題在學生身上也可能轉化為機會和時間的問題,拿這次畢業設計展來説,就有4組沒能產出成品,無緣展會。

學生開發者們偶爾也會有忙到通宵的時候

上了幾年學,心裏總有點話想説。因此上,“自我表達”反而是出現頻率更多的一個。《6棟301房》的阿爾茲海默症關懷、《Blood Engine》的“動作遊戲很酷”,還有些我上面沒提到的,比如一個看起來很像“織夢島”的遊戲《倒計世界》——兩位主創不太避諱這件事,他們用程序表達自己的水平,想以此當作去大廠的敲門磚,這同樣是自我表達的一種。

至於商業——這是個很矛盾的事,人們期待中的學生作品會帶點青澀和純真,少些商業感。但在這個互聯網時代,人人都能搜到“爆款遊戲的秘密”“如何讓用户留存率更高”,即便是學生,也想讓自己的遊戲能被更多人玩到,因此他們可能有意無意地讓自己的遊戲有了些許商業氣息。

這是我喜歡《6棟301房》的另一個理由。她們不太在乎遊戲賣得好不好,哪種遊戲類型更火。只是自顧自地選了個表達最舒服的方式。

《6棟301房》的3位主創,從左到右依次為程序李昂、美術陳知新、策劃黃予涵

填報志願的時候,遊戲並不是黃予涵的首要選擇,她的第一志願是數字媒體藝術的影視方向,她有一個做動畫的夢,最後卻被“隨手填的”遊戲系錄取了。入學之前,黃予涵沒怎麼玩過遊戲,上大學後才註冊了自己的Steam賬號。

中傳的宿舍不大,4人一間,上下鋪。桌子靠牆,長條形,牆上有巨大的儲物格擋着,只能放小於24寸的顯示器。PS4、Xbox One更是完全放不下,更別提龐然巨物PS5了。黃予涵和室友們買了Switch,用掌機模式玩聚會遊戲。

我問黃予涵:“在遊戲系的4年後悔嗎?”她毫不猶豫,甚至像是搶話一般地回答:“不後悔。”

“這4年在遊戲系更像是一個探索的過程,從最開始不玩遊戲到最後做遊戲。我自己也挺意外的。有些系安排的課時特別緊張,上完課就得做設計、拍片子,我們專業沒那麼緊繃,我也經常去蹭其他學院的課。”黃予涵説,“有時候我看到數字媒體影視專業的朋友忙得不行,自己還有點慶幸。”相較於分化程度更高的數字媒體影視專業,遊戲系給了學生們更多的空間探索、學習、合作。有些媒體會把遊戲系這幾個專業當成噱頭,説它們是“電競專業”,實際大不相同——當然,它們也有像是“賽事策劃”和“賽事導播”一類的課,但更多學的還是有關如何做遊戲。

不管是“遊戲專業”“電競專業”還是“女性開發者”或“學生作品”,黃予涵都不想被標籤束縛和奴役,一個遊戲專業的學生並不一定要去做遊戲或搞電競,她更想延續她的動畫夢想。

傳媒大學附近的夜景,2017級的畢業生們已經離開了這裏,去往更廣闊的地方

畢業季充滿了離別的氣息,等展會過後,我再次來到中傳時,陳知新和李昂已經離開了學校。她們3個有截然不同的職業規劃,我不知道未來會發生什麼,《6棟301房》能否成功發行?她們會成為優秀的遊戲製作人嗎?還是説,會進入其他行業打拼?這一切模糊而充滿魅力。

這些年輕的遊戲創作者,黃予涵、陳知新、李昂、雄大,還有一些我沒能知道他們的名字——無一例外地,保有着一顆熱忱的心。或許這是定福莊的環境賦予他們的,我不知道。哪怕獨立遊戲前路漫漫,這些人卻總讓我相信他們能幹出點什麼。

黃予涵是《6棟301房》的創作者中最後一個離開學校的。在此之前,陳知新已經回到了家鄉,重新思考未來的職業規劃;李昂保了研,在幫另一個團隊的忙。在我寫作的過程中,7月2號,黃予涵也要離開北京回到廣東了。她跟那裏的動畫工作室有了初步的交流,準備回去談談薪酬。相比於寒冷乾燥的北京,那裏是離家和夢更近的地方。

5

畢業設計展持續了5天,玩家的感想寫滿了一個小本。黃予涵把它帶回家留作紀念,對於她來説,這個小本就像遊戲裏那些象徵舊日回憶的物件。多年以後,這些留言會讓她們想起自己的學生時代,想起她們共同努力的作品,想起外婆在6棟301號的老房子。哪怕到了自己記憶消逝的時候,這仍舊是往日美好記憶的碎片。

本子的最後是一個簡短的留言,沒有署名。黃予涵説,看過之後,她想大哭一場。

“希望我的奶奶可以痊癒,謝謝你們的遊戲。”

願一切美好的希望都成真