國家篇(三)“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”:晚期帝國與士人們的“朝聖之旅”_風聞

死理性派-死理性派官方账号-“死理性派”是一种信仰,致力于从荒诞中寻找理性,从虚无中看到……2021-07-16 09:37

文 | 女孩慧敏

本文是棒槌熊君“國家篇”系列文章的第二篇,關於作者和文章的介紹見前文:

國家篇(一)“人生憂患讀書始”:印刷術、精神革命擴展與近代的興起

美國學者譚凱的一個觀點,使我印象深刻,值得反覆引用:“在唐代,政治中心與帝國其他地方之間存在一種類似殖民的關係。”[1]這並非唐代獨有的現象,而是中古國家的常態。公元前221年,秦併吞六國,結束了春秋戰國世卿世祿、諸國分立的封建時代,但此時形成的絕非明清時代的統一帝國,而更類似於秦國對關東六國的殖民征服。秦始皇並天下的次年開始修建馳道:

“為馳道於天下,東窮燕齊,南極吳楚,江湖之上,濱海之觀畢至。道廣五十步,三丈而樹,厚築其外,隱以金椎,樹以青松。”[2]

民國史家雷海宗即指出,“東窮燕齊,南極吳楚”兩句話極可注意,馳道只講東與南,不提西與北,可見所有馳道的路線都以秦,尤其是咸陽為起發點,直達六國的各衝要地,以便秦兵隨時能迅速地開出平亂。[3]此時仍是以關中為本土,視關東為外國的殖民統治模式。

秦國掃平宇內,廢封建用郡縣,是中國歷史與世界其他地區的一次“大分流”。在前現代的通訊、交通等技術水平限制下,國家政權的行政管理能力十分低下,基本上只能適應小國寡民的管控範圍,碎片化的分散政權才是普遍常態。偶有強權興起,通過武力勉強將地方性政權捏合為大型帝國,內裏實質也是無數地方性政權的名義聯合體,比如神聖羅馬帝國的皇帝和選帝侯、古代日本的幕府與大名,中國商周的天子與諸侯,等等。距離,是千百年來困擾無數雄才大略的帝王的未解難題,是消解暴政的最大武器,政令的傳輸、地方情況的反饋、税賦的徵收、軍隊的調動、後勤物資的保障供應、文化宗教的整合,統治的難度隨着距離增加而成指數倍地擴展。煊赫一時的帝國依靠武力維繫,脆弱的紐帶一旦崩解,立刻重新跌落到原先碎片化的穩定態。

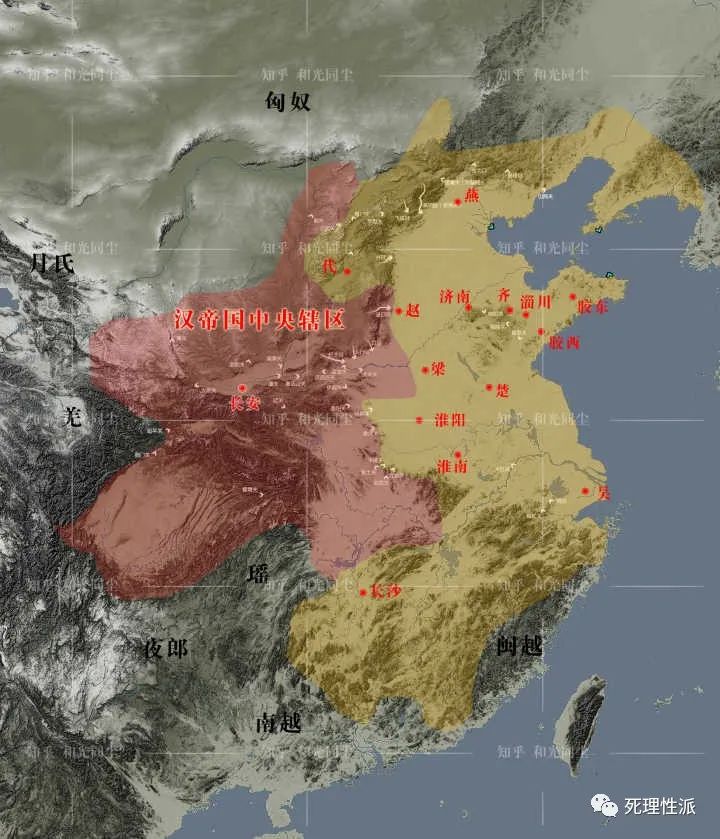

陳勝吳廣大澤鄉起義揭開了秦末紛爭的序幕,但消滅秦國的主要力量並非黔首,而是關東六國的舊族。順應重返封建的呼聲,項羽和劉邦都不得不分封諸王,最終異姓王變成劉姓王,但坐擁關中、巴蜀以控關東的地緣政治格局並沒有大的變化,從下圖即可明顯看出。

圖表1:西漢初年列國分封形勢圖[4]

隨着景帝時期“七王之亂”被平息,漢王朝開始剝奪諸王的置吏理民之權,代之以郡縣。錢穆指出,“中國歷史上講到地方行政,一向推崇漢朝,所謂兩漢吏治,永為後世稱美。”[5]地方上的太守與中央的九卿平級,官制簡便,升轉靈活,地方主官由中央任命,但可以自闢掾吏,也為地方社會的人才提供了一定政治參與的渠道。趙翼在《廿二史劄記》中寫道:

“蓋自漢制,三公得自置吏,刺史得置從事,二千石得闢功曹,掾吏不由尚書選授,為所闢置者,即同家臣,故有君臣之誼。……既有君臣之禮,遂有持服之制。”[6]

由此看出漢代地方政府有職有權,遠非明清時期中央一竿子插到底、只能等因奉此的地方政府所可比擬。西漢末年的綠林赤眉之亂,還是東漢末年的黃巾之亂,刺史州牧等地方長官均能聚攏地方勢力與農民軍相抗衡,最終演化為一方諸侯。

廢封建興郡縣,核心是要打造一支既有地方代表性,又能認同和服從中央的行政官僚隊伍,解決這一問題並不簡單,更需要靜待歷史的時機。帝國要在廣袤領土上施行直接統治,必須超越地方性的“口語世界”,上升為文字統治,所任用的官吏亦須有一定的知識水平。在前現代社會中,書籍短缺致使學習成本高昂,學習機會被限制壟斷在很小的社會羣體——甚至家族——的範圍之內,例如漢代所謂的家學。趙翼《廿二史劄記》卷五“累世經學”一條中講:

“古人習一業,則累世相傳,數百年不墜。蓋良冶之子必學為裘,良弓之子必學為箕,所謂世業也。工藝且然,況於學士大夫之術業乎。”[7]

他舉出孔氏、伏氏、恆氏等世傳經學的家族,皆歷經兩漢,綿延數百年,歷代為官。故此《漢書·韋賢傳》曾載鄒、魯等地有俗諺曰:“遺子黃金滿籯,不如一經”。擁有文化知識,就擁有了問鼎政治官職的基礎和優勢,而對文化知識的壟斷封閉,必然帶來統治集團的壟斷封閉。因此東漢以來,這種“教育—權勢—財富”的循環佔有,越來越多地圍繞“族”而展開了,就是説呈現為一種“學門—官族—豪右”的循環。在這裏,鄉里、官場、士林都可能成為循環的起點,甚至僅僅靠官場和士林的互動,就能形成士族。[8]

無論是兩漢的辟召制、察舉制,還是魏晉南北朝的九品中正制,相對於後世有着嚴格測評標準的科舉制,都更利於某些大族形成政治優勢,長期把持政壇。

魏氏立九品,置中正,尊世胄,卑寒士,權歸右姓已。其州大中正、主簿,郡中正、功曹,皆取著姓士族為之,以定門胄,品藻人物。晉、宋因之,始尚姓已。然其別貴賤,分士庶,不可易也。於時有司選舉,必稽譜籍,而考其真偽。故官有世胄。[9]

東漢末年直至唐末,狹窄封閉的政治參與渠道造就了一個相對少數、相對固定、以地域-族羣為標籤的精英羣體。“中古中國社會的最高階層,是由數百個大族所構成的集團——正如我們看到的那樣,這些大族構成一個堅忍不拔與充滿活力的寡頭階層。”[10]唐代柳芳遍數當時國內的大族:“過江則為僑姓,王、謝、袁、蕭為大;東南則為吳姓,朱、張、顧、陸為大;山東則為郡姓,王、崔、盧、李、鄭為大;關中亦號郡姓,韋、裴、柳、薛、楊、杜首之;代北則為虜姓,元、長孫、宇文、於、陸、源、竇首之。”[11]這樣的寡頭集團盤踞把持中央政權,對非核心區域的地方社會施行一種類似殖民的統治,國內各地域、各階層、各羣體對國家政權的參與渠道雖未完全斷絕,但受到嚴重限制,飽受歧視和排擠,即所謂“上品無寒門,下品無世族”。中央派駐的官員和軍隊駐紮在軍事要地和貿易重鎮,政治統治和文化影響集中在少數城市的城牆之內,春秋戰國時期“國”與“野”之間的分界直到唐代晚期仍普遍存在。特別是廣東、福建、江西、湖南等統治力量相對薄弱的邊緣地區。廣州城內的政府,與中原王朝體系保持密切聯繫。但是,廣州城外,是個由本地力量控制的“蠻荒世界”,對於這個“蠻荒世界”,廣州城裏沒有多少人理解,也沒有多少人打算理解。[12]

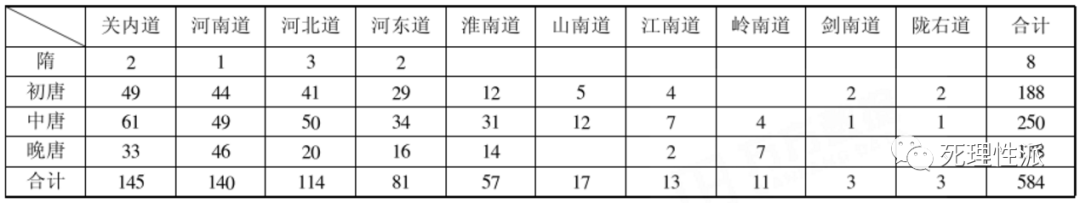

中古時期的門閥士族,政治角色和地位徘徊於貴族和官僚之間,既與中央權威有着千絲萬縷的聯繫,同時自身也擁有日益獨立的經濟、政治與文化基礎,莊園經濟佔有了大量土地與人力資源,擁有入仕的特權,更主導了精神文化風尚。門閥士族面對中央政權既有依附性,也有獨立性:獨立性使中央集權崩解,大一統帝國陷入分裂;依附性則使門閥士族最終未能演變為歐洲式的貴族,未能形成穩定、固定、法定的等級世襲體系,為隋唐時期中央集權的復興埋下伏筆。隋唐科舉制從制度上削弱了門閥士族把持政權的特權,但此時的科舉制還遠未成熟,其錄取名額沒有在國內各地區進行公平分配,而是過分集中於統治核心區,柳宗元講“京兆尹歲貢秀才,常與百郡相抗;登賢能之書,或半天下。”如下表所示:

圖表2:唐代各道科舉人才分佈表[13]

唐代科舉名額分配以京兆府為中心向四周逐漸減少,基本集中在關內道、河南道等黃河流域。這是地域的不平等,同時還有階層的不平等。定居於“兩京”地區的門閥士族依靠長久以來的學術傳承、社會聲望與家族關係網絡,長期把持着政府的高級職位。甚至到了唐末,還出現了一股講求士族流品的回潮,“鹹通乾符之際,豪貴塞龍門之路,平人藝士,十功九敗”,“當時士大夫以流品相尚,推名德者為之首”[14]。數據也顯示出“在唐代前期,最高官員中大族出身的比例降至56.4%,後期則為62.3%”。[15]

北宋時期,鑑於唐代政治參與渠道的狹小導致社會底層精英的絕望反抗,中央政府開始大開科舉之門。南宋王栐在《燕翼詒謀錄》一書中講到:“唐末,進士不第,如王仙芝輩唱亂,而敬翔、李振之徒,皆進士之不得志者也。”故宋太祖趙匡胤初登寶座,就“廣開科舉之門,俾人人皆有覬覦之心,不忍自棄於盜賊奸宄。”北宋開寶二年(969年),宋太祖就頒佈詔書,特奏貢士(科考落第者)馬浦等106人,各賜本科出身。由此,屢考不中者也可得到功名,享受國家俸祿的“特奏制”成了宋朝的國策,一直延續至南宋。不僅如此,宋太祖還推行“堂吏用士人”制度,他以過去“堂吏擅中書事權,多為奸髒”為由,“詔流內銓於前任令、錄、判、司、薄、尉,選諳練公事一十五人,補堂後官,三年一替。”並將此策作為“開基立國之宏規”。這樣一來“進士入官十倍舊數,多至二十倍”。政治參與渠道的擴大在邊緣地區表現得更為明顯,以廣東為例“整個唐朝289年間,全廣東只35人獲得進士學位,而來自廣州及其附近的就有8人。……在北宋155年間,全廣東出了189名進士,其中31名來自廣州及其附近。”[16]北宋時期,“引人注目的改變仍然出現了,這就是一套新式禮儀的推廣以及用科舉考試招募土著做官的制度。”[17]

宋代的科舉考試較之於隋唐,不僅在地域分佈上更加平均,在階層流動上也更加公平。宋代的中央王朝開始在各個地區大力推廣官學,“仁宗於明道(1032-1033)及景佑(1034-1037)年間,下旨於州、縣興建儒學,並撥給土地以資贍養,從此,許多地方都建起了儒學。慶曆四年(1044),仁宗又下旨,明令在府、州設立儒學,在能夠招到二百名以上學生的縣,也要設立儒學。”[18]造成的結果就是“自仁宗命郡縣建學,而熙寧以來,其法浸備,學校之設遍天下,而海內文治彬彬矣。”宋徽宗大觀年間,州縣學生就有16.7萬餘人(這個數目超過了20世紀50年代全國每年畢業的大學生的數目)。[19]

公共教育系統的初步建立以及印刷技術的進步,使社會大眾獲取知識產品得到教育的機會更多,成本更低,如果説中古時期以前,讀書學習、接受教育是“此曲只應天上有,人間哪得幾回聞”,那宋代之後則一舉變成了“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。中國國內的各地區、各階層第一次有機會實質上地被捲入到科舉制以及由此引發的後續政治社會變革之中,這樣造成的結果就是:“在北宋的第一個世紀裏,宰相來自這個大族羣體的比例非常之小——大概只有2.5%。唐宋之間統治階層的本質,顯然發生了劇烈的變化。” [20]一個平民化的社會由此開端,這才是唐宋之變的核心與關鍵。

中原王朝的權威力量在向邊疆拓展過程中,深刻重構了邊疆地區的社會權力結構和文化理念。運用編户齊民、經濟税賦、科舉功名、宗教禮儀等各種手段,中原王朝走出高牆的庇護,嘗試介入到城外原本的“蠻荒世界”之中,並按照意識形態傾向和利益需求去一點一滴改造地方社會。國家的介入,打亂了原有的地方權力格局,活生生地選拔、造就了一個新的地方權力階層——儒學文人羣體。這一羣體來自於國家推廣倡導的儒學(理學)教育,認同遵從中原王朝統一的意識形態理念,他們的社會地位來自於中央賦予的科舉功名,他們的政治經濟特權(免役、與地方官府的相對平等)受到王朝法律的承認和維護。因此,整個儒學文人階層及其包含的所有個體,他們對於地方社會的領導權和優勢地位須臾離不開中央政府的支持和保護,是中央政府體制化向“蠻荒世界”延伸的結果,是消滅了邊緣地區原有的具有自身獨立基礎的地方權力階層後,被重新製造出來、不得不依附於中央權威的新貴階層,某種意義上是中央政府在地方社會進行統治的代理人,類似於歐洲殖民地的本地官員。

對於歐洲殖民地的本地官員,英國學者本尼迪克特·安德森在《想象的共同體》一書中,創造了一個非常有趣的概念:“朝聖之旅”,用以解釋歐洲國家在亞洲殖民地造就的本土知識分子和官員如何通過自身的教育經歷和職業生涯,塑造了全新的民族觀念和國家認同,繼而深刻影響了印尼、馬來西亞、越南、柬埔寨等殖民地獨立之後的國家建構和地區衝突。他寫道[21]:

橫跨全球的歐洲帝國的規模與在其支配下的巨大人口,意味着帝國既無從甄拔充分的人才,也無力負擔足夠的經費以組成完全由母國人或甚至是歐洲裔的海外移民所運作的官僚機構。殖民政府以及稍後的企業資本,需要的是一批批必須通曉雙語的辦事員大軍,以充當母國的民族和被殖民的人民之間在語言上的媒介。

(這些辦事員)的盤旋上升之路的頂峯就是他所能奉派赴任的最高行政中心:仰光、阿克拉、喬治敦或科倫坡。在他的旅途之中,他很快就瞭解到他的出生之處——不管是族羣的、語言的或者地理的——是無關緊要的。他的出生至多隻決定他會從此一朝聖之旅,而非彼一朝聖之旅出發而已;它並沒有從根本上決定何處是他的終點,或者旅伴是誰。

這些中央集權以及標準化的學校體系創造了新式的朝聖之旅,這些朝聖之旅典型地是以各個殖民地的首府為其“羅馬”,因為隱藏在帝國核心中的民族已經不允許更上一層樓了。通常(但絕非沒有例外)這些教育的朝聖之旅也平行地出現在行政領域之中——或者説在行政領域之中被複制。特定的教育和行政朝聖之旅的相互結合,為本地人逐漸把他們自己看成是“本國人”的那種新的“想象的共同體”提供了領土基礎。

宋代以降,新的儒學文人階層是晚期帝國實現政治整合的基礎和紐帶。邊緣地區地方社會的舊有權力階層(土司、首領、長老、教長等等)具有獨立的權力來源和基礎,代表着地方利益,屁股坐在外面,矛頭對着裏面,是中央王朝在基層體制延伸的異己和對抗分子,而新製造出來的儒學文人羣體權力來源於中央,屁股坐在裏面,矛頭對着外面,是體制的擴展和維護力量。儒學文人階層既是中原王朝向邊緣地區、向基層社會延伸擴展的結果,更是進一步延伸擴展的工具和動力,他們將中原王朝的意識形態播撒到全國各個角落,遵照儒家的理想形態去改造地方社會結構以與延伸了的國家政權相適應,從而最終實現“蠻荒世界”的所謂“教化”,實現基層社會與中原王朝權力系統的全面對接和整合。“百代皆行秦政制”,秦漢時期的“大分流”只是啓動了歷史長河的分叉,其最終流向還處於未定狀態。秦國首倡的法家君主專制體制受到當時技術和社會環境的限制,在中古時期更多是理想而非現實,兩宋時期的技術水平和社會基礎推動了唐宋之變的“小分流”,建立在對基層社會全面改造基礎上的晚期帝國開始出現在地平線的晨曦之中。

改良之後的科舉制是晚期帝國的支柱,其作用可謂一石三鳥:

(一)在地方社會創造了依附於中央權威的新的權力階層,有助於宣貫理念、推行政策;

(二)向地方社會精英開放了中央政權的政治參與渠道,避免了地方精英分子參政無門的憤懣和反抗,“天下英雄盡入吾彀中”;

(三)以北京為頂點、以全國範圍內任官遊幕為旅程的“朝聖之旅”,在無形中塑造了一個紮根地方、胸懷天下的社會集團,成為了前現代社會擁有廣袤領土的龐大帝國實現政治整合的強大粘合劑。“通過了鄉試並獲得了舉人身份的人,其實早就構成了一種事實上的全國性精英階層。……在赴京趕考的過程中,來自各省的舉人們在北京同來自其他省份的同僚們建立起了社會及文字的聯繫。”[22]

儘管經濟基礎和教育實力促使江南、京城等部分地區在科舉考試中佔據一定優勢,但全國範圍內的教育普及和相對均平的省份名額分配製度,使科舉制度具有了更普遍的地域代表性和階層代表性。來自天南海北、三教交流的精英分子通過童試、鄉試、會試、殿試,一步步走出偏遠的山村和集鎮,經歷了縣、府、省直到北京,他和同縣、同省乃至全國的士人舉子接觸、瞭解並建立聯繫,成為各層級共同體的一員,在頭腦中逐漸超越了狹隘的本土意識,具有了更廣闊的視野和認同。通過科舉制度對精英階層觀念的影響形塑,原本是人為劃分的行政區劃(縣、府、省)由此產生了共同體意識,並隨即被附麗上種種歷史傳統與人文特徵,人造物最終演變成為“自古以來”的天然物。帝國本身也是如此,宋代特別是南宋之後,更多的邊緣地區被捲入到帝國整合的大潮之中,一個真正統一的帝國以此為紐帶出現在地平線,中古時期“呂”字型的隔離式殖民統治模式被晚期帝國“回”字型的向心圓統治模式所代替,中國進入自身發展歷程所定義的“近代時期”。

國家篇(二)“南人不可為相”:水稻理論、宗法社會與中原文明的北退南進

[1]【美】譚凱:《中古中國門閥大族的消亡》,胡耀飛、謝宇榮譯,社會科學文獻出版社2017年第1版,第195頁。

[2]《漢書》卷五十一《賈山傳》。引自雷海宗:《中國文化與中國的兵》,天津人民出版社2016年第1版,第14頁。

[3]同上,第14頁。

[4]圖片引自和光同塵在“劉邦、司馬炎和朱元璋重新構築的分封制有什麼異同?”中的回答,地址:https://www.zhihu.com/question/28720665。

[5]錢穆:《中國曆代政治得失》,三聯書店2012年第3版,第10頁。

[6]趙翼:《廿二史劄記校證》卷三“長官喪服”,王樹民校證,中華書局2013年第1版,第72頁。

[7]趙翼:《廿二史劄記校證》卷三“長官喪服”,王樹民校證,中華書局2013年第1版,第104頁。

[8]閻步克:《波峯與波谷——秦漢魏晉南北朝的政治文明》,北京大學出版社2017年版,第107頁。

[9]柳芳:《氏族論》。

[10]【美】姜士彬:《中古中國的寡頭政治》,範兆飛、秦伊譯,中西書局2016年第1版,第57頁

[11]柳芳:《氏族論》,轉引自【美】姜士彬:《中古中國的寡頭政治》,範兆飛、秦伊譯,中西書局2016年第1版,第57頁。

[12]【香港】科大衞:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》,卜永堅譯,江蘇人民出版社2010年第1版,第29頁。

[13]鄧小泉:《唐代科舉人才區域分佈概況及原因》,《西華師範大學學報(哲社版)》2003年第5期,第79頁。

[14]鄧小南:《祖宗之法——北宋前期政治述略》,三聯書店2014年版,第107頁,

[15]【美】姜士彬:《中古中國的寡頭政治》,範兆飛、秦伊譯,中西書局2016年第1版,第4頁。

[16]【香港】科大衞:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》,卜永堅譯,江蘇人民出版社2010年第1版,第29、33、34頁。

[17]【香港】科大衞:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》,卜永堅譯,江蘇人民出版社2010年第1版,。第33頁

[18]【香港】科大衞:《皇帝和祖宗——華南的國家與宗族》,卜永堅譯,江蘇人民出版社2010年第1版,第37頁。

[19]王學泰:《遊民文化與中國社會》,山西人民出版社2014年版,第196頁。

[20]【美】姜士彬:《中古中國的寡頭政治》,範兆飛、秦伊譯,中西書局2016年第1版,第4頁。

[21]【美】本尼迪克特·安德森:《想象的共同體——民族主義的起源與散佈(增訂版)》,吳叡人譯,上海人民出版社2011年第1版,第110、111、131頁。

[22]【美】孔飛力:《中國現代國家的起源》,三聯書店2013年第1版,第18頁。

點擊「死理性派 」閲讀原文