【一個想法】為什麼古文翻譯腔很有趣?_風聞

死理性派-死理性派官方账号-“死理性派”是一种信仰,致力于从荒诞中寻找理性,从虚无中看到……2021-07-23 10:19

文 | 千葉映

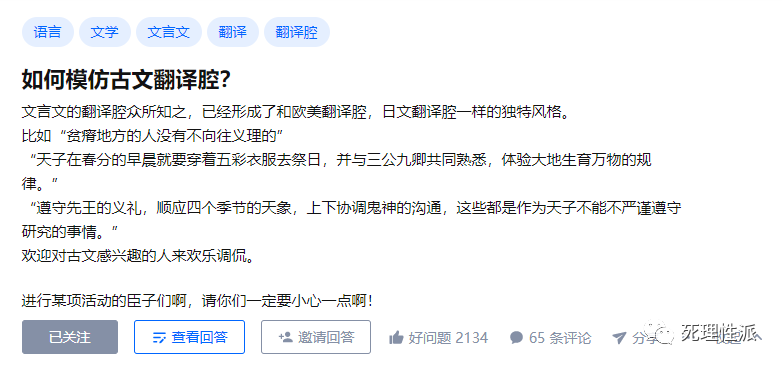

在網上看到這樣一個問題,説説我的想法。我們現代人之所以讀古文翻譯腔有一種有趣感,正是因為我們與古文翻譯腔背後的思維方式已經拉開了足夠的距離,這個距離足以讓我們感到陌生,並引起我們一種別樣的美感。因此,即使一個人不掌握那些文言文的語言技巧,只要把握了古人的思維方式,照樣可以給人一種“古人感”。

那麼這種思維方式具體是什麼呢?

我想,首先就是為了營造意境和氛圍,要淡化“我”的概念和存在,這樣才能進入天人合一的氛圍。

我們中國人為什麼會覺得古文有美感?那種文人情調是怎麼回事?在中國文人的心理結構中,天地自然是一個充滿情感和人情味的生命體。董仲舒在《春秋繁露》中認為:

“人生有喜怒哀樂之容,春秋冬夏之類也。喜,春之答也;怒,秋之答也;樂,夏之答也;哀,冬之答也。”“凡音之起,由人心生也。人心之動,物使之然也。感於物而動,故形於聲。聲相應,故生變,變成方,謂之音。比音而樂之,及干鏚羽旄,謂之樂。”[1]

也就是説,天和自然也是有情感的,只要人能夠進入這種情感,就可以進入到物我相通、天人合一,萬物和諧的狀態,當然這種“合一”指的是人往天的那一端去“合”。但是這種美妙的狀態並不能直接達到,而要通過內省才能達到,阻礙人們進入這種高級境界的,其實就是“自我”以及自我所設立的概念。這可以體現在下面這一則對話中:楚國有一個人丟失了自己的弓,他卻不肯去尋找,並且還説“楚國人丟了弓,還會被另一個楚國人撿到,又有什麼可尋找的呢?”孔子聽説了這件事,就説“把“楚國”去掉就很好了”,也就是説孔子認為如果這個楚國人把“楚國”這個概念也給忘了,那境界就很高了。老子聽了後則説“把人去掉就很好了”,老子認為直接把“人”這個概念也給忘了,那境界就更高了。

荊人有遺弓者,而不肯索,曰:“荊人遺之,荊人得之,又何索焉?”孔子聞之,曰:“去其‘荊’而可矣。”老聃聞之曰:“去其‘人’而可矣。”————《呂氏春秋》[2]

為什麼人們會覺得這個對話很美呢?當人們意識到我有一個“自我”時,就會感到痛苦,用黑格爾的話講就是“不幸的意識”,因為經驗中的自我總是處於流動和變化之中的,就像一個人丟失了自己的財物,他難免會感到難受,因為他有私有權的意識,但當一個人忘記了自己的“自我”和“私”,認為自己的本質不在自己這裏,而在一個更高的集體那裏(比如這個故事裏所説的“楚國”),他就可以遺忘自我存在所必然伴隨的生命的痛苦和不幸,就可以不計較這些東西。但是“楚國”這個集體也是可能滅亡的,因此境界還不夠高,如果站在大自然的角度來看,就可以徹底進入物我兩忘、逍遙自在的狀態,遺忘塵世所帶來的煩惱。

從這一點出發,我們就可以理解古文翻譯腔的其他特徵,比如説在討論嚴肅的政治和社會問題時,經常採用類比和表象式的説法來論證。例如《論語》中就説道:“人如果沒有信用,不知道他還能做什麼呢。就像車輛沒有車轅與軛相連的木銷子,該如何行走呢?”

子曰:“人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?”——《論語·為政》[3]

這裏談的是一個誠信問題,孔子認為人要講信用,就像車必須要有銷子才能行走一樣。但是後者是一個顯而易見的問題,而前者則未必那麼簡單。因為人比車複雜得太多了。這並不是一個有效的論證,充其量只是表達了説話者的一種強烈的感受和情緒,也就是“講誠信太重要了太重要了”。

這裏可以對比一下蘇格拉底與學生討論信用的問題。蘇格拉底問:盜竊、欺騙是不是惡行?學生説是的,蘇格拉底就問:如果你的朋友想要自殺,你盜竊了他自殺的工具,這是不是惡行?在戰爭中,統帥為了鼓舞士氣,説援軍就要到來了,但實際上沒有援軍,這是不是惡行?

在蘇格拉底和其他人的對話中,經常能看到雙方圍繞一個問題長篇大論地辯難、對各種特殊情況的分類討論和對事物之間因果關係的執着。但這種複雜性在中國古文中是很少看到的。中國的古人滿足於用混沌的類比方式表達自己的感受,而不認為這種感受是需要論證和説明白的,因為一旦有了“要説明白”的意識,就相當於認為人與自然、人與自己的感受之間並不是親密無間的,而是有一定距離的。正如福柯在《詞與物》中所説:

類比的位置確實是光輝的空間。在四面八方,人都被它包圍;但是,反過來,他又把這些相似性傳送還給他從中接受它們的世界。他是巨大的比例焦點——是中心,所有關係都依靠這個中心,並在這個中心中再度被映照。[4]

這種主體與客體始終合一和相通的感覺,使得對理性概念的追求始終無法立足,因為對概念的追求,是建立在主體和客體分離後所必然產生的孤獨感、陌生感上的,由於這種孤獨感,人才要去通過理性來把握客體。由此也可以理解為啥中國古人對數字是那麼不敏感(所謂“百萬”“三”也是為了傳遞一種情緒),對事物的描述是那麼的誇張、模糊和不精確,其實都是這個原因。

參考文獻:

[1] 凌曙注, & 董仲舒. (1991). 春秋繁露 (1-3冊). 中華書局.

[2] 呂不韋. (1988). 呂氏春秋譯註. 下冊. 寧夏人民出版社.

[3] 孔子. (1980). 論語譯註.2版. 中華書局.

[4] 米歇爾·福柯. (2001). 詞與物. 上海三聯書店.