“夷”與“洋”:偏遠的“他者” ——近代中國觀念與物質的雙重變奏_風聞

中国国家历史-《中国国家历史》官方账号-人民出版社《中国国家历史》连续出版物唯一官方号2021-08-11 15:46

本文系中國國家歷史原創文章,轉載請後台留言,歡迎轉發到朋友圈!

全文共5622字 | 閲讀需11分鐘

中國歷史上長期以來由經典的夷夏之辨所奠定的基調,到了近代,既在觀念層面也在物質層面發生了至今未見逆轉的變奏。

在中國人的文化記憶中,夷夏之辨是以文野之分為基礎的。這一觀念隨着經典化以及後世王朝意識形態上的獨尊儒術而不斷傳承,成為長期以來讀書人羣體國家認同、民族意識的一個基調。晚明時期來華的耶穌會傳教士利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)發現,中國人“深信他們的國家就在地的中央”,因而利瑪竇只好選擇因地制宜,把歐洲通行的世界地圖中僻處一隅的中國畫在他的《坤輿萬國全圖》的中央。

“他者”是西方後殖民理論中常見的一個術語,在後殖民的理論中,西方人往往被稱為主體性的“自我”,殖民地的人民則被稱為“殖民地的他者”,或直接稱為“他者”。“他者”(the other)和“自我”(self)是一對相對的概念,西方人將“自我”以外的非西方世界視為“他者”,將兩者截然對立起來。所以,“他者”的概念實際上潛含着西方中心的意識形態。寬泛地説,他者就是一個與主體既有區別又有聯繫的參照。

《大明混一圖》(1389年)注:明朝皇帝朱元璋時朝廷專門繪製的世界地圖

利瑪竇《坤輿萬國全圖》

近代以前,中國人在文化上的自視甚高,以自我為中心可以從其對“他者”的稱呼中盡顯端倪。葡萄牙人於晚明時期取得在澳門的居留權,沒多久,中國人就開始用“鬼”來指稱那些“萬里梯航”來到本國的“遠人”。如,他們以“紅毛鬼”稱呼到達澳門的歐洲人,隨之而來的黑色人種則被稱作“黑鬼”、“烏鬼”。最初的“紅毛鬼”一詞,在清代主要被用來稱呼荷蘭人、英國人、瑞典人和丹麥人等,此後也漸漸被用於稱呼幾乎所有的歐洲來客。在清代閉關鎖國後一口通商的廣州,當地人動輒稱外國人為“番鬼”。與此同時,中國人開始稱呼西方人為“鬼子”、“洋鬼子”。這類蔑稱後世仍有孑遺,如後來稱日本侵略者為“東洋鬼子”、“日本鬼子”;再如,香港人至今還在稱外國人為“鬼佬”。乾隆年間的馬嘎爾尼、嘉慶年間的阿美士德兩個英國使團都在“天朝上國”的傲慢姿態下鎩羽而歸。當時,自居“中國”的中央王朝,依然沉浸在“中國”與“四夷”的世界想象中,既把自己疆域內的邊疆弱小民族的人羣指稱上加上個反犬旁,也在跨越重洋而來的“遠人”如英吉利人的稱呼上加個口字旁,兩者都可以看到顯而易見的蔑視。如果説將“遠人”稱作“鬼”更多的是一種民間行為,那麼,將這些人歸入中國傳統的“夷狄”這一類別則在清代官員與士子中間習以為常。這種以“內諸夏而外夷狄”的世界想象為基礎的天下觀在晚清中西交衝之後,受到了激烈的現實挑戰。

紅毛番與僕人

在第一次鴉片戰爭前後的官方文書中,動輒出現“夷性犬羊”的説法,甚至不將這些遠來的“夷狄”視作人類。彼時廟堂之上的清朝官員們,還完全沒把外國人放在眼裏,故指稱他們時的用詞帶有極大的侮辱意味,堪稱輕蔑至極。第一次鴉片戰爭結束以後,清朝割地賠款,已是大失顏面,卻也依舊自居“天朝”,弄得英國人在《江寧條約》(即習稱的《南京條約》)內義正言辭地表示要尋求雙方地位的平等。1858年,《中英天津條約》首次明文規定中國人在稱呼英國人時不準出現“夷”這個字眼,並且依舊聲明“英國自主之邦,與中國平等”,可見中國人將外國人蔑稱作“夷”並加以蔑視仍然是種常態。最早在咸豐六年(1856)成書的《籌辦夷務始末》(道光朝)將對外交涉的各種事宜統稱為“夷務”,此後咸豐朝、同治朝的此類文獻也只好延續了這個稱呼。1861年,清政府擬在北京設立“通商撫夷全局”,旋即覺得不妥而改稱“總理各國事務衙門”。此後,“夷”、“夷務”等字眼逐漸變為“洋”、“洋務”等表述。在此後的中國習慣用語中,“華夷”、“華洋”的對立也慢慢化作了“中西”、“中外”的並舉。

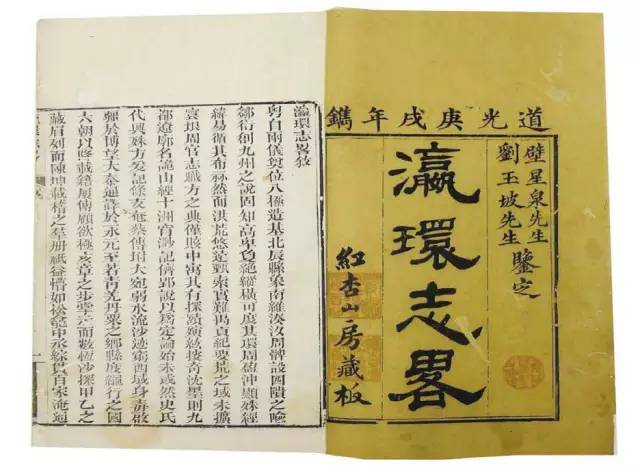

《瀛環志略》書影

但是,在儒學傳統中成長起來的一部分讀書人始終難以接受“洋學”。顯然,以經典的夷夏之辨的邏輯來看,這將會是典型的“用夷變夏”。1867年,時年已經71歲的徐繼畬(1795-1873)被任命為同文館事務大臣,負責同文館的創設,此時距其被譽為“開眼看世界”先驅之一的《瀛環志略》的首次刊行,已經過去了近20年。圍繞着同文館的創立,晚清官員中間爭訟不斷。其中,“以大學士為帝師”且深負時望的倭仁(1804-1871)堅決反對,“力言同文館不宜設”,稱這是在“奉夷為師”。民間也有反對的聲音。有人在前門張貼告示表示反對,有人則用俚語大聲笑罵:“胡鬧,胡鬧!教人都從了天主教!”更文雅些的,則做對子加以譏刺:有人寫“未同而言;斯文將喪”,有人寫“孔門弟子;鬼谷先生”,還有人寫出文采斐然的長聯,説“鬼計本多端,使小朝廷設同文之館;軍機無遠略,誘佳子弟拜異類為師。”在這裏,“洋人”、“洋學”依然被蔑稱為“鬼”和“異類”。與此同時,在鄉丁憂的李慈銘(1830-1894)也在日記裏痛罵,開同文館一事是在“以中華之儒臣而為醜夷之學子”。1871年,郭嵩燾在日記裏記錄了北京人的閒談,説當時京城的四個最為重要位子是“帝師、王佐、鬼使、神差”。雖是街頭巷尾的笑談,卻也不免刻薄地稱辦理外國事務的總理衙門為“鬼使”,順便提一句,名列“帝師”之首的就是倭仁。

李鴻章

儘管以衞道之士自居的一部分士人盡顯文化保守主義的姿態,但是,“洋學”畢竟還是漸漸為中國人所接受。1842年,魏源(1794-1857)在其《海國圖志》中提出那一句著名的“師夷長技以制夷”,雖然依然稱其為“夷”,但畢竟已經開始承認“夷人”的“長技”值得學習了。至光緒初年,李鴻章(1823-1901)在給同僚信中指出“洋學實有逾於華學者”,且稱西洋的學堂所傳授的知識、所培養的人才“迥非中土所及”。鴉片戰爭以後,“三千年未有之大變局”漸漸讓中國從洋洋自得的天下觀裏驚醒過來,讓中國人慢慢意識到原來“普天之下,莫非王土”的“天下”已經一去不返,這個世界上已經是“萬國”並立的局面了。從地理知識而言,“中國”也並非真的位於“天下”的中央,更加可怕的是,沒過多久中國人就在外國人的堅船利炮面前發現,即便從文化上而言,“天朝上國”也並非居於中心。隨着中國人在文化認識上從“中學為體,西學為用”慢慢走向“中學不能為體”的不歸路,西學的蔚然成風也導致了文化上的自信逐漸喪失,伴之而來的則是凡洋皆好的觀念。由於洋人地位不斷攀高,清末的老百姓還弄出了一套嶄新的遊戲——百姓、洋人、官,遊戲的背後是兩兩相剋的邏輯:百姓怕官,官怕洋人,洋人怕百姓。洋人地位已經高高在上,只是怕暴民而已。這實際上就是中國人現在全國流行的猜拳遊戲“石頭、剪子、布”的一種形式,只不過特殊的時代給了它特殊的遊戲名稱。

西方人的居留區也給了中國人“歐風美雨”的示範。1862年,同文館學生張德彝(1847-1918)隨斌椿(1804-1871)出使歐洲,中途經過上海。在他的《航海述奇》中記載,上海縣城新北門之外,由於被闢為租界,西方人在此建造屋舍,當地人稱之為“夷場”。至1876年《煙台條約》簽訂,正式劃定了各開埠口岸洋人居住區的界限,租界的範圍也就此確定,至此,上海的租界區域收穫了“十里洋場”的名號,卻已不再被稱作“夷場”了。中國人過去稱奢華闊氣的作風為“揚氣”,源自揚州鹽商的做派。而到了光緒年間,這種“喜壽慶弔”諸事中的奢靡風格已經被稱作“洋氣”,從中也可以看到中國民間喜好與時髦的轉移。在“歐風美雨”的沖刷之下,中國人的日常生活也與過去漸漸發生變化。

除了中國人的觀念隨着西學東漸而發生轉變,中國人的日常生活也由於“西物東漸”而出現了重大的轉型。19世紀的世界格局已經出現了重大的變化,一個重要的因素是肇端於英國的工業革命。西方諸國已經由於工業革命的推動而變得尤其精於“製造”,地廣人眾的中國則成了他們輸出工業產品的重要市場之一。早在19世紀上半葉,洋貨的流入與銀錢的外溢便已為中國士人所警覺。如桐城派文人管同(1780-1831)以及與其大略同時的程含章(1763-1832)所撰的《禁用洋貨議》與《論洋害》都收於鄭振鐸所編的《晚清文選》之中。此二人的觀點在當時恐怕很具有代表性,即考慮以禁止與外洋貿易的方式杜絕中國之財富外流,並且以洋貨為“奇巧而無用者”。然而,大約半個多世紀之後,中國的讀書人對待洋貨的態度便發生了極大的改變。

天津圖

整個19世紀,洋貨固然一直在持續輸入中國,但是真正引起洋貨廣泛流通的原因,還是在於通商條約的簽訂。因為“通商而後,洋貨充斥,既不能禁民之不用,又不能禁彼之不來”。光緒年間在洋貨輸入中國的歷史上是一個重要的歷史時期,因為僅以進出口數據而言“光緒初元,海關進出口表,頗足相敵”,至此以後,“洋貨進口,歲歲增加”,土產出口貨物與外國進口貨物的逆差越來越大,這引起了清末朝野人士的普遍關注與焦慮。在清末,最為大宗的洋貨為鴉片(洋藥)、洋布、洋紗等。其中,鴉片在1858年《天津條約》簽訂時,被改稱為“洋藥”。但是,除了這些列於海關報表頭幾行的大宗貨品時時在刺激中國精英讀書人的危機意識以外,還有大量的西方物品不斷流入中國,“潤物細無聲”般地進入了中國各階層民眾的日常生活,等到有一天“積漸所至”,才突然發現,源自西方的各種事物幾乎徹底改變了近現代中國人的日常生活。

1895年5月,康有為(1858-1927)呈上《上清帝第三書》,其中提到“今外國鴉片之耗我,歲凡三千三百萬,此則人盡痛恨之,豈知洋紗、洋布歲耗凡五千三百萬。”除了這三種大宗洋貨具有顯而易見的威脅之外,康有為還羅列了種種其他洋貨:“用物如洋綢、洋緞、洋呢、章絨、羽紗、氈毯、手巾、花邊、鈕釦、針、線、傘、燈、顏料、箱篋、磁器、牙刷、牙粉、胰皂、火油,食物若咖啡、呂宋煙、夏灣拿煙、紙捲煙、鼻煙、洋酒、火腿、洋肉脯、洋餅、洋糖、洋鹽、藥水、丸粉、洋乾果、洋水果,及煤、鐵、鉛、銅、馬口鐵、材料、木器、鐘錶、日晷、寒暑針、風雨針、電氣燈、自來水、玻璃鏡、照相片、玩好淫巧之具,家置户有,人多好之。”並且他還指出,這些日常生活中的種種用品“乃至新疆、西藏亦有銷流”,大大加重了當時的清朝的貿易逆差。

在這封上書裏,康有為對時局發出嚴正的警告:“古之滅國以兵,人皆知之;今之滅國以商,人皆忽之。”不久之後,在“歐美之族”所攜來的“奇巧異工之機”面前,“草率而粗笨”的中國“土製之具”敗下陣來,這樣的現實逼得中國士民開始承認“彼巧我絀”。以小規模手工業為主的本國土貨,在西方各國大規模工業化的產品衝擊之下,逐漸不支,而當時的中國又尚未發展出自己本國的實業以抗擊舶來品的入侵。洋貨的洶洶之勢,與中國當時的寥落景況,被湖北潛江人甘鵬雲(1862-1941)描述為“日用物品盡屬舶來,工藝製造不求進步”。本國工業化步調的緩慢,也只能導致堪稱“價廉物美”的洋貨變本加厲地向中國市場傾銷,如此一來,既壓迫了傳統的本土手工業的生存空間,也使得中國本土的工業化進程從一開始就要面對過於強大的市場競爭,隨時有被扼殺在搖籃裏的巨大風險。

晚清男子服飾

西方輸入的大量洋貨,也在不知不覺中改變着中國人的生活習尚。1881年,中興名臣曾國藩的兒子曾紀澤(1839-1890)在駐俄公使任上回國。他的家人在駐俄時期養成了歐化的生活方式,衣食住行都體現着“歐風”,有些京城人士於是罵他“父以道學名世,子乃用夷變夏,是真不肖之尤。”引得京城“物議沸騰”,幾乎要對其“鳴鼓而攻”。至二十世紀頭幾年,據安徽青年陳獨秀(1879-1942)的見聞,“現在中國的情形,各城各鎮,都有幾家專賣洋貨的店,各人所用的東西,總有一大半是外國進口的貨”。舶來品已經“飛入尋常百姓家”,而此時距曾紀澤一家引得整個北京城議論紛紛不過才過去了大約20年而已。由不斷流入中國的西方工業產品引起的中國近現代民眾的日常生活史的徹底轉向,只是一個時間問題了。

葡萄牙人描繪的中國人

近現代中國人的生活周遭已經完全被西洋貨品所圍繞。高級馬車初入中國之際,由於其四面玻璃,甚是體面,時人稱之“洋馬車”;水泥日益成為使用最為廣泛的建築材料之一,中國人稱之為“洋灰”;使用煤油的燈具在晚清也開始被用於老百姓的日常照明,被叫作“洋油燈”。在現在的吳語方言中,依然打着晚清以來的深深烙印,如稱火柴為“洋火柴”,稱釘子為“洋釘”,每每提起金錢的數額,還會説“幾塊洋鈿”,等等。充斥着中國各階層民眾日常生活的西方事物“深切著明”地改變了中國人的日常生活史,既在物質層面引起了歷史變遷,也在觀念和心理層面帶來了顯著改變。比如,知識界也變得日益挾洋自重,從民國學界博得大名的“洋博士”們,到如今形形色色的“海龜”們,莫不如此。所謂“崇洋媚外”的批評用語也無非是體現了一種真實存在的世情而已。近代中國興起的唯“洋”是尚的觀念對於中國各色人等的影響至為深遠。

環顧如今我們身邊的人和物,相比晚清之前的中國,早已是“物非人非”,難分“夷”、“夏”了。中國歷史上長期以來由經典的夷夏之辨所奠定的基調,到了近代,既在觀念層面也在物質層面發生了至今未見逆轉的變奏。從前作為“蠻夷”的“他者”開始進入與成為中國國家認同的內容。正是在這一意義上,中國人的國家認同和記憶在19世紀之後發生了斷裂、轉型和更新,由此也標誌着中國歷史開啓了新的歷程。

-完-