寫小説、電影、電視劇,沒有誰比誰更高級 | 專訪全勇先_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。2021-08-16 17:58

《懸崖之上》上映後,編劇全勇先在進行一部中篇小説的寫作,講的是一個出生在哈爾濱的猶太人和中國人的混血兒,他去蘇聯尋找自己的親生父親,卻被捲入蘇聯衞國戰爭的故事。

“猶太人是人類歷史上極為特殊的一個羣體,近一百年來,他們和多災多難的中國人一樣,在巨大的政治漩渦中,遭受了難以想象的苦難。”全勇先對那一段歷史有着特別的關注,他説創作的動機,是因為有一些強烈的想傳遞給讀者的東西。

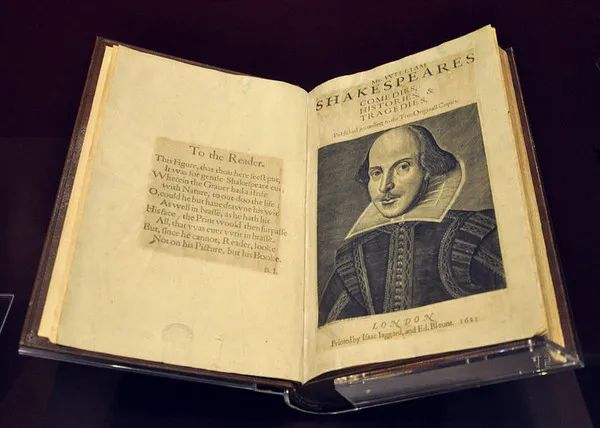

寫過詩歌、小説和電視劇電影劇本,全勇先認為,不同類型的寫作沒有誰比誰更高級,“一個好的詩人或者好的編劇都很了不起,莎士比亞活到現在的話,可能也在寫電視劇,但是你能説他不偉大嗎?”

作為今年FIRST青年電影展電影市場創投終審評委,全勇先看過了18個電影計劃的劇本,聽了年輕的電影創作者在現場的陳述,發現這是一個雖然很稚嫩,但是對電影很有熱情和想象力的羣體。**“做電影是特別難的事,要接受很多困難,一輩子都在學習,能對電影保持熱情,是很難得的。”**全勇先説。

作為今年FIRST青年電影展電影市場創投終審評委,全勇先看過了18個電影計劃的劇本,聽了年輕的電影創作者在現場的陳述,發現這是一個雖然很稚嫩,但是對電影很有熱情和想象力的羣體。**“做電影是特別難的事,要接受很多困難,一輩子都在學習,能對電影保持熱情,是很難得的。”**全勇先説。

毒眸在FIRST影展期間專訪了全勇先,以下為訪談實錄。

毒眸:在您的觀察裏,來FIRST創投的青年電影人是怎樣的?

全勇先:他們的劇本有一些段落、情節會顯露出一些和我們當年那些創作者完全不同的東西。他們受教育程度高,視野很開闊,觀念也很當代,但主要問題可能出在功力不足上。敍事的能力不強,寫得常常不夠緊湊,也缺少劇本應有的節奏感。整體還處在一個需要學習和打磨的階段。但這是很正常的。我參加過好多電影展,發現年輕人有朝氣、有熱情、有想象力,但是也有很多稚嫩生澀的地方。他們要擺脱一些想當然的東西,多向生活學習。

最重要的還是保持對電影的熱情,現在的年輕人還能對電影這樣一往情深,有這麼強烈的表達的願望,這個是很難得的。我們對他們應該多鼓勵。也要讓他們清楚地知道:拍一部好電影和寫一個好劇本,是特別難的事,你投身於這個行業,要接受這種困難,也要做好接受各種挫折的心理準備。**做電影的人,沒有誰能説“我爬上了珠穆朗瑪峯”。**優秀的電影人都在學習,一輩子都在學習。

毒眸:您寫過詩歌、小説和電視劇電影劇本,哪種寫作您比較享受?

全勇先:不同類型的創作,只要用心,只要有感覺,都有一種衝動在裏面。這種衝動經常是煩惱和快樂相生相伴。福克納説作家是以人類的痛苦和煩惱為生的職業。所以也不好用“享受”這樣的詞。對我來説,這些形式沒有特別明顯的區別,我不認為哪個寫作比較高級,哪個比較低級,一個好的詩人或者是一個好的編劇都很了不起,莎士比亞活到現在可能也會去寫電視劇,但是你能説他不偉大嗎?

寫一個好劇本、寫一首好詩還有一部好小説,那個感受也是不一樣的。寫詩的時候更自由,更自我,更形而上,更天馬行空。不侷限於那種具體的描述,它像音樂一樣虛幻卻又美麗;小説要更具體,更有接近現實的感受;寫劇本的話,要用聲音和畫面來思考,要把一切外化。要嘗試跟導演、跟演員,跟觀眾,跟所有的人對話。雖然只是提供一個文學腳本,但依然要考慮到好多東西。包括人物、場景,以及與聲音和畫面相關的所有因素,一個好編劇是要把電影所有的元素都考慮周全。

寫作的時候都會有想和讀者溝通的東西、有強烈的表達欲,這是創作的動力、基礎。有一些東西我就是不碰的,偶像劇我不會寫,古裝戲我也不碰,因我不知道古代人每天都在幹什麼,沒有代入感。另外我一想到古代不管多麼頂天立地的英雄好漢,見到皇帝就要下跪,這件事,就讓我有些不知所措。帝王將相,才子佳人的題材對我來説沒有吸引力。女人爭寵,男人爭權,在我看來是荒唐乏味的事,我不能去讚美一些沒有思考和沒有尊嚴的人。無論寫什麼,都要用進步的,符合現代人價值觀的思想和審美。在我解決這些困惑,或是找到更人性,更有價值的切入點之前,我要回避短板,我自己不瞭解、沒有興趣的東西就不去觸碰它。

毒眸:寫《懸崖》的時候,您最想和讀者溝通的點是什麼?

全勇先:其實就是把我對那個時代、那些人物的理解傳達給觀眾,儘可量還原時代,還原人性。寫作的人首先要自己感動,才會把這種感動傳達給觀眾;自己要有見解、有態度,這是創作者最根本的東西。如果寫的東西跟自己的情感沒什麼關係,自己並不喜歡它,為了讀者才去寫的,這個邏輯就不對了,結果也不會好。

毒眸:有報道説《懸崖之上》電影的劇本,您寫了兩稿就給了導演?

全勇先:我下個月就要出版《懸崖之上》的原始劇本,是一個單行本,沒有經過改動的。在書的前言裏我寫道:導演跟編劇之間的思維肯定是有差別的。通常來説編劇更強調文學性,邏輯性,寫實感,重視鋪墊,講究含蓄,剋制。導演更重視視聽效果,追求戲劇性,強調衝突,衝擊力,要求開門見山,刀刀見血……這裏面一定是有衝突的,也有默契。

我跟張藝謀導演合作很愉快,雖然思路上有不同的地方,我們見面時也都很坦誠很直率地交換意見。他很有親和力,對電影永遠有着烈火般的熱情。

毒眸:當時為什麼決定做編劇?

全勇先:為了謀生,因為寫詩養活不了自己。2001年我從黑龍江到北京,那個時候父母生病了,癱瘓在牀。家裏經濟情況也不好。原來我在一家報社當政法記者,來到北京是一個大冒險,等於把工作都辭掉了,變成了一個完全靠稿費生活的人。當時三十多歲,年紀也不小了,帶着生病的父母來這兒,做影視是為了生存,那個時候寫小説,一賣幾千冊,稿費一兩萬,根本活不下去。

毒眸:這種職業的轉變,您還習慣嗎?

全勇先:我沒有不習慣,這種切換在我這兒是沒有障礙的。寫影視劇本的時候,要受很多約束,要拳打卧牛之地。小説,詩歌和劇本是完全不同的表達形式,你適應一下就好。**就像你開車,騎摩托,或是騎自行車一樣,各有各的駕駛方法。**你非得偏執於自行車沒有油門這件事,那就是你自己的問題了。把這個邏輯想明白了,不去用自己的習慣來綁架自己就好。

電影其實是我一直喜歡的藝術形式,現在我有點偏向於寫電影(劇本)了,寫不動電視劇了,好幾十集,一寫好幾年,太辛苦了,事情一多,精力也不夠。

毒眸:您有去總結現在的觀眾想在大銀幕上看到什麼樣的故事或者類型嗎?

全勇先:創作者事實上是要用自己的作品去影響,去打動觀眾,而不是一味地迎合。**特別是那些功成名就的電影人,應該去引導年輕人,而不是一味去投其所好,你喜歡什麼就拍什麼給你看,那樣的話行業會越走越低。**精神產品的創造者畢竟還是要有自己藝術上的堅持,要引導大眾接受好東西,要想信觀眾,他們也會成長,也會越來越有辨別力。

有的人創作一些面向大眾的東西,也有些人相對小眾,都可以,但首先要做出好東西,不是説面向大眾就不好,面向少數精英就好,我也不這麼認為。最根本的是,無論如何要寫得好、拍得好。大眾的欣賞能力雖然沒有那麼好,但也沒有那麼糟糕,不能因為老是覺得“觀眾看不懂”,就做一些敷衍的東西。

**不能“就低”,不能是什麼廉價、好賣就做什麼,人還是要往上走。**從業者有責任把觀眾的品位往高了去拉,要不拍電影幹什麼,都去做短視頻不是更好?

毒眸:您最近還有在寫作嗎?

全勇先:最近在寫小説,因為一直很忙,就只寫了個開頭。是一箇中篇小説,寫的是在哈爾濱的一位猶太人跟華人混血的少年,去蘇聯尋找他失蹤了的親生父親,受盡磨難之後,正好趕上二戰爆發,他還在戰場上收養了一隻貓,發生了很多故事。

這一百年來,猶太人成為人類歷史上最特殊的一個羣體。他們的特殊經歷與世界格局的變化悲慘地連接在一起。他們和近代多災多難的中國人一樣,在巨大的政治漩渦中,遭受了難以想象的苦難。

毒眸:家鄉東北這片土地,給您在文學上的滋養是怎樣的?

全勇先:上海人有上海人處事的方式,東北人有東北人處事的方式,全國各地的人都不一樣,文學創作最終是要寫人。

你讓我去寫海南島,心理上我可能就會比較侷促,沒有一年四季在那裏生活過,遊客身份到那兒也是完全不同的體驗,而黑龍江這塊土地,我從小在那兒生活,長大,我很熟悉它的每一個角落,我知道那裏的人怎麼生活,他們怎麼想,怎麼處事和交往?在一個熟悉的環境裏寫作,當然是我的舒適區了,我會比較松馳,也會比較自如吧。

文 | 張穎