“我,女籃隊長,家裏有礦,你敢娶我嗎?”_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2021-08-16 10:34

作者| 昔央

來源| 最人物

甚多文學巨擘描摹過愛情。

王小波言“但願我和你,是一支唱不完的歌”、“當我跨過沉淪的一切,向着永恆開戰時,你是我的軍旗”。

莎士比亞言“愛情像海一樣深沉,我給人的越多,自己就越富,因為這兩者都是沒有窮盡的”。

沈從文言“我們相愛一生,還是太短”。

民國,一個文學大師輩出的時代。

魯迅、沈從文、林語堂、張愛玲、林徽因、錢鍾書、郁達夫、冰心、陳寅恪……

文人和文人間細膩微妙地碰撞,打造出民國各具特色的愛情傳奇。走進民國大師的情感世界,便是走進一段鮮活的民國人文史。

本文所描繪的傳奇故事,只不過是民國愛情大海中飛濺起來的幾束浪花罷了。

但是,近百年來,這些浪花穿越時空,抵達有情人心底,至今仍在他們心間泛起無數漣漪。

別人對我無意中唸到你的名字,我心就抖戰,身就沁汗!並不當到別人,只在那有星子的夜裏,我才敢低低的喊叫你的名字。

——沈從文《我喜歡你》

1929年9月,新學期伊始。

沈從文第一次登上大學講台,緊張到長時間説不出一句話。有文字曾這樣記載:

眾目睽睽之下,沈從文呆呆地站了近十分鐘,才終於開口;而一旦開口,又急促難控,結果把準備的內容匆匆講完,再次陷入窘迫;最後,拿起粉筆,在黑板上寫:我第一次上課,見你們人多,怕了。

課堂下聽講的,有一位女生,名叫張兆和。聽説沈從文是大兵出身,也曾拜讀過他幾篇小説,“可我們並不覺得他是可尊敬的老師,不過是會寫寫白話文小説的青年人而已。”這話是張兆和説給二姐張允和的,當時她對沈從文的印象大抵如此。

張兆和出生於安徽合肥一個大家族,曾祖父張樹聲是清末淮軍將領,做過兩廣總督、直隸總督。

1927年,她與二姐一起進入中國公學預科,是學校招收的第一批女生。張兆和不僅成績優異,又擅長體育,擔任着女子籃球隊隊長,追求她的人幾乎要排起長隊。

張兆和(二排左3)

沈從文來此教書那年,張兆和已在外文系讀到二年級。

某些情愫是在心底裏暗暗生長起來的。

他總是在傍晚散步時,不自覺地走到女生宿舍樓下,希望能偶遇,又希望不被她看到。然而有時候真的遇上了張兆和,他又只是呆呆地站着,不知怎麼開口,最後只是機械地蹦出幾句“最近功課跟得上嗎”“最近在讀些什麼書呢”。

無辜的張兆和對這個害羞的老師感到十分好笑,又覺得有些莫名其妙,心中開始狐疑。不久後,她收到一封信,上面寫着:“不知道為什麼我忽然愛上了你。”

這是來自沈從文的第一封情書。張兆和沒有太驚慌,她用一貫對付情書的方法來回應——不予理會。

在日記裏,張兆和寫:我是一個庸庸的女孩,我不懂得什麼叫愛——那詩人小説家在書中低迴悱惻讚美着的愛!

然而,沈從文的信一封接一封湧來,她終於感到不堪其擾,找到了校長鬍適家裏。本以為校長會替學生做主,勸退“打擾”到她的老師,哪知胡適卻來了句,“他頑固地愛着你。”

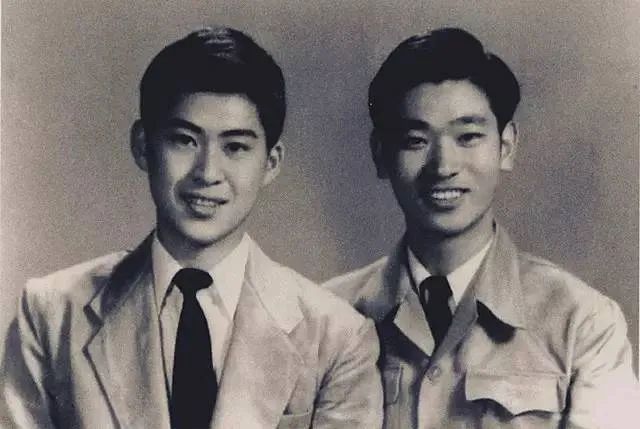

張兆和憤然地回道:“我頑固地不愛他。”

沈從文年輕時

沒過多久,一封情感真摯的信又來到她跟前:

“……互相在頑固中生存,我總是愛你你總是不愛我,能夠這樣也仍然是很好的事。我若快樂一點便可以使你不負疚,以後總是極力去學做個快樂人的。”

吃了閉門羹的沈從文,一度鬱鬱寡歡。他在公開發表的信件中這樣表達情感:

“一個女子在詩人的詩中,永遠不會老去,但詩人,他自己卻老去了。”我想到這些,我十分憂鬱了。

在同一人事上,第二次的湊巧是不會有的。我生平只看過一回滿月。

我也安慰自己過,我説,“我行過許多地方的橋,看過許多次數的雲,喝過許多種類的酒,卻只愛過一個正當最好年齡的人。我應當為自己慶幸,……”這樣安慰到自己也還是毫無用處,為“人生的飄忽”這類感覺,我不能夠忍受這件事來強作歡笑了。

我的月亮就只在回憶裏光明全圓,這悲哀,自然不是你用得着負疚的,因為並不是由於你愛不愛我。

……

望到北平高空明藍的天,使人只想下跪,你給我的影響恰如這天空,距離得那麼遠,我日裏望着,晚上做夢,總夢到生着翅膀,向上飛舉。向上飛去,便看到許多星子,都成為你的眼睛了。

……

年輕時的沈從文&張兆和

時間在消逝,他們的情感慢慢變化着。

1933年春,兩人外出遊玩,“路過一小鄉村中,碰到人家有老者死亡,報廟招魂當中一個小女兒的哭泣,形成《邊城》寫作的幻念。”

他當即許下願心:”我懂得這個有喪事女孩子的歡樂和痛苦,正和懂得你的純厚與愛好一樣多一樣深切。我要把她的不幸,和你為人的善良部分結合起來,好好用一個故事重現,作為我給你一件禮物。你信不信?”

同年9月,沈從文和張兆和在北京中央公園結婚。

1934年,《邊城》順利出版,那個説着要把喜歡的女孩子寫進書裏作為禮物送她的青年,實現了他的承諾。

小刺蝟,我們之相處,實有深因,它們以它們自己的心,來相窺探猜測,哪裏會明白呢。

——魯迅《兩地書》

九月,廈門。

温熱的海風撲面而來,穿藍布長衫、身材瘦削的男子靜坐在相思樹下發呆。光腳的漁夫們越過他身旁,嘴裏哼唱着難懂的閩南歌。

人羣逐漸走遠,歌聲也悠然遠去,身側卻傳來幾聲悶哼。男子一扭頭,看到一頭豬在吃相思樹的葉子。他怒目而視,與那頭豬展開決鬥。

“相思樹葉子是不該給豬啖的!”

男子一個飛腳上去,將豬踢退了。濃重的一字胡向上撇了撇,略顯出幾分得意。路過的同事看見這幅場景,詢問究竟。他説,“這是個秘密,不能告訴你。”

這位與豬搏鬥的男子,就是寫下“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”的魯迅先生。而這位永遠以一副怒髮衝冠之態面對世人的錚錚烈骨,口中所言的秘密就是他後來的妻子許廣平。

彼時,他們分居兩地,只能通過頻繁的通信,訴説思念。

魯迅

1925年,北京女子師範大學。

27歲的齊耳短髮姑娘踩着上課鈴聲而來,她跑過長長的走廊,直奔教室的第一排,好友已為她佔好座位。兩年以來,每到魯迅的課,她都要雷打不動地坐在這個位置。

短髮姑娘名為許廣平。回憶兩年前初見到魯迅時,最惹她注意的是他那約兩寸長的頭髮,粗且硬,真當得“怒髮衝冠”的“衝”字。

“沒有一絲名流學者自炫崇高的氣息!沒有一點教授紳士自我肥胖的風度!難怪我要在聲聲吶喊中見到你。“——廣平感激地想着,坐直了身子。

魯迅先生:

現在執筆寫信給你的是一個受了你快要兩年的教訓,是每星期翹首盼着稀有的,每星期三十多點鐘中一點鐘小説史聽講的,是當你授課時,坐在頭一排的座位,每每忘形地直率地憑其相同的剛決的言語、在聽講時好發言的一個小學生,他有許多懷疑而憤懣不平的久蓄於中的話;這時許是按抑不住了吧,所以向先生陳述

……

落款思慮了許久,她在“學生許廣平”前,又添了一些字——謹受教的一個小學生許廣平。

魯迅&許廣平

午後,書房。

三屜書桌上攤着一封來信。

讀完第一段,看看落款,魯迅想起來了,就是那個總喜歡坐第一排的姑娘。個頭高高的,在同學中年齡大一些。讀罷,他順手放到了書桌上。

第二天上午,魯迅又細讀了一遍來信。

他提起毛筆,開始回信。

廣平兄:

今天收到來信,有些問題恐怕我答不出,姑且寫下去看。……我想,苦痛是總與人生連帶的;但也有離開的時候,就是當熟睡之際。……苦茶加糖,其苦之量如故,只是聊勝於無糖,但這糖就不容易找到,我不知道在哪裏,只好交白卷了。

……

魯迅&許廣平&兩人之子周海嬰

許廣平是隔天收到回信的。當她打開信封,抽出那張信紙時,第一行三個字跳了出來——廣平兄。她頃刻間變得手腳無措:“不,先生吾師,原諒我太愚小了!我值得而且敢配當‘兄’嗎?不!不!”

接下來的去信中,她大膽地與先生辯論起“廣平兄”的“兄”字來。魯迅也認真地作答。

許廣平開始吐露自己對校政的失望,越寫越歡喜。署名時,她想起了半月前先生回信中所説的“恐怕於‘小鬼’無甚好處”,笑了,美滋滋地寫下一個自己最為滿意的署名——小鬼許廣平。

此時,距兩人初次通信,剛好一個月。

後來的通信中,魯迅稱許廣平“小刺蝟”“蓮蓬”“害馬”“乖姑”,她稱魯迅“嫩弟”“小白象”。親密不已。

1932年12月,魯迅將兩人往來大部分書信編輯修改後出版,命名為《兩地書》。

兩年後,魯迅在送給許廣平的《芥子園畫譜》上所題的“十年攜手共艱危,以沫相濡亦可哀”正是他們愛情生活的寫照。

1936年,魯迅病逝時,許廣平38歲,此後她一直沒有再婚,直至1968年去世,享年70歲。

夢醒來,我身在忘川,立在屬於我的那塊三生石旁,三生石上只有愛玲的名字,可我看不到愛玲你在哪兒,原是今生今世已惘然,山河歲月空惆悵,我,終將是要等着你的。

——胡蘭成《我身在忘川》

結束長達3年的感情,張愛玲乾脆利落地走了。

自她與胡蘭成分手後,胡依舊是每寫一文都要寄予她,直至寫成《吾妻張愛玲》後,張愛玲把他寄去的所有書信原址退回,算是徹底為這段感情畫下句點。

“我已經不喜歡你了,你是早已經不喜歡我的了。這次決心,是我經過一年半長的時間考慮的。你不要再來尋我,即或寫信來,我亦是不看了。”

或許,在張愛玲心中,這段感情是早就結束了的。

1945年,日本無條件投降,胡蘭成被劃為文化漢奸受政府通緝,到温州老家避難,與秀美成婚。婚後,張愛玲去看他,要他在妻子同自己之間做出選擇。胡蘭成不願捨去妻子,更不願失去張愛玲,張愛玲在大雨中憤然離去。

間隔沒幾日,胡蘭成又回到上海,去尋張愛玲,他們再不像從前那般親近,甚至在胡輕觸張愛玲手臂時,她低吼一聲,再不願被碰。

那晚,胡蘭成睡在沙發上。早晨,他起身去看張愛玲,她伏在他肩頭哽咽一聲“蘭成”。這聲輕喚,便是最後的道別,這也是他們最後一次見面。

胡蘭成懊惱,給她寫信。“星沉海底當窗見,雨過河源隔座看”。無用。

張愛玲

張愛玲與胡蘭成,一個是上海最負盛名的女作家,一個是汪偽政府的要員。在亂世之中,他們的相識、相知、相戀,乃至最後的分手,都堪稱是一場“傳奇”。

但傳奇的發源地,卻只是一篇短小精悍的小説。是小説,為他們這對苦侶做了媒。

“如果不碰到封鎖,電車的進行是永遠不會斷的,封鎖了。搖鈴了。叮玲玲玲玲鈴。每一個“玲”字是冷冷的一小點,一點一點連成了一條虛線,切斷了時間與空間。”

——張愛玲《封鎖》,發表於《天地》雜誌

1944年初春,南京一座庭院的草坪上,一箇中年男人躺在藤椅上翻讀雜誌《天地》。一篇小説,他才剛讀了個開頭,就不由得坐直了身子,細細地讀了一遍又一遍。

這個男人就是胡蘭成,他讀的小説就是張愛玲的《封鎖》。

讀完文章的當下,胡蘭成便想:這人我是一定要見的。從作家蘇青那裏抄得張愛玲的地址後,他就急奔而去,得來的卻只是老媽媽的一句“張小姐不見人的”。

胡蘭成是極不死心的人,想要做的事一刻也耽擱不下,想要見的人是一定要見的。那時他只有一個念頭,“世上但凡有一句話,一件事,是關於張愛玲的,便皆成為好”。

胡蘭成當即就立於家門口寫下自己的電話和地址,從張愛玲的門縫塞進去。

翌日下午,張愛玲就給胡蘭成打去電話,説要去看他。在胡蘭成大西路美麗園的住處,兩人相談甚歡,一談就是五個小時,茶喝淡了一壺又一壺。張愛玲起身告辭時,胡蘭成堅持送她歸去。

二月末的天氣裏,兩人並肩走在大西路上,梧桐樹兒正在鼓芽,一枝枝蠢蠢欲動的模樣,而他們,好得已經宛若多年的朋友。

一來二去,兩人從隔天見一次,變為每天見面,整夜整夜地説話,才握着手,天就快亮了。

為了和張愛玲結婚,胡蘭成離婚登佈告,一次登了兩則。他有兩個妻子。在《山河歲月》裏,胡蘭成寫:“連英娣與我離異的那天,我到愛玲處有淚,愛玲亦不同情。”

面對着對於情慾歡愛貪饗不足的胡蘭成,張愛玲愛得剋制卻濃烈,她寫胡蘭成在屋內讀書的情景:“屋內是金沙金粉深埋的寧靜,窗外風雨琳琅,漫山遍野都是今天。”

或許這愛就像是毛姆曾在《面紗》中寫道的那樣,“我知道你是個二流貨色,然而我愛你。”

張愛玲&胡蘭成

因時局發展,也因胡蘭成的漢奸身份,兩人各自逃命。胡蘭成輾轉到武漢,認識了護士小周,自此背信於張愛玲。他只稱“生在那個動盪的年代,人人都要瘋掉了”,在張愛玲面前大聲朗讀他寫給小周的文章。

不論胡蘭成同秀美、小周、一枝如何,張愛玲是真的不喜歡胡蘭成了。

最後,那個“見了他,她變得很低很低,低到塵埃裏,但她心裏是歡喜的,從塵埃裏開出花來”的張愛玲不見了。

當初,張愛玲在兩人的婚書上寫道:“胡蘭成與張愛玲簽訂終身,結為夫婦。”胡蘭成在後面又加了一句“願使歲月靜好,現世安穩”。

如今看來,未能實現願景的是胡蘭成。

而且,私自寫一張婚書就算結婚,張愛玲並不這樣認為,她説,“不喜歡這些秘密舉行結婚儀式的事,覺得是自騙自。”這種沒有法律上的夫婦關係和實質性的婚姻生活,只能算“約會”。

胡蘭成初見張愛玲時,給她寫下“因為懂得,所以慈悲”,但胡蘭成終是不能明白她的。

張愛玲原是極心高氣傲的,寧可重新回到塵埃之中,也不甘讓胡蘭成再時時仰望了。她不會愚笨到永遠只做他窗前的那輪明月,只要一抬頭,就時時都能被他望見。

她敢愛敢恨,果斷決絕,不拖泥帶水,從胡蘭成那句“愛玲已不要我了”可見一斑。

傲嬌如張愛玲。忘川水是她先飲盡的。“今日有兩件喜事,一是發稿費了,二是胡蘭成死了。”

“我自己亦盡了所有力量,去迴護他的病體,卻眼看着他的生命一點一滴耗盡,終至一籌莫展。我一向相信人定勝天,常常逆數而行,然而人力畢竟不敵天命,人生大限,無人能破。"

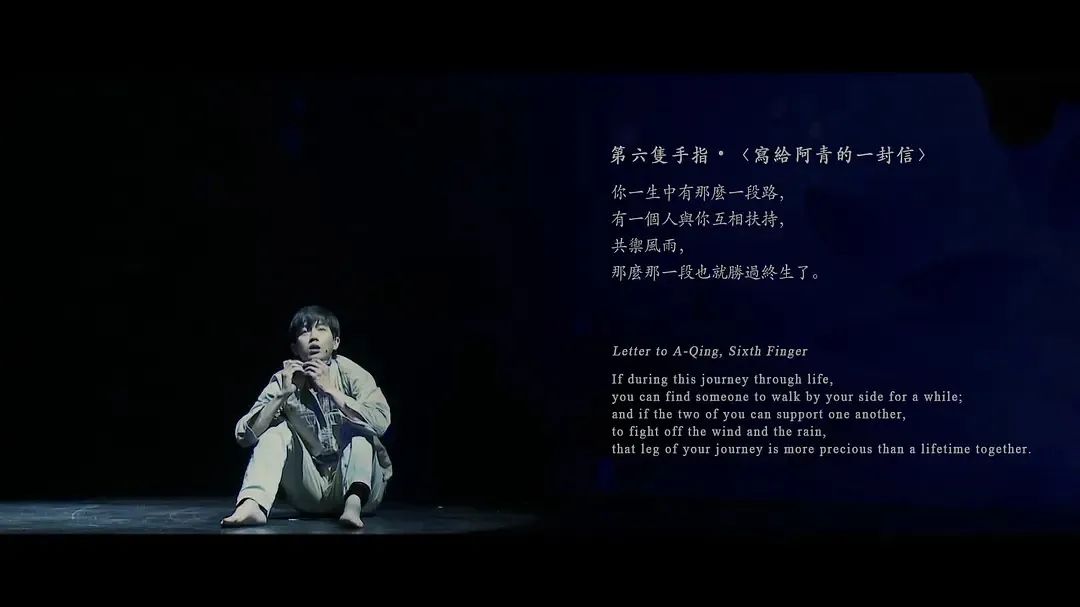

——白先勇《樹猶如此》

白先勇一生只寫過一部長篇小説,小説名為《孽子》。

作為華語同志文學的開山之作,這一作品被認為是他自身的真實寫照。白先勇從不避諱自己的同志身份,但他更習慣將王國祥稱呼為“摯友”,陪伴他35年之久的摯友。

比起相伴度日的戀人,摯友是對人生伴侶更崇高的褒獎。

似乎是一種命運的安排。在建國中學讀高二時,有一天,白先勇遲到了,他跌跌撞撞地向樓梯上跑,結果正好撞到另一個遲到的少年,這個人就是王國祥,與他同年級,不同班。

那年,他們同為17歲,對未來的人生充滿了期待。後來,兩個意氣風發的少年相約考去台南成功大學。至此,有一年的時間,他們租住在學校附近的軍眷村,共同飲食起居。

之後,白先勇因出於對文學的熱愛,重考到台大,致力於研究西方文學。為了與戀人在一起,王國祥也轉學到台大。

兩人再次成為校友。

白先勇&王國祥(右)

戀人突如其來的一場病,中斷了當下甜蜜的生活。王國祥患上了一種極為罕有的血液病,西醫治療一年多,病情毫無起色。所幸,在江南名醫的治療下,王國祥的病情逐漸好轉起來,半年後便不用再輸血了。

1973年,白先勇在美國的“隱谷”定居。屋主偏愛常春藤,前後院爬滿了藤葛,若全部清除,工程浩大。王國祥從東岸趕來幫忙,兩人合力把家園重新改造,才奠定下日後園子發展的基礎。

他們在後院一起種下三株意大利柏樹。起初只有三四尺高,日後便抽發得傲視羣倫,需要兩個人合抱,才能把樹身圈住。

而在選擇花木時,白先勇與愛人遍搜城中苗圃,最後選中了三十多株各色品種的茶花幼木,作為園中的主調。

他曾在文章中記載:百花中我獨鍾情茶花,茶花高貴,白茶雅潔,紅茶穠麗,粉茶花俏生生、嬌滴滴,自是惹人憐惜。即使不開花,一樹碧亭亭,也是好看。

事實上,白先勇如此喜歡茶花,是因為茶花為王國祥的最愛。

不知不覺,10餘年過去了。這段時間內,白先勇完成了長篇《孽子》的寫作。

1989年,白先勇偶然發現後院意大利柏樹中的一棵,葉尖露出點點焦黃。起初,他以為是暑天干熱,沒料到才幾天功夫,那棵樹就枯焦而亡。沒有多久,王國祥也就生病了。

送到醫院檢查,聽説是“再生不良性貧血”,白先勇心中一寒,這正是29年前差點奪走王國祥生命的絕症。

白先勇紀錄片《他們在島嶼寫作:奼紫嫣紅開遍》

舊病復發,這次形勢更加險峻。自此,白先勇與愛人展開了長達三年共同抵禦病魔的艱辛日子,那是一場同命運抗爭的生死搏鬥。

他為愛人奔波到台灣,甚至內陸各省市求醫,“當時如果有人告訴我喜馬拉雅山頂上有神醫,我也會攀爬上去乞求仙丹的。在那時,搶救王國祥的生命,對於我重於一切。”

哪裏都沒有特效藥。白先勇只能眼看着愛人的生命一點一滴耗盡。

“五點二十分,他的心臟終於停止。我執着國祥的手,送他走完人生最後一程。霎時間,天人兩分,死生契闊,在人間,我向王國祥告了永別。”

往後的日子,冬去春來,園中的茶花競相開放,熱鬧非凡。20多年後,他與愛人一起種下的老茶紛紛長過屋檐,每株盛開起來,都有上百朵。

“春日負暄,我坐在園中靠椅上,品茗閲報,有百花相伴,暫且貪享人間瞬息繁華。美中不足的是,抬望眼,總看見園中西隅,剩下的那兩棵意大利柏樹中間,露出一塊楞楞的空白來,缺口當中,映着湛湛青空,悠悠白雲,那是一道女媧煉石也無法彌補的天裂。”

白先勇

捲袖圍裙為口忙,朝朝洗手作羹湯。

憂卿煙火燻顏色,欲覓仙人辟穀方。

——錢鍾書 《贈絳》

多年後,楊絳回憶與錢鍾書初見時的印象:“他穿一件青布大褂,一雙毛布底鞋,戴一副老式大眼鏡,一點也不‘翩翩’。”

這是楊絳答朋友問時的一句話。事實上,當時的偶然一面,兩人已互留下了印象。

不久之後,錢鍾書寫信給楊絳,約在工字廳相會。一見面,他的第一句話就是,“我沒有訂婚。”楊絳答,“我也沒有男朋友。”

從此兩人便每天一封信,越寫越勤,開始了鴻雁往來,直至楊絳發覺自己墜入愛河。“他放假就回家了。(我)難受了好多時。冷靜下來,覺得不好,這是fall in love了。”

楊絳生長在開明的知識分子家庭,十幾歲的年紀,出落得淡泊、優雅,引得不少同齡人的追求。錢家封建而傳統,從未優先考慮過這位女孩。

錢鍾書的父親錢基博甚至有意與好友結秦晉之好,他希望兒子能與葉公超的女兒促成婚配。無奈,錢鍾書沒有親近對方的意願。

年輕時的楊絳與錢鍾書

錢家最終接受楊絳,源於一封信,那是楊絳寫給錢鍾書的,卻被錢基博擅自拆看。裏面提到:現在吾二人快樂無用,須兩家父母兄弟皆大歡喜,吾兩人之快樂乃徹始徹終不受障礙。

閲讀至此,錢基博大為讚賞,直接給楊絳回信一封,認下了這個準兒媳。

1935年7月,錢鍾書與楊絳在蘇州廟堂巷楊府舉行了結婚儀式。關於這段婚禮的描寫,可從錢鍾書的長篇小説《圍城》裏窺見一二。

楊絳也證實過此事。她曾幽默調侃:(《圍城》裏)結婚穿黑色禮服、白硬領圈給汗水浸得又黃又軟的那位新郎,不是別人,正是鍾書自己。因為我們結婚的黃道吉日是一年裏最熱的日子。我們的結婚照上,新人、伴娘、提花籃的女孩子、提紗的男孩子,一個個都像剛被警察拿獲的扒手。

楊絳與錢鍾書

是怎樣一個柔軟而堅強的人,才能保護另一個人身上與生俱來的孩子氣?

在楊絳眼中,錢鍾書是眾兄弟中比較稚鈍的一個,“孜孜讀書的時候,對什麼都沒個計較,放下書本,又全沒正經,好像有大量多餘的興致沒處寄放,專愛胡説亂道。”

就在結婚的同一年,錢鍾書以第一名的成績考取了中英庚款公費留學生,楊絳毫不猶豫中斷清華學業,陪他遠赴異國他鄉。沒有了旁人的照顧,滿腹經綸的大才子“原形畢露”,在生活中越發表現得笨手笨腳。楊絳便攬下一切瑣事。

甚至在住院生產時期,錢鍾書也不斷跑到她跟前,訴説自己闖下的“禍”。枱燈弄壞了,墨水染了桌布,門把手脱落……

楊絳統統告訴他,不要緊,她能解決。錢鍾書便很放心地回家去了。事實上,她也是第一次處理這些問題。

錢的母親曾感慨這位兒媳,“筆桿搖得,鍋鏟握得,在傢什麼粗活都幹,真是上得廳堂,下得廚房,入水能遊,出水能跳,鍾書痴人痴福。”

暮年的楊絳與錢鍾書

生活中的照顧是相互的。錢鍾書看到楊絳因不能習慣異國生活而消瘦,從小連火柴都沒劃過的他,便日日早起,為她做愛心早餐,且每次都要用小桌子端到牀上去。

後來,錢鍾書將做早餐的習慣延續了幾十年。

捲袖圍裙為口忙,朝朝洗手作羹湯。

憂卿煙火燻顏色,欲覓仙人辟穀方。

一首《贈絳》,將他對妻子的心疼表現得淋漓盡致。

1946年,短篇小説集《人·獸·鬼》出版後,在自留的樣書上,錢鍾書為妻子寫下這樣的話——贈予楊季康,絕無僅有的結合了各不相容的三者:妻子、情人、朋友。

楊絳,本名楊季康。

故事再回到多年前,楊絳讀到英國傳記作家的一句話:“我見到她之前,從未想到要結婚;我娶了她幾十年,從未後悔娶她;也未想過要娶別的女人。”

她把它念給錢鍾書,錢當即回覆,“我和他一樣。”

楊絳答,“我也一樣。”