李默然:西昌新莊墓地相關問題討論_風聞

中国考古-中国社科院考古研究所官方账号-中国社科院考古研究所2021-08-18 17:00

摘要:西昌新莊墓地的發現為構建和細化安寧河流域先秦時期考古學文化的時空框架提供了重要的材料。根據其隨葬品的差異,這批墓葬可分為A、B、C、D四類,分為四期。A類墓葬是該地區目前可見最早的墓葬,與橫欄山文化遺存差異明顯,可能來自鹽源盆地;稍晚出現的B類墓葬與齊家文化有較明顯的關係,但晚期受到了C類墓葬的強烈影響;與B類墓葬大致同時的C類墓葬可能是本地早期橫欄山文化的延續;而D類墓葬的出現則與西周的興起或有一定聯繫。以此為基礎,對以往認為與“大石墓遺存”聯繫密切的禮州、大洋堆等遺址進行了再分析,討論其遺存的性質、年代以及與周邊其它文化之間的相互關係,並對“大石墓遺存”的起源提出了新的看法。

近年,安寧河流域先秦時期考古學遺存的時空框架基本建立起來。但由於考古資料相對匱乏,許多細節仍不清楚,在所謂“大石墓遺存”形成之前,該地區文化面貌相對複雜,各類遺存年代和譜系關係不甚清晰。原因主要在兩個方面:一是典型遺存不夠豐富;二是缺乏連續系統的測年數據。2016年到2017年,西昌新莊墓地的發掘提供了一批非常重要的資料(下文將以《土坑墓》與《石室墓》分別代稱),其豐富的墓葬形制、隨葬品組合以及系統的測年數據,對於討論安寧河流域先秦時期各類遺存的年代、譜系,以及其他相關問題具有重要意義。

一 分期與年代

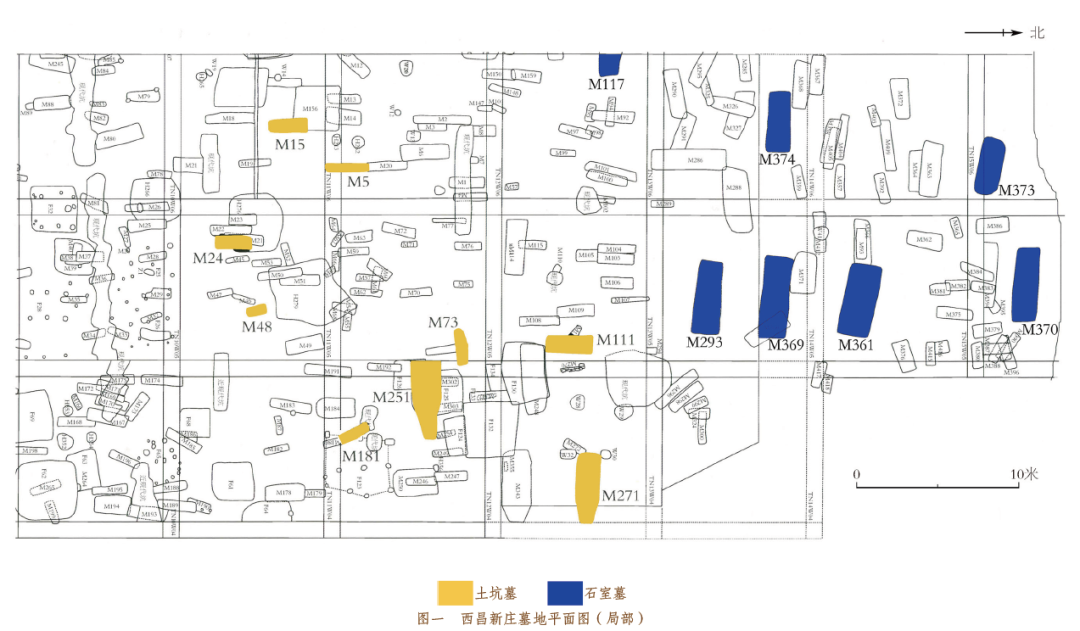

新莊墓地位於安寧河西岸的二級台地上,共清理墓葬447座,其中石室墓8座,土坑墓387座,甕棺葬52座。土坑墓又可分為帶墓道的“凸字形”墓葬和無墓道的長方形墓葬;石室墓均為長方形,僅在墓壙四壁用大小不等的條石或石塊砌成墓室,底部和頂部無石塊鋪砌。從墓地的發掘情況來説,石室墓所佔比例非常小,但與土坑墓在空間上屬於同一墓地無疑(圖一),其出土陶器的組合與形態也和部分土坑墓接近,因此我們在討論整個墓地分期與年代時將二者合一。

(一) 墓葬分類

分類與學術目標緊密相關,本文試圖討論新莊墓地以及安寧河流域考古學文化的譜系問題。墓地發掘者將土坑墓和石室墓分開進行報道,暗示了兩種大的顯而易見的分類結果。考慮到石室墓非常少見且隨葬品與部分土坑墓一致,它和土坑墓之間的差異或許與墓主等級、死亡原因、埋葬目的甚至一些偶然因素有關,而與文化譜系關係不大。而墓葬中的隨葬品特別是陶器反映了墓主人生前或者想象的死後世界的生活和儀式習慣,與文化認同和譜系密切相關。因此,本文對於新莊墓葬的分類是以出土器物(主要是陶器)為標準的。

《土坑墓》根據出土隨葬品,將發表的墓葬分為四組,其分組既包含了譜系區分,又有判定相對年代之目的。本文認為基本合理,在將石室墓合併後,本文將新莊墓地發現墓葬也大致分為A、B、C、D四類,有的類別還可以分組,並且不同類別之間有共時關係。

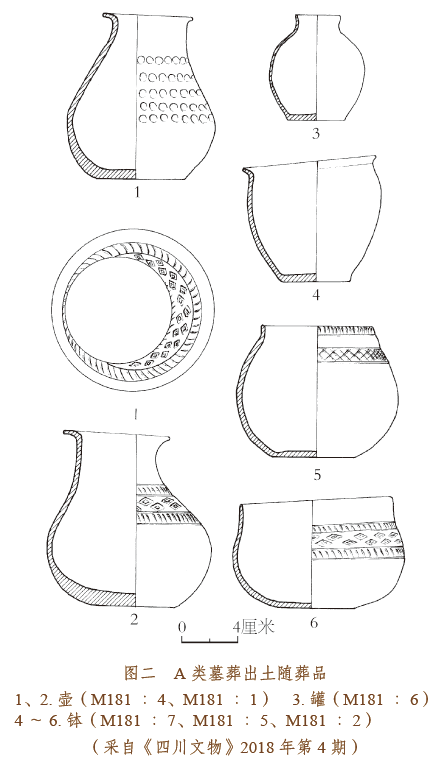

A類墓葬隨葬壺、缽和小罐等(圖二),其中以壺和缽最具特色,器身頸部和肩部裝飾大量的刻劃紋和戳印紋。《土坑墓》僅發表了M181,歸為“第4組”。

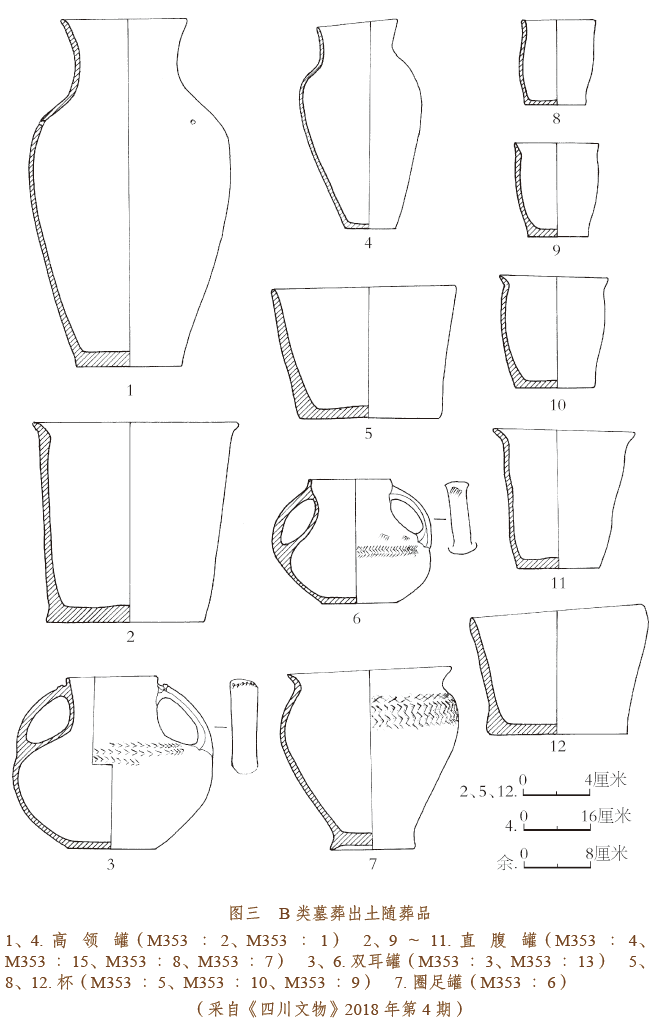

B類墓葬以隨葬雙耳罐、豆、高領罐為主(圖三),有的還隨葬有大口折沿罐、碗和小罐。兩篇簡報發表的資料中,這類墓葬數量最多,包括土坑墓M226、M225、M143、M353、M96、M48,以及石室墓M293、M373、M369、M361。

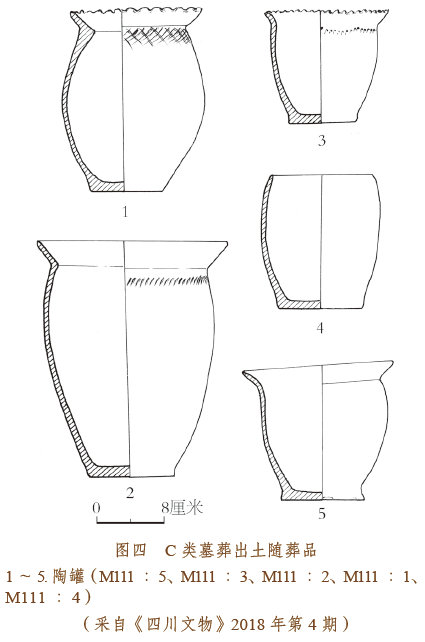

C類墓葬以隨葬大口折沿罐和折沿盆為主,有的還隨葬有小罐(圖四),不見雙耳罐、豆和壺。包括土坑墓M111,石室墓M117、M374、M370。

《土坑墓》將B、C兩類墓葬歸為“第1組”和“第2組”,但前後略有矛盾。在結語分類中,將“器物組合為陶雙耳罐及陶圈足豆”分為“第1組”,以M226為代表;其餘“器物組合以陶折沿罐、陶雙耳罐為主”的墓葬歸為“第2組”,包括M143。但在年代判定中,又將M143歸入“第1組”。《土坑墓》在討論墓葬文化內涵時,提出“第1組中的陶雙耳罐,與齊家文化的典型大雙耳罐及其相似”,表明二者的密切關係。本文贊同這種認識,但我們認為不僅是雙耳罐,包括豆和高領罐也是來自齊家文化的典型因素。因此本文將包含這3種器物的墓葬歸為B類,而將不隨葬這些器物,只隨葬折沿罐、盆和小罐等的墓葬歸為C類。

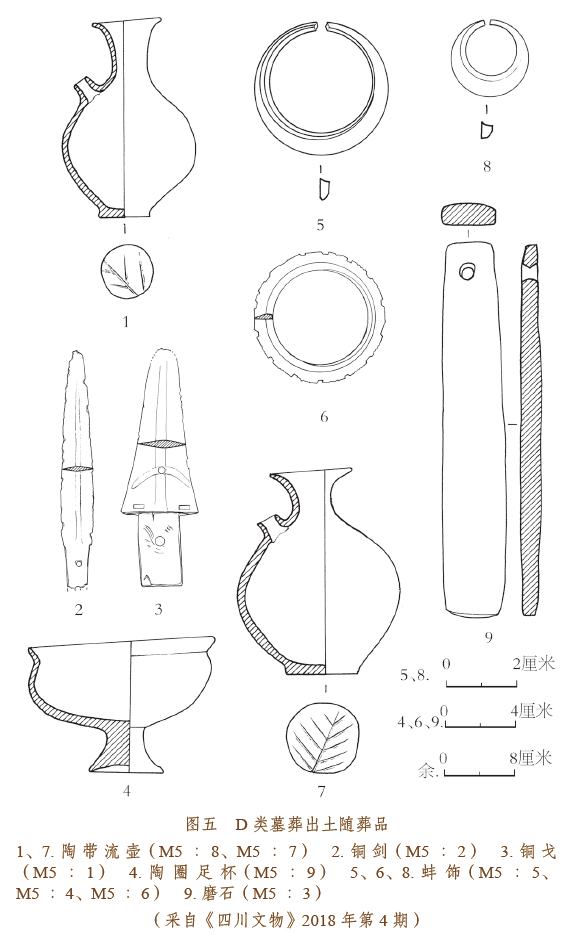

D類墓葬隨葬帶流壺、圈足杯(圖五),均為土坑墓,其中兩座墓葬帶有墓道。此外,有的墓葬還隨葬有銅劍、銅戈和銅矛等。包括M251、M271、M5和M73。《土坑墓》歸為“第3組”。

(二) 典型器物型式劃分

在墓葬的分類基礎上,根據出土陶器的形態,我們對一些典型器物進行了排序。A類墓葬只有1座,D類墓葬數量也不多且隨葬品與B、C類完全不同,因此暫不涉及這兩類墓出土的器物。

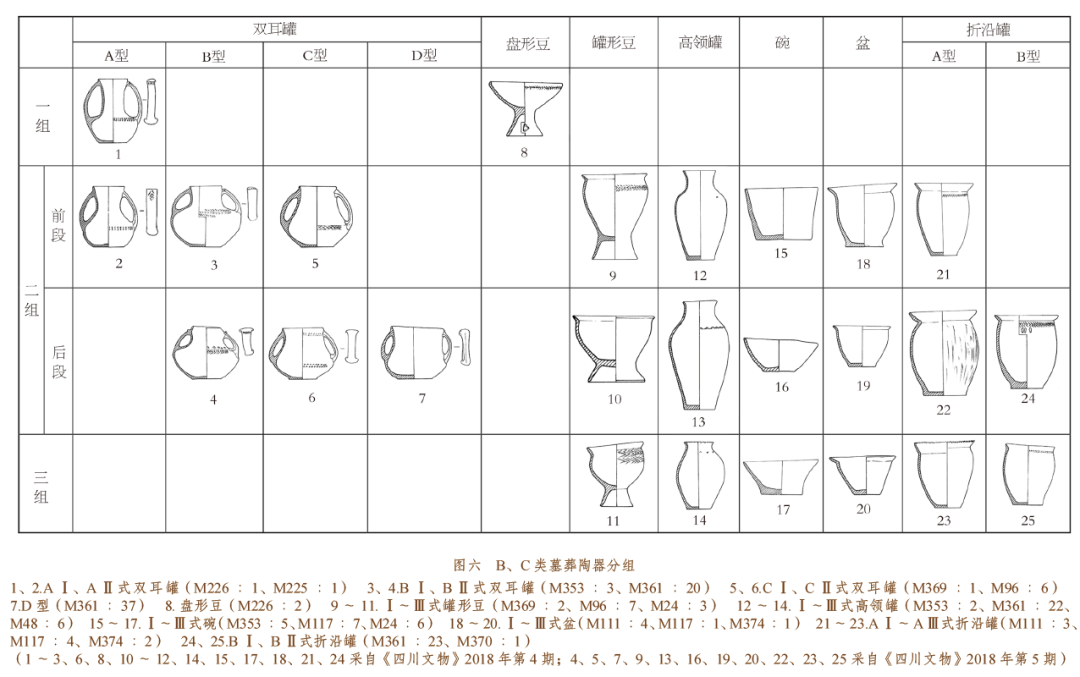

雙耳罐14件。可分為四型。總體趨勢都是器形由瘦高向矮胖演變。

A型 2件。小口,頸部瘦長,可分二式。Ⅰ式,標本M226∶1(圖六∶1)。Ⅱ式,標本M225∶1(圖六∶2)。

B型 5件。小口,頸部較短,鼓肩,可分二式。Ⅰ式,標本M353∶3(圖六∶3)。Ⅱ式,標本M361∶20(圖六∶4)。

C型 5件。大口,溜肩,可分二式。Ⅰ式,標本M369∶1(圖六∶5)。Ⅱ式,M96∶6(圖六∶6)。

D型 2件。大口,鼓肩。標本M361∶37(圖六∶7)。

陶豆 10件。可分為盤形豆和罐形豆兩類。其中罐形豆可分三式。演變規律為器身由高變矮,腹部越來越淺。

盤形豆 2件。標本M226∶2(圖六∶8)。

罐形豆 8件。Ⅰ式,標本M369∶2(圖六∶9)。Ⅱ式,標本M96∶7(圖六∶10)。Ⅲ式,標本M24∶3(圖六∶11)。

高領罐 4件。可分三式。器物演變規律為器身變矮,口部變小。Ⅰ式,標本M353∶2(圖六∶12)。Ⅱ式,標本M361∶22(圖六∶13)。Ⅲ式,標本M48∶6(圖六∶14)。

碗 10件。可分三式。腹部由深變淺,口部由直口變為敞口。Ⅰ式,標本M353∶5(圖六∶15)。Ⅱ式,標本M117∶7(圖六∶16)。Ⅲ式,M24∶6(圖六∶17)。

盆 5件。分為三式。演變規律為腹部變淺,口部越來越敞。Ⅰ式,標本M111∶4(圖六∶18)。Ⅱ式,標本M117∶1(圖六∶19)。Ⅲ式,標本M374∶1(圖六∶20)

罐 14件。可分二型。演變趨勢均為腹部越來越淺,器身由瘦高變為矮胖。大口折沿罐晚期口部多鋸齒狀。

A型 7件。大口折沿罐,分為三式。Ⅰ式,標本M111∶3(圖六∶21)。Ⅱ式,標本M117∶4(圖六∶22)。Ⅲ式,標本M374∶2(圖六∶22)。

B型 7件。折沿小罐,分為二式。Ⅰ式,標本M361∶23(圖六∶23)。Ⅱ式,標本M370∶1(圖六∶24)。

根據隨葬品形態演變及組合,將B、C類墓葬分為三組(圖六),其中第二組分前、後兩段。

(三) 分期與年代

據《土坑墓》,A類墓葬M181被M180打破,而M180出土雙耳罐和折沿罐分別與M143和M111類似,則M181年代早於B、C類墓葬第二組。又M181出土遺物與大廠M1、M2接近,根據大廠發掘簡報,其年代接近距今4000年左右,與M226測年數據相當,似可與M226歸入同一期。《土坑墓》還提及,D類墓葬存在打破B、C類墓葬的情況,並認為其年代最晚,本文贊同這種認識。

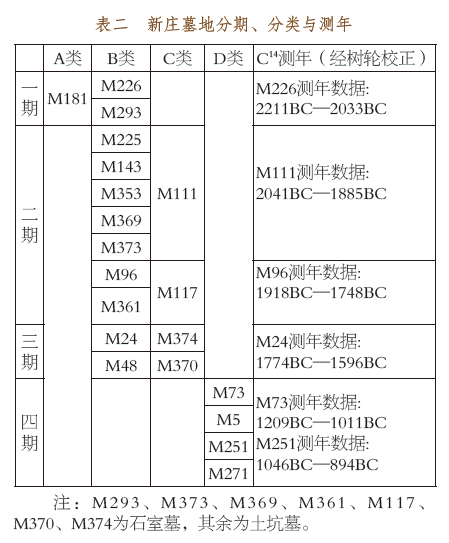

《土坑墓》提到“第1、2組之間相互有打破關係”,表明B、C類墓葬確有分組的可能。儘管兩篇簡報都未發表關於B、C類墓葬的詳細的層位關係,但有相當豐富且系統的測年數據。並且,涉及A類和D類墓葬的測年數據都得到了層位關係的支持,因此,本文認為這一系列測年數據大體是無誤的,B、C兩類墓葬的一到四組應是前後相繼的。

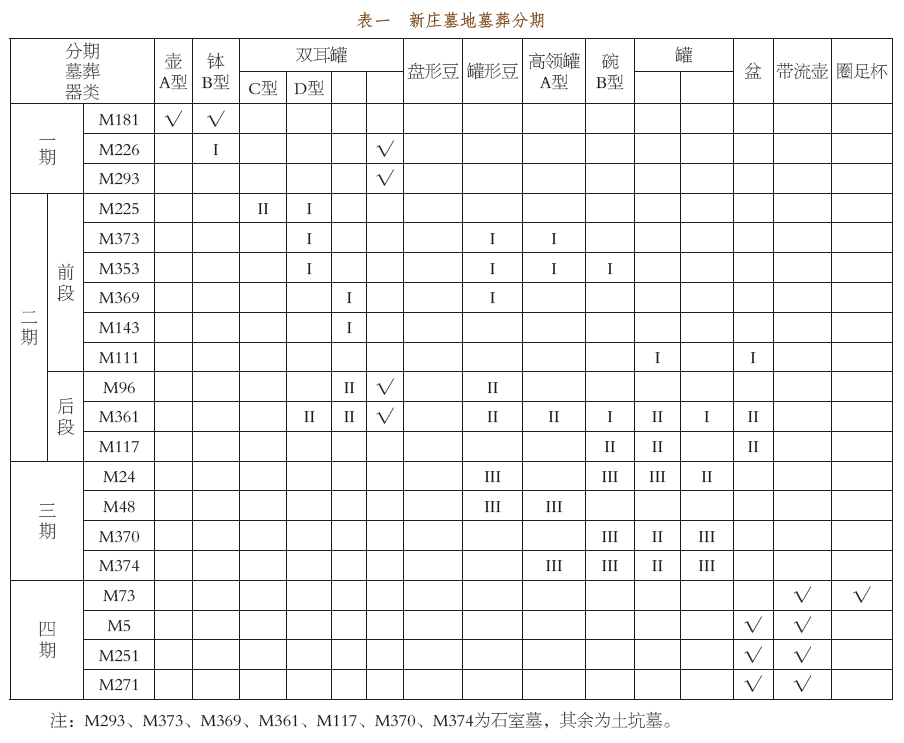

綜上,本文將新莊墓地分為四期(表一)。

第一期包括A類墓葬M181和B、C類墓葬第一組,有一個測年數據M226(2200—2000BC),年代應早於公元前2000年。

第二期為B、C類墓葬第二組,分前後兩段,前段有一個測年數據M111(2041—1885BC),後段也有一個測年數據M96(1918—1748BC)。這一期墓葬數量較多,其中M96屬於後段中年代偏早的,更晚的M361出土罐形豆(M361∶8)與大洋堆中期Ka13∶1類似,只是後者圈足已退化,表明其年代更晚。大洋堆中期還出土了類似高坡遺存的肩部帶乳丁的罐,高坡遺址測年為公元前1400—前1000年。這一期年代應比大洋堆中期和高坡遺存略早,推測為公元前2000—前1400年,前、後兩段以公元前1700年為界。

第三期為B、C類墓葬第三組,有一個測年數據M24(1774—1596BC)。這一期的遺存以往在大洋堆晚期有過發現,年代被認為是春秋末至戰國初期。但據《土坑墓》,這類隨葬折沿罐的墓葬有被簡報“第3組”即本文第四期墓葬打破的現象,那麼,其年代下限可能早於第四期M73年代下限(公元前1000年)。此外,第三期墓葬中發現的大量寬折沿罐,在東部的雞公山文化和南部的大墩子遺存中均有發現,後者測年均在公元前1400—前1000年之間。因此,M24測年可能偏早,考慮到第二期的年代下限,推測這一期年代在公元前1400—前1000年之間。

D類墓葬為第四期,以隨葬帶流壺和圈足杯為主,此外還有銅戈、銅矛等。有兩個測年數據,其年代在公元前1200—前900年之間,大致相當於商末至西周早期。

二 各類墓葬譜系

這四類墓葬隨葬陶器組合差異明顯(表二),應當有不同的譜系。

A類墓隨葬陶壺、陶缽和小罐,器身上往往飾有大量的刻劃紋和戳印紋等構成的複合紋飾。這種紋飾的獨特之處在於刻畫、戳印等陰紋只是襯地,其間的磨光面才是主體圖案,王仁湘將這種施紋技法稱為“襯花工藝”。此類墓葬少見,以往發現的禮州AM10和大廠M1、M2可歸入其中。從目前資料來看,此類墓葬可能是安寧河流域出現最早的墓葬,但延續時間不長。新莊遺址與這類墓葬相關的居址資料並未發表,以往在橫欄山遺址發現過年代接近的居址遺存,但文化面貌上似乎有相當的差異。橫欄山遺址出土陶器以各類陶罐為大宗,壺和缽的數量並不太多,且基本不見上述“襯花工藝”紋飾。近年,成都文物考古研究院在鹽源盆地皈家堡遺址發現了與A類墓葬相似的遺存,測年在距今4800~4300年之間。它或許與A類墓葬的來源有關。總體而言,A類墓葬發現較少,延續時間不長,其消亡可能與B、C類墓葬在安寧河流域興起有關。

B類墓葬以隨葬陶雙耳罐、豆、高領罐為主,年代約為公元前2200—前1000年。此類墓葬的出現與齊家文化有較明顯的關係,很多研究者都提到這一點。其延續時間較長,早期一般僅隨葬雙耳罐、豆和高領罐,晚期則出現大量的折沿罐。大洋堆下層發現過類似遺存,新莊墓地的發現,表明齊家文化對安寧河流域影響頗大。晚期出現的大量折沿罐應當是受到C類墓葬的影響。

C類墓葬以隨葬折沿罐為主,此類遺存在大洋堆上層和西昌天王山有過發現。以往一般認為年代晚至春秋戰國之際,現在看來可能並非如此。至少新莊墓地此類遺存的年代上限為公元前2000年,下限應不晚於公元前1000年。C類墓葬對應的居住址資料目前無法確認,大洋堆上層儘管是灰坑,但出土器物完整,屬性應當特殊,或與墓葬接近。不過,這種以罐為主的特徵,卻與橫欄山文化一致,特別是花邊口沿的罐在橫欄山文化中比較常見,這類遺存是否是橫欄山文化的延續還有待討論。另外,在西昌營盤山發現過一批甕棺,其中W6出土了1件折沿罐和1件雙耳罐,折沿罐的特徵與C類墓葬發現的M111∶3相似。簡報認為甕棺葬屬於漢代,本文以為這一斷代可能偏晚。營盤山下層還發現了堆積豐富的居住址遺存,與橫欄山文化接近但不完全相同,發掘者認為其年代在距今4000左右,本文認為合理。

B類和C類墓葬共時較久,且發現有相似的陶器,不排除這是同一考古學文化的兩種不同形式墓葬的可能性。假如營盤山甕棺葬與居住址能夠對應的話,那麼,本文第二期的B、C類墓葬所對應的居住址可能就是營盤山下層遺存,這種遺存總體仍可看作是橫欄山文化的延續發展,有研究者將其歸為橫欄山文化的晚段。

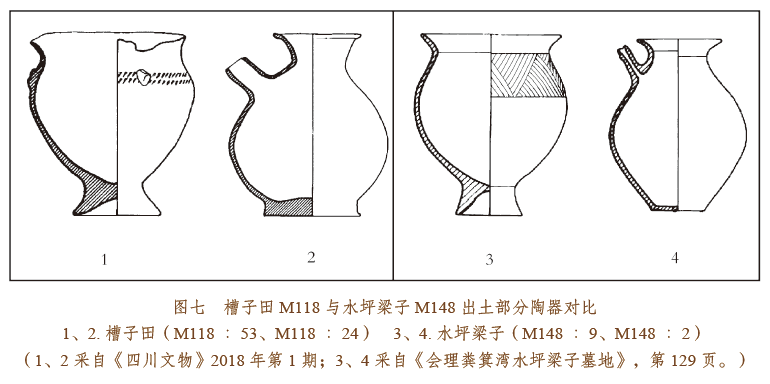

D類墓葬面貌突變,以隨葬帶流壺和圈足杯為主,且有成套出土的跡象。此外還有少量的銅戈、銅矛,形制與國墓地和竹瓦街窖藏發現的同類器物非常接近。測年數據表明新莊墓地此類遺存的年代在公元前1200—前900年之間,相當於商末周初。在西昌羊耳坡遺址槽子田墓地也發現了同類遺存,但年代明顯偏晚。槽子田墓地除了帶流壺和圈足杯外,還開始出現大量不同形態的陶杯,最晚的幾座墓葬中觚形杯取代了圈足杯,其隨葬品組合與器物形態已經和壩河堡子M6等典型“大石墓”遺存相似。槽子田墓地發掘者認為墓葬年代在西周中晚期至戰國中晚期之間,但沒有測年。不過,槽子田墓地M118、M119出土的尊形器與會理糞箕灣水坪樑子墓地M70、M148、M4等發現的同類器形態接近,並且水坪樑子M148也發現了帶流壺(圖七)。水坪樑子墓地M4測年數據為895—791BC,相當於西周晚期。故推測此類遺存年代下限為西周末期,比典型“大石墓”最早階段略早或接近。從年代、出土成套的器物、銅兵器以及墓葬形制和葬俗來看,這類遺存的出現與西周興起或有一定的聯繫,具體將另文討論。D類墓葬的出現結束了B、C類墓葬在安寧河流域的發展。與D類墓葬年代接近的居住址遺存有“咪咪郎遺存”,二者能否對應,以目前的考古資料還無法定論。

綜上,在“大石墓”遺存出現之前,安寧河流域考古學文化面貌錯綜複雜。最早興起的是橫欄山文化,其墓葬形態不明。稍晚,可能來自鹽源盆地的,以隨葬“襯花紋飾”壺、缽為主的A類墓葬進入了安寧河流域,延續時間不長。接着B、C類墓葬興起,B類墓葬與齊家文化關係密切,但它深受C類墓葬影響並逐漸融合。這兩類墓葬可能是同一考古學文化的不同墓葬形式,背後的人羣或與營盤山下層所代表的考古學文化有關,這種文化仍可視作橫欄山文化的延續。到了商末周初,一種新的D類墓葬出現,隨葬成套的帶流壺和圈足杯,此外還有銅戈和銅矛。從年代和出土銅兵器看,這類墓葬的出現或與西周的興起有關。

三 “大石墓”相關遺存再思考

(一) 禮州遺址再討論

關於禮州遺址的討論,已有不少。江章華將其分為早、中、晚三段,其中早段(僅發表1件帶流壺口沿)歸入橫欄山文化,中段(以AM10為代表)與橫欄山文化有較密切的繼承關係,命名為“禮州中段遺存”,晚段(以BM3為代表)接近大石墓年代,命名為“禮州晚段遺存”。持類似觀點的還有陳葦。本文也贊成這種劃分,但AM10應當是屬於本文劃分的A類墓葬,並非橫欄山文化遺存。而BM3應當是受到齊家文化的影響,這一點陳葦已經提及,但其年代可能早於西周。在磨溝和喇家遺址發現的齊家文化晚期遺存和更晚的“兒遺存”中,有類似AM3的陶器出土,他們的年代可能在公元前1400—前1200年之間。

(二) 大洋堆遺址再討論

大洋堆遺址地層關係明確,簡報將遺存分為早、中、晚三期,認為年代分別為西周早期、春秋時期和春秋末至戰國初。對此,陳葦已經提出,簡報對大洋堆遺址各期年代都判斷偏晚。他認為早期遺存與齊家文化存在密切聯繫,年代應當在公元前1600—前1300年左右;中期遺存年代上限在商代中期,下限不晚於西周早期;晚期因為大石墓的原因,年代在春秋末至戰國初,但可能更早。本文基本贊成這種分析,且年代可能更早。大洋堆早、中期相當於本文第二期,年代可能在公元前2000—前1400年之間;大洋堆晚期相當於本文第三期,年代下限應在商末周初。

關於其性質,姜先傑認為早、中、晚三期是性質完全不同,無承襲關係的三種考古學文化。江章華認為早、中期屬於“高坡遺存”。本文以為,大洋堆早期性質接近本文劃分的B類墓;中期遺存複雜,應當是本文C類墓葬所代表的遺存受到“高坡遺存”影響的結果;晚期則與本文劃分的C類墓葬第四期接近。前文已述,B、C類墓葬很可能是同一考古學文化不同的墓葬形式,假如真是如此,那麼大洋堆遺址很可能是一種考古學文化的連續發展,只是在發展中受到了安寧河上游“高坡遺存”的深刻影響。

(三)“大石墓”遺存的兩個問題

對禮州和大洋堆遺址的分析讓我們重新思考“大石墓”的年代和來源問題。“大石墓”最早發現於20世紀40年代,從70年代開始有了正式科學的發掘。一般認為“大石墓”是用較大的石塊或石板堆砌墓室,頂部封以一塊或數塊巨石。這與新莊墓地發現的石室墓不同,新莊石室墓僅墓室用小石塊堆砌,頂部無巨石封砌。而且,除了形制外,出土陶器組合也差異明顯。事實上,不僅是新莊石室墓,包括大洋堆DM2和出土陶器的所謂天王山“M10”都不是大石墓。

大洋堆DM2上部並未發現封墓大石,甚至連石塊都沒有,當然不排除被後期盜掘或破壞掉的可能性。但是,其墓內還保留有大量隨葬品,距離不遠的DM1頂部封石完好無損,如果只是專門盜掘或毀壞DM2的封墓石似乎有些不合常理。其次,DM2出土陶器與典型大石墓完全不同,相反卻和新莊C類墓葬(大多為石室墓)一致。最後,其年代較早,按照本文的斷代應在西周之前,與典型大石墓之間有相當大的年代缺環。由此可見,大洋堆DM2應是與新莊M370、M374年代接近的石室墓,而非大石墓。另外,值得一提的是,大洋堆DM2墓室3號陶罐內裝有人骨,這種風俗常見於甘青地區,如磨溝墓地齊家文化晚期M934等,被研究者稱為“骨灰罐火葬墓”。

天王山“M10”同樣值得進一步分析。從簡報看,天王山“M10”其實包含了3組遺存:大石墓,大石墓東南側的石框和大石墓東側的器物遺蹟。出土遺物的是石框和器物遺蹟而非大石墓本身。石框應當是一座石室墓,與新莊墓地發現的類似,器物遺蹟可能為一座灰坑。從簡報的描述來看,大石墓和其餘兩組遺存明顯並非一個層位。並且,大石墓上部還有夯土,夯土內包含大量西漢遺物,可知大石墓年代必然不早於西漢,但是,石框和灰坑內的遺物年代無論如何是晚不到西漢的。

因此,“大石墓遺存”不應當包括大洋堆DM2和天王山“M10”。如果排除掉這兩座墓葬後,最早的“大石墓遺存”應以隨葬帶流壺和觚形杯的西昌壩河堡子M6為代表,這類遺存與羊兒坡槽子田墓地M96年代接近,應當晚於西周。按照這個年代,“大石墓遺存”就與禮州AM10關係不大,儘管兩類墓葬都出土了帶流壺,但它們並沒有直接的繼承關係。

四 結語

新莊墓地的發現為構建和細化安寧河流域先秦時期考古學文化的時空框架提供了重要的材料。發現的墓葬形制豐富,數量眾多。其多樣的隨葬品組合、完整的型式演變,以及系統的測年都有利於我們討論安寧河流域考古學文化的分類與譜系,也讓我們重新審視以往發表的其他遺址的資料。

不過,本文所構建的時空框架是以墓葬為基準的。相對於墓葬而言,居住址遺存的發現和資料刊佈更少,測年數據缺乏,不足以搭建起詳細的時空框架。特別是橫欄山、董家坡這兩類公元前2000年之前的遺存和咪咪郎(測年數據1050—920BC)遺存之間,存在一定的缺環,而這段時間恰好是本文B、C類墓葬延續的時間。安寧河上游的冕寧高坡遺址第③層測年數據為公元前1400—前1000年,但這類遺存僅在大洋堆中層有過零星發現,與安寧河中、下游其他同期遺存有較大差異。此外,如何將居址與墓葬對應起來也是一個問題。許多居址沒有發現同期墓地,而發現墓地的則缺乏居址資料或沒有完整發表,這也是造成安寧河流域考古學文化譜系尚未完善的一個重要原因。