“女幹部傲嬌”之爭惹火, 背後的晉升“迷宮”卻無人察覺 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-08-27 21:43

✪ 呂芳 | 中國政法大學政治與公共管理學院

✪ 呂芳 | 中國政法大學政治與公共管理學院

(本文原載《甘肅社會科學》2020年第6期)

【導讀】近日,一篇題為《女性幹部傲嬌的典型表現與矯治策略》的論文引發公眾關注。跳出輿論風波來看,這篇文章的出現,也在一定程度體現了社會對“女幹部”這一以性別分類的羣體的特殊關注。那麼,現實中,我國女性領導幹部的情況是怎樣的?

本文以公開數據庫為分析樣本,描繪出地廳級以上女幹部的羣像:總體看,最終走到較高領導崗位的女幹部人數很少,她們共同的特點,是在職業初期就走上了職業發展“快車道”,比未能達到同等高度的其他女幹部,在各重要節點上至少提前10年。這條“快車道”的共同特點是:領導幹部家庭和較好的教育背景,從學校、羣團組織晉升。這些提前晉升的女性幹部,因為較快發展,而避免了職業發展初期的晉升緩慢,也一定程度補償了“生育懲罰”造成的職業影響,從初期崗位經歷來看,來自黨組織的幹部比來自政府部門的要多一些。同時,女幹部發展特點也非常明顯:政府、人大、黨委、政協“四套班子”是主要任用、培養女幹部的崗位,隨着職級提高,女幹部也更多集中在這些崗位;職能上,女幹部主要集中於教育、科技、文化、衞生等領域;一些女幹部身上,還存在正職級、副職務“倒掛”現象。

從政策角度看,我國制定了一些必須配備女幹部的規定,為女性走上領導崗位提供了支持。但政策的偏差執行問題也很常見,例如“至少配備一名女性領導”變成“只配備一名女性領導”,“在教科文衞部門優先配備女性領導”變成“女性領導只提拔到這些崗位”。除了家庭職責壓力外,女性還要面對生育期不方便下基層鍛鍊、缺乏經濟類重點崗位任職經歷而不能提拔等障礙,以及刻板印象等問題。總的來看,女幹部想要達到一定職業高度,需要走過十分漫長的“迷宮”過程。作者認為,有關女幹部政策還有待調整完善,以幫助女性獲得更好的職業發展,並做出更多貢獻。

本文節選自《甘肅社會科學》2020年第6期,原標題為《中國女性領導幹部的晉升障礙與發展路徑——基於對地廳級以上女性領導幹部晉升規律的分析》。僅代表作者觀點,特此編髮,供諸君思考。

中國女性領導幹部的晉升障礙與發展路徑——基於對地廳級以上女性領導幹部晉升規律的分析

▍問題提出

女幹部是女性中的一個特殊羣體,也是黨的幹部隊伍中的重要力量,其特點與成長路徑是幹部研究的重要內容。在北歐社會已經進入“她”時代的情況下,多數國家女性官員的數量與女性總數仍然不成比例,她們的成長路徑也有別於男性官員。**中國女幹部的縱向分佈呈現為一個極其陡峭的“金字塔”形狀。**2007年中共中央組織部的一組數據顯示,女幹部有1500多萬人,佔全部幹部比例的 38%(這裏的女幹部數據包括事業單位的公職人員)。而中共中央組織部的另一組數據則顯示,2009年,全國省部級及以上幹部中,女性佔11%;地廳級幹部中,女性佔13.7%;縣處級幹部中,女性佔16.6%。而正職女幹部在同級正職幹部中的比例分別為省部級以上7.3%、地廳級10.4%、縣處級14.8%。這些數據表明,女幹部人數佔幹部總數的1/3強,但是縣處級只佔到近1/6,地廳級只佔到近1/7,省部級以上級別則不到1/10,能夠到達“金字塔”尖的女幹部實屬鳳毛麟角。

本文的研究問題是,那些到達公共管理高層的女幹部究竟需要穿越哪些障礙?她們穿越障礙的路徑和規律是什麼?

▍數據描述

本文數據來源於中國官員信息數據庫,這個數據庫完整收集了政府網站上公開的以下四部分官員的信息:(1)全國地級市和直轄市區縣的黨委書記、市(區、縣)長;(2)所有省委常委;(3)所有省委書記、省長;(4)第15~18屆所有其他非軍職中央委員、中央候補委員。**數據庫中,共有廳級以上男幹部3827人,女幹部230人。**我們按照性別篩選出女幹部的數據,整合成為一個包含230名女幹部相關信息的小型數據庫。這些女幹部的行政級別最低為正廳級(其中有兩名女幹部高職低配,處在正廳級的職位上,但行政級別是副廳),在2000-2015年間,59.13%的女幹部(136人)到達了副部級。與中國公共部門中其他的女性相比,她們是公共管理中晉升到最高層的女性羣體。

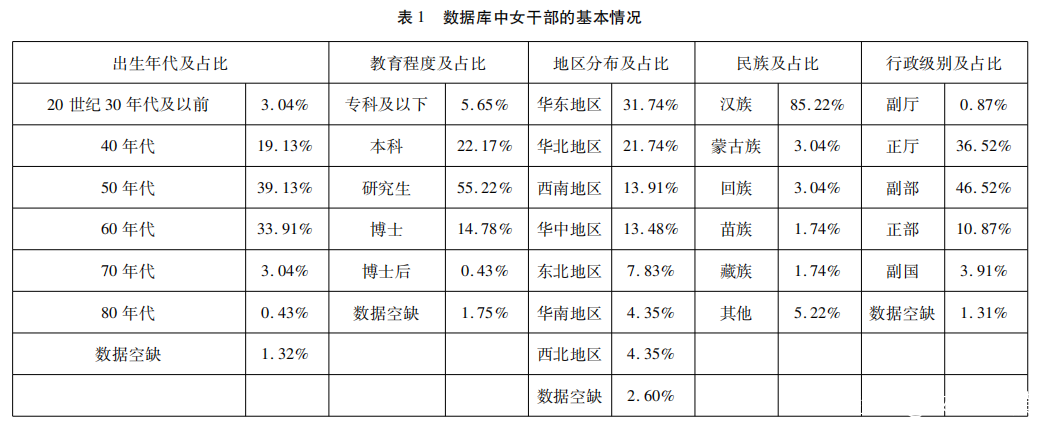

這些女幹部的出生年代、教育程度、地區分佈、民族結構、最終行政級別等基本情況如表1所示。從出生年代來看,數據庫中的女幹部主要出生於20世紀50年代和60年代,兩者共佔73.04%;從教育程度來看,這些女幹部的教育經歷主要集中於本科和研究生,兩者共佔77.39%;從分佈地區來看,華北和華東地區是女幹部最主要的來源地,這兩個地區的女幹部共佔53.48%;從民族結構來看,85.22%女幹部為漢族,蒙古族和回族各佔3.04%;從最終行政級別來看,97.82%為正廳級及以上級別的女幹部,其中,61.3%晉升到副部及以上的行政級別。

▍地廳級以上女性領導幹部的特點

▍地廳級以上女性領導幹部的特點

(一)提前的晉升時間

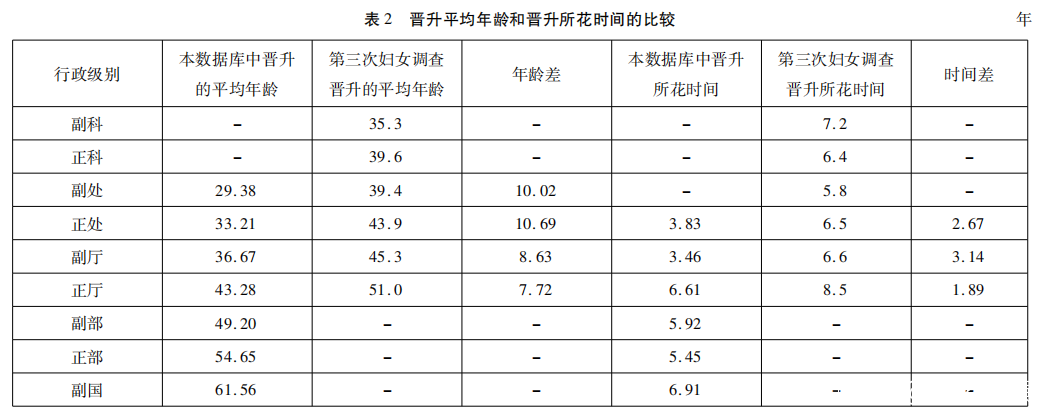

本數據庫中的女幹部初任副處級的年齡比總體數據提前了近10年,表明**廳級以上女幹部提前10年進入“快車道”。**通過數據處理可以得到本數據庫中的女幹部初任某一行政級別時的平均年齡。所有女幹部曾經的任職級別從低到高依次為副處、正處、副廳、正廳、副部、正部和副國。女幹部初任每一級別的職位時的平均年齡依次為副處29.38歲(女幹部初任時的年齡範圍為20~45歲)、正處33.21歲(22~45)、副廳36.67歲(24~48)、正廳43.28歲(25~53)、副部49.20歲(35~59)、正部54.65歲(45~61)、副國級61.56歲(56~67)(見表2)。本數據庫中有近60%的女幹部的行政級別都曾達到副部級。

《第三期中國婦女社會地位調查》中,由低一級行政級別晉升到上述行政級別所花的時間及晉升時的平均年齡依次為副科7.2年,35.3歲;正科6.4年,39.6歲;副處5.8年,39.4歲;正處6.5年,43.9歲;副廳6.6年,45.3歲,正廳8.5年,51.0歲。比較本數據庫中的女幹部與《第三期中國婦女社會地位調查》中的女幹部晉升到各行政級別的平均年齡。兩個數據庫的年齡差分別為副處級相差10.02歲,正處級相差10.69歲,副廳級相差8.63歲,正廳級相差7.72歲(見表2)。這表明,本數據庫中女幹部初任某一級別職位的平均年齡較低。這是一個重要的發現。換言之,當其他的女性還在為晉升副處級而奮鬥時,本數據庫中的女幹部一般已經晉升到副廳級,並且在為晉升正廳級做準備,當其他女幹部晉升到正處級時,數據庫中的女幹部一般已經晉升到了正廳級。

《第三期中國婦女社會地位調查》中,由低一級行政級別晉升到上述行政級別所花的時間及晉升時的平均年齡依次為副科7.2年,35.3歲;正科6.4年,39.6歲;副處5.8年,39.4歲;正處6.5年,43.9歲;副廳6.6年,45.3歲,正廳8.5年,51.0歲。比較本數據庫中的女幹部與《第三期中國婦女社會地位調查》中的女幹部晉升到各行政級別的平均年齡。兩個數據庫的年齡差分別為副處級相差10.02歲,正處級相差10.69歲,副廳級相差8.63歲,正廳級相差7.72歲(見表2)。這表明,本數據庫中女幹部初任某一級別職位的平均年齡較低。這是一個重要的發現。換言之,當其他的女性還在為晉升副處級而奮鬥時,本數據庫中的女幹部一般已經晉升到副廳級,並且在為晉升正廳級做準備,當其他女幹部晉升到正處級時,數據庫中的女幹部一般已經晉升到了正廳級。

(二)特殊的晉升通道

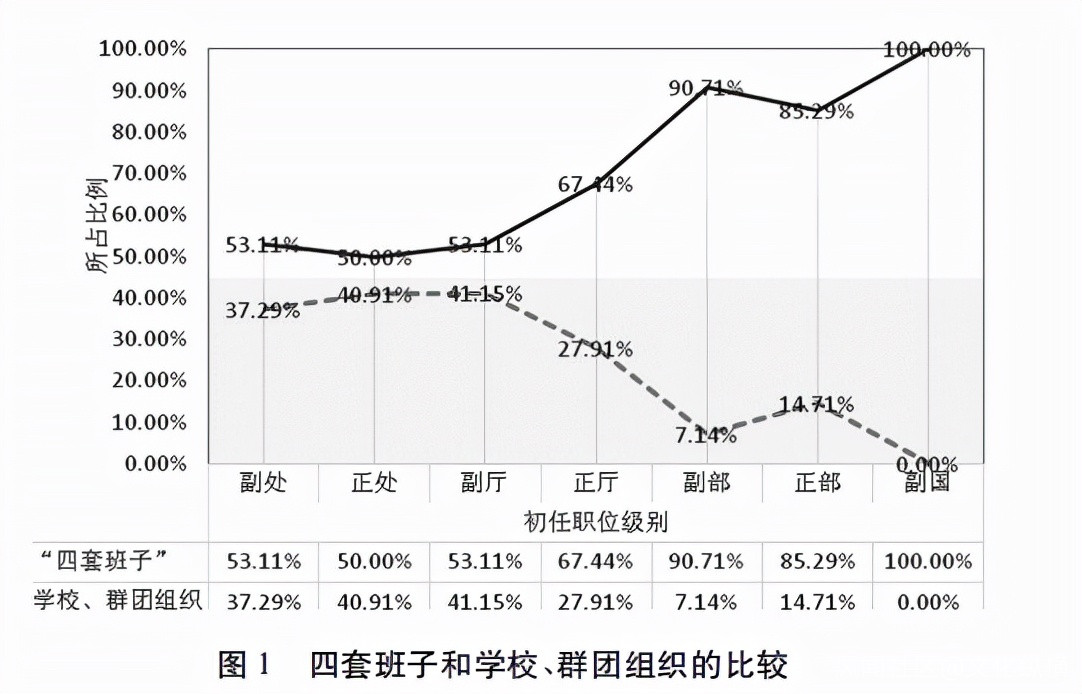

在本數據庫中,女幹部的部門領域分佈以副廳級為界可以分為前後兩個階段(見圖1)。對於副廳級及以下行政級別的女幹部而言,學校、羣團組織是快速晉升的主要通道。學校、羣團組織這兩個來源佔初任副處職位的女幹部的37.29%,初任正處的女幹部的40.91%,初任副廳的女幹部的41.15%。換言之,**本數據庫中40%左右的女幹部是在學校、羣團組織兩個領域晉升到副處、正處和副廳的行政級別。**而初任正廳職務來自這兩個領域的比例就迅速下降到27.91%,副部級為7.14%,部級為14.71%。可見,學校、羣團組織為40%左右的副廳級及以下行政級別的女幹部提供了快速晉升的空間。

不過,不管是哪一級行政級別,黨委、政府、人大、政協“四套班子”都是培養女性領導幹部的最重要基地,而且隨着行政級別的提高,初任某級別的職務時來自這些部門的女幹部比例越來越高。在副廳級及以下行政級別中,初任某一職務來自“四套班子”的女幹部比例依次為副處為53.11%,正處為50.00%,副廳為 53.11%,**這説明有半數以上的女幹部直接從“四套班子”中獲得晉升。**而到正廳級及以上的權力高層,黨委、政府、人大和政協越來越成為女幹部初任某一級別職務時的重要來源領域。初任正廳職位時來自黨委、政府、人大、政協的女幹部的比重已經佔到67.44%,副部級為90.71%,正部級為85.29%,副國級為100%。這表明儘管在較低行政級別上,女幹部可能來自各個領域,但隨着行政級別的不斷上升,女幹部越來越集中於人大、政協、黨委和政府這些組織系統。

不過,不管是哪一級行政級別,黨委、政府、人大、政協“四套班子”都是培養女性領導幹部的最重要基地,而且隨着行政級別的提高,初任某級別的職務時來自這些部門的女幹部比例越來越高。在副廳級及以下行政級別中,初任某一職務來自“四套班子”的女幹部比例依次為副處為53.11%,正處為50.00%,副廳為 53.11%,**這説明有半數以上的女幹部直接從“四套班子”中獲得晉升。**而到正廳級及以上的權力高層,黨委、政府、人大和政協越來越成為女幹部初任某一級別職務時的重要來源領域。初任正廳職位時來自黨委、政府、人大、政協的女幹部的比重已經佔到67.44%,副部級為90.71%,正部級為85.29%,副國級為100%。這表明儘管在較低行政級別上,女幹部可能來自各個領域,但隨着行政級別的不斷上升,女幹部越來越集中於人大、政協、黨委和政府這些組織系統。

由此,可以為**地廳級以上的高層女性領導幹部畫個羣像:相當比例(41.15%)的女幹部在學校、羣團組織晉升至副廳級,而後,部分轉入黨委、政府、人大、政協“四套班子”,在這些領域初任正廳、副部、正部。**觀照現實,高層女幹部的職業發展經歷確有許多共性,相當比例在職業生涯的早期都經過教育科研系統、羣團組織的歷練。例如,劉延東、孫春蘭、沈躍躍、李海峯的履歷中都有羣團組織的工作經驗。而民主黨派的女性高官一般都有在教育科研系統的工作經驗,而且符合學歷高、職稱高等特徵,例如嚴雋琪曾任上海交通大學博士生導師,林文漪曾任清華大學博士生導師等等。

(三)狹窄的“金字塔”尖

與男幹部相比,本數據庫中的女幹部總佔比為5.67%。其中,副廳及以下為1.94%,正廳為4.56%,副部為7.99%,正部為4.90%,副國為8.82%(見表3)。可見,**僅有極少數女幹部能夠到達狹窄的“金字塔”尖。**與女幹部的整體數據相比,僅以公開數據為例,2013年,中國女公務員達168萬人,佔公務員總數的24.1%, 2014年中央機關及其直屬機構新錄用的女公務員佔當年錄用人數的比例為49.8%,地方錄用的女公務員佔比為44.7%。這表明女幹部的多數沉澱在基層,男女在公共管理的高層中結構比例嚴重失衡,男女晉升的性別鴻溝非常顯著。

提前的晉升時間、特殊的晉升通道、狹窄的“金字塔”尖是高層女幹部職業晉升的突出特點。因此,是否具備這些特點意味着女幹部能否穿越“迷宮”中的層層障礙。

提前的晉升時間、特殊的晉升通道、狹窄的“金字塔”尖是高層女幹部職業晉升的突出特點。因此,是否具備這些特點意味着女幹部能否穿越“迷宮”中的層層障礙。

▍中國式“迷宮”中的層層障礙

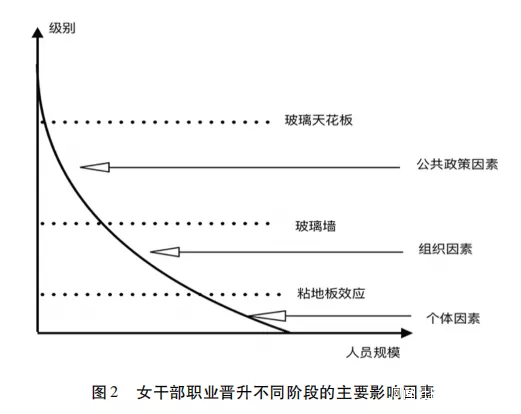

**“迷宮”中的障礙分佈於女幹部晉升的不同階段,表現為不同的形式,並且互相影響。**這些障礙在較低行政級別時,表現為個體層面人力資本的投入與支出的影響,尤其是“生育懲罰”(包括懷孕、哺乳和撫養孩子)引起的“粘地板”效應;在較高行政級別時,體現在組織層面部門性別隔離的“玻璃牆”;而在行政級別的高層時,表現為社會性別主流化政策的執行偏差。同時,每個階段的影響因素具有疊加效應。能否越過前一階段的障礙影響着後續其他階段能否順利晉升。

(一)“生育懲罰”造成的“粘地板”效應

本數據庫中,女幹部初任副處的年齡處於20~45歲之間,平均年齡為29.38歲。而《第三期中國婦女社會地位調查》中女幹部初任副處的平均年齡為39.4。兩個數據庫中女幹部初任副處的年齡相差10年左右。**而這10年的差距正好是女性生育、撫養子女的關鍵時期。可見,在行政級別較低時,教育等人力資本的投入和以“生育懲罰”等形式表現出來的人力資本的支出是影響女幹部職業晉升的重要個體因素。**本數據庫的女幹部一般都避免了“粘地板”效應。

婚姻和生育顯著增加女性的家庭勞動時間,縮短她們的工作時間和閒暇時間,而婚姻和生育對男性的影響卻微乎其微。2018年,智聯招聘採用抽樣調查方式在全國31個省份對不同行業、不同年齡層次的就業者進行了問卷調查,女性投入家庭的時間比男性高15%,而投入工作的時間比男性少9%。2018年,中國女性每天干家務的時間為2小時6分鐘,而男性家務勞動的時間僅為45分鐘。女性一般需要在生育以及其後的5年左右時間內承擔撫養任務,此後,兒童進入學校,女性對家庭的撫養任務又會減輕。

幹部選拔制度是按照個體生命歷程的不同階段、不同需求、不同發展特點而制定的。在幹部精力最充沛、能力最強、經驗最豐富的時間,幹部應被分配到最重要的職位,承擔最重要的任務。我國的一些幹部選拔政策規定了年齡限制。例如,2003年的《黨政領導班子後備幹部工作暫行規定》要求,省部級預備人才被規定在45歲到50歲之間,地廳級在40到45歲之間,而縣處級在35到40歲之間。此外,領導幹部選拔任用條件等制度都規定了工作經歷、年齡限制等。幹部提拔之前需要有在基層掛職鍛鍊、接受培訓等經歷。依據2010年第六次全國人口普查的數據,中國女性的平均生育年齡為29.13歲。因此,29~34歲期間正是女性對家庭承擔生育和撫育任務的關鍵時期。女性到異地輪崗工作、到特定機構培訓等都面臨着一系列實際困難。因此,這一時期最易出現生育與職業發展的衝突。沉重的家庭任務會減少女性獲得職場升遷的機會。

(二)特色的“旋轉門”

**在行政級別較高時,性別隔離的“玻璃牆”成為女幹部晉升的重要障礙。**在西方國家,政府部門的女性更多分佈在再分配政策領域,而分配領域和監管領域的女性則不成比例。原因在於,再分配領域的功能在於分配財富、資源與權利,機構使命與女性特徵更為契合。據聯合國的統計,到2019年,在統計的103個國家中,20.7%的政府部門的部長為女性。女部長最可能主管以下五類事務部門:社會事務部,家庭、兒童、青年、老年、殘疾人等事務部,環境、自然資源或能源等事務部,人力資源、勞動、職業培訓等事務部,貿易或工業部。

在中國,影響女性晉升的組織因素呈現出迥然不同的特點。中國女幹部的晉升中存在着“旋轉門”現象,然而,這種“旋轉門”現象區別於西方國家的“旋轉門”。主要為:第一道“旋轉門”表現為女幹部從學界或者羣團組織流向政界,主要發生在副廳晉升至正廳之間。如圖1所示,41.15%的女幹部在學校、羣團組織獲得初任副廳級職位的機會,而後部分在“四套班子”內獲得更高職位的晉升。第二道“旋轉門”表現為女幹部從政府、黨委流轉到人大、政協,一般發生在正廳晉升至副部之間。在本數據庫中,在人大、政協獲得副處、正處、副廳、正廳初任的寥寥無幾,僅有一人在人大獲得副處級初任,另有一人在政協獲得正廳級初任。而到初任副部、正部及副國級時,來自人大、政協的比例開始上升,分別為11.02%、34.48%、55.55%。

即使“四套班子”不同部門之間,晉升的概率也存在差異。第一,在“四套班子”內部,初任副處、正處、副廳、正廳級的女幹部中,來自政府的所佔比例最高,副處佔64.89%,正處佔70.45%,副廳佔68.47%,正廳佔74.48%;然而,獲得初任副部級職務的,來自黨委的所佔比例最高,佔到48.82%,來自政府的僅佔40.16%。第二,即使在政府部門內部,女幹部也更多分佈在教育、科學、文化、衞生等再分配領域,而較少分佈在交通運輸、工業經濟等一次分配領域。因為2001年中共中央組織部曾下發《關於進一步做好培養選拔女幹部、發展女黨員工作的意見》(下稱《意見》),規定女領導幹部主政的工作領域“其中教育、科技、文化、衞生、體育、計劃生育、民政、司法、勞動和社會保障等部門領導班子要首先選配”女幹部。

(三)社會性別主流化政策的執行偏差

公共管理高層成為女性晉升難以突破的“玻璃天花板”,不過,我國出台了一些符合社會性別主流化的政策,如規定女幹部的配額和比例。1995年,中共中央組織部做出規定,到2000年,省、自治區、直轄市黨政領導班子中至少有1名女領導幹部,地(市)、縣(區)、鄉(鎮)黨政領導班子中至少要有1名女幹部,爭取配備2名女幹部;中央和國家機關部委領導班子要儘可能多地配備女幹部;擔任黨政領導班子正職的女幹部數量要有所增加。前述《意見》也要求,“省、市、縣三級黨政領導班子後備幹部隊伍中的女幹部,應分別不少於10%、15%、20%”。**這些貫穿於公共政策中的社會性別主流化使高層的領導班子配備女幹部成為一個“硬指標”。**為實現幹部選拔中的性別配額,一些符合條件的女幹部得以突破“玻璃天花板”,進入高層黨政領導班子。

然而,政策執行的偏差也比比皆是。例如,要求至少配備一名女領導幹部往往演化成“只配備一名女領導幹部”,有些地方選拔女幹部變成完成一個指標、一種比例;部門“首先選配女幹部”演化成女幹部“只適合配備”在這些部門擔任領導。這容易造成對女性的刻板印象,即女性的能力決定她們更適合在教育、科技、文化、衞生、體育、計劃生育、民政、司法、勞動和社會保障等再分配領域工作,而不適合在分配領域如工業交通、經濟財政等部門工作。造成的後果是,女幹部集中在再分配部門,而在選拔黨政領導班子正職時,往往要看其是否有在重要工作部門如工業經濟、財經政法等的工作經歷,而女幹部往往因為缺乏這些經歷處於弱勢。

換個視角,正是因為女幹部任職的配額政策,她們才可以衝破“玻璃天花板”。然而,因為配額政策的執行偏差,能夠晉升到高層的女幹部只是鳳毛麟角,而且主要分佈於教科文衞等部門,缺乏工業經濟、財經政法等主戰線的工作經歷,這導致她們成為高層領導後仍然處於相對邊緣的地位。

▍結論

回到“玻璃天花板”還是“迷宮”的理論爭論上,我們發現,中國女幹部在晉升之路上確實必須穿越蜿蜒崎嶇的層層“迷宮”,方能到達“金字塔”的頂端。

中國式“迷宮”具有以下幾個特點:

一是職業晉升的不同階段存在着的不同障礙(見圖2):在較低行政級別時,女幹部需要在個體層面增加人力資本的投入,減少人力資本的支出,尤其是要躲避和應對“生育懲罰”,防止“粘地板”效應,在合適的時間點上進入晉升快車道;在較高行政級別時,性別隔離的“玻璃牆”主要不是存在於不同的政策領域之間,而是存在於學校、羣團組織與政府之間,女幹部的晉升存在着一種特殊的“旋轉門”現象,即從學校、羣團組織向政府、黨委等流動,或從政府、黨委向政協、人大流動;當行政級別到了正廳級及以上,女幹部則需要突破性別配額政策的執行偏差,方有可能打破高層的“玻璃天花板”。

二是女幹部的晉升存在路徑依賴,特定階段如果沒有突破發展障礙,那麼對以後的職業發展存在影響。例如,行政級別較低時如果沒有避免“粘地板”效應,超過一定年齡就無法進入後備幹部人選,在後期的晉升中就會處於劣勢。

三是性別隔離的影響並非只有消極意義。如果規定了晉升行政職務的年齡限制,那麼,特定階段內的性別隔離反而可以保障女性在優勢領域內的順利晉升。

因此,**社會性別主流化的政策設計應根據職業生涯的發展階段而更有針對性和適用性。**我們需要檢視,政府部門晉升的正式和非正式要求是什麼?這些要求有沒有把女性放在一個不利的位置?什麼樣的規定會限制她們的晉升?針對“迷宮”中的層層障礙,今後的相關制度可以做出相應調整,包括針對基層的“粘地板”效應,女幹部須提升個體的人力資本。減少人力資本的支出,政府須制定一系列具有社會性別視角的社會保障政策,如承認女性的時間權利、推行育兒假、發展托幼、養老機構等等,防止女性沉澱在職業底層。此外,建議女幹部的配額可以從縣處級延伸到鄉鎮一級,在女性最初的事業發展階段提前任用;在提拔條件上對女性放寬年限,並且可用副職年限代替正職年限。針對工作部門的性別隔離的“玻璃牆”,建議建立廣泛的幹部交流制度,既要促進學界、商界、羣團組織和政府之間的交流,也要促進黨委、人大、政府、政協等之間的交流,即使在政府部門內部,也要促進女幹部到財經政法、工業經濟等主要崗位鍛鍊,從而積累更多的主戰場的經驗,同時也要打破現存的權力資源分配格局。針對性別盲視的公共政策,則建議提高黨政領導班子的配額比例,同時也須糾正對配額制度等政策的執行偏差。

因此,**社會性別主流化的政策設計應根據職業生涯的發展階段而更有針對性和適用性。**我們需要檢視,政府部門晉升的正式和非正式要求是什麼?這些要求有沒有把女性放在一個不利的位置?什麼樣的規定會限制她們的晉升?針對“迷宮”中的層層障礙,今後的相關制度可以做出相應調整,包括針對基層的“粘地板”效應,女幹部須提升個體的人力資本。減少人力資本的支出,政府須制定一系列具有社會性別視角的社會保障政策,如承認女性的時間權利、推行育兒假、發展托幼、養老機構等等,防止女性沉澱在職業底層。此外,建議女幹部的配額可以從縣處級延伸到鄉鎮一級,在女性最初的事業發展階段提前任用;在提拔條件上對女性放寬年限,並且可用副職年限代替正職年限。針對工作部門的性別隔離的“玻璃牆”,建議建立廣泛的幹部交流制度,既要促進學界、商界、羣團組織和政府之間的交流,也要促進黨委、人大、政府、政協等之間的交流,即使在政府部門內部,也要促進女幹部到財經政法、工業經濟等主要崗位鍛鍊,從而積累更多的主戰場的經驗,同時也要打破現存的權力資源分配格局。針對性別盲視的公共政策,則建議提高黨政領導班子的配額比例,同時也須糾正對配額制度等政策的執行偏差。

**本文原載《甘肅社會科學》2020年第6期,原標題為《中國女性領導幹部的晉升障礙與發展路徑——基於對地廳級以上女性領導幹部晉升規律的分析》。**限於篇幅,已省略註釋。歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫版權方。