被嫌棄的日本博士:學歷越高,賺錢越少?_風聞

熊猫儿-2021-08-29 18:41

來源:液態青年

正在京都大學讀土木學博士的楊瑞已經連續兩年沒有日本籍的同學了。兩年前,楊瑞所在實驗室裏唯一的日本人——博士助教去了其他大學當副教授,此後,楊瑞的博士生同學全是留學生,再也沒有日本人:“日本人早就不願意讀博了,本科畢業直接去企業工作賺得最多。”他説。

楊瑞面臨的博士學生“國際化”是日本大學當下的普遍情況。根據文部科學省(MEXT)的《學校基本調查》,2020年日本本土博士升學率為9.4%,比40年前(1981年)的升學比下降了一半(18.7%)。作為諾貝爾得獎大國,極速下降的升學率直接影響到了學界研究能力。

2019年諾貝爾化學獎得主吉野彰。在諾貝爾獎頒發歷史中,日本是歐美之外獲獎最多的國家,達28人,進入21世紀後,日本人的獲獎次數僅次於美國,居世界第二。圖片:視覺中國

美國國家科學基金會(NSF)的數據顯示,2000年,美國的學術論文數量(304,782篇)位居世界第一,其次是日本(97,048篇)。可到了2018年,學術論文數量前三名分別是中國(528,263篇)、美國(422,808篇)和印度(135,788篇),日本則下降到第五名(98,793篇)。

2006年,日本論文達到數量峯值11萬篇,此後一直呈下降趨勢。而這些衰退,都和這20年來的“博士遠離”(博士離れ)趨勢密不可分。

對此,《東洋經濟》曾指出,如果“博士遠離”的情況持續下去,“日本這個自然資源匱乏、經濟發展歷史以科學技術為基礎的國家將毫無未來可言。”

被社會“厭棄”的博士

“博士遠離”的大趨勢要追溯到博士生尚且“充足”的上世紀90年代。

那時,日本政府出於縮減預算和消除“博士過剩”的考慮,出台了1萬名博士後民間支援計劃,鼓勵博士生畢業後進入企業工作,而非留在學術界。受政策影響,日本新入學博士生人數於2003年達到頂峯1.8萬,隨後持續下跌。不想進軍企業卻無法留在學術界的現狀,削減了人們對讀博的熱情。

九州大學碩士畢業生山崎帆就從未考慮過讀博。因為不願讓家裏出錢,山崎在2016年本科畢業後沒有直接讀碩士,而是花了一年多打工以掙取碩士期間的學費(每年約55萬日元)與生活費。碩士畢業後,27歲的她進入一傢俬企從事對外業務。

山崎告訴液態青年,她對工作很滿意,目前也沒有其他打算:“我讀的是政治學,本科和碩士學到的東西在工作上已經夠用了,大部分企業不需要博士,更不需要文科博士。作為女生,我這個年紀讀博似乎也不合適。”

山崎所説的博士就業限制問題,是日本的普遍現象。

MEXT在2017年進行的《學校基本調查》顯示,日本博士畢業生就業率為67.7%,遠低於大學生就業率(本科、碩士)的76.1%。MEXT下屬的科學技術·學術政策研究所(NISTEP)的《關於民間企業研究活動的調查報告2017》則指出,每年只有約10%的企業會聘用博士。2018年《博士人才追蹤調査》報告也顯示,僅有26%的博士會到私企就職。

“日本的企業都是以‘資歷’排位,大家也很少換工作。多花幾年讀博進公司,無論是工資還是資歷都比不上現在就入職的‘老員工’。如果真的有博士需求,公司會資助員工們去讀在職博士。”山崎説。

“為愛發電”做科研

在博士學歷並不受歡迎的現狀面前,日本人的讀博動機少了幾分賺錢的“雜念”,更多是對學術的熱愛。

荻原誠是東京大學物理系一名博士二年級學生,在東京大學讀完本科與碩士後,想繼續做物理學研究的他選擇了讀博。平時,他的主要收入來源是博士期間每月十多萬日元的獎學金,然而,荻原誠向液態青年坦言,這些錢根本無法和他已經就業的同學的工資相提並論。

“去企業就職的東大(本碩)畢業生,一般工資都能拿到20萬到100萬(日元)一個月(約合人民幣1.2萬至6萬元),我們雖然可以拿獎學金,但錢還是太少了,在東京只能維持基本生活。”

OPEN WORK調查顯示,2019年東京大學畢業生平均年收入為729萬日元。其中,剛畢業的20~29歲年齡段平均年收入為507萬。圖片:DODA

荻原誠所説的博士獎學金大多來自MEXT下屬的日本學術振興會(JSPS)設立的特別研究員制度,旨在“為優秀的年輕研究者提供自由創新、自主選擇研究課題、專心於學術研究的機會”,每月為博士生提供約20萬日元(約1.2萬人民幣)的研究獎勵。

可這一獎項的錄取人數和錄取率都在逐年降低:2013年,錄取人數為815人,佔申請人數的25.8%;到了2017年,這一數值變成了692人和20.7%。對此,大阪大學研究生院醫學系教授仲野徹表示,這是由於國家在學術上的預算已經越來越少。

九州大學即將畢業的政治學博士山田翔太就沒有荻原那麼幸運了,在三年博士期間,他只拿到了每年50萬日元(約3萬人民幣)的獎學金。“錢真的很少,更多的是一種心理安慰。不過我也堅持過來了,因為我就想做學術研究,接下來我會去大學裏做教職。”他説。

然而,山田的教職之路或許並不能讓他擺脱“高學歷貧困”的現狀,迎接他的,是日本日益嚴重的“大學貧困”。

“大學貧困”20年

2017年,東京大學物理工學專業的講師渡邊悠樹一條有關“科研經費買不起圓珠筆”的推特引發了公眾注意。渡邊悠樹表示,自己正申請用科研費買一支筆,卻被學校告知,他應該“避免用研究經費買筆和其他物品,因為即使是用於計算,這支筆是否真的用於研究值得懷疑。”

在隨後的回應推特中,渡邊再次抱怨了科研經費的緊張,還諷刺地表示“發推特用的是自己的手機和流量,不是學校發的電腦和wifi。”

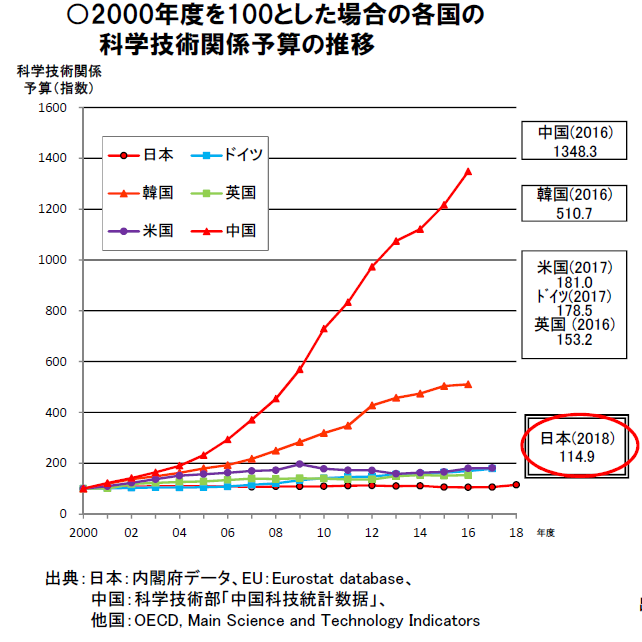

2019年,日本包括“大學運營費交付金”(即政府發放給大學的科研、運營補貼)在內的科學技術預算為4.2萬億日元,與2000年相比幾乎沒有增加,已被德國超越,遠低於中美——和2000年相比,美國增加了1.3倍,中國則增加超過8倍。

2000年至2018年,各國科學技術預算數據 圖片:科學技術·學術政策研究所

2018年,聯合國教科文組織(UNESO)的研發支出排名裏,日本以1712.94億美元位列第三,與靠前的美國(5815.53億美元)與中國(4651.62億美元)差距不小,人均研發支出更是下降到全球16位。

拮据的科研經費背後,是日本自本世紀初興起的“大學法人化”改革與削減公共開支政策。2004年以前,日本國立、公立大學能定期從政府獲得研發資金。2004年,政府對國立、公立大學的財政進行“大學法人化”調整,讓大學獨立於政府,賦予其更多自由研究的權力。

同年,政府開始了“學術資本主義”改革:削弱對大學管理層的補貼,“大學運營補貼(大學運営費交付金)”每年減少1%;同時引入“競爭性資金”,即各大學的各學科進行研究課題申報,MEXT會挑選出“最有競爭力”的項目,以“科學研究基金”等項目的名義發放額外補貼。

然而,對於絕大多數國立、公立大學而言,大學運營補貼一直是維持運營的重要資金來源。據《東洋經濟》報道,運營補貼佔綜合性大學、有附屬醫院的國立大學總收入的30%左右,佔沒有附屬醫院的國立大學總收入的一半。而大多數大學都會把這筆錢分發給教員,作為教職人員的人工費以及內部科研費用。

從2004年到2016年,運營補貼從12415億日元下降到10971億日元,不少國立、公立大學也因此陷入“貧困惡性循環”:大學沒錢聘用年輕教師,從而難以維持學術競爭力,而這進一步加大了獲得“競爭性資金”的難度。

此外,私立大學也面臨着同樣的情況:政府對私立大學的補貼總額維持不變,但學校數量卻在不斷增加,這導致每所大學的每年平均補貼從1980年的8億日元下降到了2013年的5億日元。為了提高競爭力吸引學生,許多私立大學要求教師提供更多的學生服務(如開展學術研討會、課後助教答疑、求職諮詢等),壓縮科研時間。

下降的經費補貼影響着大學科研人員對科研的投入能力,根據MEXT的追蹤調查,在“大學法人化”以後,大學科研人員花在研究上的時間減少了25%,佔比不足工作時間的35%。NISTEP2017年的調查也顯示,有89%的一線科研教師表示“研究時間的減少導致他們有挫敗感和緊張感。”

2016年10月31日,日本各地國立大學的34名理學院院長髮表聯合聲明,反對削減大學運營和教學人員的補貼。該聲明強調,政府過多關注“有競爭性”的研究,一些易出成果、易被社會理解和實用的研究更容易獲得資金,而那需要基礎學科、長期研究的項目則陷入僵局。

在這一聯合聲明的新聞發佈會上,東京大學理學系研究科長福田裕穂表示:“基礎研究資金幾乎為零,我們別無選擇,只能削減預算。大學能提供給每位教員的研究經費只有50萬日元,除去支付電費、複印費和其他費用,幾乎就不剩什麼了。”

然而,這番抗議並沒有引起實質性的政策改變。從2017年起,MEXT將每年預算縮減的1%中的一半投入“機能強化經費”改革,用於研究設備的維護,但規定不能作為人事費支出,“大學貧困”依舊存在。

為了自救,不少大學不得不自發從外部進行“學術眾籌”。就東大而言,政府的運營補貼已經從21世紀初的1000億日元下降到了2018年的760億日元,與之相對,東大通過私企、大學基金會、企學合作等方式獲得了620億外部資金,佔總收入的30%。

在東京大學就讀機械工學的博士徐川也向液態青年證實,為了獲得研究經費,教授主動去企業談項目拉外部資金很常見。

“除了向JSPS申請課題獲得經費,我的導師還會和外面的公司談,承接公司的研發項目。例如,一家做自動駕駛的外包公司,需要將通過車身攝像頭和激光雷達收集到的數據給匹配起來,它就將數據匹配的工作交給了我們實驗室,以便快速解決工程技術的實際應用問題。一般來説,這種項目不太涉及學術領域的突破,比做科研、寫論文簡單。項目的細節部分會讓學生做,導師基本就等個結果。被分配到任務的話,學生每個月能拿到10萬塊(約人民幣6000元)補貼,算是實驗室的重要資金來源了。”

在荻原誠看來,科研經費不斷被縮減,是日本社會特別是政治家“蔑視科學的結果”:日本社會從來不給予高學歷人才應有的高評價,企業不願意錄用,博士們只能留在學術圈。可即便如此,政府也不願增加科研經費,年輕教職(講師)往往收入低且是定期僱用制,職業生涯極不穩定。

衰落且動盪的學術界

荻原所説的不穩定是經費削減帶來的另一個惡果:由於資金的連續性無法得到保證,不少大學縮減科研人員招聘,採用定期僱用(即非終身制合約)的情況越來越多。

2020年,MEXT《學校基本調查》中的“博士後就業途經調查”顯示,有71.2%的博士後在第二年繼續從事博士後研究,只有13%成為了大學教職(講師)和研究所研究員。此外,大學的非終身教職崗位正在不斷增加。

根據內閣府數據顯示,國立大學裏39歲以下的終身教職崗比例,從2007年的23.4%下降到2016年度的15.1%。34歲以下年輕教員比例更是從從8.5%變成了4.5%。另一方面,非終身教職人數增加了25%,達到64%。

對此,仲野徹教授曾在大阪大學醫學系發起過“常任軌制度試行”,即先聘用年輕研究員為固定任期的教職,若干年後由同行對其研究成果進行評判,若通過則授予其終身教職。這一制度已在歐美廣泛採用,MEXT也曾提議,但目前日本很少有大學採用:因為下跌的運營經費,絕大多數國立大學沒有能力在不削減其他終身教職的情況下,增加新崗位。

任期成為了阻礙學術發展的另一動因。一方面,作為助教或講師的青年研究員因難以獲得穩定工作而缺乏科研動力;而另一方面,已經獲得終身教職的教授們也開始喪失學術競爭動力。

“當他們評上副教授或者教授,基本就是學術界天花板了。終身教職的待遇也好,地位也高,或許真是沒有什麼奮鬥的必要了,對研究也不那麼上心,反而更喜歡去和企業談談項目。”徐川説,這是大學裏的普遍現象,這些教授的工作“特別像HR”:“(他們)只管招人(進實驗室),而你只要活着就行,他每隔幾個月會來問一下研究進展。”

對於教授們的“怠工”,京都大學的楊瑞也有同樣看法,這和京都大學“自由的學風”很是吻合:“教授們沒有績效考核,沒有產出要求,系裏論資排輩也沒有競爭壓力。幾乎每個老師手下都有四個碩士兩個本科生,就算沒有博士,能幹活的人也很多。前前後後加起來三年時間,完成一個項目綽綽有餘。”

學術界的停滯不前,直接影響了日本大學的世界排名,2016年,在泰晤士報高等教育(THE)發佈的世界大學排名中,東京大學排在第31位,京都大學第88,後者2017年甚至跌到了第91。2021年,東京大學位列第36名,京都大學則上升至54名。

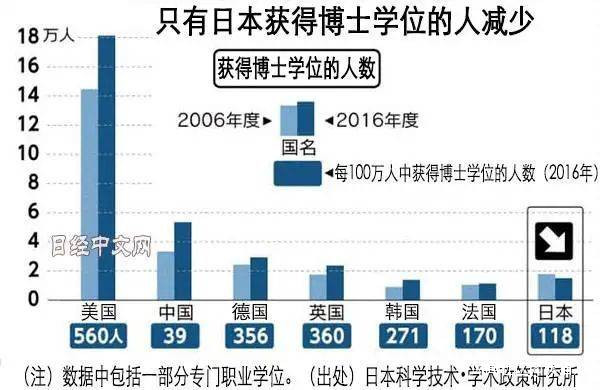

各國博士畢業人數對比 圖片:日經中文網

“超級全球大學”成泡影?

大學聲譽的下跌引起了政府的警惕。

2013年,日本政府制定了在2023年前10所日本大學排入世界前100名的目標。為此,有13所大學被指定為 “超級全球大學”,每所大學每年的預算撥款最高可達5億日元。然而,這一數目仍然達不到基礎科研要求,以東京大學為例,其年度預算就超過了2000億日元。可直到今年,除了東京大學和京都大學,日本沒有其他大學入選THE前200名。

持續的危機感讓政府將視線轉向了大學基金。在美國,哈佛、耶魯和斯坦福等大學都擁有價值數萬億日元的基金,用於科研經費、改善研究人員的待遇。2018年,哈佛大學的大學基金投資收益達到2000億日元,佔該校總收入的35%。

今年1月,日本政府啓動了10億日元大學基金,從今年10月起進行基金投資,該基金將從4.5萬億日元(政府投資與財政撥款)開始逐步將擴大到10萬億日元,其利息將用於支援大學科研。該基金負責人、日本科學技術振興機構的喜田昌和理事告訴NHK,政府在7月下旬已經將收益率定為4.38%,以保證每年可向大學撥款3000億日元。

比起見效緩慢的國家政策,一些大學早已展開自救。為了加強研究開發能力,東京大學從2016年開始了任期改革,向每人提供2年300萬日元的補貼,並立下了在2021年之前將300名規定任期教職人員轉化為終身制教職的目標。由於運營補貼緊張,這些補貼都來自東大的外部資金:即企學合作資金、東京大學基金投資的收入。

然而,在仲野徹教授看來,競爭力下降並非增加資金就能迅速彌補的:“研究是一個持續的過程,不是一蹴而就的,常年的資金匱乏已經讓不少國立大學處於破產邊緣,它需要很長的恢復時間。”

在荻原誠看來,“博士遠離”的社會趨勢非常不好,一個蔑視科學的社會,會讓“日本的科技、國際競爭力越來越低”。

他告訴液態青年,離畢業還有一年,他已經決定去應徵企業的科研崗了:“我不想留在學術界,這裏待遇不好,研究總是過勞,還有各種職場騷擾,得抑鬱症的人不在少數。我想去企業繼續物理學的研究。”

(楊瑞、山崎帆、荻原誠、山田翔太、徐川為化名)