獨家| 世界上最後一個被電影搭救的最佳導演_風聞

第一导演-第一导演官方账号-导演社群2021-08-30 07:43

採訪、撰文/法蘭西膠片

這是一篇25天前就應該發佈的導演專訪稿件。

它直到今天才發佈,除了我治療十幾年都無法康復的拖延症,還有就是,我捨不得。

我是真的有點捨不得把它發出來,我怕發出來後,我就不再那麼惦記它了。

那這篇專訪有什麼出彩的地方呢?

對於電影媒體工作者而言,它在電影工業隨時會卡死在命令的危機下,在內娛瀕臨粉碎的時刻,它所攜帶的用來抵禦恐懼的堅定,可以暖胃,可以舒心。

對於一個影迷來説,它是一面光亮的鏡子,你能從中對照到自己當年因為電影重獲生命力的動人時刻,它像我們人生第一次去了解一棵蒼天大樹,下意識地,也想去延展一下四肢與筋骨。

對於一個人,對於一個渴望對抗沉悶的,迂腐的,落敗的,倒退的現實的人,它像夜裏跳出陰雲的圓月,只要你專注地奔波在前進的路上,它就會照亮暗黑裏的迷霧,你的雙眼不會幹澀,你的頭腦保持着清醒。

這簡直就是一篇關於養生的專訪,畢竟,生活早就病入膏肓了。

孤獨,卑微,自艾,膽怯,空落,是這位導演最初的儀容。

自由,憤慨,慎獨,不懼,猛然,這是導演成為導演後的完整。

誰做到的?

電影,也是每個與電影為友的人。

電影開始讓他對自身有了要求,他也由此決定提高自己,創造影像表達。

他的經歷,同時也證明了精英教育是必不可缺的,它哪怕一時戰勝不了愚昧的基數,但也永遠是社會的基底。

這位青年導演叫張中臣,但我們先不着急介紹他獲得最佳電影及導演獎的**《最後的告別》**,我們先來了解他這個人。

張中臣(中)

他有很多身份,農民的兒子,電影學院的保安,彭發的剪輯師,自己的導演。

我們今天就看一下,電影之子,如何因為電影,開始形成真正的自己。

為他那句“如果不能用電影做表達,我會選擇去死”的獲獎詞,找到一個真實的出處。

在過去,這句話一點也不矯情。

01

極暗童年

魔鬼在身邊,記憶埋進河邊的墳地

我出生在安徽省宿州市碭山縣的一個村子裏,叫張莊村。

這裏是河南、山東、江蘇、安徽四省交界,我們縣發展一直不好,因為每個省都不管我們,四不管地帶。我到現在都沒有去過自己的宿州市,平常都是去河南玩,騎摩托車40分鐘就到了,再騎一個多小時就到江蘇徐州了,最後到山東棗莊。它是這麼一個被割裂的空間。

我們那邊也有特產,碭山酥梨,從前是給皇帝上供的,所以我們那也叫梨都,每年都有梨花節。因為是平原地帶,一馬平川望不到頭,冬天起霜起霧的時候特別美,就像《永恆和一日》裏一樣。

地頭的果園

説回家裏,我是家裏老三,還有哥哥和姐姐。我媽是農民,我爸是農村語文老師,平時喜歡創作,寫詩,寫寫小説什麼的。《最後的告別》裏那三首詩都是我爸以前寫的,很早以前,八九十年代了。

早年農村教師會被村裏人看不起,因為在農村不幹活,賺不到錢是不行的,特別是七八十年代,我爸八幾年就開始教書,那時候才二十歲出頭,村裏邊很多歲數特別大的人都是我爸的學生。

我爸性格特別內向,他是被空間給壓抑的,他其實很不喜歡農村。我記得小時候他點煤油燈寫作,我媽就很煩他,你怎麼還寫作,你就應該陪我剝棉花。

因為我媽很累,從我媽的角度講,她每天幹農活還要照顧我們,我爺爺奶奶他們也要幫我叔叔帶五個孩子,其中一個是聾啞人,《最後的告別》主角為什麼是啞巴,就是因為這個。那時候我的記憶有點模糊,但是我記憶裏,我們家庭環境是極其不舒服的。

張中臣家的院子

我對童年記憶很黑暗的地方,來源於一次邪念的焚燒。

那是2000年,我當時九歲, 9月1日的早上,大家暑假開學,我們農村都會起很早,一起揹着書包叫發小去上學,當我走到他家院子門口的時候,發現這裏邊圍着好多人,一大羣人。我當時個子矮,就從那些大人的腿縫裏,看到發小的父親,他被綁在院子裏的一顆梧桐樹上,身上沾了很多血。

為什麼綁住他呢?

因為8月31日晚上,他把自己兩個兒子給殺了,就是我發小和他弟弟,他弟弟應該才上小學一年級。

我童年記憶裏有一個“紅孩兒”,在我們那流傳特別長,説“紅孩兒”晚上喜歡吃人,就給我們小時候造成童年陰影,後來知道“紅孩兒”是真的,但他不是吃人,是走火入魔後做一些特別狠的事。

我創作《最後的告別》劇本的時候,不知道我發小的父親為什麼異化,聽我爸講,他還有一個導火線,是什麼?

我父親每次教完書都會打暑假工,發小的父親也會跟我爸一起去,他們有次去徐州,幹完活,發小的父親偷偷把蚊帳拿回了家,一個蚊帳而已,我爸説不知道誰故意搞他,就舉報了他,他心裏極度恐懼。就這麼個事情,一個不值錢的蚊帳,是一個導火索。

至於為什麼殺他兩個兒子?其實是他晚上經常會戴一塊手錶,但那晚手錶不見了,就想讓他的兩個兒子幫他找,兩個小孩晚上睡得很死,就沒人幫他找,他就拿斧頭先把大兒子劈死,小兒子醒了,在堂屋裏拼命跑,堂屋裏三間房子門都被反鎖了,小兒子被發現時,就死在門縫裏。

這些,我當時只瞭解到30%,只知道發小被他爸爸打死了。

原先我們農村因為夏天太熱,大家都打開着門,或者睡在屋頂上、路上,各自串門,很輕鬆的。這件事之後,各家都鎖着門,晚上不敢出屋。

因為,所有人都不知道,發小的父親是被判刑了,槍斃了,還是去精神病院了,甚至有人説他逃走了。

整個村,沒有人知道。

發小的母親後來也改嫁了,我媽媽有一次在趕集的時候碰見她,也不知道該怎麼打招呼,互相看了眼對方,轉眼就在人羣裏消失了。

而我呢,失去了一個夥伴,他的墳地,就在我以後每次上學必經之路的小河邊上。原本那裏有一個斷了的樹枝,我們會抓着它學人猿泰山在空中蕩過去,後來再也不會了,因為那有他的墳。

02

荒蕪時光

恐懼飼養靈魂,電影初露微光

那件事之後,我爸就把我送到特別偏僻的一個私立學校,兩個禮拜才能回家一次。我那時候上四年級,才十歲啊。

當時學校宿舍滿了,進不去人,但學校附近有村子,分配了幾個雙人上下鋪的牀,睡在旁邊村子裏邊,每次要走一條漫長的黑黑的夜路才能到。

好恐怖,我不想在這兒,我特別害怕。

我媽第一次來看我的時候,我就在校門口大哭特哭,我媽説那咱不上了。但我最後的意思,就是,咱們學費都交了,還是繼續吧。

堅持下去,慢慢就變好了。

連成績也開始變好了,當然,其實也是被打出來的,我對那個數學老師有點陰影,他會拿皮帶抽你。

上完五年級,我就考到縣裏最好的初中。

結果,一到初中,人就開始自卑。因為那所初中裏大多數學生都是縣裏的户口。

我一個村裏來的,都不用説話,光看穿的,看吃,就能分出來。我根本就是過了三年自卑的生活,但父母都不知道我這種心理。

那時候就開始學壞,去網吧打遊戲機,第一次去是在初二,玩街機,打拳皇。學校旁邊還有一個社區,裏面有乒乓球室,還有一個錄像廳,就是一台大電視,我有時候不回家就每天交五塊錢在這兒看碟片。

我其實從來沒看過電影,小學四年級的時候,學校露天放過《地道戰》,那天還下雨了,對電影一點印象都沒有,一點存留的信息都沒有,之後也再沒看過。

上了初中,學校會組織,去縣工人電影院看電影,當時我因為想吃棉花糖,進去比較晚,不知道自己的位置,怎麼也找到不人。

我就身處黑暗之中,特別恐慌,放的是一個黑白抗日片,演的是幾個鬼子在村裏亂竄,殺婦女,還是在我們縣裏拍的,好多梨花。

我當時對電影的唯一情緒就是恐怖。

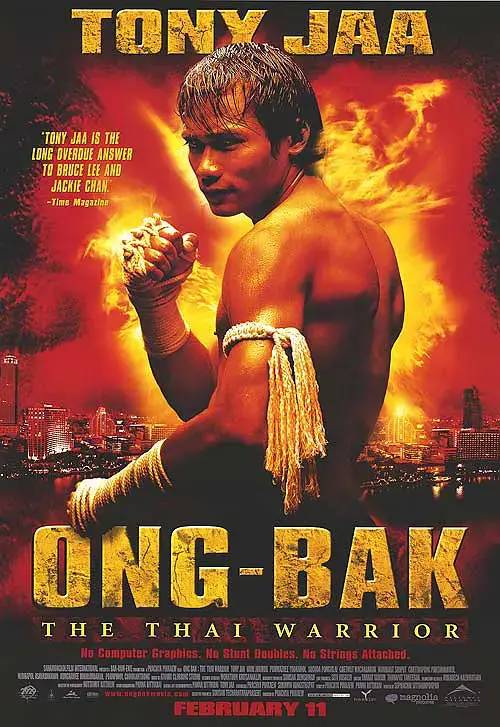

直到剛才説在社區看電影,看錄像帶,才開始對電影有喜歡。當時最愛看的就是託尼·賈的**《拳霸》**,每次都看。

《拳霸》海報

其實縣裏還有一個放黃片的地方,叫“天幕”,它在一個三層樓巷子裏,特別偏的一座樓,有小窗口,你給他幾塊錢,進去就行,隨便看,裏面一張老式的木桌子,放着一台彩色大電視。

縣裏那些拉三輪車的,開三蹦子的,經常來這裏看黃片。我同學就帶我去了一次,但那天沒看成,有些老頭説“不看了,看膩了,放個武打的”,結果你知道換了個啥片麼,我在多年後才知道名字——《殺破狼》。

後來我中考考了600多分,上了二中沒上一中,但高中的時候開始去網吧包宿玩CS、跑跑卡丁車,玩到每個月連吃飯的錢都沒有,成績就一落千丈,全部荒廢。

在學校賒賬太多了,身份證給扣下了,老師就找到我父親,但我真的一點課都學不下去,我也意識到我做錯事,但扳不過來,一聽老師講課我想死的心都有。

直到高中畢業,我還欠學校600塊錢,我不敢跟父母要,就跟我哥打電話求救。高考完,2008年,我就來了北京,投奔我哥。他當時在大興的工廠裏,專門做肯德基那種外賣包,我就在這工廠做了兩個月,查高考分數都是在這的工廠查的,就記得300多分。

其實我哥他原本是特長生,畫畫的,還愛表演,初中畢業匯演他還演包青天,我們全家人都去看。他偷偷來北京,最終是想學電影。

**但直到那時候,電影對我來説都是一個可有可無的東西。**我還是繼續,去西安上了個大專,學機電工程模具製造。

在西安上大專的三年,每天過得都是無聊的日子,上網,睡覺,我都能感覺到自己的無聊,我能意識到這一切,但是無法改變。

2011年,上了兩年半後去蕪湖美的空調實習,是我一個朋友介紹去的。

我當時分在脹管車間,就是做空調裏面的過濾網,一片片的網格,它要銅管穿起來,壓縮成一個鋁片,放在空調的外主機裏面。一個葉片要穿10根銅管,女生來負責,我們前一個流程穿好,穿好是散着的,它需要用脹管擠壓成硬性的,把這些網片強壓力,把它凝固化,我們就負責把散着的網放在脹管下面,按開關,巨型的機器就壓下來了,壓下來之後,升上去把門打開,再把這三個放下來。

我説的你明白嗎?我的意思是,我每天都這樣。

後來我又遇到一個事件,我們一個玩得特別好的電工,他在修線路的時候,沒有保護措施,觸電了,直接摔下去,頭朝地,硬摔在車間的地面上,地面是很硬的塑膠地。

那時候我20歲,我從工廠到朋友租的房子,每天要走一條很長的路,這條路對我很重要,我就在路上走着走着開始想,我到底在幹嗎?

因為除了這條路,我在別的時候沒有時間去想問題。

我想離開,必須,馬上。

離開工廠車間前最後一次和同事檢修設備

我就又去找我哥,他當時已經當上了北京電影學院的保安隊隊長。

我把電腦賣給我同事,坐着火車就來北京。我哥去北京西站接我,坐十幾路的公交車,坐到薊門橋北,西土城路四號電影學院那一站下車。

他把我領進了北電。

03

保衞北電

電影開了光,人開始活了

回到2008年,那年我去西安上學,我哥他就去了電影學院做保安,因為他管理能力還行,慢慢就成了隊長。

當時我就住在他保安隊宿舍,就是電影學院C樓旁邊有個小屋,在角落裏,再往旁邊走就是導演系的教室了。他説你就在這待着吧,他要去上課了。

我一開始就在北京四處亂竄,逛逛公園,當年來這也沒逛過。還是無聊,我哥也覺得我無聊,就説,你去聽聽課玩吧,我就跟着學生去聽課了。

我至今記得很清楚,C樓114,電影學院最大的階梯教室,我就坐在最左邊過道的第四排。

電影學院蹭課

我聽了第一堂課,大師研究,研究李安,拉的片子是《喜宴》,她的PPT上是機位圖,講解電影裏一家人吃飯的戲。

我什麼都沒帶,就在那坐着聽,我也不知道為什麼,我現在回想起來也不知道,就感覺自己當時越來越全神貫注,除了電影,沒有任何東西干擾到我。就這麼聽着聽着,下課了!我竟然聽進去一堂北京電影學院的課!

你説我都聽懂了嗎,也沒有,但就是能記住老師講了什麼。

講電影,放電影,真爽,真好啊!

從那一天開始,我每天都去聽課,那時候管的不嚴,好多課都可以蹭。

但如果我長時間在保安隊住着卻不上班,會被人説閒話。而且我哥後來也不當隊長了,他想好好的上課,不想管這些事。如果還想繼續在這聽,我就要當保安。我就去這家保安公司入職了,籤合同上班。

然後我就開始上課了,頭一年是2011年,有課就上,能聽的課全聽,不管聽不聽得懂。

電影學院保安有兩個特別好的職位,一個是監控室,還有一個夜班巡邏隊,晚上拿着對講機在學校裏面竄,因為這兩個崗位不太影響白天上課,所以競爭比較激烈。

和同事每晚十點的集合

其實電影學院也沒發生過什麼大事,就是偷盜自行車特別多,丟了我就去查監控,把這個人找出來,報個警。

還有一次某知名導演的女兒的車牌找不到了,被人撬走了,我就幫她查,結果是他們班的學生惡搞她,開個玩笑,她後來知道是誰,也沒再追究。

在北電當保安,還能近距離和導演接觸,有一年呂克·貝松來電影學院,我就是“保鏢”,護送他一路,還有米哈爾科夫也是我貼身保護。

因為我從小自卑,到了北電更自卑,內心是特別不想讓周圍上課的學生知道我的工作。

觀摩畢聯作業

當我聽説電影學院有個繼教學院可以考專升本的時候,剛過完年,我就馬上開始備考。

第二年我就考上了導演劇作方向,我還記得專業課面試時,文學系的孟中老師面試我們,他説你現在工作是什麼?我説我在當保安。他説你當保安做什麼呢?我説我現在在監控室這個崗位。他又問了我一個問題,你覺得監控室有什麼特別之處?

我就從我的角度分析監控的視角以及空間的關係,我舉了個例子,我喜歡聽徐浩峯老師的課,我知道徐老師每天幾點到學校,在監視器面前,我就從大門開始看他,從大門走到下一個路口,到C樓門口了,接着走到114,我會這樣一直跟着他。

因為攝像頭的角度不一樣,有的是固定的,有的可以搖,我就説了我的想法。

孟中老師覺得挺好的,我這就過了,錄取了。後來拍《最後的告別》,裏面監控室的元素就是我做北電保安的體驗。

值班

上了專升本,因為繼教學院它是兩年半,非全日制,所以我是寒假入學。但對我來説已經意義不大了,因為學校的課我基本都上過了。

可是保安的工作還得繼續幹,不然我沒有生活費啊,那時候一個月1500元,管吃住,在2012年這可不低了,他們有的人最早來的時候才800元一個月。

我是完全被電影迷住了,每天看電影看書,認知不同的體系,認知世界,早就忘了《殺破狼》。不是説《殺破狼》不好,是在那個狀態下不會再看這種片子。

這麼説吧,從2011年到2015年,四年的學習積攢時間,我相當於一般人的8年到10年的量。

有一個東西拯救了我的生命,什麼都不重要,活着還有點意義最重要。

04

重返社會

一條叫“現實”的鰻魚

2013年的時候,我開始試着用手機拍短片,找不到演員,就找我同事王耀德,他一直在演我的片子,那時候他還有頭髮,演到《最後的告別》頭髮都禿了。

張中臣宿舍,睡在導演對面的王耀德

我拍的第一個短片叫**《新聞》,豆瓣有詞條,我的詞條還是《天坑人家》導演姚祖彪**幫我建的。故事很簡單,就是那年上海元旦外灘踩踏事件。

《新聞》海報

那件事對我刺激特別大,這麼慘痛,但天上還放着煙花,我覺得這個世界被割裂了。然後我找了很多新聞素材,再把原子彈第一次爆炸的畫面拼貼在一起,加上踩踏事件本身的新聞,交叉起來,結尾落在電影學院保安宿舍二號公寓的宿舍,王耀德站在窗口,鏡頭緩緩拉開,一座大樓把他包裹着,外面一羣人還在開心的歡呼,“新年快樂Happy new year”,結束。

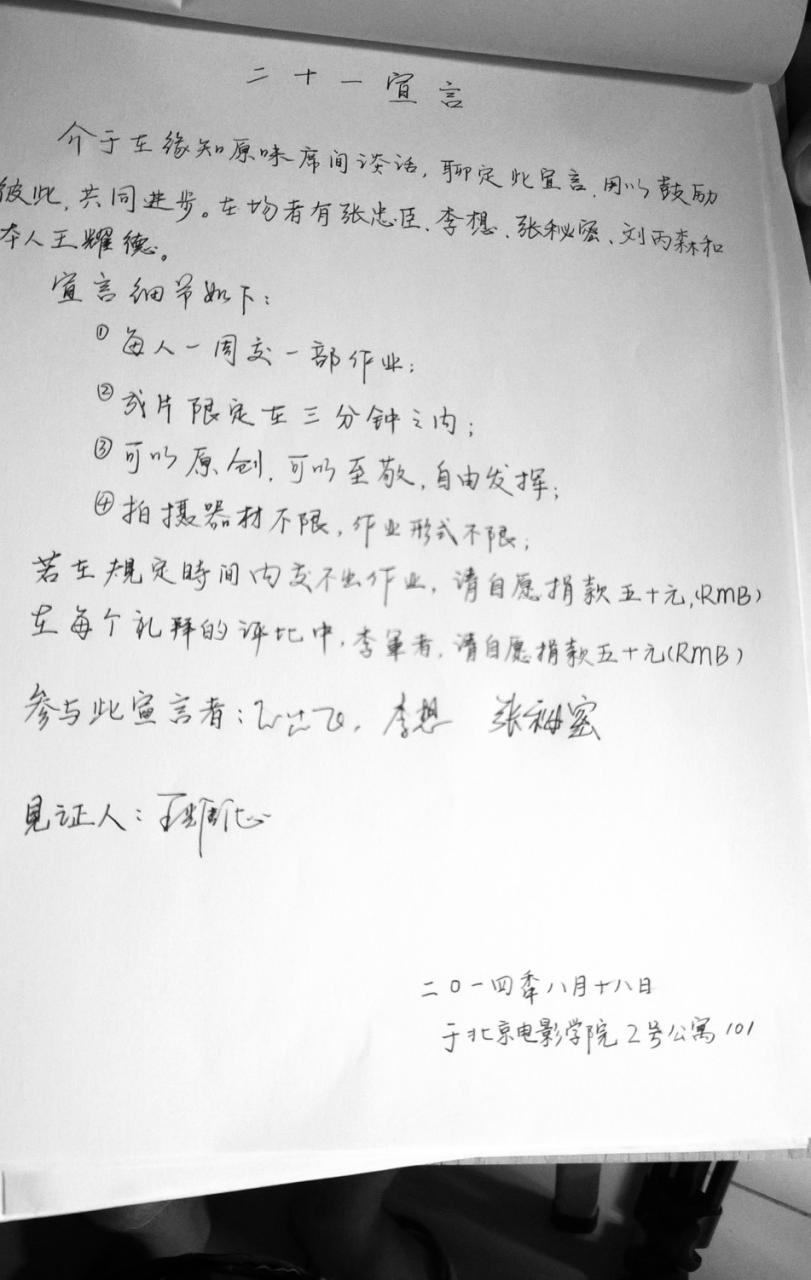

拍短片作業時的“對賭協議”

到了2015年畢業前,已經有人找我剪輯。學校有一個機房,會有老師講剪輯的基礎操作,我就在那裏學。最主要我拍短片的時候,我也找不到別人剪,只能自己剪,我自己剪我還沒有電腦,我還要借,那時候買不起蘋果啊。

後來有些人聽説我會剪,就找我。其實都是學生的短片,還有一些特別簡單得采訪之類的,正反打而已。慢慢我就喜歡上剪輯,特別喜歡,大家也都認我。

第一次剪輯學生作業

現在問我學校短片拍得好的,反倒是沙漠有一個短片叫**《黑魚》**,祖峯演的,有點像今村昌平的《鰻魚》,講的是一個從看守所裏面放出來的人去尋找一個人。有一個鏡頭,結尾時祖峯帶着女孩騎摩托車,那個感覺還挺好。

快畢業的時候,我意識到北電是我的一個安樂窩,是我們幾個人的小烏托邦,但2015年那個過年的冬天經歷了一些事,我發生了一些轉變。

就在剛剛過完春節,我正動身回北京,當時我哥有一個朋友,他是一家人開車回北京,我媽不想讓我買火車票,她讓我跟着人家的車來北京。但我不想,跟他們又不是很熟,我特別不喜歡膈應的感覺。

最後這段路程就特別有意思,他們路上會遇到很多親戚,會去親戚家串門,就帶着我一個外人,一起串門。他們招呼我,我就很難受,結果從我家到北京停停歇歇開了將近30多個小時,原本幾個小時就能到。

我回到北電後,就在想這一路發生的事情——我真的要去社會了,不能再在這裏待了。

後來一個機緣巧合下,我參與了一部彭發監製的電影叫**《虐殺12小時》**,那部戲缺剪輯師。

我以為招的是剪輯助理,就報了一個助理的價, 沒想到到了現場,就我一個人剪。

我這是第一次剪劇情長片,彭發導演看了我剪的戲,覺得可以,那就咱們一起做定剪。其實我之前對彭導不太瞭解,後來知道他以前是“亞洲第一剪”,剪《風雲雄霸天下》《無間道》什麼的。

我以前就對自己説過,剪足夠多的片子,不管是爛片還是好片,就可以拍自己的電影。真的,我一開始就是不停地剪,剪了20多部長片。

因為我很清楚,我是什麼都沒有的人,我沒有退路,我只能先保自己的飯碗,有的人可以在家待着寫一年劇本,我不行的。

但在空餘的時間,我還不能因為我剪的這些東西而被干擾到,我還要積累自己。

所以我至今每天要堅持看一部電影,不要偏離自己喜歡的電影。

05

捫心自問

影像,盤問孤獨的吐真劑

現在回看,我最要感謝的是彭發導演。

他那時候問我,平時有工作嗎?我説沒有,他説你以後跟我剪片。2016年,我剪了他的院線電影,也是我剪的第一部院線電影**《會痛的17歲》**。

我最近剪的是一部鍾漢良和吳鎮宇的片子叫**《宿敵****》**,講澳門的,警匪動作片。

到了2018年,我決定放下所有的工作,不再接活,全身心的做《最後的告別》。

我到了表達自己,認知自己的時刻。

我當時好多年沒有回老家了,一到老家,一看到那裏的人,我就受不了,就想哭。

就是,你覺得他們有可悲的地方,但他們又活得特別有生命力!

你愛他們,又恨他們,就這種很矛盾的感受特別撕扯我。

所以我的第一部電影,一定是童年記憶以及相關村子裏那些人的精神的變遷。

這就又説回我們這一批北電保安隊,我們可以説是北電史上最早的,最熱情的,也是最真誠的一批愛電影的保安。

我們很清楚,因為最初剛弄劇本的時候,我這幾個朋友連本子都沒有看就説弄,你拿幾萬塊錢,我拿幾萬塊錢,湊了幾十萬前期拍攝費用,創投都不走,就這麼拍了。

我們知道我們在做什麼,我們知道我們以後會做什麼。

我不知道你看《最後的告別》是不是有點割裂感,但這個割裂感是統一的,看這個片子裏每個鏡頭怎麼會跳到那麼一個鏡頭上。我的攝影就是彭發導演團隊的張瑞賡,一開始我們在一些布光的問題上也有一些矛盾,但拍到中後期,他嗨死了,殺青了都不想走,他攝影天賦很好。

彭發導演看完後説,他知道我有東西在片子裏,這種東西,就是他三十歲左右拍《無聲火》的那種勁。他記得那個勁。

拍完這個電影,其實關於痛苦記憶的那道坎並沒有過去,但我找到了和過去交流的唯一的辦法,就是電影。