從工廠到送外賣,平台資本時代的困境與超越_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-2021-08-31 09:44

文 | 傑明

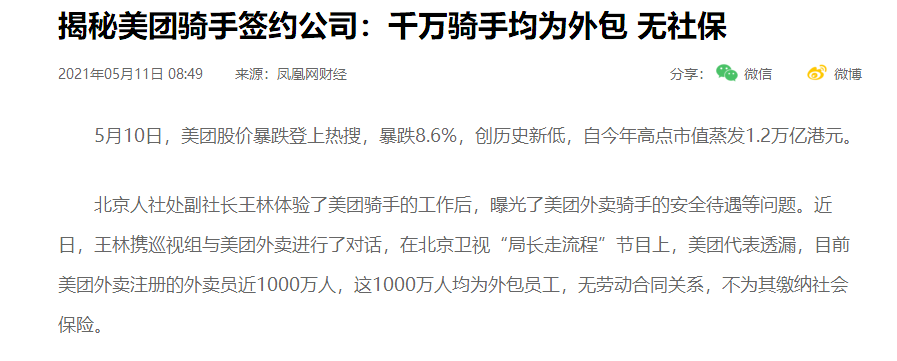

隨着互聯網經濟的深入發展,世界資本主義正在呈現出一個全新的圖景。舉個例子,自從去年關於外賣騎手“被困在系統中”的報道引發熱議後,平台經濟作為資本的新形態越來越被大眾所警惕。

當然,第三方平台作為一個具有公共性的網絡空間,很早以前就已經是電商運營的主要模式,但是這主要是由於中小商家本身分散的特點。而傳統的勞動特別是體力勞動,必須要在特定工作場所的紀律約束下才能進行。外賣騎手問題的突顯,説明當前平台資本的力量已經深刻影響到生產勞動領域。

圍繞着平台產生了各種討論(比如廢除平台,或者將其納入國家監管甚至國有化等等),**但不可否認的是外賣平台的存在也意味着一支龐大的“不穩定無產階級”的存在。**當然這個不穩定羣體的形成一部分是由於疫情影響:工廠停工導致不少工人被迫成為外賣騎手等實行彈性生產的零工。但這不代表他們就一定想回到過去,有媒體採訪發現,傳統製造業面臨招工難的問題,而越來越多的工人正在逃離工廠,投身於不穩定的平台經濟。

這是因為一方面有機會掙到可觀的收入,另一方面時間安排上擁有“自由”的權利,對於自由接單的騎手平台並無強制要求,錢賺夠了就可以停工休息,這當然是在工時很容易超過八小時、工作單調且紀律嚴格的工廠裏難以想象的。

自然,我們可以説停手停口的外賣騎手逃離工廠紀律只是一種平台資本製造的“偽主體性”,他們在平台經濟中依然擺脱不了被壓榨和剝削的命運。但如果我們要去看客觀趨勢,**一個勞動力更不穩定同時更自由(或者説具有彈性)、資本主要通過平台租金獲利的前景似乎正在浮現。**借用馬克思和恩格斯的話,似乎前互聯網時代中“一切等級的和固定的東西都煙消雲散了”。

這不僅僅是外賣騎手的事情。一個大轉變正在發生,我們要面對更多更復雜的問題:比如傳統的階級敍事正在面臨更加多元和個體化訴求的挑戰,比如金融正在藉助互聯網在日常生活中全面擴張,比如在網紅經濟和流量明星的出現正在簡單粗暴地重塑文化工業的形態……但是我們又能夠看到一些熟悉的東西:一邊是資本無序擴張,另外一邊是相對貧困、生活壓力的上升,金融風險的存在也在提示我們危機的可能性。

實其實早在1999年,著名意大利政治哲學家,在獄中的奈格里就和他的學生哈特在《帝國》一書中試圖對這個大轉變進行回應:資本通過全球化和生命權力來進行控制,而遊牧和流動的諸眾在非物質勞動主導的新生產方式中將積累起反抗的力量與慾望。關於彈性生產和資本的“地租性質”(就像平台經濟一樣對公共品收取租金),關於互聯網技術引發的生產方式變動,哈特和奈格里都有相當篇幅的討論。時至今日,互聯網經濟和非物質勞動的重要性不減反增,哈特和奈格里可以説是預言成真、未卜先知(其實只是立足趨勢的判斷),今天我們通過哈特和奈格里的視角聊聊資本主義轉型的趨勢。

遇冷的哈特和奈格里

但是,多數讀者會問,哈特和奈格里到底是誰?這種疑問是有道理的。近幾年左翼思潮在中文互聯網上的廣泛關注總是有所側重的:最為直觀地以娛樂性為主的B站為例,“齊澤克”的相關搜索數據有六百多條(包括各種惡搞生草視頻),“巴迪歐”的相關搜索數據有一百多條,阿爾都塞的相關視頻有51個。與此相比,哈特和奈格里明顯遇冷,只有一個視頻出現了他倆(還是一個託福聽力材料)。在知識資訊為主的知乎上,齊澤克火爆而奈格里遇冷的現象也同樣存在。

就出版而言,據筆者查找哈特和奈格里著作的簡中譯本只有六部:《野蠻的反常》、《超越馬克思的馬克思》、《藝術與諸眾》、《帝國》、《超越帝國》和《大同世界》,而且譯本質量多半差強人意,考慮到哈特和奈格里其實著作頗豐,這難以支撐起中文思想界對他們進行全面研究。而熱門的激進思想家譯作要麼早就保持跟進(比如齊澤克和阿甘本),要麼近年來成為出版熱點(比如阿爾都塞和朗西埃)。

實際上在對公共議題的左翼討論中,來自傳統資源和“明星思想家”的術語範疇顯然更為常見:從經典的“剩餘價值”、“階級意識”到更晚近的“規訓”、“意識形態”、“消費主義”等等,而哈特和奈格里的一些核心範疇比如“諸眾”、”“帝國”、“非物質勞動”卻顯得更加冷門小眾。

筆者看來,哈特和奈格里的遇冷,一方面在於語境與立場的差別,哈特和奈格里認為階級鬥爭(指傳統的產業工人階級運動)、種族鬥爭和性別鬥爭是平行的,而不是由其中某一項作為決定性要素。因此他們反對列寧主義的先鋒隊理論,而主張自治民主的革命,在很多場合他們支持多元主義議題(雖然對身份政治也進行了批判),這與國內的現實語境有所隔閡,而贊成列寧主義的齊澤克和阿爾都塞在國內更容易獲得理解語境和信眾。

另一方面,他們的理論來源龐雜(比如德勒茲和瓜塔裏、斯賓諾莎、阿倫特等等),與經典馬克思主義在很多方面相去甚遠。他們對經典馬克思主義的某些提法是重解乃至排斥的,特別是作為革命主體的無產階級被他們完全拒斥,代之以新興生產力的代表“諸眾”,這使得他們的理論遭到很多馬克思主義者的批評和反對。以上提到的這些問題都是我們在閲讀哈特和奈格里著作時需要分析和取捨的地方。

但是閲讀哈特和奈格里依然有其重要價值,這不僅由於他們對當代資本主義轉型的獨特觀察。當前世界疫情形勢依舊嚴峻,超越新自由主義體制的呼聲也越發強烈,而早在寫作《帝國》之時,哈特和奈格里就立足於世界資本主義的新趨勢,試圖提出一整套社會解放方案。在該書最後一章,兩位作者提出“諸眾”的三項訴求:空間上開放全球公民權、時間上設置社會報酬權利(即在工作之外也能得到報酬)和對非物質勞動的生產方式進行重新佔有,並要求諸眾建立自己的“反帝國”來和全球資本主義體制對抗。

而在08危機背景下寫作的《大同世界》,他們既給出一套“減震加固”的資本主義改良計劃,也呼喚更加激進的諸眾革命去超越財產共和國、現代性和資本。無論我們是否認為哈特和奈格里的思想充滿烏托邦幻想,不可否認的是這些探索(實際上很多都是來自新世紀抗爭運動的經驗與口號)是很有啓發性的。

超越馬克思?

在“帝國四部曲”(分別是Empire,Multitude, Commonwealth, Assembly)的第二部《諸眾》中,哈特和奈格里聲稱自己在方法論上是“步馬克思的後塵”,而且“為了跟隨馬克思的腳步,必須真正地超越馬克思,並在他的方法的基礎上發展出一套新的理論裝置以適應我們當下特有的形勢。”而他們所理解的馬克思的方法,當然就是“內在論”的方法。

從哲學上來説,內在論源自斯賓諾莎那個無所不包的上帝實體,這意味着必須從自因而非外因的角度尋找存在和運動的依據。受過馬克思主義教育的我們都知道“內因決定外因”,這實際上就是一種內在論思想。我們可以比較馬克思與哈特和奈格里對資本主義的分析,看出他們方法的一致性。

馬克思的經典論證我們再熟悉不過:資本主義大工業所呼喚的社會化大生產與資本主義的私人所有制產生矛盾,生產無政府狀態和對工人階級的剝削使得大量的供給無法通達需求,從而巨大生產力無法實現出來,只能通過經濟危機來加以消滅。因此,資本主義生產本身是自我毀滅的,推翻資本主義的根據是內在於其運動規律之中的。

而哈特和奈格里認為,當今資本主義生產的主導勞動形態是“非物質勞動”或者“生命政治生產”,“非物質勞動”概念側重於這種勞動的具體形式,依靠和生產非物質性的產品(比如知識、情感、符號、圖像等等,這些可以共享的,所以也被稱作共同品the common,平台就是一種共同品),在他們這看來主要有三類:信息技術之上的通訊交往勞動、生產象徵符號和解決問題的互動式勞動以及生產情感表達的勞動。

“生命政治生產”概念側重於這種勞動不斷再生產自我的特性——產品不僅僅是下一步生產的生產資料,而且也通過消費來豐富生產者的主體性,就像一場羣眾運動所生產的象徵符號(比如口號、旗幟乃至領袖)會引導這場運動繼續深入下去,這是一個“人生產人”的過程。我們分析諸眾及其勞動時候,一定要立足於社會整體的角度,因為諸眾的生產不再只是工廠之中,而是體現在整個社會的運行之中。

那麼他們如何在這種新環境下分析資本主義呢?在他們看來,資本並不再像馬克思那個時代一樣提供生產資料和組織協作,因為諸眾進行生產所需要的生產資料主要是共同品,像知識、符號、圖像或者情感交流之類的東西幾乎不會一開始就被私人佔有,同時諸眾之間的協作也圍繞這些共同品自行展開,協作的過程被兩位作者描述為具備個性的諸眾在共同品基礎上“偶然相遇”,顯然這與工業資本主義時代那種規訓式的協作方式相去甚遠。因此資本只能通過控制協作和剝奪共同品的方式(就像以前的地主收取地租一樣)來獲得剩餘價值。

關於“非物質勞動”的例子,不光包括各種在限定的工作場所和時間內創作的文化藝術作品,也包括當今各種博主,UP主,乃至每一個普通網民這些諸眾的活動,它們被平台用來無償創造流量價值。

關於“生命政治生產”,哈特和奈格里有一個很有趣的看法:現代金融資本不僅僅是虛擬的,而且是將城市諸眾生產出來的共同品佔為己有,而這些共同品被資產階級經濟學稱作“外部性”。比如説房地產資本往往利用所謂的區位抬高價格,而區位絕非資本創造的,而是城市諸眾共同創造的結果,就這樣,房地產商把諸眾的勞動成果剝奪了,並將其腐化。當然,我們開頭討論的外賣平台經濟,也是資本對共同品的經營與腐蝕。

如此下來,諸眾的非物質生產必然會遭到資本的阻礙而困難重重:不僅協作變得不自由自主,而且生產出來的共同品不能促進諸眾主體性的豐富(甚至會阻礙)。我們看到了馬克思版本的資本主義矛盾的重演,而這必然產生某種管控危機:諸眾生產的生命力和資本的控制不斷髮生衝突。

我們還是以房地產為例:諸眾的共同勞動使得城市環境適宜居住和工作,但是這種宜居被剝奪、被包裝為商品高價出售,最終使得很多年輕人難以找到安家之處,於是諸眾生產隨着年輕人的逃離而轉移,房地產商所佔據的區位也隨之貶值。很大程度上,當今資本主義在投資和生產不斷擴張的同時,也是這樣一個自我緊縮和自我毀滅的過程。

但是與馬克思不同的是,哈特和奈格里關於解放鬥爭的前途有不同的理解,不如説他們把內在論更推進了一步:馬克思那裏的無產階級需要通過政治鬥爭和思想鬥爭的教育才能具備階級意識,從而“成為”革命主體,在此過程中存在着無產階級對“無產者”階段的超越。但是對於哈特和奈格里來説,革命同樣需要內在論的理解:諸眾生產本身的力量(不僅僅是其生產力,而且是其生產主體性和協作能力)和慾望(促進自身生產能力、展現生命力、嚮往解放的趨向)本身就是革命的基礎,經濟鬥爭與政治鬥爭實際上可以貫通。諸眾的生產、組織和反抗,以及對新社會的構想是原則一致的,其根源都在於諸眾自身的內在力量。

這當然是哈特和奈格里被批評得很多的地方,暫且不論其是否成立,哈特和奈格里的分析啓示我們從事物內在因素來把握其根本動力,而拒斥把動力看作外在推力的超越論。

哈特和奈格里在互聯網時代

哈特和奈格里的著作在21世紀初曾引發西方學界熱議,齊澤克甚至將《帝國》稱作“21世紀的《共產黨宣言》”,可見其理論創新力度之深。當我們再去閲讀關於“生命政治生產”或者“諸眾”相關的論述時,很可能會驚異地發現,這很切合互聯網經濟蓬勃發展的當下。正如開頭所説,兩位作者是在很早的時候就已經開始回應一系列發生在新世紀的“大轉變”了。

但是我們不應把兩位作者看成那些售賣暢銷書的預言家,將諸眾和生命政治生產的理論範式簡單套在當代現實並非一種實事求是的做法(我們很容易發現一種理論與現實之間的張力)。更何況哈特和奈格里的很多想法本身存在缺漏(比如對拉美解放運動和諸眾革命的樂觀估計,對西方民粹主義政治興起的估計不足),如果要取其精華,那麼哈特和奈格里給我們的啓示應該集中在他們的思想方法上。

比如再説回外賣平台的問題,困在系統中的騎手本身或許難以達到非物質勞動的高度,也不能簡單訴諸一場諸眾運動來解決問題。但是我們能夠在外賣平台和相對自由選擇的騎手之間關係中發現一種內在力量和慾望,前者體現在外賣騎手的勞動越來越成為城市日常生活的重要組成部分,在這個意義上外賣騎手已經是城市諸眾生產的一部分了,後者則表現為騎手們逃離工廠、追求對自己時間的自由安排。這可能是我們發現新思路的起點。

筆者看來,正如辯證唯物主義誕生於19世紀科學進步和階級鬥爭發展的年代,哈特和奈格里這種重視內在論、拒斥超越論的思路恰恰與互聯網時代的發展密切相關。

隨着去中心化的互聯網將人與人更加緊密地聯繫在一起,生產逐漸從特定場所轉向被聯繫起來的整個社會,前所未有的社會化大生產使得巨大的內在力量被發現。內在性得以成立在於共同品和特異性的膨脹,**這都與互聯網的蓬勃發展息息相關。**可以説,哈特和奈格里既給了我們指出資本主義新的轉變,也給出了面對這一轉變的新的武器。