把京圈的一切罵成傻波依,您就牛X了?_風聞

蹦迪班长-蹦迪班长官方账号-2021-09-07 08:54

倒洗澡水把孩子也倒掉這種蠢事兒,

該歇歇了

最近娛樂圈特別不太平,很多人表示自己吃瓜吃到吐,但學委覺得“瓜”這個字眼已經不夠敬畏,搞不好這都能是娛樂圈有史以來的第一大案。

而這次的娛樂圈地震,在紛繁複雜的流言蜚語中有這麼一條:

吳某在審訊時供出了47位京圈人士,其中不乏人們耳熟能詳的大佬。

曾經獨步天下的京圈如今和恒大地產一樣風雨飄搖,近幾年來關於京圈的風評就肉眼可見地變差,馮小剛的網劇《北轍南轅》上映後,其中展現的京圈大佬酒桌文化,也散發着一股腐臭的味道。

蹦迪班的村花對於這部劇的懸浮之處也進行了細緻解析,詳情可移步:《什麼女性劇,不過是生意》。

但很快啊,批判的矛頭從這個劇上升到了整個京圈。

觀點無外乎:京圈從誕生起就帶着特權階級的傲慢與偏見,其曾經的成功只不過是鑽了時代的空子,如今其惡臭的價值觀已經無法忽悠現代的年輕人等等。

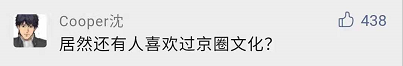

甚至在一篇批評京圈的文章下面,出現了這樣的評論:

而有些評價,已經不再是針對既得利益、腐臭圈子文化、作品落後價值觀的批判了,而是上綱上線,充滿扣帽子語言的批鬥了。

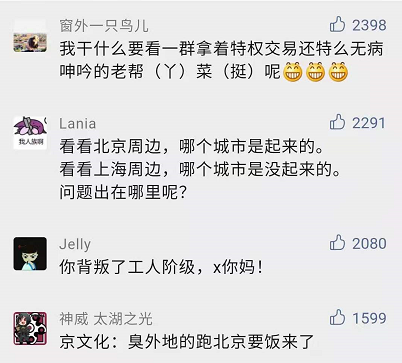

比如下面這個知乎高贊答案,從京圈的人到作品,都拉出來踩了一番。大肆炮轟京圈“是吃飯砸鍋的皇商”,評價崔健“靠把紅色經典唱出痞子味出名的”,“明明佔着資源的便宜,卻骨子裏恨不能舔米國屁眼兒”“低下頭恰各大綜藝的飯”……言辭中動不動就上升到民族大義的高度,把崔健、王朔們踩進道德窪地,掃進歷史垃圾堆。

在這裏咱不用掰扯當年崔健的成名作《一無所有》怎麼就跟紅色經典和痞子味扯上關係了,也不談他又是如何創作了中國特色搖滾,實現文化輸出在歐美都形成了影響力的,更不用問上了幾次音樂綜藝為搖滾樂撐腰怎麼就有損“搖滾精神”了——

只想先説一句:

學委不但很喜歡京圈文化(但也承認目前京圈整不出什麼好活了),至今也對很多京圈經典作品如數家珍,比如王朔的小説、姜文的電影、馮小剛早期的草根喜劇以及梁左參與的《我愛我家》等等。

同時,學委也認為目前對京圈的圍剿在很多方面並不公允。

如果你認為京圈就應該被掃進歷史的垃圾堆,建議您也耐心把這篇讀完,想罵街也得知道對方説了什麼不是。

首先,唯物史觀講的是時勢造英雄,我們談論京圈的出現不能跳脱出當時的大背景,否則就如同看《泰坦尼克號》沒看到露絲對壓迫的反抗,只看到綠茶出軌男小三一樣,挺好一盤菜,你就吃個蘿蔔雕花。

八十年代初我國剛剛結束了一段特殊時期,改革春風吹滿地,人們就像是卡住了喉嚨太久,一旦放開就拼命呼吸新鮮空氣一樣,不停地汲取各方面的養分,有物質的,也有精神的。

如今的我們很難想象,八十年代任意一座城市的書店都會迎來搶購大潮,彷彿今天去奢侈品店掃貨的大媽一樣瘋狂,甚至有些報紙的徵婚廣告都對另一半都會有硬性要求:熱愛文學。

80年代在書店搶購的人們

人們對文化如飢似渴,但也逃不開歷史的侷限性,當時的人們因為長期浸淫在十七年文學的敍事體系中,很難真正地去創造出人民羣眾喜聞樂見的流行文化。

語言學家早有研究,語言會影響人們的思維,比如歐洲有的語言對顏色有十幾種表述詞彙,而非洲某個部落只有黑白兩種。

使用豐富詞彙語言的人,在成長過程中會花費很多精力去辨別和學習不同的顏色和色調,而非洲的部落則因為詞彙的籠統性而忽略色彩間的差異。最後導致的結果就是非洲這個部落對色彩和色調的辨別能力和敏感性遠小於歐洲的對照組。

而我國當時也面臨着類似的情況,普羅大眾被“非此即彼”的革命話語耳濡目染多年所帶來的慣性,很難通過短時間內惡補幾本經典著作所扭轉,而70年代末80年代初的傷痕文學又因為其受眾的侷限難以形成流行文化。

所以當時流行文化是一個巨大的真空地帶,能夠填補的人必須同時滿足四個條件:

1.對官方敍事信手拈來,這樣才能熟練地解構革命語言給人們帶來的重壓,同時也因為理解官方的敏感點,不至於觸碰雷區;

2.對市井語言十分精通,否則不接地氣,很難做出流行文化;

3.受過足夠的文藝和美學薰陶,否則要麼變成報紙報導,要麼變成流氓罵街;

4.能夠安全地進行自由表達。

可以看到,京圈的大院子弟們完美符合。

他們家庭的薰陶符合條件1,青少年時代因為沒人管教而遊蕩街頭,又讓他們滿足了條件2,而他們的特權身份又令其可以在特殊年代偷着看“大毒草”,滿足了條件3和4.

所以彼時的京圈能夠異軍突起,可以説是歷史的選擇。

換個角度來講,讓60、70年代的普通人無法接觸到“大毒草”的,可不是這些大院子弟的決定。

至於是誰造成的“文化壟斷”,讓好幾代人斷了精神食糧,冤有頭債有主,該找誰找誰去。

而且京圈的文化作品,在90年代是有着解放人性的進步意義的。

一個顯著特徵就是,他們的作品讓死板的革命語言鮮活了起來,並從中顯現出真實的人性。

比如《玩的就是心跳》中的一番對話:

“黑皮大衣一抱拳:‘高高山上一頭牛。’我久久瞅着他,遲疑地説:‘兩個凡是三棵樹!’黑皮大衣也楞了,半天回不過味兒,末了説:‘你輩份比我高。’我得意地笑了”

“兩個凡是”這樣的最高政治指示在這裏竟成了黑道上的暗語,這樣的對話因語境錯置而產生一種強烈的反諷效果。王朔將政治話語解構的同時,順帶給讀者也來了一次思想解綁。

恐怕只有真正享受盡了時代紅利的老幹部們當年最想罵王朔。而如今回過頭批鬥王朔的語言“不過充滿痞子味”的年輕人,他們不僅不懂王朔,不懂那個時代,而且他們樣子也不像應當比上一代人更渴望解放的年輕人,反倒像當年想處處給人上道德課、束縛別人的老幹部。

《我愛我家》中也頻繁出現了各種偉人語錄,比如老傅在批評和平走穴時,説“機會主義頭子,改也難。”

全家圍攻孟朝輝時,和平説他“大有炸平廬山,停止地球轉動之勢”。

而在探討婚戀時,老傅直接套用了我國的宗教政策:

這個戀愛自由,婚姻自主,這是我們一貫的政策,有愛的自由,也有不愛的自由,有愛你的自由,也有愛他的自由,有過去愛你現在不愛你的自由,也有過去不愛你現在又愛上你的自由嘛……這個一切事情都不是一成不變的,這個宇宙萬物都在運動在發展在變化嘛,啊辯證法嘛。

除了京圈那些人之外,很難想象還有誰敢、誰能把這種對政治語言的解構做得不惡俗的同時讓人開懷大笑。

那麼京圈崛起後,他們是否如今天的批評家所説,只是保持着高高在上的俯視,無視民間疾苦?

如果你看過京圈作品,就知道答案是否定的。

誠然,京圈的作品中確實有一些傲慢之處,比如《我愛我家》裏帶着外地口音的角色總是沒賈家人可愛,《渴望》裏更是夾帶私活,亂開地圖炮,把大反派起名叫王滬生,據説上海的文化工作者看完該劇特別生氣,後來拍了個劇,裏面的大反派叫王京生。

老王永遠躺槍。

但其絕非沒有對普通人的關懷和對特權的譴責。

《我愛我家》裏《村裏有個姑娘叫小芳》一集,諷刺知青不負責任,提褲子就回城,也對被知青騙了的農村女孩報以同情。

小説《許爺》中毫不避諱地闡述了“我們”與許爺所謂友誼的醜惡:我們的關係之所以不平等,是因為我們的父親是大院的首長,而許爺的父親只是首長的司機。在作品中,王朔也使用了“醜惡”這一形容詞。

《血色浪漫》裏的鐘躍民在轉業後很快成為了一家外企的區域經理,但不久後提拔他的朋友就對他説出了真相:並不是你的能力多出色,而是你爸在解放戰爭時,部隊在這個區域打過仗。

王朔的《頑主》中,於觀的父親是位退休老幹部,在於觀做飯時,他卻一心看《中國老年》,於觀叫他幫忙,他説:“沒看我忙的很?”於觀譏諷他:“我記得你也是苦出身,小時候討飯讓地主的狗咬過,好久沒掀褲腿給別人看了吧?”——如果説老幹部曾經做過的革命工作是為了打倒作威作福的權威階層,可是當“革命”完成後,他們反倒成了“好吃懶做”的享福階層。王朔正是用戲謔的手法,諷刺了墮落的特權。

同後來那些“能力之外,資本為零”掛在嘴邊的人相比,京圈坦誠得有點憨,還是有自我批判的精神的。

而這些年屢次被罵“歪屁股”的管虎,也拍過講述農民工欠薪的《生存之民工》,是相當有力度的現實主義力作。

除此之外,京圈的作品也關注了一些生活中的柴米油鹽。

王朔小説《過把癮就死》描述的是一對普通夫妻的分分合合,其中他是這麼描述已經產生齟齬的夫妻關係的:

就像童話中兩個貪心人挖地下的財寶,結果挖出一個人的骸骨,雖然迅速埋上了,甚至在上面種了樹,栽了花,但兩個人心裏都清楚地知道底下埋的是什麼。看見樹,看見花,想的卻是地下的那具骸骨。

相信哪怕是隻談過戀愛,也能理解這段話的描述。

時至今日,我都覺得《過把癮就死》是戀愛的必讀書目

而《我是你爸爸》,則描述了一位靠着書店營業員的微薄收入養活兒子的中年離婚盧瑟,其唯二的業餘愛好就是坐在寫字枱前幻想自己的文學著作一朝成名天下知,以及意淫與某位年輕女客人的愛情故事。

書中貢獻了不少直指人性深處的隻言片語:

一起鄙薄他人比一起稱頌他人更容易使議論者有親密無間和勾結在一起的感覺。

任何人,當確保自己優勢地位不受威脅時,都願意稍示懷柔以表明自己的寬大和有理有節在勝利的喜悦上加上一種欣賞對方感激涕零的享受。

而兒子的一句話則徹底掀開了其中年危機的本質:

你是不是感受到正經歷那種真正的、無法溢於言表的深沉痛苦?

而在父母爭奪撫養權時,面對調查民警“父親是否不合格”的詢問,馬鋭的也切合了中國大多數父母與子女的關係:

剛才你説的那些事加起來也不過是半個月的事,可我和我爸一起呆了十多年,要想再找出半個月他怎麼對我好的事也很容易,你要聽了那些事沒準就會得出結論:他是天底下最好的父親——就看人家給聽的是什麼了。

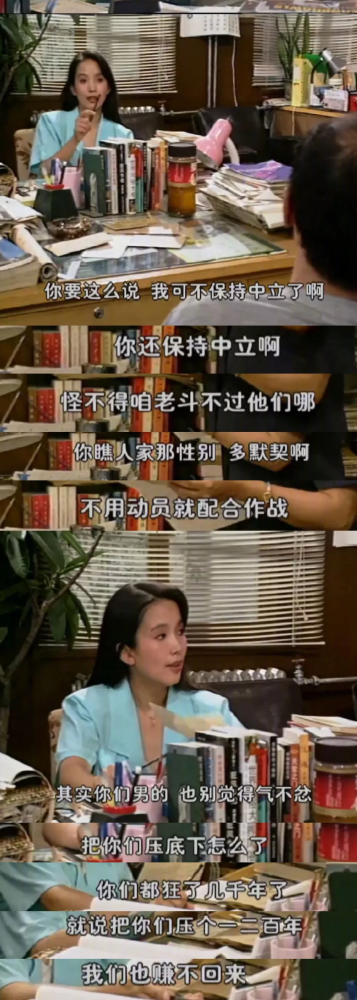

現在仍然在視頻網站上被人津津樂道的《我愛我家》和《編輯部的故事》自不必説,前者可以看做是90年代社會生活的圖鑑,後者則完整地展現了一個雜誌編輯部的工作流程。

就問這麼精彩的對白,現在上哪兒找去?

所以所謂的“京圈只是既得利益者的傳聲筒”的指責,不説一針見血吧,也基本是褲兜子裏放屁——兩岔了。

如果説我這個京圈擁躉的證詞不足為憑,那麼京圈作品在當時的影響力則説明一切。

《渴望》熱播時,萬人空巷的同時社會的犯罪率下降了;《北京人在紐約》熱播時,出國的人少了;《金婚》播出後,離婚率降低了。

80年代末,王朔家裏熱水器壞了,請工人來修,其中一個工人並不知道這是王朔,但閒聊時候説起了《頑主》,“這片子不關燈也不上牀,但是就他媽過癮!以後只要是那個王師傅寫的電影,我非看不可。”

你可以説當時娛樂生活匱乏,出啥都有人看。但這些作品在現在被討論時,依舊是經典,依舊有着廣闊的解讀空間——

比如《編輯部的故事》混剪視頻,在B站播放量都超過600多萬了。

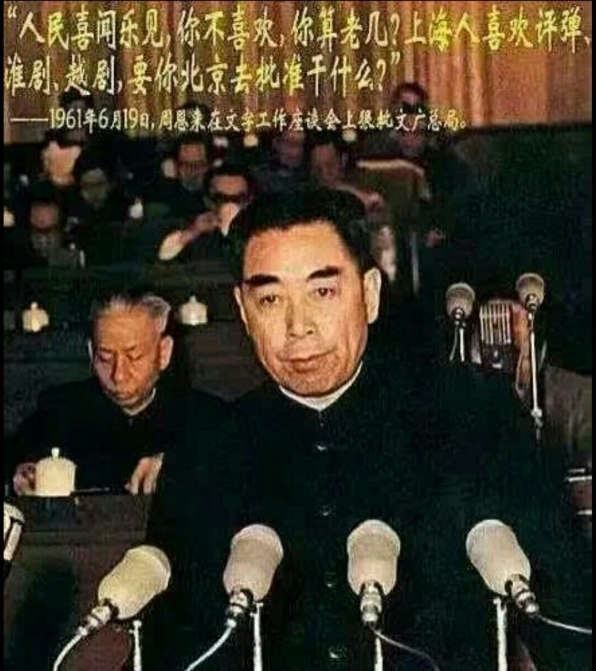

現在的網友動不動就“人民喜聞樂見你算老幾”,那這些觀眾讀者算不算人民?

別維護自己喜歡的事物時,就動用“人民”;想打倒自己不喜歡的事物時,也動用“人民”。

而且京圈也是上世紀末唯一能和港台文化抗衡的大陸流行文化。

就如前文所述,改開後帶來的流行文化真空很快被港台文化所填補,譚張爭霸、四大天王到金庸瓊瑤幾乎以摧枯拉朽之勢席捲內地,大多數內地文化工作者只能仰人鼻息,還叫王靖雯的王菲早期專輯就是翻唱鄧麗君的歌,那英曾經山寨了蘇芮,給自己起個蘇丙的藝名出專輯,瀋陽人毛寧為了顯得高大上,特意學了一口流利的粵語。

但京圈的搖滾樂卻能實現反向輸出。

崔健的專輯當年在港台也是大賣特賣,參加《樂隊的夏天》第一季的Matzka,就對班長説過他知道的第一個大陸音樂人就是崔健,因為小時候他爸給他放過《一無所有》。港台許多大媒體也都對崔健做過專訪。

從左至右:崔健、黃家駒、伍思凱、張學友

台視專訪崔健

魔巖三傑94年紅磡演唱會,令香港歌迷瘋狂的佳話自不必提,他們説四大天王就張學友一個人會唱歌,加上王朔曾經説金庸是“香港四大俗”,觀點雖然非常偏頗,但那時候足以向港台文化發起挑戰的,也只有京圈。

我從不否認如今的京圈已經腐朽墮落,《北轍南轅》的懸浮也是事實,但功成名就後的不接地氣,並非京圈所獨有,而是許多文藝創作者難以逃脱的魔咒。

郭德綱在微末之時寫出過“我這一輩子”這樣的經典作品,但如今在住上豪宅後,也只能用屎尿屁的碎包袱來湊作品。

法捷耶夫在45歲之前寫出了《毀滅》和《青年近衞軍》等名篇,而在成為作協主席後,直到自殺,也再沒有好的作品問世。

京圈的那些人確實沒有做到打破這種規律,但我們不能説他們現在不行了,就意味着他們以前也不行。

我們也不能説辛亥革命的參與者因為不懂社會主義,所以辛亥革命在當時沒有進步性;也不能説因為岳飛是封建將領,所以他的忠誠和無私一無是處。

在京圈無以為繼後,我們要做的不是全盤否定,而是拿出足以超越他們的作品,一味的罵街不能解決任何問題。你説京圈也就那麼回事,吃了時代紅利,那如今的新一代文藝創作者生活在一個資訊爆炸的年代,怎麼就沒拿出足以打臉“也就那麼回事”的作品呢?

我們批判任何文藝作品,是希望有更好的文藝作品誕生,去其糟粕繼承發展。而不是把批判變成批鬥,製造羣氓狂歡,從中享受奪權的虛妄快感。倒洗澡水把孩子也倒掉這種蠢事兒,之前幾十年已經有太多人幹過了,你以為你是指點江山激揚文字,實際上不過是站在後來者的天然高度上,重複前人的錯誤罷了。

就算你把京圈從人到作品都罵得狗血噴頭,徹底扔進歷史垃圾堆,但放眼望去,超過他們當年的作品並沒有出現,那豈不是如今文藝界連垃圾都不如了?

就拿情景喜劇來説,《我愛我家》至今仍然是幾代人的經典,裏面的人物在互聯網時代還成為表情包活躍着,而最近十年有什麼經典的現代情景喜劇出現去替代《我愛我家》(哪怕接近都行),難道是《愛情公寓》嗎?

THE END