為什麼我們需要菜市場?_風聞

城市进化论-城市进化论官方账号-探寻城市路径,揭秘经济逻辑2021-09-11 07:24

留住那些“熟人社會”的最初模樣

菜市場正在走向異化。

不久前,當何志森如同往常走到廣州住家樓下的菜市場,準備將衣服交給在此經營多年的補衣阿姨修補時,他驚訝地發現,僅經過疫情,從前那個熟悉的菜市場就已“改頭換面”——店招換成了統一的樣式,顏色也趨於一致,牆上甚至還專門貼了藝術家書法作品。一切都符合“網紅菜市場”的“標準制式”,唯獨補衣阿姨不見蹤影。

旁邊洗衣店的老闆遺憾地告訴他,新的補衣店只有打車才能到達。回想起這裏大排長龍等待補衣的熱鬧場面,他再一次感到,本應提升城市宜居性的網紅菜市場,反倒成為市民便利生活的剝奪者。

這不是何志森與菜市場改造的首次正面交鋒。作為一名建築師和華南理工大學建築學院的教師,他曾不止一次站在網紅菜市場的“對立面”。

他最出名的一次菜市場“拯救行動”發生在廣州農林街菜市場,這個被他命名為“營造的風景,菜市場裏的美術館”的改造項目,讓不少人意識到,菜市場以原本樣貌存在的必要性,儘管它最終並未能擺脱被拆遷的命運。

與扉美術館一牆之隔的農林街菜市場(左)2020年正在拆除中的農林街菜市場(右) 圖片來源:何志森mapping工作坊

很少有人理解菜市場究竟在發生什麼,這是多次“受挫”的何志森經常説的一句話。儘管菜市場仍是大多數人一日三餐的重要來源,但盒馬乃至社區生鮮似乎提供了新的選擇;更直觀的“迷思”是,與網紅菜市場改造一起消失的煙火氣,那些印象中的討價還價、人情和家常,似乎難以與日式設計、網紅元素有效“兼容”。

菜市場究竟代表着什麼?這場關乎人、城市和生活的討論尚未停止。最近,新一輪討論再次展開,一個以農林街菜市場為樣本的改造計劃發生在成都。

與何志森此前的幾次改造類似,新的目標菜市場同樣是一個“非正規場所”。它隱藏在成都成華區菽香里社區一個居民小區中,8名攤主在社區工作者協助下自搭的簡易攤位就是這個擁有10年曆史菜市場的全部。

這也是何志森組織開展的第121個工作坊,數十名來自全國各地各個專業的學生和專業人士構成主要參與者。工作坊的名字兼具延續性和想象空間——“菜市場美術館”。

在何志森的改造中,中國浩浩蕩蕩的城市化進程裏,菜市場代表着另一種聲音。它或許脆弱、缺乏抵擋變化的能力,但每一個聲調都凝結着有關生活的況味、以及來自勞動人民的樸素智慧。

當指揮棒僅僅瞄準外觀更現代、經濟更發達的城市時,菜市場則讓人思考,這些改變服務的對象究竟應該是誰、指向到底應該向哪。

這一次不同的是,他可能無需再面對“挫折”。第一次,他的菜市場項目有了當地政府的參與——成都成華區委黨校成為改造的發起方之一,社區工作者也參與到工作坊當中。一場自上而下和自下而上相向而行的全新合作,或許將為菜市場的討論帶來新的思路。

變身“美術館”的菜市場

“菽香裏東夢工廠”玻璃牆上“菜市場美術館”的海報 圖片來源:楊棄非 攝

8月23日,社區公共空間“菽香裏東夢工廠”的一樓玻璃牆上,多出了一排“菜市場美術館”的海報。

真正的“舞台”位於距此步行不到5分鐘的地方。沿途的兩側是被改造過的文化牆,黃色的牆面上每隔一段就貼有一張被妥帖裝裱的老照片,記錄着菽香里社區的歷史,也透露出當地在社區營造上所作的努力。

在這樣的背景板下,菽香裏菜市場的存在格外特別。幾乎每個初次到訪這裏的人,都難以否認它的隱蔽和難尋——周圍是一個又一個被圍牆分隔開的老舊小區,外側的居民樓牆面已經翻新,而菜市場的簡陋,又與周遭被改善的環境形成鮮明對照。

新舊之間,這個兼有自發性和歷史性的菜市場,成了當地居民生活文化的絕佳“儲藏室”。也促成了何志森與菽香裏菜市場之間的交集。

一個月前,何志森受成華區委黨校常務副校長李平之邀來到成都,他們在菽香裏菜市場面前停下腳步。在何志森的記憶中,這是一個“歷史遺留問題”——

兩年前,當地就有對它“動刀”的心思。不忍破壞業已形成的居民關係和自治系統讓改造暫時擱置,但並不代表問題不存在:本就逼仄的小區公共空間被菜市場“橫切一刀”,雜物、噪聲和安全隱患更讓人難以忽視。

“為什麼一個好好的菜市場要去動它?”當時何志森的疑惑,如今變成了一個兩難的選擇題:如同行的社區工作者所説,一面是菜市場形成的社區習慣和買菜便利,一面是被雜物、噪聲等侵佔的社區公共空間,哪一個更重要?

這讓他聯想到農林街菜市場的遭遇。

2018年,何志森作為館長的廣州扉美術館一側,一個處於“非正規空間”的菜市場引起他的關注。經過整整2年的瞭解、溝通、協調和改造,這個有超過十年曆史的菜市場,從原有與周邊格格不入的狀態,變成了整個社區共融的組成部分。他們甚至在美術館與菜市場相鄰的牆上開了一道窗,菜市場與美術館一道形成了一個特別的有機體。

儘管如此,去年9月,菜市場攤主仍收到菜市場被拆除的通知,拆除的原因同樣是當地打造公共空間的需求——菜市場原址將被改造為口袋公園。到市場完成結業清場,不過1個月時間。

當時,何志森曾做過最後的努力。他向當地街道提出幾個問題:為什麼一定要拆了菜市場才能建口袋花園?為什麼菜市場不可以是一個口袋花園?一個遊樂場?一個麻將室?一個美術館?一個社交中心?一個聯結人與人的場所?

菜市場當然可以是一個公共空間,甚至是一個美術館。在何志森看來,橫亙在二者之間的鴻溝,並非載體的不同或者功能的差異,而是大眾心目中審美和認知的缺位。在改造菜市場之前,首先需要改造的是大眾的價值觀,否則改造只會成為徒勞。

在菽香裏菜市場改造項目確定後,何志森刻意沿用了“美術館”的名稱。只是這一次,不再有實體美術館,甚至不一定會出現與傳統美術館相關的元素。

他要做的事,是與工作坊的參與者一道,將二者的聯繫“挖掘”出來,讓菜市場能夠成為美術館,甚至建立一套“菜市場美術館”的“操作系統”。

不只是買菜賣菜

此前的農林街菜市場 圖片來源:三聯生活週刊 張雷 攝

在菜市場豐富的場地語言中,人的活動和關係是實現這一轉變的“關竅”。

工作坊的參與者調研發現,菜市場有一套隱形的時間表和協調機制。每天早上,八位攤主各自從成都周遭城區趕往菜市場,他們中有人甚至需要花費2個小時的車程。

從豆腐攤位的老闆開張起,水果、蔬菜、乾貨、滷肉等攤主陸續到達,他們以最快的速度完成搭台、擺貨等一系列工作,原先就地放置的木板逐漸變身為一個個貨攤。

但菜市場每天只有半天的存在期限。到12點之後,人來人往的買賣場面立刻歸於寂靜,菜市場再次變回幾塊木板。

菽香裏菜市場 圖片來源:楊棄非 攝

這種安排,源於菜市場所處的尷尬位置。

根據成都市基層公開綜合服務監管平台顯示,菽香里社區0.5平方公里的範圍內共有6769餘户居民,他們被分散在49個居民小區院落中,小區被簡單編上序號加以區分。破碎的社區結構,使單個小區規模趨於小巧,小區與小區之間的相鄰關係也十分複雜。

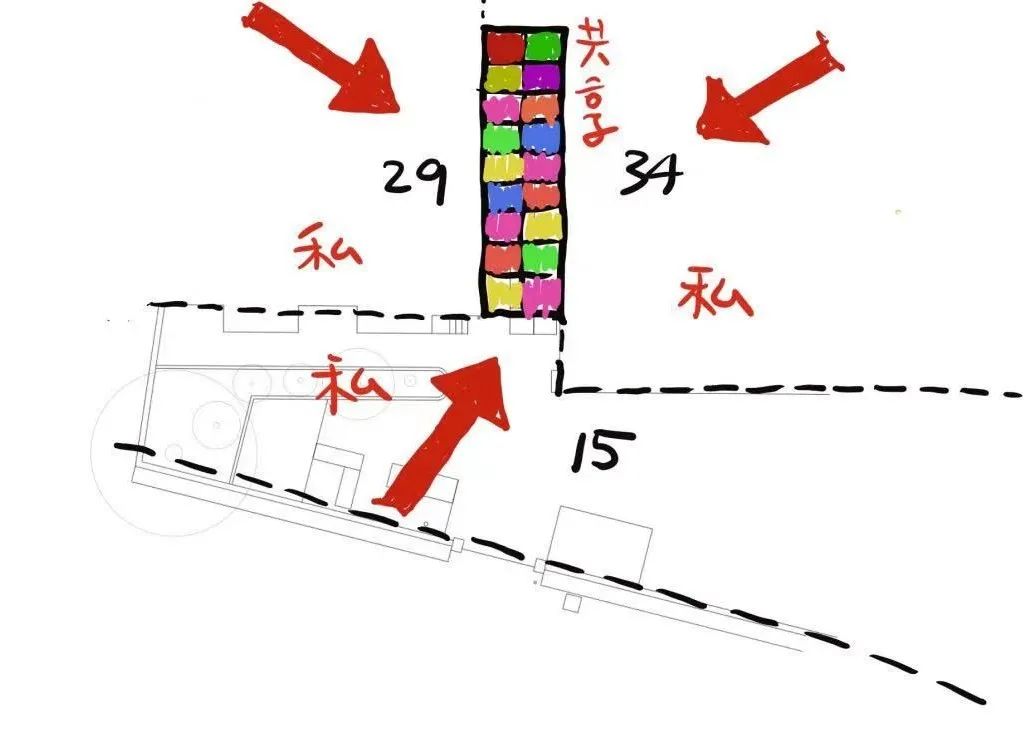

夾縫中求生存的菽香裏菜市場恰巧位於三個小區的交界處。在實質佔用的菽香裏15號院,菜市場並未與院內居民樓緊挨——相反,它的兩側牆面分別與34號院和29號院共用,頂棚甚至就在兩個院落居民樓的2樓民居窗台前。

當地居民間存在這樣一種聲音:菜市場的存在,在方便15號院的同時,卻給另外兩個院落帶來問題。

從清晨開始的噪聲擾人清夢,與隔壁院落共用的電路和通訊設備也為其生活帶來了潛在麻煩,更重要的是,儘管位置靠近,但19號院和34號院的大門均設在菜市場相反的方向,並不能共享菜市場便利。

表面上只是買菜賣菜的菜市場,卻讓社區中的各類人和關係顯露出冰山一角。

城市研究學者路易斯·威爾斯(Louis Wirth)曾以不同類型的人際關係來分析城市。他認為,隨着城市的發展,以面對面溝通為主的第一層社會關係愈加稀少,而以疏離的直接溝通(如服務員和顧客)、以及間接聯繫為代表的第二層和第三層社會關係愈加成為主導。在這樣的認知下,城市發展與社區關係存在某種程度的負相關性。

城市逐漸構建出當今的陌生人社會。自上世紀70、80年代開始,美國城市研究者簡·雅各布斯等人提出質疑,這是否真的是我們想要的城市?如何讓城市的公共性和歸屬感迴歸?

她有一個著名的觀點,至今影響者眾:大城市的多樣化是自然孕育出來的。循此思路,內生自城市生活中的各類關係,也才是社區營造最有效、也最有生命力的來源。

與人為打造的口袋公園相比,生於城市煙火中的菜市場明顯更具天然性,也能夠催生自發的社區力量——半天的開市時間是菜市場與周圍市民之間達成的某種妥協,隱藏其背後的則是攤主、買菜人和三個社區居民之間的某種聯繫。

在調研過程中,這些聯繫不斷以不同形式“現形”。住在15號院的孩子看到調研者四處詢問,擔心菜市場會被拆除,趕忙回家叫長輩下樓交涉;社區工作者則回憶,在菜市場存在的幾年內,也曾多次接到相鄰院落投訴,表達對噪音的不滿。

而現存的聯繫,也為進一步挖掘菜市場的公共空間屬性帶來可能。

如果將下午歇業的菜市場改造成居民活動空間,並打造一個更開放的社區環境,是否能讓現有不平衡的利益關係走向緩和,並讓現有社區關係成長為社區性?

在這樣的猜想下,何志森與參與者一道,按介入程度不同擬定了三種方案,其中一種正是將三個小區圍繞菜市場豎立的圍牆打開,讓整個社區連成一體,而菜市場則成為其中一個“連接點”。

何志森菜市場改造方案圖 圖片來源:採訪對象提供

對於過去各自為陣的小區,改變並非一朝一夕可以實現。

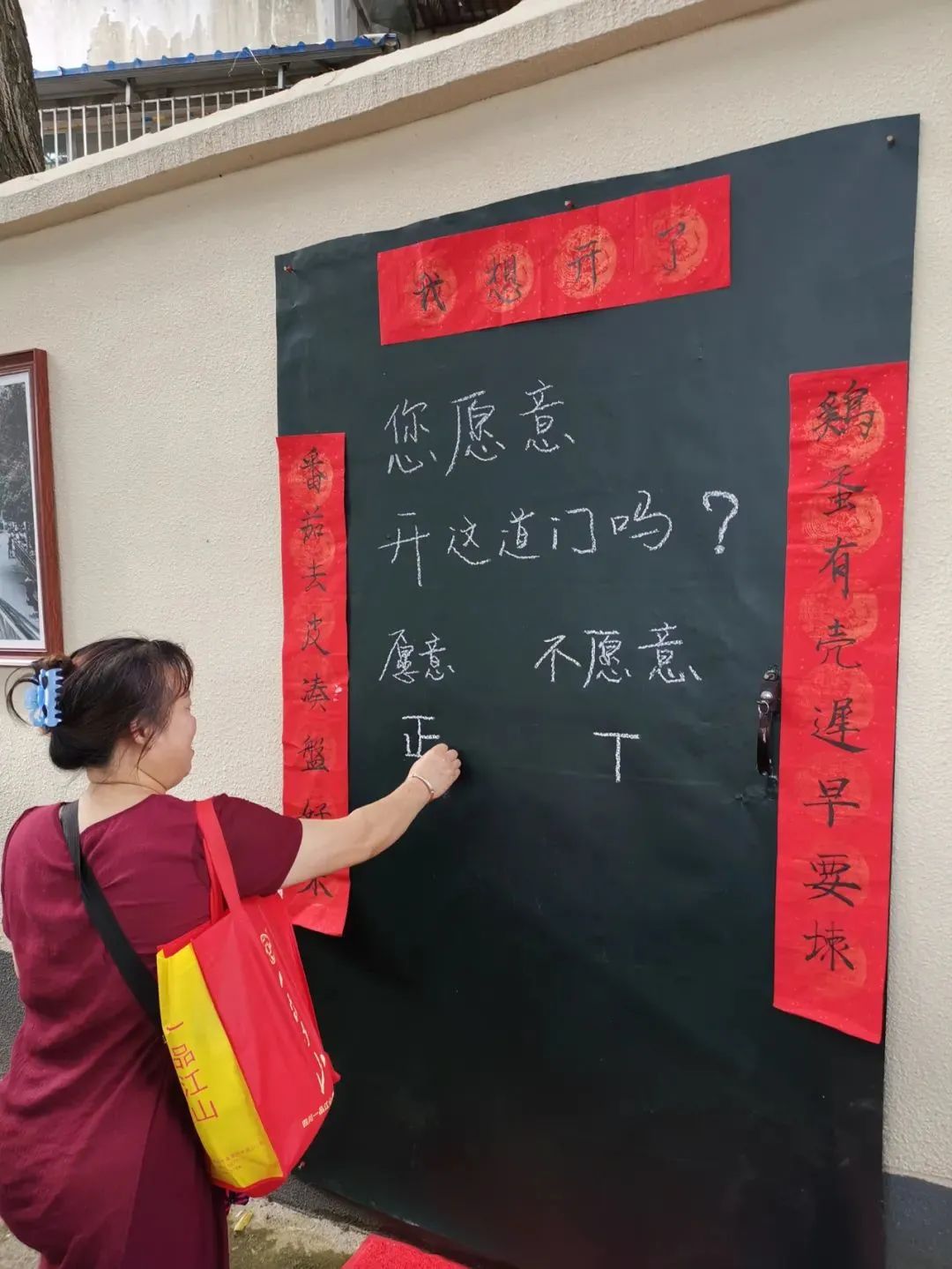

小區相鄰的牆上,工作坊參加者們在想象中“門”的位置貼上象徵跑道的紅紙。相鄰院落的人看到這個通向藍天的跑道,也在暢想一個沒有牆壁隔閡的未來。小區居民可以隨時在門上“想開”和“不想開”的詞條下畫“正”字,如今“想開”的“正”字已在不斷增多。

小區居民在門上“想開””的詞條下畫“正”字 圖片來源:何志森mapping工作坊

建立社區治理的模版

這很難説沒有農林街菜市場的“痕跡”。

從某種層面來説,何志森主導的兩次菜市場改造,都與“邊界”有着強相關性。在農林街菜市場,開窗的牆甚至成了一個特別的“網紅打卡點”——正對窗户,是藝術家宋冬改造的一件藝術品“無界的牆”。

為了將美術館和菜市場直接連通,“無界的牆”對應的位置也開了一個窗,這樣一來,這個窗户連帶背後的菜市場,一道進入美術館參觀者的眼中、相機中。

“無界的牆”開了扇窗,能看到裏面的菜市場,也能改善菜市場內的通風 圖片來源:三聯生活週刊 張雷 攝

有關邊界的話題從不缺乏關注,也總能引發討論。何志森曾對集美大學的圍牆進行研究,他提到建築師羅納德·瑞爾的一席話,“我們所質疑的並不是牆體本身,而是牆作為一種獨特的防衞方式的僵化且古老的策略”。

在何志森看來,改造邊界,初衷是尋求控制與寬鬆之間的平衡,更確切地説,是探索一種能夠被邊界影響的多方共同接受的策略。

為了找到最大公約數,在農林街菜市場改造的兩年內,何志森一直推動相關方坐下來對談。只有對談更能觸及根本——

他還記得一次對談中,前期一直“投反對票”的攤主終於將顧慮説出口:窗口並不直接影響的攤位,他“能得到的一點利益是什麼”?隨後,菜市場在窗口擺放飲料販賣攤,讓每一位攤主都能獲得收益,問題也迎刃而解。

但兩年探索“功敗垂成”,未能達成“合意”仍是主要原因——作為治理方,政府並沒有真正接納改造。

如何讓改造的菜市場能存活下來,還能有自我造血的能力?何志森在成都將探索更進一步。

11位社區工作者和其背後政府力量的參與,讓菽香裏菜市場改造項目自誕生起就自帶“光環”。根據成華區委黨校副校長李平介紹,對於政府而言,項目既是一次社區營造的新探索,同時也是對政府工作人員的一次“再教育”。

菽香裏“菜市場美術館”海報 圖片來源:楊棄非 攝

一個背景是,自數年前起,成都就拉開了一項關於社區治理的新佈局。率全國之先成立的成都市委城鄉社區發展治理委員會,作為城市社區治理的籌劃者和協調者,則掀起了從城市最小單元社區重塑城市發展模式的試驗。

此前,政府並非沒有嘗試主動出擊,對菽香裏菜市場展開“拯救”行動。據社區工作者介紹,10年前,在15號院外如今被漆成文化牆的狹窄巷道里,曾是一個自發形成的更長的菜市場。

出於管理需求,政府曾對這些沿街攤販進行整治,並在一個街區外打造了一個新型菜市場。但為了滿足就地買菜需求,15號院就成了餘下少量攤販最後的“一席之地”。

但社區治理“上面一根針,下面千條線”。在複雜的利益關係下,政府“交出”菜市場管理人的位置,居中骨幹(參與社區居民活動中的骨幹居民)鄧大姐接下“接力棒”。

作為15號院的居民之一,鄧大姐有一套自己的治理方式。她通過向每位攤主收取一定攤位費,解決了聘請門衞、清潔員的費用和電費,剩餘的錢用於組織攤主共同活動、一起吃“年夜飯”,拉近他們彼此的關係。

她負責協調各方平衡,小到讓攤主之間菜品動態互補、避免“打架”,大到嚴格控制菜市場的範圍,避免購菜者進入生活區,也避免更多攤主進場、增加小區負擔。

令調研的參與者印象深刻的是,作為社區關係的“操盤手”,鄧大姐能輕鬆解決看起來十分複雜的問題。有一次菜市場被投訴到電視台,社區工作者束手無策之時找到了鄧大姐,她只幽幽説了一句,我知道是誰。幾天後,通過鄧大姐的斡旋,投訴被撤銷,菜市場的隱憂消除。

政府與社區自治力量,在菜市場的問題上展現出不同的效果。

何志森注意到,在整個工作坊中,社區工作者發生了很大的轉變。前期,他們基於已有經驗,面對改造常常抱以“質疑者”的姿態。無論是學生的熱情,還是工作坊的形式,都在有意無意影響他們換個角度思考社區工作。

學生在菽香裏菜市場跟蹤調研 圖片來源:何志森mapping工作坊

一個具體的例子是,他們從開始按老方式挨家挨户“敲門”調查,到後來與學生一道“mapping”,真正成為社區的“一份子”。

所謂“mapping”,就是通過跟蹤記錄、代入體驗,設身處地瞭解目標訴求,在尊重的基礎上進行設計,是何志森一直強調的研究和設計方法,也是其mapping工作坊的得名由來。

在何志森看來,對社區營造方式的改善,是搭建操作系統的重要一環。在完成物理空間的改造後,形成一個與之匹配的治理模式同樣重要,它有政府和街道的統籌,有學者和學生跟蹤調研,有設計師不斷設計,還有社會組織、居中骨幹的加入,形成一個治理的共同體,以便在以年為單位的時間長度下推動社區運行。

多方參與的好處在於,能讓政策預留一定的靈活調整空間。根據何志森的觀察,政府把好重要“關隘”後,更多的“自由裁量”可以留給社會組織和居中骨幹把握。他們有更合適的“平視”身份,有能靈活應對各類問題的社會資本網絡,更有能力維持社區的穩定和安全。宜緊宜松的治理環境下,社區更可能找到秩序和活力之間的平衡點。

以“模糊空間”重生?

圖片來源:攝圖網

工作坊結束的第二天,好消息傳來。李平幾乎是第一時間在工作坊的微信羣聊中寫下,“菽香裏菜市場美術館”有望被納入成華區黨建引領社區發展微更新示範項目,並獲得第一筆經費。從某種意義上來説,何志森或許將不會再面對“無奈收場”的結局。

但討論仍在繼續。

在工作坊的一場頭腦風暴中,一位學生提出疑問:得益於政府的持續關注和市場的有效運作,菽香裏菜市場周圍已經形成了一個由各類公共空間組成的完善社區環境,為什麼還非要選擇一個本就處於政策灰色地帶、又有大量複雜關係的小型菜市場,挖掘其作為社區公共空間的可能性?

事實上,就在菽香裏菜市場外1公里範圍內,有更敞亮、乾淨、高效的新型菜市場能夠進行蔬菜交易,又有正在改造成中央廚房的“菽香小廚”提供蔬菜加工服務,社區公共空間可能提供的各類娛樂設施也應有盡有,甚至還有社區打造的社區美空間、街心公園。與其相比,菽香裏菜市場似乎有些黯然失色。

思索良久,何志森説起兩個總能看到的“風景”:為什麼在街頭,總能看到打牌的老人,而不選擇進入棋牌室?為什麼樹下,總能看到站着聊天的行人,而不進入街邊的咖啡館?

“城市公共空間不能只有公園,公共空間一定要有多樣性。”他指出,“所有空間都可能是城市公共空間,不是設計出來的,而是建構出來的,建構主體一定是人。”

他曾在一次交流中提起一位學生的分享。在上海桂巷路人行道上,設計師安放了幾個中間立有擋板的長椅供行人休息。這個本用來防止行人平躺的小設計,卻成了當地老人娛樂的重要工具——他們將棋盤放在擋板上,並從一旁的花台拆下磚塊用於固定,長椅剛好成了他們面對面坐的“對弈台”。

他並不急於進行批判,反而稱讚起花台的設計。他指出,可能不是出於本意,但這兩塊磚的大小,恰好能與擋板一起構成棋台的底座。棋台並非出自設計,但設計卻帶來了重新更改空間的“條件”。

在此場景下,設計師和老百姓共同完成了設計,而老百姓則對原有設計進行了再設計。他分析,設計師要設計能夠被“盜用”的“條件”,激發使用者的主導權,讓他們能在整個空間裏放鬆使用,這才能使公民意識在公共空間中得以凸顯。

菽香裏菜市場 圖片來源:何志森mapping工作坊

菽香裏菜市場正是一個“盜用”設計後的產物。在15號院中,並沒有在設計之初預留賣菜的場所,但在多方需求的共同推動下,原有設計被打破,新的由老百姓自發設計的空間形成。在樸素的供需關係下,通過人民的智慧自發完成了最適合他們、也最能讓他們樂在其中的公共空間。

基於對香港花園街攤販的觀察,香港理工大學設計學院助理教授郭斯恆曾寫下《我是街道觀察員》一書。在他看來,這樣的攤販聚集的街道儼然成為了社會學家厄登堡(Odenburg)所説的“第三空間”。

他分析指出,“因為在家才會做的活動,在拍檔的空間裏也會出現,小販會看報紙、用手機上網、打網上游戲或看電視劇等。”

與此相比,那些通常被稱為“第三空間”的酒吧、咖啡廳等,必須要通過播放音樂、打造舒適環境等刻意營造氛圍,才能讓人敞開心扉暢所欲言。由此,菜市場的存在十分難能可貴。

而這也與何志森關於菜市場作為“熟人社會”場所一脈相承。他指出,在那些被拆除的城中村廢墟之後,菜市場中的你來我往、待人接物,已成為少有被保留下來的“熟人社會”的最初模樣。

菽香裏菜市場是幸運的。但對於全國更多菜市場,在農林街菜市場的例子面前,它們似乎將面臨相同的命運。

何志森想到台北的做法。攤開一張台北地圖,帶有陰影的色塊散佈在城市的各個角落,這些色塊代表的正是非正規空間,比如菜市場、夜市等等。每個色塊上還會註明時間,表示非正規空間被嚴格規定的營業時間。

能否就把這些菜市場定義為“模糊空間”,讓他們能夠生存下來?這樣的想法出現在何志森腦海中。

“如果那些產權不明的空間作為‘模糊空間’寫入法案,由政府去挖掘這些空間已建構的協調系統,會不會是一種新的思路?”他反問道。

封面圖來源:攝圖網

文字 | 楊棄非