“韋小寶不就是豐臣秀吉”? 中國武俠小説席捲全球的隱秘故事 | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2021-09-13 16:01

中國武俠全球傳播史:

外國人眼中的武功、英雄、俠義和江湖

✪ 林遙 | 作家

猶記得第一次知道武俠小説還有其他語種的譯本,是在金庸自己寫的“後記”裏:“《雪山飛狐》有英文譯本,曾在紐約出版之《Bridge》雙月刊上連載。”當時即想,金庸小説能夠翻譯嗎?且不説外國人能否理解金庸筆下那些奇功絕藝和具有東方美感的人名和地名,光是中國的一些哲學感念,恐怕都解釋未明。

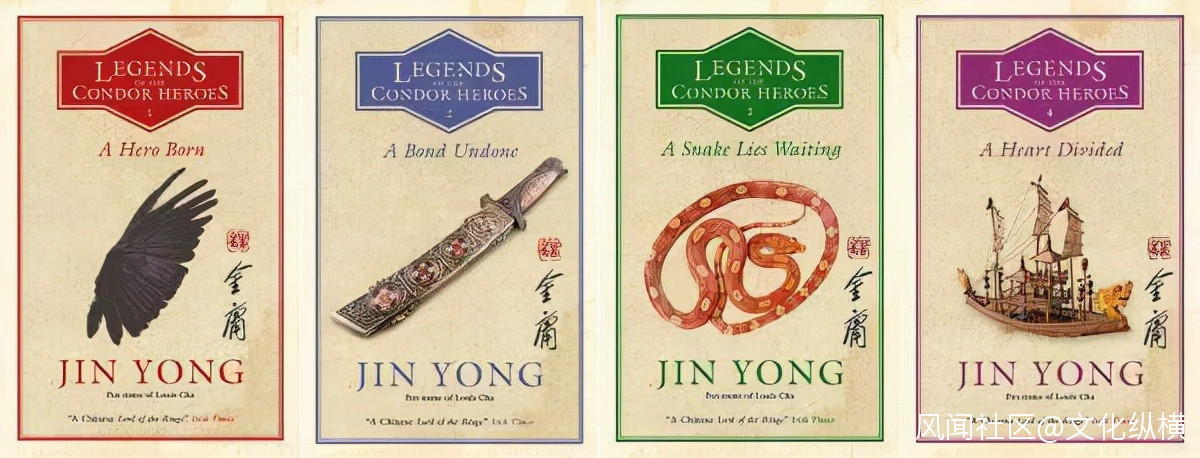

2021年3月25日,《射鵰英雄傳》最後一冊英譯本《A Heart Divided》(《心靈困境》)正式面世;至此,金庸的代表作《射鵰英雄傳》已全部譯為英文。英譯本共分四卷,前三卷分別為《A Hero Born》(《英雄誕生》,2018)、《A Bond Undone》(《未竟盟約》,2019)和《A Snake Lies Waiting》(《蟄伏之蛇》,2020)。

《射鵰英雄傳》英譯本

《射鵰英雄傳》英譯本

誕生於1957年的《射鵰英雄傳》,甫一刊出便“洛陽紙貴”,“開談不講《射鵰傳》,縱讀詩書也枉然”成為彼時香港讀書界一股浪潮。作為奠定金庸“武林盟主”地位的作品,英文版的《射鵰英雄傳》從版權輸出到整套書翻譯完成並出版,歷時近十年。

金庸小説是中國武俠小説的代表,不僅在全世界華人圈內廣為流傳,除英文譯本,還有日文、法文、馬來文、印度尼西亞文、泰文、韓文、越南文等翻譯文字。其翻譯的時間,可與金庸的創作時間同步。

金庸小説之外,古龍、梁羽生、卧龍生等武俠小説名家的作品,亦有其他語種譯本。雖然與金庸小説相較,不免相形見絀,未可等量齊觀,卻拓展出了中國武俠小説多語種傳播的廣闊版圖。

把金庸武俠譯成英文,真正的難點在哪?

2012年,從事中文圖書版權代理及文學翻譯工作多年的郝玉青(Anna Holmwood)決定翻譯《射鵰英雄傳》。郝玉青父親是英國人,母親是瑞典人,丈夫是中國台灣人,自己曾在牛津大學和台灣師範大學學習中文,之後長期從事英語、瑞典語和中文的翻譯工作。這一譯,就歷時6年。英文版卷一於2018年3月由英國麥克萊霍斯出版社(MacLehose Press)面向全球出版發行。2014年開始,郝玉青邀請中國香港的張菁參與卷二和卷四的翻譯,自己則繼續翻譯卷三。

2019年10月末,我在蘇州大學舉辦的“東吳論劍:傑出校友金庸國際學術研討會”上結識張菁,閒聊中方知,原來武功場面、人名、地名,並不是最令譯者犯難的事。

張菁説:“書中許多武功概念源自中國傳統思想,所以在附錄裏介紹了中國武術與哲學的關係,武功雖然虛構,描述方式卻來自現實。人名和武功名的翻譯,不硬性以音譯或意譯去呈現,而是從閲讀的流暢性,以及名字對讀者或角色的意義等多方面考慮。”

她舉了一些例子:包惜弱和穆念慈的名字,反映了角色性格,借“弱”和“慈”的字義發揮,包惜弱譯為Charity Bao,穆念慈為Mercy Mu;而郭靖和楊康的名字,代表 “靖康之恥”,靖康是年號,單獨翻譯“靖”或“康”意義不大,所以使用音譯的方法,在尾註中添加“靖康之恥”的簡介;“黃蓉”的“Rong”讀來不順,因為外國人念不出來,便譯作“Lotus (蓮花)Huang”;黃藥師的五位徒弟,都有“風”字,是到桃花島拜師後改的名,梅超風和陳玄風是卷一的大壞人,給他們取了殺傷力強的名字,前者是Cyclone(旋風)Mei, 後者是Hurricane(颶風)Chen;卷二中其他師兄弟粉墨登場,於是繼續以風命名,Tempest(暴風雨)Qu是曲靈風,Zephyr(清風)Lu是陸乘風,跟中文名較貼切。

這種翻譯再譯回中文,曾招來過網友乃至其他專家的吐槽,“黃蓉成了黃蓮花”一時流傳於網絡。但其實從翻譯者角度視之,這些並非最重要的問題,在以英語為母語的讀者看來,譯過來的英文就是英文,不會去想“譯回中文後”會是什麼意思,關鍵還在於整體的文學敍事。

文學敍事是對人類的精神發展的永恆關懷。法國大革命以後,現代性意味着確定、永久和整體性的消失,人的存在陷入環境的轉瞬即逝和歷史記憶的不斷解離的困境中。金庸小説產生的文學語境,是源於環境的體驗,再投射到小説敍事中,如何讓西方讀者順暢閲讀,並接受這種文學敍事,才是郝玉青與張菁重點的思考。

在英譯《射鵰英雄傳》過程中,張菁直言,**不怕翻譯對白,但最怕連接性的敍述,喝酒吃飯之餘掉書袋,説些與主線情節沒有關係的事情。這是中國傳統小説“書外書”的寫法,但英語閲讀沒有這個習慣。**英文小説頗似好萊塢電影,愛情片就是愛情片,不會中間插入搞笑,再來個武打,這樣落差太大,不知怎樣調動讀者閲讀的興趣。

《射鵰英雄傳》英譯本自推出以來,受到了讀者廣泛好評。通常而言,外國讀者會在兩大網站撰寫評論:一是銷售圖書的亞馬遜,另一家則是專業圖書評論網站Goodreads。Goodreads是一家大型英文圖書評論網站,特別近似於中國的“豆瓣”,刊登圖書介紹、讀者評論,並評選年度圖書,能夠集中反映書籍的接受情況。

收集2018年2月到2020年1月份的讀者評論,會發現讀者近73%的讀者都對英文版《射鵰英雄傳》打了4星及以上,27%左右的讀者評價為3星及以下。這些評價中,除了介紹故事之外,也有部分讀者基於自己的閲讀體驗來評論, 主要提出自己不理解的內容。這些評論對於考察武俠小説在英語世界的接受程度,倒是頗具參考價值。比如署名Bans hee的讀者就説:“我總是不明白榮譽為何如此重要,即使有時候你需要為此付出生命代價。”

英譯《射鵰英雄傳》自卷一出版至今已三年,從英語世界讀者的1000餘條評論來看,讀者總體評價較高,但翻譯策略仍有改進空間,如果能夠輔以多樣化的傳播渠道,恐怕中國武俠小説的推廣還能再進一步。

金庸小説在歐洲的翻譯歷史及現狀

在《射鵰英雄傳》英譯前,金庸小説只有《雪山飛狐》《鹿鼎記》和《書劍恩仇錄》三部被譯為英文公開發表或出版。其中《雪山飛狐》有兩個譯本,其他兩部都只有一個譯本。

1993 年,香港中文大學出版社出版了莫錦屏(Olivia Wai Han Mok)翻譯的《雪山飛狐》(Fox Volant of the Snowy Mountain),金庸特別在《雪山飛狐》新世紀修訂版“後記”中加了一句“後來香港中文大學出版了莫若嫺小姐(Olivia Mok)的譯本”。這個版本儘可能翻譯原文細節,包括書中的地圖、中國武術中武器插畫、穴位、故事引言和角色介紹,但基於翻譯策略的原因,在翻譯時對金庸原文進行了大量改編。

1994 年,為配合金庸赴澳洲參加作家節,英國漢學家、學者、翻譯家閔福德(Prof.John Minford)翻譯了《鹿鼎記》(The Deer and the Cauldron)兩個章節。此後,在他任教於香港理工大學期間,完成了全部翻譯,於1997 年陸續出版。英譯本的《鹿鼎記》,只有三卷本,原著共五卷,也只是原著的五分之三。

《鹿鼎記》英譯本出世,與澳洲學者柳存仁的極力促成密不可分。金庸曾在《鹿鼎記》英譯本序言中寫道:“此書譯本之能成為事矣,由於柳存仁教授熱心提議並給予極大鼓勵,作者以感激之心,謹與閔福德教授共同將此譯本獻給我們敬愛的柳教授,慶祝他的八十華誕。”柳存仁是著名漢學家,研究道教史、明清小説及中國古籍,著有《和風堂文集》等,2009年於澳洲逝世,享年92 歲。

閔福德原計劃還要陸續翻譯《連城訣》《俠客行》及《射鵰英雄傳》,後來卻戛然而止。對此,閔福德曾表示,因為與原作者的翻譯意向不一致。閔福德翻譯時,將《鹿鼎記》詮釋為一個“搗蛋鬼”的歷險故事,貼合了西方文學中“流浪漢小説”的情節,但對於一直將《鹿鼎記》自視為“歷史小説”的金庸而言,實難認同。

這裏還有個細節需要提到,金庸本人英文極佳。金庸大學畢業後在上海《東南日報》社供職,擔任的工作就是記者兼英文翻譯,從目前發現的資料來看,第一篇署名本名“查良鏞”字樣見報的文章,就是1946年12月5日發表在《東南日報》第三版上的《英國最近的外交政策——艾德禮表示支持聯合國》,是翻譯倫敦《泰晤士報》記者斯蒂特的一篇稿子,署名為“查良鏞譯”。

在香港《大公報》時期,金庸也有大量譯稿,並且翻譯出版了大仲馬的小説《蒙梭羅夫人》。這本書,金庸從英譯本譯出,譯名為《情俠血仇記》。以此觀之,金庸對自己小説的英譯本,足可以順暢閲讀,並發表意見。

1995年,在上海工作的記者晏格文(Graham Earnshaw)翻譯的《書劍恩仇錄》(The Book & The Sword)在互聯網上發表,儘管此書沒達到金庸小説的標準篇幅,但長度已四倍於兩個《雪山飛狐》譯本,更是遠超過普通的英文小説。出於英文讀者閲讀習慣考慮,晏氏對原著進行了節譯,原文的20章分成了9個“部分”,除第6部分覆蓋了原文4章,其餘8個部分基本囊括了原作2章的情節,但晏氏刪去了涉及文史典故、人物詳情、心理活動和打鬥場面等主題的細節性。晏氏費時十年,最後由閔福德夫婦加以修訂。

**追溯這四個譯本,其實不難發現,譯者初衷大半是用於教學和研究,且由大學出版社出版,並不具有市場性。**換言之,在《射鵰英雄傳》英譯本之前,還沒有金庸作品的英文全譯本。茲此而言,英國麥克洛霍斯出版社的四卷全譯本,是西方商業出版社首次推出的中國武俠小説全譯本,具有劃時代的意義。

英語之外,從2004 年至今,共有《射鵰英雄傳》《神鵰俠侶》《天龍八部》《俠客行》四部金庸小説被譯為法文陸續出版,出版社均為巴黎的友豐書店(Éditions You Feng Libraire & Éditeur)。友豐書店創立於1976 年,主要以中國文化文學為出版方向,經營者潘立輝祖籍潮州,是出生於柬埔寨的法籍華僑,曾就讀於巴黎索邦大學。據《明報月刊》總編輯潘耀明記述,潘立輝最初是因為不滿意金庸小説的柬埔寨譯本,特意去香港向金庸先生表達將其作品譯為法文的意願,並得到了金庸的支持。

金庸小説首部法文譯本也是《射鵰英雄傳》,譯者王健育。王健育二十多歲已開始讀金庸的武俠小説,是金庸的忠實讀者。翻譯時,採取逐章翻譯,然後請法國朋友閲讀,聽取意見,如他們覺得難理解或累贅,就進行刪節,前後刪了大約有十分之一。

金庸小説在韓、日、越南的流行

相對於西方世界,金庸自己也在《書劍恩仇錄》日譯本的《給日本讀者序》中説:“我的小説雖有英文版、法文版等,卻很難引起西洋人的共鳴。而以朝語、印度尼西亞語、泰語、越南語等東方語言來翻譯卻能博得好評,這是因為文化背景相似吧。”

的確,金庸小説最早的翻譯,起步於東南亞等國家的傳播。

金庸在《笑傲江湖》後記中説:“《笑傲江湖》在《明報》連載之時,西貢的中文報、越文報和法文報有二十一家同時連載。南越國會中辯論之時,常有議員指責對方是‘嶽不羣’(偽君子)或‘左冷禪’(企圖建立霸權者)。”

大約1960年,越南徐慶豐翻譯金庸《碧血劍》在《同奈日報》上連載。隨後,《民越日報》也連載了肥徒的譯作《射鵰英雄傳》(越譯《射鵰英雄》)、《新報日報》登載了武才陸與海鷗子合譯的《神鵰俠侶》(越譯《神鵰大俠》)。

1963年,西貢的一家出版社出版了共兩集的《白馬嘯西風》(越譯《獨霸羣雄》),譯者三魁。同一年,三魁還翻譯了《飛狐外傳》(越譯《小英雄胡斐》),1964年又推出《雪山飛狐》的越語版。1964年,光明之路出版社出版《倚天屠龍記》(越譯《屠龍女俠》)。

這些翻譯者均出身於書香世家,譯作到位,再加上作品本身的魅力,深受讀者歡迎。當時,南越讀者只要提到武俠小説,第一時間想到的一定是金庸武俠。因此,當時有一種很普遍的説法,就是武俠小説“非金庸莫屬也”。

部分越南版金庸作品的封面

部分越南版金庸作品的封面

金庸小説越南文的最重要譯者為寒江燕,原為中學教授,漢語知識深厚,從殖民地時期開始從事翻譯工作,專門為法國殖民政府教育部翻譯書籍。他從1965年起開始翻譯金庸作品,1967年,香港《明報》連載《笑傲江湖》時,寒江燕聯繫金庸,並得到授權。於是,越南與香港幾乎是在同一時間推出《笑傲江湖》。在此期間,西貢共有44家報社,其中就有12家訂購了寒江燕的金庸作品譯作。每到新一期出版之時,金庸手稿往往會從香港連夜空運到西貢。

**當時南越民間流傳着“無金庸,不賣報”的説法,整個西貢的報社幾乎全靠金庸小説以及寒江燕的譯著來維持銷量。**每逢颱風,飛往西貢的香港航班均被取消,既沒有了金庸的原稿,也沒有了寒江燕的譯稿,報社只好暫停連載,連載一停,銷量就暴跌。

金庸小説的韓譯始於1972年的《飛狐外傳》(韓譯《武劍道》)、《笑傲江湖》(韓譯《惡風劍》),由漢陽出版社和大興出版社聯合出版發行,原著者被標記為“卧龍生”。在韓國,金庸武俠小説知名度最高、影響力最大的是《英雄門》,這部書其實是“射鵰三部曲”韓譯後的整合版。在韓國,人們認為“射鵰三部曲”所涉歷史背景與人物形象存在關聯性,通常將其合併閲讀。

“射鵰三部曲”韓譯整合版《英雄門》

“射鵰三部曲”韓譯整合版《英雄門》

《英雄門》在韓國曾掀起了1980年代的中國武俠小説閲讀狂潮,據首爾鍾路書店統計,1986年銷量最多的翻譯小説就是《英雄門》。由於當時版權體系不夠完善,再加上譯者署名多為筆名,同一作品幾經翻譯後又被冠以不同書名發售,因此,譯本的總體銷量較難有準確的統計數字。不過,《英雄門》發行5個月的銷量就達到了20餘萬冊,至今已再版20次以上,可見其受歡迎程度之深。

基於《英雄門》的效應,金庸其他武俠小説陸續大量翻譯為韓文,1986-1989年短短三年間,金庸所有作品均被翻譯出版,且都有兩個或兩個以上的譯本。尤其是1994年出版的金庸譯作,達19種之多。如此短的時間內,一位外國作家的作品全部譯介,可説是韓國文學翻譯史上的史無前例。

**在韓國,金庸被媒體稱為“中國的莎士比亞”。2018年,金庸仙逝後,韓國媒體直言“江湖隕落一代豪俠,兩國共憶一世英雄”,眾多韓國網友紛紛表達悲痛和傷感。**為緬懷金庸,金庸去世後第二天,韓國CHING電視台緊急調整節目排單,臨時安排播放金庸小説改編的電視劇《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》。

至於金庸小説的日譯本,則要遲至20世紀90年代中期。1996年,日本德間書店買下金庸小説全部的日文翻譯版權。1996年4月,金庸親赴日本,與德間書店出版社簽訂翻譯版權協議。德間書店取得版權後,決定由早稻田大學教授岡崎由美擔任金庸小説日譯本的總負責人。

1996年4月,岡崎由美正式接手該項工作,10月《書劍恩仇錄》卷一最先翻譯完畢,該書在發行時這樣説:“由一羣劍術與俠義而聚在一起的好漢上演的能撼動黃塵大地的大活劇”。該書出版後很快銷售一空,好評如潮,這給了德間書店很大的鼓舞,至1997年1月,短短8個月期間,完成全部四冊的翻譯出版。隨後,德間書店按照計劃,出版了全部金庸小説的單行本,同時又出版了攜帶便利的文庫本。

岡崎由美翻譯的日文版《書劍恩仇錄》

岡崎由美翻譯的日文版《書劍恩仇錄》

德間書店對金庸小説的出版,不僅注重推介,在版本製作方面也頗下了番功夫。在書中,對主要人物和基本用語加以説明,並附有大量插圖,對一些難懂的地名、人名,也按照日本讀者的習慣進行翻譯,如香香公主翻譯為"ウイグル族の美少女";掌門人被翻譯為“總帥”,而“狗雜種”則採取直譯加註的方法,文中直接用“狗雜種”、註釋中用“のらいぬ”(野狗)來加以説明。

**為了讓日本讀者僅看書名就能產生閲讀興趣,各冊也沒有按照中文卷數來劃分,而是按照譯者的理解,劃分為不同卷,為每卷取了日式名字,**比如《射鵰英雄傳》日譯為五卷,分別為:第一卷“沙漠霸者成吉思汗”,第二卷“江南有情”,第三卷“桃花島的決鬥”,第四卷“雲南大理帝王”,第五卷“撒馬爾罕攻防”。

日文版《碧血劍》

日文版《碧血劍》

《射鵰英雄傳〈4〉雲南大理帝王》的讀者留言:“‘射鵰’就是能將鷲射下的男子冒險小説。金庸的作品,多為悲劇小説,但這部小説的主人公誠實陽光,可以成為焦慮的現代人的療傷劑。黃蓉是主人公的戀人,才色兼備,武藝高超,雖然有殘忍的一面,但精靈可愛。特別是這兩個人的對話,頗似相聲,非常有趣。”

從這些留言可以看出,日本讀者喜歡金庸小説的理由在於其娛樂性與文學性,故事情節清晰、簡練,場面宏大、充滿人情、義理,雖然很多虛構的歷史場面和人物,但巧妙的故事安排,閲讀時仍然頗吸引人。這樣的武俠世界,是吸引日本讀者的根本原因所在。

這種閲讀體驗,恰是東西方讀者的不同之處。

其他武俠名家的海外傳播

東南亞地區,武俠小説成批量被翻譯出版的國家,首推印度尼西亞和越南。

據蘇爾夢教授《中國傳統小説在亞洲》一書中介紹,20世紀30年代,就有中國武俠小説在印尼報紙如《新報》、《鏡報》上發表, 有些則以小型多卷本形式出版:“全部刊載武俠小説的第一種雜誌出現於1930 年,是著名翻譯家陳德和在萬隆創辦的,初名《小説寶庫》, 四年後(1933)改名《武俠小説》, 編者的意圖是昭然若揭的。1931年,另一位翻譯家何乃全在打橫創辦了一份雜誌……漢文刊名為《劍俠小説月刊》……1936年至1940年期間出了不下四種專門刊載武俠小説譯文的雜誌:《武俠》,打橫出版(1936-1942),《武俠與神怪小説》, 巴達維亞出版(1936-1937);《義俠》,打橫出版(1937-1942)和《武俠精神》,絨綱出版(1938-1940)。”

這些被翻譯的中國武俠小説在專門報刊上連載,小説原作者大約有四十餘人,包括了民國時期舊派武俠作家白羽、還珠樓主、平江不肖生、顧明道、陸士諤等人。

到1942年,日佔荷屬東印度羣島,中國武俠小説在印度尼西亞的風行時期才暫告結束。

二戰結束後,印尼獨立,政府以法律形式規定印尼語為“國語”,出版物均要以印尼語為規範。是以在20世紀50年代,港台新派武俠小説興起後,先是梁羽生的小説進入印尼,1958年《新報》連載梁羽生的《塞外奇俠傳》(印譯《草原英雄》),翻譯者顏國樑;《竟報》則連載金庸小説《書劍恩仇錄》(印譯《一個皇帝的秘密》),翻譯者黃金長;同年,黃金長翻譯《碧血劍》(印譯《金蛇劍》)在《竟報》屬下的印尼文《明星週刊》連載。

印尼版《塞外奇俠傳》

印尼版《塞外奇俠傳》

此後,出版商也加入中國武俠小説出版行列,先後出版了梁羽生的《萍蹤俠影錄》《白髮魔女傳》《七劍下天山》等作品,金庸的《倚天屠龍記》《神鵰俠侶》《天龍八部》《射鵰英雄傳》和《雪山飛狐》等作品,都曾被翻印。

印尼另一位翻譯家曾熒球,在20世紀60年代後期加入武俠小説翻譯隊伍,至今已翻譯了大約70 部作品,其中大部分是古龍、秦紅、獨孤紅和陳青雲等武俠小説作家的作品。曾熒球的名字同古龍的小説聯繫在一起,因而蜚聲印尼文壇。

版權法在印尼當時不受重視,武俠小説的翻譯,都沒有附上原作者名字,只署譯者名。20世紀50至70年代,中國武俠小説大量發表時,讀者並不知金庸、古龍、梁羽生;直到80年代,版權法受到重視,這些作品重版時,原作者的名字才在書上出現。

20世紀60年代,金庸小説在越南大受追捧,古龍小説也被引進到了西貢。但與金庸相比,古龍小説在越南的傳播並不是很順利,其因有二:一是,這一時期古龍剛出道,其作品影響力不能與金庸相比;二是,金庸小説的翻譯隊伍實力雄厚,遠勝古龍小説的翻譯者。

20世紀70年代開始,顏國樑開始翻譯古龍的作品《絕代雙驕》,達58冊,受到評論界高度評價。隨後,古龍《楚留香》第一部以及《風雲第一刀》(越譯《龍虎風雲》)也受到讀者歡迎。

梁羽生在梁、金、古三人中出道最早、出名最早,小説卻進入越南最晚,不過他的小説《白髮魔女》《七劍下天山》《萍蹤俠影》多次再版,仍然暢銷。

同一時期,中國港台其他作者的武俠小説也被大量譯介為越南文。據阮友哲在《一本如此珍貴的書》書中統計,當時有六家出版社出版了卧龍生的五部作品,起碼有六家出版社出版諸葛青雲的十部作品。

**1975 年,越南統一,文藝政策收緊,迨至1990年後,胡志明市的一些私人出版社開始籌劃再版1975年以前出版的文學作品,其中不少是武俠小説。**目前,金庸、古龍作品幾乎已全部被譯成越南語並多次再版。此外,卧龍生、陳青雲、温瑞安、黃易以及中國“大陸新武俠”作家小椴、蕭鼎、鳳歌、步非煙、蒼月的作品也也陸續譯介到越南,並掀起了一次次武俠熱。

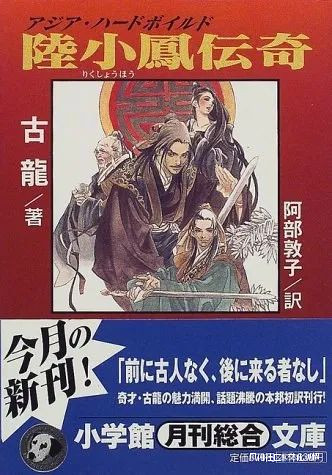

東亞地區,古龍小説直到岡崎由美繼1998年的金庸小説翻譯後,才陸續主持翻譯了古龍的《楚留香之蝙蝠傳奇》(日譯《楚留香 蝙蝠伝奇》)、《歡樂英雄》(日譯《歓楽英雄》)、《絕代雙驕》(日譯《マーベラス·ツインズ》)、《多情劍客無情劍》(日譯《小李飛刀シリーズ多情剣客無情剣》)、《邊城浪子》(日譯《辺城浪子》)、《白玉老虎》(日譯《聖白虎伝》)、《陸小鳳傳奇》(日譯《金鵬王朝 陸小鳳伝奇シリーズ1》)、《繡花大盜》(日譯《繍花大盜 陸小鳳伝奇シリーズ2》)、《決戰前後》(日譯《決戦前後 陸小鳳伝奇シリーズ3》)九部,但銷量並不能與金庸相比。目前在日本網絡上僅能找到寥寥數條評價,其中一位讀者這樣認為:“金庸對女性角色的命名很重視,而古龍對男性角色的命名更在意,兩位都很好地以經典為書籍來命名。”

日文版《陸小鳳傳奇》

日文版《陸小鳳傳奇》

造成古龍小説日譯推廣不如金庸小説的原因,岡崎由美在採訪中曾言,古龍小説的版權歸屬不清,至少三家以上出版社分別在談授權合同,無法制定系列的出版計劃。如果楚留香和陸小鳳,不能集中在一家出版社出現,讀者的反應也會不一樣。

與日本一水之隔的韓國,武俠小説流行的情況大不相同。韓國與中國大陸尚未建交前,與台灣的關係較為密切。據李致洙《中國武俠小説在韓國的翻譯介紹與影響》一文所述,第一部被譯為韓文的武俠小説是台灣武俠作家尉遲文的《劍海孤鴻》(韓譯《情俠志》),由金光洲翻譯,發表在1961年6月15日至1963年11月24日的《京鄉新聞》,後來集結成書。1966年,金一平翻譯卧龍生的《玉釵盟》(韓譯《羣俠志》),由此掀起了韓國的“卧龍生熱”,卧龍生的武俠小説開始在韓國大為流行,翻譯者甚眾,甚至一書有好幾本不同譯作,如《無名簫》就分別有康湖、金剛、金修國等人的譯本,彼時“卧龍生”這三個字對喜好武俠小説的韓國讀者來説,幾乎成為“中國武俠小説”的代名詞。

卧龍生的聲名遠播,據台灣師範大學林保淳教授回憶,1970年代他所接觸的韓國留台學生,幾乎每一個人都知道有卧龍生,反而對金庸未必知曉,可見其風靡程度,這也解釋了金庸小説最初登陸韓國,署名為“卧龍生”的原因。

武俠小説中眼花繚亂的武功招式和紛繁複雜的文史典故,讓西方譯者普遍畏難,但韓文譯者卻能相對容易地進行語言轉換,也能夠相對輕鬆地被韓國讀者解讀和接受。因為漢字作為中華文化的象徵,自傳入朝鮮半島之後,一直為其所用;直至今天,漢字仍然是韓國書寫體系中不可或缺的重要輔助性文字。韓國人大多具有較強的漢文解讀能力,比如武俠小説中的“六脈神劍”“五虎斷門刀”“無量劍法”“羅漢刀法”“降龍十八掌”“一陽指”等術語以及“越女採蓮”“八陣圖困陸遜”“烽火戲諸侯”等文史典故,在韓文翻譯過程中,均輔以繁體漢字標註,韓國讀者通過漢字就能較為準確地進行解讀,減少了相關“文化信息”的流失。

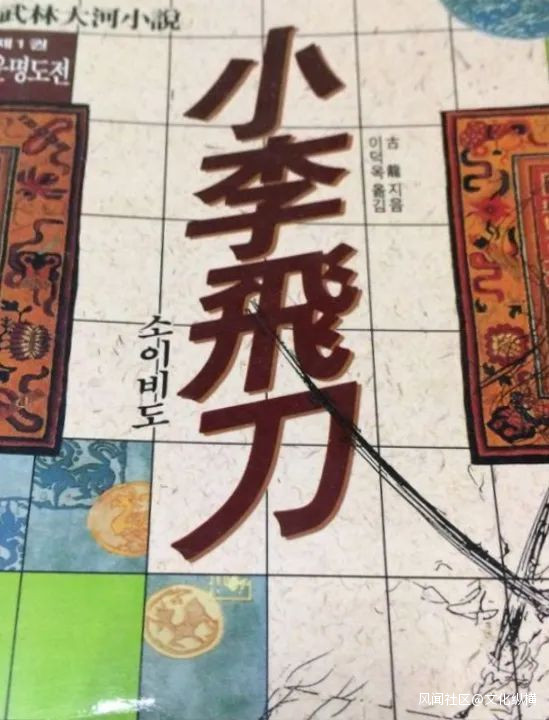

古龍《小李飛刀》的韓文版

古龍《小李飛刀》的韓文版

中國武俠催生出的各國武俠創作

縱觀中國武俠小説在東亞地區的翻譯傳播,還有一個現象不能不提,即:中國武俠小説催生了該國家使用本國語言創作武俠小説。

印度尼西亞翻譯中國武俠小説的同時,出現一批以印尼為背景的武俠小説作家。最著名的作家有S·哈地、明達佐、許平和等人。許平和的印尼語武俠小説有《白龍寶劍》《紅蛇劍》《白鶴的故事》《一條神龍》《快刀柔情》等100多部。

**這些作品中常把中國背景改為印尼,人物形象既有華人也有非華人,成為有別於中國武俠小説的“印尼武俠小説”。**但是,這些“印尼武俠小説”是在中國武俠小説影響下產生的,其中的背景、人物形象,乃至語言,無不打上了中國武俠小説的烙印。20世紀80年代就有論者指出,在印尼,武俠小説“印尼化”是公認的;不過,不管如何創新、如何虛構、如何“印尼化”,與中國武俠小説的淵源仍顯而易見,“往往可以看來金庸、梁羽生、倪匡以及古龍的影子”。

由於中國武俠小説不可撼動的地位,越南作家也是以模仿為主要創作手段。20世紀70年代,當時越南武俠小説翻譯家夢平山,就把自己創作的故事寫成類似原著的續書,其代表作《古劍奇書》《葉家劍》《黑騎草寇》《紅旗飛揚》,流行一時,後世學者稱為“越南武俠野史小説開創者”。

越南還有李佛山的武俠小説也特別受讀者歡迎。李佛山亦是中國武俠小説的翻譯家,最初負責《前線日報》武俠小説點評專欄,後來親自執筆開始創作。他的早期武俠小説,在很多方面明顯借鑑金庸小説中的元素和橋段,比如其《龍虎爭雄》中的德州,因奇遇修成“十力指禪”,此指法能發出劍氣。而德州的劍氣與《天龍八部》中段譽的六脈神劍一樣時靈時不靈。再者,李佛山越南武俠世界中也存在着丐幫,儘管與中國武俠小説的丐幫相比,幫會條規等並不一樣,組織形式卻趨同。伴隨着創作深入,李佛山後期的武俠小説,結構清晰、語言樸素、流暢生動,以禪學及佛學為思想支撐,把武俠與歷史結合在一起,巧妙引入越南真實歷史人物,使武俠形象更為本土化。

**韓國武俠小説走的也是從翻譯、改寫到模仿創作的路子。**1961年5月,《京鄉新聞》登載金光洲翻譯的武俠小説《情俠志》,原作是台灣武俠作家尉遲文的《劍海孤鴻》。經比較就會發現,尉遲文的《劍海孤鴻》只有不到50頁的厚度,而經過金光洲翻譯後,居然變成連載810回的長篇武俠小説。因此可以看出,金光洲在原作基礎上所做的“改寫”遠遠大於“翻譯”。

在此基礎上,金光洲繼續改譯中國的武俠小説。他此後翻譯了沈綺雲的《天闕碑》(韓譯《飛虎》)、左大藏的《古劍吟》(韓譯《黑龍傳》)、伴霞樓主的《獨步武林》(韓譯《獅子吼》)。

**金光洲沒有原創作品,皆為中國武俠小説原作故事內容的基礎上進行大幅度的修正和擴寫,但是通過他的改寫、擴寫,加入了很多體現韓國傳統文化、符合韓國人審美心理的情節,以及符合韓國讀者閲讀口味的內容。**這些武俠小説獲得了極高的人氣,受到熱烈追捧。由此,金光洲被看作創作韓國武俠小説的先驅。

到20世紀70年代,已經出現韓國作家原創的武俠小説,比如1969年初出版的成傑的《雷劍》、1970年出版的趙豐衍的《少年劍客馬億》、1971年出版的李文軒的《豪傑黑龍》等。由於對武俠人物的熱愛,韓國民間歷史上的假想俠義人物林巨正被人們熱炒,趙永巖、金勇在、許文寧等人對林巨正的故事進行小説化的重寫。宋志英、趙行日、劉炫宗、崔仁旭、高友英、方學萁等人,以這個人物為原型創作小説。

金庸小説進入韓國後,韓國武俠小説質量又有了明顯提高,不再圍繞着林巨正這樣的假想俠義人物做文章,開始講述虛構江湖世界中的武林英雄故事,代表作品有金炳淙的《刀和露》《大劍子》、金剛的《渤海之魂》、劍弓人的《中原日誌》、庾河的《武林日記》、金英夏的《武俠學生運動》、司馬達的《大道無門》《武林經營》、李仁石的《俠客記》等。

進入21世紀以來,與中國“大陸新武俠”發展相似,韓國武俠小説也與網絡創作相結合,如龍大雲、左柏等人的作品,最初在網上連載,繼而進入出版市場,又陸續改編為網絡遊戲,取得巨大成功。

韓國學者李晉源(韓國綜合藝術學校傳統藝術院助理教授)所寫的《韓國武俠小説史》(2008)中,就認為韓國武俠小説史幾乎就可以視為中國武俠小説史的一種延伸。

▍中國武俠的成功輸出,需要提煉全人類的共同價值

伴隨着互聯網的興起,2014年,位於北美網絡文學翻譯網站“武俠世界”建立,熱心的網民開始將中國的網絡小説翻譯介紹到國外,這其中包含金庸、古龍的武俠小説,更多的是修仙和玄幻,不同於“學院派”的翻譯,網站上的翻譯,更重故事情節的推進,是人工翻譯和智能翻譯的結合。“武俠世界”網站的讀者地域分佈為北美第一,佔據24%,菲律賓、印尼分別佔比8%和6%,全球100多個國家和地區的讀者來這裏尋找他們喜歡的中國網絡小説,讀者總量3000萬左右,平均月瀏覽量約1億次,日活躍用户約30萬人次。

一部文學作品的生命可以短暫,亦可長久,它或許刊登在報紙的某個角落,迅速被人遺忘,亦或在世人的關注中,從流行走向經典。

就《射鵰英雄傳》而言,英譯本在英國出版後,吸引了不少歐洲的出版社關注。張菁説,現已在芬蘭、匈牙利和葡萄牙,在英文版的基礎上,以本地語言出版,未來幾年還會在德國、意大利、西班牙、羅馬尼亞、波蘭、巴西以本地語言出版。

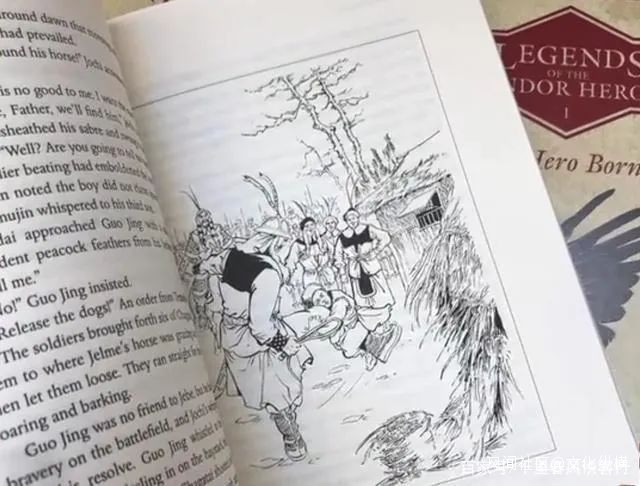

《射鵰英雄傳》英譯本內頁

《射鵰英雄傳》英譯本內頁

完成《射鵰英雄傳》後,郝玉青和張菁已經進入《神鵰俠侶》的翻譯,張菁目前頭疼的是《神鵰俠侶》複雜的男女關係問題,“《射鵰》這一點上沒啥問題,而《神鵰》和《倚天》的問題就比較大,誰愛誰其實沒關係,問題在於一男多女,現在流行女性自主的角色,都喜歡談獨立性,不能以男主光環解釋所有。當所有女角都喜歡男主角,這個故事的世界觀就出現問題。五六十年代,甚至更近代的流行小説,所有超級英雄都有一大堆女粉,但今天的讀者不會包容。你沒法知道人家會不會就抓住這點不放,推翻作者所有成就。”

在張菁看來,推動金庸小説翻譯,並非一樁獨立事件,不僅是因為金庸在所有中國人心目中的重要地位,也因為此前有許許多多前輩們的努力,從文學翻譯到影視作品、武術教學等,都勾起了西方讀者和觀眾的興趣,為翻譯作品打下了紮實的基礎。

根據書目數據商鮑克公司統計,美國出版市場上,翻譯圖書只有區區3%,其中文學作品就更少。西方文化的主導,限制了發展中國家翻譯作品的對外傳播。中國武俠小説要想成功輸出,還必須提煉出人類文化的主題,以此應對中西文化不平等的現實狀況。

俠義精神是中國武俠小説的永恆主題,雖然代表的是中國傳統道德,但這種正義感、責任感和榮譽感卻是人性中的真善美,是超越國界的全人類共同的追求。因此,**武俠小説多語種翻譯,不僅應該複製懸念迭出的故事,傳遞中國的武術傳奇,更應凸顯中國武俠小説的核心——俠義精神,**也許這才是武俠小説跨越語言和國界,走入國際文學視域的出發點、立足點和歸宿點。

作為大眾化的讀物,武俠小説是虛構的,但人物思想、心理、感情是中國故事固有的基礎,當異域讀者接受了這個基礎,進而也就接受了關於武功、俠義精神、歷史語境的設定,對中國文化才有了進一步的親近感。武俠小説已走出國門,向更多不同地域、不同語言的人講述着古老的東方夢幻,它曾飽受非議,卻在質疑聲中收穫一代又一代讀者。

(感謝山東師範大學李光貞教授、蘇州大學湯哲聲教授、台灣師範大學林保淳教授、越南阮竹荃先生為本文提供的資料和相關文章。)

本文轉自“燕京書評”,原標題為《中國武俠全球傳播史:外國人眼中的武功、英雄、俠義和江湖》,圖片來源於網絡,歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫版權方。